秦汉时期灯具介绍汇总

- 格式:ppt

- 大小:1.34 MB

- 文档页数:16

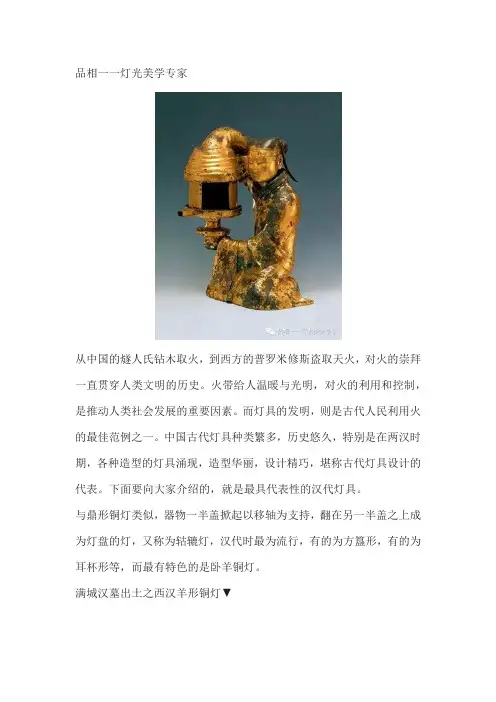

品相一一灯光美学专家从中国的燧人氏钻木取火,到西方的普罗米修斯盗取天火,对火的崇拜一直贯穿人类文明的历史。

火带给人温暖与光明,对火的利用和控制,是推动人类社会发展的重要因素。

而灯具的发明,则是古代人民利用火的最佳范例之一。

中国古代灯具种类繁多,历史悠久,特别是在两汉时期,各种造型的灯具涌现,造型华丽,设计精巧,堪称古代灯具设计的代表。

下面要向大家介绍的,就是最具代表性的汉代灯具。

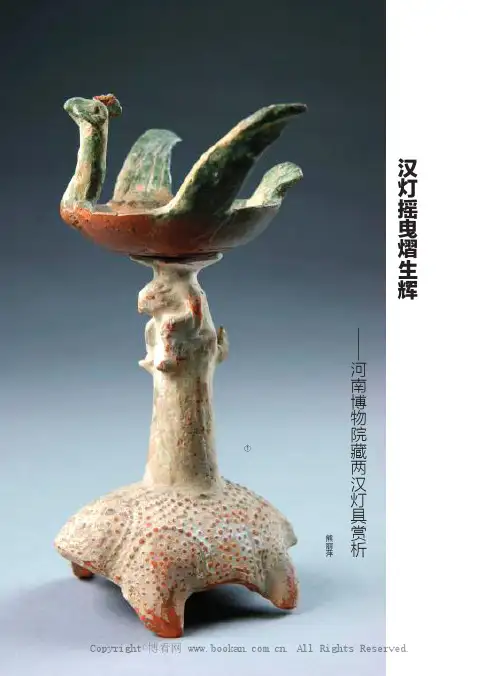

与鼎形铜灯类似,器物一半盖掀起以移轴为支持,翻在另一半盖之上成为灯盘的灯,又称为轱辘灯,汉代时最为流行,有的为方簋形,有的为耳杯形等,而最有特色的是卧羊铜灯。

满城汉墓出土之西汉羊形铜灯▼西汉羊形铜灯,灯通高18.6厘米,长23厘米,1968年于河北省满城县中山靖王刘胜墓出土,现藏河北省博物馆。

此灯作卧羊形,羊昂首、双角向前卷曲、身躯浑圆、短尾巴,通体无纹样装饰,羊的背部和身躯分铸,用灯时,提拉羊臀上的小钮,翻开羊背平放于羊头之上成为灯盘,灯盘略呈椭圆形,后端有小流口,羊腹中空,可能用以储存灯油,当灯置而不用时,可将灯盘内剩余灯油由小流嘴注入羊腹,羊背再顺势翻回原位。

灯盘展开时▼羊本为六畜之一,是上古人们肉食的主要来源,先秦大夫之祭,牲羊,称“少牢”,商代青铜礼器上多有羊的形象,上古时“羊”常用作“祥” 的假借字,《释名·释车》曰:“羊,祥也;祥,善也。

”羊也就具有吉祥之意,羊型器物汉代深受人们的喜爱,后汉李尤《金羊灯铭》记:“金羊载耀,作明以续。

”就是当时人们人祈吉求善的意愿的确切反映,且除了羊之外,尚有多种祥瑞之兽成为灯的造型。

满城汉墓出土之西汉朱雀灯▼朱雀灯1968年河北满城陵山中山靖王刘胜墓出土,高30厘米,盘径19厘米,现藏于河北省博物馆,朱雀昂首翘尾,嘴衔灯盘,踏于身躯卷曲盘龙灯座之上,龙首上扬。

而朱雀展翅若飞,嘴衔环形凹槽状灯盘,灯盘内分三格,每格各有一烛钎。

朱雀灯灯盘▼仔细查看,朱雀的嘴和足两处均有接铸的痕迹,说明朱雀、盘龙、灯盘是分别铸成后再铸接为一体,朱雀源出于凤凰,为四神之一,传说能它能给人世带来祥瑞,工匠在鸟的双翅和尾部阴刻以纤细的羽毛纹饰,使此朱雀造型更为优美生动,而整个灯体又显得厚重平稳。

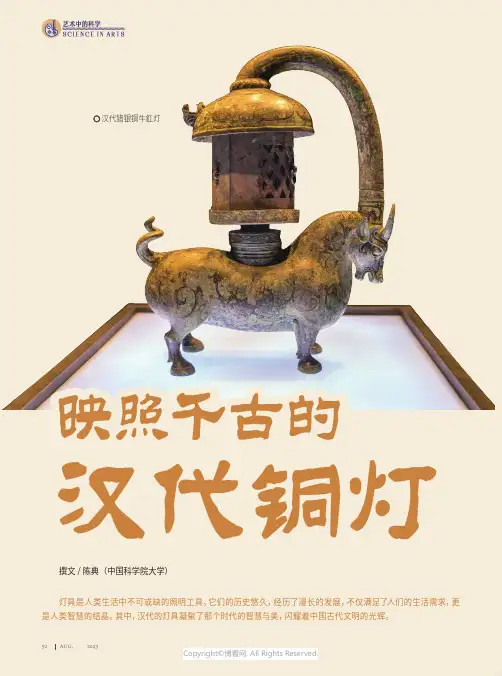

撰文/陈典(中国科学院大学)灯具是人类生活中不可或缺的照明工具,它们的历史悠久,经历了漫长的发展,不仅满足了人们的生活需求,更是人类智慧的结晶。

其中,汉代的灯具凝聚了那个时代的智慧与美,闪耀着中国古代文明的光辉。

映照千古的汉代错银铜牛釭灯汉代铜灯简明灯具史以火为光源虽然能够满足人们基本的照明需求,但不可避免地存在一些使用上的不足。

首先,光线不够稳定,容易受外界环境的干扰。

其次,燃料不够持久,需要不断添加能源以保持照明。

最后,携带不够便捷,缺乏合适的容器来装载火光。

正是这些局限性促使人们去寻找和创造一种能够控制和调节光线亮度,并且能够保持光线稳定性的器具,以营造更加舒适的照明环境,这才有了灯具的产生,并开启了人类对于照明技术的探索和创新。

灯具产生之后,在长达几千年的历史长河中,形成了各个时期不同的特色。

战国、秦汉时期的釭(gāng)灯,以其技术和造型至今仍令人叹为观止。

唐宋时期的省油灯,成为中国科学技术发展的典范而被载入史册。

明清时期的宫灯,则一直是高档建筑装饰品效仿和运用的样板。

千姿百态的汉代灯具汉代的灯具数量庞大、种类丰富,是中国灯具发展历程中的首个高峰。

根据材质的不同,可分为陶瓷灯具、青铜灯具、铁质灯具、玉石灯具和木灯盏的数量较少,例如西汉时期的经学家刘歆(xīn),在其著作《西京杂记》(古代历史笔记小说集)中曾提到“青玉五枝灯”和“七枝灯”。

之后,灯盏的数量不断增加,从最初的五盏、七盏,到后来的九盏、十三盏,甚至有二十九盏的大型多枝灯。

有一些豪华的多枝灯灯盏数量远不止于此,古人记载下这样的盛况:“华灯若乎火树,炽百枝之煌煌。

”意思是,当所有灯盏点燃时,光芒闪耀,犹如火树一般。

晋朝的陶耳杯 汉代青铜耳杯形折叠盖灯(绘图/飞飞)十五连盏铜灯钮衔环灯盖灯底质灯具5大类;根据造型的不同,可分为豆形灯、浅盘(碗)形灯、耳杯形灯、卮(zhī)形灯、多枝灯、釭灯和动物形灯等。

可以翻转的耳杯形灯耳杯形灯是一种起源于汉代的独特灯具,通常为扁椭圆形、中部带双耳的基本造型。

汉代铜灯的种类汉代是中国历史上一个辉煌的时期,也是铜灯制作的鼎盛时期。

汉代铜灯种类丰富,品种繁多,样式多样,装饰华丽,因此备受人们的喜爱。

本文将介绍汉代铜灯的几种主要种类。

一、立灯立灯是汉代铜灯的一种主要类型,它通常用于室内照明。

立灯的造型多样,有的是单柱,有的是双柱,有的是三柱,还有的是四柱。

立灯柱子的形状有的是圆柱形,有的是六角形,有的是八角形,有的甚至是十二角形。

立灯的灯盘多为圆形或六边形,上面装有灯泡或蜡烛,可以照亮室内。

二、吊灯吊灯是汉代铜灯中的另一种主要类型,它通常用于大厅或宴会厅的照明。

吊灯的造型也非常多样,有的是单灯,有的是双灯,有的是三灯,还有的是四灯。

吊灯的灯盘多为圆形或六边形,上面装有灯泡或蜡烛,可以照亮室内。

吊灯的灯盘下方还常常装有花卉或动物的雕刻,非常华丽。

三、壁灯壁灯是汉代铜灯中的一种装饰性灯具,多用于室内墙壁上。

壁灯的造型多样,有的是单臂,有的是双臂,还有的是三臂。

壁灯的灯盘多为圆形或六边形,上面装有灯泡或蜡烛,可以照亮室内。

壁灯的柄部和底座常常装有华丽的雕刻,非常漂亮。

四、佛灯佛灯是汉代铜灯中的一种特殊类型,主要用于寺庙或佛堂照明。

佛灯的造型多为圆柱形或瓶形,上面装有灯泡或蜡烛,可以照亮佛像。

佛灯的表面常常装饰有佛像或佛教故事的雕刻,非常神圣。

五、龙凤灯龙凤灯是汉代铜灯中的一种特殊类型,主要用于皇宫或富庶家庭的照明。

龙凤灯的造型多为龙头或凤头,上面装有灯泡或蜡烛,可以照亮室内。

龙凤灯的柄部和底座常常装有华丽的雕刻,非常豪华。

汉代铜灯种类繁多,每种铜灯都有其独特的造型和装饰,展示了汉代文化的繁荣和发展。

这些铜灯不仅具有实用价值,还是中国传统艺术的重要组成部分,至今仍被人们所喜爱和珍藏。

汉代青铜灯具的设计特点汉代青铜灯具是中国古代文化的瑰宝,它们以其独特的设计特点而闻名于世。

汉代青铜灯具的设计特点主要体现在以下几个方面:1.材质选择丰富多样。

汉代青铜灯具的制作材料主要是青铜,这是一种由铜和锡合金组成的材料。

青铜具有坚固耐用、不易氧化的特点,非常适合用来制作灯具。

除了青铜,汉代的灯具还常常使用玉石、陶瓷、玻璃等材料作为装饰,使灯具更加华丽瑰丽。

2.造型独特精美。

汉代青铜灯具的造型非常丰富多样,包括人物、动物、花鸟、装饰等各种形象。

其中以人物形象最为常见,可以分为立像、坐像、站像等不同姿态。

这些人物形象通常栩栩如生,姿态优美,给人以美的享受。

此外,汉代青铜灯具还常常以各种动物形象作为装饰,如鸟、兽、龙等,给人以神秘而又独特的感觉。

3.纹饰精细繁复。

汉代青铜灯具的纹饰非常细腻精致,多采用浮雕、铭文等技法进行装饰。

纹饰的种类繁多,有云纹、雷纹、凤纹、龙纹等等,这些纹饰不仅起到了装饰作用,还具有一定的象征意义。

例如,凤纹代表吉祥、幸福,龙纹代表权力、神秘等。

此外,汉代青铜灯具上还常常铭刻有铭文,记录了制作人、制作年代等重要信息,为研究古代文化提供了重要资料。

4.灯光照明效果良好。

汉代青铜灯具设计注重灯光照明效果,灯具的座部通常设计有燃烧煤油或蜡烛的空间,灯盏则采用镂空设计,使得灯光能够透过灯盏散发出来,照亮周围的环境。

此外,灯具的底部还常常设计有镜面,用来反射灯光,增加照明效果。

这些设计使得汉代青铜灯具不仅具有实用功能,还具有装饰作用。

总结起来,汉代青铜灯具的设计特点主要体现在材质选择丰富多样、造型独特精美、纹饰精细繁复和灯光照明效果良好等方面。

这些设计特点使得汉代青铜灯具成为了当时社会的重要物品,也成为了后世文化艺术的重要遗产。

通过研究汉代青铜灯具的设计特点,我们可以更好地了解古代文化的发展和演变,进一步丰富和深化对中国传统文化的认识。

中国古代灯具有哪些元素中国古代不同历史时期灯具元素有异有同,分述如下.1、先秦时期先秦时期灯具主要元素有:青铜质、多枝造型、人俑灯、仿日用器灯.中国现存最早的灯具出于战国,在《楚辞·招魂》中有“兰膏明烛,华镫错些”的记录.陶豆是目前所能见到的最早的灯具,在战国的墓葬中,就可以看到一种盘底中央呈*状突起可插灯芯的细把陶质豆,它就是当时的照明器具,也是我国古代灯具的主要形式之一.2、秦朝.秦朝灯具主要元素有:铸造、灯柱、灯盏、烛、动物油脂燃料秦代铸造的灯极其华丽.1966年在陕西省出土两件雁足灯,上有三个灯柱,可同时点燃三支烛.照明时的燃料,有易燃和耐燃的动物油脂(《史记·秦始皇本纪》中有“以人鱼膏为烛,度不灭者久之”的记载).3、两汉.两汉时期的主要元素有:青铜灯具、座灯、行灯和吊灯.灯具由灯盘、灯罩、灯盖、烟道和多作灯座的收集烟灰的器体等几部分组成.器型上可分为人俑灯、兽形灯和器形灯三大类.照明燃料没有质的变化,但在对油脂的使用上出现了加捻来照明的油灯.4、魏晋南北朝至宋元时期魏晋南北朝至宋元时期主要元素有:陶瓷灯具、植物油燃料青铜灯具走向末端,陶瓷灯具尤其是瓷灯已成为灯具中的主体.照明燃料发生了重大变化,在宋元时期植物油和蜡烛已成为主要照明材料,石油当作照明燃料也已出现.5、明清时期明清两代灯具主要元素有:金属、陶瓷、玉石、玻璃和珐琅等灯具、制蜡原料燃料.明清两代是中国古代灯具发展最辉煌的时期,最突出的表现是灯具和烛台的质地和种类更加丰富多彩.在质地上除原有的金属、陶瓷、玉石灯具和烛台外,又出现了玻璃和珐琅等新材料的灯具.种类繁多和花样不断翻新的宫灯的兴起,更开辟了我国灯具史上的新天地.明清照明燃料最重要的成就是大量植物油成为制蜡原料,使蜡烛逐渐成为了主要照明燃料.以上答复希望能够帮到你,满意请采纳。

古代灯具——追寻光明的记忆人类认识和保存火是灯具发明的前提。

黑夜自古以来就不是人类的朋友,它不仅限制了人们的各种活动,也为野兽活动和袭击人类提供了良机。

生活在原始森林中的人类远祖,不知对黑夜又是怎样诅咒的。

数十万年前,随着人类对自然界产生的火的功用的认识不断提高,火不仅成了人们美食熟物的最珍贵的财富,也成了人们用来照明、驱逐黑暗的唯一工具。

又经过漫长岁月的生活实践,为满足照明方式的不同需要,人们逐渐开始有意识地借用一些辅助设备来固定保存一定的火源。

这些用来固定一定火源的辅助设备经过不断地改进和演变,就出现了专用照明的灯具。

灯字探源灯和灯字究竟起源于何时?在考古发掘所见或传世品中,战国以前都还没发现名为灯的实物。

在商代的甲骨文中也未见过灯、烛之类字样。

结合文献来看,西周时在人们日常生活中出现的“烛”,应是最早的照明用器的记载。

文献资料表明,西周时的“烛”是一种由易燃材料制成的火把,没有点燃的火把通称为燋,故可以抱燋。

用于执持的已被点燃的火把称之为烛;放在地上的用来点燃的成堆细草和树枝叫做燎;燎置于门外的称大烛,门内的则称庭燎。

至于贵族家居或民间所用的“烛”是什么样子,限于考古资料限制,现在还不得而知。

从发现和出土的大量战国时期精美灯具来看,在此以前灯具应该有一个逐渐发展的过程。

战国时期虽还没有发现带有铭文款识的,但在《楚辞·招魂》中却有“兰膏明烛,华镫错些”的记载,说明战国时已出现“镫”这个名称了。

在周代,“镫”、“登”通用。

《尔雅·释器》“木豆谓之豆,竹豆谓之豆笾,瓦豆谓之登。

”《礼记·祭统》云:“夫人荐豆执校,执醴授之执镫。

”古人把“镫”称灯,应是字义的假借。

从战国一些铜豆形灯自名为“烛豆”这一现象来看,也证明了灯是由豆演变而来的这一史实。

华灯初现——战国、秦朝灯具从现存战国时期的灯具来看,这一时期的灯具以青铜质为主体。

主要出自河南、河北、四川、山东和北京等地的一些战国中晚期贵族墓中,多为贵族实用器。

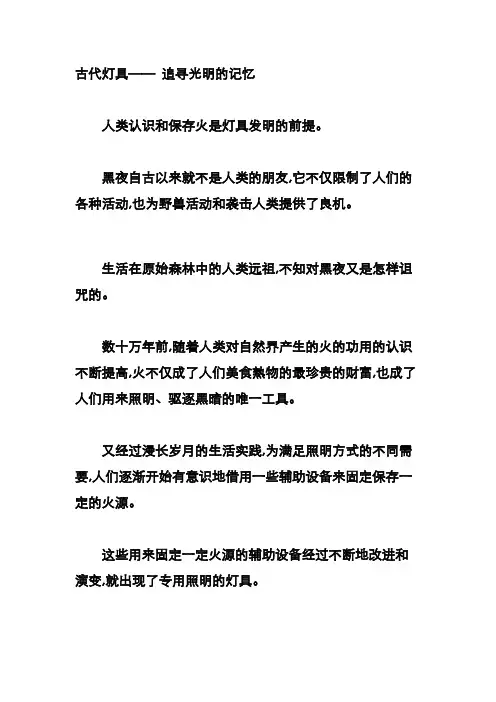

AppreciatION 鉴赏汉灯摇曳熠生辉——河南博物院藏两汉灯具赏析熊丽萍1AppreciatION 鉴赏作为人们日常生活、生产劳动中普遍使用的器具——灯具,已不再是单纯的照明工具。

随着时代的发展与进步,它凝结着人类卓越的智慧和情感,以精湛的工艺成为社会文明不断演进的载体。

那么灯具是何时出现的,目前尚无定论。

作者认为灯的起源是人们生活的需要,与火的使用有着密切联系。

《韩非子·五》中说“有圣人作,钻燧取火,以化腥臊,而民说之,使王天下,号之曰燧人氏”。

最早的人类因火的出现,找到了另一种光源,从此由火熟食、取暖、御兽、照明,拿在手里的一把火称作“烛”,而后又利用油脂,或做蜡烛,或制成油灯,于是就产生了灯具。

我国的灯具历史源远流长,犹如一幅卷帙浩繁的艺术长卷。

灯具作为一种文化载体和文化现象,凝聚了人们的智慧和结晶,是社会经济和文化大发展的缩影。

河南博物院藏部分汉代灯具为我们了解汉代人们的生活状况以及汉代经济、文化提供了难得的实物佐证。

人们早在殷商时期,就会使用松脂火把照明。

商代殷墟甲骨文中的“明”字,有两种写法:一是由月亮表意和一个圆形窗子构成,意2编辑|朱慧敏AppreciatION 鉴赏思是月光照进窗内,表示光亮之意;二是由日、月二字组成,用来计时,表示月落日出、日月交替之际,即拂晓时分。

“灯”字在甲骨文中尚未发现。

最早出现照明器具名称是在战国时期,为“镫”。

据《楚辞·招魂》载“兰膏明烛,华镫错些”,这是文献中最早对照明用具名称的记载。

可见这个“镫”字,就是后来“灯”字的起源。

那么,“镫”字是从何而来的呢?是从当时食器陶器、铜器中的豆演变来的。

豆是商周时期的一种饪食器,后来用作古代祭祀的礼器。

其形似高足盘,多为陶制,出现于新石器时代晚期,盛行于商周。

据《尔雅·释器》载:“瓦豆谓之登。

”灯的形制基本上与豆是相同的。

可见,陶豆是最早灯具的雏形。

这一时期多为铜制或陶制的“豆”形灯,也有少量的玉制类灯。

目录摘要?..... .. ....................... 第一章绪沦??一第一忸灯具研究的历史和现状一束??固的收照车¨著录阶段二建国屙研究的发展阶段第二节研究方法第二章灯具的类型学分析?一第一节器型分析.一像生形铜灯二像物形铜剀第二节年代判断?。

一像生形铜灯一像物彤铜灿第三章灯具的分期演变?.一第一期:战国中晚期一寨代第二艄一汉早期第三】;州汉中期,四第四删:西汉晚删.五第五期:东汉早甜六第六埘:采汉中晚朋七青铜具分删的基本框架?..第四章灯具相关问题研究?.第一节铜缸灯定名和原理研究第二节铜人俑灯的媛属问题研究一当户灯人形铜吊灯第三廿铜”铭文研究一“物勒:名”制度二卉铜灯具的流转方式三锕灯经营方式的变化主释..?参考文献?.附录:铜灯出土一览表致谢.摘要青铜灯具作为青铜实用器之一.在我田野铜器发展史柯重要的地位。

它虽早出现战国早期,并在秦汉时期广为流行。

本文共收集战囤秦汉时期的青铜灯具件.以科学信息比较强的出士灯其为主,传世品为辅。

主要通过考古类型学方法对收集灯具进行型式划分.井根据其形制变化进行分期研究.主要分为六期:战国中晚期一秦代、西汉早期、西汉中期、西汉晚期、尔汉早期、东汉中晚期。

除此之外.本文还对青铜缸灯原理、铜人族届问题以及青铜灯具铭文等相关问题进行了简要研究。

关键词:青铜灯战国秦汉铭文. .. ,,?,,,:?.,,,,:, ,第一章绪论第一节灯具研究的历史和现状自来至今,我们对战国秦汉苛铜灯具的发现和研究,太体:经历丁收集著录和发现研究两个具有学术史意义的变化过程。

前一个历史过程。

可以追述至束代,一直延续到民国时期。

其特征足,以收集到的传世品为主,许多有价值的器物图录和铭刻资料大部见于一些会石学著作.但多数缺乏出土地点,也未进行系统的学术研究。

后一个历史过程,自新中国成立后至今。

其特征是.随着考古工作的全面展开,科学手段获得的青铜灯具超过了传世品,数量规模和研究信息的科学性都得到了大大的加强,以层位学为基础的类型学分析也得到了广泛的运用.从丽使战国秦汉青铜灯具的研究历史远入了一个崭新的阶段。

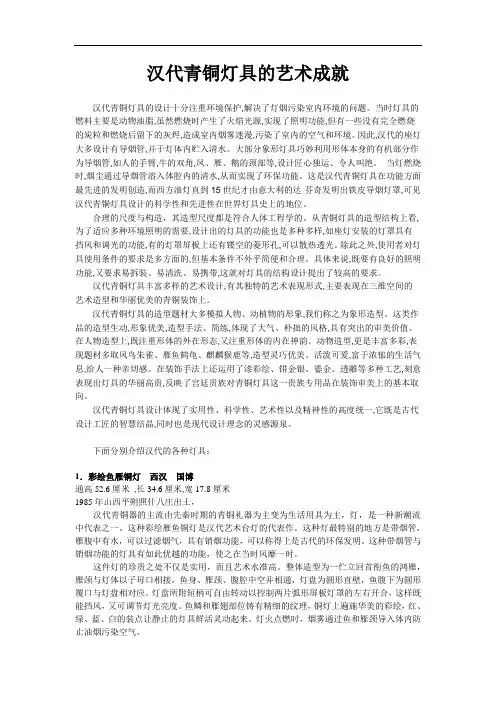

汉代青铜灯具的艺术成就汉代青铜灯具的设计十分注重环境保护,解决了灯烟污染室内环境的问题。

当时灯具的燃料主要是动物油脂,虽然燃烧时产生了火焰光源,实现了照明功能,但有一些没有完全燃烧的炭粒和燃烧后留下的灰烬,造成室内烟雾迷漫,污染了室内的空气和环境。

因此,汉代的座灯大多设计有导烟管,并于灯体内贮入清水。

大部分象形灯具巧妙利用形体本身的有机部分作为导烟管,如人的手臂,牛的双角,凤、雁、鹅的颈部等,设计匠心独运、令人叫绝。

当灯燃烧时,烟尘通过导烟管溶入体腔内的清水,从而实现了环保功能。

这是汉代青铜灯具在功能方面最先进的发明创造,而西方油灯直到15世纪才由意大利的达·芬奇发明出铁皮导烟灯罩,可见汉代青铜灯具设计的科学性和先进性在世界灯具史上的地位。

合理的尺度与构造,其造型尺度都是符合人体工程学的。

从青铜灯具的造型结构上看,为了适应多种环境照明的需要,设计出的灯具的功能也是多种多样,如座灯安装的灯罩具有挡风和调光的功能,有的灯罩屏板上还有镂空的菱形孔,可以散热透光。

除此之外,使用者对灯具使用条件的要求是多方面的,但基本条件不外乎简便和合理。

具体来说,既要有良好的照明功能,又要求易拆装、易清洗、易携带,这就对灯具的结构设计提出了较高的要求。

汉代青铜灯具丰富多样的艺术设计,有其独特的艺术表现形式,主要表现在三维空间的艺术造型和华丽优美的青铜装饰上。

汉代青铜灯具的造型题材大多模拟人物、动植物的形象,我们称之为象形造型。

这类作品的造型生动,形象优美,造型手法、简练,体现了大气、朴拙的风格,具有突出的审美价值。

在人物造型上,既注重形体的外在形态,又注重形体的内在神韵。

动物造型,更是丰富多彩,表现题材多取凤鸟朱雀、雁鱼鹤龟、麒麟猴鹿等,造型灵巧优美、活泼可爱,富于浓郁的生活气息,给人一种亲切感。

在装饰手法上还运用了漆彩绘、错金银、鎏金、透雕等多种工艺,刻意表现出灯具的华丽高贵,反映了宫廷贵族对青铜灯具这一贵族专用品在装饰审美上的基本取向。

汉代铜灯的种类前言汉代是中国历史上一个非常重要的时期,也是中国铜灯制作的鼎盛时期。

汉代铜灯以其精美的外观和精湛的工艺而闻名于世。

本文将详细介绍汉代铜灯的种类,包括常见的三足铜灯、双龙铜灯、守灯和穿灯等。

三足铜灯三足铜灯是汉代常见的一种铜灯,其形状独特、美观大方。

三足铜灯通常由三个融铜制成的足支撑,底部有一座铜灯台。

灯台上铸有各种花纹,如云头、花鸟、神兽等,精细程度令人叹为观止。

灯台中央装有灯泡,通过底座上的开关来控制灯光的亮度。

三足铜灯不仅具有实用价值,也是一件很好的工艺品,广受收藏家的喜爱。

三足铜灯的起源三足铜灯起源于汉代初期,当时的中国社会正处于繁荣昌盛的发展阶段。

汉代统治者注重文化艺术的发展,铜灯制作技术也得到了极大的进步。

三足铜灯首先在宫廷中流行开来,后来逐渐普及到寺庙、贵族家庭以及一些富有的商人家中。

三足铜灯的特点三足铜灯的特点是造型独特、工艺精湛,每一件铜灯都经过精心的设计和制作。

它通常由铜材料制成,金属表面经过精细打磨和抛光,呈现出光滑、亮丽的外观。

三足铜灯的灯泡通常是用蜡烛或油来点燃,照明效果非常好。

在古代,三足铜灯是人们生活中不可或缺的照明工具,也是一种彰显社会地位和财富的象征。

双龙铜灯双龙铜灯是汉代铜灯中的一种奇特灯具,其造型独特,具有浓厚的神秘色彩。

双龙铜灯是由两条盘龙形成的一对铜灯,形式各异,栩栩如生。

灯身上雕有精美的花纹,如云纹、凤纹和龙纹等,展现了汉代工艺品的高超水平。

双龙铜灯的灯泡通常用蜡烛来点燃,灯光透过铜灯的小孔洞,映照出幽暗的光影效果。

双龙铜灯的象征意义双龙铜灯在汉代被广泛应用于宫廷和贵族家庭,其具有辟邪避凶的象征意义。

龙在中国文化中具有神圣和吉祥的象征意义,被视为神兽。

双龙铜灯的灯光能够驱散黑暗,带来光明和希望。

因此,人们相信摆放双龙铜灯可以驱鬼避邪、招财纳福。

守灯守灯是汉代一种特殊的铜灯,不同于普通的照明功能,它更多的是具有观赏和装饰性质。

守灯比一般的铜灯更小巧精致,外观上常常雕刻有精美的图案,如花鸟、人物等。

相关灯的起源与发展灯是我们日常生活经常用到的东西,可是你知道灯的起源吗?今天,店铺为大家介绍一下相关灯的起源与发展,欢迎阅读。

灯的起源与发展《海内北经》称舜的女儿宵明和烛光发明了人造光源:“舜妻登比氏生宵明、烛光,处何大泽,二女之灵能照此所方百里。

一曰登北氏。

”《大荒北经》记有烛龙(《海外北经》称为烛阴)的故事:“西北海之外,赤水之北,有章尾山。

有神,人面而赤,直目正乘,其瞑乃晦,其视乃明,不食不寝不息,风雨是谒。

是烛九阴,是谓烛龙。

”或谓此处的烛龙乃北极光的神化,其实这则神话也可能是古代以龙油为灯烛的记录。

据此可知,帝舜时代大规模捕龙养龙,其实际价值在于获得点灯照明的能源(灯与火把的区别在于前者使用液体燃料照明)。

事实上,用牛羊猪等动物的脂肪提取的油脂在常温下为固体或膏状,它们只能涂抹在火把上帮助燃烧照明,而不能用于点灯照明。

而且,在先夏时期,尽管人们可能已经在使用石油、煤炭等矿物燃料,但是还没有提炼矿物液体油的能力;与此同时,当时的人们也没有找到从植物中提炼燃料油的技术。

在这种情况下,那个时代的人们,该用什么油点灯呢?当然只能是用鱼油了。

我们知道,生活在海边的人,能够从鲸鱼身上提炼出点灯用的油。

对于生活在黄土高原上的中国先民来说,不大可能从海边进口点灯用的鱼油,因此必须从江河里的鱼类或两栖类动物身上打主意,于是富含脂肪的娃娃鱼就被列入首选的对象。

据说秦始皇陵里的长明灯,用的就是娃娃鱼油。

有鉴于此,我们有理由推论,帝舜时代开始的大规模捕猎娃娃鱼的行为,造成了娃娃鱼的数量急剧下降,甚至一度处于濒临灭绝的状况。

与此同时,由于娃娃鱼的近乎灭绝,人们也就逐渐忘掉了娃娃鱼的样子。

在此前后,人们不得不寻找新的灯油来源,并终于(大约在夏代前后)发明了从豆类、油菜籽、芝麻等植物中提炼植物油的技术。

过了很长的时间,由于人们有了取代娃娃鱼油的植物油,因此人们不再捕猎娃娃鱼,野生的娃娃鱼才逐渐恢复了生存的机会。

但是,这时的人们已经不知道娃娃鱼就是先夏时期的龙了;而人们记忆中的龙,由于没有了对应的现实动物,也就获得了“自由”,即获得了被充分夸张和神化的条件,久而久之它最终变成了我们今天所说的神龙。

汉代灯具、香炉一组秦汉时期,湖南地区出土的灯具材质有青铜、陶、铁与石等。

功用上分座灯、行灯和吊灯,又有日常照明和祭祀专用之别,均以膏油为燃料。

灯具造型种类多样,有以侍者、胡人、力士等为造型的人形灯,也有以牛、羊、雁等为形的动物灯,有的设计精巧,具有防风、环保的功能。

这时期的墓葬多以灯具随葬,可见人民对照明用具的依赖。

您现在所看到这件胡人形铜吊灯由灯盘、储液箱、悬链三部分组成。

储液箱做成一个卷发、深目、高鼻的裸体胡人形象,他双手捧持灯盘,灯盘锥体旁有个小输油口,储液箱中的膏油就是从这里输送至灯盘。

当储液箱中的膏油用尽时,可以打开铜人臀部的箱门继续添加。

三条悬链系于两肩与臀部,着力点选择非常准确,可以保证铜人吊起后灯盘依然保持水平。

您现在看到的这件“敕庙”铜牛灯,以牛为灯形,牛角中空,上与一带喇叭状罩的圆管互相扣合,喇叭口正对牛背上的灯盘,牛腹中空,可盛水。

在点灯时,烟通过罩口进入圆管由牛角处进入盛水的腹中,保持了室内的清洁卫生,是较早的环保灯之一。

博山炉是汉代最具代表性的薰香工具,其造型象征汉代神仙家理想中的仙山。

它的口边与盖边有纽,用链相连,盖上有山峰形突出和镂空纹饰,山峰中有线刻的怪兽,炉内焚香时轻烟缭绕,山景朦胧、群兽浮动,使人仿佛进入神话传说般的仙境。

知识拓展铜牛灯的环保功用铜牛灯点燃之后,产生的烟炱可以通过烟管进入牛腹中,腹中盛有清水溶解烟尘,从而保持室内空气清新。

又被称为环保灯。

青铜灯具中绝大多数是燃油灯,当时的燃料主要是动物油脂,而且油脂和灯芯同在一个灯盘里面。

虽然点灯时灯盘里面的油脂沿着灯心慢慢上升到火焰里,但是仍然会有一些没完全燃烧的炭粒和燃烧后留下来的灰烬,随着油面的上升和热气流挥发,造成室内烟雾到处弥漫,污染室内空气和环境。

牛首中央置圆状的烟道,朝上并弯曲呈半圆形同灯盖相连,灯盖覆碗形,覆盖在灯罩屏板之上,既可作持柄把手,又可作导烟设置。

导烟管道直通牛腹,腹内空。

此时关闭灯罩屏板,使烟直冲上部,经覆碗形灯盖通过导烟管道进入到牛腹,腹内储存水,使烟灰融入水中,从而使室内空气不被烟污染,保持室内环境的清洁。

【详解】古代灯具人类认识和保存火是灯具发明的前提。

黑夜自古以来就不是人类的朋友,它不仅限制了人们的各种活动,也为野兽活动和袭击人类提供了良机。

生活在原始森林中的人类远祖,不知对黑夜又是怎样诅咒的。

数十万年前,随着人类对自然界产生的火的功用的认识不断提高,火不仅成了人们美食熟物的最珍贵的财富,也成了人们用来照明、驱逐黑暗的唯一工具。

又经过漫长岁月的生活实践,为满足照明方式的不同需要,人们逐渐开始有意识地借用一些辅助设备来固定保存一定的火源。

这些用来固定一定火源的辅助设备经过不断地改进和演变,就出现了专用照明的灯具。

灯字探源灯和灯字究竟起源于何时?在考古发掘所见或传世品中,战国以前都还没发现名为灯的实物。

在商代的甲骨文中也未见过灯、烛之类字样。

结合文献来看,西周时在人们日常生活中出现的“烛”,应是最早的照明用器的记载。

文献资料表明,西周时的“烛”是一种由易燃材料制成的火把,没有点燃的火把通称为燋,故可以抱燋。

用于执持的已被点燃的火把称之为烛;放在地上的用来点燃的成堆细草和树枝叫做燎;燎置于门外的称大烛,门内的则称庭燎。

至于贵族家居或民间所用的“烛”是什么样子,限于考古资料限制,现在还不得而知。

从发现和出土的大量战国时期精美灯具来看,在此以前灯具应该有一个逐渐发展的过程。

战国时期虽还没有发现带有铭文款识的,但在《楚辞·招魂》中却有“兰膏明烛,华镫错些”的记载,说明战国时已出现“镫”这个名称了。

在周代,“镫”、“登”通用。

《尔雅·释器》“木豆谓之豆,竹豆谓之豆笾,瓦豆谓之登。

”《礼记·祭统》云:“夫人荐豆执校,执醴授之执镫。

”古人把“镫”称灯,应是字义的假借。

从战国一些铜豆形灯自名为“烛豆”这一现象来看,也证明了灯是由豆演变而来的这一史实。

华灯初现——战国、秦朝灯具从现存战国时期的灯具来看,这一时期的灯具以青铜质为主体。

主要出自河南、河北、四川、山东和北京等地的一些战国中晚期贵族墓中,多为贵族实用器。