(完整版)语用学指示

- 格式:doc

- 大小:71.51 KB

- 文档页数:9

语用学是现代语言学发展最快和受到语言学界普遍重视的分支学科。

它以言语交际为研究对象,关注的是特定语境中话语的动态意义,强调交际双方在意义的生成和理解过程中的作用。

本课程将聚焦于语用学的传统研究课题,从指示语、言语行为理论、间接言语行为、古典格赖斯会话含义理论、新格赖斯会话含义理论、关联理论等视角剖析言语交际,为学生提供比较全面、系统的交际理论体系。

本课程的教学目的:通过本课程的教学,使学生了解语用学的发展历史、最新动态及发展趋势;了解传统语用学的研究体系及分析单元;了解各种交际理论的产生背景、基本内容、对言语交际的解释力及其局限性;培养学生运用语用学理论进行话语分析的能力。

了解语用学学科的形成和发展历史;了解传统语用学研究体系的主要课题;熟谙各交际理论的基本框架及其对言语交际的解释力;掌握运用语用学理论进行言语交际研究的基本方法。

以教师讲授、学生讨论为主,辅以课外语用小论文的写作。

教学手段可适当利用多媒体辅助教学。

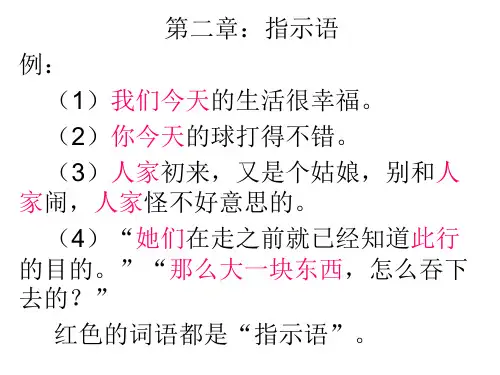

第三讲:指示语一、指示语的含义:是其所指或意义需要特定的交际语境来确定的词语和语法范畴。

如:时、空、人称等。

如:我半小时后到那里。

二、指示语的特点:1、说话人参照:以自我为中心,主观性词语。

比勒(Buhlerk)指示场理论——“我”-“这里”-“现在”主体定位系统。

中枢人物:说话人;中枢时间:说话时间;中枢地点:说话人说话时所处位置;话语中枢:一句话中说话人当时正说到的部分。

社交中枢:说话人相对听话人的社会地位和等级。

有些指示语以说话人以外的参加者所处的位置为中心,如:家宅、活动组织等。

“Party”2、指示语的先用作用及指示的不可替代性(以非指示代指示)三、指示词语的用法:1、手势型用法即与身体语言一起使用,要理解指示的意义必须要知道说话人在说话的同时使用了什么样的身体语言。

如:“把钢琴放在这里”。

“不,不是这里,而是这里”。

理解完全依靠原来的真实交际情景2、象征型用法理解无需重现交际的真实情景,而往往只是包括交际发生人时间、地点在内的更大范围的时间、地点以及参与者。

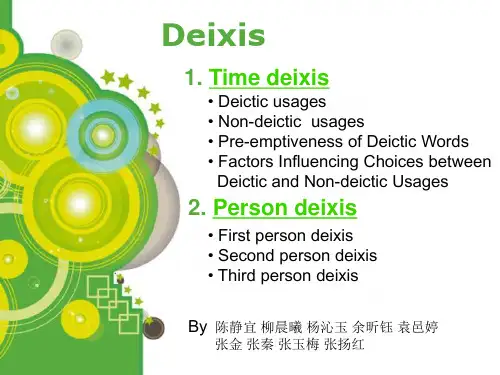

Handout IIIDeixisDeixis is a technical term from Greek for one of the most basic things we do with utterances. It means …pointing‟ via language. Any linguistic form used to accomplish this …pointing‟ is called a deictic expression. Deictic expressions are also sometimes called indexicals, or indexical expressions. Typical examples are pronouns, demonstratives, time and place adverbs, and some grammatical categories such as tense.Basically, there are five kinds of deixis: person deixis, temporal deixis, s pacial deixis, discourse deixis, and social deixis.Deictic center and deictic projectionIn general, deixis is used in an egocentric way, hence the egocentricity of deixis. That is, unless otherwise stated,” (i) the central person is the speaker, (ii) the central time is the time at which the speaker produces the utterance, (iii) the central place is the speaker‟s location at utterance time…, (iv) the discourse center is the point which the speaker is currently at in the production of his utterance, and (v) the social center is the speaker‟s social status and rank, to which the status or rank of addressees or referents is relative” (S. Levinson 1983: 64).The speaker projecting himself into a deictic context centered on the addressee is known as deictic projection. We often say: come in, come here, but go away, go there. But when someone is calling you a little distance away, you may say “ I am coming”. This deictic projection is called by some pragmatists as …polite shift of deictic center‟. (礼貌的观点转移:不以自己为参照点,而把参照点转移到听话人的位置,以示礼貌。

指示语的分类及语用功能?依据列文森(Levinson)《语用学》(Pragmatics)1的归纳,可以将指示语分为五类,即:人称指示语、时间指示语、空间指示语、语篇指示语和社交指示语,下面一一予以说明。

?1.人称指示语?人称指示语指交谈双方用话语传达信息时的相互称呼。

可以分为三个小类:(一)第一人称指示语,如“我是军人”中的“我”,表达说话人的自指;(二)第二人称指示语,如“你真好”中的“你”,表达说话人的对指;(三)第三人称指示语,如“他是好人”中的“他”,表达的是说话人的旁指。

上述三小类都强调了“说话人”这一角色,所以人称指示语是以说话人为参照点的,而且其参照点存在于语言之外的语境中:正在说话的人是“我”,对面听话的人就是“你”,在言语交际中,“我”、“你”的交际角色是可以互换的。

?当然还有一些较为复杂的特殊人称指示,下面试举几例:(1)第一人称的复数形式在指示时有两种用法:包括式和排除式。

包括式即包括第一人称在内,如“咱们去上课吧。

”中的“咱们”就包括说话人“我”;排除式即指示对象不包括听话人在内,如“我们去逛街,你接着睡吧。

”中的“我们”就不包括听话人“你”。

(2)“我们”未必总是被两个或更多的人在说话时用以指自己,在许多情况下,“我们”被一个说话人用来指他自己以及他认为他所能代表的其他人。

例如“我们对各位专家的到来表示热烈的欢迎。

”中的“我们”可以指接待的校长和其随行人员,也同样能指示该学校的全体教职工。

(3)用复数第一人称代替单数第一人称来指说话人自己。

如“在这本书里,我们将介绍一种新的主持方式,这一方式是我们多年来从事节目主持的经验总结。

”这句话中的“我们”其实指示的就是说话人自己“我”。

(4)说话人不用第二人称“你”,而用一个指称第三人称的名词短语来指听话人。

例如“宝宝乖,宝宝不哭哦。

”中的“宝宝”其实就是指“你”,但用“宝宝”会显得更加亲切,是想如果换成“你乖,你不哭了。

”那么整句话关怀的程度就会大打折扣。

语用学概论(1)丈夫:我去办公室啦。

(2)妻子:老公,今天是星期天。

(1)父亲:今天哪儿也不想去。

(2)女儿:老爸,今天是星期天。

(1)下午踢球去吗?(2)晚上还有考试。

(昨天把腿拉伤了。

)(1)小王:怎么样?(2)小李:资料都拿走了。

(1)老师:现在几点了?(2)学生:路上自行车没气啦。

第一讲什么是语用学一、语用学的起源❑“语用学”术语的提出1938年美国哲学家莫里斯在著作《符号理论基础》(Foundation of the theory of signs)中首次使用了“语用学”这一术语(Pragmatics)。

这个术语是莫里斯参照pragmatism(实用主义)和pragmaticism(实效主义)创造出来的。

符号学(semiotics)包括:句法学(syntax)、语义学(semantics)、语用学(pragmatics)三分。

句法学(Syntactics or syntax)研究“符号之间的形式关系”;语义学(semantics)研究“符号及其所指对象的关系”;语用学(Pragmatics )研究“符号和使用者的关系”(Morris,1938)《符号、语言和行动》(1946 )语用学是符号学的一个部分,它研究符号的来源、应用及其在行为中出现时所产生的作用或效果。

⏹语用学与符号学⏹语用学与语言哲学自20世纪30年代末开始,皮尔斯、莫里斯和卡纳普等把语用学作为符号学的一部分,其研究仅限于哲学,这可算是语用学发展的第一个阶段。

从20世纪50年代初到60年代末,以希勒尔、奥斯汀、塞尔和格赖斯等为代表的语言哲学家对言语行为和会话含意理论的探索,使语用学有了突破性的进展,他们的研究成果基本上奠定了语用学的理论基础,这可算是语用学发展的第二个阶段,此时的语言学研究仍限于哲学范围内。

正式因为哲学家对语言的探讨,为70年代语用学成为语言学的一门独立学科准备了条件。

70年代以后,特别是1977年在荷兰正式出版发行了《语用学学刊》以后,语用学作为语言学的一门新兴学科才得到确认。

I。

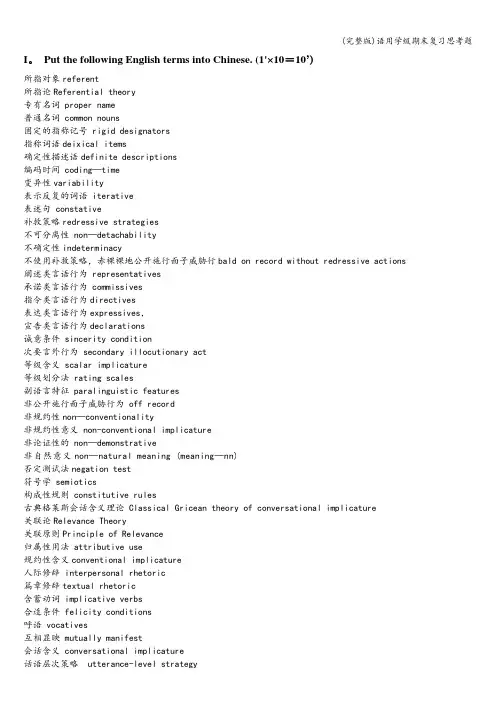

Put the following English terms into Chinese. (1'×10=10’)所指对象referent所指论Referential theory专有名词 proper name普通名词 common nouns固定的指称记号 rigid designators指称词语deixical items确定性描述语definite descriptions编码时间 coding—time变异性variability表示反复的词语 iterative表述句 constative补救策略redressive strategies不可分离性 non—detachability不确定性indeterminacy不使用补救策略,赤裸裸地公开施行面子威胁行bald on record without redressive actions 阐述类言语行为 representatives承诺类言语行为 commissives指令类言语行为directives表达类言语行为expressives,宣告类言语行为declarations诚意条件 sincerity condition次要言外行为 secondary illocutionary act等级含义 scalar implicature等级划分法 rating scales副语言特征 paralinguistic features非公开施行面子威胁行为 off record非规约性non—conventionality非规约性意义 non-conventional implicature非论证性的 non—demonstrative非自然意义non—natural meaning (meaning—nn)否定测试法negation test符号学 semiotics构成性规则 constitutive rules古典格莱斯会话含义理论 Classical Gricean theory of conversational implicature关联论Relevance Theory关联原则Principle of Relevance归属性用法 attributive use规约性含义conventional implicature人际修辞 interpersonal rhetoric篇章修辞textual rhetoric含蓄动词 implicative verbs合适条件 felicity conditions呼语 vocatives互相显映 mutually manifest会话含义 conversational implicature话语层次策略 utterance-level strategy积极面子positive face间接言语行为 indirect speech acts间接指令 indirect directives结语 upshots交际意图communicative intention可撤销性 cancellability可废弃性 defeasibility可推导性 calculability跨文化语用失误cross—cultural pragmatic failure跨文化语用学cross—cultural pragmatics命题内容条件 propositional content condition面子保全论 Face-saving Theory面子论 Face Theory面子威胁行为 Face Threatening Acts (FTAs)蔑视 flouting明示 ostensive明示-推理模式ostensive—inferential model摹状词理论Descriptions粘合程度 scale of cohesion篇章指示 discourse deixis前提 presupposition前提语 presupposition trigger强加的绝对级别absolute ranking of imposition确定谈话目的 establishing the purpose of the interaction确定言语事件的性质 establishing the nature of the speech event 确定性描述语 definite descriptions认知语用学 cognitive pragmatics上下文 co—text社会语用迁移sociopragmatic transfer社交语用失误 sociopragmatic failure施为句 performative省力原则 the principle of least effort实情动词 factive verbs适从向 direction of fit手势型用法 gestural usage首要言外行为 primary illocutionary act双重或数重语义模糊 pragmatic bivalence/ plurivalence顺应的动态性 dynamics of adaptability顺应性adaptability语境关系的顺应(contextual correlates of adaptability)、语言结构的顺应(structural objects of adaptability)、顺应的动态性(dynamics of adaptability)和顺应过程的意识程度(salience of the adaptation processes)。

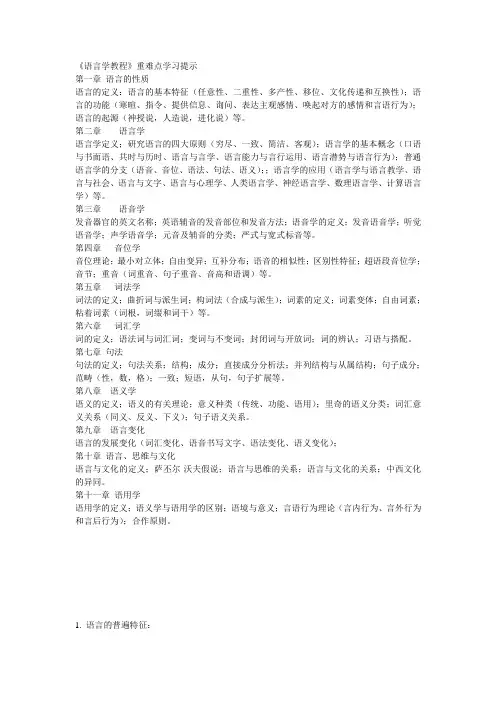

《语言学教程》重难点学习提示第一章语言的性质语言的定义:语言的基本特征(任意性、二重性、多产性、移位、文化传递和互换性);语言的功能(寒暄、指令、提供信息、询问、表达主观感情、唤起对方的感情和言语行为);语言的起源(神授说,人造说,进化说)等。

第二章语言学语言学定义;研究语言的四大原则(穷尽、一致、简洁、客观);语言学的基本概念(口语与书面语、共时与历时、语言与言学、语言能力与言行运用、语言潜势与语言行为);普通语言学的分支(语音、音位、语法、句法、语义);;语言学的应用(语言学与语言教学、语言与社会、语言与文字、语言与心理学、人类语言学、神经语言学、数理语言学、计算语言学)等。

第三章语音学发音器官的英文名称;英语辅音的发音部位和发音方法;语音学的定义;发音语音学;听觉语音学;声学语音学;元音及辅音的分类;严式与宽式标音等。

第四章音位学音位理论;最小对立体;自由变异;互补分布;语音的相似性;区别性特征;超语段音位学;音节;重音(词重音、句子重音、音高和语调)等。

第五章词法学词法的定义;曲折词与派生词;构词法(合成与派生);词素的定义;词素变体;自由词素;粘着词素(词根,词缀和词干)等。

第六章词汇学词的定义;语法词与词汇词;变词与不变词;封闭词与开放词;词的辨认;习语与搭配。

第七章句法句法的定义;句法关系;结构;成分;直接成分分析法;并列结构与从属结构;句子成分;范畴(性,数,格);一致;短语,从句,句子扩展等。

第八章语义学语义的定义;语义的有关理论;意义种类(传统、功能、语用);里奇的语义分类;词汇意义关系(同义、反义、下义);句子语义关系。

第九章语言变化语言的发展变化(词汇变化、语音书写文字、语法变化、语义变化);第十章语言、思维与文化语言与文化的定义;萨丕尔-沃夫假说;语言与思维的关系;语言与文化的关系;中西文化的异同。

第十一章语用学语用学的定义;语义学与语用学的区别;语境与意义;言语行为理论(言内行为、言外行为和言后行为);合作原则。

浅析对外汉语教学中语用学之指示语作者:何丽玲来源:《校园英语·中旬》2015年第07期【摘要】人们的言语对话中存在大量指示词,这也是语言学之语用学最早的研究对象之一。

对外汉语教学作为一个较新的学科,涉及到语言要素、语用学、言语技能、人际交往技能等基本语言知识。

外国学习者在学习汉语过程中常常出现言语应用不当等问题。

本文从语用学角度出发,分析指示语在对外汉语教学中的作用,以期为灵活准确地运用指示语并达到特定的教学目的提供相关启示和借鉴。

【关键词】对外汉语教学语用学指示语一、语用学基本概念语用学起源于语言学、哲学和心理学,是语言学众多分支中一个以语言意义为研究对象的新兴学科领域。

语用学通过研究在特定情境中的特定话语,旨在正确而灵活地理解和使用语言,其根本目的是语言交际。

值得注意的是,语用学除了关注对人类语言本身的研究,还注重对特定意义的表达。

通过在特定的语境中进行语言交际,说话者旨在传达某些特定意义。

由此可见,语用学有两个核心概念:其一,意义;其二,语境。

在语言的使用中,说话人和听话人需要一定程度进行“合作(Cooperation)”。

“合作”这一概念首先由美国哲学家C.W.Morris 和卡纳普在20世纪30年代提出。

50年代,英国哲学家J.L.奥斯汀先后发表了有关“语言行为”的理论。

在吸收前人成果的基础上,美国哲学家格赖斯(Grice)于上世纪50年代中期在其专著《逻辑与会话》(Logic and Conversation)中提出了“合作原则(cooperative principle)”语用学理论。

赖斯认为,在语言交际中,说话人和听话人进行言语交际时都在某种程度上认识到这一对话存在某个或某些“目的(Purpose)”,而这个或这些共同目的为双方开展语言交际提供了彼此都接受的方向。

交际过程中,偏离大体谈话方向的语言片段会被谈话者自动剔除,以确保语言交际朝着预定目的顺利进行。

因此,在对话过程中,一方面说话人通过抽象和静态的语言符号表达特定意义。

第五章语用学第一节语用和语用学一语用语用就是语言运用,是指交际双方在一定的语境中话语表达和话语理解的活动。

只是掌握一种语言的语音、语汇和语法等基本知识和基本规则,并不等于就能很好地运用语言。

要使言语交际达到理想的效果,要求交际者能根据特定的语境进行准确、得体的表达。

鲁迅的《立论》中,老师向请教立论方法的学生讲述了这样一件事:“一家人家生了一个男孩,合家高兴透顶了。

满月的时候,抱出来给客人看,大概自然是想得一点好兆头。

“一个说:‘这孩子将来要发财的。

’他于是得到一番感谢。

“一个说:‘这孩子将来要做官的。

’他于是收回几句恭维。

“一个说:‘这孩子将来要死的。

’他于是得到一顿大家合力的痛打。

“说要死的必然,说富贵的许谎。

但说谎的得到好报,说必然的遭毒打。

你……”“我愿意既不谎人,也不遭打,那么,老师,我得怎么说呢?”“那么,你得说:‘啊呀!这孩子呵!您瞧!多么……阿唷!哈哈!Hehe!he,hehehehe!’”言语交际不仅要求说话人对话语进行恰当的表达,还要求听话人对说话人的话语进行准确理解,唐代诗人杜甫的“朱门酒肉臭,路有冻死骨”中,“臭”字到底是什么意思?。

二语用学与相关学科语用学(pragmatics)研究在不同语境话语意义的恰当表达和准确理解,寻找并确立使话语意义得以恰当表达和准确理解基本规则和基本规律。

语用学源于哲学家对语言的探索。

语用学的概念首先是美国哲学家莫里斯(Charles Morris)提出。

他在1938念出版的《符号理论基础》一书中,提出符号学包括三个部分:句法学、语义学和语用学。

1977年在荷兰正式出版发行了《语用学杂志》(Journal of Pragmatics)之后,语用学才真正作为语言学的一门新兴分支学科而得到确认。

我国从20世纪70年代末引进语用学的理论,将西方的语用学理论方法和汉语的实际结合起来,将语用学和修辞学结合起来,对语言交际现象及其规律进行了广泛深入的研究。

浅析人称指示语的选择问题所谓人称指示,是指交谈双方用话语传达信息时的相互称呼。

在语际交往中,人们会在不同的语言环境下选择不同的人称指示语。

一般的人称指示语的选择涉及到第一人称、第二人称和第三人称的选择。

然而,人称指示语的选择不会只有这么简单,在语境允许的情况下,人们还会根据不同的角度和不同的情感来进行人称指示语的选择。

1.一般性人称的选择人称指示语指谈话双方传达信息时的相互称呼,即通过公开或隐含的人称代词把话语中涉及的人或物与说话者、听话者或第三者联系起来,表明彼此间的关系。

它是以发话人作基准的,受话人理解话语是自然要对人称指示做相应的变换。

例如:A对B说:你今天有空吗?我想请你吃顿饭。

B回答A:我有空的,谢谢你的邀请!这时候,A口中的“你”即B口中的“我”,而A口中的“我”自然就是B 口中的“你”。

人称指示语可分三类:第一人称指示,包括说话人;第二人称指示,包括听话人;第三人称指示,既不包括说话人,也不包括听话人,因此,在言语活动中,它一般不是谈话的参加者,但是在特定场合会用来借指说话人或听话人。

例如:A:她当时真的对我说了“我爱你!”这里的“我”指的就是“她”,而非说话者。

2.角度的选择在言语交往中,尤其是会话、访谈等口语互动,不仅存在着语言形式及策略的多向选择问题,还必然涉及说话人的视角选择问题,即说话人站在什么角度说话。

比如说话人是直接异议还是采用比较缓和的语气;或在选择词语的时候,本应该使用人称代词“你”或“你们”的场合却使用了“我们”等等。

视角体现了语言成分和语境之间的一种语用关系。

视角的选择涉及语境因素,尤其是说话人对听话人、某事或某物等所赋予的态度、情感和立场等。

也就是说视角可以体现说话人的情感倾向和认识倾向。

情感倾向包括感情、语气、态度等,认识倾向则指交际主体的信念和知识。

因此在交际中,说话人必然会把自己的视角在语言选择中直接或间接地体现出来,比如词语的选择、句法的选择、语序的选择等。

语用学是现代语言学发展最快和受到语言学界普遍重视的分支学科。

它以言语交际为研究对象,关注的是特定语境中话语的动态意义,强调交际双方在意义的生成和理解过程中的作用。

本课程将聚焦于语用学的传统研究课题,从指示语、言语行为理论、间接言语行为、古典格赖斯会话含义理论、新格赖斯会话含义理论、关联理论等视角剖析言语交际,为学生提供比较全面、系统的交际理论体系。

本课程的教学目的:通过本课程的教学,使学生了解语用学的发展历史、最新动态及发展趋势;了解传统语用学的研究体系及分析单元;了解各种交际理论的产生背景、基本内容、对言语交际的解释力及其局限性;培养学生运用语用学理论进行话语分析的能力。

了解语用学学科的形成和发展历史;了解传统语用学研究体系的主要课题;熟谙各交际理论的基本框架及其对言语交际的解释力;掌握运用语用学理论进行言语交际研究的基本方法。

以教师讲授、学生讨论为主,辅以课外语用小论文的写作。

教学手段可适当利用多媒体辅助教学。

第三讲:指示语一、指示语的含义:是其所指或意义需要特定的交际语境来确定的词语和语法范畴。

如:时、空、人称等。

如:我半小时后到那里。

二、指示语的特点:1、说话人参照:以自我为中心,主观性词语。

比勒(Buhlerk)指示场理论——“我”-“这里”-“现在”主体定位系统。

中枢人物:说话人;中枢时间:说话时间;中枢地点:说话人说话时所处位置;话语中枢:一句话中说话人当时正说到的部分。

社交中枢:说话人相对听话人的社会地位和等级。

有些指示语以说话人以外的参加者所处的位置为中心,如:家宅、活动组织等。

“Party”2、指示语的先用作用及指示的不可替代性(以非指示代指示)三、指示词语的用法:1、手势型用法即与身体语言一起使用,要理解指示的意义必须要知道说话人在说话的同时使用了什么样的身体语言。

如:“把钢琴放在这里”。

“不,不是这里,而是这里”。

理解完全依靠原来的真实交际情景2、象征型用法理解无需重现交际的真实情景,而往往只是包括交际发生人时间、地点在内的更大范围的时间、地点以及参与者。

如:今年我们无法与海外旅游。

这个城市很拥挤。

四、指示用法与非指示用法的区别指示用法只是一些词语在某些情况下所表现出来的语用功能,这些词语还有非指示性的用法。

如:文内照应、泛指等。

文内照应:王涓在学习英语,他希望去英国留学。

泛指:所指不在语境中也不在语篇中,有的只有起强势作用,如“打他个痛快”。

什么树开什么花。

你不让我,我不让你。

另:别人在忙着呢(指自己)五、人称指示需要以说话人情景来确定涉及对象的词语或表达式。

1、成员a. 我、你、他、咱、它、她、咱们、自己、自个儿、人家、大家、彼此、大伙儿。

b. 指示代词:各、某、本、别、这、那+人或称谓。

c. 名词短语作指示:例:“大家在忙呢”。

——我在忙呢。

——他在忙呢。

“人家”的指示对象:我、他、你“大家”的包括与排除式:卫生靠大家“彼此”:“别人”:别人不做要我做。

1、人称指示的变数用法人称指示存在单数与复数形式,在使用中可以用单数形式表示复数意义,也可用复数形式表示单数意义。

包括:我、你、他、她、它。

(1)单数形式表复数定义a. 第一人称:走,咱今晚看电影去(咱们)还我河山(我们)你大国敢不仁,我小国敢不义!(你们、我们)今后七年,我花300亿美元引进210项重大技术项目(我们)。

(陈治安P28)我外交部,我后方基地。

指说话人所在一方。

(正规场合,存在对立双方)ⅰ、出现的语用条件:ⅱ、语用功能:b. 第二人称:你班上多少人。

(你们)两者可替换。

c、第三人称:这两个男女却放他不得。

(他们)(徐阳春p58)(2)复数人称形式表单数定义:a. 第一人称:咱们是个计算机盲,不会拔弄那玩意儿。

(我)上次我们讲了语言的起源,今天接着讲语言的发展。

在文学中,我们提出……(我)谦虚我们抽烟,不小心把被子烧着了。

(我)我们那口子(我)。

ⅰ、语用功能:平等功能:从权势地位向平等地位下移,向亲密靠拢,缩短心理距离,让听话人在情感上产生同类感。

领导说话如此。

亲切感。

谦逊功能:汉文化忌讳突出个人,把观点,功劳等归于集体。

逃避功能:把不好表现与行为归于大家,可以逃避责任。

ⅱ、语用条件:b. 第二人称:你们这样搞不行(你)你们上课要认真听讲(你)。

可取省略形式。

你们班上有多少人。

(两可)ⅰ、语用功能:避忌功能:为避免指出个体而刺激对方,用包含的复数方式,起到委婉作用。

C、第三人称:变数用法的总规律、功能、条件。

3、人称指示的变称用法ⅰ、语用功能:亲切功能:包括说话双方在内,共同行动,平等亲切。

取悦功能:求助于对方,情感铺垫。

ⅱ、语用条件:多见于长辈、领导,非正式场合父母、顾客多用。

第一人称表第三人称?(2)第二人称表第一人称:这个人性格内向,不善言表,你(我)问他十句,他才答你(我)一句。

(陈)你(我们)不打,它就不倒。

这个人我真拿他没办法,不管你(我)怎么问,他就是不开口。

(徐)语用功能:变换成第二人称角度。

第二人称表第三人称?(3)第三人称表第一人称或第二人称:(何自然1988:26)英语常用,如电话等:This is John Smith.——I’m John。

It’s me.专名称谓作第一、二人称。

“他”与亲属称谓组合表第二人称,用于口语当面称谓,降辈称呼。

亲属之间:他爹,他妈,(孩子他爹)非亲属之间:邻居,他大哥,你生病了?路人:他大叔,车站怎么走?(要熟识之间)(说话人多为女性)年辈晚于己也用:“她闺女,听说你考上大学了?”人称指示言此意彼的用法和直接听话人与间接听话人的区别:言此意彼:意为说给甲听实际说给乙听“我平时说的话都当耳边风,他说的话比圣旨还快”。

(4、人称指示的包含用法:covering reference。

指人称代词包含多方交际对象,具有指代多方的同时性。

(1)包含式与排除式:“我们”有包含听话人和排除听话人两种功能:“您安心养病吧!我们过几天来看您”。

您安心养病吧!等您病好了,我们一块上西山去玩。

“大家”:包含说话人也可排除说话人:“今天晚上全靠大家帮忙了。

”“大家一起跑。

”“咱们”:包含式(3)包含说、听和第三方“我们”可指三方,包括在场与不在专场的任何相关角色。

“你们”可指听话方和第三方。

“小李和我中午去了餐馆”。

“你们吃了什么”?5、名词性短语的指示用法特定语境下,专有名词、称谓语、职业、社会角色等可行使人称指示语功能,它们不表特征,而是表示说话人的言语指向。

(1)名词短语指自己:这回你就听老师一句话吧。

亲切?你原谅妈妈,我是没有办法啊!冯大伟(我)要求上前线(自称名)(2)名词短语指听话人:宝宝乖,宝宝别哭。

(你)谁欺负了兰兰(你),叔叔(我)打他去。

3)名词短语指第三人称。

哥哥坏,妈妈带你打他去。

(4)称呼语的指示用法称呼可以指定作第二人称听话对象。

先生,你的表掉了。

同志,要茶还是咖啡?买菜的,大葱多少钱一斤?特点:这些词的所指完全依说话人的指示而定,名词性短语作指示语的条件和规律?(5)指示代词+人或称谓的指示用法:某,别+本+这,那+你这个同志/这个同志。

带有主观感情色彩。

6、人称指示的语境转换在语境与语流中转换人称形式,产生基点(说话人)转移。

(1)对话过程的人称转换:交际双方轮流担任说话人和听话人。

甲:“我去了趟北京”。

乙:“你觉得怎么样”?(2)陈述过程的人称转换a. 引述别人的话,有直接和间接之分,人称需转换。

他得意地说:“我是一个胜利者”。

/他得意地说他是一个胜利者。

b. 心理活动描述,需人称转换:这个和我差不多的、老插队出身的北京姑娘,她在避着我哪。

他觉得挺有意思,他不由得又望了望他的背影,他觉得这背影很够味儿。

(张承志《北方的河》)7、人称的尊卑与亲疏等级系统人称指示词语存在尊卑、亲疏等级区别。

(1)尊卑a. 自称谦卑与他称尊敬构成对应:在下——阁下,晚生——前辈,鄙人——诸君b. 第二人称敬称:您——你,你们中性。

c. 姓名——身份语对应系统。

(2)亲疏系统是个级次渐变系统。

名——姓名——通用称呼——身份语敬亲词语:陈老临时改变称呼:老Q。

8、人称指示选择的语用规律人称指示调节与变换有共同的驱动因素:尊卑规律、距离规律(亲疏、心理距离)、隐委与礼貌规律。

六、时间指示(一)、含义:以说话那一刻为参照点来计算和理解的时间表达方式。

今天是新学年开始?今天我们讨论语素。

参照点存在于当前具体的交际情景之中。

(二)、汉语时间指示的构成类型有哪些表达方式是时间指示方式1、时间副词:正在、刚刚、马上、立即、后来2、时间名词:昨天、今天、现在3、短语:(1)方位短语:三天前,三分钟后(2)指示性短语:这个星期,那会从现在开始,等一下,等会儿英语有时态等语法时间范畴。

(三)、时间表达的几种方式1、指示时间与绝对时间(1)绝对时间:不受说话时间影响,以日、夜、月份、季节、年份等自然周期和钟点为基础:参照点不存在当前的、具体的交际情景之中。

如:1949年10月1日中华人民共和国成立公元前,公元后,耶稣诞生时(2)指示时间:参照点存在于当前的具体交际情景之中(3)两者的结合:“这”、“那”加上“星期”、“月”、“年”、“早上”、“下午”等,或加星期或月中的某一天。

这种表达有时有歧义:“今年”:可指历制单位,1月1日起,也可指度量单位,以说话那一天算起。

一般规律:a.星期、月、年一般以历制单位使用,在一个星期、月、年中都可使用。

b.月份名称、一天中的三段+“今”包括说话时间在内的一整个月或一天的任何时间都可说。

“今早上”(上午、下午都可说)c.汉英差异:next Thursday 下星期四:英语在周一、二说时有歧义。

2、编码时间和接受时间。

同时发生无差别,不同时发生有差别。

如:我明天11点来。

3、间指示的两种表达角度时间指示往往要用空间概念来表达,如前、后、上、下等。

时间前后关系的确定在语用上有两种表达的角度。

(1)主体感受到的时间到来的先后标准人对时间流动的知觉从未来向过去流动,过去的为前,先来的为前,未来的、后到的为后,时间面对主体而来。

现在前现在/今后(生、世、日、月、人)先后去今来上这下(回,次,周,月,年,辈子)以前以后先前、后来不对称,前天-昨天-今天-明天-后天The day before yesterday, The day after tomorrow,Last week, next week前世不忘,来世相见,/前不见古人,后不见来者/来日方长,去日苦多/空前绝后,/前人后人/未来向我走来(时间动)/ 时间来了,逝去的时光,后来的日子会更好,日子去了。

客观表述时间的指示语大多是时间流动型的,汉、英、日等语言相同。

(2)主体活动方向型(事物发展方向型),主体活动或事物发展的时间进程人自身的活动是从过去朝向未来,已过去的为后,未到来的为前,凡属“未来”前方型的时间表达总与人自身的活动有关,是人的活动趋向而不是时间自身的运动方向。