农家少年形象;而对中年闰土外貌的描写,则又刻画出一个受尽折磨 和压榨的贫苦农民的形象。

语言描写方面,如闰土的一声“老爷”,将中年闰土的自卑、痛苦 表现得淋漓尽致;对杨二嫂尖酸刻薄、咄咄逼人的语言描写,生动地 表现出其庸俗的小市民的形象。

动作描写方面,如杨二嫂一边走一边“将我母亲的一副手套塞在裤 腰里”,表现出她的贪婪和好占小便宜的特点。

不离开闰土、离开故乡,而今天是卖掉老屋,永远离开故乡。因此, 宏儿“回来”的想法很难实现。“我”这次回到故乡,已经感到与 闰土的隔膜,那么宏儿与水生的将来会是怎样的情景?这些使原本 内心就不平静的“我”更加思绪万千,从而引出下文“我”对“新 的生活”的议论和企盼。

疑难探究

1.小说为什么要用很大的篇幅写少年闰土的“许多新鲜事”? 这和全文的内容有什么内在联系?

写作特色

2.运用对比手法,突出文章主题。 少年闰土和中年闰土的对比,反映了农民命运的日益悲惨;

“我”和闰土关系的前后对比,反映了等级观念的鸿沟难以逾越; 闰土与杨二嫂两个典型人物的对比,不仅衬托出闰土的淳朴、善良, 而且从另一方面展示了当时人与人之间的隔膜;杨二嫂形象前后的 对比,反映了黑暗社会对人性的扭曲;故乡面貌前后的对比,反映出 中国农村经济的每况愈下的现实;“我”和闰土的关系与宏儿和水 生的关系的对比,激发了“我”对未来的思考和对新生活的向往。 对比手法的成功运用,使文章的主题鲜明、突出,给人留下深刻的印 象。

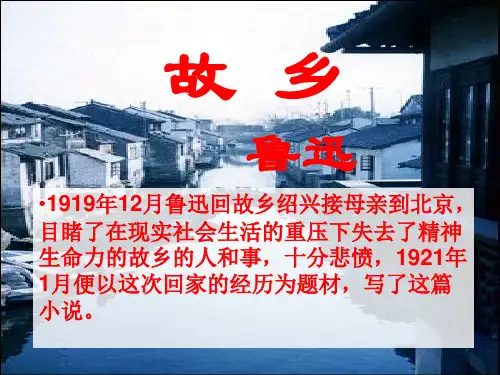

背景资料

鲁迅自1912年赴京供职之后,曾于1919年12月最后一次返回 故乡绍兴,准备将家迁至北京。回乡后,他目睹了故乡的破败景 象和农民的凄苦生活,看到了童年时的朋友——农民章运水(闰 土原型)的悲苦境况,感到十分悲愤。1921年1月,他以这次回乡 的经历为素材,创作了这篇小说。