小说阅读之作用题答题指导(最全)

- 格式:doc

- 大小:59.00 KB

- 文档页数:8

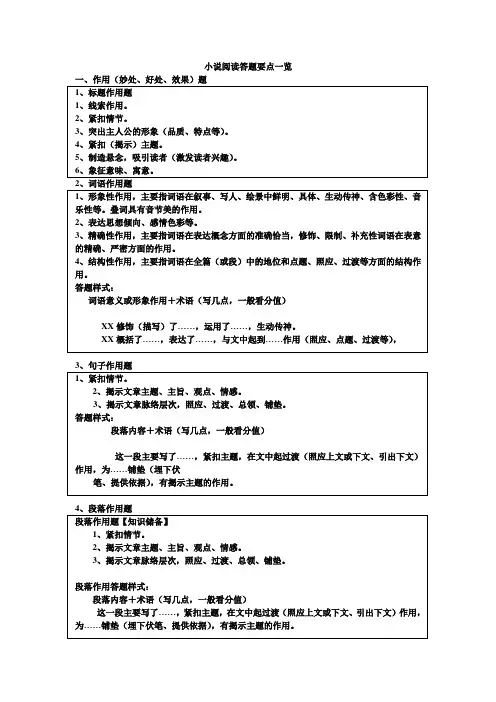

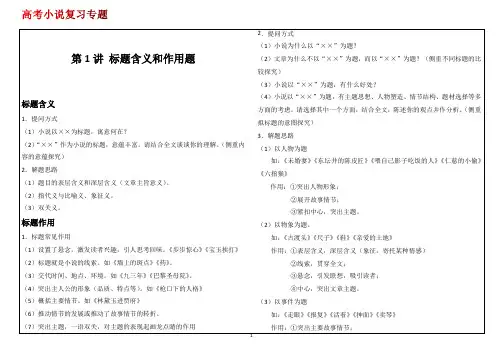

小说阅读答题要点一览一、作用(妙处、好处、效果)题1、标题作用题1、线索作用。

2、紧扣情节。

3、突出主人公的形象(品质、特点等)。

4、紧扣(揭示)主题。

5、制造悬念,吸引读者(激发读者兴趣)。

6、象征意味、寓意。

2、词语作用题1、形象性作用,主要指词语在叙事、写人、绘景中鲜明、具体、生动传神、含色彩性、音乐性等。

叠词具有音节美的作用。

2、表达思想倾向、感情色彩等。

3、精确性作用,主要指词语在表达概念方面的准确恰当,修饰、限制、补充性词语在表意的精确、严密方面的作用。

4、结构性作用,主要指词语在全篇(或段)中的地位和点题、照应、过渡等方面的结构作用。

答题样式:词语意义或形象作用+术语(写几点,一般看分值)XX修饰(描写)了……,运用了……,生动传神。

XX概括了……,表达了……,与文中起到……作用(照应、点题、过渡等),3、句子作用题1、紧扣情节。

2、揭示文章主题、主旨、观点、情感。

3、揭示文章脉络层次,照应、过渡、总领、铺垫。

答题样式:段落内容+术语(写几点,一般看分值)这一段主要写了……,紧扣主题,在文中起过渡(照应上文或下文、引出下文)作用,为……铺垫(埋下伏笔、提供依据),有揭示主题的作用。

4、段落作用题段落作用题【知识储备】1、紧扣情节。

2、揭示文章主题、主旨、观点、情感。

3、揭示文章脉络层次,照应、过渡、总领、铺垫。

段落作用答题样式:段落内容+术语(写几点,一般看分值)这一段主要写了……,紧扣主题,在文中起过渡(照应上文或下文、引出下文)作用,为……铺垫(埋下伏笔、提供依据),有揭示主题的作用。

5、环境作用题1、社会环境——故事发生的时代背景。

A、交代人物活动及其成长的时代背景,揭示各种复杂的社会关系。

B、交代人物身份,表明人物性格;或影响或决定人物性格。

C、揭示社会本质特征,揭示主题。

2、自然环境——人物活动的具体场景,如地点、气候、时间、景色、场面等。

A、自身的、独立的审美价值;表现地域风光,提示时间、季节和环境作用。

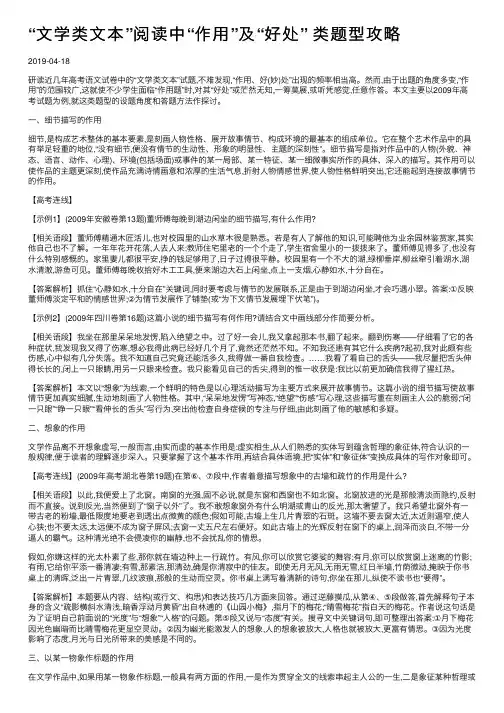

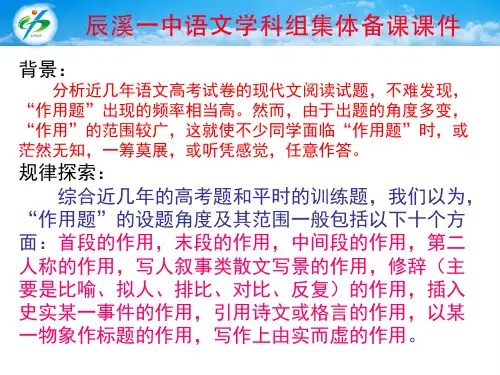

“⽂学类⽂本”阅读中“作⽤”及“好处” 类题型攻略2019-04-18研读近⼏年⾼考语⽂试卷中的“⽂学类⽂本”试题,不难发现,“作⽤、好(妙)处”出现的频率相当⾼。

然⽽,由于出题的⾓度多变,“作⽤”的范围较⼴,这就使不少学⽣⾯临“作⽤题”时,对其“好处”或茫然⽆知,⼀筹莫展,或听凭感觉,任意作答。

本⽂主要以2009年⾼考试题为例,就这类题型的设题⾓度和答题⽅法作探讨。

⼀、细节描写的作⽤细节,是构成艺术整体的基本要素,是刻画⼈物性格、展开故事情节、构成环境的最基本的组成单位。

它在整个艺术作品中的具有举⾜轻重的地位,“没有细节,便没有情节的⽣动性、形象的明显性、主题的深刻性”。

细节描写是指对作品中的⼈物(外貌、神态、语⾔、动作、⼼理)、环境(包括场⾯)或事件的某⼀局部、某⼀特征、某⼀细微事实所作的具体、深⼊的描写。

其作⽤可以使作品的主题更深刻,使作品充满诗情画意和浓厚的⽣活⽓息,折射⼈物情感世界,使⼈物性格鲜明突出,它还能起到连接故事情节的作⽤。

【⾼考连线】【⽰例1】(2009年安徽卷第13题)董师傅每晚到湖边闲坐的细节描写,有什么作⽤?【相关语段】董师傅精通⽊匠活⼉,也对校园⾥的⼭⽔草⽊很是熟悉。

若是有⼈了解他的知识,可能聘他为业余园林鉴赏家,其实他⾃⼰也不了解。

⼀年年花开花落,⼈去⼈来;教师住宅⾥⽼的⼀个个⾛了,学⽣宿舍⾥⼩的⼀拨拨来了。

董师傅见得多了,也没有什么特别感慨的。

家⾥妻⼉都很平安,挣的钱⾜够⽤了,⽇⼦过得很平静。

校园⾥有⼀个不⼤的湖,绿柳垂岸,柳丝牵引着湖⽔,湖⽔清澈,游鱼可见。

董师傅每晚收拾好⽊⼯⼯具,便来湖边⼤⽯上闲坐,点上⼀⽀烟,⼼静如⽔,⼗分⾃在。

【答案解析】抓住“⼼静如⽔,⼗分⾃在”关键词,同时要考虑与情节的发展联系,正是由于到湖边闲坐,才会巧遇⼩翠。

答案:①反映董师傅淡定平和的情感世界;②为情节发展作了铺垫(或“为下⽂情节发展埋下伏笔”)。

【⽰例2】(2009年四川卷第16题)这篇⼩说的细节描写有何作⽤?请结合⽂中画线部分作简要分析。

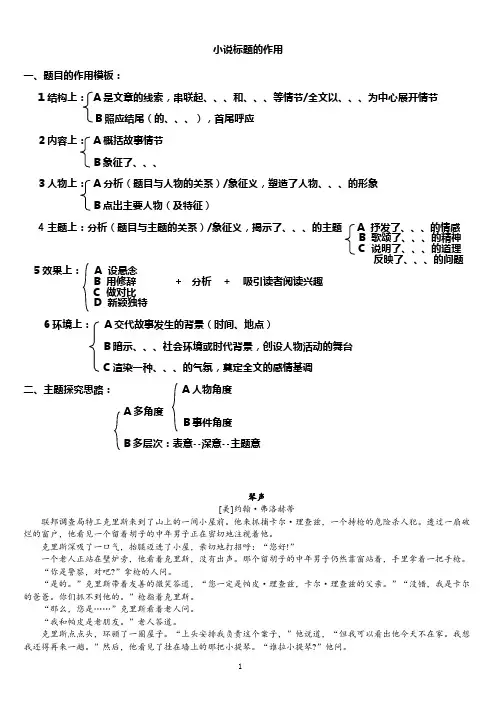

小说标题的作用一、题目的作用模板:1结构上: A是文章的线索,串联起、、、和、、、等情节/全文以、、、为中心展开情节B照应结尾(的、、、),首尾呼应2内容上: A概括故事情节B象征了、、、3人物上: A分析(题目与人物的关系)/象征义,塑造了人物、、、的形象B点出主要人物(及特征)4主题上:分析(题目与主题的关系)/象征义,揭示了、、、的主题 A 抒发了、、、的情感B 歌颂了、、、的精神C 说明了、、、的道理反映了、、、的问题5效果上: A 设悬念B 用修辞 + 分析 + 吸引读者阅读兴趣C 做对比D 新颖独特6环境上: A交代故事发生的背景(时间、地点)B暗示、、、社会环境或时代背景,创设人物活动的舞台C渲染一种、、、的气氛,奠定全文的感情基调二、主题探究思路: A人物角度A多角度B事件角度B多层次:表意--深意--主题意琴声[美]约翰·弗洛赫蒂联邦调查局特工克里斯来到了山上的一间小屋前。

他来抓捕卡尔·理查兹,一个持枪的危险杀人犯。

透过一扇破烂的窗户,他看见一个留着胡子的中年男子正在密切地注视着他。

克里斯深吸了一口气,抬腿迈进了小屋,亲切地打招呼:“您好!”一个老人正站在壁炉旁,他看着克里斯,没有出声。

那个留胡子的中年男子仍然靠窗站着,手里拿着一把手枪。

“你是警察,对吧?”拿枪的人问。

“是的。

”克里斯带着友善的微笑答道,“您一定是帕皮·理查兹,卡尔·理查兹的父亲。

”“没错,我是卡尔的爸爸。

你们抓不到他的。

”枪指着克里斯。

“那么,您是……”克里斯看着老人问。

“我和帕皮是老朋友。

”老人答道。

克里斯点点头,环顾了一圈屋子。

“上头安排我负责这个案子,”他说道,“但我可以看出他今天不在家。

我想我还得再来一趟。

”然后,他看见了挂在墙上的那把小提琴。

“谁拉小提琴?”他问。

屋内沉默了一会儿,然后那个老人答道:“帕皮。

他是这一带最好的小提琴手。

你应该听听他拉的《草丛中的火鸡》。

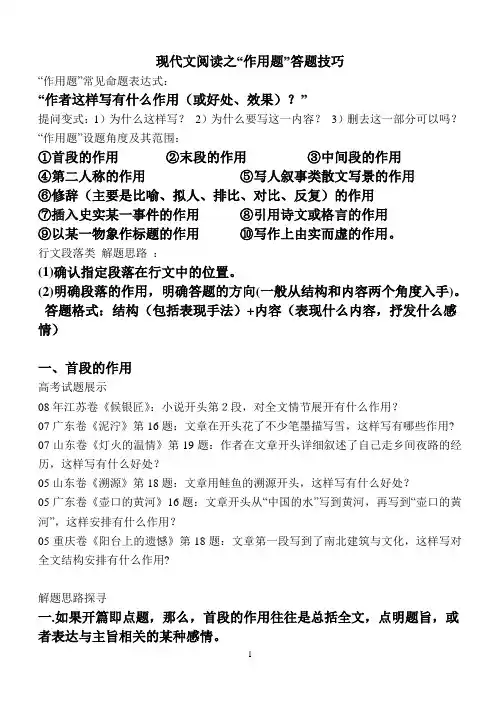

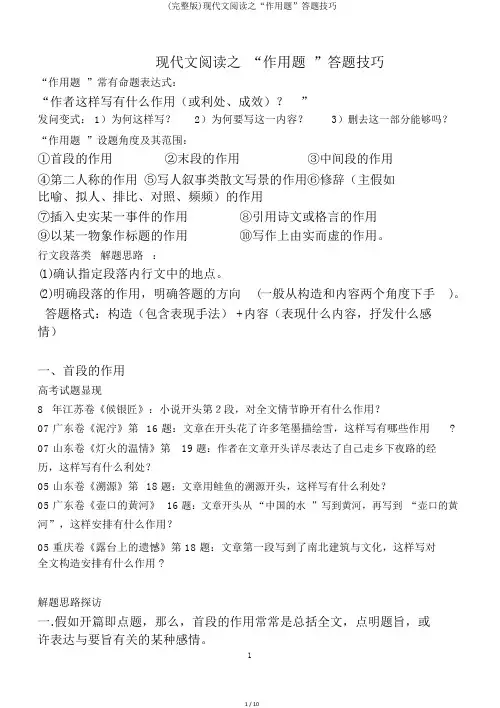

现代文阅读之“作用题”答题技巧“作用题”常见命题表达式:“作者这样写有什么作用(或好处、效果)?”提问变式:1)为什么这样写?2)为什么要写这一内容?3)删去这一部分可以吗?“作用题”设题角度及其范围:①首段的作用②末段的作用③中间段的作用④第二人称的作用⑤写人叙事类散文写景的作用⑥修辞(主要是比喻、拟人、排比、对比、反复)的作用⑦插入史实某一事件的作用⑧引用诗文或格言的作用⑨以某一物象作标题的作用⑩写作上由实而虚的作用。

行文段落类解题思路:(1)确认指定段落在行文中的位置。

(2)明确段落的作用,明确答题的方向(一般从结构和内容两个角度入手)。

答题格式:结构(包括表现手法)+内容(表现什么内容,抒发什么感情)一、首段的作用高考试题展示08年江苏卷《候银匠》:小说开头第2段,对全文情节展开有什么作用?07广东卷《泥泞》第16题:文章在开头花了不少笔墨描写雪,这样写有哪些作用? 07山东卷《灯火的温情》第19题:作者在文章开头详细叙述了自己走乡间夜路的经历,这样写有什么好处?05山东卷《溯源》第18题:文章用鲑鱼的溯源开头,这样写有什么好处?05广东卷《壶口的黄河》16题:文章开头从“中国的水”写到黄河,再写到“壶口的黄河”,这样安排有什么作用?05重庆卷《阳台上的遗憾》第18题:文章第一段写到了南北建筑与文化,这样写对全文结构安排有什么作用?解题思路探寻一.如果开篇即点题,那么,首段的作用往往是总括全文,点明题旨,或者表达与主旨相关的某种感情。

例:05广东卷《壶口的黄河》第16题:文章开头从“中国的水”写到黄河,再写到“壶口的黄河”,这样安排有什么作用?在中国看水,看中国的水,最好到黄河。

九寨沟的水显得太清秀,俏得有些西方的味道;太湖的水又有点小,文人味太重,不像是水,倒像是供人把玩的装饰物。

也许,中国的水应是黄色的,和我们中国人的皮肤一样;而黄河也只有到了这儿,才成了真正的黄河!答案:通过对比、层递等手法的运用,突出壶口的黄河最有“中国味”,凸现主题,总领全文。

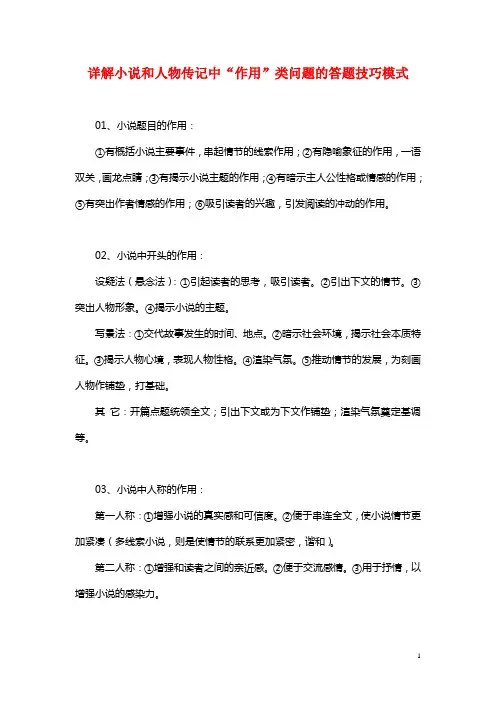

详解小说和人物传记中“作用”类问题的答题技巧模式01、小说题目的作用:①有概括小说主要事件,串起情节的线索作用;②有隐喻象征的作用,一语双关,画龙点睛;③有揭示小说主题的作用;④有暗示主人公性格或情感的作用;⑤有突出作者情感的作用;⑥吸引读者的兴趣,引发阅读的冲动的作用。

02、小说中开头的作用:设疑法(悬念法):①引起读者的思考,吸引读者。

②引出下文的情节。

③突出人物形象。

④揭示小说的主题。

写景法:①交代故事发生的时间、地点。

②暗示社会环境,揭示社会本质特征。

③揭示人物心境,表现人物性格。

④渲染气氛。

⑤推动情节的发展,为刻画人物作铺垫,打基础。

其它:开篇点题统领全文;引出下文或为下文作铺垫;渲染气氛奠定基调等。

03、小说中人称的作用:第一人称:①增强小说的真实感和可信度。

②便于串连全文,使小说情节更加紧凑(多线索小说,则是使情节的联系更加紧密,谐和)。

第二人称:①增强和读者之间的亲近感。

②便于交流感情。

③用于抒情,以增强小说的感染力。

04、小说中人物描写的作用:外貌描写:①展示人物形象的风采(精神面貌)。

②体现人物形象的某种性格特征。

③体现人物形象兴趣和追求,从而表现人物形象的思想品质。

④体现任务人物形象的身份和社会地位。

行为描写:①表现人物形象的性格特征。

②展现人物形象的内心世界。

③展现人物形象的思想品质。

语言描写:①刻画人物形象的性格特征。

②反映人物形象的心理活动(或变化)。

③突出人物形象的个性。

④展现人物形象的思想品质。

心理描写:①直接表现人物形象的思想意识和内在情感(矛盾,焦虑,担忧,兴奋,喜悦,悲伤等)。

②表现人物形象人物形象的性格特征。

③展现人物形象的精神品质。

④推动故事情节的发展。

细节描写:①体现人物形象的某种性格特征。

②展现人物形象的内心世界及其变化。

③展现人物形象的思想品质。

④推动故事情节的发展。

⑤使读者对人物形象产生深刻理解。

(分析人物形象切入点:☆身份、地位、经历、教养、气质。

现代文阅读之“作用题”答题技巧“作用题”常有命题表达式:“作者这样写有什么作用(或利处、成效)?”发问变式: 1)为何这样写?2)为何要写这一内容?3)删去这一部分能够吗?“作用题”设题角度及其范围:①首段的作用②末段的作用③中间段的作用④第二人称的作用⑤写人叙事类散文写景的作用⑥修辞(主假如比喻、拟人、排比、对照、频频)的作用⑦插入史实某一事件的作用⑧引用诗文或格言的作用⑨以某一物象作标题的作用⑩写作上由实而虚的作用。

行文段落类解题思路:(1)确认指定段落内行文中的地点。

(2)明确段落的作用,明确答题的方向(一般从构造和内容两个角度下手)。

答题格式:构造(包含表现手法) +内容(表现什么内容,抒发什么感情)一、首段的作用高考试题显现8年江苏卷《候银匠》:小说开头第2段,对全文情节睁开有什么作用?07 广东卷《泥泞》第16 题:文章在开头花了许多笔墨描绘雪,这样写有哪些作用?07 山东卷《灯火的温情》第19 题:作者在文章开头详尽表达了自己走乡下夜路的经历,这样写有什么利处?05 山东卷《溯源》第18 题:文章用鲑鱼的溯源开头,这样写有什么利处?05 广东卷《壶口的黄河》16 题:文章开头从“中国的水”写到黄河,再写到“壶口的黄河”,这样安排有什么作用?05 重庆卷《露台上的遗憾》第 18 题:文章第一段写到了南北建筑与文化,这样写对全文构造安排有什么作用 ?解题思路探访一.假如开篇即点题,那么,首段的作用常常是总括全文,点明题旨,或许表达与要旨有关的某种感情。

例:05 广东卷《壶口的黄河》第 16 题:文章开头从“中国的水”写到黄河,再写到“壶口的黄河”,这样安排有什么作用?在中国看水,看中国的水,最好到黄河。

九寨沟的水显得太俊秀,俏得有些西方的滋味;太湖的水又有点小,文人味太重,不像是水,倒像是供人把玩的装修物。

或许,中国的水应是黄色的,和我们中国人的皮肤同样;而黄河也只有到了这儿,才成了真切的黄河 !答案:经过对照、层递等手法的运用,突出壶口的黄河最有“中国味”,凸现主题,总领全文。

小说类阅读理解答题技巧一、情节类题型解题策略题型一、概括小说情节类(一)答题思路1、寻找小说线索(1)小说中的线索有事物线索,如小说《项链》中的线索就是项链。

(2)有对比冲突线索。

(3)还有人物心理、情感变化线索。

2、理清小说结构。

可以按照情节的开端、发展、高潮和结局来划分文章结构,如《林教头风雪山神庙》。

3、抓住情节。

一般一个场面可以概括为一个情节。

小说中的场面就是人物活动的场所。

课文《林黛玉进贾府》就可以按场面概括全文情节:见贾母,见王熙风,见贾宝玉。

理清这些场面,全文的情节也就清楚了。

(二)答题模板按“何时何地何人做何事”(文中没有涉及的除外,但“何人做何事”不能省)的格式加以概括。

(根据题干要求灵活作答)(三)答题注意要点1、由于事件的复杂性,我们在概括时,要注意前后情节的相互交错,特别是每个情节之间不能存在交叉或包含关系。

2、在表述时注意涉及的对象做到前后一脉贯通,否则会导致情节之间不连贯。

题型二、分析情节作用类(一)答题思路1、对上下文情节的作用。

(1)就全文看,有一波三折式。

作用是引人入胜,扣人心弦,增强故事的戏剧性、可读性。

(2)就开头结尾来看,有首尾呼应式。

作用是使结构紧密、完整。

(3)就开头来看,有倒叙式,起到制造悬念的作用;还有引起下文式,往往起到铺垫作用。

(4)就结尾来看,有戛然而止式,留下空白。

(5)就中间行文来看,有伏笔铺垫式,推动故事情节的发展。

(6)就小说情节安排的技巧来看。

①有注重节奏的作用,情节的进展应张驰有致、起伏有序、缓急有度。

②有转折引发推动作用,“柳暗花明”的情节效果正是形成于既在情理之中又在意之外的转折,如《荷花淀》中妇女突然遇到敌人大船的情节。

③悬念无疑是为情节高潮铺垫道路、蓄积能量的有效手段,最终结局的出现、事实真相的揭示往往给人以强烈的心灵震撼,并引起读者持久的回味、深入的反思,如《项连》结尾中主人公得知从朋友处借的项链是假的。

④巧合也是常见的情节组合方式,它应当是在必然性的基础上出现的偶合,并由此产生一定的情节效果。

小说阅读“作用题”答题指导刘辉整理 2017、1、9 高考小说作用题回顾1、“影子”对小说的艺术表现有什么作用?请简要分析。

《喂自己影子吃饭的人》(全国课标卷1)2、小说中三次写到鹰,分别表现了什么意图?请简要说明。

(《峡谷》)(全国课标卷2)3、请简要分析小说最后一段景物描写的作用。

(《活着》山东卷)4、“鳞是鱼的瓦,甲是兵的瓦,娘是我们家的瓦”这句话在文中有何作用?请简要分析。

(《瓦》福建卷)5、“看报纸的旅客”在文中起什么作用?(《未婚妻》湖南卷)四级循环答题思路:人物情节环境主题小说作用题基本分类:情节作用题人物作用题环境作用题标题作用题某个物象作用题手法作用题情节作用题答题思路:1)开门见山,开篇点题;2)制造悬念,引起读者阅读的兴趣;(倒叙)3)为后面的情节发展埋下伏笔、作铺垫4)引出另一个情节;5) 使情节一破三折,波澜起伏,曲折引人;6) 线索或推动情节的发展7)补充交代上文内容(补叙)丰富文章内容(插叙)。

8) 照应题目;9)巧设伏笔,照应前文情节,前后呼应10)结尾或深化主题,或卒章显志,或出人意料却又在情理之中,使情节陡生波澜震撼人心引人思考。

或戛然而止留下广阔的想象空间。

真题回放:4、小说的结尾部分,写了从没喝过酒的巴尔塔萨喝的酩酊大醉,这样安排有什么作用?根据小说,请谈谈你的见解。

(2011年安徽卷《巴尔塔萨的一个奇特的下午》)(8分)【答案示例】角度一:使人物形象更加丰满。

醉酒的行为使读者对勤劳、纯朴、善良的巴尔塔萨有了更深的认识,发现他还有爱面子、冲动等性格特点,认识到巴尔塔萨性格的复杂性。

角度二:使情节更为曲折。

做好鸟笼期待出手却拒绝卖出鸟笼,想卖高价却无偿送出鸟笼,这样的情节已曲折生动;“醉酒”让主人公欠下债务,狼狈不堪,使情节再生波澜,引人入胜。

角度三:使主题更加丰富。

为满足一个孩子的快乐送出鸟笼,体现了主人公的善良本性,弘扬了善与爱的主题;从来没喝过酒却喝得酩酊大醉,表现出这个小人物不得不面对现实的种种无奈,反映出人们的良好愿望与现实生活之间常常存在着矛盾。

高考小说作用题教学的方法技巧在高考中,小说作用题是一道常见的选择题类型,许多考生往往对其感到难以掌握。

针对这一情况,以下介绍几种教学方法和技巧,帮助考生更好地应对小说作用题。

方法一:剖析小说情节和人物小说作用题常常要求考生分析小说中的情节和人物,找出其所承载的主题和思想。

因此,透彻理解小说情节和人物是解决作用题的关键。

在教学中,可以采用三步走的方法来帮助考生剖析小说情节和人物。

第一步,通读整篇小说,准确掌握情节发展和人物性格;第二步,逐一分析小说中的关键情节,对每个情节分别进行梳理和解读;第三步,深入思考小说中每个人物的角色和行为,掌握其所代表的价值观和思想内涵。

方法二:运用语境理解法在教学中,可以通过阅读理解题的训练来帮助考生提高语境理解的能力。

比如,在读完一篇阅读理解文章后,可以让学生单独完成其中的一道小题,并在解题过程中理解文章上下文的关系,例如句子之间连接的关系、段落之间转换的关系等,从而培养学生在语境中理解和分析的能力。

方法三:拓展阅读素材小说作用题常常涉及不同文体和风格的小说,例如鲁迅的小说、陈忠实的小说等,因此,拓展阅读素材是提高考生小说作用题解题能力的重要手段。

在教学中,可以通过引导学生阅读各种类型的小说来拓宽视野和强化理解能力。

比如,可以选取不同文体和风格的小说进行诵读和分析,比如口语化的小说、文学化的小说、哲学化的小说等,让学生对不同类型的小说有更多的了解和体会,培养其在作用题上运用多种分析、解读方法的能力。

方法四:实践检验区别于其他题型的直接应试,小说作用题要求考生具备一定的思考和综合能力,因此,实践检验是检验学生能力的重要方式。

在教学中,可以通过让学生互相评阅和分析思路、策略等方式来做到实践检验。

比如,让学生交换答卷,互相检阅,并讨论作用题的解题思路,互相交流不同的分析方法和策略,从而总结出更好的解题方法和技巧,提高考生的应试能力。

总之,针对小说作用题,教师可以通过剖析小说情节和人物、运用语境理解法、拓展阅读素材和实践检验等方法和技巧帮助学生提高应对能力和解题效率,达到更好的应试效果。

小说阅读“作用题”答题指导辉整理2017、1、9 高考小说作用题回顾1、“影子”对小说的艺术表现有什么作用?请简要分析。

《喂自己影子吃饭的人》(全国课标卷1)2、小说中三次写到鹰,分别表现了什么意图?请简要说明。

(《峡谷》)(全国课标卷2)3、请简要分析小说最后一段景物描写的作用。

(《活着》卷)4、“鳞是鱼的瓦,甲是兵的瓦,娘是我们家的瓦”这句话在文中有何作用?请简要分析。

(《瓦》卷)5、“看报纸的旅客”在文中起什么作用?(《未婚妻》卷)四级循环答题思路:人物情节环境主题小说作用题基本分类:情节作用题人物作用题环境作用题标题作用题某个物象作用题手法作用题情节作用题答题思路:1)开门见山,开篇点题;2)制造悬念,引起读者阅读的兴趣;(倒叙)3)为后面的情节发展埋下伏笔、作铺垫4)引出另一个情节;5) 使情节一破三折,波澜起伏,曲折引人;6) 线索或推动情节的发展7)补充交代上文容(补叙)丰富文章容(插叙)。

8) 照应题目;9)巧设伏笔,照应前文情节,前后呼应10)结尾或深化主题,或卒章显志,或出人意料却又在情理之中,使情节陡生波澜震撼人心引人思考。

或戛然而止留下广阔的想象空间。

真题回放:4、小说的结尾部分,写了从没喝过酒的巴尔塔萨喝的酩酊大醉,这样安排有什么作用?根据小说,请谈谈你的见解。

(2011年卷《巴尔塔萨的一个奇特的下午》)(8分)【答案示例】角度一:使人物形象更加丰满。

醉酒的行为使读者对勤劳、纯朴、善良的巴尔塔萨有了更深的认识,发现他还有爱面子、冲动等性格特点,认识到巴尔塔萨性格的复杂性。

角度二:使情节更为曲折。

做好鸟笼期待出手却拒绝卖出鸟笼,想卖高价却无偿送出鸟笼,这样的情节已曲折生动;“醉酒”让主人公欠下债务,狼狈不堪,使情节再生波澜,引人入胜。

角度三:使主题更加丰富。

为满足一个孩子的快乐送出鸟笼,体现了主人公的善良本性,弘扬了善与爱的主题;从来没喝过酒却喝得酩酊大醉,表现出这个小人物不得不面对现实的种种无奈,反映出人们的良好愿望与现实生活之间常常存在着矛盾。

角度四:使环境更具典型性。

小说中共有三个场景:巴尔塔萨家赏鸟笼,蒙铁尔家送鸟笼和台球房醉酒。

台球房是唯一的公共场所,醉酒情节把场景从家庭空间移到社会空间,集中展示了社会下层百姓真实的生活状态和心理状态。

14、小说在文末写到了“看电视”,有哪些作用?(6分)(《剃头》)【参考答案】①破旧电视机暗示了打工者贫穷的现状,使自己给自己剃头的行为显得更合情合理。

(情节)②从电视看不清任何影像到黑白影像再到向忠祥挥挥手,推动了情节发展。

③通过看电视这一情节,表现了人物不满、无奈和渴盼与亲人团聚的心情,使人物形象更丰满,个性更鲜明。

(人物)④小说把除夕本应有的团聚和热闹与现实中农民工经济窘迫,身在异乡的冷清场面形成了鲜明的对比。

表达了对底层农民工的同情。

(主旨)(答出两点即可,每点3分)环境作用题答题思路:⑴自然环境——①自身的、独立的审美价值;表现地域风光,提示时间、季节和环境特点;②渲染气氛,为后边刻画人物作铺垫;③烘托人物性格,或暗示(烘托)某种心理、情绪;④展开、推动情节发展;⑤象征意义;和暗示社会环境,深化主旨,寄托人物或作者情感。

⑵社会环境——①交代故事的时代背景;②渲染故事的环境气氛;③烘托人物的突出特点;④暗示人物的前途命运;⑤推动情节的发展变化;⑥深化小说的主题思想。

真题回放:8.小说开头屋设的描写,对于人物形象的塑造有哪些作用?(3分)【答】①显示出人物艰难生活状况;②屋设,表明女主人公勤劳质朴;③衬托人物形象,生活的艰难,却没有改变他们善良的心灵,美好的行为。

14、小说《“这是你的战争”》中多次出现对雪的描写,请分析其在全文中的作用。

【参考答案】(1)点出季节,渲染紧的气氛,暗示战事紧急,形势严峻。

(环境本身)(2)烘托人物心情。

①孟弗之见到雪白的腊梅林,暗喻他路遇姓学生后的沉重心情。

②萧子蔚、澹台玮面对雪已消了大半的腊梅林,暗示他们消解了心的淡淡纠结。

用雪来烘托爱国知识分子的高洁品质。

(指向人物)(3)、雪是贯穿全文的线索,下雪到雪大到雪融,暗示时间的推移。

推动情节发展。

文中递手帕的细节也是因为下雪。

(指向情节)(4)、下雪到雪大到雪融,暗示救国有望。

(指向主题)12.文中多次写到“六月的照着静静的沂河,河面上有水鸟在盘旋”等景物,作用是什么?(4分)①描写沂河优美的自然风光,渲染静谧、优美的环境氛围,为人物活动提供背景(指向环境)(1分)②烘托多年青时的英姿勃发、壮志满怀。

(指向人物)(1分)③前后照应,触发主人公思想转变,推动情节发展。

(指向情节)(意思对即可)人物作用题小说中的人物有主要人物和次要人物。

不管主要、次要人物都和情节,主旨有关。

特别注意次要人物的作用。

次要人物形象的作用一般是指向主要人物、情节或主题:指向主要人物,次要人物为主要人物服务,有的对主要人物起衬托的作用,有的形成对比作用,有的还能串联起各类人物之间的关系。

指向情节,次要人物往往是小说的线索,或推动情节的发展。

指向主题,次要人物有时能揭示或凸显主旨,使小说主题更突出。

该类题目是套路化的题目,解答的关键是:在掌握答题套路的同时,能够结合小说的具体容作具体分析。

次要人物作用总结:丰富情节容;对主要人物起衬托作用;若是线索人物,就是贯穿全文的线索;若是第一人称,就有见证作用。

答题思路:(1)自身的性格特征;(2)对其他人物的烘托作用;(3)情节、结构方面的作用;(4)对文章主旨的作用。

对形象、情节、主旨方面的作用具体容解释如下:(1)形象:①以个性(个体)显示共性(类型);②与同类形象映衬;③次要形象对主要形象对比、正衬、反衬、见证。

(2)情节:①贯穿或连缀故事情节;②以形象的性格、心理、行动,为下文的情节作铺垫;③以形象的性格、心理、行动推动情节的发展或转变。

(3)主旨:①借助主要形象的主导性格特征,揭示主旨;②借助形象的际遇、命运揭示社会本质;③借助形象,体现作者对自然、生活、生命的思考或情感取向;④借助形象反衬主要形象,间接突出主旨。

真题回放:14、分析《提琴》中“我”的作用?作用:①“我”是贯穿全文的线索;②使文中的人和事更具真实感;③通过“我”侧面烘托“父亲”的形象。

(3分)15、简要分析子奇这个人物形象。

①作为观察者,通过他展示了师傅的精湛技艺;②作为传承者,通过他突出了师傅对玉雕事业的执着追求;③借助他使情节得以展开。

17、请赏析《乌米》中“我”的形象与作用。

(6分)【参考答案】①使文中的人和事更具真实感;(人称)②通过“我”对乌米的情感态度突出乌米的形象;(人物)③“我”是贯串全文的线索;(情节)④借“我”的感触揭示全文主旨。

(主旨)题目的作用题答题思路:1、是文章的情节线索、情感线索。

2、交代故事发生的环境(时间地点),奠定文章的感情基调。

3、交代文章的写作对象、主要容,揭示、暗示文章主旨4、设置悬念,吸引读者;富有哲理,引人思考5、运用修辞,具有比喻义、双关义、象征义小说标题的用意作用、效果、好处(从容、结构、情感等方面考虑):1、交代主要人物形象及其特征。

《装在套子里的人》2、概括小说主要事件。

《清兵卫与葫芦》3、贯穿全文,起线索作用。

《项链》《药》4、展开情节,前后呼应。

《祝福》5、设置悬念,激发读者兴趣,吸引读者的眼球,使读者产生阅读的冲动。

让读者看了题目会产生遐想,饶有兴趣地看下去。

引发读者思考。

《钢铁是怎样炼成的》6、点明时间地点,创设故事背景,渲染环境氛围,奠定文章的感情基调。

(或:交代了人物活动的社会环境)《牲畜林》《荷花淀》《在烈日和暴雨下》7、作为情感的载体,寄托作者情感。

《狂人日记》8、运用手法、生动形象,意蕴丰富。

(象征、比喻、双关等)《变色龙》9、揭示小说主旨,深化主题。

《祝福》真题回放:3、以“祝福”为题有什么好处?参考答案:①是小说的线索,贯串起祥林嫂一生的遭遇。

②交代了小说的情节(小说起于祝福,终于祝福,中间几次写到祝福)。

③交代了人物活动的社会环境。

④暗示了主题。

封建礼教封建思想是杀害祥林嫂的凶手,而祝福是封建礼教封建思想的集中体现,以“祝福”为题,表现了小说反封建的主题。

4.标题“沙之书”在文中的作用有哪些?参考答案:①交代了写作对象。

②作为文章的线索贯串全文。

③采用比喻的手法形象生动地设置了悬念,激发了读者的阅读兴趣。

④象征了无限之物——无始无终的时间、无穷无尽的空间、永无止境的欲望、浩瀚无垠的知识等(“那本书象沙一样,无始无终”“页码是无穷尽的,没有首页,也没有末页”)⑤暗示了文章主题——人类在无限之物前的渺小感恐惧感。

(可怕的怪物、烦恼的根源)4、“小说标题‘荷花淀’有什么作用?请作具体分析。

”参考答案:①交代了故事发生的地点,②让人物在芦苇洁白、荷花飘香的环境中活动,描绘出一幅诗情画意的风俗图,③更能突出中华儿女为了保卫美好的祖国河山浴血奋斗的主题。

3、“小说标题‘药’有什么作用?请作具体分析。

”参考答案:①三层含义:1.人血馒头不是药,这迷信的结果,只会使人早日丧生。

2.夏瑜式的奋斗和牺牲也不是药,救不了社会的病苦,唤不起愚昧群众的觉悟。

3.真正疗救中国——华夏,只有舍此另找新药,才能根治脱离群众这一症结的新药。

②“药”指的是人血馒头,是线索。

这一事物使小说的明暗两条线索紧密地联结在一起,揭示了华、夏两家故事的底蕴。

③“药”有概括情节的作用,买药、吃药、谈药……等情节,都围绕“药”展开。

④“药”具有揭示主题的作用:蘸有革命者鲜血的馒头决不是愚昧的群众所想像的医治病苦的良药。

鲁迅说:“我的取材,多采自病态社会不幸的人们中,意思是揭出病苦,引起疗救者注意。

”附:小说标题的含意有:①表面意义与深层意义②指代意义与比喻意义③一语双关,双层含义理解小说标题的含义的方法(一) 联系表层含义(二) 体会深层含义(三) 联系全文容(四) 结合文章主旨真题回放:2、小说以“绣枕”为标题,有什么寓意?请结合全文简要分析。

(6分)参考答案:①刺绣是旧时代女子在闺房里常作的活计,以“绣枕”作为女子的标志;②以“绣枕”为意象,含蓄地写出了女子对爱情、婚姻、的憧憬;③绣垫的不幸遭遇,正是大小姐不幸命运的象征,也是旧时代无数女子不幸命运的象征。

(每点2分,意思对即可)3、小说以“锄”为标题,有什么寓意?请结合全文简要分析。

(6分)参考答案:①一语双关,“锄”是指爷的生产工具、劳作方式,又是爷的精神支柱,意味着传统的农业生产和生活方式,是农业生产方式的象征,是被工业挤压的毫无生存空间的农村的象征。

②锄喻示劳动者和土地的亲密关系,蕴含着爷对土地的热爱,又暗含着他对土地的悲情告别。

某个物象作用题答题思路:突出人物性格;具象征意义,揭示深化主题;若反复出现,起线索作用,使结构更加严谨。