第五讲波动理论介绍

- 格式:ppt

- 大小:2.75 MB

- 文档页数:74

物理波动理论物理波动理论是关于波动现象的一个重要领域,它涉及到光、声、电磁波等各种波动现象的研究。

本文将介绍物理波动理论的基本概念及其应用。

一、波动理论基础1. 波的定义波是一种能量或物质传递的方式,它通过振动在介质中传播。

波有许多种类,包括机械波、电磁波等。

2. 波动现象的特点波动现象具有波长、频率、波速等特征。

其中,频率是波动的振动次数,波速是波动在介质中传播的速度。

3. 波的传播方式波的传播可以通过介质传递,也可以通过真空中的电磁场传递。

不同类型的波有不同的传播方式。

二、光波动理论1. 光的波动性质光是一种电磁波,在特定条件下表现出波动现象。

光波动理论解释了光的干涉、衍射等现象。

2. 光的干涉与衍射光的干涉是指两束或多束光波相遇产生互相干涉而形成明暗相间的干涉条纹。

光的衍射是指光波通过细缝或障碍物后的扩散现象。

3. 光的偏振光的偏振是指光波中的电矢量只在某一平面上振动的现象。

这种现象可以通过偏振片实现。

三、声波动理论1. 声的波动性质声是一种机械波,是由物体振动引起的气体、固体、液体等介质中的压缩与稀疏传递而产生的波动。

声波动理论解释了声音的传播和共鸣现象。

2. 声音的传播声音通过介质中的分子振动传播,不同介质的声速不同。

声音在固体中传播最快,在气体中传播最慢。

3. 声音的共鸣共鸣是指当一个物体的固有频率与外部声波的频率相同时,物体容易发生共振现象,产生较大的幅度。

四、波动理论的应用1. 波动理论在医学中的应用波动理论在医学成像技术中得到广泛应用,如超声波成像、核磁共振成像等。

2. 波动理论在通信中的应用光纤通信是利用光的波动传播特性实现的高速数据传输技术。

3. 波动理论在工程领域的应用波动理论在声学工程、地震勘探等领域中起到重要作用,如声波检测、地震波传播等。

结语物理波动理论是研究波动现象的重要理论体系,涉及到光、声、电磁波等各种波动现象的研究。

对于理解和应用波动现象具有重要意义,对于推动科学技术的发展也起到了至关重要的作用。

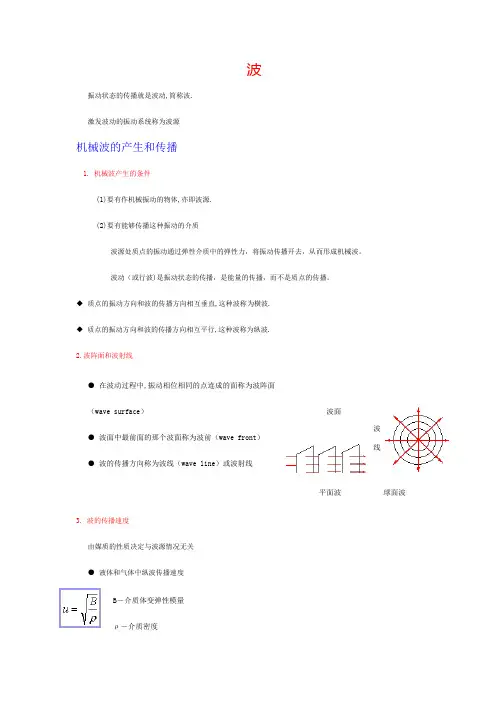

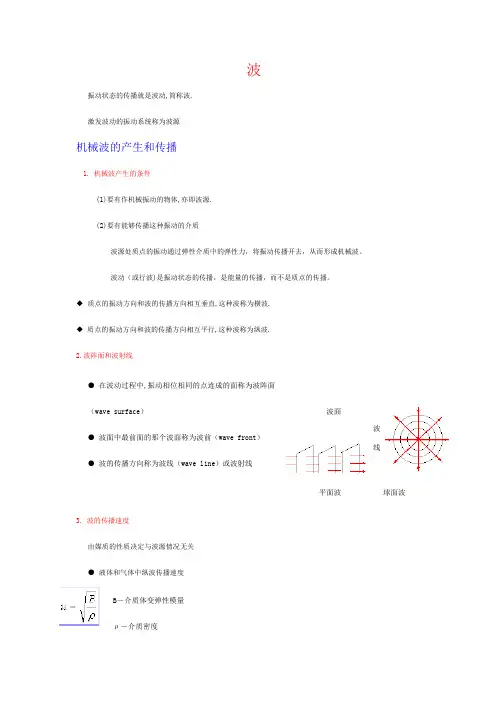

波振动状态的传播就是波动,简称波.激发波动的振动系统称为波源机械波的产生和传播1. 机械波产生的条件(1)要有作机械振动的物体,亦即波源.(2)要有能够传播这种振动的介质波源处质点的振动通过弹性介质中的弹性力,将振动传播开去,从而形成机械波。

波动(或行波)是振动状态的传播,是能量的传播,而不是质点的传播。

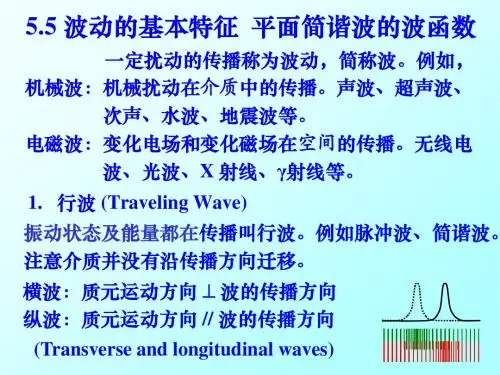

◆ 质点的振动方向和波的传播方向相互垂直,这种波称为横波.◆质点的振动方向和波的传播方向相互平行,这种波称为纵波.2.波阵面和波射线● 在波动过程中,振动相位相同的点连成的面称为波阵面(wave surface)● 波面中最前面的那个波面称为波前(wave front)● 波的传播方向称为波线(wave line)或波射线波面波线平面波球面波3. 波的传播速度由媒质的性质决定与波源情况无关● 液体和气体中纵波传播速度B-介质体变弹性模量ρ-介质密度● 在固体中G-介质切变模量Y-介质杨氏模量4.波长和频率● 一个完整波的长度,称为波长.●波传过一个波长的时间,叫作波的周期●周期的倒数称为频率.2 平面简谐波 波动方程● 前进中的波动,称为行波.● 描述介质中各质点的位移随时间变化的数学函数式称为行波的波动表式(或波动方程)设坐标原点的振动为:O 点运动传到 p 点需用时相位落后所以 p 点的运动方程:1.平面简谐波的波动表式定义 k 为角波数又因此下述表达式等价:为波的相位● 波在某点的相位反映该点媒质的“运动状态”,所以简谐波的传播也是媒质振动相位的传播。

设 t 时刻x处的相位经 dt 传到(x +dx)处,则有于是得到——相速度(相速)简谐波的波速就是相速2.行波动力学方程将平面波的波函数对空间和时间求导,可得——波动方程。

各种平面波所必须满足的线性偏微分方程若 y1,y2 分别是它的解,则(y1+y2)也是它的解,即上述波动方程遵从叠加原理。

3.波动方程推导(以一维纵波为例)取棒中任一小质元原长 dx,质量为 dm=ρSdx 受其它部分的弹性力为 f 和f+df质元的运动学方程为:根据弹性模量的定义:代入运动方程得:结论:任何物理量只要满足上述方程,则它一定按波的形式传播。

浅谈物理学中的波动理论波动理论是物理学中的重要学科之一,它以分析波动现象的本质和特征为主,常被应用于声波、光波、电磁波和海浪等领域。

波动现象在自然界中十分广泛,任何物质都有可能发生波动。

本文将从波的基本概念、波的分类、波的传播特性以及波的应用等方面进行详细讨论,以便更好地了解物理学中的波动理论。

一、波的基本概念波是由连续的物理量在空间中逐点地传播而产生的现象。

波动通常与某种运动或振动相联系,如弹性波和电磁波等。

波动需要介质的存在,介质可以是空气、水、固体等,介质是波传播的载体。

波的特点是具有波动性、传播性和干涉性。

波动的本质是连续物理量的传递,它的传递过程是以能量的形式进行的。

波的传播速度与介质有关,如空气中的声速、铜中的电流速度等。

波还具有相位差的概念,即在空间一点上同一时刻内的同一物理量的变化量不同。

二、波的分类波可以分为机械波和电磁波两大类。

机械波需要介质的存在,包括横波和纵波。

横波垂直于波传播方向振动的波,如水波。

纵波平行于波传播方向振动的波,如声波。

而电磁波不需要介质,以电磁场的形式传播,是由振荡电荷和振荡电流产生的波动,如光波、无线电波等。

波的分类还可以细分为长波、中波、短波等等,其区间的划分依据于波的频率及波长。

三、波的传播特性波的传播特性主要涉及干涉、衍射、共振、反射等。

干涉是指两个或多个波在空间中和谐共处,产生相互作用的现象,会出现消长、反馈、共振等现象。

例如光的干涉在实际中应用非常广泛,如干涉仪、双缝干涉等。

衍射是指波产生阻碍物等障碍物时,波可以往后辐射的现象。

衍射的大小与波长相比与障碍物大小的比值有关。

衍射在光学领域也有很多应用,如杨氏双缝干涉、衍射仪等。

共振是指某个物体受外力作用而发生振动时,如果外力的频率与该物体本身的谐振频率相等,就会产生共振现象。

共振的基本原理应用于许多科学技术领域,如桥的结构设计、发动机的振动控制等。

反射是指波遇到障碍物时,部分能量被反射回去,受到影响发生波动的物质的信号可以通过反射波对信号进行采集和定位。

波动理论与波动现象波动无处不在,在我们的日常生活中,我们可以观察到许多波动现象,如水波的涟漪、光波的折射和声波的传播。

这些波动现象在物理学中有着重要的意义,而波动理论正是研究和解释这些现象的理论基础。

波动理论最早起源于17世纪的荷兰科学家惠更斯和法国物理学家弗朗索瓦·阿拉戈的研究。

他们通过实验证实,波动是由能量的传播引起的。

根据波动理论,能量以波动的形式在介质中传播,介质的分子或粒子并不会移动,只是负责传递能量。

这一理论有助于我们理解光、声、水波等各种波动现象的本质。

在波动理论的发展过程中,有两个重要的成果值得一提。

一个是光的波动性,即光既可以被看作是粒子(光子)也可以被看作是波动形式传播。

这一理论由英国物理学家牛顿提出,并由法国物理学家亚当·夫歇证实。

通过干涉和衍射实验证明了光的波动性,这一发现对光学的发展产生了巨大的影响。

另一个是薛定谔方程的提出,这是关于波动方程的基本方程,适用于微观粒子如电子等的波动性研究。

薛定谔方程表达了粒子的波函数的演化规律,即描述了粒子的波动性质。

薛定谔方程的提出开创了量子力学的基础,深刻改变了人们对微观世界的认识。

除了理论上的突破,波动的实际应用也是非常广泛的。

其中一个应用是声波的成像技术,如超声波检测。

超声波将声波的波动性质应用于医学领域,通过声波的反射和衍射,可以得到人体内部的影像,从而实现对疾病和异常的检测。

这一技术在医学影像学中起到了重要的作用。

另一个应用是地震波的探测技术,即地震勘探。

地震勘探利用地震波在地下传播的特性,通过检测地震波的反射和折射,可以推断出地下的地质结构和资源分布情况。

这种技术在石油勘探和地质灾害预警中有着重要的应用。

此外,波动理论还被广泛应用于光学和电磁学领域。

通过对光波和电磁波的研究,我们可以实现无线通信、光纤通信和光学存储等技术。

这些应用都离不开波动理论的研究和理解。

总的来说,波动理论是理解和解释波动现象的基础。

理解高中物理中的波动理论在高中物理学习中,波动理论是一个重要而又复杂的概念。

波动理论涵盖了海浪、光波、声波以及各种电磁波等多个方面。

本文将从基本概念、波动特性、波动方程以及波动的应用等方面进行讨论,帮助读者更好地理解高中物理中的波动理论。

一、基本概念波动是波动理论的核心概念之一。

波动可以定义为能量以波的形式传播的过程。

它是由波源产生的扰动在介质中传递的现象,可以是机械波或电磁波。

波动具有波长、频率和振幅等特性,不同类型的波动表现出不同的行为。

二、波动特性1. 波长:波长是指在两个相邻波峰或波谷之间的距离。

波长通常用λ表示,单位是米。

不同类型的波动具有不同的波长范围,例如光波的波长范围是从红外线到紫外线。

2. 频率:频率指的是在单位时间内波动通过某个点的次数。

频率通常用ν表示,单位是赫兹(Hz)。

频率和波长之间有着倒数的关系,即ν=1/λ。

3. 振幅:振幅指的是波动在垂直于传播方向的方向上的最大偏离距离。

振幅与能量传递的强弱相关,振幅越大,能量传递越强。

三、波动方程波动方程是用来描述波动传播的数学表达式。

对于机械波,在一维情况下,可以使用一维波动方程来描述。

一维波动方程可以表示为:y(x,t) = Acos(kx - ωt + φ),其中y表示物理量的振幅,A表示振幅,k表示波数,ω表示角频率,x表示位置,t表示时间,φ表示相位常数。

而对于电磁波,可以使用电磁波动方程来描述。

电磁波动方程可以表示为:E(x,t) = E0cos(kx - ωt + φ),其中E表示电场强度,E0表示电场强度的峰值,k表示波数,ω表示角频率,x表示位置,t表示时间,φ表示相位常数。

四、波动的应用波动理论在生活中有着广泛的应用。

以下列举几个常见的应用:1. 通信:无线电、手机、电视等通信设备都是基于电磁波原理工作的。

不同频率的电磁波被用来传输不同类型的信息。

2. 医学成像:医学中的X射线、CT扫描等技术都是基于波动理论的应用。

波动理论详解波动理论是技术分析领域中的一种重要理论,用来分析市场价格走势的波动规律。

本文将从基本原理、应用方法以及实例分析三个方面详细解释波动理论。

一、基本原理波动理论最重要的基本原理是市场价格的波动性。

根据波动理论,市场价格不会一直保持稳定,而是会经历一系列的涨跌过程,形成价格上升和下降的波动。

这些波动会在不同的时间周期内重复出现,并构成了市场的趋势。

波动理论基于以下三个假设:1. 市场价格的波动是由投资者的情绪和行为决定的。

投资者的贪婪和恐惧会影响他们的决策,从而引发价格的波动。

2. 市场价格的波动是有规律可循的。

虽然波动的幅度和频率会发生变化,但是波动的形态和结构具有一定的规律性。

3. 市场价格的波动可以通过技术分析工具和方法进行观察和预测。

通过对历史价格数据的研究,可以发现市场价格的波动规律,并用于预测未来的价格走势。

二、应用方法波动理论的应用方法主要包括趋势线、波浪理论和周期分析。

1. 趋势线趋势线是波动理论中最基本的工具之一。

它通过连接价格的高点和低点,形成一条直线或者曲线,用来显示市场的趋势方向。

趋势线可以分为上升趋势线、下降趋势线和水平趋势线三种类型。

投资者可以通过观察趋势线的转折点来判断价格的反转和持续走势。

2. 波浪理论波浪理论是由艾略特(R.N.Elliott)提出的,用来解释市场价格波动的原理和规律。

波浪理论认为市场价格的波动可分为上升和下降两种类型的波浪,其中上升波浪被称为“牛市”,下降波浪被称为“熊市”。

波浪理论还将每个波动分为五个子波浪和三个修正波浪,形成了一个完整的波动周期。

3. 周期分析周期分析是指通过观察价格波动的时间周期,来预测未来价格的走势。

市场价格的波动性在不同的时间周期内会表现出不同的特点,有些周期可能更具有预测性。

通过对不同周期的价格走势进行分析,投资者可以选择适合自己交易策略的周期,并作出相应的操作决策。

三、实例分析为了更好地理解波动理论的应用,我们以股票市场为例,对一支股票的价格走势进行实例分析。

波动理论波的干涉知识点总结波动理论是物理学中的重要概念之一,而波的干涉是波动理论中的一个重要内容。

本文将对波动理论和波的干涉的知识点进行总结。

1. 波动理论概述波动理论研究的是波的传播和相互作用规律。

波动可以分为机械波和电磁波两种。

机械波是指需要介质传播的波,如水波、音波等;而电磁波则是指在真空中传播的波,如光波、无线电波等。

2. 波的干涉基本概念波的干涉是指两个或多个波在空间中叠加形成新的波的现象。

干涉现象既可以是波的增强,也可以是波的衰减。

波的干涉是波动理论中的重要实验现象之一,它可以解释许多自然界中的现象,如光的干涉对光的颜色和光的强度的影响等。

3. 干涉的条件波的干涉需要满足以下两个条件:(1) 干涉波源的波长必须相同。

(2) 干涉波源的波前必须是相干的。

4. 干涉的类型波的干涉可以分为构成干涉和破坏干涉两种类型。

(1) 构成干涉:两个或多个波叠加在一起,强度增强,形成明暗相间的干涉条纹。

这种干涉常见于光的干涉现象,如杨氏双缝干涉、杨氏单缝干涉等。

(2) 破坏干涉:两个或多个波叠加在一起,强度减弱,形成消失的干涉条纹。

这种干涉现象常见于声音的干涉现象,如声音的多普勒效应等。

5. 干涉的干涉条纹干涉的干涉条纹是指波的干涉形成的明暗相间的条纹。

干涉条纹的形状、间距等特性与干涉波源的性质有关。

当干涉波源为平行波时,干涉条纹为等间距直线条纹;当干涉波源为球面波时,干涉条纹为同心圆条纹。

6. 干涉的应用波的干涉在科学和工程技术中有广泛的应用。

(1) 光的干涉在光学领域有重要的应用,如干涉测量、干涉仪器等。

(2) 声波的干涉在声学领域有重要的应用,如音响系统、声纳系统等。

(3) 电磁波的干涉在通信领域有重要的应用,如天线设计、无线电波传输等。

总结:波动理论是物理学中的重要内容,而波的干涉则是波动理论中的重要现象之一。

波的干涉需要满足条件,并可分为构成干涉和破坏干涉两种类型。

干涉现象形成的干涉条纹具有特定的形状和特性。

初中物理知识点的波动理论波动理论是初中物理中一个重要的知识点,它涉及到光、声、水波等各种波动现象的产生和传播规律。

通过学习波动理论,我们可以更好地理解和解释周围环境中所发生的各种波动现象。

本文将就波动理论的相关内容进行详细介绍。

首先,我们来了解一下波动的基本概念。

波动是一种能量的传递方式,是由能量的传递而导致介质中的质点做振动的现象。

波动的传播需要介质的存在,例如光可以在真空中传播的原因是因为光是电磁波,不需要介质的支持。

在波动理论中,波有很多重要的性质。

首先是波的传播速度。

波的传播速度是指波动在单位时间内在介质中传播的距离。

光在真空中的传播速度是恒定的,等于光速,约为300,000km/s。

其次是波的频率和波长。

波的频率是指波型在单位时间内经过某一点的次数,单位是赫兹(Hz)。

波的波长是指波的一个完整周期所对应的长度。

频率和波长之间有一个简单的关系,即波速等于频率乘以波长。

最后是波动的干涉和衍射现象。

波动的干涉是指两个或者更多波动相遇产生的干涉图样,而波动的衍射是指波通过障碍物或者绕过障碍物后会发生的扩散现象。

根据波动的性质和传播方式,我们可以将波分为机械波和电磁波两大类。

机械波需要介质的支持传播,例如水波和声波,而电磁波可以在真空中传播,例如光波和电磁信号。

机械波的特点是需要介质的振动传递,而电磁波是由电场和磁场的相互作用产生的能量传递。

在光学中,波动理论有着广泛的应用。

光的波动理论可以解释很多光学现象,例如光的折射和反射、光的干涉和衍射等。

根据光的波动性,我们可以解释为什么光在通过不同介质之间时会发生折射现象,即光线会改变方向。

光的干涉和衍射也是利用波动理论解释的现象,它们可以用来解释朗伯现象、光栅实验等。

波动理论还可以解释光的颜色和光的频谱,通过分析光的频谱可以得到物体的组成和结构信息。

在声学中,波动理论同样有着重要的应用。

声波的传播也是通过介质的振动传递能量。

波动理论可以解释声音在不同介质中的传播速度差异,例如声音在固体中传播速度大于在气体中传播速度的原因。