全国通用高考地理二轮复习第四部分考前静悟材料材料3地质循环与地质作用学案

- 格式:pdf

- 大小:616.40 KB

- 文档页数:6

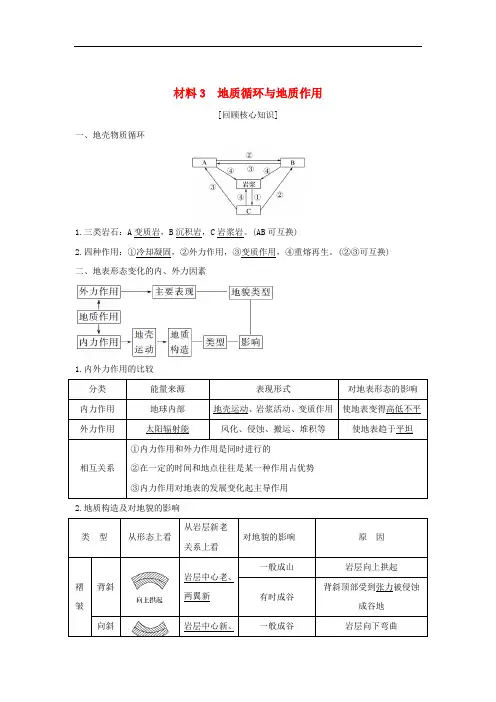

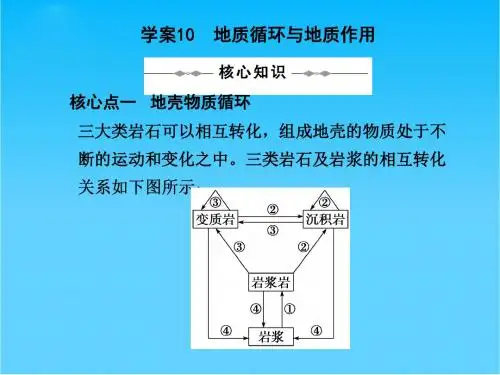

材料3 地质循环与地质作用[回顾核心知识]一、地壳物质循环1.三类岩石:A变质岩,B沉积岩,C岩浆岩。

(AB可互换)2.四种作用:①冷却凝固,②外力作用,③变质作用,④重熔再生。

(②③可互换)二、地表形态变化的内、外力因素1.内外力作用的比较2.地质构造及对地貌的影响3.外力作用与地貌(1)流水作用:流水侵蚀常形成瀑布、峡谷等地貌;流水堆积常形成山麓冲积扇、河漫滩平原和河口三角洲等地貌。

(2)风力作用:风力侵蚀常形成风蚀蘑菇、风蚀洼地等地貌;风力堆积常形成沙丘、沙垄等地貌。

[再悟高考真题]1.(2016·课标Ⅰ,7~9)贝壳堤由死亡的贝类生物在海岸带堆积而成,在沿海地区经常分布着多条贝壳堤,标志着海岸线位置的变化,下图示意渤海湾沿岸某地区贝壳堤的分布。

据此完成(1)~(3)题。

(1)在任一条贝壳堤的形成过程中,海岸线( ) A.向陆地方向推进 B.向海洋方向推进 C.位置稳定D.反复进退(2)沿岸流动的海水搬运河流入海口处的泥沙,并在贝壳堤外堆积。

由此( ) A.形成新的贝壳堤B.加大贝壳堤距海岸线的距离C.形成河口三角洲D.迫使河流改道(3)河流冲积物是该地海岸线变动的物质来源。

多条贝壳堤的形成说明河流入海口( ) A.位置稳定,泥沙沉积量小B.位置稳定,泥沙沉积量大C.位置多次变动,泥沙沉积量小D.位置多次变动,泥沙沉积量大解析第(1)题,贝壳堤是大量死亡的贝类生物在海岸带堆积而成,所以,某一条贝壳堤的形成过程中,海岸线位置相对稳定,这样大量的死亡的贝类生物才能在海水的作用下在同一位置集中堆积而形成贝壳堤,故选C项。

第(2)题,当一条贝壳堤形成后,海水搬运大量的泥沙在此堆积,意味着海岸线将向海洋推进,所以加大了贝壳堤距海岸线的距离,故选B 项。

第(3)题,由图可知,渤海湾沿岸该地区形成了多条贝壳堤,而且在多条贝壳堤形成的过程中,有大量的泥沙在海水作用下堆积,海岸线向海洋的方向推进,说明河流向入海口输送了大量的泥沙,所以,入海口有大量泥沙沉积,导致海岸线多次变动,故选D项。

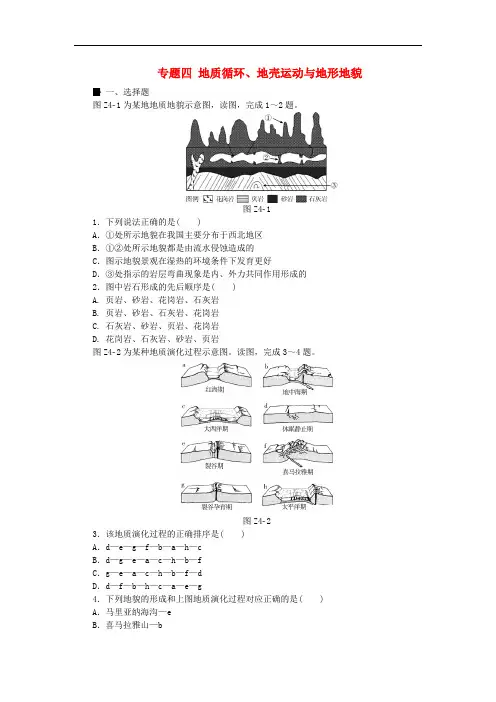

专题四地质循环、地壳运动与地形地貌一、选择题图Z41为某地地质地貌示意图,读图,完成1~2题。

图Z411.下列说法正确的是( )A.①处所示地貌在我国主要分布于西北地区B.①②处所示地貌都是由流水侵蚀造成的C.图示地貌景观在湿热的环境条件下发育更好D.③处指示的岩层弯曲现象是内、外力共同作用形成的2.图中岩石形成的先后顺序是( )A. 页岩、砂岩、花岗岩、石灰岩B. 页岩、砂岩、石灰岩、花岗岩C. 石灰岩、砂岩、页岩、花岗岩D. 花岗岩、石灰岩、砂岩、页岩图Z42为某种地质演化过程示意图。

读图,完成3~4题。

图Z423.该地质演化过程的正确排序是( ) A.d—e—g—f—b—a—h—cB.d—g—e—a—c—h—b—fC.g—e—a—c—h—b—f—dD.d—f—b—h—c—a—e—g4.下列地貌的形成和上图地质演化过程对应正确的是( )A.马里亚纳海沟—eB.喜马拉雅山—bC.东非大裂谷—cD.雅鲁藏布江谷地—f丹霞地貌是水平或平缓的层状红色砾岩和砂岩,在外力作用下形成的宝塔状、柱状、峰林状的地貌。

湿润地区丹霞地貌(图甲)很多只露出“腰身”,干旱地区丹霞地貌(图乙)几乎是“全裸”的,甚至变得“圆头圆脑”。

据此完成5~6题。

甲乙图Z435.湿润地区丹霞地貌露出“腰身”的主要原因是( )A.“腰身”雨水冲刷严重,植被易遭破坏B.河流下切作用强烈,“腰身”陡峻挺拔C.“腰身”地势陡峻,土壤浅薄,植被难以生长D.岩石硬度不同,差异风化显著,“腰身”耸立6.干旱地区丹霞地貌“圆头圆脑”的形成条件是( )A.物理风化和风沙侵蚀作用强烈B.光照强烈,对岩石破坏作用大C.气温日较差大,岩石球状风化显著D.冰雪融水冲刷地表岩石读某山地及其附近地形剖面示意图(图Z44),完成7~9题。

图Z447.图中的中山山地在形成原因上属于( )A.背斜山 B.向斜山C.断块山 D.火山8.图中P区域古聚落密集的主要原因是( )A.地势平坦,土肥水足B.矿产资源丰富C.气候温和多雨D.交通便利9.图示区域温泉久负盛名,甲、乙、丙、丁四地中最有可能存在大型温泉的是( ) A.甲 B.乙C.丙 D.丁河谷中常有多级阶地,其中高于河漫滩的最低一级阶地被称为一级阶地,向上依次为二级阶地、三级阶地……在正常情况下,阶地越高年代越老。

专题四地质循环原理与地壳的运动规律一、专题知识框架二补充内容:地表形态对人类活动的影响1、地形影响农业生产平原、低缓的高原和低缓的丘陵→容易开垦成耕地;河湖等水域→渔业陡峭的山坡地,水土容易流失→林业;缓坡地→牧草生长良好→畜牧业;山麓地带冲积扇、河漫滩→地形平坦,土壤肥沃,水源丰富→耕作业;2、地形影响交通运输①地形影响运输方式山区→修建交通干线的本钱高、难度大→优先开展公路公路对自然条件的要求低、本钱低;河网密集的平原→天然河道多,开挖运河方便→重点开展水运水运运输量大、本钱低②地形影响交通运输点的区位飞机场→地势较高,有一定坡度便于排水,地形平坦开阔,地质条件稳定的地区港口→地势平坦、近海岸线、河水较深的地方→便于建设船舶的航线和停靠③地形影响交通线路的走向④地形影响线网密度3、地形影响人口与聚落①地形影响人口a温带地区,地势平坦的地区通常人口稠密,城市密集。

b山区和高原的人口和城镇主要分布在河谷如:青藏地区。

c热带地区人口和聚落主要分布在高原如巴西②地形影响聚落: 影响聚落的区位、形态广阔的平原→自然条件对聚落形态的制约作用小→聚落以某种功能区为中心向四周开展→聚落多呈团状。

山区河谷地带→受河谷地形制约大→聚落多呈条带状。

河网密度大的平原→河流分割严重→地形破碎→城市呈组团式。

三、知识易错点1、六大板块中,亚洲的阿拉伯半岛和印度半岛属于印度洋板块,中南半岛属于亚欧板块,红海位于非洲、印度洋板块的交界处,而落基山脉是美洲、太平洋板块碰撞形成的,安第斯山是美洲、南极洲板块相撞形成的。

2、震级与烈度不同:一次地震只有一个震级,但可以有多个烈度。

一般而言,同一地区相同条件下,烈度与震级成正比。

3、火山和地震并非百害而无一利:火山灰和火山喷发物往往能形成肥沃的土壤,地震波可以用来研究地球的内部结构。

4、并非所有平原都平坦。

冰碛平原是冰川搬运的碎屑物发生堆积形成,堆积物大小混杂,棱角明显,没有层理,与河流堆积物不同,多呈波状起伏。

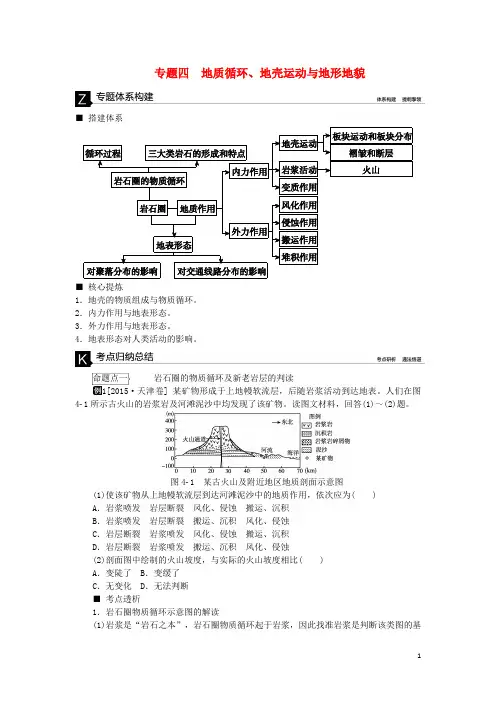

专题四地质循环、地壳运动与地形地貌■ 搭建体系■ 核心提炼1.地壳的物质组成与物质循环。

2.内力作用与地表形态。

3.外力作用与地表形态。

4.地表形态对人类活动的影响。

命题点一岩石圈的物质循环及新老岩层的判读1[2015·天津卷] 某矿物形成于上地幔软流层,后随岩浆活动到达地表。

人们在图41所示古火山的岩浆岩及河滩泥沙中均发现了该矿物。

读图文材料,回答(1)~(2)题。

图41某古火山及附近地区地质剖面示意图(1)使该矿物从上地幔软流层到达河滩泥沙中的地质作用,依次应为( )A.岩浆喷发岩层断裂风化、侵蚀搬运、沉积B.岩浆喷发岩层断裂搬运、沉积风化、侵蚀C.岩层断裂岩浆喷发风化、侵蚀搬运、沉积D.岩层断裂岩浆喷发搬运、沉积风化、侵蚀(2)剖面图中绘制的火山坡度,与实际的火山坡度相比( )A.变陡了 B.变缓了C.无变化 D.无法判断■ 考点透析1.岩石圈物质循环示意图的解读(1)岩浆是“岩石之本”,岩石圈物质循环起于岩浆,因此找准岩浆是判断该类图的基础。

(2)有一个箭头指向的应为岩浆岩,有两个箭头指向的一般为沉积岩和变质岩,有三个箭头指向的必为岩浆。

(3)在三大类岩石中只有沉积岩才可能含有化石,它保存了古代生物的遗体或遗迹,而岩浆岩、变质岩中则不可能含有化石。

2.如何根据地质剖面图判断岩层的新老关系地质剖面图中往往呈现沉积岩、变质岩和岩浆岩,我们可以根据岩层的相邻关系来判断它们的新老关系,判断依据如下:(1)沉积岩是经沉积作用而形成的,因此一般的规律是岩层年龄越老,其位置越靠下,岩层年龄越新,其位置越靠上(接近地表)。

(2)岩浆岩的产生时间可以按照其与沉积岩的关系来判断。

喷出岩的形成晚于岩浆喷出通道所切穿的岩层,侵入岩的形成晚于被侵入的岩层。

(3)变质岩是变质作用形成的,多受岩浆活动的影响,因而变质岩的形成晚于其相邻的岩浆岩。

■ 新题预测河南郭亮村位于太行山绝壁之巅。

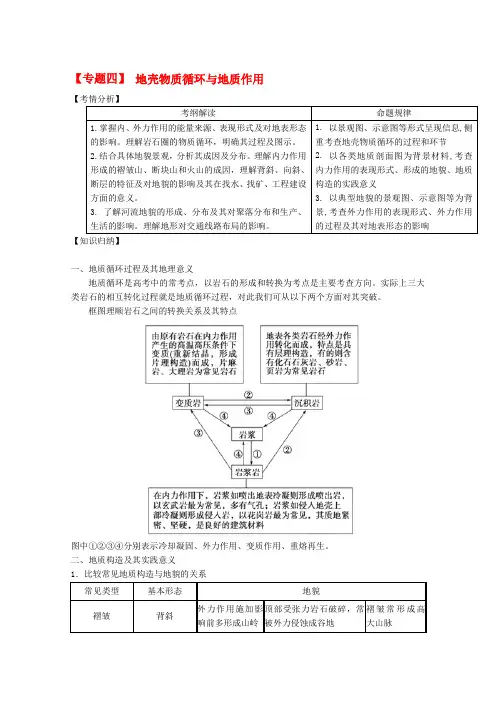

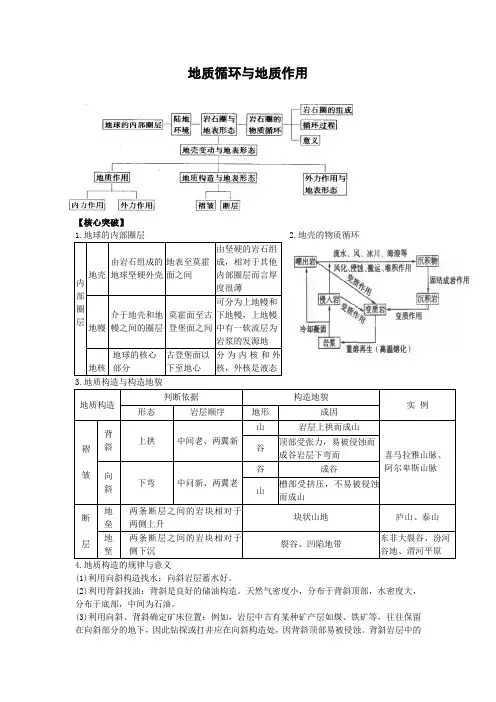

【专题四】地壳物质循环与地质作用【考情分析】【知识归纳】一、地质循环过程及其地理意义地质循环是高考中的常考点,以岩石的形成和转换为考点是主要考查方向。

实际上三大类岩石的相互转化过程就是地质循环过程,对此我们可从以下两个方面对其突破。

框图理顺岩石之间的转换关系及其特点图中①②③④分别表示冷却凝固、外力作用、变质作用、重熔再生。

二、地质构造及其实践意义1.比较常见地质构造与地貌的关系2.地质构造研究在实践中的意义三、地质作用与地表形态变化任何一种地表形态都是内外力共同作用的结果,在高考中外力作用对地表形态的影响考查的频率较高,对此我们可以通过表格归纳如下:【考点例析】【例题1】(2011·全国卷)读图1,完成(1)~(2)题。

(1)组成该山体岩石的矿物直接来自()A.地表 B.地壳上部 C. 地壳下部 D.地幔(2)在岩石圈物质循环过程中,该山体岩石在地球表层可转化为()A.喷出岩 B.侵入岩 C.沉积岩 D.变质岩【答案】D C【解析】第(1)题,组成该山体岩石的矿物是火山岩,是火山喷发出来的岩浆冷却形成的火山岩,岩浆直接来自地幔。

第(2)题,山体岩石是火山岩,属于岩浆岩,在岩石圈物质循环过程中,在地球表层在外力作用下可转化为沉积岩。

【例题2】 (2012·江苏卷)图5是某地地形剖面及其地下同一沉积岩层埋藏深度示意图。

岩层的埋藏深度(岩层距离地面的垂直距离)可以用来帮助恢复岩层的形态。

读图回答(1)~(2)题。

(1)属于背斜谷的地方是A.①②B.②③C.③④D.①④(2)5.⑤处发生的地壳运动是A.褶曲隆起B.褶曲凹陷C.断裂下降D.断裂上升【答案】D C【解析】题组主要考查影响地表形态变化的内外力因素等相关知识。

第(1)题,从剖面线上看:①②③④处都为谷地,同一岩层拱起处就为背斜,①④谷地都为背斜,为背斜谷,②为向斜,③为断层。

第(2)题,⑤处同一岩层分布不连续,发生向下位移,说明⑤处岩层断裂下降。

第一部分知识综合篇专题二自然环境中的物质运动和能量交换第3讲地质循环与地质作用一、选择题1.(2010·广东文综)三峡大坝下游附近河床某测点,沉积物粒径的平均值比建坝前大(如下图示意),其成因是()A.侵蚀—搬运作用B.搬运—堆积作用C.风化—侵蚀作用D.沉积—固结成岩作用解析:三峡大坝建成后,下游附近河流流速增加,较小的沉积物往往被携带至较远的地方。

答案:A(2010·重庆文综)下图是某区域地质地貌剖面图。

读图,回答2~4题。

2.图中高速公路隧道穿过() A.向斜谷B.背斜谷C.向斜山D.背斜山解析:隧道穿过区的岩层向上拱起,地形为山岭,应为背斜山。

答案:D3.图中甲地多见石芽、溶洞等地形,推断未知岩层应为() A.页岩B.板岩C.石灰岩D.花岗岩解析:石芽、溶洞等属于喀斯特地貌,岩石是可溶性的石灰岩。

答案:C4.若河流沿岸地区柑橘分布广泛,则图中乙地常见植被类型最可能为() A.常绿阔叶林B.落叶阔叶林C.针阔混交林D.针叶林解析:柑橘分布在亚热带季风气候区或地中海气候区,对应的植被类型为常绿阔叶林或常绿硬叶林。

答案:A二、综合题5.(2010·上海综合)今年4月以来,冰岛南部埃亚菲亚德拉冰川附近火山多次大规模喷发,火山熔岩不仅融化了部分冰川,导致山洪暴发、道路桥梁被毁,腾空而起的火山灰更使欧洲部分空域成为航空禁区。

全球板块分布及板块运动示意图冰岛主要火山与冰原分布图(1)冰岛是欧洲西北部的一个岛国,处在________板块和________板块之间;从板块移动方向看,冰岛位于板块的________边界(填“生长”或“消亡”)。

(2)火山喷发是地球内部的岩浆受到强大的________作用,沿着薄弱地带喷涌出地表的现象。

成因上,火山喷发所形成的岩石属于________。

解析:(1)由冰岛的经纬度位置结合“全球板块分布及板块运动示意图”可知,冰岛处在亚欧板块及美洲板块之间的生长边界。

地质循环与地质作用【核心突破】1.地球的内部圈层2.地壳的物质循环3.地质构造与构造地貌4.地质构造的规律与意义(1)利用向斜构造找水:向斜岩层蓄水好。

(2)利用背斜找油:背斜是良好的储油构造。

天然气密度小,分布于背斜顶部,水密度大,分布于底部,中间为石油。

(3)利用向斜、背斜确定矿床位置:例如,岩层中吉有某种矿产层如煤、铁矿等,往往保留在向斜部分的地下,因此钻探或打井应在向斜构造处,因背斜顶部易被侵蚀。

背斜岩层中的矿石很可能被侵蚀搬运掉。

(4)利用断层找水:断层往往是地下水出露的地方。

(5)建筑、工程隧道选址应避开断层:在断层地带搞大型工程易诱发地震、滑坡、渗漏等不良后果,造成建筑物塌陷;地下隧道应避开向斜部位。

向斜构造在地形上一般表现为盆地,如果在向斜部位开凿,雨水容易汇集.隧道可能变为水道。

(6)断层能加大地震烈度,地震发生时,有断层处的烈度会变大。

5.外力作用的空间分布规律及地貌特点(1)不同的区域主导外力作用不同:①干旱地区以风力侵蚀作用为主;②湿润地区以流水侵蚀作用为主;③高山地区以冰川侵蚀作用为主;④沿海地以海浪侵蚀作用为主。

(2)同一种外力作用在不同区域形成不同地貌:①流水作用:上游侵蚀,中游搬运,下游沉积。

因此,上游高山峡谷,中游河道变宽,下游冲积平原、河口三角洲、冲积岛等。

②冰川作用:高山上侵蚀——冰斗、角峰等;山下堆积—冰碛湖、冰碛垄等。

③风力作用:在干旱区,风力侵蚀作用为主,形成风蚀蘑菇、风蚀柱、雅丹地貌;在风力搬运途中,形成移动沙丘、堆积地貌(如黄土高原)等。

6.板块边界与地形的关系【典例探究1】图为“地球图层结构示意图”,读图回答1—2题。

(双选)1.图中数码所代表的地球圈层不正确的有()A.①为大气平流层 B.②为岩石圈C.③为软流层 D.④为下地幔(双选)2.下列有关地球圈层特点的叙述,正确的有()A.①圈层气温随高度增加而递减B.②圈层的厚度陆地较海洋大C.③圈层物质由铁镁硅酸盐类组成D.④圈层的物质状态为固体【专题提升训练】一.单项选择题下图中的序号表示地质作用,读图完成1~2题。

专题复习:地质作用与地表形态一、课程标准及考向分析1.4通过野外观察或运用视频、图像,识别3~4种地貌,描述其景观的主要特点。

1.2运用示意图,说明岩石圈物质循环过程1.3结合实例,解释内力和外力对地表形态变化的影响,并说明人类活动与地表形态的关系。

考查内容上看,内、外力作用及板块构造对地表形态的影响是高考重点内容。

从考查形式看,多以图表形式来提供相关地理信息为背景材料进行考查,多以选择题形式出现。

从考查能力看,注意考查学生对基础知识的识记能力、读图能力、综合判断能力、分析实际问题的能力。

在高考复习过程中,应重点注意:以地质构造图、地貌图、景观图为载体,考查内、外力作用,地质构造的动态变化及其对人类生产和生活的影响。

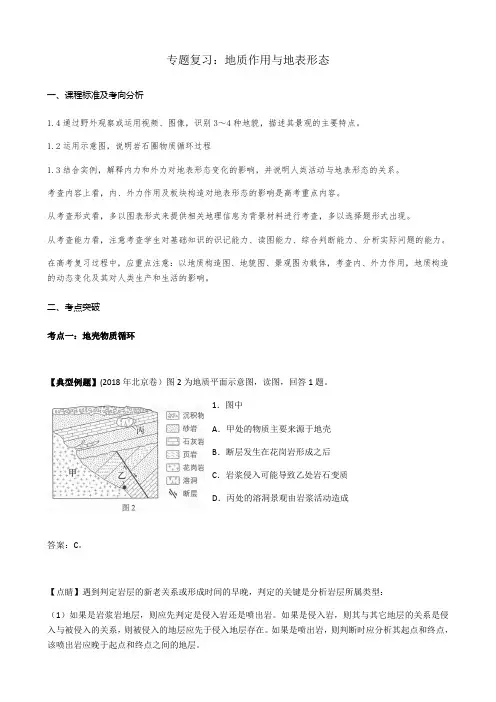

二、考点突破考点一:地壳物质循环【典型例题】(2018年北京卷)图2为地质平面示意图,读图,回答1题。

1.图中A.甲处的物质主要来源于地壳B.断层发生在花岗岩形成之后C.岩浆侵入可能导致乙处岩石变质D.丙处的溶洞景观由岩浆活动造成答案:C。

【点睛】遇到判定岩层的新老关系或形成时间的早晚,判定的关键是分析岩层所属类型:(1)如果是岩浆岩地层,则应先判定是侵入岩还是喷出岩。

如果是侵入岩,则其与其它地层的关系是侵入与被侵入的关系,则被侵入的地层应先于侵入地层存在。

如果是喷出岩,则判断时应分析其起点和终点,该喷出岩应晚于起点和终点之间的地层。

(2)如果是沉积岩地层,一般我们按照沉积规律:老的在下,新的在上,即先形成的在下,晚形成的在上。

(3)如果是变质岩地层,先观察变质岩地层的存在位置,分析产生变质的原因,一般地,变质岩所需求的高温、高压条件往往是岩浆活动中提供的。

故变质岩地层应晚于相应岩浆岩形成。

【基础回扣】【变式训练】潮间带是指从海水涨至最高时所淹没的位置至潮水退到最低处露出水面的范围。

某地质研究团队调查发现图示区域及其周边地区为一组厚度达1800余米的海相碳酸盐沉积地层。

该区域因周期性地受海水淹没,侵蚀、淤积变化复杂,形成不同特征的沉积岩。

专题二自然环境中的物质循环和能量交换【专题概要】第四讲地质循环与地质作【知识体系构建】【核心要点突破】图1是八达岭长城照片,该段长城主要坐落在花岗岩侵入体上。

读图,回答第1、2题。

图12.八达岭地区花岗岩从形成到出露所经历的地质过程依次是A.固结成岩—风化剥蚀—侵蚀搬运—地壳抬升B.地壳抬升—侵蚀搬运—岩浆侵入—风化剥蚀C.岩浆侵入—地壳抬升—风化剥蚀—侵蚀搬运D.侵蚀搬运—岩浆侵入—地壳抬升—固结成岩【答案】C【解析】【命题立意】本题主要考查地壳物质运动与循环过程,以及判断分析问题的能力。

难度中等。

【解题思路】由题意,题干上讲:该段长城主要坐落在花岗岩侵入体上,这说明该地区的花岗岩从形成到出露所经历的地质过程首先是地质历史上的岩石形成,后来发生地球内部物质的上升运动,岩浆上升涌出侵入到地壳中,形成侵入型岩浆岩(即花岗岩侵入体),后来发生地壳上升运动,花岗岩出露地表,受到外力的风化、侵蚀,然后是搬运等过程,选项C正确。

[(2010·重庆文综)图4是某区域地质地貌剖面图。

读图4,回答6~7题。

6.图中高速公路隧道穿过A.向斜谷 B.背斜谷 C.向斜山D背斜山7.图中甲地多见石芽、溶洞等地形,推断未知岩层应为A.页岩 B.板岩 C.石灰岩 D.花岗岩【命题立意】本题借助地质剖面图考查地质构造和构造地貌、喀斯特地貌特点以及地带性分布规律。

本题基础性强,难度较小。

【规范解答】6选D,7选C,。

第6题,根据所给的地质剖面图可以看出,高速公路隧道穿过的部位,岩层向上隆起形成山地,应为背斜山。

第7题,石芽、溶洞是喀斯特地区的典型地貌,而石灰岩是发育喀斯特地貌的典型岩石。

页岩、板岩和花岗岩都不能发育成喀斯特地貌。

(10年天津卷文综第3题)某校地理小组学生在滨海公路沿线的山坡上,看到了几千年前形成的海浪侵蚀地貌。

结合图文材料,回答3~4题。

3.据图2判断,古海蚀地貌在此出现,反映了几千年以来该地区A.陆地相对上升B.海水沉积作用加强 C.海面相对上升D.海浪侵蚀作用加强答案:A解析:本题考查的是海陆变迁与地壳运动。

材料5 水体运动[回顾核心知识]一、水循环1.三大类型及主要环节2.意义(1)水以固、液、气三态的转化形成了总量平衡的循环运动。

(2)使地表物质大规模运动,塑造地表形态。

(3)伴随着能量在地理环境中的转化和交换。

3.人类活动对水循环的影响(1)增加或减少地表径流。

(2)人工增雨。

(3)跨流域引水。

二、洋流1.类型⎩⎪⎨⎪⎧暖流:从水温高的海区流向水温低的海区寒流:从水温低的海区流向水温高的海区2.南北半球洋流模式(1)副热带环流:中心大约在南北纬25°~30°的地区,由自东向西的赤道洋流、自西向东的西风漂流、大洋东侧的寒流和大洋西侧的暖流组成,北半球呈顺时针,南半球呈逆时针。

(2)副极地环流:中心大约在北纬60°地区,呈逆时针方向流动,大洋东侧为暖流,西侧为寒流。

3.世界洋流分布对照世界洋流分布图,写出下列序号代表的洋流名称:4.洋流对地理环境的影响[再悟高考真题]1.(2014·课标Ⅱ,6~7)降水在生态系统中被分为蓝水和绿水。

蓝水是形成径流的部分(包括地表径流和地下径流);绿水是被蒸发( 腾) 的部分,其中被植物蒸腾的部分称为生产性绿水,被蒸发的部分称为非生产性绿水。

据此完成(1)~(2)题。

(1)下列流域中,绿水比例最大的是( )A.塔里木河流域B.长江流域C.雅鲁藏布江流域D.黑龙江流域(2)在干旱和半干旱区,下列措施中,使绿水中生产性绿水比例提高最多的是( )A.水田改旱地B.植树造林C.覆膜种植农作物D.修建梯田解析第(1)题,本题通过水循环特点考查区域特征。

绿水比例大表明该地主要以蒸发(腾)为主,形成的径流较少。

选项中塔里木河流域属温带大陆性气候,降水少,蒸发旺盛,形成的径流少,故A 项正确。

第(2)题,本题考查人为因素对水循环的影响。

覆膜种植农作物可以减少水分蒸发,增加植物对水分的吸收和蒸腾,增加生产性绿水比例,故C 项正确。

水田改旱地不会增加植物蒸腾作用,故 A 项错误;干旱和半干旱地区不适宜发展植树造林,故B 项错误;修建梯田可以减少水土流失,但对植物的蒸腾影响不大,故D 项错误。