第三章 春秋战国时代的城市

- 格式:ppt

- 大小:13.96 MB

- 文档页数:35

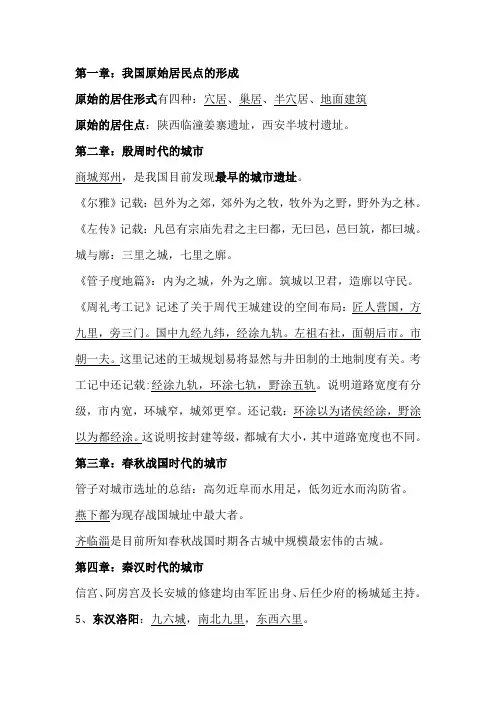

第一章:我国原始居民点的形成原始的居住形式有四种:穴居、巢居、半穴居、地面建筑原始的居住点:陕西临潼姜寨遗址,西安半坡村遗址。

第二章:殷周时代的城市商城郑州,是我国目前发现最早的城市遗址。

《尔雅》记载:邑外为之郊,郊外为之牧,牧外为之野,野外为之林。

《左传》记载:凡邑有宗庙先君之主曰都,无曰邑,邑曰筑,都曰城。

城与廓:三里之城,七里之廓。

《管子度地篇》:内为之城,外为之廓。

筑城以卫君,造廓以守民。

《周礼考工记》记述了关于周代王城建设的空间布局:匠人营国,方九里,旁三门。

国中九经九纬,经涂九轨。

左祖右社,面朝后市。

市朝一夫。

这里记述的王城规划易将显然与井田制的土地制度有关。

考工记中还记载:经涂九轨,环涂七轨,野涂五轨。

说明道路宽度有分级,市内宽,环城窄,城郊更窄。

还记载:环涂以为诸侯经涂,野涂以为都经涂。

这说明按封建等级,都城有大小,其中道路宽度也不同。

第三章:春秋战国时代的城市管子对城市选址的总结:高勿近阜而水用足,低勿近水而沟防省。

燕下都为现存战国城址中最大者。

齐临淄是目前所知春秋战国时期各古城中规模最宏伟的古城。

第四章:秦汉时代的城市信宫、阿房宫及长安城的修建均由军匠出身、后任少府的杨城延主持。

5、东汉洛阳:九六城,南北九里,东西六里。

第五章:三国至隋唐时期的城市三国至南北朝时期的城市体系:城市发展总的趋势表现在北方中原地区城市的残破以及江南和周边地区城市的崛起。

3、曹魏邺城:在古代城市规划中有重要影响:1、城市有明确分区,统治阶级与一般居民严格分开。

2、既继承了古代城与廓的区分,也直接继承了汉代宫城的区分。

3、不同点是,区分更明确,不仅汉长安与洛阳宫城与坊里相参,或为坊里所包围,这也反映了阶级的对称及当时等级的森严,统治阶级对人民的防范。

4、整个城市的布局,将道路正对城门,干道丁字相交于宫门前,这样把中轴线对称的布局手法一般的建筑群扩大应用于整个城市,这种规划手法对以后的都城布局有很大影响。

春秋战国时的五大城市:如今怎样?在春秋战国历史上,虽然最后是西北地区的秦国统一了天下。

不过,当时的经济、政治重心还是在北方中原地区,尤其是黄河中下游这一块。

当然,众所周知,人口的集中,通常会促进的城市的繁荣。

而春秋战国时期的几大城市,同样集中在黄河中下游地区。

至于彼时的秦国都城咸阳,则在秦始皇完成统一,且征调天下十万大户到咸阳后,才真正成为当时的中心城市。

临淄在周武王建立西周后,姜太公作为开国功臣,被分封在齐地。

对于姜氏建立的齐国,都城设定在营丘地区。

为了抵御周边莱国等国家的入侵,齐献公在位后对都城营丘进行了扩建和加固。

因为新的都城临近淄水,所以齐献公将其更名为临淄。

在齐桓公即位后,管仲的变革促进了齐国工商业的发展,也推动着齐国都城临淄的繁荣。

经过数千年的发展,在古代临淄地区的基础上,该地区设置了淄博市,下辖临淄区。

邯郸在中国古代历史,3000年不改名的城市屈指可数,而邯郸就是其中的一位。

对于邯郸的历史,可以追溯到商朝统治末期。

在春秋战国时期,三家分晋成为该这两个历史阶段的分割标志。

自晋国一分为三后,邯郸正式成为赵国的都城。

伴随着赵国的强大,邯郸成为北方中原地区的政治、经济乃至军事中心。

目前,邯郸市成为河北省的省辖市。

大梁在战国初期,魏国作为当时的中原霸主,一度压得秦国踹不过来气。

但是,自商鞅变法后,秦国实力增强,魏国则遭到周边国家的围攻。

在魏国逐渐衰落,特别是河西之地被秦国夺取后。

魏惠王将都城从山西安邑迁至仪邑,改称大梁。

由此,自战国时代结束,大梁一直是魏国的都城。

北宋时期,大梁改名汴梁,成为北宋的都城。

目前,古代大梁地区主要归入到开封市中。

寿春在战国时期,楚国可谓是变更都城最多的国家。

根据《史记》、《战国策》等史料记载,在春秋战国这一历史阶段,楚国总共有四个都城。

其中,寿春是最后一个。

约公元前241 年,楚国第四十五世国王考烈王将都城迁往寿春,一直到公元前223年,楚国第四十八世国王负刍,楚国被秦国灭亡为止,寿春为楚国做了将近二十年的都城。

春秋战国历史:春秋战国时期城市的兴起春秋战国时期,由于铁器的广泛使用,极大的推动了以农业文明为鲜明特性的中国古代社会的发展。

外加之商鞅、吴起等改革的影响,奴隶社会迅速瓦解,以仕大夫等新兴地主阶级为代表的封建制度迅速发育。

生产力高速发展,商品交换高度繁荣,同时也催生了货币的广泛使用。

更推动了春秋战国时期城市建设的高速发展。

城,为了抵御外寇,便于管理,集中居住的地方。

外围用木栅栏、土墙或石墙围起来,称之为“城”。

“市”,人们用于商品交换的地方,长期固定下来之后乃称之为“市”。

“城”,以政治、军事为中心的形态存在。

“市”,是以商品交换为中心的形态存在。

人们为了便于政治、军事的管理和商品交换,将“城”“市”设在一起,即城市的产生。

当时的城市不但规模大,而且人口众多,商业繁荣,据《战国策·赵策》记载:“古者四海之内分为万国,城虽大,无过三百丈者,人虽众,无过三千家者......今千丈之城,百家之邑相望也,”一万户人家的大城市与三百户人家的小城市相比,自然是大得多了。

城市建设的兴起,不单单是商品交换的繁荣。

人们在商品交换的过程当中,自然也活跃了人与人之间的交流。

其结果是,商品交换同时,文化、观念、思维方式也在商品交换过程当中必然的产生了相互间的影响。

对当时整体国民素质的提高和社会发展起到了不可估量的作用。

如果人们还都是“鸡犬之声相闻,老死不相往来。

”就绝对没有春秋战果时期的百花齐放,百家争鸣。

城市化建设,两千多年以后的中国和西方国家比较,还没有完成。

今天的中国农村尤其是中西部的边远山区,人们还很大程度的,生活在传统的农耕社会里面。

商品交流不畅,文化闭塞,致使国民素质提高缓慢,生产力发展滞后。

中国的农村发展之路,在两千多年的春秋战果时期就已经给指明。

这也是西方发达国家的成功之路。

那就是农村的城镇化建设。

城市和农村的区别,除了城市便于管理和商品、文化交流以外,城市还优化了各种资源的配置,强化了社会分工。

春秋战国城市的扩大与兴起1。

人口的增加春秋中期以前,各国人口较为稀少,《左传》闵公二年(公元前660年),卫懿公九年,狄灭卫,卫遗民渡河者730人,加上共、滕两邑之民才5000人。

卫国是西周初年分封的一个重要国家,春秋时期也是个中等国家,在狄灭卫后,人口竟如此之少,可见当时各国的人口都不多。

春秋中期之前,各国人口稀少的另一个表现是不少国家有许多荒地没有开发,国与国之间也有许多没有开发的荒地,地居中原的宋、郑两国之间就有"隙地"。

由于人口少,所以春秋时一些国家极力增殖人口,如越王勾践为复兴越国,曾规定:"壮年人不能娶老妇,老年人不能娶年轻妻子。

女子17岁不出嫁,父母有罪;男子20岁不娶妻,父母有罪。

女子临产报告官府,官府让医生守护助产。

生男孩,公家供给两壶酒,一条狗;生女孩,公家给两壶酒,一头小猪。

一胎生三个孩子,公家给乳母;一胎生两个孩子,公家供给粮食。

"《汉书·食货志》载,战国初期魏文侯时,魏相李悝曾创平籴法,其目的就是要解决"籴甚贵伤民,甚贱伤农。

民伤则离散,农伤则国贫"。

这也就是说李悝创平籴法的目的之一是想增殖人口,至少也不要因民"离散"而使人口减少。

《孟子·梁惠王上》载,梁(魏)惠王对孟子说,为治理好国家,他费尽了心力,"河内凶,则移其民于河东,移其粟于河内。

河东凶亦然。

察邻国之政,无如寡人之用心者,邻国之民不减少,寡人之民不加多,何也?"这就是说魏惠王费尽心力地治国,目的之一就是想使人口增加。

战国人口比春秋大为增加。

《庄子·胠箧篇》说,齐国的情况是"邻邑相望"。

《孟子·公孙丑上》也说当时齐国土地广大,而且"鸡鸣狗吠相闻而达乎四境,而齐有其民矣",也就是齐国不仅土地广大,而且人口众多。

2。

城市的扩大春秋时期一般都城不大,人口不多,一般国家的都城周围不过900丈,卿大夫的都邑一般为国都的三分之一、五分之一或九分之一。

春秋战国时各国都城战国七雄中除了秦国,其他6国都在崤山的东部,又称为关东六国,故请LZ自己看吧:一、秦国(1)雍(今凤翔)→泾阳(今陕西泾阳西北)时间:前419年迁都原因:1)摆脱旧贵族势力的羁绊;2)向东扩张(2)泾阳→栎阳(今陕西富平东南)时间:前383年迁都原因:栎阳“北却戎狄、东通三晋”,可直接对付魏国(3)栎阳→咸阳(今陕西咸阳东北)时间:前350年迁都原因:咸阳城扼渭水之渡,地势平坦,有利于秦王居中指挥二、楚国(1)鄢郢(今湖北江陵西北)→陈(河南淮阳)时间:前278年迁都原因:秦将白起率军攻破楚国都城(2)陈→巨阳(今安徽阜阳北)时间:前253年(3)巨阳→寿春(今安徽寿县)时间:前241年迁都原因:与迁都巨阳的原因均是受秦国威胁三、赵国(1)晋阳(今太原西南)→中牟时间:前423年迁都原因:内乱(2)中牟→邯郸时间:前386年迁都原因:1)内乱;2)邯郸的地理位置使赵国便于向华北平原发展四、魏国(1)安邑(今山西夏县)→大梁(今开封)时间:前361年迁都原因:1)受秦军威胁2)魏国国土呈东西广而南北窄的哑铃状,西部国土缺乏战略纵深,东部的大梁则便于向中原发展五、韩国(1)平阳(今山西临汾西北)→宜阳(今河南宜阳西)时间:前416年迁都原因:打下东扩基础(2)宜阳→阳翟(今河南禹县)时间:韩景侯时期(公元前408~400年在位)迁都原因:与楚争颍汝之地、为并郑做准备(3)阳翟→郑(今河南新郑)时间:前375年迁都原因:灭亡郑国六、燕国(1)蓟(今北京西南)→武阳(今河北易县南)时间:燕昭王时期(公元前311~前279)迁都原因:为南防齐、赵兼并,西御强秦威胁,需在靠近齐、赵边境和西依太行山的西南边界修建军事、政治重镇注:1.泾阳与栎阳具有陪都与临时军事都城的性质,是秦国国君暂居之地,而宗庙重器则仍留雍都,于是我们见到传统观点认为前350年秦国是从雍迁至咸阳。

2.赵都中牟位置尚有争议。

春秋战国时代各国都城是现今的哪些城市?1、齐国:临淄,即现在的山东省淄博市,原齐国都城即位于现在的淄博市郊区。

2、秦国:咸阳,即现在的陕西省西安市。

原秦国的咸阳位于西安市郊区。

3、楚国:郢,古代楚国都城迁了好多次,但都叫郢。

相当于现在湖北省的江陵、枝江等地方。

战国时期,秦国占领郢,楚国迁都宛,即现在河南南阳;之后迁都寿春,即现在的安徽寿县4、燕国:西周至春秋初期都城在易,今河北易县;后来灭蓟,迁都到蓟国故都,直到战国时秦灭燕国。

蓟城位于现在北京市区的西南部分。

5、赵国:邯郸,即现在的河北省邯郸市6、魏国:原都安邑,位于现在山西夏县,后迁都大梁,即现在河南开封。

7、韩国:战国初期都阳翟,即现在河南禹州市;后灭郑国,迁都于原郑国都城,即现在的郑州市新郑。

其他小国的都城有:1、鲁国:都城曲阜,即现在山东省曲阜市2、东周国:都城为巩,即现在河南巩县;3、西周国:都城为洛阳,即现在河南洛阳;4、蜀国:都城为蜀,即现在四川省成都市5、巴国:都城为巴,即现在重庆市6、中山国:都城中山,即现在河北省正定7、宋国:都商丘,今河南商丘8、卫国:战国时仅剩下很小的地方,一个县不到。

初都濮阳,即现在河南省濮阳县。

秦灭魏国,置东郡,把卫国迁到野王县。

秦二世元年,即公元前209年,秦灭卫。

卫国是周初大封建诸候国最后一个灭亡的。

9、邹国:都城先是位于今山东都城市,后迁都于峄,今山东省枣庄市峄城区10、小邾国(倪国):都城倪,即现在山东枣庄市台儿庄区11、越国:都城先后有好几个。

琅琊:即现在山东省即墨市;会稽:即现在浙江绍兴。

春秋战国时期各个诸侯国都城以及主要城市排名!诸侯国都城排名周代出现两次城市发展的高潮。

西周分封诸侯国,由70余城增至1200余城。

战国时期,仍然存在140余城市,较周初分封之时还多。

形成三级城市网:(1)周朝王城(2)诸侯都城(3)卿大夫食邑。

一、西周时期主要都城齐国-临淄、卫国-朝歌、鲁国-曲阜、曹国-陶丘、燕国-蓟城、郑国-新郑、晋国-翼城、楚国-郢都、蔡国-蔡城、宋国-商丘、吴国-姑苏、越国-会稽、陈国-宛丘、徐国-徐城、莒国-莒父、许国-许城、蜀国-成都。

二、春秋时期主要都城齐国-临淄、晋国-绛城、楚国-郢都、卫国-楚丘、鲁国-曲阜、曹国-陶丘、燕国-蓟城、郑国-新郑、秦国-雍城、宋国-商丘、吴国-姑苏、越国-会稽、陈国-宛丘、中山-灵寿。

三、战国时期主要城市(1)齐国:临淄(齐之都,商业大都市)、即墨、莒城(莒之旧都)、鄄城、阿城、姑薄、夜邑;(2)魏国:大梁(魏之都,商业都市)、安邑(魏之旧都)、少梁;(3)楚国:郢都(楚之都)、寿春(楚之都)、钜阳(楚之都)、宛城(陈之旧都,楚之都)、鄢都(楚之都);(4)韩国:阳翟(韩之旧都)、新郑(郑之旧都,韩之都,商业都市)、宜阳;(5)赵国:邯郸(赵之都,商业都市)、晋阳(赵之都);(6)宋国:陶邑(曹之旧都,商业大都市)、商丘(宋之都)、彭城;(7)秦国:咸阳(秦都)、栎阳(秦之旧都)、雍城(秦之旧都)、泾阳(秦之旧都)、南郑;(8)燕国:蓟城(燕之都)、武阳、下都;(9)鲁国:曲阜(鲁之都)、费邑、单父;(10)卫国:濮阳(卫之都);(11)越国:琅琊(越之旧都)、会稽(越之都)、吴城(吴之旧都,越之都)。

(12)中山:灵寿(中山之都)、顾城。

春秋战国,七国分别是现在的哪些地方春秋战国,七国分别是现在的哪些地方, 春秋战国时期的七国各是现在的什么地方燕:都城蓟(天津蓟县),疆域在今天的河北北部、北京、天津、辽宁南部,内蒙部分地区,后来拓展到朝鲜半岛。

赵:都城邯郸(河北邯郸),疆域包括河北中南部、山西北部、东部、河南北部、山东西部等的部分地区。

齐:都城临淄(山东淄博),疆域包括山东大部、河北东南部(一小块),江苏北部,安徽北部等的部分地区。

魏:都城安邑,后迁大梁(河南开封),疆域包括山西南部(一小块)、河南中部、东部、安徽西北部。

韩:都城平阳(山西临汾),后迁至新郑(河南新郑),疆域包括山西中部、河南西部,陕西东南部。

楚:都城郢(湖北荆州),后迁至寿春(安徽寿县),最大时疆域包括湖北、湖南、江西、贵州部分、重庆、河南南部、安徽中南部、山东西南、江苏南部、浙江北部。

秦:都成雍,商鞅变法后迁至咸阳。

疆域包括陕西大部、山西西南(一小块)、河南西部(一小块)、甘肃东南部、四川部分。

七国的位置:1.齐国:临淄山东淄博东北山东、河北的一部分。

2.楚国:鄢郢湖北荆州湖南、湖北、江西、安徽、河南一带,后发展至江苏、重庆、广西等地。

3.燕国:蓟北京北京、天津、河北、内蒙古、辽宁的一部分。

4.韩国:新郑今河南新郑河南、山西一部分。

5.魏国:大梁今河南开封陕西、河南一带,极盛时地跨陕、豫、冀、晋、鲁、宛六省6.赵国:邯郸河北邯郸山西、内蒙古、河北的一部分。

7.秦国:咸阳陕西咸阳陕西、甘肃、后发展至四川、重庆一带。

春秋战国:(公元前770年-公元前221年)是中国历史上的一段大分裂时期。

东周在战国后期(前256年)被秦国所灭,所以春秋战国时期在时间上并不全然包含在东周王朝里面。

西周时期,周天子保持着天下共主的威权。

平王东迁以后,东周开始,周室开始衰微,只保有天下共主的名义,而无实际的控制能力。

中原各国也因社会经济条件不同,大国间争夺霸主的局面出现了,各国的兼并与争霸促成了各个地区的统一。