杭州市城市总体规划分析

- 格式:ppt

- 大小:5.14 MB

- 文档页数:28

杭州市城市总体规划1.规划背景为适应杭州市改革开放和新世纪社会经济发展的需要,科学、合理地进行城市现代化建设,整合新市区空间布局,在1983年国务院批准的《杭州市城市总体规划(1981-2000年)》和《杭州市城市总体规划修改补充(1985-2000年)》以及《杭州市城市总体规划(1996-2010年)》的基础上,根据市区行政区划的变动,编制本次城市总体规划。

规划期限分为近期(2001-2005)、中期(2006-2010)、远期(2011-2020)、远景(至2050年左右)。

2.城市性质新一轮总体规划把杭州城市性质定位为国际风景旅游城市、国家级历史文化名城、长江三角洲的重要中心城市和浙江省政治、经济、文化中心。

3.城市规模2000年全市总人口现状为389.76万(城市人口253.72万)。

预计近期(2005年)全市总人口达到430万(城市人口313万),远期2020年全市总人口达到530万(城市人口445万)。

根据国际特大城市的发展经验,此后人口规模将稳定在500多万。

近期(2005年)市区城市用地规模为290.38 km2,远期(2020年)市区城市用地规模为452.99 km2。

4.城市布局结构新一轮总体规划提出"城市东扩,旅游西进,沿江开发,跨江发展"的发展战略,提出"南拓,北调,东扩,西优"的发展方向,并明确了"东动,西静,南新,北秀,中兴"的发展格局,将城市以旧城为核心的团块状布局转变为以钱塘江为轴线的跨江、沿江、网络化组团式布局。

采用点轴结合的拓展方式,组团之间保留必要的绿色生态开敞空间,形成"一主三副,双心双轴,六大组团,六条生态带"的开放式空间结构。

4.1一个主城主城由上、下城区和西湖、拱墅、江干五个城区组成,是全省的政治、经济、科教、信息、文化中心和旅游中心。

贯彻"控制、疏散、重构"方针,保证城市中心功能的发挥,保护好历史文化名城和西湖风景名胜区;控制规模,疏解工业和居住用地,降低老城区人口密度,增加城市公共绿地面积,提高环境质量;调整用地结构,增加综合服务类用地和就业岗位,重点发展以旅游服务、商贸、金融、会展、信息咨询为主的第三产业和高新技术产业、新型都市工业,提高城市品质,增强城市活力,促进城市繁荣。

杭州市城市总体规划分析建筑41班米兰 2140703006摘要:杭州市作为我国著名的历史文化名城之一,杭州市城市建成区从最初的矩形发展到扇形,再发展到目前以钱塘江为轴心的沿江、跨江多核组团式布局模式,已初步呈现出现代化大都市的空间格局。

其多中心的城市发展模式和规划非常值得我们学习和借鉴。

关键词:杭州、多中心、城市总规划、历史文化名城(一)历史沿革及规划发展历史:杭州城市空间结构从清末至2l世纪经历了多次变革:清末至2l世纪80年代为团状与指状形态下的单中心集聚结构,城市的主中心主要位于湖滨和吴山地区,功能以混合为主,城市各类公建都集中于此;而进入90年代后,城市形态仍以团状为主,但城市中心结构出现了显著的变化,即在原中心北部建立了新的城市中心一武林区域,同时外围也形成了两大副城——下沙和滨江,城市向多中心发展,而城市功能在地域空间上也出现了分化趋势;到2005年以后,随着跨江战略的深入实施,杭州市城市总体规划(2001.2020)指出杭州市未来的发展要从以旧城为核心的团块状布局模式,转变为以钱塘江为轴线的跨江、沿江,网络化组团式布局,形成“一主三副、双心双轴、六大组团、六条生态带”开放式空间结构。

目前杭州城市逐步形成了多中心、网络化、组团式的空间结构,各个中心功能专业化发展更为明显。

一、杭州市第一次城市总体规划(二十世纪八十年代)这是杭州第一个经国务院批复的城市总体规划。

从1978年开始编制,1983年5月经国务院正式批准。

此次规划的规划期限为1985年到2000年。

定义杭州市的城市性质为浙江省省会所在地,是国家公布的历史文化名城和全国重点风景旅游城市。

城市总体布局按照“保护西湖风景,开辟钱江新区,逐步改造旧城,配套生活设施,调整工业结构,发展卫星城镇”的原则进行空间布局。

二、杭州市第二次城市总体规划(2000年)该轮总规对上世纪九十年代至本世纪初的杭州城市发展起到了重要的规划指导作用,引导城市空间有序拓展,对杭州未来的发展奠定了主基调。

杭州市总体规划一、背景介绍杭州市是中国浙江省的省会城市,也是中国东南沿海经济带的重要城市之一。

作为中国重要的文化、旅游、经济和科技中心之一,杭州市的发展对于浙江省以及整个中国的经济发展具有重要意义。

为了推动杭州市的可持续发展,提高城市的整体规划水平,杭州市政府制定了杭州市总体规划。

二、规划目标1. 经济发展:促进杭州市经济的持续健康发展,提高城市的国际竞争力。

2. 城市建设:优化城市空间布局,提高城市的宜居性和环境质量。

3. 城市交通:改善城市交通状况,提高交通运输效率。

4. 生态保护:加强生态环境保护,推动可持续发展。

5. 文化传承:保护和传承杭州市的历史文化遗产,提升城市的文化软实力。

三、规划内容1. 经济发展规划根据杭州市的产业结构和发展需求,制定具体的产业发展规划,重点发展高新技术产业、现代服务业和文化创意产业。

同时,加强对中小企业的支持,提升其创新能力和竞争力。

2. 城市空间规划优化城市空间布局,合理划定城市发展边界,加强城市内部的功能区划分。

重点发展城市中心区和城市副中心,提升其功能和形象。

同时,加强城市绿地建设,提高城市的生态环境质量。

3. 交通规划改善城市交通状况,提高交通运输效率。

重点发展公共交通系统,包括地铁、轻轨和公交系统的建设。

加强交通规划与土地利用规划的协调,减少交通拥堵问题。

4. 生态保护规划加强生态环境保护,推动可持续发展。

制定具体的生态保护措施,包括加强水资源保护、推广节能减排技术、加强环境监测等。

同时,加强生态修复工作,保护和恢复生态系统的完整性。

5. 文化传承规划保护和传承杭州市的历史文化遗产,提升城市的文化软实力。

加强对历史建筑和文化遗址的保护,推动传统文化的传承和创新。

同时,加强文化产业的发展,提高文化产品的品质和市场竞争力。

四、实施措施1. 加强组织领导,建立健全规划实施机制。

2. 完善法律法规,提供法律保障。

3. 加强宣传和教育,提高公众对规划的认知和参与度。

杭州市滨江区的总体规划滨江区的总体规划滨江区面积73平方公里,位于钱塘江南岸,是未来的杭州市城市副中心,当前正在建设成为“以高新技术产业为骨干,集教育、商贸、居住等功能为一体的高科技、多功能、园林化的科技新城”。

滨江区辖西兴、长河、浦沿3个街道、28个行政村、7个社区。

当前总人口约20万人,其中常住人口12万人,来杭创业者及流动人口约8万人。

滨江规划人口为23万;2020年钱江两岸包括滨江区和钱江新城的规划总人口,将增至92万。

从规划看,未来的滨江区将形成西、北部沿钱塘江边为公共服务设施、研发居住综合带,中部为产业园区带,南部为研发居住带和生态保护带的城市形态,呈沿钱塘江平行发展的城市空间形态,在用地布局上规划形成“一心、四轴、二区、六片、三基地”的布局结构。

“一心、四轴、二区、六片、三基地”的布局结构如下:一个公共中心,即高新开发区(滨江)东部的区级中心。

四条发展轴,即沿钱塘江、中兴路、四季大道、彩虹大道四条发展轴线。

二个产业园区,即杭州高新技术产业开发区之江园区,浦沿工业园区。

九个居住片,即本域内的九大居住片。

三个研发中心,即以现状高新软件园为基础的研发中心,东部公共中心南部研发中心,沿白马湖西侧研发中心。

城市道路交通1、快速路系统:中兴路~杭州萧山机场快速路、彩虹大道(东西向);四季大道、风情大道(南北向)2、主干路系统:主干路:火炬大道、江晖路、中兴路、滨康路、滨兴路3、次干路系统:闻涛路、东信大道、浦沿路、海纳路、信诚路、创业路、长河路、江虹路、西兴路、滨宁路。

4、公共交通发展战略:突出公共交通在城市交通中的优先地位,建立一个以轨道交通为骨干,公共汽电车为主体,其它公共交通方式为补充的方便、快捷、布局合理、设施先进、管理良好、环保舒适的多层次现代化公共交通系统,逐步改进居民出行结构。

一、三大主要商圈(1)星光大道商圈,即以星光大道商业步行街和集团总部楼群、沿江景观带及周边高档住宅区为基础,以商业步行街大型百货店、超市为主体,鼓励发展品牌专卖店、专业店及中小型餐饮业,将购物与沿江景观旅游结合起来,打造一个成为领导杭州市场新潮流、新方向的现代都市商业圈。

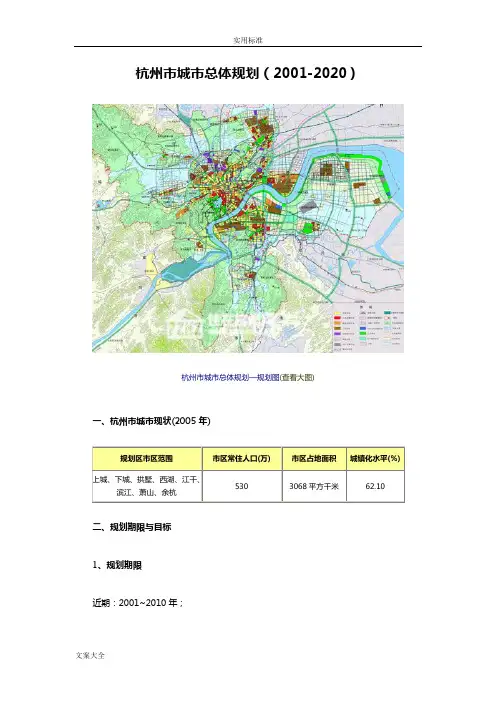

杭州市城市总体规划(2001-2020)杭州市城市总体规划—规划图(查看大图)一、杭州市城市现状(2005年)二、规划期限与目标1、规划期限近期:2001~2010年;远期:2011~2020年;远景:展望到2050年左右。

2、规划目标杭州市发展目标:经过20年的努力,经济社会发展主要指标达到或接近发达国家水平。

进一步发挥杭州在以上海为龙头的长江三角洲地区重要中心城市的辐射带动作用和在全省的整治、经济、文化、科教中心作用,强化科技创新和中心城市的综合服务功能,逐步把杭州建设成为经济繁荣、社会和谐、设施完善、生态良好,具有地方特色的现代化城市。

本轮规划的主要指标如下表:三、城市规划布局:形成“一主三副、双心双轴、六大组团、六条生态带”开放式空间结构模式。

杭州市城市总体规划结构图2007年2月16日国务院正式批复杭州市城市总体规划(国函[2007]19号),在批复中明确了杭州的城市性质和功能定位,确定了“一主三副六组团”的城市格局,即:从以旧城为核心的团块状布局,转变为以钱塘江为轴线的跨江、沿江,网络化组团式布局。

采用点轴结合的拓展方式,组团之间保留必要的绿色生态开敞空间,形成“一主三副、双心双轴、六大组团、六条生态带”开放式空间结构模式。

从此杭州市城市的发展由“西湖时代”走向“钱塘江时代”。

●一主三副:一“中心城区”三“副城:江南城临平城下沙城”①中心城区:即一主三副,由主城、江南城、临平城和下沙城组成。

承担生活居住、行政办公、商业金融、旅游服务、科技教育、文化娱乐、都市型和高新技术产业功能。

逐步形成体现杭州城市形象的主体区域。

②江南城:由滨江区、萧山城区和江南临江地区组成,是以高科技工业园区为骨干,产、学、研协调发展的现代化科技城和城市远景商务中心。

沿江地区为居住生活区、公建区和远景城市商务中心,南部为商贸、居住生活区,东、西部为工业区和文教科研区。

规划城市人口110万人,城市建设用地102平方千米。

杭州市城市总体规划引言杭州市作为中国东部地区的重要城市之一,拥有悠久的历史和丰富的文化底蕴。

近年来,随着经济的发展和人口的增加,杭州市的城市规模不断扩大,城市发展面临着诸多挑战和机遇。

为了推动杭州市的可持续发展,杭州市政府制定了城市总体规划,以指导未来城市的发展方向和规划布局。

规划目标杭州市城市总体规划的目标是以人为本,坚持可持续发展的原则,建设宜居、宜业、宜游的现代化国际化城市。

具体目标包括:1.加强城市综合开发利用,提升城市功能和竞争力;2.实现生态文明建设,保护生态环境和生态资源;3.优化城市空间布局,提升城市的容貌和形象;4.促进城乡一体化发展,实现城乡协调发展;5.加强城市基础设施建设,提高城市的服务能力和品质。

规划内容城市发展布局杭州市城市总体规划的发展布局分为两个层次:主城区和副中心。

1.主城区:主城区是杭州市的中心商务区和文化中心,包括西湖区、下城区、上城区等。

主城区将进一步提升城市功能和总体形象,建设高效便捷的交通系统,增加公共服务设施和文化设施,提高城市的宜居性和宜业性。

2.副中心:为了分担主城区的发展压力,杭州市将发展副中心,包括滨江区、余杭区等地。

副中心将成为主城区的延伸,主要发展商务办公、高新技术产业、科研教育等领域,形成多中心城市格局,促进城市的功能均衡发展。

环境保护和生态恢复杭州市城市总体规划将注重生态环境保护和生态资源的合理利用,采取一系列措施保护水资源、减少污染物排放、治理大气污染等。

杭州市还将加大生态恢复力度,保护和修复湖泊、河流、山林等自然生态系统,提高城市的生态品质。

交通规划交通是城市发展的重要支撑,杭州市将加强城市交通规划和建设。

主要包括:1.发展便捷高效的城市公共交通系统,优化公交线路和站点布局,提高公交服务质量;2.加快轨道交通建设,完善城市地铁网络,提升城市的交通运输能力;3.改善道路网络,提升道路通行能力,缓解交通拥堵问题;4.发展新能源交通,推广电动汽车、共享单车等,减少机动车排放,改善空气质量。

国务院关于《杭州市国土空间总体规划(2021—2035年)》的批复文章属性•【制定机关】国务院•【公布日期】2024.10.20•【文号】国函〔2024〕158号•【施行日期】2024.10.20•【效力等级】国务院规范性文件•【时效性】现行有效•【主题分类】土地资源正文国务院关于《杭州市国土空间总体规划(2021—2035年)》的批复国函〔2024〕158号浙江省人民政府、自然资源部:你们关于报请批准《杭州市国土空间总体规划(2021—2035年)》的请示收悉。

现批复如下:一、原则同意自然资源部审查通过的《杭州市国土空间总体规划(2021—2035年)》(以下简称《规划》)。

《规划》是杭州市各类开发保护建设活动的基本依据,请认真组织实施。

杭州是浙江省省会,东部地区重要的中心城市,国家历史文化名城,国际性综合交通枢纽城市。

《规划》实施要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神,完整准确全面贯彻新发展理念,坚持以人民为中心,统筹发展和安全,促进人与自然和谐共生,发挥全国数字经济创新中心和区域性科技创新高地、先进制造业基地、东部现代服务业中心、国际旅游目的地等功能,奋力谱写中国式现代化建设杭州篇章。

二、筑牢安全发展的空间基础。

到2035年,杭州市耕地保有量不低于174.41万亩,其中永久基本农田保护面积不低于145.16万亩;生态保护红线面积不低于4693.50平方千米;城镇开发边界面积控制在1647.90平方千米以内;单位国内生产总值建设用地使用面积下降不少于40%;用水总量不超过上级下达指标,其中2025年不超过32.68亿立方米。

明确自然灾害风险重点防控区域,划定洪涝、地震等风险控制线以及绿地系统线、水体保护线、历史文化保护线和基础设施建设控制线,落实战略性矿产资源等安全保障空间。

三、构建支撑新发展格局的国土空间体系。

深度融入长江经济带发展、长三角区域一体化发展战略,加强与上海、南京、合肥等城市的协同联动发展,唱好杭甬“双城记”,加强杭州都市圈国土空间开发保护利用的区域协同,促进形成主体功能明显、优势互补、高质量发展的国土空间开发保护新格局。

精品资料《杭州市城市总体规划(2001-2020)修改(草案)》原文........................................杭州市城市总体规划(2001-2020)修改(草案)一、总规修改的背景《杭州市城市总体规划(2001-2020)》(以下简称总规)于2007年经国务院批复,在总行总规的知道下,有效地发挥规划对城市发展的调控和引导作用。

城市中心地位得到提升,辐射带动能力不断增强,城市建设发展方向和布局得到落实,“一主三副六团生态带”的城市格局初步形成,在名城保护、风景旅游、生态环保、公共服务于民生保障、城市更新、交通市政建设等方面实施成效显著。

但是城市在发展过程中也面临着一些新问题:一是新的功能载体不断出现,城市转型升级压力增大;二是城市用地快速扩张,人口疏解却滞缓;三十城市公共设施和基础设施仍需强化;四是资源约束进一步加剧,生态环境面临较大压力。

为实现美丽中国建设样本的目标,落实新型城镇化的战略要求,进一步强化杭州作为长三角南翼中心城市的功能,优化城市空间布局,加强区域统筹和城乡一体化发展,提升城市基础设施建设水平,增强保障民生的能力,应对新的发展形势,解决新的问题,经国务院及浙江省人民政府同意,杭州市开展了对现行总体规划的修改。

二、总规修改的原则坚持“一张蓝图绘到底”,认真总结现行总规实施中的成功经验,对现行总规不适应的内容有针对地进行修改,切实解决现行总规实施中存在的问题,保障杭州转型升级和实现经济社会可持续发展。

总规修改的原则是:(一)坚持新型城镇化的发展方向。

(二)坚持实现美丽中国建设样本的目标。

(三)坚持构建多规融合的规划体制和机制。

(四)坚持近远结合、着眼期内的工作要求。

三、总规修改的重点任务杭州正处在创新驱动、转型发展的关键时期,要紧紧未然杭州发展的战略要求,加强对影响杭州城市未来发展的重大战略型、宏观性、创新性、关键性问题的研究,把握总规修改的战略方向和重点任务。

发布时间:2008-11-3一、本次总体规划获批复对杭州市城市发展有何重要意义?答:城市总体规划是引导和调控城市建设,保护和管理城市空间资源的重要依据和手段,对科学合理地进行城市现代化建设、促进社会经济协调发展、指导城市有序发展、提高建设和管理水平等方面有着十分重要的作用。

此次国务院批复的总体规划,确定了杭州市“一主三副六组团”的城市格局,明确了杭州市由“西湖时代”走向“钱塘江时代”的发展方向,为城市发展提供了广阔的空间,对保护历史文化名城和西湖风景名胜区提出了具体要求,并为杭州市到2020年的城市发展提供了科学的依据。

二、本次总体规划对杭州市城市性质是怎么定位的?答:科学的城市定位对城市沿着正确的方向发展具有非常重要的意义。

在总体规划编制过程中,对城市性质的确定进行了全面深入的论证和研究,确定的城市性质既体现了杭州在国家、区域、全省所处的地位,又贯彻了科学发展观、可持续发展和以人为本。

国务院批复的杭州市城市性质表述为:“杭州市是浙江省省会和经济、文化、科教中心,长江三角洲中心城市之一,国家历史文化名城和重要的风景旅游城市。

”为此,批复中还强调“要以科学发展观为指导,坚持经济、社会、人口、环境和资源相协调的可持续发展战略,统筹做好杭州市城市规划、建设和管理的各项工作。

大力推进经济增长方式的转变,积极调整产业结构和布局,优先发展高新技术产业和第三产业,不断完善城市功能,逐步把杭州市建设成为经济繁荣、社会和谐、设施完善、生态良好,具有地方特色的现代化城市。

这不仅明确了杭州市城市性质,而且还从科学发展观、构建和谐社会的角度,站在促进社会经济协调发展的战略高度提出了实现这一性质的具体要求,明确了杭州今后发展的基本思路和目标。

三、能否介绍一下这一轮城市总体规划的编制背景?答:杭州市上一轮城市总体规划于1978年7月编制,1983年5月16日经国务院批准实施。

该规划对指导杭州市城市建设,完善城市功能,促进经济和社会全面发展起到了积极的作用。

杭州市土地利用总体规划(2006~2020年)文本目录前言 (1)第一章总则 (2)第二章土地利用战略和指导方针 (6)第三章规划目标和调控指标 (10)第四章空间组织与结构调整 (11)第五章农用地保护 (18)第六章建设用地节约集约利用 (21)第七章风景旅游资源保护 (26)第八章中心城区土地利用控制 (29)第九章重大工程与重点项目 (34)第十章规划实施保障措施 (40)第十一章附则 (44)前言杭州市地处长江三角洲南翼,杭州湾西端,钱塘江下游,是浙江省省会,全省的政治、经济、科教和文化中心,全国15个副省级城市之一,被国务院确定为全国重点风景旅游城市和历史文化名城。

杭州市辖上城、下城、江干、拱墅、西湖、滨江、萧山、余杭8个区,富阳、临安、建德3个县级市和桐庐、淳安2个县。

2005年年末全市常住人口785.63万人,生产总值(GDP)达到2942.65亿元,按常住人口计算的人均生产总值(GDP)为37456元,财政总收入520.79 亿元。

市域土地总面积1684075公顷,其中农用地面积1399515公顷,占83.10%;建设用地面积130641公顷,占7.76%;未利用地面积153920公顷,占9.14%。

杭州市上一轮土地利用总体规划以1996年土地利用现状变更调查成果为依据,从1997年开始编制《杭州市土地利用总体规划(1997~2010年)》,于1999年经国务院批准实施。

规划的实施对促进全市的经济社会发展和生态建设起到了十分重要的保护和保障作用,取得了极其显著的经济、社会和生态效益,城乡面貌发生了巨大变化。

然而,随着杭州市区位条件的改善和发展环境的优化,经济社会发展进入快速发展阶段,对用地的现实需求与计划供应的矛盾进一步突出,耕地保护形势更加严峻。

经济全球化和产业结构升级与增长方式转变的内在动力,迫切需要调整土地利用结构和布局,转变土地利用方式和创新土地资源配置机制。

新一轮城市总体规划的批准实施后,与现行土地利用总体规划空间布局的矛盾日益凸现。

杭州市城市总体规划(2001-2020)杭州市城市总体规划—规划图(查看大图)一、杭州市城市现状(2005年)二、规划期限与目标1、规划期限近期:2001~2010年;远期:2011~2020年;远景:展望到2050年左右。

2、规划目标杭州市发展目标:经过20年的努力,经济社会发展主要指标达到或接近发达国家水平。

进一步发挥杭州在以上海为龙头的长江三角洲地区重要中心城市的辐射带动作用和在全省的整治、经济、文化、科教中心作用,强化科技创新和中心城市的综合服务功能,逐步把杭州建设成为经济繁荣、社会和谐、设施完善、生态良好,具有地方特色的现代化城市。

本轮规划的主要指标如下表:三、城市规划布局:形成“一主三副、双心双轴、六大组团、六条生态带”开放式空间结构模式。

杭州市城市总体规划结构图2007年2月16日国务院正式批复杭州市城市总体规划(国函[2007]19号),在批复中明确了杭州的城市性质和功能定位,确定了“一主三副六组团”的城市格局,即:从以旧城为核心的团块状布局,转变为以钱塘江为轴线的跨江、沿江,网络化组团式布局。

采用点轴结合的拓展方式,组团之间保留必要的绿色生态开敞空间,形成“一主三副、双心双轴、六大组团、六条生态带”开放式空间结构模式。

从此杭州市城市的发展由“西湖时代”走向“钱塘江时代”。

●一主三副:一“中心城区” 三“副城:江南城临平城下沙城”①中心城区:即一主三副,由主城、江南城、临平城和下沙城组成。

承担生活居住、行政办公、商业金融、旅游服务、科技教育、文化娱乐、都市型和高新技术产业功能。

逐步形成体现杭州城市形象的主体区域。

②江南城:由滨江区、萧山城区和江南临江地区组成,是以高科技工业园区为骨干,产、学、研协调发展的现代化科技城和城市远景商务中心。

沿江地区为居住生活区、公建区和远景城市商务中心,南部为商贸、居住生活区,东、西部为工业区和文教科研区。

规划城市人口110万人,城市建设用地102平方千米。

杭州市滨江区的总体规划滨江区的总体规划滨江区面积73平方公里,位于钱塘江南岸,是未来的杭州市城市副中心,当前正在建设成为“以高新技术产业为骨干,集教育、商贸、居住等功能为一体的高科技、多功能、园林化的科技新城”。

滨江区辖西兴、长河、浦沿3个街道、28个行政村、7个社区。

当前总人口约20万人,其中常住人口12万人,来杭创业者及流动人口约8万人。

滨江规划人口为23万;2020年钱江两岸包括滨江区和钱江新城的规划总人口,将增至92万。

从规划看,未来的滨江区将形成西、北部沿钱塘江边为公共服务设施、研发居住综合带,中部为产业园区带,南部为研发居住带和生态保护带的城市形态,呈沿钱塘江平行发展的城市空间形态,在用地布局上规划形成“一心、四轴、二区、六片、三基地”的布局结构。

“一心、四轴、二区、六片、三基地”的布局结构如下:一个公共中心,即高新开发区(滨江)东部的区级中心。

四条发展轴,即沿钱塘江、中兴路、四季大道、彩虹大道四条发展轴线。

二个产业园区,即杭州高新技术产业开发区之江园区,浦沿工业园区。

九个居住片,即本域内的九大居住片。

三个研发中心,即以现状高新软件园为基础的研发中心,东部公共中心南部研发中心,沿白马湖西侧研发中心。

城市道路交通1、快速路系统:中兴路~杭州萧山机场快速路、彩虹大道(东西向);四季大道、风情大道(南北向)2、主干路系统:主干路:火炬大道、江晖路、中兴路、滨康路、滨兴路3、次干路系统:闻涛路、东信大道、浦沿路、海纳路、信诚路、创业路、长河路、江虹路、西兴路、滨宁路。

4、公共交通发展战略:突出公共交通在城市交通中的优先地位,建立一个以轨道交通为骨干,公共汽电车为主体,其它公共交通方式为补充的方便、快捷、布局合理、设施先进、管理良好、环保舒适的多层次现代化公共交通系统,逐步改进居民出行结构。

一、三大主要商圈(1)星光大道商圈,即以星光大道商业步行街和集团总部楼群、沿江景观带及周边高档住宅区为基础,以商业步行街大型百货店、超市为主体,鼓励发展品牌专卖店、专业店及中小型餐饮业,将购物与沿江景观旅游结合起来,打造一个成为领导杭州市场新潮流、新方向的现代都市商业圈。

城市規劃原理—杭州市城市總體規劃院系:建築系3X學號:10312346組員:羅佩佳指導老師:陳信安杭州市城市总体规划(2010-2020)一:区位条件:杭州是浙江省省会,全省政治、经济、科教和文化中心,是全国重点风景旅游城市和历史文化名城。

它地处长江三角洲南翼,杭州湾西端,钱塘江下游,京杭大运河南端,是长江三角洲重要中心城市和中国东南部交通枢纽。

二:城市发展:1、历史角色:杭州曾是五代吴越国和南宋王朝两代建都地,是我国八大古都之一。

杭州是良渚文化的发祥地。

南宋时,杭州是全国的文化中心,经济空前繁荣。

2、当代角色:长江三角洲外的第二大中心城市和中国东南部交通枢纽。

浙江省政治、经济、文化中心。

中国著名的风景旅游城市,有“上有天堂,下游苏杭之称”。

三:城市范围:城镇体系规划范围:为杭州市域行政管辖范围,包括杭州市区和富阳、临安、桐庐、建德、淳安等五个县(市),总面积16596平方米。

城市规划区围:包括杭州市区行政管辖范围和水源保护区,其中市区含上城、下城、拱墅、西湖、江干、滨江、萧山、余杭等八个城区,面积为3068平方千米;水源保护区涉及富阳市的部分临江地区,面积为54平方千米;总面积为3122平方千米。

四:城市规模1:人口规模市域人口数量(万人)市区长住人口(万人)2010年870 570 预计2020年1030 6502、用地规模2、经济规模五:城市总体规划城市布局形态为从以旧城为核心的团块状布局,转变为以钱塘江为轴线的跨江、沿江,网络化组团式布局。

采用点轴结合的拓展方式,组团之间保留必要的绿色生态开敞空间,形成“一主三副、双心双轴、六大组团、六条生态带”开放式空间结构模式。

2007年2月16日国务院正式批复杭州市城市总体规划(国函[2007]19号),在批复中明确了杭州的城市性质和功能定位,确定了“一主三副六组团”的城市格局,即:从以旧城为核心的团块状布局,转变为以钱塘江为轴线的跨江、沿江,网络化组团式布局。

第1章项目概况1.1 项目由来杭州市城市总体规划已明确,杭州市城市发展形态由围绕西湖单一中心集中密集发展,向以钱塘江为轴线多中心组团式发展。

未来杭州市用地发展以主城为基础,跨江、沿江、网络化组团式布局。

采用点轴结合的拓展方式,形成“一主三副、双心双轴、六大组团、六条生态代”的开放式空间结构。

杭州主城规划将以建设国际风景旅游城市和国家历史文化名城为主,其中老城区由于受用地空间及环境容量的限制,进一步发展空间受到一定的制约。

而钱江新城作为杭州未来的CBD,是新兴的政治、文化、商业、商务和休闲娱乐中心,也是杭州主城区主要的建设开发和经济增长点。

其区域性市政道路网络构架的建设直接影响着钱江新城的整体发展和面貌。

为了加快城市化进程建设步伐,实现沿江开发的战略目标,需要加快基础设施的建设,建设区域内主干骨架,完善路网。

红普路工程是钱江新城扩容区块路网内的一条南北向城市主干路,北起艮山东路、南至沿江大道,是扩容区块狭长的用地范围内东部的一条南北向道路,工程全长约1210.3m,道路红线宽40m,为时速50km/h城市主干路,路面类型为低噪声沥青混凝土路面结构,工程涉及桥梁1座(跨越规划引水河)。

车站南路工程是三堡单元区块路网内的一条南北向城市次干路,北起钱江路、南至沿江大道,工程全长约345m,道路红线宽36m,为时速50km/h城市次干路,路面类型为低噪声沥青混凝土路面结构,工程不涉及桥梁。

1.2 项目地理位置红普路工程实施地位于钱江新城扩容区域,车站南路工程位于三堡区块。

第2章工程内容2.1 工程名称、性质与建设单位工程名称:红普路(艮山东路~沿江大道)、车站南路(钱江路~沿江大道)道路工程。

工程性质:新建。

建设单位:杭州市钱江新城建设指挥部。

2.2 工程规模及总投资各工程具体规模及投资见表2-1。

表2-1道路工程规模及总投资2.3 工程概况各工程概况见表2-2~表2-8,线路走向见附图2。

表2-2道路工程标准横断面设计概况·3·表2-3道路工程平纵断面设计概况表2-4道路工程涉及桥梁工程工程概况·4·表2-5道路工程占地情况及压线拆迁概况表2-6道路工程截污纳管工程及区域拆迁规划概况·5·表2-7道路工程压线拆迁工业企业概况污水(根据规划,主要为生活污水)全部纳管送城市污水厂集中达标处理。