人教版小学道德与法治 感受生活中的法律教学设计

- 格式:docx

- 大小:25.57 KB

- 文档页数:4

【部编人教版】小学六年级上册道德与法治《1感受生活中的法律》优质课教学设计一. 教材分析《感受生活中的法律》是小学六年级上册道德与法治课程的一部分,主要目的是让学生了解法律在日常生活中的重要性,认识到法律对个人和社会的保障作用。

通过本节课的学习,学生将能够理解法律的基本概念,知道法律对生活的影响,培养遵纪守法的良好习惯。

二. 学情分析六年级的学生已经具备了一定的法律意识,他们对法律有初步的认识,但不够深入。

在学习过程中,学生可能对法律的具体内容感到抽象和难以理解。

因此,教师需要通过生动的教学手段,引导学生理解法律的重要性,并将其运用到日常生活中。

三. 教学目标1.让学生了解法律的基本概念和作用。

2.培养学生遵纪守法的良好习惯。

3.引导学生认识法律对个人和社会的保障作用。

四. 教学重难点1.法律的基本概念和作用。

2.法律对个人和社会的保障作用。

五. 教学方法1.情景模拟:通过模拟生活中的场景,让学生了解法律的作用。

2.案例分析:通过分析典型案例,让学生理解法律的重要性。

3.小组讨论:引导学生分组讨论,培养学生的合作能力和法律意识。

六. 教学准备1.准备相关的案例和图片。

2.准备情景模拟的场景和道具。

3.准备教学PPT。

七. 教学过程1.导入(5分钟)通过一个生活中的实例,如交通事故,让学生思考法律在这个事件中的作用。

引导学生认识到法律对生活的影响,激发学生的学习兴趣。

2.呈现(15分钟)呈现相关的案例和图片,让学生了解法律的基本概念和作用。

通过案例分析,让学生理解法律的重要性。

3.操练(10分钟)分组进行情景模拟,让学生在实际操作中感受法律的作用。

每组选取一个场景,如购物、交通等,模拟其中的法律问题,并展示给其他同学。

4.巩固(5分钟)通过小组讨论,让学生进一步理解法律对个人和社会的保障作用。

每组选取一个案例,分析其中的法律问题,并讨论如何遵守法律。

5.拓展(5分钟)引导学生思考法律在日常生活中的应用,如如何遵守交通规则、如何保护自己的权益等。

新人教部编版六年级上册道德与法治第1课感受生活中的法律教案部编版道德与法治六年级上册感受生活中的法律教学设计感受生活中的法律第一课时1、情感态度与价值观目标:树立法治观念和法治意识,自觉遵守法律与道德。

2、能力目标:能够正确认识法律的保护和规范作用,能够遵守法律和道德。

3、知识目标:了解法律是什么,对法律的概念和法律后果有正确的认识,学会区别道德和法律,懂得道德与法律缺一不可,我们既要遵守法律,也要遵守道德。

重点认识法律,做守法公民。

难点懂得道德与法律缺一不可,既要遵守法律,也要遵守道德。

我们常说“国有国法,家有家规,无规矩不成方圆。

”那么国法指的是什么呢?它和家规、规矩又有什么相同之处和不同之处呢?使用导入语直接导入。

讲授新课【法律是什么】1、展示图片:图一:学生乘坐大巴去秋游图二:爸爸妈妈带孩子到医院看病2、思考:这些事情都和法律有关吗?可能跟哪些法律有关呢?3、过渡语:这些活动都要受法律的约束,也会受法律的保护。

那么,法律究竟是什么呢?4、法律大家谈:法律是什么?请你根据你的理解,谈谈你对法律的认识。

5、归纳1:(1)法律保护我们的权利:财产权、受教育权。

(2)说一说:作为一名小学生,我们在家庭,学校和社会中有哪些权利呢?6、归纳2:(1)法律规定了我们的义务:我要遵守交通法规、保护野生动物。

(2)说一说:作为一名小学生,我们在家庭,学校和社会中有哪些义务呢?7、总结:法律既保护了我们的权利,又规定了我们的义务。

【法律与道德】1、探究与分享:判断下列情景属于道德、法律还是纪律?违反的后果是什么?(1)小伙子,能给老人让个座位吗?(2)无故迟到、旷课,是违法校规的。

(3)无证驾驶、后悔呀!2、真知灼见:你认为违反法律的后果和违反学校纪律的后果是一样的吗?法律和道德、纪律有什么不同呢?3、播放视频:《成都法院公开审判毒品大案:三名主犯被判死刑》4、罗列:违反法律的后果。

5、比一比:法律、道德与纪律的区别。

此教学设计在湖南省青少年法治教育教案评比中获小学组一等奖第一名感受生活中的法律(第一课时)一、指导思想本课教学以《品德与社会课程标准》、《青少年法治教育大纲》为指导思想,使法律为更多儿童所了解,并初步树立遵守法律的意识。

二、教材分析《感受生活中的法律》是部编版六年级上册第一单元第一课。

作为法治教育专册,本册教材意在培养学生的法律意识,逐步形成遵法、守法、用法律解决问题的习惯。

作为教材的第一课旨在帮助学生理解生活中处处有法律,从心理认同法律,为后续的学习奠定基础。

三、学情分析六年级的学生虽知道法律,但对法律的了解较少,很多学生认为法律是大人的事情,跟自己没关系。

这个阶段的学生对法律的认识比较狭窄,会认为只有做错事被警察抓住才会触及法律。

因此,让他们认识法律,知道法律就在身边尤为重要。

四、教学目标1.结合学生日常上学生活,理解我们的生活处处有法律2.通过案例辨析,初步了解自己拥有的权利与义务,树立法律意识。

3.小组合作,比较分析,了解法律与纪律的区别4.结合疫情,讲述身边的故事,感受道德的力量,明白法律与道德是基本的社会规则,缺一不可。

五、教学重难点理解法律就在我们身边,并能区分纪律、道德与法律的区别六、教学方法讲授法、讨论法、案例分析法七、教学准备1.多媒体课件2.视频3.相关法条八、教学过程一、活动一:观察生活寻找身边的法律(8分钟左右)师:同学们,在疫情防控的关键时期,有些人遵守规定,守护自己,守护他人。

也有一些人无视规定,害人害己。

在今年暑假扬州这座城市就因一位南京老太的到来,开始封城。

这位老太在明知自己来自高风险地区的情况下,私自外出,没有上报给社区,并多次不戴口罩出入人员密集之地,在她确诊后,导致多名人员确诊。

她最终也因涉嫌妨害公共安全罪被刑拘。

师:这件事情告诉我们什么道理?生:违反了法律的规定就会受到法律的制裁。

师:是的,法律通过规范人们的行为来保护我们的合法权益。

生:我们要遵守法律。

附资料:民法呵护人的一生这部共206条的总则,被称为“民事权利的百科全书”,将影响每个中国人的社会生活。

我们假设一个名叫“小明”、寿命75岁的中国人,在从摇篮走向坟墓的约27375天里,看看总则将如何保护好他(她)的一生。

本报记者采访了民法学、商法学专家,一起讲述“小明”一生与总则的故事。

①出生权利从妈妈肚子里开始拥有假设在今年10月1日,小明在他(她)妈妈的肚子里开始孕育。

从这天起,小明就受到总则保护了。

这时的小明有哪些权利呢?根据总则第16条规定,“涉及遗产继承、接受赠与等胎儿利益保护的,胎儿视为具有民事权利能力。

”可见,如果有人指明由小明来继承遗产或者接受赠予的财物,小明是有这个权利的。

“这条规定的亮点是确认了胎儿的民事权利能力。

”中国社会科学院法学研究所民法研究室主任谢鸿飞在接受本报记者采访时表示,自然人的权利能力“始于出生,终于死亡”,是各国和地区的共同做法。

这条规定不仅承认了为胎儿保留必要的继承份额,还在其他方面明确了保护胎儿利益。

“比如,如果胎儿在母体受到侵害,导致具有先天缺陷,出生后依然享有损害赔偿请求权。

”时间过了快一年,小明呱呱落地了。

从出生那一刻起,根据总则,小明的人身自由、人格尊严受法律保护,享有生命权、身体权、健康权、姓名权、肖像权、名誉权、荣誉权、隐私权、婚姻自主权等权利。

虽然他(她)这时还不能独立保护自己的权益,但已进入总则保护的网络。

②儿童8岁开始为自己行为负责在信息时代,孩子接触网络的时间越来越早。

一天天长大的小明也不例外,他(她)可能在很小时就会玩网络游戏、买游戏装备、发网络红包,变成让父母头疼的“熊孩子”。

不过,到了8岁,小明要为自己的行为负责了。

总则第19条规定,八周岁以上的未成年人为限制民事行为能力人。

谢鸿飞表示,随着现代科技、经济和教育发展,未成年人的心智能力发展得更快,其信息接受能力也明显提高,但考虑到中国不同地区、城乡之间未成年人的心智成熟程度可能还存在差异,因此,总则最后采取了较为折衷的8周岁为标准。

六年级道德与法治上册《感受生活中的法律》教学设计任务一)3、讲解:介绍法律的定义和作用,让学生了解法律是保护人民权益、维护社会稳定的重要工具。

(教学目标2)环节二生活与法律】1、组织讨论:学生分享自己遇到过的与法律相关的事情,引导学生思考法律在生活中的作用。

(评价任务二)2、小组活动:让学生分组讨论,以“如何保护自己的权益”为主题,设计方案并展示给全班。

(教学目标1)环节三法律作用大】1、游戏环节:设计游戏让学生了解不同法律的作用和重要性,例如“我是交警,你是违章驾驶的人,我要罚款你”,让学生感受到违法的后果。

(教学目标3)2、小结:回顾本节课所学内容,强调法律与道德的关系,鼓励学生自觉遵守法律和道德。

(教学目标1、2)评价与反思1、思考辩论:让学生以“我该不该举报父母违法行为”为题进行思考辩论,引导学生思考法律与家庭关系的问题。

(评价任务一、三)2、反思:教师引导学生思考本节课的收获和不足,帮助学生反思自己的研究和表现。

(教学目标1、2、3)财产权、受教育权等,同时也规定了我们的义务,如遵守交通法规、保护野生动物等。

因此,法律既保护了我们的权利,又规定了我们的义务。

2、在日常生活中,我们也会遇到一些法律问题,比如违反校规、无证驾驶等,违反法律的后果也是不同的。

因此,我们需要了解法律和道德的区别,以及它们在社会中的作用。

3、在探究与分享环节中,我们可以通过讨论和辩论,提高学生的语言表达能力和逻辑思维能力。

同时,播放相关视频和XXX违反法律的后果,也可以帮助学生更深入地了解法律的重要性和作用。

4、在小拓展环节中,我们可以引导学生认识到某些道德要求也是法律要求,如孝敬老年人。

通过感受生活中的法律,我们可以更好地理解和遵守法律,做一个遵纪守法的好公民。

法律规范是指国家法律所规定的各种行为规范。

它是国家对公民和法人行为的要求和限制,是维护社会秩序和公共利益的重要手段。

法律规范的主要特点是具有强制力和普遍性。

池南学校(六)年级(道德与法治)学科教案检查时间:执教时间:年月日一分钟安全教育池南学校(六)年级(道德与法治)学科教案一分钟安全教育池南学校(六)年级(道德与法治)学科教案检查时间:执教时间:年月日一分钟安全教育第1课《感受生活中的法律》教学反思六年级的学生对法律的了解还非常少,很多学生认为法律是大人的事情,跟自己没有关系。

因此,本主题的第一个活动目标是要通过日常生活中的各种具体情况,带领他们发现法律就在身边、就在生活中,不同门类的法律其实离自己很近。

这个年龄段的学生对法律功能和作用的认知比较狭窄,认为法律是比较威严的,认为法律只规定做了错事会被警察抓住进而受到制裁。

这一课通过生动的事例改变学生认知的局限性,让学生理解法律更为重要的作用是保护人们的生活,法律的存在让人和人之间和谐相处,让生活更美好。

在本节课中,设计了如下教学活动:1.利用教材材料组织学生开展讨论,让学生说一说旅游时要注意什么,去医院看病会遇到哪些情况。

在讨论的基础上引导学生交流,共同学习事例中的哪些环节与法律有关。

让学生进一步发言,说一说生活中与法律相关的其它事例。

2.向学生提问:你有哪些财产,家里的哪些东西是你可以支配的?如果爸爸妈妈不让你上学你觉得对吗,为什么?别人可以伤害你的身体吗,可以侮辱你吗,为什么?引导学生讨论帮助学生理解生活现象背后有权利。

向学生提问:为什么要遵守交通法规?为什么不能伤害野生动物?欠债有没有偿还的义务?开办工厂有没有保护环境的义务?引导学生讨论,帮助学生理解生活现象背后有义务。

3.在课堂上展示某一步法律,如《中华人民共和国治安管理处罚法》的若干条文,由学生列举本校的学校纪律,对比法律和纪律。

让学生讨论、交流,说一说法律和纪律分别是谁制定的?它们的内容和要求有什么差别?违反之后会有什么样的后果,差异何在?利用阅读角材料,引导学生列举其他道德和法律相互影响、融合的事例。

3.利用教材提供的材料,引导学生认识几种不同的法律,让学生认识生活与法律的关系,体会法律调整关系的广泛性。

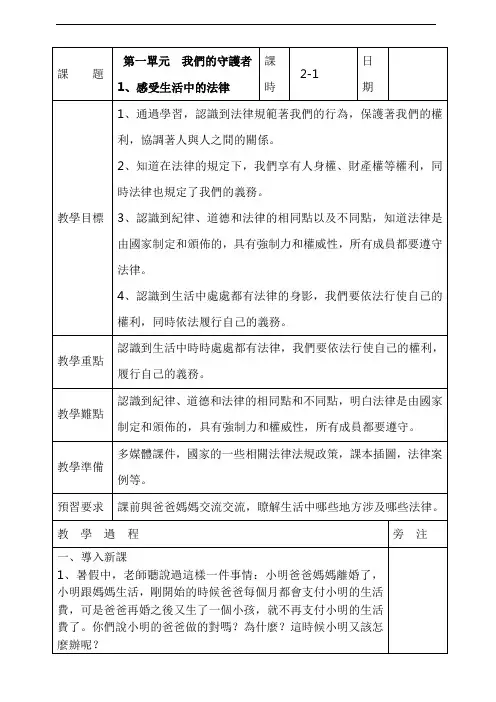

课题第一单元我们的守护者1、感受生活中的法律课时 2-1 日期教学目标1、通过学习,认识到法律规范着我们的行为,保护着我们的权利,协调着人与人之间的关系。

2、知道在法律的规定下,我们享有人身权、财产权等权利,同时法律也规定了我们的义务。

3、认识到纪律、道德和法律的相同点以及不同点,知道法律是由国家制定和颁布的,具有强制力和权威性,所有成员都要遵守法律。

4、认识到生活中处处都有法律的身影,我们要依法行使自己的权利,同时依法履行自己的义务。

教学重点认识到生活中时时处处都有法律,我们要依法行使自己的权利,履行自己的义务。

教学难点认识到纪律、道德和法律的相同点和不同点,明白法律是由国家制定和颁布的,具有强制力和权威性,所有成员都要遵守。

教学准备多媒体课件,国家的一些相关法律法规政策,课本插图,法律案例等。

预习要求课前与爸爸妈妈交流交流,了解生活中哪些地方涉及哪些法律。

教学过程旁注一、导入新课1、暑假中,老师听说过这样一件事情:小明爸爸妈妈离婚了,小明跟妈妈生活,刚开始的时候爸爸每个月都会支付小明的生活费,可是爸爸再婚之后又生了一个小孩,就不再支付小明的生活费了。

你们说小明的爸爸做的对吗?为什么?这时候小明又该怎么办呢?2、学生简单发表自己的看法,教师引出本课话题:是的,小明的爸爸做的是不对的,他没有对小明尽抚养的义务,违反了我国的法律。

这时候小明可以拿起法律的武器,维护自己的权利。

在生活中,如果有人侵犯了我们的权利,我们就可以利用权法律来维护我们自身的权利。

今天这节课,我们就来学习法律方面的常识。

3、板书课题:1、感受生活中的法律二、法律是什么1、教师引导:同学们,你们知道法律是什么吗?关于法律你们知道些什么?学生说一说自己知道的关于法律的知识。

教师小结:看来大家对法律的知识了解的还不真不少,法律在生活中规范着我们的行为,保护着我们的权利,协调着人与人之间的关系,法律就在我们的身边,时常与我们相伴,大家来看一看,下面的这些事情都与法律有关吗?2、教师出示课本第2页的两幅插图,引导学生看一看,了解图片上的内容,想一想这些活动和法律有哪些关系?预设:图1:学生乘坐大巴去秋游,依据《合同法》第三百零二条规定及《消费者权益保护法》第十一条规定,乘客对提供服务的承运人有权依据自己的损失要求承运人承担全部的赔偿责任。

教学设计:感受生活中的法律一、教学目标:1.知识目标:通过本节课的学习,学生能够了解生活中的法律,并且能够根据生活中的实例体会到法律的重要性。

2.能力目标:培养学生的观察和分析问题的能力,使他们能够运用法律知识解决实际生活中的问题。

3.情感目标:通过案例的分析,培养学生正确遵守法律、积极与他人合作的意识和态度。

二、教学重点和难点:1.教学重点:学生能够理解法律在日常生活中的应用,并且能够运用法律知识进行解决问题。

2.教学难点:让学生从实际生活中的案例中感受到法律的重要性,并且学会如何应用法律知识。

三、教学准备:1.教师准备:课件、教学实例、幻灯片、小组讨论活动相关资料。

2.学生准备:书本、作业本、笔。

四、教学过程:步骤一:导入(5分钟)1.教师通过提问学生生活中的实例引入本节课内容,例如:在学校遵守纪律、停红灯过马路等。

2.教师指导学生思考这些实例是如何与法律相关联的。

步骤二:学习法律的概念和意义(15分钟)1.教师讲解法律的概念和意义,简单介绍法律的作用和重要性。

2.教师通过小组讨论的方式,让学生分享一些他们生活中与法律相关的例子,并且让学生讨论这些例子中法律的作用是什么。

步骤三:实例分析(25分钟)1.教师根据学生的分享,选择一些实例进行讲解。

例如,一个学生因为在学校欺负同学而被处罚的情况。

2.教师与学生一起分析这个实例中学生的行为是否违反了法律,法律如何保护受欺负的同学,以及违法行为的后果。

3.教师引导学生自己思考,如果他们遇到类似的情况时,应该如何应对。

步骤四:问题解决(25分钟)1.教师组织学生进行小组讨论,提出一些生活中常见的问题,例如:发现同学在课堂上作弊、延迟交作业等。

2.学生根据已学的法律知识,结合自己的实际情况,进行讨论并提出解决问题的办法。

3.学生将各小组的答案反馈给全班,共同讨论最佳解决方案。

步骤五:总结和课堂作业(10分钟)1.教师总结本节课的内容,强调学生通过案例分析与小组讨论,体会到了生活中法律的重要性,并且能够运用法律知识解决问题。

感受生活中的法律教学过程:一、回顾上节课内容:请学生说说我们上节课学习了什么内容,其他同学听后做补充。

二、新课学习:1、引入谈话:法律调整社会关系,保护合法权益,维护公共秩序。

大到国家的政治生活,小到个人的家庭生活,处处都有法律的身影。

所以,法律和我们的生活有密切的关系。

2、学习教材第五页,看看图画,了解生活中的法律。

3、学习教材第六和第七页,了解《刑法》和《民法》的内容,知道《刑法》是规定犯罪和刑罚的法律,了解《刑法》的作用;知道《民法》是维护人们日常生活秩序的主要法律,了解民法的作用;知道除了《刑法》和《民法》之外,还有《行政法》,并引导学生了解《行政法》的作用。

三、完成教材第八页练习,教师订正答案,同桌检查完成情况,教师巡视批改。

四、拓展延伸,总结本课内容。

通过采访同学和老师,了解一下我们学校的生活会涉及哪些法律,这些法律发挥了什么作用。

说说我们了解了那些法律的内容,知道了我们生活中有哪些和法律有关。

没有语言,人与人就不能顺畅沟通;没有规则,人与人就不能正常交往;同样,如果没有法律,人们的行为就没有了约束,我们的社会就会一片混乱,因此,法律的作用很大。

五、继续学习法律的作用有哪些?结合教材内容进行归纳总结。

1、法律为我们设定了行为准则,提供了外部保障,维护着我们的正常生活;2、法律如同指南针,告诉我们行为的方向;3、法律如同尺子,衡量我们行为的对错;4、法律如同武器,是保护我们的坚强后盾。

六、分小组讨论教材内容。

评判图画中人物的行为是否?为什么?请用法律的准则进行评判,并为他们想出正确的办法。

七、拓展延伸,课后小结。

1、总结:人人依法享有权利,人人依法履行义务,希望孩子们人人遵守法律,做一个遵纪守法的好公民。

2、组织一次“法律故事会”,讲一讲自己经历过的与法律有关的故事,并说说它带给我们的启示。

部编版六年级上册课时教案1感受生活中的法律2019六年级上册道德与法治教学计划统编小学道德与法治六年级上册教学计划一、学情分析:本班共有学生人,多数学生养成良好的学习和生活习惯,对道德与法治这一学科很感兴趣。

由于本班留守儿童较多,缺乏家庭教育,导致了少部分的学困生,这就要求教师加强对学困生的教育和引导,让他们尽快养成良好的学习习惯。

二、教材分析:教材编排分为四个单元:一单元(我们的守护者),二单元(我们是公民),三单元(我们的国家机构),第四单元(法律保护我们健康成长),教材内容围绕法律、法规,公民的基本权利和义务,国家基本制度、国家机构等内容有机结合起来,成为一个整体。

课文通过插图和典型事例,让学生在学习的过程中,体会自己受到法律保护的同时,也应当遵守法律、法规,做一个合格的小公民。

三、教学目标:1.教育学生,懂得生活离不开法律、法规,。

同时也要利用法律武器保护自己的权利。

2.树立宪法意识,了解法律的作用,体会自己受到法律保护的同时,也应当遵守法律,法规。

3.识记宪法、国家机构的含义、组织体系,设置。

4.初步了解自己拥有的基本权利和义务,树立有权利也有义务的观念。

5.引导儿童热爱生活,学习做人。

培养他们具有良好的品德和学习习惯,乐于探究和热爱生活的儿童。

四、教学重难点:1.要求学生懂得生活中离不开法律、法规,要做守法的公民。

学会利用法律武器来保护自己。

2.培养学生对生活的积极态度,以便参与社会的能力。

3.让法治意识贯穿于学生的生活,切实做好学生良好的品德和习惯养成教育。

4.认知宪法规定的基本权利和义务,树立宪法意识。

五、教学措施:1.让“四种能力”的培养贯穿于课堂教学,转变过去满堂灌的教学观念。

2.课堂教学应体现对儿童的尊重,理解和关注,让孩子们在快乐中学习道德与法治。

3.建立学习小组,开展小组合作学习。

让孩子们在实践中体验,在交流中感悟,享受健康的学习生活。

4.用课件进行教学,力求课堂的多样化、培养学生的学习兴趣和个性品质,及时与学生沟通,搞好师生关系。

人教部编版小学道德与法治六年级上册教学设计(公开课)

【设计意图】本环节借助启发式谈话,运用比拟的方法拉近学生与法律的距离,再以生动形象的法治教育宣传广告让学生感受法律给其生活带来的保护作用。

二、生活中处处有法律

1.过渡∶在我们的生活中到底哪些地方有法律呢?我们来看看这些生活场景,找找法律的影子。

2.出示图片∶

①父母送我去上学②行人车辆有序前行③我在学校认真听讲

④爸爸妈妈带孩子去医院看病⑤ 学生乘坐大巴去秋游

思考:

这些事情都和法

律有关吗?可能

跟哪些法律有关

呢?

图①早上,父母送我上学

图②马路上行人车辆有序前行

图③我在学校认真听讲

图④ 生病了,爸爸妈妈带孩子到医院看病

图⑤ 学校组织学生乘坐大巴秋游

3.小组讨论;生活中的这些事情和法律有什么关系呢?

4.学生交流,教师课件出示相关法律名称或条文。

5.教师提问∶除了这些事情之外,你觉得还有哪些事情也是和法律有关的?

6.教师小结∶这些活动既会受到法律的约束,又会受到法律的保护。

【设计意图】本环节所选材料贴近学生日常生活,便于学生直观地感受到法律在生活中是无处不在的,是与生活密不可分的。

三、我的权利

1.过渡语∶法律保护我们的成长,它给了我们很多权利,我们来看看自己都有哪些权利。

《感受生活中的法律》教学设计第1课时一、教学目标1.了解法律是什么,对法律的概念和法律后果有正确的认识,学会区别道德和法律。

2.能够正确认识法律的保护和规范作用。

3.树立法治观念和法治意识,自觉遵守法律与道德。

二、教学重点及难点重点:认识法律,做守法公民。

难点:懂得道德与法律缺一不可,既要遵守法律,也要遵守道德。

三、教学用具多媒体设备四、相关资源课文相关图片五、教学过程【课堂引入】师:我们常说“国有国法,家有家规,无规矩不成方圆。

”那么国法指的是什么呢?它和家规、规矩又有什么相同之处和不同之处呢?【课堂活动】一、法律是什么展示以下两幅图,了解生活中的法律。

学生乘坐大巴去秋游爸爸妈妈带孩子到医院看病师提问:这些事情都和法律有关吗?学生思考,说说自己的看法。

师:这些活动要受到法律的约束,也会受到法律的保护。

过渡:这些活动都要受法律的约束,也会受法律的保护。

那么,法律究竟是什么呢?活动:认识什么是法律师:我们生活中处处都有法律,根据你的理解,谈一谈什么是法律。

学生思考,谈自己对法律的理解师:法律保护了我们的权利。

在法律的规定下,我们享有人身权、财产权、受教育权等权力,我们在法律的保护下,学习知识、快乐成长。

展示以下两幅图,了解法律保护了我们的权利。

我有财产权我有受教育权归纳:(1)法律保护我们的权利:财产权、受教育权。

师提问:作为一名小学生,我们在家庭,学校和社会中有哪些义务呢?展示以下图片,了解法律规定我们的义务。

我们要遵守交通规则我们要保护野生动物师:法律规定了我们的义务。

过马路,要遵守交通规则;在公共场所,要爱护公物、保护环境;借了别人的东西,要及时归还。

长大成年后,还要努力工作,为国家和社会作出自己的贡献。

归纳:(2)法律规定了我们的义务。

教师总结:法律既保护了我们的权利,又规定了我们的义务。

设计意图:以学生的生活经验为切入点,引起学生的兴趣,并便于学生从具体生活中进行思考的感悟。

探究:法律与道德判断下列情景属于道德、法律还是纪律?违反的后果是什么?(1)小伙子,能给老人让个座位吗?(2)无故迟到、旷课,是违反校规的。

人教版小学六年级《道德与法治》中华街小学:张雨感受生活中的法律第一课时教学设计

一、说教材

本课是六年级法治专册上册第一单元“我们的守护者”的第一课,本课内容由三部分组成:法律是什么、法律与生活、法律作用大。

“法律是什么”这一部分主要是了解法律的内涵,了解法律与纪律、道德等社会规范的关系,“法律与生活”部分引导学生了解与生活关系密切的民法、刑法、行政法,知道法律调整和规范不同领域的社会关系,保障着社会生活的有序进行。

“法律作用大”这一部分了解法律对人的行为的指引作用,认识法律公平正义的内涵。

第一课时的教学内容为本课的第一部分“法律是什么”,这部分内容主要是引导学生了解法律的内涵,知道法律与纪律、道德等社会规范的关系。

作为本册教材开篇之课,努力利用好一切教学资源,通过生动的教学活动让学生形象感知生活中的法律,对法律的权威、强制力有一定了解。

二、说学情

本课针对的教学对象为六年级第一学期的小学生,六年级学生知道法律这个词,但会感觉法律遥不可及。

学生中普遍存在的观点认为,只有在违法乱纪之后才会与法律发生联系,法律的存在是为了惩治罪恶。

学生年龄小,社会经验少,缺少必要的法律常识与法律意识,因此在教学中可以系统地开展有关法律法规的学习。

六年级学生具有一定的观察、分析及资料搜集能力,能借助书籍、网络开展课外的拓展活动,能有效拓宽教学的途径和时空。

当然,小学生还是以感性认识为主要认知形式,需要通过具体的情境和典型生动的事例来激发学生的情感,通过具体的实践活动来得到促进知情意行的统一发展,因此需要教师在教学中注重教学资源的开发与利用,注重教学实践活动的设计与组织。

三、教学目标

1.知识与技能:通过本课教学引导学生感受日常生活与法律息息相关,了解法律规定了人们的权利与义务,认识以法律为代表的社会规则。

2.过程与方法:通过创设生动的生活情境,引导学生进行生活经验与经历的回顾,从而深刻认识到法律在生活中的重要作用。

3.情感态度价值观:懂得珍惜权利,同时又要恪守自己应尽的义务,从而增强国家观念和法律意识,培养公民意识。

四、教学重点及难点

重点:认识法律与我们生活的密切关系。

难点:认识法律与道德、纪律的区别。

五、教学过程

一、谈话导入

1.谈话:你今年多大了?在你的成长中离不开谁的保护?除了父母亲人和老师,还有它也与我们的成长一路相伴,引出“法律”(板书)。

2.出示:法律是国家规定每个公民必须遵守的准则。

3.提问:对于法律,你有哪些认识?

4.播放法治教育宣传广告,现在你又有哪些认识了呢?今天我们就来聊聊生活中的法律。

5.揭示课题:感受生活中的法律

学生结合生活实际谈感受。

学生阅读、学生观看宣传广告,并谈感受。

设计意图:以生活中父母老师的保护成长为本课导入语,通过比拟的方法拉进学生生活与法律的距离。

再以生动形象的法治教育宣传广告让学生感受法律给生活带来的保护作用

二、活动一:生活中处处有法律

1.过渡:那么在我们的生活中到底哪些地方有法律呢?我们来看这些生活场景,找找法律的影子。

2.出示图片:早上,父母送我上学;马路上行人车辆有序前进;

我在学校认真听讲学习;休息日,我安排自己的课余生活;生病了,父母送我去医院看病;学校组织学生乘坐大巴去秋游;

3.小组讨论:生活中这些事情和法律有什么关系呢?

4.指名学生交流,教师课件出示相机法律。

5.提问:除了这些事情,你觉得还有哪些事情也是和法律有关的?

学生观看图片,有机联系自己生活。

学生参与小组讨论,了解这些生活中的事情和法律的关系。

学生结合生活经历和经验进行交流。

从学生的日常生活入手,便于学生直观地感受到法律在生活中是无处不在的,与生活密不可分的。

教师小结:这些活动受法律的约束,也会受到法律的保护。

三、活动二:我的权利

1.过渡语:法律保护我们的成长,因为它给了我们很多权利,我们来看看都有哪些?

2.播放法律小博士介绍:公民的权利

3.提问:你现在了解了作为中华人民共和国的公民,都享有哪些法律赋予的权利呢?

4.补充介绍:针对儿童这一特殊群体,1959年11月20日,联合国大会通过了《儿童权利公约》,提出了各国儿童应对享有的各项基本权利,我国也是共同提案国之一。

让我们通过观看视频,了解一下。

5.法律赋予我们的权利更好地保护了我们的成长,请看下面这则案例,这位同学是怎么样来维护自己的上学权利的。

6.出示案例,引导辨析:借给同学的相机,别人一直没还;暑假里父母上班,把孩子反锁在家里;父母偷看我的日记。

7.小结:以上案例中都显示了同学的受教育权、财产权、人身自由权和隐私权被侵犯了。

学生交流。

学生观看视频,并交流儿童享有的特殊权利。

学生阅读故事《还我上学的权利》并交流感受。

学生观看案例并进行讨论交流。

以法律小博士的形式将枯燥的权利生动地传达给学生,并补充了适合小学生的《儿童权利公约》,是教材内容的有效拓展和补充。

在学生获得认知的基础上,通过对生活中常见案例的分析,激发学生维护自身权利的情感。

四、

活动三:我的义务

1.过渡语:除了权利,我们每个公民还必须履行自己的义务,我们来看看都有哪些?

2.出示法律小博士介绍:公民的义务

3.自我行为检测:出示相关义务,引导学生进行自我检测。

.过马路时要等红绿灯.公共场合不乱扔垃圾.借别人的东西以后及时归还.在景点旅游时不乱写乱刻.按时上学并完成作业.课余时间能从事一定的家务劳动

4.出示教材图文相关资料阅读,教师小结:我们过马路遵守交通法规,公共场所要爱护公物、保护环境,借东西及时归还。

5.案例评析:把小区里的公共绿植挖回家。

你认为作为一名公民,他违背了什么样的义务?如果你遇见,会怎么做呢?

6.教师小结。

通过资料呈现,在学生了解公民基本义务的基础上,以日常行为自我检测的方式推动学生的自我反思,从而激发学生自律的行为。

通过案例评析,关注生活中的小事件,鼓励学生用实际行动做好监督。

五、

活动四:法律与纪律、道德的关系

1.过渡语:有人说,法律规定了公民的权利和义务,但是有的内容纪律和道德也是这样规范的,你觉得三者之间是一样的吗?

2.组织开展学生辩论会。

通过辩论会的形式引导学生清晰分辨三者的关系,同时也是对本课所学内容的巩固和运用。

3.组织阅读教材第4页资料

4.教师小结:法律具有强制性和严肃性。

六、总结延伸+课下作业

七、教学评价设计

本课采用多元的评价方式,不仅体现评价主体的多元化,而且体现评价方式的多样化:

1.教师评价:通过教师呈现的案例引导学生进行认识、评析,从而评价学生对本课教学重难点的掌握情况;

2.学生自评:通过学生进行的书面自我行为检测活动,引导学生对自己行为的反思与评价,从而更好得理解义务对人们的约束作用;

3.学生互评:以辩论的形式评析对法律、道德、纪律三者关系的理解,以例举事实、摆出道理的形式体现的是学生之间的互评。

八、板书设计

九、教学反思:。