武汉地名典故

- 格式:doc

- 大小:24.50 KB

- 文档页数:6

【武昌】三国时孙权在今鄂城建都,名武昌,不久在现在的蛇山筑城,称夏口;公元280年,晋朝将江夏郡改为武昌郡,即为今天武昌城的正名之始,后又改名江夏直至清末,康熙时曾设武昌府。

辛亥革命后改江夏县为武昌县,武昌即成为正式名称。

【汉口】南北朝时期,汉口作为地名在史籍上出现。

今天的汉口其实只有500余年历史,始于明代成化年间的汉水改道。

汉水原来从龟山南边注入长江,成化年间其主流则从龟山北的集家嘴注入长江。

汉水改道后的低洼荒洲地带,至清嘉庆年间发展成为与河南朱仙、江西景德、广东佛山并称四大名镇之盛誉的汉口。

鸦片战争后汉口开埠通商,发展更趋快速。

【汉阳】公元606年,即隋朝大业二年,改汉津县为汉阳县,汉阳名称自此开始。

唐代将县治移至汉阳市区后,才迅速发展起来。

1927年初,武汉国民政府将武昌与汉口(辖汉阳县)两市合并作为首都,并定名为武汉。

今天由武昌、汉口、汉阳三镇组合而成的“武汉市”,其历史只有74年。

【三层楼】三层楼位于武昌城区的北部,泛指和平大道与新河街交汇的地带。

这一带原是一片水塘荒地。

清末,新河洲渐有居民,逐步形成武昌城外的集市贸易场所。

1912年,从事营造业的资本家喻兴隆在今和平大道445号处修建了一栋砖木结构的三层楼房,底层开杂货锦、棺材铺,二楼开茶馆,三楼为说书场和皮影戏场,生意兴隆,远近闻名。

这座三层楼房高踞于四周平房草棚之上,非常突出,成为这一带的显著标志,人们遂以三层楼泛指这一地区。

解放后扩建和平大道时,原楼己经拆除,但三层楼仍为这一带的区片名称。

由武昌至红钢城的16路公共汽车在此设三层楼站。

附近有条小街,至今仍叫三层楼街。

【六渡桥】六渡桥位于汉口中山大道与三民路相交的地带,原有一桥,名六渡桥,又有六度桥、绿豆桥、六道桥、六斗桥、陆渡桥等多种称呼。

名源亦不止一说。

一般认为是三百多年以前成河的玉带河上的三十多座渡桥中的一座。

当时的汉口四面临水,居民常有水灾之度。

明崇桢八年(公元1635年),汉阳府通判袁昌在今长堤街一线筑堤防水,取土处凹陷成河,环绕如带。

武汉--首义之地,九省通衢+“武汉”个人简历,绝密档案,武汉人必看!武汉,简称汉,别称江城,是湖北省省会。

武汉地处江汉平原东部、长江中游,世界第三大河长江及其最大支流汉江在城中交汇,形成武昌、汉口、汉阳三镇鼎立的格局,市内江河纵横、湖港交织,水域面积占全市总面积四分之一。

武汉素有“九省通衢”之称。

是中国内陆最大的水陆空交通枢纽和长江中游航运中心,其高铁网辐射大半个中国,是华中地区唯一可直航全球五大洲的城市。

誉为“东方芝加哥”。

武汉是辛亥革命首义之地,近代史上数度成为全国政治、军事、文化中心。

春秋战国时期,武汉属楚国管辖。

武汉地方建制始于西汉,为江夏郡沙羡县地,东汉末年,在今汉阳先后兴建却月城和鲁山城,在今武昌蛇山兴建夏口城。

时荆州牧刘表派黄祖为江夏太守,将郡治设在位于今汉阳龟山的“却月城”中,“却月城”遂成为武汉市区内已知的最早城堡。

吴黄武二年(223年),东吴孙权在武昌蛇山修筑夏口城,同时在城内的黄鹄矶上修筑瞭望塔,取名黄鹤楼。

南朝时,夏口扩建为郢州,成为郢州的治所。

隋朝置江夏县和汉阳县,分别以武昌、汉阳为治所。

唐时江夏(武昌)和汉阳分别升为鄂州和沔州的州治,明末清初,汉口与北京、苏州、佛山并称“天下四聚”,又与朱仙镇、景德镇、佛山镇同称天下“四大名镇”,成为“楚中第一繁盛处”,为全国性水陆交通枢纽,享有“九省通衢”的美誉。

1911年10月10日湖北革命团体文学社、共进会在同盟会的影响和推动下,发动武昌起义,成立湖北军政府。

全国各地相继响应,不到两个月,全国有十四省宣布独立,清朝统治土崩瓦解。

12月29日南京十七省代表会议选举孙中山为临时大总统,并于1912年元旦在南京成立临时政府民国十六年1927年1月(民国十六年)。

由广州迁武汉的国民政府划汉口、武昌、汉阳为京兆区,定名“武汉”,但三镇市政机构仍分三块,武昌设有市政厅,仍称武昌市。

同年4月中旬,湖北省政府和武汉市政府先后成立,武汉三镇在行政区划上正式统一为一市。

武汉这些地名的由来,你知道多少水果湖武汉有许多有趣的地名,其中小编最喜欢的就是水果湖了~那么水果湖到底为什么叫水果湖?那里有没有水果呢?有一种说法是,当年水果湖相对比较荒凉,沟壑纵横,所有的水道最后都会在今天大概汉秀这个位置汇入东湖,所以会把这一小块湖面叫做水口湖,后来念多了就变成了水果湖!那么水果湖到底有没有水果呢?答案是曾经有,起码是有桃子的!现在的桃山邨,当年就是一座桃山,很多住在水果湖的老一辈人都去那里偷过桃子~六渡桥相传现在的六渡桥以前是个大水坑,有个人的孩子在这里溺水身亡后,怕还有人会吃亏,所以就带人一起筹款修桥,筹到了六斗米修了这个桥,所以就叫它“六斗桥”,即现在的“六渡桥”。

广埠屯在明太祖的时候,要求诸王护卫军都屯田护卫,明成祖的时候更是要发展农业。

楚王积极响应,命令东门外的护卫军置屯耕戍。

明太祖就赐了一个“广”字给诸王的仓库,而楚王的仓库名广埠,所以现在就变成了“广埠屯”。

宗关“宗关”其实就是“上关”,归江汉关管辖,属于过去的征税机构。

硚口硚口这个名字是在汉口出现的时候就有了。

硚口以前有大小两座石桥,一个是明崇祯八年修的玉带河高头的第一座桥,一个是清同治三年修的护城河高头的第一座桥。

“硚口”=“桥口”。

兰陵路现在的兰陵路在第一次世界大战之前属于俄国的租界,所以战争之后就把这些带有俄国色彩的街道名字都改了。

而当时的湖北督军和省长“萧耀南”,他的姓氏郡望是浙江兰陵的,所以就变成了“兰陵路”。

集家嘴/南岸嘴/鲍家巷/弹夹巷明武宗朱厚照归天之后,没有儿子也没有兄弟,可以继承皇位的只有在湖北钟祥的一个堂弟,就是后来的嘉靖皇帝朱厚熜。

新皇帝登基要经过汉阳,官员们和百姓都在汉水两岸争相一睹龙颜。

所以这个接驾的地方就被叫做“接驾嘴”,后来谐音就变成了”集家嘴“。

丹水池清朝末期有个老人在江边上舀水,有个人过来问此地地名,老人耳朵不好,以为问他在做什么,就说了一句“端水吃。

”别人听成了“丹水池”,然后就一直用到了现在。

武汉地名的由来武汉:江夏地名的由来“江夏”一词据清顾祖禹《读史方舆纪要卷七十五湖广》武昌条载:“禹贡荆州之域,春秋时属楚,谓之夏纳。

秦属南郡,汉置江夏郡……应劭曰:沔水自江别至南郡华容为夏水,过郡入江,故曰江夏。

”中国历史上本地两次命名为江夏。

江:以长江流经此地而而命名,夏:三国时期今武昌城称为夏口,吴国在此建筑夏口城,“取对夏口之备”,昔日夏口城建于今湖北武汉市黄鹄山上。

江夏历史悠久,汉高祖六年(公元前201年)置江夏郡(治今武汉市新洲区),始设沙羡县,县治涂口(今金口)。

晋太元三年(378年)改称汝南县。

隋开皇元年(581年)置江夏县,九年(589年)迁治夏口(今武汉市武昌区)。

民国元年(1912年)辛亥革命后,更名为武昌县,寓“因武而昌”之意,素有“楚天首县”之誉。

1926年析城区置武昌市。

1960年县治移http://于纸坊镇。

1975年划归武汉市辖,1995年经国务院批准,撤县设立武汉市江夏区。

江夏区现辖纸坊、金口、乌龙泉、流芳、郑店、五里界6街道。

是:安山、法泗、豹澥、湖泗4镇;山坡、舒安2乡。

纸坊街道在唐代以造纸作坊著称,故名纸坊。

1949年设纸坊乡,1952年改为纸坊区,1958年改称红旗人民公社,1971年镇社分治,1979年设纸坊镇,1998年撤镇设纸坊街道,2001年,将原纸坊街、大桥街和宁港乡合并入。

金口街道古称涂口,因处涂水(今金水)入江口得名。

唐宋之际因在涂口发现金矿改今名。

西汉高祖六年(公元前201年)置江夏郡,设沙羡县,治涂口。

因其地多沙滩而得名。

为武昌建县之始。

吴黄龙元年(229年)吴孙权始筑沙羡城,堪称武汉最早的城。

隋开皇九年(589年),县治北迁夏口(今武昌区),至此,金口曾作为政治文化中心近800年。

因水陆畅通,百货聚集,一向有“黄金口岸”之称。

清同治八年(1869年)设金口镇。

1996年撤镇设金口街道至今。

乌龙泉街道清末建龙王庙,庙前两眼泉井色乌似龙眼,故称乌龙泉。

武汉地名的风俗演义一个地名,或许附载着一个古老的故事,或许镌刻着一段不凡的历史,或许缅怀着一个杰出人物,或许蕴含某种深意。

不信请看——“古琴台”千年知音诉情谊一个地名,或许附载着一个古老的故事,或许镌刻着一段不凡的历史,或许蕴含着某种意义。

因而,武汉地名成为反映城市品格的特殊信息系统,有着丰富而深刻的文化内涵。

行走在古琴台,让记者想起1000多年前的一天,在晋国做官的楚人俞伯牙行舟至汉阳大别山(今龟山)尾,兴之所至,抚琴而弹。

突然,鼓琴音戛然而止,弦断了!俞走出船舱,见一人正在岸边聆听。

此人正是钟子期。

俞重整琴弦,与钟同赏,两人竟心心相通。

俞喜不自胜:“相识满天下,知音能几人。

”遂结为兄弟,相约来年中秋在钟家再相会。

一年过去了,俞伯牙如期而至,不见故人,却见一座新坟,原来子期已故。

俞伯牙悲痛万分,割断琴弦,举琴摔碎,从此罢琴不抚,不久也郁郁而终。

为纪念这两位情谊之深的朋友,人们在俞伯牙鼓琴的地方修建了一个琴台,“古琴台”由此而得名。

而提起知音,人们便会想起俞伯牙、钟子期这对深情厚谊的友人,进而想起武汉,后“知音”也被广泛用作了地名,如知音路、知音西村、知音东村等。

“九女墩”:百年巾帼铸忠魂地名,不仅是一个地方的外在名称代号,而且它还在某种程度上从不同侧面反映了该地的历史、方位、风俗、传说、地方特点等深层次的内涵,具有一定的文化底蕴。

“九女墩”为东湖名胜之一,位于东湖风景区西北部,距东湖渔光村约600米,但“九女”从何而来?缘何命名“墩”字?据记载,这个“墩”字正体现了当时东湖一带乡民对九位烈女的崇敬和爱戴。

1885年4月,太平军第三次攻克武昌,群众纷纷参加起义,太平军与清军在武昌东南一带展开激战。

清军攻陷武昌后,太平军有九位女战士被清军围逼,她们进退无路,眼看清军一步步逼近,女战士仍英勇不屈,壮烈投入东湖慷慨就义。

乡人慕其英烈,将九女合葬于此,为避免清政府摧残,不称此处为墓,而称之为“墩”,九女墩之名便源于此。

你真的了解武汉吗?关于武汉的19条冷知识你不一定都知道!不过你真的了解武汉吗?其实关于武汉还有许多的冷知识,可能90%的小伙伴都不能了解。

1、武汉地名的历史仅有90年武汉建城虽然已有3500年的历史,是我国建城史最为悠久的城市之一。

但是从1927年,国民政府迁都至武汉,首次将汉口、武昌、汉阳三镇合并为京兆区,才开始总称为武汉,开三镇合并之先河。

2、武昌曾经的名字是江夏武昌,一千七百多年前(三国时)孙权在今鄂城建都,名武昌,不久在现在的蛇山筑城,称夏口;公元280年,晋朝将江夏郡改为武昌郡,即为今天武昌城的正名之始,后又改名江夏直至清末,康熙时曾设武昌府。

辛亥革命后改江夏县为武昌县,武昌即成为正式名称。

3、汉口曾是四大名镇之一明末清初汉口与朱仙镇、景德镇、佛山镇同称天下“四大名镇”,称为“楚中第一繁盛”,成为全国性水陆交通枢纽,享有“九省通衢”的美誉。

4、汉阳的地理位置不是阳面汉阳,汉水之阳。

山之南水之北谓之"阳"。

起初汉阳确实是位于汉水北面,明成化年间,汉水改由龟山北面注入长江,汉阳跑到了汉水的南面,但汉阳这个名字已经沿用很久了,也就一直保留了下来。

延伸阅读:20强房企在武汉大展拳脚那些准地王都开张了吗?国家中心城市数量或为12个还有4城紧追武汉不算不知道!闯北上广很贵留武汉这么划算5、武汉火车站为何不以方位命名汉口站建站1896年,武昌站在二十年后1916年建成,而直到十年后的1926年国民政府迁都汉口,将汉口特别市、武昌市和汉阳县合并为武汉。

武昌和汉口在1949年之前是相对独立的两个地区。

有武昌站、汉口站的时候,还没有“武汉市”这个称呼。

6、武汉曾有九座城门武昌城墙始筑于明代,全长约10公里。

全城原设九座城门,清初重新命名,分别是北面的武胜门,西面的汉阳门、平湖门、文昌门,南面的望山门、保安门、中和门,以及东面的宾阳门、忠孝门。

7、道路以别的城市命名1862 年,上海原英美租界合并为公共租界,大家都想用自己国家的语言命名道路,妥协的结果就是——大家全都用中国地名。

三层楼三层楼位于武昌城区的北部,泛指和平大道与新河街交汇的地带。

这一带原是一片水塘荒地。

清末,新河洲渐有居民,逐步形成武昌城外的集市贸易场所。

1912年,从事营造业的资本家喻兴隆在今和平大道445号处修建了一栋砖木结构的三层楼房,底层开杂货锦、棺材铺,二楼开茶馆,三楼为说书场和皮影戏场,生意兴隆,远近闻名。

这座三层楼房高踞于四周平房草棚之上,非常突出,成为这一带的显著标志,人们遂以三层楼泛指这一地区。

解放后扩建和平大道时,原楼己经拆除,但三层楼仍为这一带的区片名称。

由武昌至红钢城的16路公共汽车在此设三层楼站。

附近有条小街,至今仍叫三层楼街。

2六渡桥六渡桥位于汉口中山大道与三民路相交的地带,原有一桥,名六渡桥,又有六度桥、绿豆桥、六道桥、六斗桥、陆渡桥等多种称呼。

名源亦不止一说。

一般认为是三百多年以前成河的玉带河上的三十多座渡桥中的一座。

当时的汉口四面临水,居民常有水灾之度。

明崇桢八年(公元1635年),汉阳府通判袁昌在今长堤街一线筑堤防水,取土处凹陷成河,环绕如带。

为便交通,多处建桥。

但也有人考证其名源于附近原有大度庵,故名六度桥。

此桥随河在清末湮没,但其名作为这一带的泛称留传至今。

现在,三民路南段的西侧有条长仅54米的小街,原为桥头通道,仍叫六渡桥街。

3宗关·水厂宗关和水厂都是汉口汉水铁桥至江汉三桥一带的泛称,几乎是同意语,但又名有自己的来历、所指。

宗关俗称上关,与下关汉口汉关对称,和武昌关,汉阳朝关一起,同属旧江汉关监督署,是过去的征税机构。

名源"江汉朝宗"的"宗"字。

清代在这一带没关收税。

民国以后,征税作用渐小,三十年代以后仅为码头、渡口。

水厂即宗关水厂。

清光绪三十二年(公元1906年),汉口巨商宋伟臣等筹办既济水电公司(取"水火既济"之意),在宗关兴建水厂,是武汉市最早的自来水厂。

水厂建成后,四周多为农田菜地或荒地,只有水厂较为显著,人们便以水厂作为这一带的泛称,相沿至今。

武汉历史名称武汉历史名称武汉,这座位于中国中部的繁华都市,其历史名称随着时代的变迁而不断演变。

从古代的武昌、汉阳,到现代的武汉,这座城市承载着丰富的历史与文化。

武汉三镇的历史形成武汉由武昌、汉阳、汉口三镇组成,这三镇的历史形成各有其独特的发展历程。

●●武昌:武昌的历史可以追溯到东汉末年,当时孙权在此筑城,取名夏口,后改名为武昌。

到了南朝刘宋时期,夏口升级为郢州,成为重要的政治、军事中心。

武昌在历史上曾是许多重大事件的发生地,如辛亥革命的武昌起义,这一事件标志着中国历史的重大转折点,推翻了清朝统治,建立了中华民国。

武昌的地理位置也使其成为长江中游的重要交通枢纽,促进了区域经济的发展。

●●汉阳:汉阳的历史同样悠久,最早可以追溯到西汉时期的沙羡县。

隋朝时期,这里被设置为汉阳县,成为长江沿岸的重要城镇。

汉阳以其丰富的文化遗产和历史建筑而闻名,如归元寺和古琴台。

归元寺是中国佛教禅宗的重要寺庙之一,吸引了大量的信徒和游客。

古琴台则是纪念古代音乐家俞伯牙的地方,传说他在此地弹奏古琴,留下了“高山流水遇知音”的佳话。

●●汉口:与武昌、汉阳相比,汉口的历史相对较短。

明代成化年间,由于汉水改道,汉口逐渐形成市集,并逐渐发展成为武汉地区的重要商业中心。

汉口在19世纪末和20世纪初成为中国最重要的通商口岸之一,吸引了大量的外国商人和企业。

汉口的租界区曾是中西文化交流的窗口,留下了许多具有异国风情的建筑,如江汉关大楼和汉口火车站,这些建筑至今仍是汉口的地标。

●武汉名称的演变武汉这一名称并非自古就有,而是随着历史的发展逐渐形成的。

●●古代合称:在明代以前,所谓的“武汉”实际上是武昌、汉阳两地的合称。

元代诗人余阙在诗中就将武昌、汉阳称为“双城”,显示了这两地由单称到合称的趋势。

这种合称反映了两地在地理和文化上的紧密联系,尽管它们在行政上是独立的,但在经济和社会活动中却常常被视为一个整体。

●●三镇鼎立:随着汉口经济的崛起,武汉三镇逐渐形成了鼎立之势。

武汉地名的来历与典故武汉地名的来历与典故武昌武昌一千七百多年前(三国时)孙权在今鄂城建都,名武昌,不久在现在的蛇山筑城,称夏口;公元280年,晋朝将江夏郡改为武昌郡,即为今天武昌城的正名之始,后又改名江夏直至清末,康熙时曾设武昌府。

辛亥革命后改江夏县为武昌县,武昌即成为正式名称。

龟山蛇山很久以前,大禹承父遗志,为治水三过家门不入,率领百姓挑土筑堤,疏江导河,劳动号子声震云霄,惊动了玉皇大帝。

玉帝深为感动,派龟、蛇二将下凡帮助治水。

大禹非常高兴,便叫蛇做开路先锋。

蛇领命后努力向前,所过之处立刻出现一条大江。

由于蛇走起路来弯弯曲曲,故蛇拖出的大江也曲折而行,龟则紧跟在蛇后面,背上驮着神土,让大禹及时将神土撒下筑成长堤。

当长江开到汉水口时,龟蛇因出力过度,累得不能动了,龟就趴在汉阳,蛇就躺在武昌,龟蛇隔江相望,化成龟、蛇二山,护佑着两岸百姓不受水害。

放鹰台通过考古发掘的研究表明:位于今天洪山礼堂和水果湖游泳池之间的土台地带,是迄今为止发现最早的武汉人的先祖劳动和生活的地方,时间为6000年前。

传说因李白于唐乾元三年(760)曾在此观放鹰捕鱼而得名。

李白生平爱鹰,北游时就曾作过《观放白鹰》二首,其一为“寒冬十二月,苍鹰八九毛,寄语燕雀莫相悼,自有云霄万里高。

”放鹰台遗址面积约1万平方米。

1956年考古发现,1965年和1997年两次发掘,证实为一处新石器时代遗址,属屈家岭文化类型,距今5000~6000年。

遗址上层还发掘出20余座唐宋时期墓葬。

卓刀泉相传在三国争雄的赤壁大战前,关羽奉军师诸葛亮之命率兵马途经此地,正值盛夏,士兵们酷暑难熬,关羽派人四出寻找水源,均无所获。

一位银须飘拂的老翁告诉关羽:“这里原是水丰林茂之地,后来出了个老虎精,把湖湾水源全部糟塌掉了。

老百姓为求水用,还得送上童男童女供这老虎精受用呢!”此话刚出口,一阵狂风起处,一只金睛白额老虎张牙舞爪地扑了过来。

关羽见状,凤眉横竖,怒不可遏,随手祭起那把青龙堰月刀,大刀瞬息化为一条青龙,呼啸着迎虎而上,猛虎也纵身窜向青龙,龙虎相搏,飞沙走石,斗得天昏地暗。

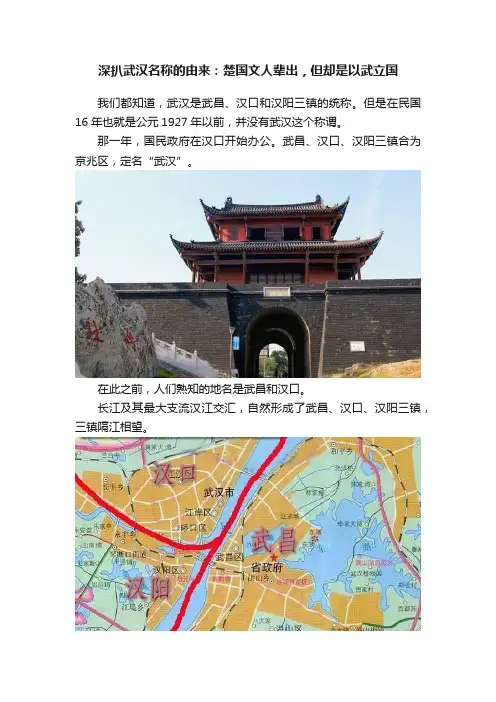

深扒武汉名称的由来:楚国文人辈出,但却是以武立国我们都知道,武汉是武昌、汉口和汉阳三镇的统称。

但是在民国16年也就是公元1927年以前,并没有武汉这个称谓。

那一年,国民政府在汉口开始办公。

武昌、汉口、汉阳三镇合为京兆区,定名“武汉”。

在此之前,人们熟知的地名是武昌和汉口。

长江及其最大支流汉江交汇,自然形成了武昌、汉口、汉阳三镇,三镇隔江相望。

汉口,顾名思义就是汉江之口,是汉江注入长江的地方。

那么武昌呢,这个名字又有什么含义?说到武,先说个小故事。

武昌这个地方,至商朝开始,就是楚国的腹地。

春秋战国时代的楚国,虽然文人辈出,创造出灿烂的楚文化。

但却是以武力闻名九州的。

公元前613年,楚庄王即位,三年后改革朝政,攻灭庸国,开始争霸战争。

楚庄王八年春,楚庄王亲领大军北上,以“勤王”名义攻打周边诸侯小国,最后打到周天子都城洛邑附近。

兵临城下,周定王惊慌失措,派人“慰劳”楚军。

楚庄王问来使九鼎之大小、轻重。

九鼎是天子权力的象征。

楚庄王此问,意在逼周天子让位,自己取而代之。

来使答道:“在德不在鼎。

……周德虽衰,天命未改,鼎之轻重,未可问也。

”楚庄王虽然口称楚国就算用钓鱼钩的勾尖都能铸出九鼎外,但也怕自己成为天下公敌,便退兵了。

这是“问鼎中原”典故的由来。

楚庄王十七年(前597年),楚晋大战。

晋国大败,几乎全军覆没。

战后,楚庄王欲将晋军的尸体堆积在黄河边,筑成“京观”,被大臣劝止。

这件事成为成语“止戈为武”的由来。

我们稍加留意就会发现,武字是止戈两字合成的,所以要能止战,才是真正的武功。

也指不用武力而使对方屈服,才是真正的武功。

事实果然如此。

此事过后,陈国、蔡国、许国、郑国都依附了楚国。

三国时期,孙权将东吴政治中心迁鄂(今湖北鄂州),寓“以武而昌”之意,改鄂名为“武昌”。

我是笑谈古和今。

喜欢这篇文章的话,别忘了关注和点赞,会有更多精彩内容源源不断推送给你。

(图片来自网络)。

湖北地名大全湖北,简称“鄂”,位于中国中部,是一片充满魅力的土地。

它不仅有着丰富的自然资源,还有着悠久的历史文化。

在湖北这片广袤的土地上,分布着许多美丽的城市和地名,每一个地名都承载着丰富的历史和文化内涵。

下面,让我们一起来探索湖北的地名大全吧。

武汉。

武汉,是湖北省的省会城市,也是中国中部地区的政治、经济、文化、金融中心。

武汉地名的由来,相传是因为春秋时期楚国的开国君主楚武王在此筑城,故名武昌。

武汉是一座充满活力和魅力的城市,有着悠久的历史和灿烂的文化。

它不仅是一座现代化的大都市,还是一座充满魅力和活力的城市。

黄石。

黄石,位于湖北省中部,是一座历史悠久的城市。

黄石地名的由来,相传是因为春秋时期楚国的开国君主楚武王曾在此炼铜,铜炉冒烟,烟雾呈黄色,故名黄石。

黄石是一座充满魅力的城市,有着丰富的自然资源和美丽的风景。

这里有着独特的地理位置和丰富的旅游资源,吸引着无数游客前来观光旅游。

宜昌。

宜昌,位于湖北省西南部,是一座风景秀丽的城市。

宜昌地名的由来,相传是因为春秋时期楚国的开国君主楚昭王曾在此筑城,故名宜昌。

宜昌是一座充满活力和魅力的城市,有着得天独厚的自然资源和美丽的风景。

这里有着著名的三峡风光和神奇的巫山神女峰,吸引着无数游客前来观光旅游。

襄阳。

襄阳,位于湖北省中部,是一座历史悠久的城市。

襄阳地名的由来,相传是因为春秋时期楚国的开国君主楚武王曾在此筑城,故名襄阳。

襄阳是一座充满魅力和活力的城市,有着丰富的历史和文化。

这里有着悠久的历史和灿烂的文化,吸引着无数游客前来感受古老的韵味。

荆州。

荆州,位于湖北省中部,是一座历史悠久的城市。

荆州地名的由来,相传是因为春秋时期楚国的开国君主楚武王曾在此筑城,故名荆州。

荆州是一座充满魅力和活力的城市,有着丰富的历史和文化。

这里有着悠久的历史和灿烂的文化,吸引着无数游客前来感受古老的韵味。

总结。

湖北是一片充满魅力的土地,这里有着许多美丽的城市和地名。

每一个地名都承载着丰富的历史和文化内涵,让人们感受到这片土地的独特魅力。

武汉的别称武汉有很多别称:武昌、江城、江汉、夏口、鄂州、大武汉。

每个人都知道它们,可是又有多少人了解它们的由来呢?在这里我给大家说几个。

今天,我想告诉你们的第一个别称是——武昌。

这是一座名副其实的古城,在历史上曾有13个朝代在此建都,故有“十三朝古都”之称。

黄鹤楼、晴川阁等众多名胜,让世人将这座城市称为“东方芝加哥”,人们喜欢称它为“大武汉”。

说起这个名字的由来,还有一段美丽的传说呢!“大禹治水”的故事大家应该都听过吧!传说在武汉境内,一条巨龙叫“苍蟒”常年兴风作浪,危害四邻。

大禹为了拯救黎民百姓,沿着苍蟒住地(现在的黄陂境内),在长江中游打败了它。

于是苍蟒灰溜溜地滚到蛇山脚下,从此再也不敢兴风作浪,并在蛇山旁边的金牛湖畔定居下来。

“大禹治水”的故事便成为后世传颂的佳话。

人们认为大禹和蛇王结为兄弟,所以就把蛇山改称“禹山”,而蛇山北面的土岗则被称为“蛇山岗”。

随着时间的推移,“禹山”的名字渐渐被人们遗忘,“蛇山岗”这个名字却一直流传至今。

传说总归是传说,但那里的文物古迹确实让人感叹:大禹采石矶所用的石料,均取自黄陂的青石山;禹山南麓的禹功矶、禹王宫、禹王庙、禹碑、禹王亭等等,见证了人们对大禹的崇拜。

每逢夏季,禹山附近的村民,更是举行规模盛大的庙会。

人们纷纷从四面八方赶来,祈求神灵保佑。

2、“楚国三户”之一——江城。

武汉市不仅以历史悠久而闻名中外,还因楚国三户之一的江城而得名。

江城的得名,源于长江及其支流汉水交汇处的江汉交汇,“两江汇合之处,汉水之阳,谓之江城。

”春秋战国时期,位于江汉交汇处的汉阳已是楚国重要城邑,楚国在此修筑江陵城,也就是我们现在的江城。

汉高祖刘邦封刘贾为江夏王,从此江城成为一座王城,武汉市的名称也就此出现。

“黄鹤楼”、“晴川阁”、“鹦鹉洲”都是江城的名胜。

白云黄鹤的传说,孟姜女哭长城的故事,令人无限神往。

另外,武汉还有一些小的别称,比如说:“汽车城”、“火车站”、“飞机场”、“光谷”等等。

武汉黄陂名字的由来北周大象元年(579年),宇文亮伐陈拔黄城镇,改镇为南司州,置黄陂县,系合黄城与武湖得名,治所独家村,清乾隆《汉阳府志》云:“独家村在今黄陂县北三里(今黄陂前川定远一带)。

”据刘昫《旧唐书.志第二十》载:“后周于古黄城西四十里独家村置黄陂县。

”另一说据清同治《黄陂县志》载:“北齐以石阳镇改置黄陂县,属南司州。

”黄陂置县始于北齐还是北周,还有待考证。

至于黄陂得名一说是因古为黄国地,处湖滨而得名。

隋初改县为镇,后复为县。

唐贞观年(632年)改属黄州,南宋嘉定三年(1210年),县治迁今前川北滠水河西岸,大致在与今王家河镇对岸,县尉(刘姓)曾刻石柱记其事。

端平三年(1236)寄治鄂州青山矶,元至元12年复还旧治,属黄州路。

明属黄州府,清雍正七年(1729)属汉阳府。

1914年属江汉道。

民国二十七年(1938年)黄陂沦陷,治所先后迁至研子岗余家榜、石门黄门冲。

次年再迁至长堰翁家冲、塔耳(今木兰乡)仙台寺、黄安(今红安)吴家凹、三台寺、蔡店萧家湾、刘家山等地。

民国三十年(1941年)又迁至冯家楼及礼山县(今大悟县)金鼓、李家冲。

民国三十一年(1942年)迁至麻城县张店。

民国三十二年(1943年)又迁回礼山县(今大悟县)宣化店。

民国三十四年(1945年),抗战胜利后,治所迁回县城。

1949年属孝感专区。

1959年属武汉市。

1961年复属孝感专区。

1970年属孝感地区。

1983年10月划入武汉市。

1995年县治城关镇更名为前川镇。

1998年9月15日撤销黄陂县,设立武汉市黄陂区。

黄陂向有“无陂不成镇”之说,寓意为“黄陂人遍天下”。

自汉口开埠以后,黄陂人进城者更多。

据王葆心《续汉口丛谈》考证,汉口黄陂街在明嘉靖以前就已出现。

这是当时汉口惟一以县名命街名的街道。

后黄陂人沿长江东下,在上海又形成了以黄陂人聚居的黄陂路。

1949年去台湾的黄陂就有5500人,如果加之第二、三代人员达到1.8万人,黄陂也因此成为湖北省第一“台乡”。

孙权定名武昌意为武运昌盛,武汉各区地名的...

孙权定名武昌意为武运昌盛,武汉各区地名的由来你知道吗?

江岸区:因位于长江岸边得名

江汉区:因地处长江与汉水汇合处得名

硚口区:旧时在境内两河道修石桥,称大小硚口,故名

汉阳区:以汉阳古城地处汉水之北得名;另据《元和郡县志》载,汉水西自汉川县界流入,汉阳县因此水为名

武昌区:三国孙权迁都鄂县并更名武昌,其寓意为武运昌盛。

民国元年(1912)为纪念辛亥革命改江夏县为武昌县,寓因武而昌之意

青山区:以境内青山(青山口、青山铺、青山矶)命名

洪山区:因洪山(东山、黄鹄山)得名;南宋宝祐五年(1257)随州大洪山幽济禅寺迁黄鹄山而更名

东西湖区:因境内原有东湖、西湖得名

汉南区:因处汉水南部得名;另说因地处武汉市西南部得名

蔡甸区:原为汉阳县,区以驻地名,成集之初有蔡姓家族来此开店,得名蔡甸;古代郭外称郊,郊外称甸;意为武汉畿甸之区

江夏区:原为武昌县,因是古江夏郡之地,故名。

《汉书·地理志》注:沔水至南郡华容为夏水,过郡入江故名江夏

黄陂区:因古为黄国地,处武湖之滨,先民怀念故国,故名

新洲区:隋改衡州为黄州,其治所为新州,唐末因地处举水冲积平原,加水旁,以示区别而得名。

武汉新洲区的历史故事

武汉新洲区是一个历史悠久的地区,有着丰富的历史故事。

在公元前1066年,新洲的曹侠对周武王有功,所以被封国于邾,也就是邾城。

春秋早期,由于纷争不断,邾国开始受欺负,为了在鲁国的淫威下存活,邾国投靠了晋国,成为其附庸之国。

战国末期,齐宣王田辟疆灭了邾国,并将土地并入楚国。

秦朝末年,项羽分封诸侯,邾城又改称为衡山国。

衡山路被废除后改为邾县。

南北朝时,邾县被废,先后换了多个名字。

最后隋炀帝杨广建立了黄冈县的雏形。

到了唐朝,黄冈县并入了许多土地,就称为黄州。

之后的岁月里,战乱不断,地方称呼改来改去,一些位置还废弃了,就将这块土地称为旧州。

此外,辛冲也是新洲区的一个历史悠久的地区。

辛冲因经常受举水、沙河洪水的冲击,故名“辛家冲”,今简称“辛冲”。

在旧街河西有店铺,常遭水淹,有的搬到河东,但生意不好,人们习惯到河西做生意,称河西街为旧街。

这些历史故事不仅丰富了新洲区的文化内涵,也吸引着更多的人来关注和了解这个地区。

武汉地名典故沧海变迁.武汉三镇的由来武昌:三国时孙权在今鄂城建都,名武昌,不久在现在的蛇山筑城,称夏口;公元280年,晋朝将江夏郡改为武昌郡,即为今天武昌城的正名之始,后又改名江夏直至清末,康熙时曾设武昌府。

辛亥革命后改江夏县为武昌县,武昌即成为正式名称。

汉口:南北朝时期,汉口作为地名在史籍上出现。

今天的汉口其实只有500余年历史,始于明代成化年间的汉水改道。

汉水原来从龟山南边注入长江,成化年间其主流则从龟山北的集家嘴注入长江。

汉水改道后的低洼荒洲地带,至清嘉庆年间发展成为与河南朱仙、江西景德、广东佛山并称四大名镇之盛誉的汉口。

鸦片战争后汉口开埠通商,发展更趋快速。

汉阳:公元606年,即隋朝大业二年,改汉津县为汉阳县,汉阳名称自此开始。

唐代将县治移至汉阳市区后,才迅速发展起来。

1927年初,武汉国民政府将武昌与汉口(辖汉阳县)两市合并作为首都,并定名为武汉。

今天由武昌、汉口、汉阳三镇组合而成的“武汉市”,其历史只有74年。

三层楼三层楼位于武昌城区的北部,泛指和平大道与新河街交汇的地带。

这一带原是一片水塘荒地。

清末,新河洲渐有居民,逐步形成武昌城外的集市贸易场所。

1912年,从事营造业的资本家喻兴隆在今和平大道445号处修建了一栋砖木结构的三层楼房,底层开杂货锦、棺材铺,二楼开茶馆,三楼为说书场和皮影戏场,生意兴隆,远近闻名。

这座三层楼房高踞于四周平房草棚之上,非常突出,成为这一带的显著标志,人们遂以三层楼泛指这一地区。

解放后扩建和平大道时,原楼己经拆除,但三层楼仍为这一带的区片名称。

由武昌至红钢城的16路公共汽车在此设三层楼站。

附近有条小街,至今仍叫三层楼街。

水果湖水果湖泛指武昌城区东北部滨临东湖的大片地区,现为中共湖北省委和湖北省人民政府的所在地。

水果湖并不产水果。

原是一片荒丘野岭,沟壑纵横,连农田菜地也不多。

每逢下雨时,丘岭上的雨水顺着沟壑汇集到这里的湖汊里,由此出口流入东湖,人们便把这个东湖的湖汊称为水口湖。

日久讹变,谐音转化为水果湖。

水果湖边有放鹰台,传为唐代诗人李白放鹰之处。

解放后在此发现新石器时代文化遗址,出土了石斧、石铲、稻壳烧土和陶制生活用具等,说明武汉地区在四、五千年以前就有人类生息繁衍。

现在这一带有洪山宾馆、电讯中心大楼、计量中心大楼等高层建筑。

司门口司门口是武昌解放路与民主路交叉地带的泛称。

现在坐落千这个交叉点的西北侧的武昌区人民政府,在明、清两代是湖北市政使司衙门,即藩司衙门,又称藩台衙门,俗称藩署。

衙门坐北朝南,大门正对长街,即今解放路。

历史上的长街为蛇出所阻,止于蛇山南麓。

蛇山以北至藩司衙门大门口的街道,称为司门口。

明末迷信风水,要用破坏"龟蛇二山环卫"的办法保住大明江山,挖通蛇山(同时斩断龟首),使长街延长到藩司衙门的大门口,但仍习称山北一段为司门口。

1935年扩建此路时,北端辟开旧藩司衙门,使马路延长到中山路,中间腰斩蛇山,上架钢筋水泥蛇山桥,使司门口的泛称延伸到蛇山以南,差不多包括了今解放路的主要商业闹市区。

阅马场阅马场位于武昌城区的中部,东至蛇山洞延伸出来的武昌路,南至阅马场小学,西至湖北剧场,北至蛇山南麓,东西长100米,南北宽300米,是个知名度很高的广场。

武珞路以此为起点,横贯广场的中部,向东伸展,西北与长江大桥的引桥公路相连,西南与彭刘杨路相通,是连通武汉三镇的主干道。

清代初年,巡抚刘兆麟在明代楚王府之东辟建练兵演武的校场,场上有演武厅,是举行武科考试的场所,名阅马厂。

解放后在书写时改"厂"为"场",己经约定俗成。

三百年来,这里发生许多重大历史事件。

1688年6月,武昌发生兵变,推举夏逢龙为总统兵马大元帅,设指挥部于阅马厂。

1853年元月,太乎天国攻占武昌,在阅马厂塔台宣讲革命道理。

辛亥革命时,设武昌起义军政府于阅马厂北部的红楼,并在南部塔台拜将,拜黄兴为战时总司令。

五四运动时期,数千名学生在阅马厂举行集会和示威游行。

北伐军攻占武昌城后,武昌人民在此集会,庆祝北伐胜利。

此后又是人民庆祝抗日胜利、武汉解放的场所。

1981年在这里举行了纪念辛亥革命七十周年的盛大活动。

都府堤都府堤位于武昌解放路北段的西侧,其东原有司湖,清时在此筑堤,堤近都督府衙门,故名督府堤,亦称都府堤。

清代末年,沿堤形成居民区,就叫都府堤大街,人们仍习称为都府堤。

街为南北走向,南起自由路,北至中央农民运动讲习所旧址的大门口,长560米,宽6至10米。

此街的41号是毛泽东在1927年上半年主办农讲历时居住的地方,著名的《湖南农民运动考察报告》就是在这里写成的。

蔡和森、彭湃、杨开慧、夏明翰、毛泽覃等都在这里住过。

此街的10号原为武昌高等师范附小,是1924年任中共武汉地委书记陈潭秋的故居。

1927年4月27日,中共第五次代表大会首次会议就是在这里举行的。

现为中华路中学和江汉大学武昌分部校址。

积玉桥积玉桥泛指武昌解放路北端以东之中山路南北两侧地带,东至*湖北巷,南连得胜桥(街)北端,北至和平大道与一马路交会处。

这一带原来有座桥,《江夏县志》记为鲫鱼桥,建于清光绪十三年(公元1887年),是座内室一丈多的石桥。

每年夏季湖水上涨时,附近的居民就在桥孔处捕鱼捞虾,所捕之鱼多为鲫鱼,遂称此桥为鲫鱼桥,并泛指附近之地。

后来这里成为运送铸造铜元材料的车辆至铜元局的必经之地,便取堆金积玉之意,将鲫鱼桥谐音雅化为积玉桥。

1931年石桥毁坏,1934年改建为钢筋混凝土桥墩、木头桥面的桥梁,1938年又毁,现仅残留桥基,尚可依稀辨认。

积玉桥作为区片名称则沿用至今。

"洋园”成杨园杨园街位于武昌和平大道。

据考证,清朝时期,有一位洋人在武昌桥梁村(铁路医院原门诊部)修建了一座庭园,人们称之为洋园。

后来,该洋园成为张学良的行园,但“洋园”之名一直没有更改。

上个世纪60年代初期,洋园被更名为杨园,一直沿用至今,原来洋人盖的四栋楼房,现在是铁道部第四设计院办公室。

杨园街就是以此为名。

花桥花桥位于汉口解放公园路的西北端。

据传,在原来的黄孝河上,横跨了一座木质桥,两旁有雕花拦板,俗称“花桥”。

花桥之名由此而来。

1965年,此处建造了一座钢筋水泥桥,长19.2米,宽4.02米,桥台为浆砌块面,可通行载重八吨以下的汽车。

后来,为根治黄孝河,把整个河道改为地下涵管,上辟汉口第四干道——建设大道,这座水泥桥也被拆了,未留任何痕迹。

现在,虽然两座桥都已不复存在,但花桥这一地名仍然沿用至今。

户部巷”何以得名户部巷命名的由来,民间传说很多,比较可信的为:明清两朝,武昌城内衙门云集。

如今的司门口附近,以前是中央布政使司衙门在武昌府的办事处机构所在地,故称为“司门口”。

而布政司主管钱粮户籍,民间称为“户部”。

明清年间,户部巷东为藩库,是布政司存放钱粮的金库和粮库;户部巷西为武昌府的粮库所在地。

户部巷正好位于两个库房中间,因而得名。

琴园路成秦园路秦园路位于长江二桥南面,连接着友谊大道、和平大道与临江大道。

秦园路的来历,源于一个典故:清末民初时,富商任桐(琴父)居住在武昌,因眷恋*湖的风光,遂在*湖的西边修建了一座庭园,取名为琴园。

其后,任桐在琴园附近又开辟了一条路与*湖相通,路名为琴园路。

江汉朝宗--宗关宗关得名,与汉口的商贸兴隆有关。

明清以来,汉口商贸日渐繁荣,其交易吞吐量如稻米、牛皮、茶叶,皆居全国之首。

这样肥得冒油的位置,哪个不为之垂涎呢?中国的经商之道,历来有个好“扎堆”的习惯:越是买卖兴隆处,越是竞争激烈处,也越容易赚到钱。

这就是行商坐贾所谓“货卖堆山”的效应。

商贾云集,商机撞脸,货畅其流,财源滚滚,于是居庙堂之高的“肉食者”,“闻香下马”,在此设关收税,分一杯羹,也在情理之中。

清代初年,武汉有四“关”:武昌关、汉阳朝关、汉口宗关、汉关。

四关关三镇,汉口有其半。

其中,汉口汉关原叫下关;宗关在上游,位于汉口镇西5里处的汉水之滨,就被称为上关。

收税者荷包里头暖和了,也就有文化文化的意思了:这汉口的第一关,为我们关进了这许多的银子,总不能老这么上关上关地叫吧?不是有“江汉朝宗”的雅说么?对,就叫这上关为宗关罢!这情节发生在某年某月某日涉及某人,却难以稽考,若有人知道,披露出来也可作为我们这座城市历史的补充。

建关之初,由于汉水流域尤其是江汉平原地区历来是富庶之地,武汉地处水陆要冲,加之当时铁路未通,行货多走水路,走汉水载货下来的船只,多在宗关一带停靠,完税、交易。

有货就有钱,有钱就有吸引力,围绕一个钱字,宗关一带就多了客栈、茶馆、饭馆以及戏院、民舍、商行乃至青楼风月场之类,也是“朝宗”的意思罢,于是,人气就愈益的发旺了,由单纯的税关而成为热闹的码头集镇。

京汉铁路通车后,宗关作为“关”,虽然日渐颓圮,作为一个码头渡口和人烟麇集的居民区,却热闹不减当年。

如今,站在宗关所在的汉江边,当年之宗关,形影俱杳,码头渡口,亦问津无人;只有滔滔汉水,怀着对长江的一腔子柔情,经千里跋涉之后,疲惫而激动地投入大江的怀抱,一了朝宗的夙愿。

痛失知音——钟家村走完汉阳北城巷那不足30米的斜坡,就是钟家村了。

钟家村与一个美丽的传说联在一起——春秋时期,楚国一个叫钟子期的大音乐家,隐居汉阳古城市廛。

一日,钟音乐家在龟山之麓采樵毕,背捆柴禾,在江边歇脚。

忽然,一缕乐音袅袅入耳,钟子期是个识货的,听着听着,竟听出了高山流水的韵味,不禁失声赞叹。

这一叹不打紧,引出了奏琴人俞伯牙。

这伯牙本是个心高气傲的人,倾盖一晤,竟视这樵夫为知音。

一年之后,伯牙到知音隐居地回访,哪晓得,天不假人寿,钟知音已撒手人寰。

当时的情景应该是:悲情催激情,伯牙于知音灵前奏了一曲,下船解缆,橹声矣欠乃,洒泪而去。

行至一渡口,伯牙将那须臾不离的梧桐古琴,摩挲良久,想,琴瑟和谐,当有知音,世无知音,要琴作甚!太息一声,将琴摔碎在一嵯峨怪石上!与这传说相关的三个地方,都有了相关的地名:钟子期隐居亦即俞伯牙痛失知音的村子,叫作钟家村;两位知音切磋之处,叫作琴台;俞伯牙绝望摔琴的渡口,叫作琴断口……回到钟家村。

寻访钟子期隐居之地。

传说指引,出北城巷右手,是凤凰山,凤凰山西南,龟山与凤凰山之间,当有一小山丘——钟家山,此即钟子期结庐之处。

可惜,凤凰山虽然满是建筑,毕竟山形犹在;龟山也是满目苍翠;而钟家山,却早已没有了。

故老云,上个世纪50年代,这里是有座钟家山,山下一弯荷塘,春荷簪夏荷花秋莲藕,景倒是一景,亦是蚊蠓的乐园。

建长江第一桥时,铲丘填塘,由此东西向,筑汉阳大道,东达江边,西至十里铺;在大道北侧建起一片楼群;建此大桥时有不少苏联专家,楼群就有红瓦红墙,有几许斯拉夫味道,很领风骚地吸引人的眼球若干年。

因这片民居地处古钟家村遗址,亦就沿袭了钟家村的名字。

后来,沿汉阳商场十字路口周遭一带,都叫钟家村了。