初中生物消化与吸收

- 格式:ppt

- 大小:1.61 MB

- 文档页数:20

以下是七年级下册生物苏教版关于“人的消化与吸收”的笔记内容:第一章:消化系统简介1.消化系统的组成:o消化道:口腔、咽、食管、胃、小肠(十二指肠、空肠、回肠)、大肠(盲肠、结肠、直肠)。

o消化腺:唾液腺、胃腺、肝脏、胰腺、肠腺。

2.消化系统的功能:o摄取食物。

o将食物物理和化学地分解为小分子,如氨基酸、单糖和脂肪酸。

o吸收这些小分子进入血液或淋巴系统,供身体利用。

第二章:消化过程1.物理消化:o通过咀嚼和口腔内唾液腺分泌的唾液来湿润和初步分解食物。

o唾液中含有唾液淀粉酶,能够初步分解食物中的淀粉。

2.化学消化:o在胃中,胃酸和胃蛋白酶原共同作用,将蛋白质初步分解为多肽。

o在小肠中,胰液和肠液中的酶将多肽、淀粉和脂肪进一步分解为氨基酸、单糖和脂肪酸。

第三章:营养物质的吸收1.小肠的吸收功能:o小肠是主要的吸收器官,其内壁有大量的皱襞和绒毛,大大增加了吸收面积。

o通过主动转运和被动转运的方式,小肠吸收氨基酸、单糖、脂肪酸、维生素和矿物质等营养物质。

2.吸收后的物质转运:o吸收后的营养物质通过血液和淋巴系统运输到身体的各个部位,供细胞利用。

第四章:消化系统的健康与维护1.饮食习惯的重要性:o定时定量,避免暴饮暴食。

o均衡饮食,摄入足够的蛋白质、碳水化合物、脂肪、维生素和矿物质。

o多喝水,保持肠道通畅。

2.口腔卫生:o定期刷牙,保持口腔清洁。

o避免过度甜食和碳酸饮料,减少蛀牙风险。

3.常见消化系统问题:o消化不良、胃酸过多、胃溃疡、便秘等。

o预防措施包括规律作息、适度运动、减少压力等。

以上是七年级下册生物苏教版关于“人的消化与吸收”的主要笔记内容。

建议在学习过程中,结合教材和课堂讲解,做好笔记,并注重理解和应用。

【初中生物】初中一年级生物上册知识点:人体的消化和吸收【—初中一年级生物上册:人体的消化和吸收】下面是

初一

生物下册人体的消化和稀释知识点的自学,同学们深入细致记笔记。

人体的消化和吸收

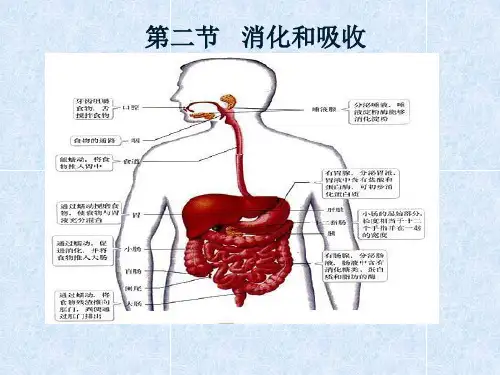

1、消化系统的结构:(1)消化道:口腔、痰、食道、胃、小肠、大肠、肛门。

(2)消化腺:①内消化腺:唾液腺、胃腺、肠腺②外消化腺:肝脏、胰腺。

2、探究实验:馒头在口腔中的变化

原理:馒头的主要成分是:淀粉,淀粉的特性是:遇碘变蓝。

唾液中存有唾液淀粉酶,能够将淀粉转变成麦芽糖。

实验结论是:馒头的变化与牙齿的咀嚼、舌的搅拌以及唾液的作用都有关系。

3、消化:淀粉最先在口腔被消化。

蛋白质步入胃之后已经开始消化。

脂肪直至小肠才已经开始消化。

4、小肠是人体消化和吸收营养物质的主要器官。

:小肠很长,表面有皱襞和小肠绒毛大大增加了吸收面积。

小肠绒毛内有丰富的毛细血管。

小肠具有肠液、胰液、胆汁等多种消化液。

5、肝脏排泄的消化液就是:胆汁,胆汁中不不含消化食物的酶。

通过上面的知识点的学习,相信同学们对此知识点已经很好的掌握了,希望同学们会把生物课程学习的更好,并在考试中取得优异的成绩。

第二节消化和吸收教学目标:1.描述人体消化系统的组成。

2.概述食物的消化和营养物质的吸收过程。

3. 尝试探究馒头在口腔中的变化。

4.通过小肠结构的观察活动,理解小肠是消化和吸收的主要场所,认同结构与功能相统一的观点。

教学重点和难点1.人体消化系统的组成;食物的消化和营养物质的吸收过程。

2.食物的消化和营养物质的吸收过程;探究馒头在口腔中的变化。

教师准备实验“探究馒头在口腔中的变化”和“观察小肠结构”的用具。

教学过程学情分析七年级的学生刚刚接触生物这一门学科,有很强的好奇心和求知望,想要了解自己的身体结构。

通过日常生活经验的积累对消化系统有一定的了解,但食物在消化系统内具体如何消化和吸收的知识却比较缺乏。

而这部分知识又比较抽象,因此,在教学中我通过“探究馒头在口腔中的变化”和“观察鸡的小肠”两个实验,将教学内容形象直观化。

对于学生主要采用“主动参与、主动探究、交流与合作”的学习方法。

引导学生乐学、会学;通过各种学习活动,让学生动手做一做、动脑想一想、动耳听一听、动眼看一看、动嘴说一说,让他们在活动中掌握知识,培养能力,形成情感态度与价值观,从而达到课程目标。

效果分析1、在新课程改革的背景下,我们把“自主、合作、探究的学习”引到生物课堂中,注重学生情感态度价值观的培育,注重问题引领,学生自主探究。

2、从学生自身贴合生活的实际出发,通过”探究馒头在口腔内的变化“亲身体验食物在消化道内的消化过程。

通过对教学环节的环环相扣,层层递进,降低了学生学习新知的难度。

在教学过程中,注意问题的设置由简到难,不断对学生适时的评价和激励,增加了学生学习的积极性自信心,达到知识和情感价值观的统一。

3、教师的定位恰到好处,在生生互动、师生互动中穿针引线,以精炼的语言点拨引导,充分发挥学生的积极性,调动他们的学习兴趣。

教材分析“消化与吸收”是义务教育课程标准试验教材(人教版)七年级下册第四单元生物圈中的人第二章人的营养第二节,本章共分三节,教材通过三节的介绍力求将人的营养问题始终与周围的环境相联系,以便使学生认识到人与生物圈是一个不可分割的整体。

《第二节消化和吸收》教案【教学目标】1、知识:了解人体消化系统的组成。

2、概述食物的消化和营养物质的吸收过程。

3、尝试探究“馒头在口腔中的变化”,进一步培养学生设计实验、分析和解决问题的能力。

4、分析小肠结构与功能的关系,说出小肠的结构与其吸收功能相适应的特点。

5、养成培养良好的饮食习惯。

【教学重点】:体消化系统的组成;食物的消化和营养物质的吸收过程。

【教学难点】:食物的消化和营养物质的吸收过程;探究“馒头在口腔中的变化”【课前准备】:制作多媒体课件;准备有关实验。

【教学设计】食物的消化和吸收思考引言: 我们吃的食物中的营养物质在体内会有什么变化?最后去了哪儿?一、食物的消化和吸收1 、消化定义(1)物理消化(2)化学消化2、消化系统的组成:消化道(口腔、咽、食道、胃、小肠、大肠、肛门)和消化腺(唾液腺、胃腺、胰腺、肠腺、肝脏)3、探究:馒头在口腔中的变化4、消化过程和产物淀粉→麦芽糖→葡萄糖蛋白质→氨基酸脂肪→甘油+脂肪酸理解;认真观看视频,交流讨论自主阅读:化系统示意图。

明白消化系统的组成联系平常的吃饭,交流讨论分组实验:馒头在口腔中的变化。

同组学生既相互分工又相互协作,对照分析实验结果,得出结论。

交流讨论自主阅读:P 28-29 消化过程和产物观看视频,交流讨论解释消化;播放消化的视频指导学生阅读消化系统示意图归纳实验结论,提出并强调消化酶的作用。

提问:口腔在消化系统中有什么作用?它是这样工作的?馒头在口腔中咀嚼,会甜么?为什么?指导学生分组实验,并巡回指导指导学生自主阅读P28-29播放相关视频二、营养物质的吸收1、小肠的结构特点—与其吸收功能相适应2、营养物质的吸收:营养物质→小肠绒毛的毛细血管→细胞处读图P30:小肠的结构认真观看,交流讨论自主阅读:P30-31联系身体,交流讨论指导学生阅读P30:小肠的结构有什么特点?与其吸收功能相适应吗?播放小肠结构特点视频指导学生阅读P30 -31:营养物质的吸收三、小结学生小结营养物质的消化和吸收突出重点四、作业布置回家完成P31 及课课练【课后反思】:本节难度较大,内容涉及消化系统的组成,多种营养物质的消化,小肠适应与吸收营养物质的结构特点等,还有探究实验,要应用多种方法来组织教学,才能较好完成教学任务。

初中生物消化和吸收教案及反思主题:消化和吸收学科:生物年级:初中教学目标:1. 了解消化系统的结构和功能。

2. 了解消化和吸收的过程。

3. 掌握消化和吸收的重要性。

教学重点:1. 消化系统的结构和功能。

2. 消化和吸收的过程。

教学难点:1. 消化和吸收的关系。

2. 消化系统在人体中的作用。

教学方法:1. 课堂讲解。

2. 实验演示。

教学过程:1. 引入:通过举例子引入消化和吸收的概念。

2. 讲解:介绍消化系统的结构和功能,讲解消化和吸收的过程。

3. 实验演示:进行模拟消化实验,让学生了解消化和吸收的具体过程。

4. 讨论:引导学生讨论消化和吸收的重要性。

5. 总结:总结本节课学到的知识,强调消化和吸收在人体中的作用。

作业:1. 完成消化和吸收相关的练习题目。

2. 思考并写下消化和吸收对健康的影响。

【反思范本】在本次教学中,我认为我做得好的地方是引入和讲解环节让学生容易理解消化和吸收的概念。

通过举例子和实验演示,激发了学生的学习兴趣,让他们更加深入地了解了消化和吸收的过程。

我也认为在引导学生讨论和总结环节做得不错,能够帮助学生思考消化和吸收的重要性。

然而,我也意识到在教学过程中还存在一些不足之处。

首先,我在讨论和总结环节应该更加引导学生思考和发表自己的看法,让他们更主动地参与讨论。

其次,我应该更多地使用具体的案例和实践操作,让学生更加直观地了解消化和吸收的过程。

总的来说,本次教学让我认识到了自己的不足之处,并且也提醒我在今后的教学中要多加改进,更加注重学生的参与和实践操作,让他们更好地掌握知识。

4.2.2 消化和吸收一、单选题1.在消化道内,淀粉、蛋白质和脂肪被消化的起始部位分别是()A.口腔、胃、小肠B.口腔、口腔、胃C.胃、胃、小肠D.胃、小肠、大肠【答案】A【分析】在消化道内食物转化为可吸收的过程叫消化,消化分物理性消化和化学性消化.糖类、蛋白质和脂肪必须经过消化才能吸收。

【详解】糖类、蛋白质和脂肪必须经过消化才能吸收。

淀粉的消化是从口腔开始的,在口腔中淀粉被初步分解为麦芽糖,再到小肠中在肠液和胰液的作用下,被彻底分解为葡萄糖;蛋白质的消化从胃开始的,在胃液的作用下被初步消化,再到小肠中在肠液和胰液的作用下,被彻底分解为氨基酸;脂肪的消化开始于小肠,先是胆汁(不包含任何消化酶)将脂肪颗粒乳化为脂肪微粒,再在肠液和胰液的作用下,被彻底分解为甘油和脂肪酸。

所以某同学摄入的混合性食物在消化道内消化、分解,最终得到一组消化终产物是氨基酸、葡萄糖、甘油、脂肪酸。

所以消化道内,消化、淀粉、蛋白质和脂肪的起始部位依次是口腔、胃、小肠,因此BCD错误,A正确。

故选A。

探究唾液对淀粉的消化作用”实验中,下列说法错误的是(A.在37℃下进行实验的目的是模拟人体体温B.唾液和清水的加入量应相等C.加入唾液后,应混匀并静置约10分钟D.加入唾液的组别,在加入碘液时变蓝【答案】D【分析】口腔中具有唾液腺,能分泌唾液,唾液中含有唾液淀粉酶,能够将淀粉初步消化为麦芽糖。

淀粉遇到碘液会变蓝,麦芽糖遇到碘液不会变蓝。

酶的活性受温度的影响,高温和低温都会使酶的活性受到抑制,在37℃左右唾液淀粉酶的催化作用最强。

【详解】A.酶的活性受温度的影响,高温和低温都会使酶的活性受到抑制,在37℃左右淀粉酶的催化作用最强,A正确。

B.一组对照实验中只能有一个变量,其它条件应相同。

这样便于排除其他条件干扰实验。

唾液和清水的加入量应相等,B正确。

C.唾液的消化需要时间,加入唾液后,应混匀并静置约10分钟,C正确。

D.唾液将淀粉分解,因此,加入唾液的组别,在加入碘液时不变蓝,D错误。