(完整word版)20个常见文言虚词

- 格式:doc

- 大小:55.51 KB

- 文档页数:8

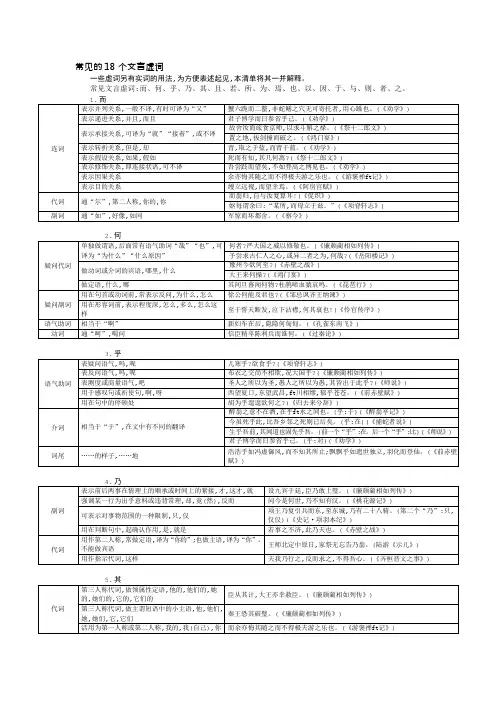

常见的18个文言虚词:而、何、乎、乃、其、且、若、所、为、焉、也、以、因、于、与、则、者、之 1.而(1)连词 1>表并列 今译为:而且、又 。

例释:①明智而忠信,宽厚而爱人,尊贤而重士。

《过秦论》②蟹六跪而二螯《劝学》 ③永州之产异蛇,黑质而白章。

《捕蛇者说》④可以解燕国之患而报将军之仇也《荆轲刺秦王》注:并列关系连词两侧的词语可以调换,调换后语意不发生变化。

2>表顺承今译为:就、才。

例释:①拔剑切而啖之《鸿门宴》 ②振长策而御宇内《过秦论》③我决起而飞,抢榆枋而止《逍遥游》 3>表转折 今译为:却、但。

例释:①青取之于蓝,而青于蓝。

《荀子·劝学》 ②朝济而夕设版焉《烛之武退秦师》③而伤长者之意《荆轲刺秦王》 ④然而成败异变《过秦论》⑤因人之力而敝之《烛之武退秦师》 4>表递进 今译为:并且、而且例释:①君子博学而日参省乎己《劝学》 ②氓隶之人,而迁徙之徒也《过秦论》5>表修饰 今译为:着、地。

例释:①怒而飞,其翼若垂天之云。

《逍遥游》 ②吾尝终日而思矣《劝学》③樊於期偏袒扼腕而进曰《荆轲刺秦王》 ④弃甲曳兵而走《寡人之于国也》⑤扣舷而歌之《赤壁赋》 ⑥我决起而飞,抢榆枋而止《逍遥游》 6>表假设今译为:如果、假使。

例释:①人而无信,不知其可也。

《论语·为政》 ②惑而不从师,其为惑也《师说》③今行而无信《荆轲刺秦王》 ④死而有知,其几何离 《祭十二郎文》 7>表因果今译为:因而、所以 例释:①积善成德,而神明自得,圣心备焉。

《劝学》②仁义不施而攻守之势异也。

《过秦论》 ③秦王必喜而善见臣《荆轲刺秦王》8>表目的 今译为:来 例释:争割地而赂秦《过秦论》 9>表方位 今译为:以例释:①三代而下,有学而不问。

《问说》 ② 由孔子而来,至今百有余岁《孟子》(2)代词 1>第二人称 今译为:你(们)、你(们)的 ①而其勿忘乃父之志 ②业根,死期至矣!而翁归,自与汝复算耳!《促织》 (3)语气词 用在句尾今译为:啊、吧 例释:若敖氏之鬼,不其馁而。

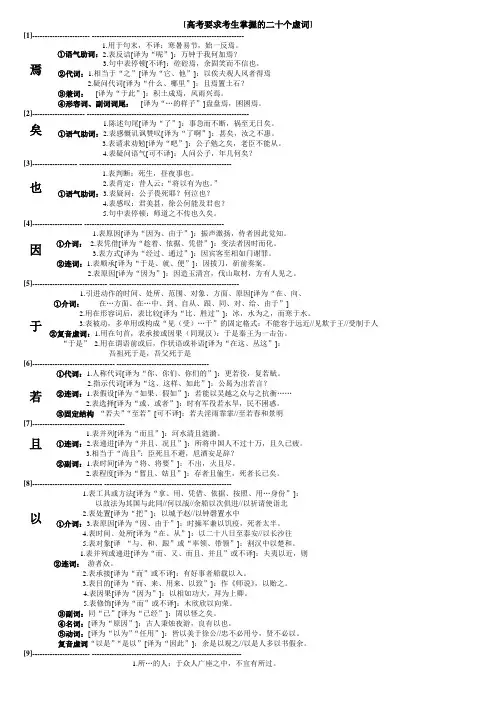

[高考要求考生掌握的二十个虚词][1]----------------------- -------------------------------------------------------------1.用于句末,不译:寒暑易节,始一反焉。

①语气助词:2.表反诘[译为“呢”]:万钟于我何加焉?3.句中表停顿[不译]:硿硿焉,余固笑而不信也。

②代词:1.相当于“之”[译为“它、他”]:以俟夫观人风者得焉2.疑问代词[译为“什么、哪里”]:且焉置土石?③兼词: [译为“于此”]:积土成焉,风雨兴焉。

④形容词、副词词尾: [译为“…的样子”]盘盘焉,囷囷焉。

[2]--------------------- -----------------------------------------------------------------1.陈述句尾[译为“了”]:事急而不断,祸至无日矣。

①语气助词:2.表感慨讥讽赞叹[译为“了啊”]:甚矣,汝之不惠。

3.表请求劝勉[译为“吧”]:公子勉之矣,老臣不能从。

4.表疑问语气[可不译]:人问公子,年几何矣?[3]------------------ -------------------------------------------------------------1.表判断:死生,昼夜事也。

2.表肯定:昔人云:“将以有为也。

”①语气助词:3.表疑问:公子畏死耶?何泣也?4.表感叹:君美甚,徐公何能及君也?5.句中表停顿:师道之不传也久矣。

[4]-------------------- --------------------------------------------------------1.表原因[译为“因为、由于”]:振声激扬,侍者因此觉知。

①介词: 2.表凭借[译为“趁着、依据、凭借”]:变法者因时而化。

3.表方式[译为“经过、通过”]:因宾客至相如门谢罪。

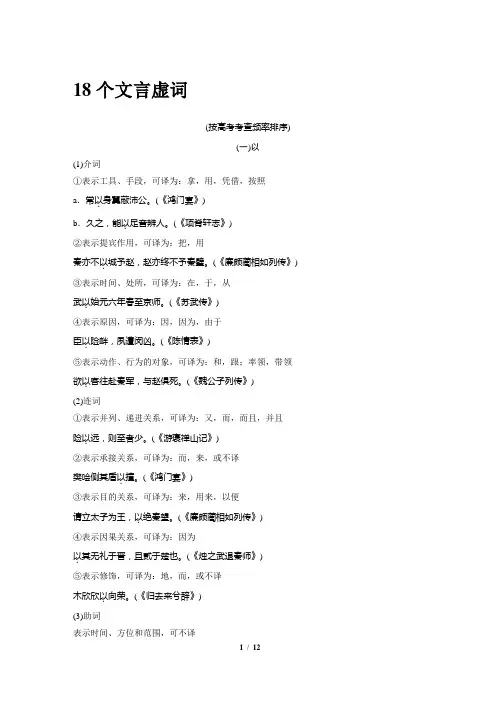

18个文言虚词(按高考考查频率排序)(一)以(1)介词①表示工具、手段,可译为:拿,用,凭借,按照a.常以.身翼蔽沛公。

(《鸿门宴》)b.久之,能以.足音辨人。

(《项脊轩志》)②表示提宾作用,可译为:把,用秦亦不以.城予赵,赵亦终不予秦璧。

(《廉颇蔺相如列传》) ③表示时间、处所,可译为:在,于,从武以.始元六年春至京师。

(《苏武传》)④表示原因,可译为:因,因为,由于臣以.险衅,夙遭闵凶。

(《陈情表》)⑤表示动作、行为的对象,可译为:和,跟;率领,带领欲以.客往赴秦军,与赵俱死。

(《魏公子列传》)(2)连词①表示并列、递进关系,可译为:又,而,而且,并且险以.远,则至者少。

(《游褒禅山记》)②表示承接关系,可译为:而,来,或不译樊哙侧其盾以.撞。

(《鸿门宴》)③表示目的关系,可译为:来,用来,以便请立太子为王,以.绝秦望。

(《廉颇蔺相如列传》)④表示因果关系,可译为:因为以.其无礼于晋,且贰于楚也。

(《烛之武退秦师》)⑤表示修饰,可译为:地,而,或不译木欣欣以.向荣。

(《归去来兮辞》)(3)助词表示时间、方位和范围,可不译受命以.来,夙夜忧叹。

(《出师表》)(4)同“已”,已经前以.降及物故。

(《苏武传》)(5)复音虚词“以是”“是以”引出事理发展或推断的结果,可译为:因此见放。

(《屈原列传》)众人皆醉而我独醒,是以..(二)之(1)代词①代人、物、事,可译为:他(他们),它(它们),我臣请入,与之.同命!(《鸿门宴》)②指示代词,表示近指,可译为:这,这种均之.二策,宁许以负秦曲。

(《廉颇蔺相如列传》)(2)助词①表示修饰,限制,可译为:的沛公之.参乘樊哙者也。

(《鸿门宴》)②用在主谓之间,取消句子的独立性,可不译师道之.不传也久矣!欲人之无惑也难矣!(《师说》)③作定语后置的标志,可不译蚓无爪牙之.利,筋骨之.强。

(《劝学》)④作宾语前置的标志,可不译句读之.不知,惑之.不解。

(《师说》)⑤音节助词,可不译迩之.事父,远之.事君。

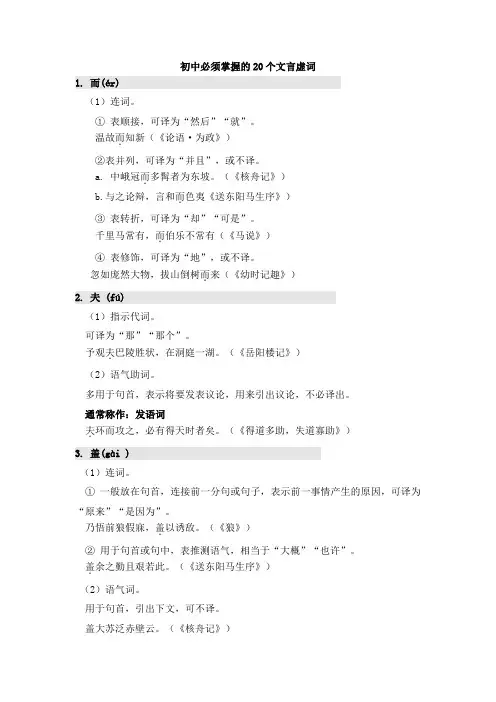

初中必须掌握的20个文言虚词1. 而(ér)(1)连词。

①表顺接,可译为“然后”“就”。

温故而.知新(《论语·为政》)②表并列,可译为“并且”,或不译。

a. 中峨冠而.多髯者为东坡。

(《核舟记》)b.与之论辩,言和而.色夷《送东阳马生序》)③表转折,可译为“却”“可是”。

千里马常有,而.伯乐不常有(《马说》)④表修饰,可译为“地”,或不译。

忽如庞然大物,拔山倒树而.来(《幼时记趣》)2. 夫 (fú)(1)指示代词。

可译为“那”“那个”。

予观夫.巴陵胜状,在洞庭一湖。

(《岳阳楼记》)(2)语气助词。

多用于句首,表示将要发表议论,用来引出议论,不必译出。

通常称作:发语词夫.环而攻之,必有得天时者矣。

(《得道多助,失道寡助》)3. 盖(gài )(1)连词。

①一般放在句首,连接前一分句或句子,表示前一事情产生的原因,可译为“原来”“是因为”。

乃悟前狼假寐,盖.以诱敌。

(《狼》)②用于句首或句中,表推测语气,相当于“大概”“也许”。

盖.余之勤且艰若此。

(《送东阳马生序》)(2)语气词。

用于句首,引出下文,可不译。

盖大苏泛赤壁云。

(《核舟记》)4. 何(hé)(1)代词。

①译为“什么”。

问今是何.世,乃不知有汗,无论魏晋(《桃花源记》)②“何用”连用,译为“怎么样”“怎样”“什么样”。

欲将告于莅事者,更若役,复若赋,则何.如?(《捕蛇者说》)(2)副词。

①何必。

其乡人曰:“肉食者谋之,又何.间焉?”(《曹刿论战》)②怎么能,哪里。

若为佣耕,何.富贵也。

(《陈涉世家》)③询问时间,什么时候。

何.当共剪西窗烛,却话巴山夜雨时。

(《夜雨寄北》)④“一何”连用,译为“多么”。

妇啼一何.苦。

(《石壕吏》)5. 乎(hū)(1)介词。

①介绍动作发生、出现的处所或范围,译为“于”。

醉翁之意不在酒,在乎.山水之间也(《醉翁亭记》)②介绍动作发生的原因,译为“在”。

今虽死乎.此,比吾乡邻之死则已后矣,又安敢毒耶(《捕蛇者说》)③介绍行为动作的趋向,译为“于”“至”。

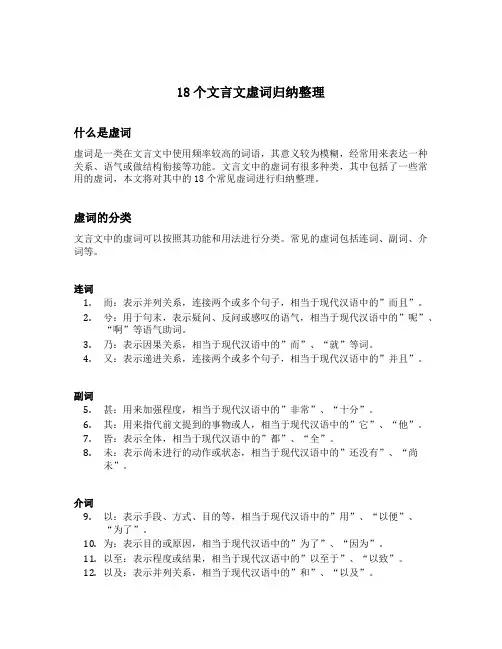

18个文言文虚词归纳整理什么是虚词虚词是一类在文言文中使用频率较高的词语,其意义较为模糊,经常用来表达一种关系、语气或做结构衔接等功能。

文言文中的虚词有很多种类,其中包括了一些常用的虚词,本文将对其中的18个常见虚词进行归纳整理。

虚词的分类文言文中的虚词可以按照其功能和用法进行分类。

常见的虚词包括连词、副词、介词等。

连词1.而:表示并列关系,连接两个或多个句子,相当于现代汉语中的”而且”。

2.兮:用于句末,表示疑问、反问或感叹的语气,相当于现代汉语中的”呢”、“啊”等语气助词。

3.乃:表示因果关系,相当于现代汉语中的”而”、“就”等词。

4.又:表示递进关系,连接两个或多个句子,相当于现代汉语中的”并且”。

副词5.甚:用来加强程度,相当于现代汉语中的”非常”、“十分”。

6.其:用来指代前文提到的事物或人,相当于现代汉语中的”它”、“他”。

7.皆:表示全体,相当于现代汉语中的”都”、“全”。

8.未:表示尚未进行的动作或状态,相当于现代汉语中的”还没有”、“尚未”。

介词9.以:表示手段、方式、目的等,相当于现代汉语中的”用”、“以便”、“为了”。

10.为:表示目的或原因,相当于现代汉语中的”为了”、“因为”。

11.以至:表示程度或结果,相当于现代汉语中的”以至于”、“以致”。

12.以及:表示并列关系,相当于现代汉语中的”和”、“以及”。

13.之:用来表示所属关系,相当于现代汉语中的”的”。

14.之乎者也:用来引述他人的话或观点,表示说话者对他人言论的复述、叙述和引用,相当于现代汉语中的”据说”、“众所周知”。

15.乎:用来表示疑问、反问或感叹的语气,相当于现代汉语中的”吗”、“呢”。

16.焉:用来表示处所、位置,相当于现代汉语中的”在哪里”、“在那里”。

17.自:表示主体的自身,相当于现代汉语中的”自己”、“本身”。

18.至:表示程度、结果,相当于现代汉语中的”到”、“直至”。

虚词的用法及例句下面将对每个虚词进行具体的用法解释,并给出相应的例句。

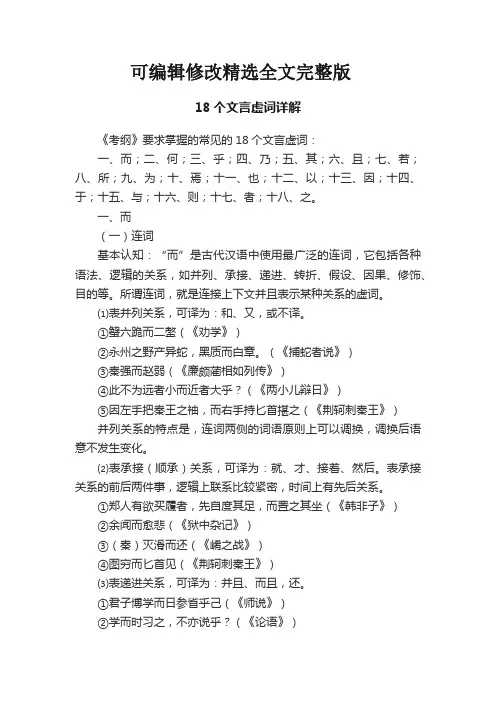

可编辑修改精选全文完整版18个文言虚词详解《考纲》要求掌握的常见的18个文言虚词:一、而;二、何;三、乎;四、乃;五、其;六、且;七、若;八、所;九、为;十、焉;十一、也;十二、以;十三、因;十四、于;十五、与;十六、则;十七、者;十八、之。

一、而(一)连词基本认知:“而”是古代汉语中使用最广泛的连词,它包括各种语法、逻辑的关系,如并列、承接、递进、转折、假设、因果、修饰、目的等。

所谓连词,就是连接上下文并且表示某种关系的虚词。

⑴表并列关系,可译为:和、又,或不译。

①蟹六跪而二螯(《劝学》)②永州之野产异蛇,黑质而白章。

(《捕蛇者说》)③秦强而赵弱(《廉颇蔺相如列传》)④此不为远者小而近者大乎?(《两小儿辩日》)⑤因左手把秦王之袖,而右手持匕首揕之(《荆轲刺秦王》)并列关系的特点是,连词两侧的词语原则上可以调换,调换后语意不发生变化。

⑵表承接(顺承)关系,可译为:就、才、接着、然后。

表承接关系的前后两件事,逻辑上联系比较紧密,时间上有先后关系。

①郑人有欲买履者,先自度其足,而置之其坐(《韩非子》)②余闻而愈悲(《狱中杂记》)③(秦)灭滑而还(《崤之战》)④图穷而匕首见(《荆轲刺秦王》)⑶表递进关系,可译为:并且、而且,还。

①君子博学而日参省乎己(《师说》)②学而时习之,不亦说乎?(《论语》)③臣虽下愚,知其不可,而况于明哲乎(《谏太宗十思疏》)⑷表转折关系,可译为:却、但、可是、然而。

①青取之于蓝而青于蓝。

《劝学》②有如此之势,而为秦人积威之所劫(《六国论》)③涂有饿莩而不知发(《孟子》)④舍其锦绣,邻有短褐而欲窃之(《公输》)⑸表假设关系,可译为:如果、假使。

①诸君而有意,瞻予马首可也(《冯婉贞》)②人而无信,不知其可也(《论语》)③子产而死,谁其嗣之?(《左传》)④死而有知,其几何离?(《祭十二郎文》)⑹表因果关系,可译为:因而、所以。

①余亦悔其随之而不得极夫游之乐也(《游褒禅山记》)②有圣人作,构木为巢,以避群害,而民悦之,使王天下(《韩非子》)③其人居远未来,而为留待(《荆轲刺秦王》)⑺表修饰关系(间隔修饰语与被修饰语,即间隔状语和中心词,也可称偏正关系),可译为:地、着、来,或不译。

18个文言虚词详解通过整理的18个文言虚词详解相关文档,希望对大家有所帮助,谢谢观看!18个文言虚词的用法1、“而”字主要的用法如下:一、用作连词。

可连接词、短语和分句,表示多种关系。

(一)表示并列关系。

一般不译,有时可译为“又”。

如:蟹六跪而二螯。

(《劝学》)(二)表示递进关系。

可译为“并且”或“而且”。

如:君子博学而日参省乎己。

(《劝学》)(三)表示承接关系。

可译为“就”“接着”,或不译。

如:余方心动欲还,而大声发于水上。

(《石钟山记》)(四)表示转折关系。

可译为“但是”“却”。

如:青,取之于蓝,而青于蓝。

(《劝学》)(五)表示假设关系。

可译为“如果”“假如”。

如:诸君而有意,瞻予马首可也。

(《冯婉贞》)(六)表示修饰关系,即连接状语。

可不译。

如:吾尝终日而思矣……(《劝学》)吾恂恂而起。

(《捕蛇者说》)二.用作代词。

只用作第二人称,一般作定语,译为“你的”;偶尔也作主语,译为“你”。

例如:而翁长铨,迁我京职,则汝朝夕侍母。

(《记王忠肃公翱事》)三.复音虚词“而已”,放在句末,表示限止的语气助词,相当于“罢了”。

例如:一人、一桌、一椅、一扇、一抚尺而已。

(《口技》)闻道有先后,术业有专攻,如是而已。

(《师说》)2、“以”字主要的用法:一、用作介词。

主要有以下几种情况:` (一)表示动作、行为所用或所凭借的工具、方法及其他,可视情况译为“用”“拿”“凭借”“依据”“按照”“用(凭)什么身份”等。

例如:①乃入见。

问:“何以战?”(《曹刿论战》)②野马也,尘埃也,生物之以息相吹也。

(《逍遥游》)③斧斤以时入山林。

(《寡人之于国也》)(二)起提宾作用,可译为“把”。

如:五亩之宅,树之以桑。

(《寡人之于国也》)(三)表示动作、行为产生的原因,可译为“因”“由于”。

如:罚所及,则无以怒而滥刑。

(《谏太宗十思疏》)(四)引进动作、行为发生的时间和处所,用法同“于”,可译为“在”“从”。

如:余以乾隆三十九年十二月,自京师乘风雪,……至于泰安。

初中文言文常用的20个文言虚词音序排列:01而,02夫,03盖,04何,05乎,06乃,07其,08且,09然,10若,11所,12为,13焉,14也,15以,16于,17与,18则,19者,20之。

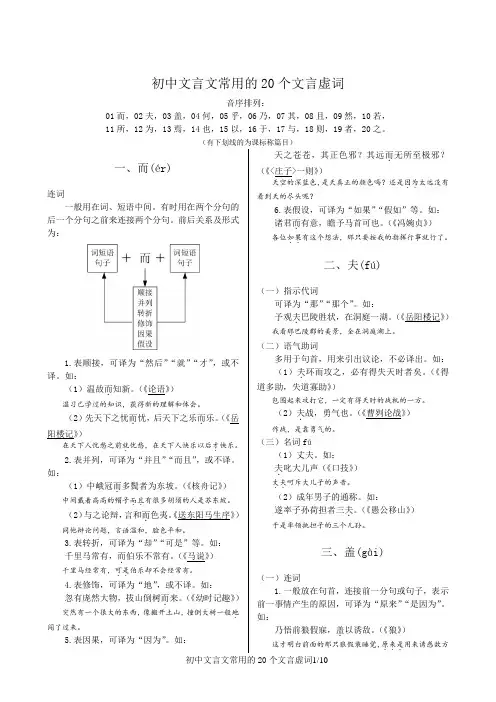

(有下划线的为课标称篇目)一、而(ér)连词一般用在词、短语中间。

有时用在两个分句的后一个分句之前来连接两个分句。

前后关系及形式为:1.表顺接,可译为“然后”“就”“才”,或不译。

如:(1)温故而.知新。

(《论语》)温习已学过的知识,获得新的理解和体会。

(2)先天下之忧而.忧,后天下之乐而.乐。

(《岳阳楼记》)在天下人忧愁之前就.忧愁,在天下人快乐以后才.快乐。

2.表并列,可译为“并且”“而且”,或不译。

如:(1)中峨冠而.多鬓者为东坡。

(《核舟记》)中间戴着高高的帽子而且..有很多胡须的人是苏东坡。

(2)与之论辩,言和而.色夷。

《送东阳马生序》)同他辩论问题,言语温和,脸色平和。

3.表转折,可译为“却”“可是”等。

如:千里马常有,而.伯乐不常有。

(《马说》)千里马经常有,可是..伯乐却不会经常有。

4.表修饰,可译为“地”,或不译。

如:忽有庞然大物,拔山倒树而.来。

(《幼时记趣》)突然有一个很大的东西,像搬开土山,撞倒大树一般地.闯了过来。

5.表因果,可译为“因为”。

如:天之苍苍,其正色邪?其远而.无所至极邪?(《<庄子>一则》)天空的深蓝色,是天真正的颜色吗?还是因为..太远没有看到天的尽头呢?6.表假设,可译为“如果”“假如”等。

如:诸君而.有意,瞻予马首可也。

(《冯婉贞》)各位如果..有这个想法,那只要按我的指挥行事就行了。

二、夫(fú)(一)指示代词可译为“那”“那个”。

如:予观夫.巴陵胜状,在洞庭一湖。

(《岳阳楼记》)我看那.巴陵郡的美景,全在洞庭湖上。

(二)语气助词多用于句首,用来引出议论,不必译出。

如:(1)夫.环而攻之,必有得失天时者矣。

(《得道多助,失道寡助》)包围起来攻打它,一定有得天时的战机的一方。

文言文初中必备的20个虚词1. 初中语文文言文常用有哪些虚词,初中的常见文言虚词之 1、用作代词:可以代人、代物、代事.代人多是第三人称.译为"他"(他们)、"它"(它们). 例:策之不以其道,食之不能尽其材,鸣之而不能通其义,执策而临之,曰:“天下无马!”(《马说》)2、用作助词:(一)结构助词,定语的标志.用在定语和中心语(名词)之间,可译为“的”,有的可不译.例:小大之狱,虽不能察,必以情.(《曹刿论战》)(二)结构助词,宾语前置的标志.用在被提前的宾语之后,动词谓语或介词之前,译时应省去. 例:宋何罪之有?(《公输》)(三)结构助词.当主谓短语在句中作为主语、宾语或一个分句时,“之”用在主语和谓语之间,起取消句子独立性的作用,可不译.译时也可省去. 例:孤之有孔明,犹鱼之有水也.(《隆中对》)(四)音节助词.用在形容词、副词或某些动词的末尾,或用在三个字之间,使之凑成四个字,只起调整音节的作用,无义,译时应省去. 例:顷之,一狼径去,其一犬坐于前.(《狼》) 3、用作动词:可译为“去、往、到”. 例:辍耕之垄上(《陈涉世家》)记忆顺口溜:之字可代人事物,定名之间可译“的”;用作动词“去、往、到”,用作助词可不译. 其1、用作第三人称,相当于“他、她、它(们).例:妻跪问其故. 2、活用为第一人称.相当于“我(的)”、“自己(的).例:并自为其名.(《伤仲永》)3、在句中表示反问语气,相当于“难道”、“怎么”.例:其真无马邪?(《马说》)4、指示代词,相当于“那” “这”之类的词.例:其人视端容寂,若听茶声然.(《核舟记》) 5 、指示代词.表示“其中的”,后面多为数词.例:蜀之鄙有二僧,其一贫,其一富. 记忆顺口溜:其字可代我和他,远指近指“这”和“那”;后带数词译“其中”,表示反问译“难道”. 以1、作为介词表示凭借,译为“凭、靠” 例:乃入见.问:“何以战?”(《曹刿论战》)表示工具、方式、方法,译为“用、拿、把、按照” 例:贫者自南海还,以告富者.(“以”后省略介词宾语.)策之不以其道. 表示时间处所,译为“在、从” 例:2、作为连词表示并列、承接、修饰“以”相当于“而” 例:新城之上,有池洼然而方以长(《墨池记》)表示目的译为“来、用来” 例:表示动作、行为产生的原因,可译为“因”“由于”. 例:不以物喜,不以己悲.(《岳阳楼记》)表示范围译为“到” “已”,已经. 例:固以怪之矣. 记忆顺口溜:“以”作介词“把、拿、用”,因为、按照、在、凭、从;又作连词如同“而”,偶尔通假要分清. 于 1、对,对于.向例:贫者语于富者曰. 2、在,从例:苟全性命于乱世,不求闻达于诸侯.(〈出师表〉) 3、与,跟,同. 例:身长八尺,每自比于管仲、乐毅. 4、到例:指通豫南,达于汉阴.箕畚运于渤海之尾5、放在形容词之后,表示比较,一般可译为“比”,有时可译为“胜过”. 例:生亦我所欲,所欲有甚于生者,故不为苟得也.(〈鱼我所欲也〉)6、被例:受制于人记忆顺口溜:于字可译到、在、从,也可翻作对、与、同;形容词后表比较,动词之后表被动. 而1、表示并列,相当于“而且”、“又”、“和”或不译.例:敏而好学,不耻下问. 2、表示承接关系,相当于“而且”、“并且”、“就”或不译. 例:择其善者而从之,其不善者而改之. 3、表示转折关系,相当于“然而”、“可是”、“却”.例:人不知而不愠,不亦君子乎?4、表示修饰关系,即连接动词和状语,相当于“着”、“地”等,或不译 . 例:临溪而渔,溪深而鱼肥.(〈醉翁亭记〉)记忆顺口溜:而作连词要分清,并列承接与转折;承译“接着“转译“但”,状语后头表修饰. 虽连词“虽”在文言文中主要有两种用法. 1、表示假设,可译为“即使”.例:虽千里弗敢易也,岂止五百里哉(《唐雎不辱使命》)2、表示转折,可译为“虽然”.例:故余虽愚,卒获有所闻(《送东阳马生序》). 然 1、代词起指示作用,译作“这样”、“如此”.例:父利其然也(《伤仲永》).2、连词表转折关系,译作“然而”、“但是”等.例:然足下卜之鬼乎(《陈涉世家》)3、助词分两种情况:① 用在形容词之后,作为词尾,可译作“…的样子”、“…地”. 例:秦王怫然怒(《唐雎不辱使命》)②用于句尾,常与“如”“若”连用,构成“如…然”“若…然”格式,“…的样子”“像…似的”.例:其人视端容寂,若听茶声然.(《核舟记》)注意:容易出错的地方 1.用法词性混为一谈2.古今词语词义词性混为一谈3.不同虚词因意义、用法相近而误4.同一虚词因意义、用法不同而误一、文言实词的一般知识文言实词的一般知识包括:词的古今异义、一词多义、通假字、词的活用等. 二、虚词就是助词、代词之类的. 初中文言文常见虚词的用法(例句主要以四、五、六册为主)之(一)代词作第三人称代词,可以代人、代事、代物.代人多为第三人称,译作“他(她)(他们)”、“它(它们)”.如:①公与之乘,战于长勺.(《曹刿论战》)②陈胜佐之,并杀两尉.(《陈涉世家》)③ 肉食者谋之.(《曹刿论战》)有时也作第一人称,译为“我”.如:太尉苟以为可教而辱教之,。

1.之①<动>到……去。

《为学》:“吾欲~南海。

”②<代>指示代词,相当于“这个”、“这”、“这种”等。

《廉颇蔺相如列传》:“均~二策,宁许以负曲。

”③<代>第三人称代词,相当于“他”、“它”、“它们”、“他们”等。

《论积贮疏》:“生~有时而用~无度。

”《伯克段于鄢》:“爱共叔段,欲立~。

”④<代>指代说话者本人或听话者的对方。

《捕蛇者说》:“君将哀而生~乎?”⑤<代>第二人称代词,相当于“你”、“您”。

《汉书·蒯通传》:“窃闵公之将死,故吊~。

”⑥<助>用在定语和中心词之间,表示修饰、领属的关系,相当于“的”。

《邵公谏厉王弭谤》:“防民~口,甚于防川。

”⑦<助>用在主谓之间,取消句子独立性,一般不必译出。

《师说》:“师道~不传也久矣。

”⑧<助>定语后置的标志。

《劝学》:“蚓无爪牙~利。

”⑨<助>补语的标志。

用在中心词(动词、形容词)和补语之间,可译作“得”。

《捕蛇者说》:“未若复吾赋不幸~甚也。

”⑩<助>用宾语前置的标志。

《师说》:“句读~不知。

”⑾<助>用在表示时间的副词后,补足音节,没有实义。

《赤壁之战》:“顷~,烟炎天。

”⑿<助>用在“前”、“后”、“”、“外”等词语和它们的修饰语之间,表示对方位、时间、围等的限制。

《教战守策》:“数十年~后,甲兵顿弊。

”2.而①<名>颊毛;胡须。

《周礼·考工记》:“深其爪,出其日,作其鏻之~。

”②<代>通“尔”你,你的。

《记王忠肃公翱事》:“~翁长铨,迁我京职,则汝朝夕侍母。

”③<动>通“如”。

好像《察今》:“军惊~坏都舍。

”④<连>1.表并列关系。

《论积贮疏》:“苟粟多~财有余。

”《捕蛇者说》:“黑质~白章。

”2.表相承关系。

《扁鹊见蔡桓公》:“扁鹊望桓侯~还走。

高考必须掌握的文言虚词20个◆而连词,用来连接词、短语和分句,可表示多种关系。

如:①表示并列关系,可译为“而且,又”等。

如:明智而忠信,宽厚而爱人,尊贤而重士。

《过秦论》蟹六跪而二螯。

《劝学》②表示承接关系,可译为“就,接着”等,或不译。

如:学而时习之,不亦说乎?《论语》③表示转折关系,可译为“但是”“然而”等。

如:青,取之于蓝,而青于蓝。

《劝学》人不知而不愠,不亦君子乎?《论语》④表示假设关系,可译为“如果”“假如”等。

如:诸君而有意,瞻予马首可也。

《冯婉贞》人而无信,不知其可也。

《论语》锲而舍之,朽木不折。

《劝学》⑤表示修饰关系,可译为“地”“着”或不译。

如:吾尝跂而望矣,不如登高之博见也。

《劝学》吾恂恂而起。

《捕蛇者说》⑥表示递进关系,可译为“而且”“并且”。

如:君子博学而日参省乎己。

《劝学》⑦表示因果关系,可译为“因而”“所以”等。

如:余亦悔其随之而不得极夫游之乐也。

《游褒禅山记》⑧表示目的关系,可译为“是为了”。

如:缦立远视,而望幸焉。

《阿房宫赋》籍吏民,封府库,而待将军。

《鸿门宴》代词。

代第二人称,一般作定语,译为“你的”“你们的”;偶尔也作主语,译为“你”“你们”。

如:某所,而母立于兹。

《项脊轩志》而翁归,自与汝复算耳!《促织》余知而无罪也。

《左传·昭公二十年》复音虚词,用法如下:①“而已”放在句末,表示限制的语气助词,相当于“罢了”。

如:一人、一桌、一椅、一扇、一抚尺而已。

《口技》闻道有先后,术业有专攻,如是而已。

《师说》②“而后”用在句末,相当于“才”“这才”。

如:臣鞠躬尽瘁,死而后已。

《出师表》③“而况”即“何况”,用反问的语气表示更进一层的意思。

如:今以钟磬置水中,虽大风浪不能鸣也,而况石乎!《石钟山记》④“既而”时间副词,相当于“不久,一会儿”。

如:既而以吴民之乱请于朝,按诛五人。

《五人墓碑记》◆何疑问代词,用法如下:①单独作谓语,问原因,后面常搭配语气助词“哉”“也”等。

相当于“为什么”“什么原因”。

如:予尝求古仁人之心,或异二者之为,何哉?《岳阳楼记》②作宾语,主要指处所和事物,相当于“哪里”“什么”。

注意宾语前置现象。

如:子何恃而往?《为学》大王来何操?《鸿门宴》③作定语,可译为“什么”“哪”。

如:先生不知何许人也。

《五柳先生传》副词,用法如下:①用在句首或动词前,常表示反问,可译为“为什么”“怎么”。

如:何不按兵束甲,北面而事之?《赤壁之战》夫子何哂由也。

《论语·侍坐章》徐公何能及君也?《邹忌讽齐王纳谏》②用在形容词前,表示程度深,可译为“怎么”“多么”“怎么这样”。

如:至于誓天断发,泣下沾襟,何其衰也!《伶官传序》开国何茫然!《蜀道难》复音虚词,用法如下:①“何如”常用于疑问句中,表疑问或诘问,相当于“怎么”“什么样”。

如:樊哙曰:“今日之事何如?”《鸿门宴》今单车来代之,何如哉?《信陵君窃符救赵》君以袁某为何如人哉?《谭嗣同》②“何以”即“以何”,“何”介词宾语提前,用于疑问句中作状语,根据“以”的不同用法,分别相当于“拿什么”“凭什么”等。

如:荣禄遇足下素厚,足下何以待之?《谭嗣同》何以哉?《曹刿论战》◆乎语气助词,用法如下:①表疑问或反问语气,可译为“吗”“呢”。

如:儿寒乎?欲食乎?《项脊轩志》王侯将相宁有种乎!《陈涉世家》欲安所归乎?《赤壁之战》②表测度语气,可译为“吧”。

如:王之好乐甚,则齐其庶几乎。

《庄暴见孟子》日食饮得无衰乎?《触龙说赵太后》③用于感叹句,可译为“啊”“呀”等。

如:呜呼!孰知赋敛之毒有甚是蛇者乎!《捕蛇者说》善哉乎鼓琴,汤汤乎若流水。

《吕氏春秋》④用在句中的停顿处或作词尾,相当于“……的样子”。

如:胡为乎遑遑欲何之?《归去来兮辞(并序)》牡丹之爱,宜乎众矣。

《爱莲说》恢恢乎其于游刃必有余地矣。

《庖丁解牛》介词,相当于“于”“比”。

如:生乎吾前其闻道也固先乎吾。

《师说》颓然乎其间者,太守醉也。

《醉翁亭记》君子博学而日参省乎己。

《劝学》◆乃副词,用法如下:①表示前后两事在时间上的紧接或情理上的顺承,相当于“就”“这才”等。

如:良乃入,具告沛公。

《鸿门宴》度我至军中,公乃入。

《鸿门宴》刿曰:“肉食者鄙,未能远谋。

”乃入见。

《曹刿论战》②表示前后两事在情理上的顺承,相当于“于是”“这才”等。

如:设九宾于廷,臣乃敢上璧。

《廉颇蔺相如列传》陈涉乃自立为王。

《陈涉世家》③表示前后两事在情理上的逆转相背,相当于“却”“竟然”“反而”等。

如:而陋者乃以斧斤考击而求之。

《石钟山记》④表范围,相当于“仅仅”“只”等。

如:项王乃复引兵而东,至东城,乃有二十八骑。

《项羽本纪》⑤表肯定,起确认作用,可译为“是”“就是”等。

如:若事之不济,此乃天也。

《赤壁之战》以其乃华山之阳名之也。

《游褒禅山记》代词,用法如下:①用作第二人称,常作定语,相当于“你的”。

如:王师北定中原日,家祭无忘告乃翁。

《示儿》尔其无忘乃父之志!《伶官传序》②作主语时,可译为“你”。

不能作宾语。

如:今欲发(发兵)之,乃肯从我乎?《汉书·翟义传》③指示代词,相当于“如此”“这样”。

如:子无乃称。

《庄子》真长性至峭,何足乃重。

《世说新语》助词,无实在意义,可不译。

如:帝德广运,乃圣乃神,乃武乃文。

《尚书》◆其代词,用法如下:①第三人称代词。

可代人、事、物,用在名词之前,作领属性定语,可译为“他的”“他们”“它的”“它们的”。

如:臣从其计,大王亦幸赦臣。

《廉颇蔺相如列传》郯子之徒,其贤不及孔子。

《师说》余人各复延至其家。

《桃花源记》②第三人称代词。

一般代人,用在动词或形容词之前,作主谓短语中的小主语,可译为“他”“她”“它”“它们”。

如:成以其小,劣之。

《促织》秦王恐其破璧。

《廉颇蔺相如列传》其闻道也固先乎吾。

《师说》③活用为第一人称(也称为反身代词)。

可用作定语或小主语,视句意译为“我的”“我(自己)的”。

如:今肃迎操,操当以肃还付乡党,品其名位,犹不失下曹从事。

《赤壁之战》而余亦悔其随之而不得极夫游之乐也。

《游褒禅山记》④指示代词,表远指。

作定语,可译为“那”“那个”“那些”“那里”。

如:则或咎其欲出者。

《游褒禅山记》即以其人之道,还治其人之身。

《中庸》有蒋氏者,专其利三世矣。

《捕蛇者说》⑤指示代词,后面多为数词,可译为“其中的”。

如:于乱石间择其一二扣之。

《石钟山记》副词,用法如下:表反诘、委婉、祈使等语气,常与句末的语气助词配合,可译为“大概”“难道”“还要”或不译。

如:①表示推测,可译为“大概”等。

如:其皆出于此乎?《师说》其真不知马也。

《马说》②表反诘,可译为“难道”等。

如:其孰能讥之乎?《游褒禅山记》其真无马邪?《马说》③表委婉,可译为“大概”“还是”等。

如:以乱易整,不武,吾其还也?《烛之武退秦师》④表祈使,可译为“一定”“还要”等。

如:尔其无忘乃父之志!《伶官传序》连词,用法如下:①表假设,可译为“如果”“假如”等。

如:其业有不精,德有不成者,非天质之卑,则心不若余之专耳,岂他人之过哉?《送东阳马生序》②表选择,可译为“还是”等。

如:呜呼!其信然耶,其梦耶,其传之非其真耶?《祭十二郎文》助词,用法如下:①语气助词,有时附在代词“彼”“何”后,一般不译。

如:赐!汝来何其晚也。

《孔子世家》予之及于死者,不知其几矣!《〈指南录〉后序》②用在单音节形容词前,加强形容的状态,可译为“有多么”“非常”。

如:北风其凉,雨雪其滂。

《天下春秋》若是其甚与。

《齐桓晋文之事》◆且连词,用法如下:①并列关系,可译为“又”“与”“及”等。

如:河水清且涟漪。

《伐檀》先生仓卒以手搏之,且搏且却。

《中山狼传》②表示递进关系,可译为“而且”“况且”等。

如:且壮士不死则已,死即举大名耳。

《陈涉世家》且燕赵处秦革灭殆尽之际。

《六国论》且欲与常马等不可得,安求其能千里也?《马说》③表示选择关系,可译为“还是”等。

如:岂吾相不当侯邪?且因命也。

《李将军列传》④表示让步关系,可译为“尚且”。

如:臣死且不避,卮酒安足辞!《鸿门宴》犹且从师而问焉。

《师说》副词,用法如下:①表示动作行为的发生、出现是暂时的,可译为“姑且”“暂时”等。

如:存者且偷生,死者长已矣。

《石壕吏》卿但暂还家,吾今且报府。

《孔雀东南飞(并序)》②表示动作行为将要发生、可译为“将”“将要”“暂且”等。

如:不出,火且尽。

《游褒禅山记》以为且噬己也,甚恐。

《黔之驴》复音虚词。

且夫,连词,接上句表更进一层。

如:且夫,天地之间物各有主。

《赤壁赋》◆若代词,用法如下:①表对称,相当于“你”“你们”,作定语时则译为“你的”。

如:若毒之乎?《捕蛇者说》若入前为寿。

《鸿门宴》不者,若属皆且为所虏。

《鸿门宴》更若役,复若赋。

《捕蛇者说》②表近指,相当于“这”“这样”“如此”等。

如:南宫适出,子曰:“君子哉若人!”《论语·宪问》以若所为求若所欲,犹缘木而求鱼也。

《齐桓晋文之事》连词,用法如下:①表示假设关系,相当于“如果”“假如”等。

如:若能以吴、越之众与中国抗衡。

《赤壁之战》若止印三二本,未为简易。

《活板》②表示选择关系,相当于“或”“或者”。

如:以万人若一郡降者,封万户。

《高帝纪》③与“夫”“至”结合,组成“若夫”“至若”,放在一段或另一层意思的开头,表示他转。

如:若夫乘天地之正,而御六气之辩,以游无穷者,彼且恶乎待哉。

《逍遥游》④表示并列,相当于“和”“与”。

如:愿取吴王若将军头以报父仇。

《魏其武安侯列传》⑤相当于“至”“至于”。

如:若民,则无恒产,因无恒心。

《齐桓晋文之事》◆所助词,用法如下:①所+动词,组成名词性“所字结构”,表示“所……的人”“所……的事物”“所……的情况”等。

如:会征促织,成不敢敛户口,而又无所赔偿。

《促织》道之所存,师之所存也。

《师说》过蒙拔擢,宠命优渥,岂敢盘桓,有所希冀。

《陈情表》渔人一一为具言所闻。

《桃花源记》故余虽愚,卒获有所闻。

《送东阳马生序》②所+动词,后面再有名词性结构,则“所字结构”起定语的作用。

如:夜则以兵围所寓舍。

《〈指南录〉后序》臣所过屠者朱亥,此子贤者,世莫能知,故隐屠间耳。

《信陵君窃符救赵》③所+介+动词,可译为“……的地方”。

如:是吾剑之所从坠。

《察今》④“为”与“所”呼应,组成“为……所……”的格式,表示被动。

如:不速往,恐为操所先。

《赤壁之战》先即制人,后则为人所制。

《项羽本纪》嬴闻如姬父为人所杀。

《信陵君窃符救赵》兔不可复得,而身为宋国笑。

《韩非子·五蠹》复音虚词,用法如下:①所以a.表示行为手段或凭借的方式、方法,相当于“用来……的方法”“是用来……的”等。

如:吾所以待侯生者备矣,天下莫不闻。

《信陵君窃符救赵》师者,所以传道受业解惑也。

《师说》b.表示原因。

相当于“……的原因(缘故)”。

如:此所以学者不可以不深思而慎取之也。