历史必修二:第2课 中国古代的土地制度

- 格式:pptx

- 大小:4.38 MB

- 文档页数:39

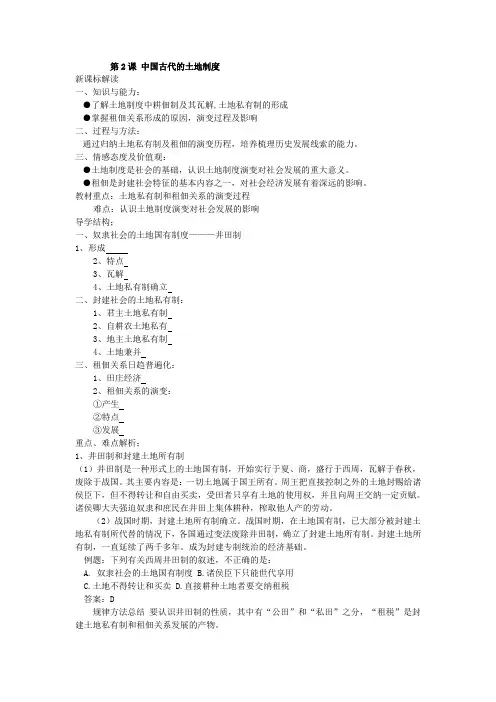

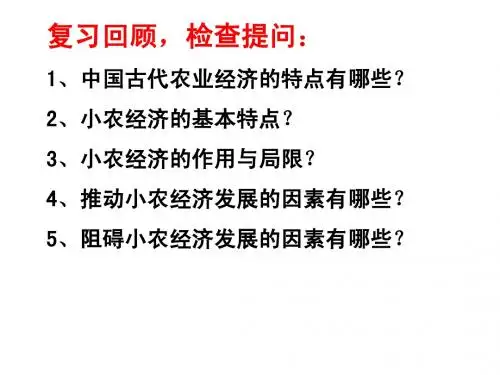

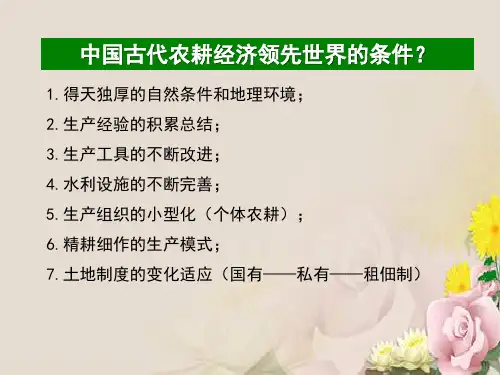

第2课中国古代的土地制度新课标解读一、知识与能力:●了解土地制度中耕佃制及其瓦解,土地私有制的形成●掌握租佃关系形成的原因,演变过程及影响二、过程与方法:通过归纳土地私有制及租佃的演变历程,培养梳理历史发展线索的能力。

三、情感态度及价值观:●土地制度是社会的基础,认识土地制度演变对社会发展的重大意义。

●租佃是封建社会特征的基本内容之一,对社会经济发展有着深远的影响。

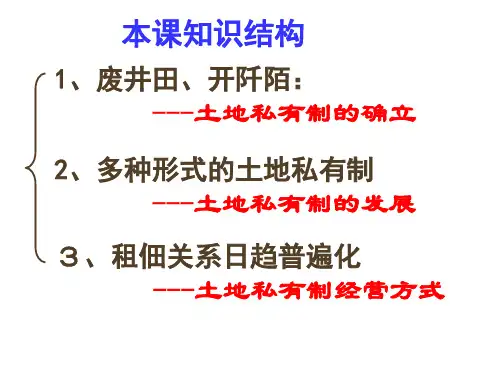

教材重点:土地私有制和租佃关系的演变过程难点:认识土地制度演变对社会发展的影响导学结构;一、奴隶社会的土地国有制度———井田制1、形成2、特点3、瓦解4、土地私有制确立二、封建社会的土地私有制:1、君主土地私有制2、自耕农土地私有3、地主土地私有制4、土地兼并三、租佃关系日趋普遍化:1、田庄经济2、租佃关系的演变:①产生②特点③发展重点、难点解析:1、井田制和封建土地所有制(1)井田制是一种形式上的土地国有制,开始实行于夏、商,盛行于西周,瓦解于春秋,废除于战国。

其主要内容是:一切土地属于国王所有。

周王把直接控制之外的土地封赐给诸侯臣下,但不得转让和自由买卖,受田者只享有土地的使用权,并且向周王交纳一定贡赋。

诸侯卿大夫强迫奴隶和庶民在井田上集体耕种,榨取他人产的劳动。

(2)战国时期,封建土地所有制确立。

战国时期,在土地国有制,已大部分被封建土地私有制所代替的情况下,各国通过变法废除井田制,确立了封建土地所有制。

封建土地所有制,一直延续了两千多年。

成为封建专制统治的经济基础。

例题:下列有关西周井田制的叙述,不正确的是:A. 奴隶社会的土地国有制度B.诸侯臣下只能世代享用C.土地不得转让和买卖D.直接耕种土地者要交纳租税答案:D规律方法总结要认识井田制的性质,其中有“公田”和“私田”之分,“租税”是封建土地私有制和租佃关系发展的产物。

2、土地兼并问题土地私有制的发展必然导致土地兼并问题。

土地的高度集中,一方面使农民失去土地,流离失所,激化了阶级矛盾,往往酿成农民起义;另一方面,土地高度集中也往往影响封建国家的赋税收入,激化封建国家同大地主的矛盾。

第2课中国古代的土地制度第2课中国古代的土地制度【课程标准】知道古代中国土地制度。

【课标解读】应掌握奴隶社会的井田制、封建社会的多种土地所有制形式、土地兼并、租佃经营和租佃关系的变化。

【考试大纲】土地制度。

【知识梳理】一、土地制度1.原始社会:土地公有制2.奴隶社会:井田制(1)发展:产生于,盛行于,瓦解于,废止于。

(2)实质:名义上为,由周王将全国土地层层分封给,所以其实质是国家共有名义下的贵族土地所有制。

(3)特点:有公田、私田之分。

公田由农民集体耕种,收获物全部交给贵族。

公田实际上为贵族所有。

私田是劳动者的份田,只有使用权,没有所有权。

(4)瓦解的原因和表现:原因:a.生产力的提高b.各国税制改革表现:a.大量公田抛荒b.部分私田逐渐成为私有土地c.贵族间争夺田地(5)井田制废除的途径①一是从上废除井田制。

②二是培植了一批新兴所有者。

3.封建社会:土地私有制(1)形式:君主私有土地、地主私有土地、自耕农私有土地君主土地私有制:是由掌握的那部分土地,其收入主要用于。

地主土地所有制:土地兼并成为大地主扩大地产的主要途径。

土地兼并严重影响了国家的,引起社会动荡不安,统治者经常采取的措施,限制土地的高度集中,保护。

(2)发展:宋初,“田制不立”,“”,使两极分化激烈。

明清时期,经济繁荣,土地私有制进一步发展。

(3)影响:土地兼并严重,阶级矛盾尖锐,影响统治的稳定。

二、租佃关系日趋普遍化<WBR.租佃式经营的含义地主把土地出租给别人耕种,收取作为收益,称为租佃式经营方式。

地主与佃农之间形成了关系。

2.发展①战国:产生原因:土地兼并的结果②汉代:比较普遍:“或耕豪民之田,见税什五”的现象已比较普遍。

③宋代:日益普遍化租佃经营成为仅次于自耕农形式的重要经营方式。

地租以实物为主,又有分成租和定额租的不同。

④明清时期:进一步发展3.影响:使佃农对地主的关系相对减弱;农民生产积极性得到提高,促进了农业的发展。

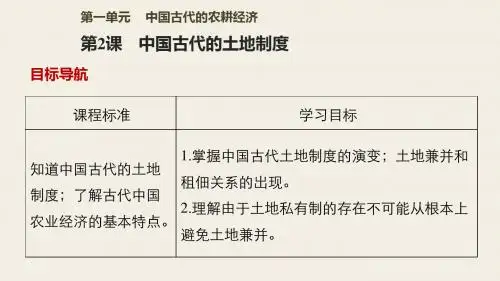

第2课中国古代的土地制度名师说课课程标准分析本课的课标要求是知道古代中国的土地制度。

中国古代土地制度经历了由原始社会的土地公有向国王所有的贵族土地所有制转变,再由国王所有的贵族土地所有(井田制)向土地私有的转变,最终形成以土地私有为主的多种土地所有制并存。

随着地主经济的发展,使土地兼并问题日益严重,自耕农经济受到冲击。

随着租佃制占据主要地位,农耕经济更加成熟。

学情分析有关古代土地制度的内容,在初中教材中较少正面涉及,学生缺少这方面的知识,对有关问题理解起来比较困难。

同时有些概念和提法又有所变化,需要学生在学习本课前查阅相关资料,做好准备,以便老师讲授时能够接受与理解。

教学方法本课的理论性很强,距今时间久远,教学过程中宜采用复原历史情境,设疑引思、探究互研等学习方法,将难点化解,层层铺垫,帮助学生建构完整的知识体系。

同时通过利用一系列古今文字资料,展示我国古代土地制度原有的和详细的情况,使学生了解和掌握古代土地制度的相关内容。

同时指导学生收集、整理、解读历史资料,培养学习历史的良好习惯。

学习方法教学的主要目的是教学生学会自主学习。

在本课教学中,虽然较深奥的理论知识较多,但老师在讲解过程中还是应鼓励学生用自己的眼睛去观察,用自己的头脑去判断,用自己的语言来表达,主动地参与教学过程,进行自主探究式学习,让学生理解和参与知识的发生、发展和形成过程,充分体现学生的主体地位。

教学目标知识与技能1.识记的基础知识(1)原始社会的土地国有制。

(2)奴隶社会的井田制。

(3)井田制瓦解的原因。

(4)封建社会的土地私有制。

(5)土地私有制的形式及特点。

(6)租佃制。

2.理解和运用(1)学会运用生产力和生产关系的原理来理解中国古代土地制度演变的根本原因。

(2)理解由于生产力的进步促使了井田制的瓦解和私有制的产生。

(3)理解、掌握租佃关系是中国古代农业经济的一种主要的经营方式。

过程与方法1.布置学生分组课前预习:总结井田制的产生和瓦解的原因,土地私有制的主要形式,租佃关系的产生及其实质和作用。