【高考历史二轮】专题一第1讲先秦时期——中国古代文明的孕育(奠基)

- 格式:pptx

- 大小:6.28 MB

- 文档页数:59

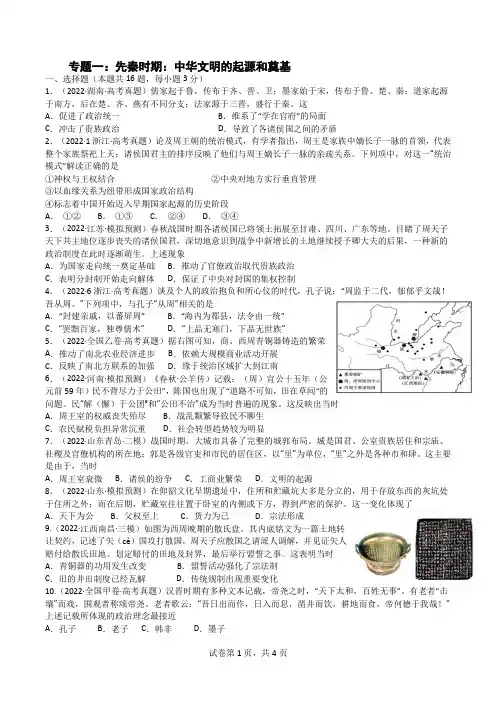

专题一:先秦时期:中华文明的起源和奠基一、选择题(本题共16题,每小题3分)1.(2022·湖南·高考真题)儒家起于鲁,传布于齐、晋、卫;墨家始于宋,传布于鲁、楚、秦;道家起源于南方,后在楚、齐、燕有不同分支;法家源于三晋,盛行于秦。

这A.促进了政治统一B.维系了“学在官府”的局面C.冲击了贵族政治D.导致了各诸侯国之间的矛盾2.(2022·1浙江·高考真题)论及周王朝的统治模式,有学者指出,周王是家族中嫡长子一脉的首领,代表整个家族祭祀上天;诸侯国君主的排序反映了他们与周王嫡长子一脉的亲疏关系。

下列项中,对这一“统治模式”解读正确的是①神权与王权结合②中央对地方实行垂直管理③以血缘关系为纽带形成国家政治结构④标志着中国开始迈入早期国家起源的历史阶段A.①②B.①③C.②④D.③④3.(2022·江苏·模拟预测)春秋战国时期各诸侯国已将领土拓展至甘肃、四川、广东等地。

目睹了周天子天下共主地位逐步丧失的诸侯国君,深切地意识到战争中新增长的土地继续授予卿大夫的后果,一种新的政治制度在此时逐渐萌生。

上述现象A.为国家走向统一奠定基础B.推动了官僚政治取代贵族政治C.表明分封制开始走向解体D.保证了中央对封国的集权控制4.(2022·6浙江·高考真题)谈及个人的政治抱负和所心仪的时代,孔子说:“周监于二代,郁郁乎文哉!吾从周。

”下列项中,与孔子“从周”相关的是A.“封建亲戚,以蕃屏周”B.“海内为郡县,法令由一统”C.“罢黜百家,独尊儒术” D.“上品无寒门,下品无世族”5.(2022·全国乙卷·高考真题)据右图可知,商、西周青铜器铸造的繁荣A.推动了南北农业经济进步B.依赖大规模商业活动开展C.反映了南北方联系的加强D.缘于统治区域扩大到江南6.(2022·河南·模拟预测)《春秋·公羊传)记载:(周)宜公十五年(公元前59年)民不背尽力于公田”,陈国也出现了“道路不可知,田在草间“的问题。

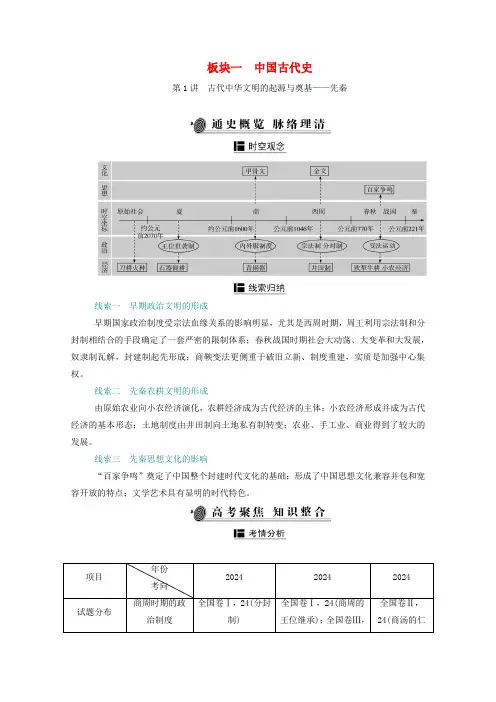

板块一中国古代史第1讲古代中华文明的起源与奠基——先秦线索一早期政治文明的形成早期国家政治制度受宗法血缘关系的影响明显,尤其是西周时期,周王利用宗法制和分封制相结合的手段确定了一套严密的限制体系;春秋战国时期社会大动荡、大变革和大发展,奴隶制瓦解,封建制起先形成;商鞅变法更侧重于破旧立新、制度重建,实质是加强中心集权。

线索二先秦农耕文明的形成由原始农业向小农经济演化,农耕经济成为古代经济的主体;小农经济形成并成为古代经济的基本形态;土地制度由井田制向土地私有制转变;农业、手工业、商业得到了较大的发展。

线索三先秦思想文化的影响“百家争鸣”奠定了中国整个封建时代文化的基础;形成了中国思想文化兼容并包和宽容开放的特点;文学艺术具有显明的时代特色。

项目年份考向2024 2024 2024试题分布商周时期的政治制度全国卷Ⅰ,24(分封制)全国卷Ⅰ,24(商周的王位继承);全国卷Ⅲ,全国卷Ⅱ,24(商汤的仁24(宗法制) 德之心)春秋战国时期的社会转型全国卷Ⅲ,24(商周、春秋战国和汉代货币的演化);新高考卷Ⅰ(山东卷),1(百家争鸣)全国卷Ⅱ,24(秦国建立大型水利工程)全国卷Ⅲ,24(战国以前的铁器)命题视角高考对本讲的考查主要集中在西周的分封制、春秋战国时期的社会转型、小农经济的影响因素、井田制、百家争鸣等主干学问上,多以考古资料、图片、文学作品创设情境,以史料实证的方式突出政治制度与经济发展的内在关系以及思想文化的传承,感悟家国情怀一、夏、商、西周时期(约公元前2070—公元前771年)1.政治。

(1)制度:王位世袭制、分封制、宗法制。

(2)特点:神权与王权结合;以血缘关系为纽带形成国家政治结构;最高执政集团尚未实现权力的高度集中。

2.经济。

(1)农业:原始农业的主要耕作方式是刀耕火种;农业工具以石器为主,出现少量青铜农具;土地制度是井田制。

(2)手工业:夏、商、周被称为青铜时代;工商食官。

(3)商业:商朝职业商人产生;周朝商人由官府统一管理。

模块一第1讲先秦时期——中华文明的起源与奠基一、概述先秦时期,指的是中国历史上自公元前221年秦朝统一中原以前的历史时期。

这一时期的特点是诸侯割据,战国纷争,社会动荡不安。

但在这一时期,中华文明在政治、经济、文化等领域都有了很大的发展,奠定了中华文明的基础。

二、历史背景先秦时期的历史背景主要是春秋战国时期,这一时期是中国历史上战争最为频繁、割据最为严重的时期,社会动荡不安。

而在这一时期,各国之间的政治、经济、文化交流也十分频繁,这为中华文明的诞生、发展奠定了基础。

三、中华文明的起源中华文明起源于黄河流域,是中国人民长期历史文化传统的产物。

大约在公元前5000年左右,黄河流域出现了李村遗址、仰韶文化等先民时期的文化遗存。

这些文化遗存中,显现出了中国文明的初步雏形。

而在商朝、西周时期,中华文明得到了进一步的发展。

殷商时期,汉族人民从狩猎采集阶段过渡到了农耕社会,同时也出现了象征性文字记载的形式,形成了殷商时期的简单文字,商代文字的出现具有重要的历史意义和文化价值。

四、中华文明的奠基春秋战国时期,中华文明得到了更为广泛的发展,形成了许多不同的学派和思想体系,如儒家、道家、墨家、法家等。

这些学派为中华文明的进一步发展奠定了基础。

儒家思想是春秋战国时期最为流行的一种学说,其代表人物是孔子。

儒家思想主张“仁者爱人”、“君子修身齐家治国平天下”,对中国历史的发展产生了巨大的影响。

道家思想则主张“不为成名利”,强调个体修身养性,发扬个人自由精神,与儒家思想形成对比。

墨家思想主张“兼爱”、“非攻”,主要从道德上批判了战争的残酷和社会的不公。

法家思想强调独裁统治的重要性,其代表人物是韩非子。

法家思想对中国的统一和中央集权起到了积极的作用。

五、总结先秦时期是中华文明的起源和奠基时期,无论政治、经济还是文化发展都非常重要。

其中,春秋战国时期的学派和思想体系为中国历史的发展做出了巨大的贡献,为后来中华文明的发展奠定了坚实的基础。

第1讲先秦、秦汉——中国古代文明的奠基和初步发展历史知识经常时空混乱,怎么办?建·时空坐标回顾历史,想一想历史知识经常支离破碎,怎么办?构·思维导图结合教材,试一试示例如下:历史线索经常脉络阻滞,怎么办?通·阶段特征依据史实,理一理先秦(远古—公元前221年)是中华文明的勃兴阶段;秦汉(公元前221年—公元220年)是中华文明的形成与初步发展阶段。

先秦至秦汉时期的成就对整个中华文明起到了奠基作用。

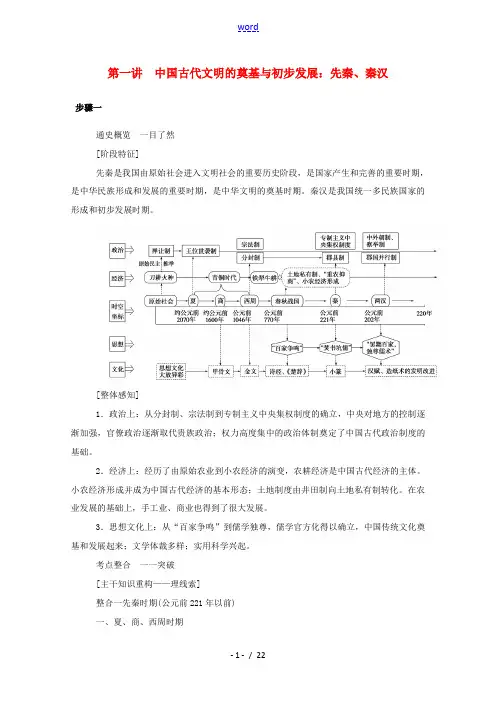

1.政治上:从分封制、宗法制逐渐发展到专制主义中央集权制度。

一方面,中央对地方的控制逐渐加强;另一方面,官僚政治逐渐代替了贵族政治,专制皇权逐渐形成,_权力高度集中的政治体制成为中国古代政治制度的一大特征。

2.经济上:农耕经济是古代中国经济的典型特点。

随着社会生产力的发展,春秋战国时期形成以家庭为单位的、男耕女织的小农经济,是中国古代经济的典型经济形态。

手工业与农业分离后成为独立的生产部门,夏、商、西周时期为官府垄断,春秋战国时期逐渐形成了官营、民营、家庭三种经营形态;手工业部门不断增加,技术不断进步。

商业出现,并逐渐由官府垄断走向民间。

3.文化上:思想领域经历了从“百家争鸣”到“独尊儒术”的演变,奠定了中国传统文化的基础;文学方面的《诗经》和楚辞分别成为中国古代现实主义文学和浪漫主义文学的源头,汉代文学阶段性的较高成就表现在汉赋方面。

商朝的甲骨文已是较为成熟的文字;科技方面形成了有东方特色的实用性发明创造。

自主学习·通史整合对接一轮固本培元温馨提示:先根据本讲涉及的时空范围自主回忆相应的必记知识点,然后依据下面的“知识梳理”检验一下,效果更好。

一、政治制度的演变1.先秦(1)王位世袭制:夏朝时确立,“家天下”的制度由此开始。

(2)分封制:以王族为主体,周王成为“天下共主”。

春秋战国时期,分封制崩溃,形成诸侯混战、社会变革的局面。

(3)宗法制:以血缘为核心、嫡长子继承制为特点,形成“家国一体”的社会等级结构。

第一讲中国古代文明的奠基与初步发展:先秦、秦汉步骤一通史概览一目了然[阶段特征]先秦是我国由原始社会进入文明社会的重要历史阶段,是国家产生和完善的重要时期,是中华民族形成和发展的重要时期,是中华文明的奠基时期。

秦汉是我国统一多民族国家的形成和初步发展时期。

[整体感知]1.政治上:从分封制、宗法制到专制主义中央集权制度的确立,中央对地方的控制逐渐加强,官僚政治逐渐取代贵族政治;权力高度集中的政治体制奠定了中国古代政治制度的基础。

2.经济上:经历了由原始农业到小农经济的演变,农耕经济是中国古代经济的主体。

小农经济形成并成为中国古代经济的基本形态;土地制度由井田制向土地私有制转化。

在农业发展的基础上,手工业、商业也得到了很大发展。

3.思想文化上:从“百家争鸣”到儒学独尊,儒学官方化得以确立,中国传统文化奠基和发展起来;文学体裁多样;实用科学兴起。

考点整合一一突破[主干知识重构——理线索]整合一先秦时期(公元前221年以前)一、夏、商、西周时期(5)商业:官营局面被打破;抑商政策出现。

3.文化(1)思想:老子“无为而治”和朴素辩证法思想;孔子“仁”“礼”儒家思想体系形成;春秋战国时期的“百家争鸣”,奠定了中国思想文化发展的基础。

(2)科技:战国时期发明了指南仪器——司南;战国时期的《石氏星表》是世界上最早的星表;春秋战国时期出现算筹计算法。

(3)文学和艺术:《诗经》(中国第一部诗歌总集)和楚辞体《离骚》;帛画《人物龙凤图》等。

·关注新教材、新观点·1.中华文明起源的特点(1)多元一体的格局①新石器时代:格局初步奠定。

其文化遗存从“满天星斗”走向“中原核心”。

②战国时期:以华夏族为主体的多元一体格局正式形成。

③从秦代开始,多元一体的文明格局发展为大一统的政治格局,并进一步巩固。

(2)源远流长,生生不息超过200万年的文化根系(旧石器文明遗存);上万年的文明起步(新石器文明遗存);五千年古国(中华文明的形成);两千年的中华统一实体(秦代以来的大一统局面)。

第一讲中华文明的起源与奠基——先秦时期(远古~公元前221年)时空定位·通史概览中外历史纲要先秦时期中华文明的起源与奠基选择性必修【国家制度与社会治理】(1)商朝:内外服制度,有比较系统的国家机构和分掌各类事务的官吏。

(2)西周:分封制与宗法制相配合是政体的基本特征、政体中存在原始民主传统;礼制出现、提出“敬天保民”思想、早期国家出现法律;世官制下贵族世代垄断高官。

(3)春秋战国:子产“铸刑书”、德治与法治之争,代表人物分别是孔子、孟子与商鞅、韩非子、贵族等级分封制解体。

【经济与社会生活】(1)原始社会:农耕和畜牧业出现,过定居生活,分为北方粟麦农业区和南方稻作农业区;出现私有制、阶级和国家;利用地窖和陶器存粮;早期集镇出现。

(2)商周:青铜器出现;城市建设初具形制。

(3)春秋战国:实行“重农抑商”;实物借贷比较普遍。

【文化交流与传播】(1)原始社会:多元一体格局,文明萌芽,万邦时代。

(2)春秋战国:私学产生,改变了“学在官府”的情形;早期书写材料:简策和帛书。

关键能力·精准特训熟记3大知识清单——落实备考基础清单一原始文明的产生1.社会生产与生活(1)旧石器时代:使用打制石器;从事渔猎和采集;过着群居生活;已经学会用火;山顶洞人使用骨针缝制兽皮。

(2)新石器时代①原始农业:开始从事原始农业,饲养家禽;能够制造陶器,汲水灌溉;形成南稻北栗的种植格局;青铜铸造的农具数量有限;筑屋定居,形成村落。

②原始手工业:使用打磨石器;使用陶纺轮作为纺线工具;新石器时代晚期,采用坯车制坯。

③商业:出现了交换及商业贸易。

商人等筑垒设防,形成集镇。

④交通:马和马车是古代人类重要的交通和作战工具。

刳木为舟,制造原始的船。

2.社会组织与文明萌芽(1)社会组织:分为原始人群、母系氏族社会和父系氏族社会三个阶段。

(2)文明萌芽:父系氏族社会末期,贫富分化加剧,私有制产生,权贵阶层出现,部落联盟首领采取禅让制方式选举首领。