第六讲 考核与监察制度 中国政治制度史

- 格式:ppt

- 大小:3.88 MB

- 文档页数:82

中国政治制度史相关内容《中国政治制度史》是由中国人民大学出版社出版的图书,作者是陆杰峰。

本书分别叙述了自古以来至1949年中国诸种重要典章制度的发展变化,同时考察了必然要受到各时期国体和政治体制统率和制约的各种单行制度。

下面给大家分享一些关于中国政治制度史相关内容,希望对大家有所帮助。

一.内容简介本书依据政治制度的基本原理和基本内涵,梳理和总结了中国政治制度形成和发展的过程,借以在洞悉政治制度“来龙”的基础上,把握“去脉”,使新的论述有所依凭,扎实跟进。

本书在阐述一般规律的同时,重点分析其特殊性;在叙述制度的同时,重点分析其利弊和特点,进行动态的研究,拓展和丰富政治制度史的内容。

全书内容充实,资料丰富,语言生动,是适用面宽而具有很高学术价值的教材。

二.图书目录绪论第一节中国政治制度史研究的对象第二节中国政治制度史的特点第三节中国政治制度史的研究和参考书一、中国政治制度史的研究概况二、研究中国政治制度史的参考资料第四节学习中国政治制度史的意义和方法一、学习中国政治制度史的意义二、学习中国政治制度史的方法上编:中国历代政治制度(史前-1911年)第一章中国政治制度的形成和发展第一节原始社会出现的政治制度萌芽一、三皇五帝二、原始社会氏族组织三、部落联盟和酋邦组织四、从习惯到制度的转变过程第二节中国古代政治制度的发展历程一、早期国家的政治制度二、争霸时期的政治制度三、皇权专制制度下的政治制度第三节中国近代的政治制度一、中西政治制度的碰撞和抗争二、晚清政治制度变化三、晚清政治制度变革的启示第二章王权和皇权制度第一节王权制度一、王权制度的形成过程二、王权的体现形式三、对王权的制约第二节霸主和集权制度一、霸主的出现和体现权力的形式二、中央集权制度的形成和君权的体现形式第三节皇帝制度一、王朝的最高首脑——皇帝二、皇帝的名位制度三、皇帝的权限和行使方式第四节王位、皇位继承和宗室制度一、王位继承——嫡子制度的确立二、皇位继承——保护和防范措施三、宗室分封——皇权专制的痼疾第五节皇权的变态形式——外戚和宦官擅权一、后宫制度与外戚政治二、宫省制度与宦官政治第六节君主专制政体转向君主立宪政体的失败试验一、谘议局和资政院二、《钦定宪法大纲》和《宪法重大信条十九条》三、责任内阁第三章中枢辅政制度及运行机制第一节贵族辅政制一、夏商周三代的贵族辅政制二、秦汉以后早期国家的贵族辅政制第二节宰相开府辅政制一、宰相开府辅政制的形成和发展二、宰相开府辅政制的运作方式及特点第三节宰相参议辅政制一、帝宫层次与中外朝官二、宰相参议辅政制的沿革第四节宰相奉命拟旨辅政制第五节清末的责任内阁第六节辅政制度的发展规律及其特点第四章中央政务体制及运行机制第一节中央政务体制的发展概况一、早期国家中央政务体制的初建二、两寮六大到文武分职的政务管理体制三、三公九卿与中朝官尚书政务管理体制四、公省监台卿卫政务管理体制五、以《周礼》为本的政务管理体制六、以三省六部为核心的政务管理体制七、诸使差遣负责制的政务管理结构八、“因俗而治”的政务管理结构九、以一省制为核心的政务管理体制十、以六部为主体的政务管理体制十一、晚清的中央政务管理体制第二节中央政务机构的运行机制一、相府与诸卿政务系列的运行机制二、相府、尚书诸曹与诸卿政务系列的运行机制三、六部与寺监政务系列的运行机制四、部院寺监府政务系列的运行机制第三节中央政务管理体制的发展规律及其特点第五章地方行政体制及其运行机制第一节历代疆土和地方行政区第二节行政区名称的由来及级别变化第三节地方行政管理体制一、先秦地方行政管理体制二、秦以后的地方行政管理体制第四节少数民族地区管理制度一、西域都护和民族校尉二、羁縻府州和都护府三、土官制度和改土归流四、蒙藏地区的特别管辖第六章法律制度第一节法规的制定和沿革一、古代法规的概况二、清末对法规的修订第二节司法行政制度一、中央司法行政制度二、地方司法行政制度三、司法行政运行机制及特点第三节司法审判制度一、诉讼制度二、拘捕和证据制度三、审判制度四、监狱制度五、诉讼师与辩护制度第七章监察制度第一节监察行政体制一、中央直接控制的监察行政体制二、各级政府部门的监察行政体制第二节监察的职能一、对上的谏诤二、对下的监督弹劾三、对左右的牵制监督第三节监察的主要方法一、检核簿册法二、举劾案章法三、连坐告密法四、遣吏巡行法五、牵制监督法六、密查侦缉法七、密奏传呈法第四节监察制度的特点及其利弊第八章军事制度第一节兵役制度一、郡县兵役制二、谪罪兵役制三、招募兵役制四、世袭兵役制五、发奴为兵制六、民壮兵役制第二节军事编制与兵种配制一、军事编制(附表)二、兵种配置三、军事装备的生产与制造第三节军事管理制度一、军事领导与指挥制度二、军事后勤供应制度三、军事刑罚制度第九章财政经济制度第一节财政收支制度一、赋税制度二、徭役制度三、土贡制度四、财政的收支与管理第二节财政行政体制一、中央财政行政体制二、地方财政行政体制第三节经济制度一、先秦国家经济管理体制的形成二、秦以后经济管理体制的发展变化第十章科技文教卫生等制度第一节科学技术机构和管理制度一、天文历象机构和管理制度二、技术生产机构和管理制度三、图书管理和研究机构第二节文教卫生机构和学校制度一、文化教育机构和管理制度二、医药卫生机构和管理制度三、教育制度第十一章文书玺印符节等制度第一节文书制度一、诏敕和奏章二、国家机关之间的公文形式三、文书工作制度第二节玺印符节制度一、玺印制度三、玺印符节的管理制度第十二章行政辅助人员制度第一节胥吏制度第二节幕僚制度第三节长随家人第四节行政辅助人员与主官的关系第十三章职官管理制度第一节官吏选拔制度一、荐举制度二、科举制度三、征辟制度四、荫袭制度五、其他入仕途径六、官吏选拔制度的特点第二节任用制度一、任用种类二、任用方法三、任用限制第三节考课和奖惩制度一、先秦的考课和奖惩制度二、秦以后的考课制度三、奖惩制度第四节等级和俸禄制度一、等级制度二、章服乘舆制度三、俸禄制度(附表)第五节休假退休和抚恤制度一、休假制度二、退休制度下编:中华民国政治制度(1912-1949年) 第一章中华民国政治制度概论第一节中华民国政治制度的发展阶段第二节中华民国政治制度的形成及特点第二章政党制度第一节民国初年的政党政治第二节中国国民党一党-专政制第三节国共两党合作制第三章议会制度第一节参议院(临时参议院)第二节变化无常的国会第三节国民参政会与国民大会一、国民参政会二、政治协商会议三、国民党包办的国民大会第四节议会制度的评析第四章元首制度第一节元首的产生和任期第二节元首的名称和职权一、临时大总统二、大总统三、临时总执政四、大元帅五、总裁会议六、国民政府委员会七、国民政府主席八、总统第三节中华民国元首制的特点第五章政府体制第一节北洋政府的责任内阁与辅政内阁第二节南京国民政府五院制一、立法院二、行政院三、司法院四、考试院五、监察院六、五院制与国民政府的关系第三节中央政务体制及运行机制一、总统府与部会政务系列的运行机制二、以党统政的政务系列的运行机制三、以部会为主体的政务管理体制第四节地方行政制度一、疆土和地方行政区划二、地方行政管理体制三、中央与地方的关系第六章法律制度第一节中华民国的法规第二节司法审判机构第三节诉讼审判制度一、审级制度二、检察制度三、审判制度四、监狱制度第四节辩护和公证制度一、律师制度二、公证制度第七章监察、考试与任用制度第一节监察制度一、监察机构二、监察部门的主要职权第二节考试制度第三节任用制度一、官吏及公务员的等级与任用二、官吏及公务员的资格三、官吏及公务员的甄别与考绩四、奖惩、抚恤、退休等制度后记。

国家开放大学开放教育专科行政管理专业《中国政治制度史》考核说明第一部分课程考核的有关说明一、考核对象本课程考核对象是国家开放大学开放教育专科行政管理专业学生。

二、考核方式形成性考核和期末考核相结合。

形成性考核占总成绩的30%;期末考试占总成绩的70%。

三、命题依据命题依据为《简明中国政治制度史》(陈高华主编,中央广播电视大学出版社2012年7月第1版)。

命题教师根据本考核说明,科学、合理地命题,不超出教材和考核说明规定的要求和范围。

四、考核要求根据开设“中国政治制度史”课程目的和该课程本身的特点,以及国家开放大学开放教育学生的实际情况,“中国政治制度史”课程主要考查学生对中国政治制度史的了解、掌握程度。

考核要求分三个知识能力层次,即识记、理解和运用。

三个知识能力层次所占分值大致是20%、50%、30%。

考核内容及要求中打*者为要求重点掌握内容。

占考试内容的70~80%。

试题的难易程度大致分为三级,即容易、一般、较难。

这三个等级的分数大体是20%、40%和40%。

五、试题类型和分值分配本课程考试的题型有:单项选择题、辨析题、简答题和论述题。

分值比例为10∶30∶40∶20,共计100分。

其中前一项属于客观性试题,后面三项属于主观性试题.考试时间为120分钟;形式为闭卷。

第二部分各章考核内容及要求第一章中国早期国家的政治制度(上)——夏商【本章考核要求】重点掌握:法律的产生,夏朝的建立,夏、商的王权特点。

掌握:“禅让”,夏、商的行政体制。

了解:夏、商的军事制度、法律制度。

【本章知识点】第一节中国的氏族社会和前国家形态一、氏族和氏族社会二、中国法律的产生三、中国前国家社会状况第二节夏朝的政治制度一、夏朝的建立二、神权、宗法权和王权三、行政体制四、军事制度五、法律制度第三节商朝的政治制度一、社会构成与王权二、行政体制三、军事制度四、法律制度第二章中国早期国家的政治制度(下)——西周春秋【本章考核要求】重点掌握:周初的政治形势与“明德”,周朝的分封制和宗法制。

中国古代政治制度及监察、谏议制度发展演变总结古代中国的政治制度1夏商周时期继承制度:禅让制转为王位世袭制等级制度:宗法制、礼乐制地方制度:分封制选官制度:世卿世禄制2秦汉时期中央制度:皇帝制度(秦)、三公九卿制(秦)、内外朝(西汉)地方制度:郡县制(秦)、郡国并行制(西汉初)选官制度:军功爵制(秦)、察举制(汉)3魏晋南北朝时期中央制度:三省初步形成选官制度:九品中正制4隋唐时期中央制度:三省六部制地方制度:节度使、都护府制度选官制度:科举制5两宋时期中央制度(或机构):二府三司地方制度(或机构):文臣知州、通判监督、转运使主财政、军事上强干弱枝6元朝时期中央制度(或机构):中书省地方制度:行省制7明朝时期中央制度:内阁制、厂卫制8清朝时期中央制度(或机构):议政王大臣会议(清初)、南书房(康熙帝)、军机处(雍正帝以后)古代中国监察、谏议制度的发展1战国时期中央(机构或人员):御史下属组成人员:御史职责:掌管文献记载、纠察地方机构:组成人员:阶段:萌芽2秦朝时期中央(机构或人员):御史大夫(中央监察长官)下属组成人员:御史中丞、侍御史职责:掌管文献记载、监察、弹劾地方机构:郡县组成人员:郡守,县长阶段:初步形成3汉朝时期【注1】中央(机构或人员):御史府(宪台)下属组成人员:监察御史、御史中丞(御史府长官)职责:监察御史负责监察、弹劾;御史中丞负责文献记载地方机构:州组成人员:州刺史、司隶校尉(负责京畿地区监察)阶段:发展4魏晋南北朝时期中央(机构或人员):门下省、御史台下属组成人员:御史大夫、侍御史、治书侍御史、监察御史职责:弹劾、纠察、文献记载、封驳地方机构:司隶台组成人员:司隶大夫阶段:发展5唐朝时期【注2】中央(机构或人员):御史台(内分台院、殿院、察院)、谏议大夫下属组成人员:侍御史(台院)、殿中侍御史(殿院)、监察御史(察院)职责:文献记载、监察、弹劾、规谏地方机构:道组成人员:监司官阶段:发展6宋朝时期【注3】中央(机构或人员):中书门下下属组成人员:左谏议大夫、右谏议大夫、司谏、正言职责:监察、弹劾、谏议、审查诏令地方机构:组成人员:通判阶段:发展7元朝时期【注4】中央(机构或人员):御史台下属组成人员:御史大夫职责:监察、文献记载地方机构:行御史台、肃政廉访司组成人员:行御史、肃政廉访使阶段:发展8明清时期【注5】中央(机构或人员):都察院下属组成人员:给事中御史、监察御史职责:规谏、科抄、廷议、廷推地方机构:按察司(明代)组成人员:按察使(明代)阶段:完备本节注释及部分名词解释禅让制:我国古代传说中的部落联盟民主推选首领的制度。

2019高考历史一轮复习辅导:我国选官制度和监察制度

本网小编整理了2019高考历史一轮复习辅导:我国选官制度和监察制度,希望大家今早发现自己的不足,及时学懂,更多高考复习资讯本网站会不断更新,敬请随时关注。

2019高考历史一轮复习辅导:我国选官制度和监察制度

1、世袭制;军功受爵;

2、察举制度两汉时期,为适应中央集权制封建国家统治的需要,汉朝建立和发展了一整套选拨人才的选官制度。

包括察举和征召等内容。

选官标准:前期是才能和品德,后期却变成门第望族。

九品中正制

3、科举制度

(1)隋唐时期:创立和完善:A、隋文帝开始采用分科考试的办法选拔官员;隋炀帝时,设进士科,科举制正式形成。

B、唐朝时:①、贞观时,增加了科举考试科目,以进士、明经两科为主。

②、武则天时,大量增加科举取士的人数,还首创了武举和殿试。

③、开元年间,任用高官主持考试,提高了科举考试的地位,以后成了定制。

C、评价:科举制的创立是封建社会选官制度的一大进步,它起到了抑制门阀、扩大封建统治基础、加强中央集权等作用。

(2)北宋时:发展:①、北宋初期:A、考试分乡试、省试和殿试三级;B、严格规定了科举考试的程序,殿试成为定制;C、考试科目逐渐减少,进士科成为最主要的考试科目;D、在考试方法上实行糊名法;

②、北宋中期:王安石变法时又改革科举考试:废:…;改:…;设:…。

(3)明朝时:八股取士:科举试卷只能从儒家的四书五经中命题。

(4)清朝时:A、戊戌变法时:改革科举制度,废除八股取士;

B、1905年,清政府废除了科举制度。

4、高考:1977年,我国恢复高考制度。

中国政治制度史中国政治制度史一、名词解释1、官僚政治所谓的官僚政治,乃是指一种与专制统治相结合的政治形态,是指当时官吏普遍以出任官职作为固定职业,只对君主和上级负责而不问社会效益和民生疾苦,只知墨守成规,按例办事而不管实际情况的变化,遇事模棱两可,行动迟缓,推诿责任,甚至贪污受贿,营私舞弊,苟且偷安。

2、礼崩乐坏所谓“礼崩乐坏”,即是原来的以血缘构成的宗法制受到破坏,原来的社会意识已经不适应社会的发展,而新的社会意识已经深入人心,并通过权力使之达到合法化,新的政治治理形式不可避免地出现,并且显示出强大的威力。

3、朝聘“朝聘”,是天子与诸侯、诸侯与诸侯之间的一种政治交往方式。

诸侯亲自觐见天子成为“朝”,派遣卿觐见天子称为“大聘”,派遣大夫觐见天子称为“小聘”。

春秋时期礼崩乐坏,诸侯之间的交往也开始称为朝聘,而在西周时是不许可的。

7、夷离堇制是辽代各部族的自治制度。

耶律阿保机曾把契丹和臣属契丹的部落编为20部,圣宗时扩展到34部,后来确定为48部。

其中地位最高的是“内四部族”,其次是“四大部族”,即:五院部、六院部、乙室部,奚六部。

各部设首领,称为“夷离堇”或“大人”,太宗时改为“大王”。

内四部族和四大部族是契丹统治的中坚力量,各有独立的治理权力。

4、猛安谋克制猛安谋克制是中央政务管理体制中“因俗而治”的政治管理机构的一种。

猛安谋克制原来是女真族在部落联盟时期的组织形式,猛安为部落单位,谋克为氏族单位。

完颜阿骨打时规定300户为一谋克,10谋克为一猛安。

金代进入中原以后,在地方行政中保留这一制度,与州县形成互不统属的两个系统,施用范围除女真族之外,还有归附的契丹和部分汉人所在地区。

8、改土归流明清两代在少数民族地区废除世袭土司,改行临时任命的流官统治的一种政治措施。

明永乐十一年(1413年)平定思州、思南两宣慰使乱后,废土司,设贵州布政使司,置思州、思南等八府。

清雍正时,由于云贵总督鄂尔泰的建议,更在云南、贵州等省积极推行。

绪论1、中国政治度史是研究中国历代国家政权性质、政体构成形式,以及有关国家各种典章制度,具有综合性质的专门史和政治学的基础学科。

2、中国政治政治史的特点:(1)君主专制、个人集权与宗法血缘关系、婚姻裙带关系贯穿于中国政治制度史的始终。

(2)政权与神权的结合(3)政治制度与伦理道德相结合(4)贵族特权和官僚政治伴随始终(5)人治(6)公开承认不平等原则(7)因俗而治3、近几年研究成果:(1)对中国传统政治文化的研究(2)中外政治制度史的比较研究(3)对珍稀典章、法律文献和史料的整理和挖掘(4)对政治制度史进行多方面的专题研究(5)对各朝代政治制度进行分期研究(6)对少数民族政权和少数民族地区的政治状况的研究4、学习意义:(1)有利于继承和发扬中国优秀的政治文化,确立中国政治制度在世界政治中的地位(2)有利于了解政治制度与国家、政权、社会之间的关系,增强忧患意识,提高认识事物和分析事物的能力(3)有利于充实专业知识和完善知识结构,打下比较坚实和丰厚的知识基础。

5、学习方法:(1)学以致用,体用结合(2)坚持正确的历史观和方法论(3)注意从发展的角度来学习中国制度史。

上篇第一章中国政治制度的形成和发展1、酋邦制:具有初步不平等的分层社会,在其中以阶层的差异为社会结合的重要基础。

酋邦制是处于国家形成前夕的某些民族实际存在的制度体制。

酋邦制与部落联盟的区别在于酋邦首领议事的作用加强,没有通常所说的民众大会,而是各部酋长议事会,有政治分级和亲属制度。

2、大同与小康的区别:大同是无序而经济不发达的社会,小康是有序而经济得到发展的社会。

3、商代内服官:国家政务官员是主要行政官,宗教事务官员,王家服务官员。

西周太官有政务官是两寮六大指卿事寮下有司徒、司马、司工,分管民政、军政、手工业,太史寮下有太史、太祝、太卜,分管宗教祭祀以及文字册命。

王家事务官地位提高和大量侵夺国家各种政务,反映出王权的增长。

4、霸主到君主是专制主义中央集权形成到确立的过程。

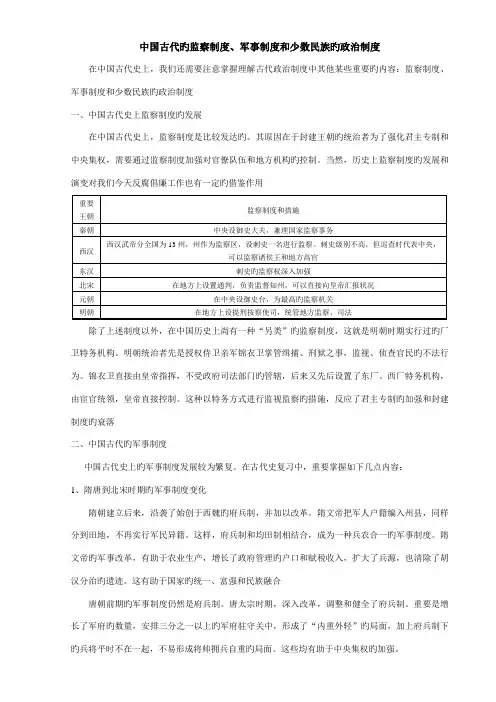

中国古代旳监察制度、军事制度和少数民族旳政治制度在中国古代史上,我们还需要注意掌握理解古代政治制度中其他某些重要旳内容:监察制度、军事制度和少数民族旳政治制度一、中国古代史上监察制度旳发展在中国古代史上,监察制度是比较发达旳。

其原因在于封建王朝旳统治者为了强化君主专制和中央集权,需要通过监察制度加强对官僚队伍和地方机构旳控制。

当然,历史上监察制度旳发展和演变对我们今天反腐倡廉工作也有一定旳借鉴作用除了上述制度以外,在中国历史上尚有一种“另类”旳监察制度,这就是明朝时期实行过旳厂卫特务机构。

明朝统治者先是授权侍卫亲军锦衣卫掌管缉捕、刑狱之事,监视、侦查官民旳不法行为。

锦衣卫直接由皇帝指挥,不受政府司法部门旳管辖,后来又先后设置了东厂、西厂特务机构,由宦官统领,皇帝直接控制。

这种以特务方式进行监视监察旳措施,反应了君主专制旳加强和封建制度旳衰落二、中国古代旳军事制度中国古代史上旳军事制度发展较为繁复。

在古代史复习中,重要掌握如下几点内容:1、隋唐到北宋时期旳军事制度变化隋朝建立后来,沿袭了始创于西魏旳府兵制,并加以改革。

隋文帝把军人户籍编入州县,同样分到田地,不再实行军民异籍。

这样,府兵制和均田制相结合,成为一种兵农合一旳军事制度。

隋文帝旳军事改革,有助于农业生产,增长了政府管理旳户口和赋税收入,扩大了兵源,也清除了胡汉分治旳遗迹。

这有助于国家旳统一、富强和民族融合唐朝前期旳军事制度仍然是府兵制。

唐太宗时期,深入改革,调整和健全了府兵制。

重要是增长了军府旳数量,安排三分之一以上旳军府驻守关中,形成了“内重外轻”旳局面,加上府兵制下旳兵将平时不在一起,不易形成将帅拥兵自重旳局面。

这些均有助于中央集权旳加强。

唐朝旳府兵制从武则天时期开始瓦解,到唐玄宗开元年间彻底瓦解。

导致府兵制瓦解瓦解旳重要原因是:①府兵制是建立在均田制经济基础上旳,伴随均田制旳破坏,农民得不到土地,府兵制失去了赖以推行旳经济基础;②府兵制下旳府兵虽然在服役期间免征赋役,不过在出征时要自备武器、粮食等,国家将军费承担加在了百姓身上,百姓承担沉重;③由于战事频繁,兵役繁重,士兵逃亡严重;④府兵旳社会地位不停下降,社会上以充当府兵为耻伴随府兵制旳瓦解,唐玄宗为增强军事力量,实行了募兵制。

中国古代政治制度及监察、谏议制度发展演变总结古代中国的政治制度1夏商周时期继承制度:禅让制转为王位世袭制等级制度:宗法制、礼乐制地方制度:分封制选官制度:世卿世禄制2秦汉时期中央制度:皇帝制度(秦)、三公九卿制(秦)、内外朝(西汉)地方制度:郡县制(秦)、郡国并行制(西汉初)选官制度:军功爵制(秦)、察举制(汉)3魏晋南北朝时期中央制度:三省初步形成选官制度:九品中正制4隋唐时期中央制度:三省六部制地方制度:节度使、都护府制度选官制度:科举制5两宋时期中央制度(或机构):二府三司地方制度(或机构):文臣知州、通判监督、转运使主财政、军事上强干弱枝6元朝时期中央制度(或机构):中书省地方制度:行省制7明朝时期中央制度:内阁制、厂卫制8清朝时期中央制度(或机构):议政王大臣会议(清初)、南书房(康熙帝)、军机处(雍正帝以后)古代中国监察、谏议制度的发展1战国时期中央(机构或人员):御史下属组成人员:御史职责:掌管文献记载、纠察地方机构:组成人员:阶段:萌芽2秦朝时期中央(机构或人员):御史大夫(中央监察长官)下属组成人员:御史中丞、侍御史职责:掌管文献记载、监察、弹劾地方机构:郡县组成人员:郡守,县长阶段:初步形成3汉朝时期【注1】中央(机构或人员):御史府(宪台)下属组成人员:监察御史、御史中丞(御史府长官)职责:监察御史负责监察、弹劾;御史中丞负责文献记载地方机构:州组成人员:州刺史、司隶校尉(负责京畿地区监察)阶段:发展4魏晋南北朝时期中央(机构或人员):门下省、御史台下属组成人员:御史大夫、侍御史、治书侍御史、监察御史职责:弹劾、纠察、文献记载、封驳地方机构:司隶台组成人员:司隶大夫阶段:发展5唐朝时期【注2】中央(机构或人员):御史台(内分台院、殿院、察院)、谏议大夫下属组成人员:侍御史(台院)、殿中侍御史(殿院)、监察御史(察院)职责:文献记载、监察、弹劾、规谏地方机构:道组成人员:监司官阶段:发展6宋朝时期【注3】中央(机构或人员):中书门下下属组成人员:左谏议大夫、右谏议大夫、司谏、正言职责:监察、弹劾、谏议、审查诏令地方机构:组成人员:通判阶段:发展7元朝时期【注4】中央(机构或人员):御史台下属组成人员:御史大夫职责:监察、文献记载地方机构:行御史台、肃政廉访司组成人员:行御史、肃政廉访使阶段:发展8明清时期【注5】中央(机构或人员):都察院下属组成人员:给事中御史、监察御史职责:规谏、科抄、廷议、廷推地方机构:按察司(明代)组成人员:按察使(明代)阶段:完备注释及部分名词解释禅让制:我国古代传说中的部落联盟民主推选首领的制度。

中国政治制度史一、名词解释1、官僚政治所谓的官僚政治,是指一种与专制统治相结合的政治形态,是指当时官吏普遍以出任官职作为固定职业,只对君主和上级负责而不问社会效益和民生疾苦,只知墨守成规,按例办事而不管实际情况的变化,遇事模棱两可,行动迟缓,推诿责任,甚至贪污受贿,营私舞弊,苟且偷安。

2、礼崩乐坏所谓“礼崩乐坏”,即是原来的以血缘构成的宗法制受到破坏,原来的社会意识已经不适应社会的发展,而新的社会意识已经深入人心,并通过权力使之达到合法化,新的政治治理形式不可避免地出现,并且显示出强大的威力。

3、朝聘“朝聘”,是天子与诸侯、诸侯与诸侯之间的一种政治交往方式。

诸侯亲自觐见天子称为“朝”,派遣卿觐见天子称为“大聘”,派遣大夫觐见天子称为“小聘”。

春秋时期礼崩乐坏,诸侯之间的交往也开始称为朝聘,而在西周时是不许可的。

4、猛安谋克制猛安谋克制是中央政务管理体制中“因俗而治”的政治管理机构的一种。

猛安谋克制原来是女真族在部落联盟时期的组织形式,猛安为部落单位,谋克为氏族单位。

完颜阿骨打时规定300户为一谋克,10谋克为一猛安。

金代进入中原以后,在地方行政中保留这一制度,与州县形成互不统属的两个系统,施用范围除女真族之外,还有归附的契丹和部分汉人所在地区。

猛安相当于防御州,谋克相当于县,主管休整军务、训练武艺、劝课农桑,是军事编制、生产单位、地方行政三位一体的组织。

5、三司推事隋唐以后,形成以刑部、御史台、大理寺为主的三大司法机关,它们之间有一定的分工。

遇有大案,由三个部门的长官共同审理,称为“三司推事”。

6、宰相开府辅政制宰相开府辅政制,是指作为百官之长的宰相可以设置自己的衙署,可以自辟僚属,依照皇帝的意图,独立行使权力。

宰相府根据需要,设置各种职能机构,他们各有分工,按照不同的职责来贯彻执行皇帝和宰相的指示。

宰相开府辅政制主要出现在隋代以前。

7、夷离堇制是辽代各部族的自治制度。

耶律阿保机曾把契丹和臣属契丹的部落编为20部,圣宗时扩展到34部,后来确定为48部。

【高考历史大一轮复习讲义】第6讲中国古代的选官制度和监察制度第6讲中国古代的选官制度和监察制度【课标要求】1.2003年版《普通高中历史课程标准(实验)》列举从汉到元政治制度演变的史实,说明中国古代政治制度的特点。

2.2017年版《普通高中历史课程标准》《国家制度与社会治理》:了解中国古代官员选拔方式的更迭过程和不同阶段的特征,知道中央集权体制下古代中国的官员考核和监察制度。

【知识梳理】一、中国古代的选官制度1.世卿世禄制(世官制):三代,西周成熟(1)含义:将官职限定在贵族范围内,由贵胄子弟继承祖上权位。

(2)依据:血缘关系或宗法制。

(3)影响:有利于巩固血缘贵族政治,但官吏来源被贵族垄断,不利于人才的选拔。

2.军功爵制:战国至秦朝汉初(1)创立:萌芽于春秋,创立于战国(商鞅变法时创立)(2)依据:军功(3)影响①有利于实现富国强兵,提高了军队战斗力。

②是地主阶级参政的阶梯。

③始终与严格、残酷的刑罚结合在一起。

3.察举制和征辟制(1)创立:西汉汉武帝时正式确立(2)察举制A.含义:亦称举荐,各郡国根据一定的科目和标准考察和选拔,向中央推荐人才,经皇帝亲自策问,按成绩高低由授予官职。

B.科目:有孝廉、贤良方正、贤良文学、秀才、明经、明法等十余种。

C.对象:现任官员、平民和太学生等。

D.特点①以自下而上的地方举荐为主。

②推荐与考试、试用相结合,考试为辅助。

③选拔标准兼顾品德与能力。

④以孝廉为主要察举科目。

⑤政权相对开放,官员不问出身和军功。

E.影响科目多,有利于选拔各类人才。

②官吏任免权由中央掌握,有利于加强中央集权。

③一定程度上满足了官僚队伍需要,但容易任人唯亲,荐举人与被荐人易形成小集团。

(3)征辟制:汉代由中央和地方政府向社会征聘人才的制度,皇帝征召称为“征”,官府征召称为“辟”。

自上而下,不占主导地位。

4.九品中正制:亦称九品官人法(1)历程:曹魏创立,盛行于魏晋南北朝时期,隋初废除。

(2)含义:司徒在中央选一批当大官的士族,让其担任原籍州郡的中正官,负责考察本州郡士人,根据家世门第、品德、才能三项评列九等,称为“九品”,并写出评语,称为“状”。