新时期文学思潮

- 格式:doc

- 大小:64.50 KB

- 文档页数:12

试论新时期现代主义文学思潮20世纪初,现代主义文学思潮在欧美国家兴起,其特点是对传统文学形式和内容进行全面的颠覆和重组,追求个性化、超验主义、意识流等表现手法,旨在创造出更具有时代感和现代性的文学作品。

自20世纪80年代起,随着全球化进程不断加速,信息技术飞速发展,新兴文化形态日益繁荣兴起,新时期的现代主义文学思潮也逐渐形成。

新时期现代主义文学思潮的发展充分体现了现代社会的多样性和复杂性。

在这个时代,传统文化和经验已经不再足以解释和理解当下社会的现象和问题,而新的思想观念和文化形态不断涌现,为文学提供了更多的创作素材和表达方式。

新时期现代主义文学的特征之一是多元化。

现代社会的多元性为文学提供了更广泛的创作领域和素材,这也使得文学作品呈现出不同的文化风格和审美取向。

一些文学作品以不同的文化传统为基础,融合了东西方文化的元素,创造出更具有全球性的文学形态;一些作品则更加关注当代社会的问题和挑战,通过反思和批判现实,表现出对社会和人性的深刻思考。

新时期现代主义文学的另一个特征是多元审美。

在这个时代,文学的审美取向也呈现出多样化的趋势。

一些作品更关注内心体验和心理刻画,引入意识流等技巧,表现出深刻的个人主义和超验主义精神;另一些则更注重表现形式的创新,尝试使用多样化的表现手法,如模拟游戏、虚拟现实等,体现出对科技和未来的探索。

新时期现代主义文学思潮的一个重要价值是文学的全球性。

随着全球化和信息技术的普及,各种文化形态在全球范围内互相交流和融合,这使得文学作品能够跨越国界和文化,成为全球人类的共同财富。

因此,新时期现代主义文学思潮的精神将会为世界文学的发展注入新的活力和创造性。

综上所述,新时期现代主义文学思潮不断推动着文学的发展和变革,为人类的文化进步提供了新的动力和方向。

未来,我们期待着更多更好的文学作品,不断追求新时代文学的较高境界。

第一章新时期以来的文学思潮教学目的:了解新时期文学发生的背景及意义,掌握新时期文学思潮的格局,走向明确文艺理论发展的态势。

重点:新时期文学思潮及创作思潮的格局。

难点:明了文学创作思潮的演变状况和各种文学创作思潮下的小说创作概况及特点。

教学时间:1课时教学方法:讲授、课堂讨论结合。

教学内容:第一节新时期文学思潮第二节新时期文学创作思潮思考题:1.新时期文学思潮及其特点2.新时期文学创作潮流的演变及格局3.新时期文学兴起的原因必读作品与文献:1.丁帆主编《新时期小说主潮》,人民文学出版社2002年2.王岳川著《二十世纪西方诗性哲学》,北京大学出版社2002年3.张志中著《1993:世纪末的喧哗》,山东教育出版社1998年4. 金汉主编《当代文学发展史》,上海文学出版社2002年5.曹文轩著《二十世纪末中国文学现象研究》,北京大学出版社2002年第一节新时期文学思潮一、思想解放潮流及其背景新时期既是历史发展的新时期,也是文学发展的新时期。

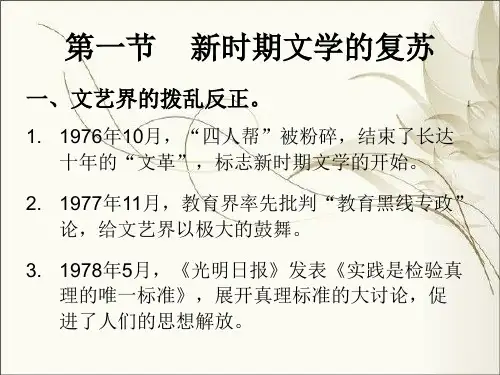

1976,10粉碎“四人帮”后,经过两年的喘息、过度,到1978年党的十一届三中全会的召开,标志我国进入一个新的历史发展时期,文学也从极左路线的控制下解放出来,进入了一个现实主义的回归、发展、深化与现代主义的引进、改造、融合、创新,这样一个多元美学原则并存、竞争、繁荣的新时期,其核心是:与文革决裂,反观历史,做出新的思考。

人们对过去时代存在的生活的荒谬性、对理论信仰与生活严重脱节有了新的深刻的认识,对思想戒律的质疑与冲决思想戒律的冲动形成了一股巨大的潜流,并终于在70年代末期冲出地表,形成了思想解放的潮流。

其表现是:1. 1978年5月11日《光明日报》发表了《实践是检验真理的唯一标准》的评论,引发了思想解放运动。

2. 同年11届三中全会召开,批判了两个“凡是”的主张,为:“天安门事件”平反,彻底推翻了《纪要》,实现了工作重心的转移,文艺界的“拨乱反正”真正开始。

3. 1979年10月第四次文代会的召开,明确提出了文艺工作的方针“为人民服务,为社会主义服务”,纠正了“文艺为政治服务”的提法,文艺“百花齐放”的春天到来了。

新时期的文学思潮名词解释随着社会的进步和文化的发展,新时期的文学思潮呈现出多元、多样的特点,各种新的概念和名词层出不穷。

本文将对一些新时期的文学思潮名词进行解释,以期帮助读者更好地理解和认识当代文学的思想和趋势。

一、现代主义现代主义是20世纪文学的一种重要流派,其特点是追求创新和突破传统,以及将艺术与现实相结合。

现代主义文学作品常常运用非线性叙事、流动的意识流以及多重叙事者等手法,挑战传统的叙事模式和观念。

例如,詹姆斯·乔伊斯的《尤利西斯》和弗吉尼亚·伍尔夫的《至到灯火阑珊处》等作品都是现代主义文学的代表作。

二、后现代主义后现代主义是现代主义的延续和进一步发展,其主要特点是对理性和真实性的怀疑,以及对权威和现代化的批判。

后现代主义文学作品通常具有断裂和碎片化的叙事结构,对现实进行颠覆和解构,同时也呈现出对多元化和混杂文化的关注。

托马斯·品钦的《失乐园》和伊恩·麦克尤恩的《残缺的帝国》等作品被认为是后现代主义文学的代表。

三、后现实主义后现实主义是对后现代主义的拓展和补充,强调“事实胜于虚构”。

后现实主义文学作品注重叙事的真实性和真实世界的反映,常常运用非虚构写作的手法,将真实故事和个人体验进行呈现。

例如,李敬泽的《历史的无意义》和梁文道的《蓝颜色的博物馆》等作品表达了后现实主义文学的特点。

四、拟小说拟小说是一种虚构的文学形式,其特点是以真实事物为基础进行想象和创造。

拟小说通常基于历史事件或某个具体的历史人物,通过创作和改编,对历史进行再现和解读。

这种文学形式常常涉及到文学性和历史性的关系,同时也引发了对历史真实性和虚构性的讨论。

五、新写实主义新写实主义是对传统写实主义的一种延续和发展,强调对现实的再现和揭示。

新写实主义文学作品以真实世界为基础,通过对细节的描写和对社会现象的关注,呈现出真实生活的面貌和人物的形象。

莫言的《红高粱家族》、余华的《活着》等作品被认为是新写实主义文学的代表。

80年代文学思潮与论争文艺领域中的改革.在新时期初期对僵化、极“左”观念进行全面清算和大规模重新辨识的基础上,开始在自身诸方面进行着切实的探索和重建。

中国文学开始坦然地面对世界,并积极地在对西方文艺的评介中觅取新的发展路径。

以现实主义为主潮的文学创作,逐步由对历史的反思转入到对改革中各种现实生活变化的关注,在现实主义艺术方法引导下恢复了自身尊严的新时期文学,开始在关注现实中实现着由“伤痕文学”、“反思文学”到关注现实的转交。

这一转变,不仅是文学自身的蜕变,也是文学对社会现实功利目的的深刻化。

在一定意义上,从80年代前期开始,文学取得了和现实生活发展的同步性。

文学领域内,从题材、主旨到手法、方法、风格都开始了全方位的向旧有格局的告别。

一、关于西方现代派的讨论引起对西方现代派文艺大讨论的是1982年《外国文学研究》发表徐迟的《现代化与现代派》一文。

其实.在这篇文章发表的前后,西方现代汉文学的话题,已被人们广泛注意到了,并逐步上升为热点问题。

徐迟在1978年3月就发表了《文学与“现代化”》一文;1979年3月,中国社会科学院外国文学研究所组织了一次关于“外国现代资产阶级文学评价问题的讨论”:从1980年下半年开始一直到1982年初,《外国文学研究》曾开辟“西方现代派文学研究”专栏,对此进行了深入的讨论。

徐迟《现代化与现代派》一文的着眼点是在我国大规模进行现代化建设的今天,文学如何适应并创造出与之相匹配的“现代化”文学。

由于徐文直接把西方现代派与中国新时期文艺的未来发展结合在一起,自然引起了人们的极大兴趣。

叶君健、冯骥才等著名作家也撰文予以支持。

他们认为.流行于西方的现代派文学思潮,决不是一群怪物们兴风作浪的产物,而是当今文坛世界必然会出现的易象,是文学史上的一场革命。

现代派文艺不仅来源于现实,而且反映了各种物质关系总和的精神内在。

他们认为,我国文坛应当有“马克思主义的现代主义”、“中国文学需要现代派”。

简述中国新时期文学思潮【内容提要】中国新时期文学思潮一波未平一波又起。

在促成思潮起落的众多原因中,有一点是内在的、重要的:中国文学在用自己的探索,为中国人寻找新的文化支点。

本文从这一角度先后描述了社会批判、人道主义、寻根文学、现代主义、后现代主义和逃离后现代的文学探索等从70年代至90年代的一系列思潮,展示了中国文学界在新时期为中华文化重构所作的种种努力。

【关键词】中国新时期文学思潮中国新时期文学思潮一波未平一波又起,丰富多彩。

促成思潮起落的原因众多,其中有一点是内在的、重要的:新时期文学穿透了政治的表层,进入到了文化层面,中国文学在用自己的探索,为中国人寻找新的文化支点。

本文将从这一角度对中国新时期文学思潮进行一个简要的描述。

一、社会批判文学思潮1976年10月之后,中国文学面临的一个首要任务,是推倒文学身上左的束缚。

不完成这一工作,新的文学便无法迈步。

于是,文学开始在社会、政治层面对“四人帮”、对极左政治、文艺倾向进行批判,对建国以来的历程进行反思,对各种社会问题进行揭露。

这是文学在新时期掀起的第一次大的思潮。

它既是大陆思想解放运动的推动力,也是思想解放运动的重要的组成部分。

这个思潮是从揭批“四人帮”文艺思想开始的。

“四人帮”曾将十七年的文艺诬蔑为“文艺黑线专政”,又为文艺制定了一整套规定。

1976年之后,文艺界首先掀起了揭批“四人帮”的斗争。

推倒了其“文艺黑线专政论”等一切强加给文艺界的精神枷锁和政治镣铐,批判了其“三突出”创作原则、“写与走资派斗争”的文艺思想,批判其“阴谋文艺”。

文艺生产力得到了初步解放。

文艺界同全国人民一道,有一种寒冬过去、春天来临的解放感、喜悦感。

大家群情激昂,对未来充满了憧憬。

然而要真正繁荣文艺,仅仅批判“四人帮”文艺思想远远不够。

中国文艺思想中的左倾错误其实在更长的历史时期、与更大范围内的左倾倾向紧密联系着。

在更大范围内批判左倾错误的任务被提上了历史的议事日程。

新时期文学思潮1.1997年12月25日,国一个非常有影响力的文学()创建。

A.博库B.清韵书院C.榕树下D.橄榄树2.网络文学是随着()而出现的。

A.互联网的问世B.《第X浪潮——网络文学》C.《新语丝》D.《橄榄树》3.童的作品()讲述一种既古老又现代的亲情伦理。

A.《驯子记》B.《红粉》C.《米》D.《妻妾成群》4.妓女秋仪是小说()中的人物。

A.《妇女生活》B.《离婚指南》C.《妻妾成群》D.《红粉》5.一个从事三陪的同性恋人"乔"是()笔下的人物。

A.欧河B.王家新C.村D.安妮宝贝6.在先锋作家中,()对语言进行了最极端、最大胆的艺术探索。

A.莫言B.叶兆言C.甘露D.童7.女主角“轻舞飞扬”是作品()中的人物。

A.《超情书》B.《城市的绿地》C.《危险》D.《第一次的亲密接触》8.20世纪80年代初,较早介绍西方现代派小说理论的小册子是()。

A.徐迟《现代化与现代派》B.高行健《现代小说技巧初探》C.冕《在新的崛起面前》D.绍振《新的美学原则在崛起》9.先锋文学通常是指在中国20世纪80年代中后期出现的,在创作思想和形式技巧都呈现出强烈的()气息的创作流派,主要表现在小说创作中。

A.浪漫主义B.批判现实主义C.后现代主义D.西方现代主义10.1993年第1期的《读书》发表了《躲避崇高》一文,该文的作者是()。

A.王朔B.王晓明C.王彬彬D.王蒙11.从创作思潮看,现实主义在新时期走向变异的具体标志是()的涌动。

A.先锋文学B.寻根文学C.新现实主义文学D.大众文学12.1989年由英国女批评家玛丽·伊格尔顿编的()出版,这是第一部翻译过来的女性主义批评理论专集。

A.《女权主义文学理论》B.《性与文本的政治——女权主义文学理论》C.《当代女性主义文学批评》D.《第二性》13.最初关于西方现代派的讨论是由一些从事()进行的。

A.从事现实主义文学创作的作家B.写作朦胧诗的诗人们C.从事理论与批评工作的专家与学者D.西方现代文学研究的学者在专业围14.民间写作中的民间是一个较为复杂的概念,从文学的角度看,民间具有()等基本涵。

A.独立精神与自由创造B.从它意识C.自我放纵15.下列作品中,()属于20世纪90年代的个人化写作畴。

A.《一个人的战争》B.《青春之歌》C.《爱是不能忘记的》D.《恋爱的季节》16.“伤痕文学之父”是()。

A.王蒙B.卢新华C.心武D.贾平凹17.在新历史小说的几个类型中,作为历史叙述的家族小说的代表性作品是()。

A.《温故一九四二》B.《红高粱家族系列》C.《往事与刑法》D.《月黑风高》18.短篇小说()是改革开放初期涌现出来的反映农村实行生产责任制后农民精神变化的佳作。

A.《杂色》B.《枫》C.《在乡场上》D.《沉重的翅膀》19.在先锋作家中,()着力揭示人性的残酷与存在的荒谬。

A.格非B.甘露C.余华D.洪峰20.20世纪80年代中期以后,文坛上“双峰并秀”的发展态势是指()。

A.现实主义与现代主义B.大众文学与网络文学C.现代主义与后现代主义D.写实主义与新写实主义21.下列作家中,()是明确以“性别语言”进行写作的。

A.铁凝B.谌容C.王安忆D.海男附:参考答案1、C2、A3、A4、D5、D6、C7、D8、B9、D 10、D11、B 12、A 13、D 14、A 15、A 16、C 17、B 18、C 19、C 20、A 21、D多项选择题复习指导一、答题技巧这种题型与上述单项选择题相似,其特点是,在给定的5个备选答案中,至少有2个是符合题意的正确答案。

选对的得分,少选、多选和错选均不得分。

多项选择题的难度大于单项选择题,难就难在在备选答案中到底有几个符合题意的正确答案,稍有疏忽就会选择失误,回答错误。

这种题型增加了选择的迷惑性,减少了考生猜题的可能性,能测试出考生的真正水平。

为了提高选择正确答案的可能性,考生除了需要掌握一定的解题技巧,例如采用排除法、比较法或推理法对备选答案进行比较、分析、判断外,关键还在于全面、系统地学习课程容,扎实地掌握课程中的基本概念,正确界定问题的界限,理解问题的精神实质。

二、复习重点和难点第一章现实主义的恢复、变异与深化知识点:1、现实主义在新时期的复归。

2、改革文学。

2、现实主义变异的原因。

3、文学是人学。

第二章现实主义的理论流变与阐释知识点:西方现代派。

第四章先锋文学:追求文学自主性的现代主义文学思潮知识点:先锋文学在90年代逐渐溃败的主要因素;先锋文学的基本主题;先锋文学有代表性的作家作品。

第五章新写实文学思潮知识点:1、新写实文学思潮的发展。

2、新写实文学思潮的代表作家与作品。

第六章新历史主义文学思潮知识点:1、新历史小说是相对于传统历史小说和革命历史题材小说而言的,其"新"主要在于它表达的什么?2、新历史小说代表作家及代表作。

3、家族小说。

第七章大众文学思潮及文学的雅俗之争知识点:大众文学的特性; 属于大众文化畴的作品。

第八章“人文精神”的理论争鸣与评析知识点:在"人文精神大讨论"中,认为存在着非常明显的人文精神失落与缺失的主要代表性人物有哪几位?;"人文精神大讨论"的缘起。

第九章女性文学思潮知识点:1、女性文学的特点。

2、属于70年代女性作家阵营的有哪些?第十章网络文学思潮知识点:与传统的写作方式相比,网络写作主要有哪几个特征?第十一章个人化写作、知识分子写作和民间写作的理论论争知识点:个人化写作也存在着一些悖论,它的意义与问题同时并存,具体表现为什么?三、练习题1.大众文化又译为()。

A.大众文学B.通俗文学C.民间文学D.城市文学E.无产世界文学2.家族小说主要是通过对()这一特定角度来进行历史的叙述与反思。

A.家族历史的回溯与表现B.地域C.个人和家族的命运D.环境E.伦理道德意识3.下列属于20世纪80年代改革文学作品的有()。

A.《乔厂长上任记》B.《祸起萧墙》C.《新星》D.《沉重的翅膀》E.《分享艰难》4.对新时期文学而言,女性作家一直是文学创作队伍中一支非常重要的力量,但直到90年代后,才形成了一种独立的以性别命名的“女性文学思潮”与文化现象,这是由于()等几大因素相互交织的结果。

A.西方60年代后的女性主义文化理论的译介成为写作的理论基础B.1995年第四届世界妇女大会在的召开所产生的促进作用C.女性作家的创作实力D.文化市场的运作和大众传媒的影响E.主流意识形态的刻意倡导5.现实主义变异的动因有()。

A.时代的迅速发展B.国外思潮的引进C.文学反思的深化D.市场化运作的结果E.文学的初步自觉6.文学是人学,新时期现实主义文学把人作为其价值理想,经历了()几个大的发展阶段。

A.人的“归返”B.人的现实突进C.人的终极关怀D.人的生存描述E.人的历史探究7.现实主义在新时期的复归,()。

A.首先是对十七年文学创作道路的复归B.也是对以鲁迅为代表的“五四”现实主义那种严峻的批判精神的复归C.这种复归具体体现在伤痕文学、反思文学等创作思潮中D.同样体现在新写实文学中E.体现在寻根文学中8.新写实作为一种创作思潮出现后,理论界随即对其进行了“命名”,大致有这么几种方式()。

A.韧、吴亮的“新写实小说”B.雷达的“新现实主义”C.王干的“后现实主义”D.柯云路的现代现实主义E.徐兆淮、丁帆的“新写实主义”9.对文艺的()倾向的认识,意味着对当时文艺发展的整体评价,意味着对整个社会人文精神状况的评价。

A.大众化B.商业化C.知识分子化D.精英化E.古典化10.()等文章再次强调了自20世纪50年代起就一直被批判的文学“写真实”论。

A.洁民的《文学是真实的领域》B.敏泽的《关于艺术的真实》C.钱谷融的《真实与真诚》D.《重评<现实主义——广阔的道路>》E.黄泽新的《新时期文学的现实主义流向》11.发生在20世纪90年代的“人文精神大讨论”,具有自己独特的理论贡献,具体体现为()。

A.及时关注了社会转型时期中国人文精神的状况B.充分肯定了文学的娱乐与休闲功能C.深化了知识分子的自我反思与批判D.首次呈现为一种纯粹的学术论争的形态E.一种政治性的学术论争附:参考答案1、A,B,C2、A,C3、A,B,C,D4、A,B,C,D5、A,B,C,E6、A,C,D7、A,B,C8、A,B,C,E9、A,B 10、A,B,C 11、A, C,D☆名词解释复习指导一、答题技巧此类题型要求考生对课程中的一些重要概念做出解释,目的在于考核考生对这些名词概念的理解程度和掌握的准确性。

这些名词在“课程讲解”和“概念解释”中都有明确的定义或简明的概括。

这种题型的难度在于要点的把握,而且容广泛,覆盖面大。

答题时要简明扼要,不要求展开论述。

二、复习重点和难点第一章现实主义的恢复、变异与深化知识点:伤痕文学、反思文学、寻根文学、“新现实主义”小说第二章现实主义的理论流变与阐释知识点:新现实主义小说。

第五章新写实文学思潮知识点:新写实小说第六章新历史主义文学思潮知识点:历史的文本性与文本的历史性第七章大众文学思潮及文学的雅俗之争知识点:文化工业第九章女性文学思潮知识点:女性文学第十章网络文学思潮知识点:网络文学的概念第十一章个人化写作、知识分子写作和民间写作的理论论争知识点:知识分子写作和民间写作的关系、精英文化三、练习题1.女性文学2.历史的文本性与文本的历史性3.新现实主义小说4.新写实小说5.文化工业附:参考答案1.女性文学女性文学是指女性作家立足于女性的观点、态度,采用女性的话语、措辞对女性的历史状况、现实处境和生活经验进行探索、研究、描写,这是以创作主体的性别为依据的。

被历史遮掩的女性文学创作,是在对文化中男权意识的揭露中彰显的,是在对文化中男权意识的发现中体认的。

女性文学的主要意义就是力图改变过去文学中存在的对妇女的歧视与偏见,改变传统的性别文化观念,对既成的传统审美标准进行批判,建立一个全新的包容女性和男性文化经验,具有普遍意义的文学世界和现实世界。

缺少了对男权意识批判的力度和揭示的深度,同样会影响女性文学创作,因而一个文本是不是女性文学,看它是否和男权意识相对的女性意识相联系。

进入90年代后,在西方女权主义的理论与文学创作实践等诸多因素作用下,在中国也形成了具有广泛社会影响的女性文学思潮,出现了一批作家与作品,如染的《私人生活》、林白的《一个人的战争》、海男的《女人传》等。

2. 历史的文本性与文本的历史性“历史的文本性”与“文本的历史性”是当代西方新历史主义的一个重要理论畴。

这一观念也渗透在新时期的新历史主义文学思潮中。

历史的文本性是指不以我们所研究的社会的文本踪迹为媒介,我们就没有任何途径去接近一个完整的、真正的过去和一个物质性的存在。