中药化学笔记

- 格式:docx

- 大小:631.59 KB

- 文档页数:16

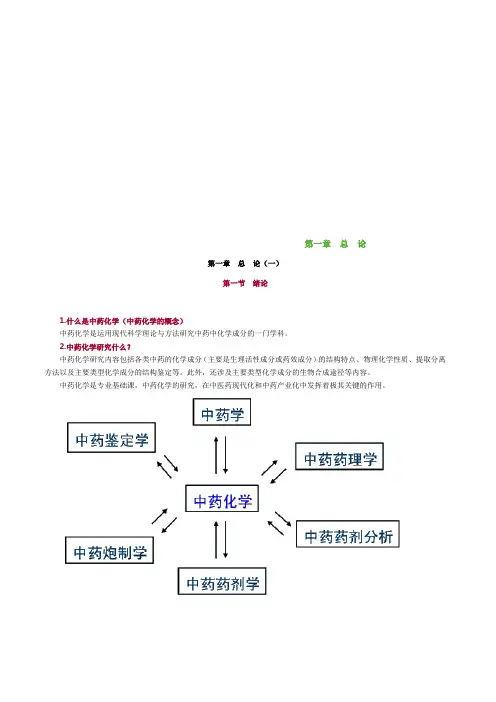

第一章总论第一章总论(一)第一节绪论1.什么是中药化学(中药化学的概念)中药化学是运用现代科学理论与方法研究中药中化学成分的一门学科。

2.中药化学研究什么?中药化学研究内容包括各类中药的化学成分(主要是生理活性成分或药效成分)的结构特点、物理化学性质、提取分离方法以及主要类型化学成分的结构鉴定等。

此外,还涉及主要类型化学成分的生物合成途径等内容。

中药化学是专业基础课,中药化学的研究,在中医药现代化和中药产业化中发挥着极其关键的作用。

学习方法:1.以总论为指导学习各论。

2.注意总结归纳,在掌握基本共同点的情况下,分类记忆特殊点。

3.注意理论联系实际,并以《药典》作为基本学习指导。

4.发挥想象力进行联想记忆。

第二节中药有效成分的提取与分离一、中药有效成分的提取注意:在提取前,应对所用材料的基源(如动、植物的学名)、产地、药用部位、采集时间与加工方法等进行考查,并系统查阅文献,以充分了解和利用前人的经验。

(一)溶剂提取法注意:一般如无特殊规定,药材须经干燥并适当粉碎,以利于增大与溶剂的接触表面,提高提取效率。

补充:溶剂提取法的原理根据中药化学成分与溶剂间“极性相似相溶”的原理,依据各类成分溶解度的差异,选择对所提成分溶解度大、对杂质溶解度小的溶剂,依据“浓度差”原理,将所提成分从药材中溶解出来的方法。

作用原理:溶剂穿透入药材原料的细胞膜,溶解可溶性物质,形成细胞内外的浓度差,将其渗出细胞膜,达到提取目的。

一般提取规律:①萜类、甾体等脂环类及芳香类化合物因为极性较小,易溶于三氯甲烷、乙醚等亲脂性溶剂中;②糖苷、氨基酸等类成分则极性较大,易溶于水及含水醇中;③酸性、碱性及两性化合物,因为存在状态(分子或离子形式)随溶液而异,故溶解度将随pH而改变,可用不同pH 的碱或酸提取。

补充:溶剂的选择。

1)常见溶剂类型石油醚<四氯化碳<苯<二氯甲烷<氯仿<乙醚<乙酸乙酯<正丁醇<丙酮<甲醇(乙醇)<水。

2)溶剂选择的原则(1)相似相溶,能最大限度地提取所需要的化学成分(2)不与有效成分反应(3)不溶共存杂质(4)节约成本:价廉、优点缺点安全、易得、浓缩方便。

1。

药材须经干燥并适当粉碎,以利于增大与溶剂的接触表面,提高提取效率。

2.溶剂极性:亲水性越强,极性越大;亲脂性越强,极性越小(大水小指);极性的大小可用介电常数(ε)来判断,ε越小,极性就越小,反之亦然。

3。

常用溶剂极性大小顺序:石油醚<四氯化碳<苯<二氯甲烷<氯仿(三氯甲烷)<乙醚<乙酸乙酯<正丁醇<丙酮<甲醇(乙醇)<水.(记忆:十四本,二三迷,双乙丁丙甲乙水)3。

中药有效成分提取方法:1煎煮法:含挥发性成分及加热易破坏的成分不宜使用。

2浸渍法:适用于遇热不稳定的成分,或含大量淀粉、树胶、果胶、黏液质的中药。

3渗漉法:适用于遇热不稳定的成分,或含大量淀粉、树胶、果胶、黏液质的中药。

4回流提取法:对热不稳定成分不宜使用。

5连续回流提取法:对热不稳定成分不宜使用.4.水蒸气蒸馏法的适用范围:1具有挥发性的、能随水蒸气蒸馏而不被破坏,且难溶或不溶于水的化学成分.2化合物的沸点100度以上,却有一定的蒸气压。

5。

超临界萃取法:1萃取选择性的决定因素:温度、压力、夹带剂的种类及含量。

2常用的提取物质:C026。

重结晶法中溶剂选择的一般原则:1)不与被结晶物质发生化学反应;2)对被结晶成分热时溶解度大、冷时溶解度小;3)对杂质或冷热时都溶解(留在母液中),或冷热时都不溶解(过滤除去);4)溶剂沸点较低,容易挥发除去;5)无毒或毒性较小,便于操作.7。

判断结晶纯度的方法1)结晶形态和色泽:一个纯的化合物一般都有一定的晶形和均匀的色泽。

2)熔点和熔距:单一化合物一般都有一定的熔点和较小的熔距(1~2℃)。

3)色谱法:单一化合物用两种以上溶剂系统或色谱条件进行检测,均显示单一的斑点。

4)高效液相色谱法(HPLC):纯的化合物显示单一的谱峰。

8.两相溶剂萃取法常见的方法有液—液萃取法和液—液分配色谱(LC或LLC)等。

9。

分离因子β:1)β≥100,仅作一次简单萃取就可实现基本分离;2)100>β≥l0,则需萃取10-12次;3)β≤2时,要想实现基本分离,需作100次以上萃取才能完成;4)当β≈1时,意味着两者性质极其相近,即使作任意次分配也无法实现分离。

1.药材须经干燥并适当粉碎,以利于增大与溶剂的接触表面,提高提取效率。

2.溶剂极性:亲水性越强,极性越大;亲脂性越强,极性越小(大水小指);极性的大小可用介电常数(ε)来判断,ε越小,极性就越小,反之亦然。

3.常用溶剂极性大小顺序:石油醚<四氯化碳<苯<二氯甲烷<氯仿(三氯甲烷)<乙醚<乙酸乙酯<正丁醇<丙酮<甲醇(乙醇)<水。

(记忆:十四本,二三迷,双乙丁丙甲乙水)3.中药有效成分提取方法:1煎煮法:含挥发性成分及加热易破坏的成分不宜使用。

2浸渍法:适用于遇热不稳定的成分,或含大量淀粉、树胶、果胶、黏液质的中药。

3渗漉法:适用于遇热不稳定的成分,或含大量淀粉、树胶、果胶、黏液质的中药。

4回流提取法:对热不稳定成分不宜使用。

5连续回流提取法:对热不稳定成分不宜使用。

4.水蒸气蒸馏法的适用范围:1具有挥发性的、能随水蒸气蒸馏而不被破坏,且难溶或不溶于水的化学成分。

2化合物的沸点100度以上,却有一定的蒸气压。

5.超临界萃取法:1萃取选择性的决定因素:温度、压力、夹带剂的种类及含量。

2常用的提取物质:C026.重结晶法中溶剂选择的一般原则:1)不与被结晶物质发生化学反应;2)对被结晶成分热时溶解度大、冷时溶解度小;3)对杂质或冷热时都溶解(留在母液中),或冷热时都不溶解(过滤除去);4)溶剂沸点较低,容易挥发除去;5)无毒或毒性较小,便于操作。

7.判断结晶纯度的方法1)结晶形态和色泽:一个纯的化合物一般都有一定的晶形和均匀的色泽。

2)熔点和熔距:单一化合物一般都有一定的熔点和较小的熔距(1~2℃)。

3)色谱法:单一化合物用两种以上溶剂系统或色谱条件进行检测,均显示单一的斑点。

4)高效液相色谱法(HPLC):纯的化合物显示单一的谱峰。

8.两相溶剂萃取法常见的方法有液—液萃取法和液—液分配色谱(LC或LLC)等。

9.分离因子β:1)β≥100,仅作一次简单萃取就可实现基本分离;2)100>β≥l0,则需萃取10-12次;3)β≤2时,要想实现基本分离,需作100次以上萃取才能完成;4)当β≈1时,意味着两者性质极其相近,即使作任意次分配也无法实现分离。

中药化学笔记期末总结一、引言中药化学是研究中药的化学成分及其性质、结构与活性关系的学科。

中药化学的研究内容包括中药的化学成分分析、结构鉴定及药效学等。

在本学期的学习中,我深入了解了中药化学的基本理论和实际应用,对于中药的化学成分和药效学有了更深入的认识。

以下是我对本学期学习的中药化学内容的总结。

二、中药的化学成分分析中药的化学成分分析是中药化学的基础和核心内容。

在本学期的学习中,我学习了各种中药的化学成分分析的基本方法和原理,包括传统方法和现代方法。

传统方法主要包括醇提、水提、浸出、蒸馏等。

现代方法主要包括色谱法、质谱法、光谱法等。

通过这些方法,可以对中药的化学成分进行分离和检测,进而确定中药的化学成分。

三、中药的结构鉴定中药的结构鉴定是中药化学研究中的重要环节。

在本学期的学习中,我学习了中药结构鉴定的基本方法和原理,包括物理方法和化学方法。

物理方法主要包括红外光谱、紫外光谱、核磁共振光谱等。

化学方法主要包括酸碱反应、置换反应、碘化反应等。

通过这些方法,可以准确地确定中药的结构,为进一步研究中药的药理学提供了重要的依据。

四、中药的药效学中药的药效学研究是中药化学研究的重要内容之一。

在本学期的学习中,我学习了中药的药效学基本原理和应用。

中药的药效学研究主要涉及药物的活性、毒性和药代动力学等。

通过对中药的药效学研究,可以了解中药的药理作用和毒理作用,为中药的合理应用提供依据。

五、中药化学在药物研发中的应用中药化学在药物研发中具有重要的应用价值。

在本学期的学习中,我了解了中药化学在药物研发中的应用。

中药化学可以通过研究中药的化学成分和药效学,筛选出具有活性成分的中药,进而通过结构优化和合成改造,设计出具有高效、低毒的药物。

中药化学在药物研发中的应用,可以大大缩短药物研发周期,降低开发成本,提高药物的研发成功率。

六、展望中药化学作为中医药学科的重要分支,具有广阔的发展前景。

随着人们对中医药的认识和需求的不断提高,中药化学在新药研发和中药质量控制等方面的应用将得到更广泛的推广和应用。

中药化学笔记期末总结初中一、中药概述中药是指用中草药、矿物药、动物药等为原料,按一定的加工方法制备的具有预防、治疗疾病作用的药物。

中药主要包括传统中药和现代中药。

传统中药是指以传统理论为基础,具有长期使用历史的药物;而现代中药则是指在传统中药的基础上,通过现代科学研究加工而成的药物。

二、中药化学的研究内容1. 中药的化学成分:中药的化学成分是研究中药的基础,中药的有效成分通常是由多种化合物组成的复合物。

中药的化学成分有两大类,一类是主要活性成分,具有药理活性和药效;另一类是次要成分,不具有明显的药理活性,但在中药的药物作用中起到辅助和增强作用。

2.中药的化学检验方法:中药的化学检验方法是研究中药质量标准的重要手段。

中药的化学检验方法包括物理性质检验、化学性质检验和鉴定方法。

物理性质检验主要是对中药的形态、色泽、气味等进行观察和描述;化学性质检验是通过对中药中化学成分的定性和定量分析来判断中药的质量;鉴定方法则是通过中药的形态特征、化学成分、药理活性等多个方面的综合分析来确定中药的真实性和质量。

3.中药质量控制:中药质量控制是指通过严格的生产管理和质量检验,确保中药的有效成分符合药学要求,保证中药的质量稳定和安全有效。

中药质量控制的关键是控制中药的含量一致性和质量稳定性。

四、中药的化学研究方法1.中药化学分析方法中药化学分析方法是研究中药的化学成分及其含量的方法。

中药化学分析方法主要包括色谱法、质谱法、荧光法、核磁共振法等。

色谱法主要用于分离和富集化合物,质谱法主要用于化合物的分子结构鉴定,荧光法主要用于化合物的定性和定量分析,核磁共振法主要用于化合物的结构分析。

2.中药的现代化学研究方法中药的现代化学研究方法是指在传统中药的基础上,通过现代科学手段进行研究的方法。

主要包括分子生物学、基因工程、组合化学等。

分子生物学主要用于研究中药化学成分的合成机制和代谢途径,基因工程主要用于通过改变中药植物的基因来提高药用价值,组合化学主要用于合成具有特定活性的化合物。

中药化学:是一门结合中医药基本理论和临床用药经验,主要运用化学理论和方法及其它现代科学理论和技术研究中药化学成分的学科。

┌有效成分:有生物活性,有一定治疗作用的化学成分。

└无效成分:无生物活性,无一定治疗作用的化学成分(杂质)。

HMBC谱:通过1H核检测的异核多键相关谱,它把1H核和与其远程偶合的13C核关联起来。

FD-MS(场解吸质谱):将样品吸附在作为离子发射体的金属丝上送入离子源,只要在细丝上通以微弱的电流,提供样品从发射体上解吸的能量,解吸出来的样品即扩散到高场强的场发射区域进行离子化。

苷类:糖或糖的衍生物与另一非糖物质通过糖的端基碳原子连接而成的化合物。

苷中苷元与糖连接的键称苷键;连接非糖物质与糖的原子称苷原子。

木脂素(lignans):一类由两分子苯丙素衍生物(即C6-C3单体)聚合而成的天然化合物。

香豆素(coumarins):具有苯骈α-吡喃酮母核的一类天然化合物的总称。

在结构上可以看成是顺邻羟基桂皮酸失水而成的内酯。

黄酮类化合物(flavonoids):泛指两个芳环(A环、B环)通过三个碳原子相互联结而成的一系列化合物。

萜类化合物(terpenoids):一类由甲戊二羟酸衍生而成,基本碳架多具有2个或2个以上异戊二烯单位(C5单位)结构特征的化合物。

挥发油(volatile oil):也称精油,是存在于植物体内的一类具有挥发性、具有香味、可随水蒸气蒸馏、与水不相混溶的油状液体的总称。

吉拉德(girard)试剂:是一类带季铵基团的酰肼,可与具羰基的萜类生成水溶性加成物而与脂溶性非羰基萜类分离。

酯皂苷:三萜皂苷中的酯苷,又称酯皂苷(ester saponins)。

次皂苷:当原生苷由于水解或酶解,部分糖被降解时,所生成的苷叫次皂苷或原皂苷元(prosapogenins)。

强心苷(cardiac glycosides):生物界中普遍存在的一类对心脏有显著生理活性的甾体苷类,是由强心苷元与糖缩合的一类苷。

中药化学笔记期末总结高中一、引言中药化学是一门综合性学科,主要研究中药的化学成分、结构、性质和活性,在药物研发、质量控制、药用价值评价等方面具有重要的应用价值。

本学期的中药化学课程共学习了中药的化学成分、药用价值评价、质量控制等内容。

下面将对本学期学习的知识进行总结和回顾。

二、中药的化学成分中药的化学成分是指植物药材和动物药材中具有药用效果的化学物质。

中药的化学成分种类繁多,包括生物碱、多糖、萜类化合物、黄酮类化合物等。

这些化学成分具有多种药理活性,可以通过不同的药物作用机制来发挥治疗作用。

1. 生物碱生物碱是中药中常见的一类活性成分,具有抗菌、抗炎、镇痛等药理作用。

例如,阿托品是生物碱类药物,可以通过抑制乙酰胆碱酯酶的活性,起到扩张瞳孔、抗胆碱能作用的效果。

2. 多糖多糖是一类以多糖为主要成分的药物,具有抗炎、免疫调节等作用。

例如,中药蘑菇中的β-葡聚糖具有增强免疫力、抗肿瘤等作用。

3. 萜类化合物萜类化合物是中药中常见的一类活性成分,具有抗菌、抗炎、抗肿瘤等药理作用。

例如,青蒿素是一种常用的抗疟疾药物,可以通过干扰寄生虫的血红蛋白分解代谢,起到抗疟疾作用。

4. 黄酮类化合物黄酮类化合物是中药中常见的一类活性成分,具有抗氧化、抗菌、抗炎等作用。

例如,大黄酚酸是大黄中的主要活性成分之一,可以通过抑制细胞增殖、抗炎作用来起到治疗便秘的效果。

三、药用价值评价药用价值评价是指对中药的药理活性、毒副作用、药代动力学等方面进行评价,从而确定中药的医疗效果和安全性。

药用价值评价是中药研发的关键环节,对于筛选出有效的中药和合理使用中药具有重要意义。

1. 药理活性评价药理活性评价是对中药的药理作用进行评估,包括药效实验、机制研究等。

通过药理活性评价可以确定中药的治疗作用、作用机制等,从而为中药的临床应用提供科学依据。

2. 毒副作用评价毒副作用评价是对中药的毒副作用进行评估,包括急性毒性、慢性毒性、不良反应等。

通过毒副作用评价可以确定中药的安全性,避免潜在的毒副作用,保证中药的合理使用。

实用文档中药学笔记完整 Revised by Jack on December 14,2020一,解表药--味辛归肺膀胱经1.辛温解表药麻黄--发汗解表利水消肿宣肺平喘风寒表实无汗桂枝--发表解肌温通经脉助阳化气风寒表实无汗表虚有汗皆可紫苏--发表散寒行气宽中安胎解毒气滞胎动不安,妊娠恶阻生姜--发汗解表温中止呕温肺止咳解毒荆芥--散风解表透疹止痒疗疮止血既散风寒又散风热防风--祛风解表胜湿止痛解痉引经药无所不达一身之风寒湿痹痛羌活--散寒解表祛风除湿止痛上半身风湿痹痛太阳之头项强痛藁苯--散寒解表祛风除湿止痛巅顶头疼细辛--散寒祛风温肺化饮通窍止痛阳虚感冒用量<3克白芷--发散风寒燥湿止带通窍止痛消肿止痛阳明头痛眉棱骨痛香薷--发汗解表利水消肿和中化湿夏季乘凉冷饮阳气被阴邪所遏之阴暑热苍耳--散寒通窍除湿止痛有小毒辛夷--散寒通窍风寒头痛鼻塞河柳--发表透疹祛风除湿肺胃心经2.辛凉解表药薄荷--宣散风热清利头目利咽透疹疏肝解郁蔓荆--疏散风热清利头目祛风止痛风湿痹痛肢拘急牛蒡子--疏散风热宣肺利咽解毒透疹消肿疗疮辛苦寒能升浮沉降兼可通便蝉蜕--疏散风热明目退翳透疹止痒息风止痉喑哑咽痛木贼--疏散风热明目退翳止血桑叶--疏散风热平肝明目清肺润燥凉血止血菊花--疏散风热平肝明目清热解毒葛根--解肌退热生津透疹升阳止泻长于缓解颈部肌肉紧张柴胡--解表退热疏肝解郁升举阳气少阳之寒热往来配黄芩半表半里之热升麻--发表透疹清热解毒升举阳气丹毒痄腮温毒发斑豆鼓--解表除烦辛甘微苦凉归肺胃经浮萍--发汗解表透疹止痒利水消肿二,清热药--多寒凉味多苦主治里热证1.清热泻火药石膏--清热泻火除烦止渴收湿敛疮生肌止血煅用收湿敛疮生肌止血知母--清热泻火滋阴润燥配黄柏阴虚火旺配川贝母阴虚劳嗽肺燥咳嗽天花粉--清热生津清肺润燥消肿排脓注射液引产不宜与乌头孕妇禁用栀子--泻火除烦清热利湿凉血解毒消肿止痛配淡豆鼓温病初起胸中烦闷及虚烦不眠夏枯草--清肝明目散结消肿瘰疬瘿瘤芦根--清热泻火除烦止渴生津止呕利尿竹叶--清热除烦利尿通淋生津心火上炎之口糜淡竹叶--清热除烦利尿通淋生津心火下移小肠之热淋尿痛,尿赤,尿涩决明子--清热明目润肠通便谷精草--明目退翳疏散风热风热头痛青葙子--明目退翳平肝阳降血压密蒙花--明目退翳养肝血除虚热2.清热燥湿药黄芩--清热燥湿泻火解毒止血安胎清中上焦湿热清肺经热邪少阳寒热胎热胎动不安黄连--清热燥湿泻火解毒清中焦湿热清泄心经实热和中焦实热黄柏--清热燥湿泻火解毒退虚热治下焦湿热肾阴虚龙胆草--清热燥湿泻火肝胆清泄肝胆湿热苦参--清热燥湿杀虫止痒利尿通淋肝胆湿热黄疸下湿热赤白带3.清热凉血药生地黄--清热凉血养阴生津润肠通便温病热入营血骨蒸劳热内热津亏消渴玄参--清热凉血滋阴降火解毒散结润肠通便牡丹皮--清热凉血活血化瘀退虚热凉血不留淤无汗骨蒸水牛角--清热凉血泻火解毒清心定惊热入心包热极生风赤芍药--清热凉血散瘀止痛清肝火温毒发斑紫草--活血凉血解毒透疹温病血热毒盛之斑疹紫黑4.清热解毒药金银花--清热解毒疏散风热热毒血痢肠肺乳痈连翘--清热解毒疏散风热消肿散结利尿通淋治热入心包证所常用蒲公英--清热解毒消痈散结利湿通淋乳痈紫花地--清热解毒凉血消肿丹毒乳肠痈毒蛇咬伤大青叶--清热解毒凉血利咽凉血消斑板蓝根--清热解毒凉血利咽咽喉肿痛大头瘟痄腮青黛--清热解毒凉血利咽清泻肝火肝火犯肺之咳痰咯血牛黄--清热解毒息风止痉化痰开窍温病热入心包神昏,中风痰热神昏鱼腥草--清热解毒排脓消痈利尿通淋肺痈后下射干--清热解毒祛痰利咽散结消肿热结痰盛尤宜久疟疟母白头翁--清热解毒凉血止痢长于清大肠经热毒阿米巴痢疾败酱草--清热解毒消肿排脓祛瘀止痛重楼--清热解毒消肿止痛息风定惊小毒穿心莲--清热解毒燥湿长于清肺经和大肠经热白鲜皮--清热解毒祛风燥湿止痒长于除肌肤湿热及下焦热毒半边莲--清热解毒利水消肿家有半边莲,可以伴蛇眠土茯苓--解毒除湿通利关节解梅毒汞中毒山豆根--清热解毒消肿利咽马齿苋--清热解毒凉血止血通淋性寒味酸清中兼收大血藤--清热解毒活血止痛祛风活络长于清大肠经热毒主治肠痈蛇舌草--清热解毒消痈利湿抗癌胃癌食管癌直肠癌野菊花--清热解毒疏风平肝熊胆--清热解毒清肝明目息风止痉丸剂克不入汤剂金荞麦--清热解毒祛痰排脓散瘀止痛鸦胆子--清热解毒燥湿杀虫止痢截疟腐蚀赘疣有毒不宜入汤剂,10-15粒治疟疾 10-30粒治痢疾垂盆草--清热解毒利湿退黄甘淡凉归肝胆小肠经秦皮--清热解毒燥湿止带清肝明目苦涩寒归肝胆大肠经马勃--清肺解毒利咽止血辛平木蝴蝶--清热利咽疏肝和胃半枝莲--清热解毒散瘀止痛利水消肿癌肿5.清虚热药青蒿--退虚热凉血截疟解暑配鳖甲治阴虚发热地骨皮--退虚热凉血清肺降火生津配桑白皮治肺热咳喘白薇--退虚热凉血利尿通淋解毒疗疮产后血虚发热银柴胡,胡黄连--一退虚热二退疳热三,泻下药--凡能引起腹泻或滑润大肠,促进排便的药物1.攻下药大黄--泻下攻积解毒止血活血祛瘀利湿退黄配芒硝治实热积滞大便燥结坚硬难下芒硝--泻下软坚清热回乳味咸外用回乳芦荟--泻下清肝杀虫性寒番泻叶--泻热通便消积健胃缓下克攻下5-10克体弱慎服2.润下药麻仁--润肠通便热秘通行老人产妇及体虚便秘甘平大肠脾经郁李仁--润肠通便利水消肿养神有功宜于水肿脚气便秘者3.峻下逐水药(多数有毒)甘遂--泻水逐饮消肿散结有毒孕妇忌丸散~1克内服醋制大戟--泻水逐饮消肿散结有毒孕妇忌京戟逐饮红戟散结茜草科芫花--泻水逐饮祛痰止咳杀虫疗疮有毒头疮白秃汤剂~3克散剂~1克醋制减毒巴豆--泻下逐水寒积退肿祛痰利咽疗疮祛腐喉痹痰阻结胸丸散~克畏牵牛牵牛子--泻下逐水去积杀虫水肿推崇畏牵牛体弱忌有肾毒性千金子--泻下逐水破血消症制霜入丸散服~1克别名-续随子四,祛风湿药--凡以祛除风湿缓解痹痛为主要作用的药物1.祛风寒湿药独活--祛除风湿善治痹痛解表发汗辛苦主治下半身少阴头痛威灵仙--祛除风湿通络止痛骨鲠消痰咸治骨鲠30~50克木瓜--舒筋活络化湿和中生津开胃酸温归肝脾经湿浊中阻之吐泻转筋脚气肿痛蕲蛇--祛风通络定惊止痉入归肝经甘咸乌梢蛇--祛风通络定惊止痉徐长卿--祛风止痛活血通脉止痒解蛇毒善治痹证痛重及内外伤诸痛牙痛术后痛癌肿痛川乌--祛除除湿散寒止痛麻醉力宏大毒不宜久服寒疝腹痛局部麻醉外用伸筋草--祛风除湿舒筋活络屈伸不利孕妇月经多慎用2.祛风湿热药--带腾字的一般都能通络防己--祛风止痛利水消肿长于治风湿痹痛偏热者秦艽--祛风通络清虚热利湿退黄重点在清虚热苦辛雷公藤--祛风除湿活血通络消肿止痛杀虫解毒有大毒归心肝经豨签草--祛除风湿通络止痛清热解毒降血压治疗疮肿毒臭梧桐--祛除风湿通络止痛降血压外洗又能治疗皮肤瘙痒湿疹络石藤--祛风通络凉血消肿善治风湿热痹及筋脉拘挛兼热3.祛风湿健骨药五加皮--祛风湿补肝肾强筋骨利水兼肾虚有寒者最宜阴虚火旺者忌服脚气浮肿香加皮--祛风湿补肝肾强筋骨利水有毒强心利水而消肿心衰性水肿最宜桑寄生--祛风湿补肝肾强筋骨安胎胎漏下雪而胎动不安千年健--祛风湿强筋骨止痹痛入药酒尤宜老人最宜风湿痹痛兼肝肾亏虚4.其它类桑枝--祛风通络利水消肿祛风止痒上肢肩膀痛者最佳横走肢臂丝瓜络--祛风通络活血胸胁痛乳汁不下跌打损伤路路通--祛风活络利水消肿通经下乳乳房肿痛乳汁不下鹿衔草--祛风湿强筋骨调经止血补肺止咳穿山龙--祛风除湿活血通络化痰止咳海风藤,青风藤---祛风湿通经络青风藤又能利小便五,芳香化湿药--气味芳香性偏温燥具有化湿运脾作用苍术--燥湿健脾祛风散寒发汗明目辛苦夜盲一身上下内外之湿皆可除配黄柏风湿痹症厚朴--燥湿行气消积平喘既除无形之满又除有形之满藿香--芳香化湿发表解暑和中止呕配佩兰凡湿浊中阻无论兼寒兼热也无论有无表征均可佩兰--芳香化湿解暑辟秽辛平善除中洲秽浊陈腐之气-口臭砂仁--化湿行气温脾止泻理气安胎脾胃虚寒之呕吐泄泻妊娠气滞恶阻及胎动不安白豆蔻--化湿行气温中止呕辛香湿阻中焦多用于湿温初起草豆蔻--燥湿行气温中止呕寒湿中阻不宜久煎草果--燥湿温中除痰截疟除痰截疟-寒湿偏盛-重点记忆六,利水渗湿药--以通利水道渗透水湿治疗水湿内停病证为主要作用1.利水消肿药--性味多甘淡平或微寒适用水湿内停之水肿,小便不利,以及泄泻,痰饮等证。

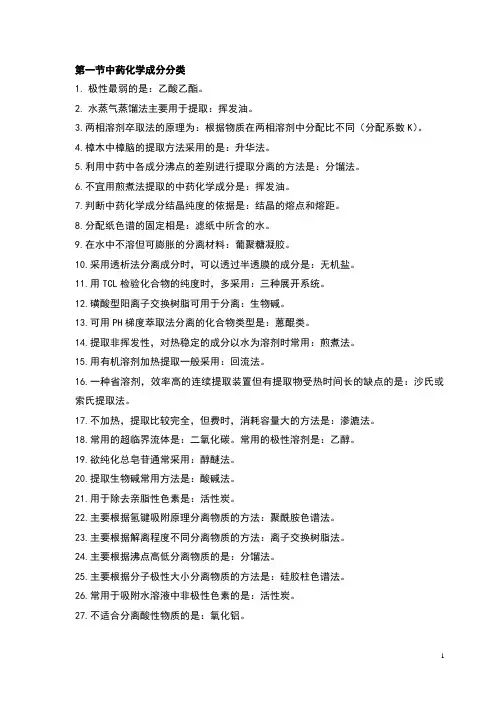

第一节中药化学成分分类1.极性最弱的是:乙酸乙酯。

2.水蒸气蒸馏法主要用于提取:挥发油。

3.两相溶剂卒取法的原理为:根据物质在两相溶剂中分配比不同(分配系数K)。

4.樟木中樟脑的提取方法采用的是:升华法。

5.利用中药中各成分沸点的差别进行提取分离的方法是:分馏法。

6.不宜用煎煮法提取的中药化学成分是:挥发油。

7.判断中药化学成分结晶纯度的依据是:结晶的熔点和熔距。

8.分配纸色谱的固定相是:滤纸中所含的水。

9.在水中不溶但可膨胀的分离材料:葡聚糖凝胶。

10.采用透析法分离成分时,可以透过半透膜的成分是:无机盐。

11.用TCL检验化合物的纯度时,多采用:三种展开系统。

12.磺酸型阳离子交换树脂可用于分离:生物碱。

13.可用PH梯度萃取法分离的化合物类型是:蒽醌类。

14.提取非挥发性,对热稳定的成分以水为溶剂时常用:煎煮法。

15.用有机溶剂加热提取一般采用:回流法。

16.一种省溶剂,效率高的连续提取装置但有提取物受热时间长的缺点的是:沙氏或索氏提取法。

17.不加热,提取比较完全,但费时,消耗容量大的方法是:渗漉法。

18.常用的超临界流体是:二氧化碳。

常用的极性溶剂是:乙醇。

19.欲纯化总皂苷通常采用:醇醚法。

20.提取生物碱常用方法是:酸碱法。

21.用于除去亲脂性色素是:活性炭。

22.主要根据氢键吸附原理分离物质的方法:聚酰胺色谱法。

23.主要根据解离程度不同分离物质的方法:离子交换树脂法。

24.主要根据沸点高低分离物质的是:分馏法。

25.主要根据分子极性大小分离物质的方法是:硅胶柱色谱法。

26.常用于吸附水溶液中非极性色素的是:活性炭。

27.不适合分离酸性物质的是:氧化铝。

28.适合分离酸性物质的常用极性吸附剂是:硅胶。

29.提取含有大量淀粉等多糖中药成分采用的方法是:浸渍法。

30.除去多糖的常用方法是:水醇法。

31.聚酰胺的吸附原理:氢键吸附。

聚酰胺色谱法中洗脱能力强的是:二甲基甲酰。

适合采用聚酰胺分离纯化的是:黄酮。

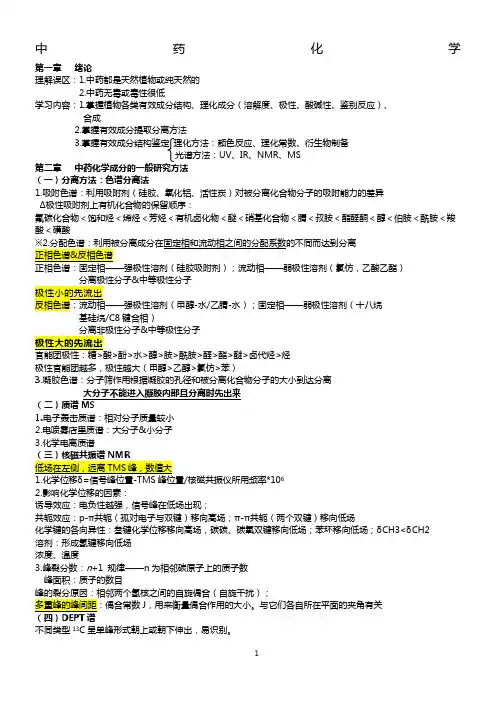

中药化学第一章绪论理解误区:1.中药都是天然植物或纯天然的2.中药无毒或毒性很低学习内容:1.掌握植物各类有效成分结构、理化成分(溶解度、极性、酸碱性、鉴别反应)、合成2.掌握有效成分提取分离方法3.掌握有效成分结构鉴定理化方法:颜色反应、理化常数、衍生物制备光谱方法:UV、IR、NMR、MS第二章(一)分离方法:色谱分离法1.吸附色谱:利用吸附剂(硅胶、氧化铝、活性炭)对被分离化合物分子的吸附能力的差异∆极性吸附剂上有机化合物的保留顺序:氟碳化合物<饱和烃<烯烃<芳烃<有机卤化物<醚<硝基化合物<腈<叔胺<酯醛酮<醇<伯胺<酰胺<羧酸<磺酸分配色谱:利用被分离成分在固定相和流动相之间的分配系数的不同而达到分离分离极性分子&中等极性分子极性小的先流出反相色谱:流动相——强极性溶剂(甲醇-水/乙腈-水);固定相——弱极性溶剂(十八烷基硅烷/C8键合相)&中等极性分子>酚>水>醇>胺>酰胺>醛>酯>醚>卤代烃>烃极性官能团越多,极性越大(甲醇>乙醇>氯仿>苯)3.凝胶色谱:分子筛作用根据凝胶的孔径和被分离化合物分子的大小到达分离大分子不能进入凝胶内部且分离时先出来(二)质谱MS1.电子轰击质谱:相对分子质量较小2.电喷雾店里质谱:大分子&小分子3.化学电离质谱/核磁共振仪所用频率*1062.影响化学位移的因素:诱导效应:电负性越强,信号峰在低场出现;共轭效应:p-π共轭(孤对电子与双键)移向高场;π-π共轭(两个双键)移向低场化学键的各向异性:叁键化学位移移向高场,碳碳、碳氧双键移向低场;苯环移向低场;δCH3<δCH2溶剂:形成氢键移向低场浓度、温度3.峰裂分数:n+1 规律——n为相邻碳原子上的质子数峰面积:质子的数目J,用来衡量偶合作用的大小。

与它们各自所在平面的夹角有关不同类型13C呈单峰形式朝上或朝下伸出,易识别。

12.生物碱碱性强弱的表示方法:生物碱碱性强度统一用其共轭酸的酸式解离常数pK A值表示:pK a越大,该碱的碱性越强;反之,碱性越弱。

根据pK a值大小,可将生物碱分为:①强碱(pK a>11),如季铵碱、胍类生物碱;(强记挂)②中强碱(pK a7~11),如脂胺、脂杂环类生物碱;(中指)③弱碱(pK a2~7),如芳香胺、N-六元芳杂环类生物碱;(弱流放)④极弱碱(pK a<2),如酰胺、N-五元芳杂环类生物碱。

(极弱无限)13.生物碱碱性强弱与分子结构的关系:氮原子的杂化方式、电子云密度、空间效应以及分子内氢键形成等有关。

14.氮原子的杂化方式:sp3>sp2>sp。

15.生物碱的电性效应:包括诱导效应和共轭效应,能影响氮原子上电子云的分布,因而影响生物碱的碱性大小。

(1)诱导效应:供电子诱导效应使氮原子上电子云密度增加,碱性增强;吸电子诱导效应使氮原子上电子云密度减小,碱性减弱。

如麻黄碱的碱性强于去甲基麻黄碱。

(2)共轭效应:当生物碱分子中氮原子的孤电子对与π电子基团共轭时,一般使生物碱的碱性减弱。

常见的有苯胺和酰胺两种类型。

①苯胺型:苯胺氮原子上的孤电子对与π电子形成p-π共轭体系后,其碱性减弱。

如环己胺的碱性大于苯胺。

②酰胺型:酰胺氮原子上的孤电子对与羰基形成p-π共轭效应,使其碱性极弱。

如胡椒碱、秋水仙碱、咖啡碱等。

16.生物碱的空间效应:若生物碱氮原子附近取代基存在空间立体障碍,不利于其按受质子,则生物碱的碱性减弱。

①麻黄碱>甲基麻黄碱②莨菪碱>东莨菪③莨菪碱>山莨菪>东莨菪)(记忆:浪荡山东)④利血平的碱性较弱。

17.生物碱的氢键效应:当生物碱成盐后,氮原子附近如有羰基、羟基等取代基,并处于有利于形成稳定的分子内氢键时,其共轭酸稳定,碱性强。

如钩藤碱碱性>异钩藤碱。

18.常用的生物碱沉淀试剂:沉淀反应的条件和阳性结果的判定:1)反应条件:生物碱沉淀反应一般在酸性水溶液中进行(苦味酸试剂可在中性条件下进行)。

1.药材须经干燥并适当粉碎,以利于增大与溶剂的接触外表,提高提取效率。

2.溶剂极性:亲水性越强,极性越大;亲脂性越强,极性越小〔大水小指〕;极性的大小可用介电常数〔ε〕来判断,ε越小,极性就越小,反之亦然。

3.常用溶剂极性大小顺序:石油醚<四氯化碳<苯<二氯甲烷<氯仿〔三氯甲烷〕<乙醚<乙酸乙酯<正丁醇<丙酮<甲醇〔乙醇〕<水。

〔记忆:十四本,二三迷,双乙丁丙甲乙水〕3.中药有效成分提取方法:1煎煮法:含挥发性成分及加热易破坏的成分不宜使用。

2浸渍法:适用于遇热不稳定的成分,或含大量淀粉、树胶、果胶、黏液质的中药。

3渗漉法:适用于遇热不稳定的成分,或含大量淀粉、树胶、果胶、黏液质的中药。

4回流提取法:对热不稳定成分不宜使用。

5连续回流提取法:对热不稳定成分不宜使用。

4.水蒸气蒸馏法的适用范围:1具有挥发性的、能随水蒸气蒸馏而不被破坏,且难溶或不溶于水的化学成分。

2化合物的沸点100度以上,却有一定的蒸气压。

5.超临界萃取法:1萃取选择性的决定因素:温度、压力、夹带剂的种类及含量。

2常用的提取物质:C026.重结晶法中溶剂选择的一般原则:1〕不与被结晶物质发生化学反应;2〕对被结晶成分热时溶解度大、冷时溶解度小;3〕对杂质或冷热时都溶解〔留在母液中〕,或冷热时都不溶解〔过滤除去〕;4〕溶剂沸点较低,容易挥发除去;5〕无毒或毒性较小,便于操作。

7.判断结晶纯度的方法1〕结晶形态和色泽:一个纯的化合物一般都有一定的晶形和均匀的色泽。

2〕熔点和熔距:单一化合物一般都有一定的熔点和较小的熔距〔1~2℃〕。

3〕色谱法:单一化合物用两种以上溶剂系统或色谱条件进行检测,均显示单一的斑点。

4〕高效液相色谱法〔HPLC〕:纯的化合物显示单一的谱峰。

8.两相溶剂萃取法常见的方法有液—液萃取法和液—液分配色谱〔LC或LLC〕等。

9.别离因子β:1〕β≥100,仅作一次简单萃取就可实现基本别离;2〕100>β≥l0,则需萃取10-12次;3〕β≤2时,要想实现基本别离,需作100次以上萃取才能完成;4〕当β≈1时,意味着两者性质极其相近,即使作任意次分配也无法实现别离。

中药化学各种溶剂在聚酰胺柱上洗脱能力由弱至强:水-甲醇-丙酮-氢氧化钠水溶液-甲酰胺-二甲基甲酰胺-尿素水溶液。

生物碱的分类:一、吡啶类生物碱⒈简单吡啶类:槟榔碱,槟榔次碱,烟碱,胡椒碱。

⒉双稠哌啶类:苦参碱,氧化苦参碱,金雀花碱。

二、莨菪烷类:莨菪碱,古柯碱。

三、异喹啉类⒈简单异喹啉类:萨苏林⒉苄基异喹啉类:⑴1-苄基异喹啉类:罂粟碱,去甲乌头碱,厚朴碱。

⑵双苄基异喹啉:蝙蝠葛碱,汉防己甲素和乙素。

⒊原小嬖碱:(季铵碱)黄连、黄柏、三颗针;(叔铵碱)延胡索乙素⒋吗啡烷类:吗啡、可待因,青风藤碱四、吲哚类⒈简单吲哚类:大青素B,靛蓝苷。

⒉色胺吲哚类:吴茱萸碱⒊单贴吲哚类:利血平、士的宁。

⒋双吲哚类:长春碱、长春新碱⒌有机胺类:麻黄碱、秋水仙碱、益母草碱。

生物碱常用沉淀试剂:1.碘化铋钾(红色至橘红色无定行沉淀)2.碘化汞钾(类白色沉淀)3.碘-碘化钾(红棕色无定形沉淀)4.硅钨酸试剂(淡黄色或类白色无定形沉淀)5.饱和苦味酸试剂(黄色沉淀或结晶)6.雷氏铵盐试剂(红色沉淀或结晶)麻黄碱和伪麻黄碱的特有沉淀反应:1二硫化碳-硫酸铜反应,2铜络盐反应。

黄连(小朴碱)还有沉淀反应:1丙酮加成反应,2漂白粉显色反应。

莨菪烷类(洋金花)还有沉淀反应:1氯化汞沉淀反应,2 vitali反应,3过碘酸氧化乙酰丙酮缩合反应(DDL)。

马钱子碱的鉴别方法:1.与硝酸作用。

2.与浓硫酸/重铬酸钾作用。

生物碱常用显色剂:①Mandelin试剂莨菪碱及阿托品显红色(1%钒酸铵的士的宁显蓝紫色浓硫酸溶液奎宁显淡橙色②Marquis试剂…吗啡显紫红色(含少量甲醛的可待因显蓝色浓硫酸)③Frohde试剂.. 吗啡显紫色渐转棕色,小嬖碱显棕绿色(1%钼酸钠或利血平显黄色转蓝钼酸铵的浓硫色,乌头碱显黄棕酸溶液)色苷的分类:㈠氧苷①醇苷:红景天苷,毛茛苷,狼牙菜苦苷,环苷。

②酚苷:天麻苷,水杨苷。

③氢苷:苦杏仁苷,垂盆草苷④酯苷:山慈菇苷A。

中药化学第一章绪论理解误区:1.中药都是天然植物或纯天然的2.中药无毒或毒性很低学习内容:1.掌握植物各类有效成分结构、理化成分(溶解度、极性、酸碱性、鉴别反应)、合成2.掌握有效成分提取分离方法3.掌握有效成分结构鉴定理化方法:颜色反应、理化常数、衍生物制备光谱方法:UV、IR、NMR、MS第二章中药化学成分的一般研究方法(一)分离方法:色谱分离法1.吸附色谱:利用吸附剂(硅胶、氧化铝、活性炭)对被分离化合物分子的吸附能力的差异∆极性吸附剂上有机化合物的保留顺序:氟碳化合物<饱和烃<烯烃<芳烃<有机卤化物<醚<硝基化合物<腈<叔胺<酯醛酮<醇<伯胺<酰胺<羧酸<磺酸:利用被分离成分在固定相和流动相之间的分配系数的不同而达到分离正相色谱:固定相——强极性溶剂(硅胶吸附剂);流动相——弱极性溶剂(氯仿,乙酸乙酯)分离极性分子&中等极性分子极性小的先流出反相色谱:流动相——强极性溶剂(甲醇-水/乙腈-水);固定相——弱极性溶剂(十八烷基硅烷/C8键合相)&中等极性分子官能团极性:糖>酸>酚>水>醇>胺>酰胺>醛>酯>醚>卤代烃>烃极性官能团越多,极性越大(甲醇>乙醇>氯仿>苯)3.凝胶色谱:分子筛作用根据凝胶的孔径和被分离化合物分子的大小到达分离大分子不能进入凝胶内部且分离时先出来(二)质谱MS1.电子轰击质谱:相对分子质量较小2.电喷雾店里质谱:大分子&小分子3.化学电离质谱1.化学位移δ=信号峰位置-TMS峰位置/核磁共振仪所用频率*1062.影响化学位移的因素:诱导效应:电负性越强,信号峰在低场出现;共轭效应:p-π共轭(孤对电子与双键)移向高场;π-π共轭(两个双键)移向低场化学键的各向异性:叁键化学位移移向高场,碳碳、碳氧双键移向低场;苯环移向低场;δCH3<δCH2溶剂:形成氢键移向低场浓度、温度3.峰裂分数:n+1 规律——n为相邻碳原子上的质子数峰面积:质子的数目氢核之间的自旋偶合(自旋干扰);数J,用来衡量偶合作用的大小。

概念题1. 黄酮醇:是指在黄酮基本母核的3位上连有羟基或其他含氧基团的化合物3. 乙型强心苷元:是指C17侧链为六元不饱和内酯环的强心苷元。

4. 皂苷:是指水溶液振摇后能产生大量肥皂水溶液样的泡沫的苷类,有三萜皂苷和甾体皂苷5. 有机酸:是指一类含有羧基的酸性有机物,多与金属离子或生物碱结合成盐6. 黄酮:指广泛存在于自然界具有2-苯基色原酮为基本母核的一系列化合物,泛指两个苯环通过三个碳原子相互联结而成的一系列化合物7. 甾体皂苷:是指一类由螺甾烷类化合物与糖结合而成的甾体苷类,其水溶液经振摇后多能产生大量肥皂水溶液样的泡沫8. 二氢黄酮:是指黄酮基本母核的2,3位双键被氢化而成的化合物9. 活性异戊二烯:是指在生源异戊二烯中IPP及DMAPP起延长碳链作用10.甲型强心苷元:是指C17侧链为五元不饱和内酯环的强心苷元11 .萜类:是指一类由甲戊二羟酸衍生而成,基本碳架具有2个或2个以上的异戊二烯单位结构特征的化合物12. 三萜皂苷:是指多数可溶于水,其水溶液振摇后能产生大量持久性肥皂样泡沫的三萜苷类化合物13. 有效成分:是指从中药中提得的成分在药理或临床上有效,但未提纯的混合物14. 结晶法:是纯化物质最后阶段常采用的方法,其目的是进一步分离纯化,是利用混合物中各成分在溶剂中的溶解度不同而达到分离的方法15. 氧苷:苷元通过氧原子和糖相连接而成的苷16.生物碱PH梯度洗脱法:是指利用生物碱中各生物碱的碱性的不同,将生物碱溶于亲脂性有机溶剂或酸水中,用不同酸性缓冲液或逐步加碱按PH由高到低或由低到高进行萃取使各生物碱单体按碱性的强到弱或弱到强依次被萃取出来的方法17. 香豆素:是指一类具有苯骈a-吡喃酮母核的天然产物18.水蒸气蒸馏法:是指用于提取能随水蒸气蒸馏,而不被破坏的难溶于水的成分的方法19. 蒽醌类:是指具有蒽醌母核的醌类化合物20.霍夫曼降解法:又称彻底甲基化反应,是指将伯胺、仲胺或叔胺用碘甲烷和氧化银进行彻底甲基化形成B-H的季铵碱,再将季铵碱加热,消除B-H,同时伴随C-N键断裂,生成三甲胺和烯21.苯丙素类化合物(狭义和广义):狭义:是指简单苯丙素类、香豆素类、木脂素类广义:是指包括简单苯丙素类、香豆素类、木脂素类合木质素类、黄酮类,涵盖了多数的天然芳香族化合物22. 强心苷:是指生物界中存在的一类对心脏有显著生理活性的甾体苷类,是由强心苷元与糖缩合的一类苷23. 挥发油:是指存在于植物体内的一类具有挥发性、可随水蒸气蒸馏、与水不相混溶的油状液体24.凝胶过滤色谱:是指利用分子筛作用,根据凝胶的孔径和被分离化合物分子的大小而达到分离目的的一种色谱分离法25. 次生苷:是指原生苷水解失去一部分糖后生成的苷26. 鞣质:是指由没食子酸(或其聚合物)的葡萄糖(及其他多元醇)酯、黄烷醇及其衍生物的聚合物以及两者混合共同组成的多元酚简答题1.简述除去多糖类及叶绿素的方法除去多糖:多糖不溶于乙醇,在提取液中加乙醇、甲醇或丙酮使多糖沉淀出来除去叶绿素:属二萜类的植物醇为叶绿素的组成部分,用石油醚除去2.简述聚酰胺的“双重色谱”性能1.是指聚酰胺分子中既有非极性的脂肪链,又有极性的酰胺基团,2.当用极性移动相如含水溶剂系统洗脱时,聚酰胺作为非极性固定相,其色谱行为类似反相分配色谱,黄酮苷极性大,易洗脱3.当用有机溶剂洗脱时,聚酰胺作为极性固定相,其色谱行为类似正相分配色谱,游离黄酮极性小,易洗脱3.简述萜类的分类萜类按照异戊二烯单位的多少,可以分成半萜、单萜、倍半萜、二萜、二倍半萜、三萜、四萜、多萜4.采用NAHSO3法从挥发油中分离含羰基化合物时,应注意的主要问题是什么?其应用范围和Girard试剂有何不同?1.应注意的主要问题是要控制反应条件,因反应时间过长或温度过高,会使双键发生不可逆的加成2.NAHSO3与羰基化合物生成结晶性的加成物而与非醛酮类分离,用酸或碱处理后,可分解成原来的醛酮,而girard试剂与羰基化合物生成水溶性加成物而与脂溶性非羰基化合物分离5.简述为什么提取分离强心苷比较困难?1.因为强心苷在植物中的含量一般都比较低2.同一植物又常含有几个甚至几十个结构相似、性质相近的强心苷,且常与其他物质共存,从而影响或改变强心苷在许多溶剂中的溶解度3.多数强心苷是多糖苷,受植物中酶、酸的影响可生成次生苷,与原生苷共存,从而增加了成分的复杂性,也增加了提取分离工作的难度6.什么是cotton效应及单纯cotton曲线Cotton效应:化合物分子手性中心邻近有发色团,在发色团吸收波长区域附近,旋光度发生显著变化,产生峰和谷的现象单纯cotton曲线:cotton谱线中只有一个峰和谷复合cotton曲线:cotton谱线中正性效应:波长短波方向为谷,长波方向为峰负性:波长短波方向为峰,长波方向为谷7.人工牛黄的组分主要有哪些?胆固醇、猪去氧胆酸、胆酸、鹅去氧胆酸、去氧胆酸8.如何利用紫外光谱中的诊断试剂判断黄酮类化合物的3、5、7、4’位羟基?1.加入甲醇钠,如果带Ⅰ红移40~65nm,强度不变或增加,则表示有4’-OH2.加入甲醇钠,如果带Ⅰ红移50~60nm,强度减弱,则表示有3-OH,无4’-OH3.加入甲醇钠,如果7-OH游离,则在320~330nm处有吸收,成苷后吸收消失4.加入AlCl3/HCl,如果带Ⅰ红移35~55nm,表示有5-OH,无3-OH9.中药制剂过程中,除去鞣质的方法有哪些?1.溶剂法2.沉淀法3.柱色谱法4.高效液相色谱法10.简述环烯醚萜类的结构特点1.环烯醚萜为蚁臭二醛的缩醛衍生物2.从化学结构来看,环烯醚萜又是含环戊烷结构单元,具一定特点的环状单萜衍生物3.环烯醚萜类多具有半缩醛及环戊烷环的结构特点11.简述强心苷元的结构与强心作用的主要关系1.强心苷的强心作用取决于苷元部分,糖本身不具有强心作用,但可影响强心苷的强心作用强度2.甾体母核的立体结构与强心作用关系密切的是C/D环须顺式稠合,否则将失去强心作用3.A/B环为顺式稠合的甲型强心苷元必须具有C3-B羟基,否则无活性,A/B环为反式稠合的甲型强心苷无论C3为哪种羟基都有活性4.不饱和内酯环为B-构型时有活性,为a-构型时活性减弱;不饱和键转化为饱和键,活性减弱,毒性也减弱;内酯环开裂,活性降低或消失5.强心苷元甾核中一些基团的改变亦降对生理活性产生影响12.鞣质的通性如何1.具有多方面生物活性2.广泛分布在种子植物中3.从含鞣质6%以上的植物水提液所得的浓缩产品栲胶在工业上有广泛应用13.有哪些方法可以初步区别甾体皂苷和三萜皂苷1.沉淀反应,三萜皂苷与甾醇形成的分子复合物不及甾体皂苷稳定2.醋酐-浓硫酸liebermann-Burchard反应,三萜皂苷产生红色无绿色,甾体皂苷出现绿色3.三氯醋酸Rosen-Heimer反应,三萜皂苷加热至100度显色,甾体皂苷到60度就显色14.有哪些显色反应可以初步区别甾体皂苷和三萜皂苷1.liebermann-Burchard反应2.Rosen-Heimer反应15.试比较挥发油提取中常用的水蒸气蒸馏法、压榨法、溶剂提取法的优缺点及应用特点1.水蒸气蒸馏法优点是设备简单、易操作、成本低、提油率高,缺点是某些对热不稳定成分的挥发油容易产生相应成分的分解而影响挥发油品质。

1.药材须经干燥并适当粉碎,以利于增大与溶剂的接触表面,提高提取效率。

2.溶剂极性:亲水性越强,极性越大;亲脂性越强,极性越小(大水小指);极性的大小可用介电常数(ε)来判断,ε越小,极性就越小,反之亦然。

3.常用溶剂极性大小顺序:石油醚<四氯化碳<苯<二氯甲烷<氯仿(三氯甲烷)<乙醚<乙酸乙酯<正丁醇<丙酮<甲醇(乙醇)<水。

(记忆:十四本,二三迷,双乙丁丙甲乙水)3.中药有效成分提取方法:1煎煮法:含挥发性成分及加热易破坏的成分不宜使用。

2浸渍法:适用于遇热不稳定的成分,或含大量淀粉、树胶、果胶、黏液质的中药。

3渗漉法:适用于遇热不稳定的成分,或含大量淀粉、树胶、果胶、黏液质的中药。

4回流提取法:对热不稳定成分不宜使用。

5连续回流提取法:对热不稳定成分不宜使用。

4.水蒸气蒸馏法的适用范围:1具有挥发性的、能随水蒸气蒸馏而不被破坏,且难溶或不溶于水的化学成分。

2化合物的沸点100度以上,却有一定的蒸气压。

5.超临界萃取法:1萃取选择性的决定因素:温度、压力、夹带剂的种类及含量。

2常用的提取物质:C026.重结晶法中溶剂选择的一般原则:1)不与被结晶物质发生化学反应;2)对被结晶成分热时溶解度大、冷时溶解度小;3)对杂质或冷热时都溶解(留在母液中),或冷热时都不溶解(过滤除去);4)溶剂沸点较低,容易挥发除去;5)无毒或毒性较小,便于操作。

7.判断结晶纯度的方法1)结晶形态和色泽:一个纯的化合物一般都有一定的晶形和均匀的色泽。

2)熔点和熔距:单一化合物一般都有一定的熔点和较小的熔距(1~2℃)。

3)色谱法:单一化合物用两种以上溶剂系统或色谱条件进行检测,均显示单一的斑点。

4)高效液相色谱法(HPLC):纯的化合物显示单一的谱峰。

8.两相溶剂萃取法常见的方法有液—液萃取法和液—液分配色谱(LC或LLC)等。

9.分离因子β:1)β≥100,仅作一次简单萃取就可实现基本分离;2)100>β≥l0,则需萃取10-12次;3)β≤2时,要想实现基本分离,需作100次以上萃取才能完成;4)当β≈1时,意味着两者性质极其相近,即使作任意次分配也无法实现分离。

中药化学笔记 The document was prepared on January 2, 2021中药化学第一章绪论理解误区:1.中药都是天然植物或纯天然的2.中药无毒或毒性很低学习内容:1.掌握植物各类有效成分结构、理化成分(溶解度、极性、酸碱性、鉴别反应)、合成2.掌握有效成分提取分离方法3.掌握有效成分结构鉴定理化方法:颜色反应、理化常数、衍生物制备光谱方法:UV、IR、NMR、MS第二章中药化学成分的一般研究方法(一)分离方法:色谱分离法1.吸附色谱:利用吸附剂(硅胶、氧化铝、活性炭)对被分离化合物分子的吸附能力的差异极性吸附剂上有机化合物的保留顺序:氟碳化合物<饱和烃<烯烃<芳烃<有机卤化物<醚<硝基化合物<腈<叔胺<酯醛酮<醇<伯胺<酰胺<羧酸<磺酸分配色谱:利用被分离成分在固定相和流动相之间的分配系数的不同而达到分离乙酸乙酯)分离极性分子&中等极性分子极性小的先流出反相色谱:流动相——强极性溶剂(甲醇-水/乙腈-水);固定相——弱极性溶剂(十八烷基硅烷/C8键合相)&中等极性分子>酸>酚>水>醇>胺>酰胺>醛>酯>醚>卤代烃>烃极性官能团越多,极性越大(甲醇>乙醇>氯仿>苯)3.凝胶色谱:分子筛作用根据凝胶的孔径和被分离化合物分子的大小到达分离大分子不能进入凝胶内部且分离时先出来(二)质谱MS1.电子轰击质谱:相对分子质量较小2.电喷雾店里质谱:大分子&小分子3.化学电离质谱/核磁共振仪所用频率*1062.影响化学位移的因素:诱导效应:电负性越强,信号峰在低场出现;共轭效应:p-π共轭(孤对电子与双键)移向高场;π-π共轭(两个双键)移向低场化学键的各向异性:叁键化学位移移向高场,碳碳、碳氧双键移向低场;苯环移向低场;δCH3<δCH2溶剂:形成氢键移向低场浓度、温度3.峰裂分数:n+1 规律——n为相邻碳原子上的质子数峰面积:质子的数目J,用来衡量偶合作用的大小。

与它们各自所在平面的夹(四)DEPT谱不同类型13C呈单峰形式朝上或朝下伸出,易识别。

第三章糖和苷类化合物(一)单糖——多羟基醛或酮五碳醛糖:D-木糖甲基五碳糖:L-鼠李糖六碳醛糖:D-葡萄糖,D-半乳糖六碳酮糖:D-果糖糖的绝对构型:(D&L)1.Fischer式:单糖分子编号最大的手性碳原子的构型与甘油醛(羰基在最上面)作比较,-OH向右的为D型,向左的为L型。

2.哈沃斯式:六碳糖C5(五碳糖C4)上取代基向上的为D型,向下的为L型。

糖的相对构型:(ɑ&β)1.Fischer式:C1羟基与六碳糖C5(五碳糖C4)上羟基顺式为ɑ构象,反式为β构象。

2.哈沃斯式:C1羟基与六碳糖C5(五碳糖C4)上取代基反向(异侧)为ɑ构象,同向(同侧)为β构象。

单糖在水溶液中形成半缩醛环状结构,即成吡喃糖和呋喃糖。

具有六元环结构的糖——吡喃糖;具有五元环结构的糖——呋喃糖环的构象:椅式构象(稳定,能量低)&船式构象椅式构象中C1在平面下方的为C1式;C1在平面上方的为1C式。

(二)糖苷分类(苷类是糖或糖的衍生物与另一非糖物质通过糖的端基碳原子连接而成的一类化合物)糖匀体(均由糖组成的物质)1.单糖:L-鼠李糖,D-葡萄糖,D-半乳糖2.氨基糖:单糖的伯或仲醇基置换成氨基的糖类3.糖醇:单糖的醛或酮基还原成羟基后所得的多元醇。

4.去氧糖:单糖分子的一个或二个羟基为氢原子代替的糖5.糖醛酸:单糖分子中伯醇基(C上连2H和1OH)氧化成羧基的化合物糖杂体(苷元,苷类化合物中的非糖部分)苷的分类:1.按苷原子不同分类:⑴氧苷:红景天苷⑵氮苷:腺苷。

⑶硫苷:萝卜苷⑷碳苷:牡荆素2.按苷元不同分类黄酮苷、蒽醌、香豆素、强心苷、皂苷等3.按苷键不同分类⑴醇苷:通过醇羟基与糖端基羟基脱水成苷。

⑵酚苷:通过酚羟基成苷。

⑶酯苷:苷元以-COOH和糖的端基碳相连接。

(三)糖的化学性质1.糠醛的形成反应:单糖在浓酸的作用下,脱去三分子水,生成具有呋喃环结构的糠醛衍生物。

多糖先水解成单糖,然后再脱水生成相同的产物。

糠醛酸先脱酸,再形成糠醛。

2.糠醛衍生物+芳胺/酚类→(缩合)→显色芳胺/酚类:苯酚,萘酚,苯胺等反应:样品 + 浓H2SO4 + α-萘酚→棕色环4.纸色谱中,层析显色剂常用邻苯二甲酸-苯胺(四)苷键的断裂1.酸催化水解反应:苷键属于缩醛结构,易为稀酸催化水解。

水解反应是苷原子先质子化,然后断键生成阳碳离子或半椅型的中间体,在水中溶剂化而成糖。

(书P53)酸水解的规律:⑴苷原子不同,酸水解难易顺序:N > O > S > C (从碱度比较也是上述顺序)⑵呋喃糖苷较吡喃糖苷易水解⑶酮糖较醛糖易水解⑷吡喃糖苷中:①吡喃环C5上取代基越大越难水解,水解速度为:五碳糖 > 甲基五碳糖 > 六碳糖② C5上有-COOH取代时,最难水解⑸氨基取代的糖较-OH糖难水解,-OH糖又较去氧糖难水解2,3-二去氧糖 > 2-去氧糖 > 3-去氧糖> 羟基糖 > 2-氨基糖⑹构象相同的糖中: a键(竖键)-OH多则易水解⑺芳香属苷较脂肪属苷易水解:酚苷 > 萜苷、甾苷2.乙酰解反应:3.碱催化水解和β消除反应4.酶催化水解反应5.氧化开裂法(Smith降解法)(五)糖的鉴定在糖的1H-NMR中:端基质子↑(H1)——δ ppm左右;其它质子——δ~ ppm可通过C1-H与C2-H的偶合常数,来判断苷键的构型(α、β):α构型偶合常数多为3~4Hz,二重峰为钝峰;β构型偶合常数多为6~8Hz,二重峰为尖峰,但一些糖由于结构原因,无法从J值判断构型。

苷化位移:糖苷化后,端基碳和苷元α-C化学位移值均向低场移动,而邻碳稍向高场移动(偶而也有向低场移动的),对其余碳的影响不大,这种苷化前后的化学变化,称苷化位移。

酯苷、酚苷的苷化位移:当糖与-OH形成酯苷键或酚苷键时,其苷化位移值较特殊,苷元α-碳向高场位移。

第四章醌类化合物对苯醌类在碱性下可被次亚硫酸钠还原为氢醌,醌类通过这种可逆的氧化还原过程,在生物体内起着重要的电子传递媒介作用。

(一)菲醌类书P73邻醌;对醌中药丹参醌类(二)蒽醌类书P74依据其还原程度的不同,将其分成以下三类:1. 蒽醌衍生物:根据-OH在母核上分布的位置不同分2类(1)大黄素型(-OH在羰基的两侧)(2)茜草素型(-OH在一侧苯环上)2. 蒽酚(或蒽酮)衍生物——只存在于新鲜植物中(不稳定)依其还原程度的不同而分为蒽酚和蒽酮蒽醌在酸性条件下,还原成蒽酮,蒽酮和蒽酚为互变异构体。

3.二蒽酮类衍生物——番泻叶中致泻成分番泻苷A、B、C、D二蒽酮长时间储存后变成蒽酮游离基再氧化后成蒽醌类醌类化学性质1.酸性(酚):分子中Ar-OH的数目、位置不同则酸性强弱有差异应用:在碱性水溶液中成盐溶解,加酸酸化后游离又可以析出。

蒽醌类酸性强弱:含-COOH >2个以上-OH > 1个-OH > 2个-OH > 1个-OH2个-OH同时与1个羰基形成的氢键强度弱于2个-OH分别与2个羰基形成的氢键强度指导P352. 颜色反应碱性条件下的显色反应(保恩特莱格反应)羟基蒽醌类化合物遇碱显红 ~ 紫红色,形成共轭体系书P79中药中检查蒽醌类成分:取样品约,加10%硫酸5ml,置水浴上加热2~10min趁热过滤,滤液冷却后加乙醚2ml振荡,静置后分取醚层溶液,加入5%氢氧化钠溶液1ml振荡,若有蒽醌存在,醚层由黄色褪为无色,水层显红色。

游离羟基蒽醌的提取分离——pH梯度萃取法书P82碱性由弱到强不断萃取结构鉴定1.红外光谱(IR)VC=O 1675 ~ 1653 cm-1(羰基的伸缩振动)V-OH 3600 ~ 3130 cm-1(羟基的伸缩振动)V芳环 1600 ~ 1480 cm-1(苯核的骨架振动)母核上无取代:两个>C=O只给出一个吸收峰1675芳环上引入一个-OH时,给出两个>C=O吸收峰:1675 ~ 1647 (游离>C=O)1637 ~ 1608 (缔合>C=O)1,4-OH或1,5-OH(二羟基)只有一个1645~1608的信号;1,8-OH(二羟基)有2个吸收峰2.核磁共振光谱——位移~偶合常数~氢积分a.蒽醌的-H在δ处,-H在δ处。

有取代基时,峰的数目和位置都会改变。

甲基:羟甲基CH2OH(C上H):,OH为甲氧基:-OH:12 -OH:小于11谱图:醌中羰基可以达到180以上,极大(低场)羟基或OCH3吸电子基团加入时,C-OH上的C位移增大(移向低场),这个C的邻位C位移减小第五章苯丙素类化合物定义:一类含有一个或几个C6(苯)-C3单位的天然成分香豆素:母核为苯骈α-吡喃酮。

环上常有取代基书P101香豆素类化合物生物合成途径(桂皮酸途径):莽草酸→苯丙氨酸→桂皮酸→邻羟桂皮酸苷→伞形花内酯→香豆素类(一)香豆素的结构类型1.简单香豆素类:只有苯环上有取代基的香豆素。

绝大多数香豆素在C7位都有含氧官能团,可以认为体。

C6、C8位电负性较高,易于烷基化2.呋喃香豆素类(线型和角型):香豆素核上的异戊烯基(C6或C8)常与邻位酚羟基(7-羟基)环合成呋喃环,称为呋喃香豆素线型:补骨脂内酯型 6,7-呋喃骈香豆素型角型:异补骨脂内酯型 7,8-呋喃骈香豆素型3.吡喃香豆素类(线型和角型):香豆素C-6或C-8异戊烯基与邻酚羟基环合而成2,2-二甲基-α-吡喃环结构,形成吡喃香豆素线型: 6,7-吡喃骈香豆素型角型: 7,8-吡喃骈香豆素型4.其他香豆素类:指α-吡喃酮环上有取代基的香豆素类。

还包括二聚体和三聚体。

C3、C4上常有取代基:苯基、羟基、异戊烯基等。

(C3位电负性较高,易于烷基化)(二)香豆素的化学性质1.性状1)游离状态:分子量小的2)成苷:2.香豆素→顺式邻羟基桂皮酸(不易游离存在,可逆反应),长时间加热后成反式邻羟:香豆素一般香豆素>7-甲氧基香豆素>7-羟基香豆素(伞形花内3.呈色反应1)异羟肟酸铁反应(识别内酯)——红色香豆素在碱性条件下开环,与盐酸羟胺缩合生成异羟肟酸,在酸性条件下,再与Fe3+络合显红。

反应&Emerson反应——判断C6是否被取代——呈阳性反应显蓝色;Emerson反应显红色4. 香豆素类的提取:碱溶酸沉法香豆素类的分离:柱色谱分离一般采用硅胶为吸附剂,洗脱系统为水-甲醇(正相色谱)(三)香豆素的波谱学特性1.紫外光谱——UV下显蓝色荧光。

1)C7位导入-OH——荧光增强2341)C3,C6,C8的H在较高场;C4,C5,C7的H在较低场此处是H谱,不是C的电负性=(香豆素)2)C3,C4未取代:C3,;C4,,偶合常数较大J34C3,C4取代后呈单峰鉴别:天然香豆素通常C3,C4通常没有取代(dd峰)3)C7-OR取代:C3d,C6m,C8m4)C5,C7二氧代:C6尖峰d,d, J=2Hz5)C7-OR&C6: C5,; C8, 远程偶合C7-OR&C8:C5,; C6,;J5,J6=9Hz效应对分子中空间相距较近的两核之一进行照射,使之达到跃迁饱和状态,此时记录另一核的核磁共振峰,可发现较无此照射时,谱峰强度增强。