C第二讲 春秋时期私学及孔子教育思想

- 格式:ppt

- 大小:674.00 KB

- 文档页数:25

一、孔子的教育学思想和美学思想教育学思想:有教无类的教育观,因材施教、启发式的教育方式。

孔子所处春秋时期,在春秋之前,在当时平民百姓是没有资格去读书,获得教育的权利的,“学在官府”、“官师合一”、“政教合一”、“不官则无所授书”,教育、学术皆由“官府”世守,那时候的教育是“有类”的。

到了春秋时代,“天子失官,学在四夷”,文化下移,下层平民希望获得受教育的权利。

孔子顺应历史发展潮流,创办私学,实行“有教无类”的办学方针。

无论学生是怎样的身份、地位、民族都愿意去教他们,所以在孔子三千学生之中,来自当时各个国家地区的不同身份的人,绝大多数出身贫贱。

孔子对自己弟子的教育方法不是那种一味的灌输式教育,不管学生是否接受只管老师我说。

孔子对每一位弟子因材施教,让每一位弟子可以根据自身发展去接受教育,在因材施教的同时结合启发式教学方法,用孔子的话说,就是“不愤不启、不悱不发、举一隅不以三隅反,则不复也”。

他要求学生达到“愤”和“悱”的心理状态,然后再施以“启发”的方法,帮助学生打开思路。

所以他的弟子当中各种各样的人才都有,七十二贤士。

他的这些思想在《侍坐》当中得以体现。

美学思想:孔子的学说中最重要的就是“仁”,所以的孔子的美学思想以“仁”为中心,孔子强调善与美相联系。

他认为美与善是密切联系而不可分的,甚至是善的同义词,如“里仁为美”(和有仁德的人在一起,这样才算是善的、好的人)、“君子成人之美,不成人之恶”(帮助和赞成别人做好事,不帮助和不赞同别人做坏事)等。

这里所谓的“美”是和善、德一个意思,二者可以混同使用。

在中国孔子是最早提出美育思想的人,孔子的美学思想以“诗”为基础,提倡“诗教”,即把文学艺术和政治道德结合起来,把文学艺术当作改变社会和政治的手段,陶冶情操的重要方式。

并且孔子认为,一个完人,应该在诗、礼、乐修身成性。

在《侍坐》篇中可以看出他关注的是具体社会中的人。

文质彬彬,是孔子典型的美学思想,它强调内容与形式的统一。

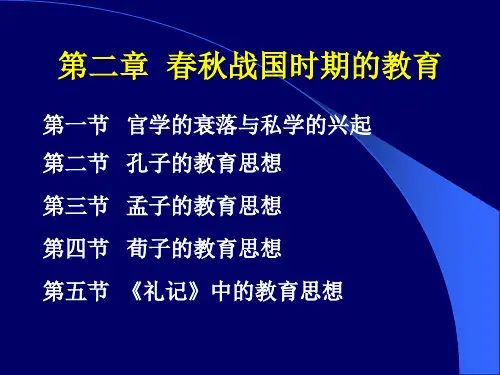

幻灯片1第二章春秋战国时期的教育幻灯片2第一节官学的衰落和私学的兴起●春秋战国时期是中国历史上发生大变革的时期,是奴隶主向封建制度转变的过度时期,其在文化教育上的主要标志是“官学衰落,私学兴起。

”●一、私学兴起的原因●1、官学的衰落●⑴世袭制度造成贵族不重教育。

奴隶主贵族在政治上没落,丧失了进取精神,迷恋于腐朽奢侈的生活,失掉了学习的兴趣●⑵王权衰落导致学校荒废。

●⑶战争动乱打破旧的文化垄断。

由于王室、诸侯都在忙于战争,社会动乱,无暇顾及学校。

“乱世则学校不修”、“天子失官,学在四夷”幻灯片3●2、私学兴起的原因●⑴社会的变动打破了奴隶主贵族垄断教育的局面,“学在官府”被冲破,秘藏与官府的典籍文物逐渐扩散于民间。

掌握一定文化知识的人员流落到下层,成为私学的教师,同时也有了可供学习的材料。

●⑵社会上不少人为了求得在经济上、政治上的发展,迫切需要掌握文化知识,掌握知识的庶民便有登上政治舞台的机会,私学的创办人又都以各式的“治国治民”方案相标榜,具有极大的吸引力。

●注:私学的出现时历史的必然。

至于谁首创私学,根据现有的史料,很难考查。

现有的史料说明,私学出现在孔丘开办孔家私学之前。

幻灯片4●二、私人讲学的特点●⑴私学是建立在个体经济基础上的●⑵私学的社会阶级基础是以新兴地主阶级为首的阶级联盟。

●⑶学术下移,学在四方●⑷政教分设,有独立的组织机构●⑸教育对象扩大,入学以自由受教为原则。

●⑹官师分离,有专职的教师。

●⑺学术繁荣,百家争鸣。

●⑻教育内容与现实生活有较密切的联系。

●⑼不一定有固定的教学场所,具有较大的灵活性。

●⑽多种目标,培养各类人才。

幻灯片5●三、私学产生的意义●⑴私学冲破了“天子命之教,然后为学”的旧传统,使学校从王宫官府中解放出来。

教育过程与政治活动有所分离,教师成为独立的职业,推动了学术的发展。

●⑵私学扩大了教育对象。

●⑶私学使教育内容与教育方式得到了新的发展。

●⑷私学的发展在教育理论和教育经验方面有光辉的成就,在中国教育史上有重要贡献,在世界教育史上也有很高的地位。

孔子的教育思想孔子孔子名丘,字仲尼,春秋时鲁国人,是我国伟大的政治家、思想家、教育家,儒家学说的创始人,我国教育的鼻祖,其思想主张“仁”、“义”、“礼”、“智”、“信”,曾对整个人类文明与发展产生过重大影响,发挥了巨大作用.孔子是我国历史上第一个创办私学的的,他办学是为了培养一大批能够参加春秋后期政治改革活动的志士仁人。

孔子所处的时代是一个"礼崩乐坏"、政治动荡的时代,孔子对此怀着极大的忧虑,不断深思造成这种动乱的根源。

孔子认为造成社会危机日趋严重的主要根源,应该从人自身的内在精神世界方面去寻找。

孔子的整个学说有一个最主要的特点,就是认为人的内心的道德水平决定人的行为的高低,强调人的内在思想可以塑造与改变的。

他强调只有拯救人心,才能拯救世界。

因此,孔子认为教育的主要目的是培养人良好的道德品质,并将教育内容分为四科:德行;言语;政事;文学。

而置德行于诸科之上。

孔子所处的时代正处于奴隶制向封建制过渡的历史时期,在经济上出现了“私门富于公室”的现象,在政治上出现了“陪臣执国命”的现象,在学术文化上出现了“百家争鸣”、“学在四夷”的现象,这些现象都标志着春秋领主制的崩溃,意味着思想的大解放,神的世界的枷锁开始被打破,人的价值得到一定的尊重,这是历史的一大进步。

正如孔子所说:“人能弘道,非道弘人。

”在这新旧交替,思想解放的大变革时期,“士”作为一股新生力量应运而生,成为变革旧制度的先锋战士也是势所必然。

孔子作为士阶层的优秀代表,承历史之重托,拓社会之未来,首先提出“仁者,爱人”,“性相近也,习相远也”颜渊的卓越认识,摆脱传统的束缚,为新士人的兴起开辟了广阔的道路,揭示了更高的人格,展示了一个崭新的人生世界。

春秋末期,中国社会的现实使孔子深深认识到人的真正的作用。

他指出:“舜有臣五人而天下治”,武王“乱臣十人而宇宙平”;桓公得管仲“九合诸侯”,穆公取百里奚“一霸天下”。

然而,人才难得,“才难,不其然乎”。

春秋孔子的思想主张是什么孔子,是春秋战国时期的思想家、教育家、和儒家学派的创始者。

那么孔子思想主张是什么?下面是店铺为你搜集孔子思想主张是什么,希望对你有帮助!孔子思想主张在道德和政治方面,孔子主张仁说和礼说,主张个人层面上“仁”和“礼”的道德修养和品行,主张以德、礼治国。

他强调人道主义,同时也强调建立一定的秩序和制度。

而孔子的这些思想适用于任何时代,从中可见孔子在思想方面具有一定的先进性。

在经济方面,孔子崇尚重义轻利的义利观,主张在利和义两者中应该更为重视义,在获取利益前要考虑所做的行为是否符合道义。

孔子还重视民生,强调先使百姓富裕再施行教化。

在教育思想方面,孔子主张有教无类,认为每个人都能接受教育,并创办私学,大量招收学生,打破了当时教育方面的垄断。

他还提倡因材施教,主张根据每个人的天赋、兴趣进行不同的教育,强调学生自我思考,教师只需对学生施以引导。

在美学方面,孔子主张“美”和“善”的统一。

他提倡将文学艺术和政治道德两者结合,将文学艺术作为促进社会和政治发展的重要手段。

而在史学方面,孔子主张实事求是地进行历史研究,强调研究历史时要重视事实依据,同时极为反对表里不一、名不副实。

孔子曾周游列国,拥有丰富的旅游经验,也因此,在旅游观念上他有着较为深刻的理解。

他提倡文化旅游以及感悟山水等自然景物的的旅游,较为注重感受旅游所感受的各种“美”。

同时孔子还主张旅游要适度,反对过度旅游。

孔子提倡的人生观念都比较积极向上,例如他主张与富贵相比,应该更重视道义;孔子还主张与人交往要真诚,要乐心助人等等。

孔子资料介绍孔子(公元前551年,即鲁襄公二十四年——公元前479年,即鲁哀公十六年),名孔丘,字仲尼。

在庚戌年戊子月庚子日的甲申时,孔子出生在春秋末期的鲁国陬邑,也就是当今的山东省曲阜市。

他是春秋时期伟大的思想家、教育家和政治家集大成者,是儒家学派思想的始祖。

孔子是殷遗贵族的后裔,早前,他的祖先从宋国出逃,因此宋国夏邑是其祖籍,位于今河南省商丘夏邑县。

孔子教育思想,孔子的教育思想有哪些?孔子的教育思想有哪些?孔子在教学方法上要求老师“有教无类”、“经邦济世”的教育观,“因材施教”、“启发式”的方法论、注重童蒙、启蒙教育。

他教育学生要有老老实实的学习态度,要谦虚好学、时常复习学过的知识,以便“温故而知新”、新知识引申拓宽、深入,“举一而反三”。

孔子道德教育的主要内容是“礼”和“仁”;在道德修养方面,他提出树立志向、克己、践履躬行、内省、勇于改过等方法;“学而知之”是孔子教学思想的主导思想;主张不耻下问、虚心好学的同时,强调学习与思考相结合;同时还必须“学以致用”,将学到的知识运用于社会实践。

扩展资料孔子最早提出启发式教学。

他说:“不愤不启,不悱不发。

”意谓教师应该在学生认真思考,并已达到一定程度时恰到好处地进行启发和开导,他又是在教学实践中最早采用因材施教方法的教育家。

通过谈话和个别观察等方法,他了解和熟悉学生的个性特征。

根据各个学生的具体情况,采取不同的教育方法,培养出了德行、言语、政事、文学等多方面的人才。

孔子热爱教育事业,毕生从事教育活动。

他学而不厌,诲人不倦。

不仅言教,更重身教,以自己的模范行为感化学生。

爱护学生,学生很尊敬他,师生关系融洽,是中国古代教师的光辉典型。

孔子的教育思想的主要内容1.有教无类:让平民子弟也能接受教育,促进社会发展。

2.因材施教:因各人各种不同的性格,采取不同的教育方法,增强教学效果。

3.三人行,必有吾师焉:只有虚心向别人请教,才能不断完善自己。

4.勤于思考:只有勤学善问,才能得到知识。

5.温故而知新:经常复习以前学过的知识,才能学好新知识。

6.不耻下问:提倡人人好学虚心求教。

7.知之为知之,不知不为不知:这就是实事求是的做学问的基本素质。

扩展资料:孔子的道德思想:孔子的仁说,体现了人道精神,孔子的礼说,则体现了礼制精神,即现代意义上的秩序和制度。

人道主义这是人类永恒的主题,对于任何社会,任何时代,任何一个*** 都是适用的,而秩序和制度社会则是建立人类文明社会的基本要求。

孔子的政治思想和教育思想孔丘的教育思想孔丘,字仲尼,春秋时期鲁国人。

他是中国古代伟大的思想家、教育家,也是儒家学派的创始者、儒家教育理论的奠基人。

一、教育实践:创私学与编“六经”★★★1. 编订“六经”——《诗》《书》《礼》《乐》《易》《春秋》,整理和保存了我国古代文化典籍,奠定了儒家教学内容的基础。

2. 开创私人讲学之风,积累了丰富的教育经验,是我国古代教育思想的奠基人。

他创办的私学在春秋时期是规模最大、时间最长、影响最深远的。

二、教育作用1. 教育对社会发展的作用孔子认为教育对社会发展有重要的作用,是立国治国的三大要素之一(三大要素分别是劳动力、经济、教育)。

立国治国要解决三个重要条件:首先是“庶”,要有较多劳动力。

这是最基本的要求;其次是“富”,要发展经济使人民群众有丰足的物质生活;最后是“教”,发展教育,使人民受到政治伦理教育,只有把教育搞好了,国家才算真正治理好了。

庶与富是实施教育的先决条件,只有在庶与富的基础上开展教育,才会取得社会成效。

孔丘是中国历史上最先论述教育与经济发展关系的教育家,他认为先要抓好经济建设以建立物质基础,随之而来就应当抓教育建设,国家才会走上富强康乐之路。

2.教育的个体发展的作用孔子首次论述教育与人性的问题。

对于教育在人的发展过程中起关键性作用,孔子持肯定态度。

他在中国历史上首次提出“性相近也,习相远也”。

认为人的先天素质是很接近的,之所以在成长过程中出现千差万别,是后天“习染”的结果。

这一理论,成为人人有可能受教育、人人都应当受教育的理论依据。

关于人性论问题,孔子还提出“唯上智与下愚不移”。

他把人性分为三等,一等是“生而知之者”,属于上智;二等是“学而知之者”与“困而学之”,属于中人;三等是“困而不学”,属于下愚。

“性相近也,习相远”,指的就是中人这部分。

对于中人的发展,教育能起重大作用。

孔子在实践上强调重视教育,这是孔丘教育思想有进步意义的一面。

但是他把人性分成等级,并断言有不移的上智和下愚,这是不科学的,是他人性论的一个缺憾。

第三节孔子的教育思想一、生平及其教育活动孔子(公元前551——前479年)名丘,字仲尼,春秋末期鲁国陬邑(今山东曲阜)人,儒家学派的创始人,中国古代伟大的思想家和教育家。

他的祖先为宋国的贵族,由于宋国贵族内部的倾轧,逃奔到鲁国。

孔子的父亲孔纥,字叔梁,是鲁国的下等武士,相传他“有力如虎”。

孔子三岁时,父亲就去世了,从此家境更加衰落,不得不作些杂活来赡养寡母,所以他自称“吾少也贱”。

二十岁左右,他当上了管仓库的“委吏”和管牛羊的“乘田”,表现出他从事实际工作的才能。

三十岁左右,孔子开始私人讲学,任教四十余年,从未间断。

他在五十岁时,担任鲁国的中都宰,不久升迁为司空,又升为大司寇并摄相事。

后因与鲁国执政大夫季桓子的矛盾不断激化而下野。

孔子见自己的政治抱负在鲁国不能实现,便率领弟子周游列国,先后奔走于宋、卫、陈、齐等十几个诸侯国,度过了十四年的流亡生涯。

他的政治主张不为各国执政者所采纳,凄凄惶惶,找不到一个容身之所,在陈蔡竟弄到绝粮的地步。

但他不改初衷,坚持自己的主张。

在周游列国期间,他的私学是走到那里办到那里,从来没有停止过教学活动。

孔子返回鲁国时,已经是六十八岁的老人了,从此他专门从事讲学和整理古代文献,直到逝世。

孔子一生最大的贡献,一是办私学,开创了私人自由讲学的风气。

孔子所办的私学,是春秋时期规模最大,时间最长,组织最完备的私学。

他在这个阵地上不仅培养了许多有才干的学生,而且在积累丰富的教育经验的基础上形成了比较系统的教育理论。

二是删定古籍,作《春秋》,整理和保存了我国古代珍贵的文化遗产。

孔子的言行主要见于《论语》一书,《论语》共有20篇,是孔子的弟子辑录的孔子言行录,也杂有其弟子的言行,是无系统的语录和记事体裁。

这是后人研究孔子最基本、最有价值的典籍。

二、教育基本理论孔子在长期的教育实践中,深入探讨了教育的一些基本问题,提出了一些有价值的教育理念。

(一)关于教育的作用孔子首先高度评价教育的社会作用,他认为教育是立国之基,为政之本。

孔子教育思想简介孔子是中国伟大的思想家、教育家。

孔子教育思想是中国几千年儒家教育思想的核心,涉及面非常广泛、注重学以致用、实际运用,对中国传统教育产生深远影响。

孔子学生三千,贤者七十,教育目的是:“修身齐家治国平天下”。

从修身做起,学习治国平天下的本领,最终达到恢复周礼,使国家强盛,百姓安居乐业的目的。

孔子教育思想博大精深,他非常重视道德教育和智育,本文重点介绍孔子的德育与智育思想。

一、孔子的德育思想:孔子道德教育的主要内容是“仁、义、礼、智、信”。

这五个字体现做人的标准与准则。

孔子非常重视德育,一部《论语》大约有三分之一以上内容是讲如何做人,如何做事。

(1)子曰:“吾未见好德如好色者也。

”(子罕·第九章)注:孔子说:“我没有看到过爱好道德如同爱好女色那样的人。

”(2)子曰:“知①者不惑、仁者不忧、勇者不惧。

”(子罕·第九章)注:①知:智。

(3)子曰:“三军可夺帅也,匹夫不可夺志也。

”(子罕·第九章)注:孔子说:“三军的统帅可能被人抓去,一个人的志气是不可能被人强迫改变的。

”(4)子曰:“唯仁者能好人,能恶人。

”(里仁·第4章)注:孔子说:“只有有仁德的人,才知道爱什么人,恨什么人。

”(5)子曰:“苟志于仁矣,无恶也。

”(里仁·第4章)注:孔子说:“如果立志实行仁德,就不会去做坏事了。

”(6)子曰:“德不孤,必有邻。

”(里仁·第4章)注:孔子说:“有道德的人是不会孤立的,必定有志同道合的人和他在一起。

”(7)子曰:“君子喻于义,小人喻于利。

”(里仁·第4章)注:孔子说:“君子懂得的是义,小人懂得的是利。

”(8)子曰:“见贤思齐焉,见不贤而内省也。

”注:孔子说:“看见道德高尚的人向他学习,看见不道德的人就反省自己是否像他那样。

”(9)子曰:“已所不欲,勿施于人。

”(卫灵公·第十五章)(10)孔曰:“骥①不称其力,称其德也。