合肥城市规划案例分析报告

- 格式:ppt

- 大小:1.32 MB

- 文档页数:18

居住建筑原理课程作业绿城桂花园调研报告合肥工业大学建筑与艺术学院孙威杨肇伦杨亚楠汪栗拉巴单增李嘉立目录一、历史脉络 ------------------------------------------- 2二、社会现状 ------------------------------------------- 3三、总体规划 ------------------------------------------- 4四、公共基础配套设施 ----------------------------------- 6五、建筑特色 ------------------------------------------- 7六、套型构成 ------------------------------------------- 9七、景观分析 ------------------------------------------- 11八、“桂花”系列平行对比 ------------------------------- 15九、总结 ----------------------------------------------- 17十、工作分工 ------------------------------------------- 18绿城桂花园调研报告【调研目的】:通过对居住区实例的调研,巩固和加深对居住区规划原理的理解;另一方面通过对比较老的居住区的研究,(平行分析)归纳其利与弊,从而探讨出更加人性化的居住区设计。

【调研对象】:安徽省合肥市绿城桂花园【调研时间】:2013年10月26日【调研人员】:建筑学:孙威(20104231),杨肇伦(20104264),杨亚楠(20104303);城市规划:汪栗(20114074),拉巴单增(20114038);景观学:李嘉立(2012212794)调研结果及分析一、历史脉络1.综述:绿城•桂花园位于合肥市高新区(右图红色区域),东临科学大道,北靠城市主干道黄山路,西连人工湖路,南接天湖路,距合肥市政务新区约3公里。

合肥详细可行性研究报告一、研究背景合肥是安徽省的省会,也是国家“五环之一”城市,其经济地位在安徽省内是领先的。

在过去的几年里,合肥的城市发展一直保持快速增长的态势,城市规模不断扩大,经济水平明显提升,成为了安徽省内乃至全国范围内重要的城市之一。

在这个背景下,对合肥进行一次详细的可行性研究非常有必要。

二、城市规划与基础设施1. 城市规划合肥市近年来的城市规划主要包括了城市空间布局的调整、城市功能扩展、产业结构的优化以及生态环境的保护等等。

其中,合肥政府采取了多项措施来改善城市空间布局,扩大城市功能区,提高城市功能,促进城市产业结构的优化升级,推进智慧城市建设,加强生态环境保护。

这些措施在一定程度上促进了城市的健康可持续发展。

2. 基础设施建设在基础设施方面,合肥市在城市快速发展的情况下,也在不断加强基础设施建设。

包括了交通、供水、供电、通讯等方面的基础设施建设。

例如,合肥市已经建成了相对完善的轨道交通系统,并持续完善城市道路网络,不断提升城市供水供电能力,加强城市通讯设施建设。

这些基础设施建设的不断完善,提升了合肥的城市化水平,增强了城市的吸引力。

三、产业经济1. 产业结构合肥市的产业结构逐渐优化,在城市经济能力的推动下,一些新兴产业逐渐壮大,包括了信息技术、新材料、新能源、文化创意等产业。

同时,传统产业也在改造升级,城市经济中的第三产业比重逐渐提高。

这些变化对城市产业结构的优化有着积极的意义,也为城市可持续发展奠定了坚实的基础。

2. 经济发展合肥市的经济发展迅速,城市产业创新能力不断提升,拥有了一大批高新技术企业和科技创新团队。

同时,城市财政收入也在不断增长,城市居民的生活水平也有了明显的提高。

随着城市经济的不断发展,合肥的整体经济实力在安徽省内占据了领先地位,同时也在全国范围内有一定的竞争力。

四、生态环境1. 生态建设合肥市一直重视生态环境建设,通过保护水资源、改善大气环境、保持土壤生态等措施,实现了城市生态环境连片化、绿化程度不断提高。

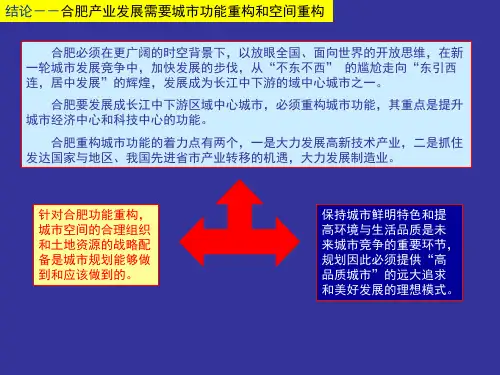

合肥市城市发展战略规划——方案同济大学方案在对合肥城市区域空间发展模式、城市产业发展与空间布局、城市空间形态和城市战略规划实施四个专题进行研究的基础上,提出合肥市城市发展战略的总目标应是创造新的繁荣,战略规划实施重点是要扩大多层次的区域合作,建构区域性大都市圈;培植城市创新能力,优化城市功能,增强区域性服务能力;保护自然生态网络,建设有机整体的城市化空间系统;有序发展城市空间,促进城市有机生长;建设优美的城市环境,提高城市的适居性,塑造具有亲和力的城市;强化土地的集约化使用,建设高效的交通网络,提高城市整体效率;完善政府机构协同机制和城市规划实施机制。

现将其报告及有关专题研究的主要内容摘要如下:一、发展面临的主要问题(一)偏弱的城市竞争力在经济全球化的进程中,城市的竞争优势逐渐取代城市的比较优势而成为决定城市未来发展的关键性因素。

通过对合肥市集聚能力、扩散能力、发展能力、创新能力等方面的测度与比较,可以看到:合肥市的经济发展阶段尚处于欠发达阶段,在全国各城市的发展中,位居中下游水平,在全国35省会城市和计划单列市中,人均GDP排位倒数第三。

合肥市作为安徽省的省会城市,在全省中的人口和经济集聚能力也显较弱。

2000年,合肥市的市区人口只占全省人口的 2.16%,全市国内生产总值占全省的10%左右。

在对外交通联系方面尚不及芜湖、安庆、巢湖等城市。

合肥市的经济增长方式开始进入投资驱动阶段,但投资力度严重不足,2000年人均固定资产投资在35个省会城市及计划单列市中排名第32位;在安徽省内,也低于铜陵和芜湖,显现了发展能力的不足。

合肥市的城市化水平较低,居民生活水平较低,城乡差别明显且有不断加剧的趋势。

由于外国直接投资少、基础设施建设滞后、劳动者素质低、创业水平较差等,技术创新能力较低。

(二)不能失去的机会经过20世纪90年代的发展,上海和长江三角洲已逐步形成了国内其他地区无法比拟的集聚效应。

长江领域已成为我国一个最有希望的经济发展先行区,并将成为今后数十年中发展潜力最大、发展前景最为广阔的经济地带。

城市总体规划案例分析城市是集经济、社会等各项活动为一体的空间有机体,是一个非常复杂的系统。

城市规划着重于平衡和协调城市整体与全局的关系,一个城市的总体规划是对其城市在一定时期内的城市性质、发展目标、发展规模、土地利用、空间布局以及各项建设的综合部署和实施措施。

城市总体规划是对城市发展的战略安排,是战略性的发展规划,是推动整个城市发展战略目标实现的组成部分。

城市总体规划要因地制宜、合理安排和组织城市各建设项目,采取适当的城市布局结构并落实到土地上,妥善安排城市中心区和周边环境的关系,使城市建设发展和社会经济的发展等相协调,取得一定的经济、社会、环境效益,并注意到城市景观的分布布局走势,体现出城市的特点与特色,这样一个城市的总体规划才是完美的。

(一)合肥总体规划分析合肥居皖之中,晋江带淮,坐落在我国五大淡水湖之一的巢湖北岸,是一座具有悠久历史的古城。

合肥经过50年的发展,现在有瑶海、庐阳、蜀山和包河四区以及肥东、肥西、长丰三县,已成为全国重要的科研教育基地。

合肥周边的城镇发展战略是以现代化大城市建设带动周边地区和县乡经济发展,推动小城镇的经济发展,逐步缩小城乡差距,实现城乡一体化发展,建立同合肥市市域经济社会发展和城市化水平相适应的城镇体系,形成以合肥市城镇体系,促进市域经济社会持续、健康、快速的发展。

主城区为中心,店埠等为次中心,主要交通干线作为发展轴线,具有放射状、开放型的市域。

城市形态合肥市城市主要向西南方向发展,适当向东发展,控制向北发展,要坚持“多中心、组团式”的规划布局形态,合理控制老城区的环境容量,逐步有序的开发新城区。

城市以老城区为核心,向东、北、西南三个方向发展,三翼之间形成大片绿色空间,将巢湖新鲜湿润的空气引入城市中心,并通过构筑城市外围大绿环,可降低市区的热岛效应,改善城市生态环境,城市结构因城市形态而确定为:一个市级中心和四个市级副中心的多元结构。

市级中心位于老城区,为全市的行政文化商业中心。

《合肥经济圈城镇体系规划(2008—2020)》评析一.绪论随着近年“中部崛起”战略的深入落实,中部地区兴起了多个城市圈。

继南京都市圈、徐州都市圈、武汉城市圈、中原城市群、昌九城镇群、长株潭城市群之后,合肥市连同、淮南市、六安市、桐城市和滁州市形成了“合肥经济圈”。

合肥经济圈总面积36519平方公里,总人口1836万人,从以合肥为区域对外开放的龙头城市,发展成为我国泛长三角的重点城镇群,与上述城市圈等竞争合作,实现中部崛起战略。

去年,《合肥经济圈城镇体系规划(2013-2030)》启动编制,研究评析2008版的《合肥经济圈城镇体系规划》将对新规划的制定和实施有更大的指导意义。

二.特点1.性质:跨行政区域的城镇体系规划首先从性质上来看,《合肥经济圈城镇体系规划2008—2020》(下文简称为《规划》)属于跨区域的城镇体系规划中的都市圈规划,合肥作为安徽生的省会城市,是合肥经济圈的核心,淮南市、六安市、桐城市和巢湖市则围绕合肥形成一个经济地域综合体。

2.发展目标:注意与周边区域的合作,和大区域协调发展《规划》中提到:合肥经济圈是安徽省参与泛长三角区域合作的核心区;泛长三角区域重要的科技创新基地;长三角西向发展的门户,与武汉城市圈、中原城市群、昌九城镇群、长株潭城市群等竞争合作,实现中部崛起战略。

由此可见,《规划》在制定发展目标时,注重合肥经济圈的区位条件,注重区外联系。

在省域层面上,合肥经济圈是安徽省呃战略增长极,引导整个安徽省区域经济的发展;在区域层次上,合肥经济圈属于“中部崛起”策略,同时也是泛长三角地区的核心区域和西部门户。

所以,合肥经济圈注重和相邻的南京都市圈的合作与共赢,同时也和中部其他四个城市圈:武汉城市圈、中原城市群、昌九城镇群、长株潭城市群竞争中求合作,合作中谋发展。

3.城镇化发展战略:优先发展、集约发展、协调发展合肥经济圈城镇化水平现状表年限 合肥市 淮南市 六安市 巢湖市 桐城市 2009 64.1% 62.1% 41.3% 46.1% 45.8%合肥经济圈城镇化水平预测年限 合肥经济圈 城镇化水平 合肥市城镇化水平 淮南市城镇化水平 六安市城镇化水平 巢湖市 城镇化水平 桐城市城镇化水平2020年 65-68% 78-80% 80%左右55-60%60%左右 60%左右 2030年75-78%85-88%90%左右 66-74%70%左右70%左右由合肥经济圈城镇化水平现状可以看出,合肥市和淮南市城镇化水平较高,重点城镇集中,所以优先发展这些区域;同时,统筹协调区域间的发展,带动城镇化较低的六安市、巢湖市和桐城市的发展,在发展中拉小区域间的差距。