催化作用原理第二章

- 格式:doc

- 大小:248.50 KB

- 文档页数:4

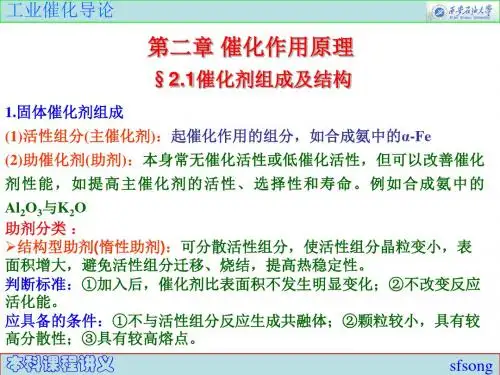

催化作用原理《催化作用基础》课程名称:《催化作用基础》或《催化作用原理》或《催化剂与催化作用》绪论第一章催化剂与催化作用的基本知识第二章催化剂的吸附、表面积和孔结构第三章金属催化剂及其催化作用第四章半导体催化剂及其催化作用第五章酸碱催化剂及其催化作用第六章配位络合物催化剂及其催化作用第七章催化剂的评价及失活与再生第八章催化剂的设计和制备专题讲座: 1. 择形催化与高选择性催化分子筛材料2. 芳胺N-烷基化反应及其催化剂研究3. 钛硅(TS-1)分子筛的合成及催化应用4. 催化新材料:MCM-41等#现代物理测试手段与催化剂的表征:XRD,SEM,IR,NMR,UV-Vis,UV-Raman,NH3-TPD等——催化剂及其催化作用的基础研究参考书目1.王桂茹主编,王祥生审,《催化剂与催化作用》,2000年8月第1版大连理工大学出版社出版[王桂茹,李书纹编(大连工学院石油化工教研室)(讲义) 1986年] 2.吉林大学化学系《催化作用基础》编写组编,《催化作用基础》 1980年科学出版社出版3.黄开辉,万惠霖编(厦门大学化学系),《催化原理》 1983年科学出版社出版4.顾伯锷,吴震霄编,《工业催化过程导论》 1990年高等教育出版社出版5.王文兴编,《工业催化》 1982年化学工业出版社出版6.闵恩泽著,《工业催化剂的研制与开发——我的实践与探索》,1997年中国石化出版社出版7.陈连璋编著,《沸石分子筛催化》 1990年大连理工大学出版社出版8.徐如人,庞文琴,屠昆岗等著,《沸石分子筛的结构与合成》1987年吉林大学出版社出版9.天津大学编,〈〈多相催化作用原理〉〉10.高滋主编,何鸣元,戴逸云副主编,《沸石催化与分离技术》,中国石化出版社,1999年11月第1版;* 讲述内容;学习方法:学什么?怎么学?绪论一.催化剂与催化作用的重要性1.使用催化剂的工业部门现代化学工业、石油炼制、石油化学工业、食品工业、环境保护等2.没有现代催化科学的发展和催化剂的广泛使用就没有现代化的化学工业。

催化作用的原理催化作用是指在化学反应中,通过加入一种催化剂,可以降低反应活化能并加速反应速率的现象。

催化剂本身在反应过程中不发生永久性改变,因此能够循环使用。

催化作用在化学工业中具有非常重要的应用,能够提高反应效率、减少能量消耗以及减少废物产生。

本文将介绍催化作用的原理及其在化学反应中的应用。

一、催化剂的作用机制催化剂通过提供一个不同于反应物之间的反应路径,降低反应物之间相互作用的能量,从而使反应过程更容易进行。

催化剂通常通过以下几种方式参与反应:1. 提供新的反应途径:催化剂可以通过与反应物相互作用,形成活化复合物,从而提供新的反应途径。

这个新的途径能够以较低的能量形成过渡态,并且能够更快地形成反应产物。

2. 降低活化能:催化剂能够降低反应的活化能,使反应更容易发生。

它通过与反应物相互作用,改变反应物之间的键能,使其更容易断裂或形成。

3. 提供反应场:催化剂能够提供反应场,使反应物能够更容易相遇并发生反应。

这个反应场通常是催化剂表面上的活性位点,能够吸附反应物并使其分子结构发生变化。

二、催化剂的分类催化剂根据其物理和化学性质的不同,可以分为多种不同类型。

以下是常见的几种分类:1. 酸催化剂和碱催化剂:酸催化剂通过质子(H+)的传递促进反应,碱催化剂则通过提供羟根离子(OH-)来催化反应。

2. 金属催化剂:金属催化剂通常以金属离子或金属基团的形式存在,并且能够通过与反应物相互作用来改变反应速率。

3. 酶催化剂:酶是一种生物催化剂,在生物体内起到调节和促进化学反应的作用。

酶催化剂对于特定的底物具有高度的专一性。

三、催化作用在化学反应中的应用催化作用在化学工业中具有广泛应用,以下是几个典型的应用实例:1. 催化裂化反应:在石油加工中,催化剂被广泛应用于裂解合成气体、乙烯和丙烯等重要化学品的制备过程中。

2. 催化加氢反应:在炼油和化学品制造中,催化剂被用于将烯烃转化为饱和烃,或将酮、醛等氧化物还原为相应醇或醚的反应中。

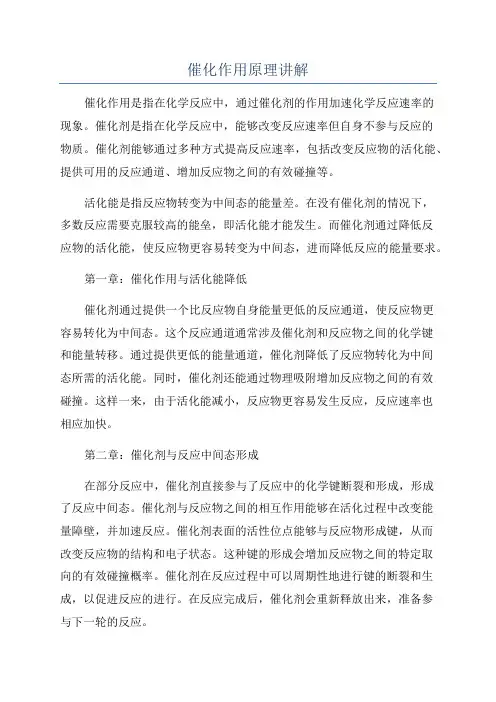

催化作用原理讲解催化作用是指在化学反应中,通过催化剂的作用加速化学反应速率的现象。

催化剂是指在化学反应中,能够改变反应速率但自身不参与反应的物质。

催化剂能够通过多种方式提高反应速率,包括改变反应物的活化能、提供可用的反应通道、增加反应物之间的有效碰撞等。

活化能是指反应物转变为中间态的能量差。

在没有催化剂的情况下,多数反应需要克服较高的能垒,即活化能才能发生。

而催化剂通过降低反应物的活化能,使反应物更容易转变为中间态,进而降低反应的能量要求。

第一章:催化作用与活化能降低催化剂通过提供一个比反应物自身能量更低的反应通道,使反应物更容易转化为中间态。

这个反应通道通常涉及催化剂和反应物之间的化学键和能量转移。

通过提供更低的能量通道,催化剂降低了反应物转化为中间态所需的活化能。

同时,催化剂还能通过物理吸附增加反应物之间的有效碰撞。

这样一来,由于活化能减小,反应物更容易发生反应,反应速率也相应加快。

第二章:催化剂与反应中间态形成在部分反应中,催化剂直接参与了反应中的化学键断裂和形成,形成了反应中间态。

催化剂与反应物之间的相互作用能够在活化过程中改变能量障壁,并加速反应。

催化剂表面的活性位点能够与反应物形成键,从而改变反应物的结构和电子状态。

这种键的形成会增加反应物之间的特定取向的有效碰撞概率。

催化剂在反应过程中可以周期性地进行键的断裂和生成,以促进反应的进行。

在反应完成后,催化剂会重新释放出来,准备参与下一轮的反应。

总结起来,催化作用原理包括两个关键方面:活化能的降低和反应通道的改变。

催化剂通过提供能量更低的反应通道,使反应物更易于转化为中间态,从而降低了反应的能量要求。

同时,催化剂与反应物之间的相互作用能够改变反应物的结构和电子状态,从而促进反应的进行。

催化剂的选择和设计,通过理解催化作用原理,可以提高反应的速率和选择性,从而在化学工业和环境保护中有重要应用。

第一节第一节吸吸附附什么是吸附现象当气体液体分子与固体表面接触时由于固体表面与气体相互作用使气体分子附着在固体表面上导致气体在固体表面上的浓度高于它们在体相中的浓度这种现象称吸附现象。

几个需要明确的概念吸附气体或液体的固体称为吸附剂被吸附的气体或液体称为吸附质吸附质在表面吸附后的状态称为吸附态吸附剂表面发生吸附的位置叫吸附中心吸附中心与吸附质共同构成表面吸附物种几个相近的定义几个相近的定义吸附adsorption 气体或液体分子在固相界面层的富集吸收absorption 流体分子渗入固体的体相内吸着sorption 吸附和吸收的集成。

包括表面的吸附、进入物体体相的吸收以及发生在物体孔隙中的毛细管凝结注释日文中的汉字“吸着” 多指吸附。

反应物分子在催化剂表面上吸附和催化过程实际上是发生在反应物分子与固体表面的“活性位”之间的化学作用要了解催化剂表面的活性位首先要了解固体催化剂的表面结构11、固体分类、固体分类结晶体它的结构基元空间是有序的周期的排列。

其特征是短程和长程都有序。

无定形它的结构单元没有形成有序的结构。

其特征是只存在短程有序。

通过XRD来区别结晶体与无定形2、晶体表面的晶面晶体最一般的特点是它具有空间点阵式的结构金属元素的单质有三种典型的结构形式立方体心b.c.c氨合成催化剂α-Fe 立方面心f.c.c金属Pt、Ni 六方密堆积h.c.pLa、α-Ti 金属元素的单质结构模型通常金属催化剂都是由许许多多的微晶组成暴露的晶面是多种多样的影响晶面的暴露比例有热力学和动力学因素晶体在结晶速度很快的条件下成长最终状态受热力学制约。

按热力学能量最低原理晶体表面将形成致密充填的晶面表面能最低其催化活性也最低 3 实际上固体表面不同晶面的暴露比例在很大程度上是取决于晶体长大过程的动力学包括凝聚、扩散、化学反应等过程受外部条件温度、压力、pH值等的影响很大选择合适的制备条件可提高所需晶面在催化剂表面上的比例从而提高催化剂的催化活性。

《催化作用原理》第二章作业对不同分子筛结构的总结1.A型分子筛(LAT)的结构A型分子筛(LAT)由一下三个基本结构组成(如图1所示):图1.A型分筛(LAT)基本组成结构A型分子筛(LAT)的基本晶胞组成:中间是图1中的lat结构,其八个角处的六元环在接八个sod结构,sod结构与lat结构中的四圆环以d4R结构连接,形成的立体结构如图2所示。

立体图平面截图图2.A型分子筛(LAT)的晶胞立体结构2.A型分子筛的应用A型分子筛具有较强的吸水性,利用其固有的特点,制成的A型分子筛膜具有很好的脱水性能。

例如,用A沸石膜采用全蒸发分离醇—水混合物。

由均质溶液在大孔氧化锆复合物载体上制备出片状和管状的NaA沸石膜。

KA沸石膜是从钠型通过离子交换而得。

通过全蒸发测试了这些膜从异丙醇/水混合物中脱出水的性能,Na型和K型A沸石都有高选择性,热处理温度达150℃时膜的性能不受影响。

1、Y型分子筛(FAU)的结构Y型分子筛(FAU)由以下两个结构组成(如图3所示):图3.Y型分筛(FAU)基本组成结构Y型分子筛(FAU)的立体结构组成:sod结构和d6R结构相互连接形成一个十二圆环,四个十二圆环近似按四面体的各个面排列形成一个晶胞。

晶胞间相互连接排列形成了层状结构。

如图4所示。

图4.Y型分子筛(FAU)的晶胞及立体结构2、Y型分子筛的应用FAU型沸石分子筛是硅铝酸盐结晶体,由于其孔径较大(O.74 rim),将其生长在多孔陶瓷等载体上则形成不同于其他沸石膜的大孔分子筛膜,适用于对较大分子的分离和石油化工、精细化工领域。

且由于其孔径可调,是通过物理和化学方法修饰获得不同孔径的分子筛膜的理想材料,受到国内外膜科技工作者的重视。

FAU型沸石膜根据其Si/A1比的不同,分为NaX型沸石膜和NaY型沸石膜,当硅铝比在1.5以下时,称为NaX型沸石膜;当硅铝比大于1。

5时,称为NaY型沸石膜。

物质的结构决定性能,NaY 分子筛相对均匀的、发达的孔结构,离子交换后保留的丰富的质子酸位使其酸催化作用成为可能。

河南理工大学催化原理复习重点第2章催化剂与催化作用1.什么是催化剂?催化剂是一种能够改变一个化学反应的反应速度,却不改变化学反应热力学平衡位置,本身在化学反应中不被明显地消耗的化学物质。

什么是催化作用?催化作用是指催化剂对化学反应所产生的效应。

催化作用的特征有哪些?1、催化剂只能加速热力学上可以进行的反应2、催化剂只能加速化学反应趋于平衡,而不能改变平衡的位置(平衡常数)3、催化剂对反应具有选择性4、催化剂的使用寿命是有限的2.工业生产中可逆反应为什么往往选择不同的催化剂?第一,对某一催化反应进行正反应和进行逆反应的操作条件(温度、压力、进料组成)往往会有很大差别,这对催化剂可能会产生一些影响。

二,对正反应或逆反应在进行中所引起的副反应也是值得注意的,因为这些副反应会引起催化剂性能变化。

3.催化剂是如何加快化学反应速度的?催化剂通过改变化学反映历程,从而实现低活化能的化学反应途径进而加快了反应速度。

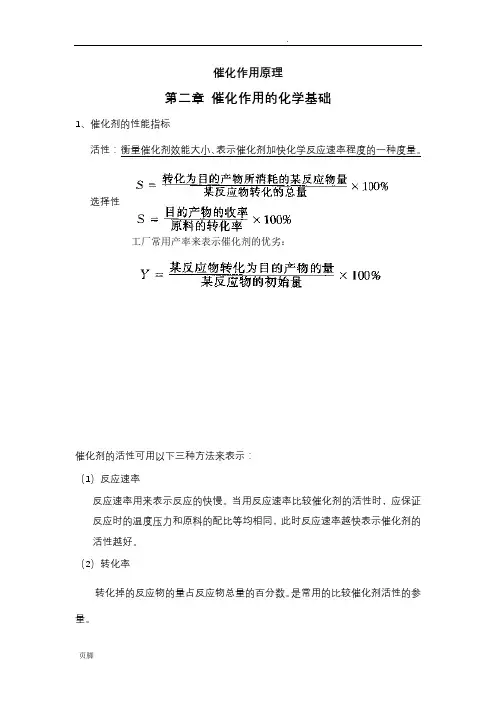

4.催化剂的活性、选择性的含义是什么?活性是指催化剂对反应进程影响的程度,具体是指反应速率增加的程度,催化剂的活性是判断其性能好坏的重要标志。

当反应物在一定的反应条件下可以按照热力学上几个可能的方向进行反应时,使用特定的催化剂就可以对其中一个方向产生强烈的加速作用。

这种专门对某一化学反应起加速作用的能力称为催化剂的选择性。

5.催化剂为什么具有寿命?影响催化剂的寿命的因素有哪些?催化剂在长期受热和化学作用下,会经受一些不可逆的物理的和化学的变化,如晶相变化,晶粒分散程度的变化,易挥发组分的流失,易熔物的熔融等导致活性下降至失活。

(1)催化剂热稳定性的影响(催化剂在一定温度下,特别是高温下发生熔融和烧结,固相间的化学反应、相变、相分离等导致催化剂活性下降甚至失活。

)(2)催化剂化学稳定性的影响(在实际反应条件下,催化剂活性组分可能发生流失、或活性组分的结构发生变化从而导致活性下降和失活。

)(3)催化剂中毒或被污染(催化剂发生结焦积炭污染或中毒。

1、多相催化反应是在物相不同的反应物和催化剂的两相界面上进行的。

2、多相催化的反应步骤:反应物A由气相主体扩散到颗粒外表面(反应物外扩散)、反应物A由外表面向孔内扩散,到达活性中心(反应物内扩散)、A的吸附、A在吸附活性中心反应生成B、B的脱附、产物B由内表面扩散到外表面(产物内扩散)、产物B由颗粒外表面扩散到气相主体(产物外扩散)。

其中,3/4/5过程属于表面反应,反应物和产物的内外扩散属于物理过程,反应物分子在催化剂表面的化学吸附、表面化学反应以及产物的脱附属于化学过程。

(七步)

3、多相催化的反应步骤:反应物分子从催化剂周围的介质向催化剂表面以及孔内扩散、反应物分子在催化剂表面和孔内活性中心上吸附、被吸附的反应物分子与催化剂表面以及孔内的活性中心相互作用进行化学反应、反应产物从催化剂表面和孔内活性中心上脱附、反应产物离开催化剂表面以及孔内向催化剂周围的介质扩散,1/5是反应物和产物的扩散过程,属于传质过程,2/3/4属于表面进行的化学过程,也叫化学动力学过程。

(五步)

4、多相催化反应中的物理过程:内外扩散过程,为充分发挥催化作用,要尽量消除扩散过程的影响。

5、消除内外扩散阻力的方法:提高空速(外扩散);减小催化剂颗粒尺寸、增大催化剂孔隙直径(内扩散);

6、反应物分子在催化剂表面的吸附:分为物理吸附和化学吸附。

物理吸附是由表面质点和吸附分子之间的分子力而引起的。

具体是由永久偶极、诱导偶极、色散力等三种范德华引力引起的。

化学吸附是由催化剂表面质点与吸附分子间的化学作用力而引起的,是由化学键力引起的。

7、物理吸附与化学吸附区别:

1)物理吸附:吸附力是范德华力、吸附层是单层或多层、选择性是无、热效应是较小、吸附速率是较快。

2)化学吸附:吸附力是化学键力、吸附层是单层、选择性是有、热效应是较大、吸附速率是较慢。

8、如何鉴别物理吸附和化学吸附?

答:物理吸附只能使原吸附分子的特征吸收带产生位移变化和强度变化,若出现了新的特征吸收带或光电子能谱发生明显变化,就表示发生了化学吸附。

9、多相催化反应的控制步骤:

1)扩散控制:当催化反应为扩散控制时,催化剂的活性无法充分显示出来,此时需要改善催化剂的颗粒大小和微孔构造,才能提高催化效率;

2)化学反应控制:催化反应若为动力学控制时,从改善催化剂组成和微观结构入手,可以有效地提高催化效率,特别是反应温度和压力对催化反应的影响比对扩散过程的影响要大。

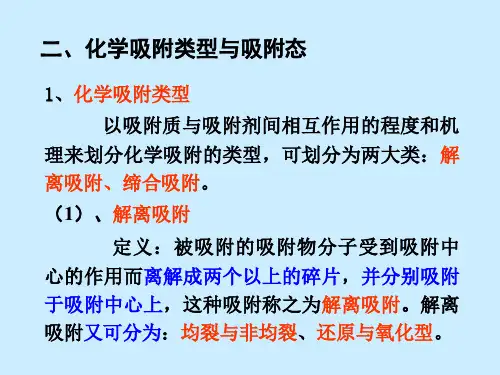

10、化学吸附态:一般是指分子或原子在固体表面进行化学吸附时的化学状态、电子结构等。

11、化学吸附种类:吸附粒子状态是解离与非解离;吸附中心状态:单点与多点;

12、吸附作用基本概念:

1)当气体与固体接触时,固体表面上气体的浓度大于气相浓度,这种现象称之为吸附现象;2)被吸附的气体称之为吸附质;

3)吸附气体的固体称之为吸附剂;

4)吸附质在固体表面上吸附后存在的状态称之为吸附态;

5)通常吸附是发生在固体表面的局部位置,这类位置称之为吸附中心或吸附位;

6)吸附中心与吸附态共同构成表面吸附络合物;

7)吸附质浓度在吸附剂上增加的过程,称之为吸附过程;

8)吸附质浓度在吸附剂上减少的过程,称之为脱附过程;

9)当吸附过程速率与脱附过程速率相等时,这样的状态称之为吸附平衡;

13、物质吸附态举例:氢的吸附、一氧化碳吸附、氮的吸附、氧的吸附、烯,炔,芳烃的吸附态;

14、化学吸附在多相催化反应中的应用:火山型原理。

15、吸附等温方程:是指在一定温度下,吸附达到平衡时,吸附量与吸附压力之间的函数关系式。

16、由于采用吸附模型不同,吸附等温方程可分为:

1)Langmuir(朗格缪尔)吸附等温方程;

2)Freundlich(弗伦德利希)吸附等温方程;

3)Temkin(乔姆金)吸附等温方程;

4)BET吸附等温方程;

吸附等温方程所对应的曲线称为吸附等温线。

17、Langmuir(朗格缪尔)吸附等温方程,其基本假设如下:

1)吸附是单层的,每个吸附分子只占一个吸附位;

2)吸附剂表面是均匀的,所有部位的吸附能力都相同;

3)吸附分子之间无相互作用;

4)吸附过程与脱附过程已建立平衡;

18、Langmuir(朗格缪尔)吸附等温方程:

对单分子气体在表面吸附达到平衡时:

θ=aP/1+aP(表面覆盖率θ=已被吸附质所覆盖的固体表面积/固体总的表面积)

θ=V/V m,V-平衡吸附量,V m饱和平衡吸附量

P/V=P/V m+1/aV m,其中,a称为吸附平衡常数,反映出固体表面吸附气体能力的强弱程度。

r(吸附)=K a p( 1-θ)

r(脱附)=K dθ

ra=ka pA· (1-θA- θB )

rd=kd· θA

当吸附达到平衡时:

解以上两式, 可得A和B气体分子的表面覆盖度与平衡分压的关系式:

当有多种气体在同一表面发生竟争吸附时, i 气体分子的表面覆盖度与平衡分压的关系式为:

19、BET等温吸附方程:

对于物理吸附的多分子层理论,其基本假设为:

1)吸附剂表面是均匀的,所有部位的吸附能力都相同;

2)吸附剂表面和气体分子的作用力是van der WaaIs引力;

BET吸附等温方程:

20、等温吸附方程:

21、吸附等温线:对于给定的物系,在温度恒定和达到吸附平衡时,吸附量与压力的关系称之为吸附等温式或吸附平衡式,绘制的曲线称之为吸附等温线。

当达到吸附平衡时(吸附与脱附速率相同,催化剂表面上吸附的气体量维持不变)。

22、对于一定的吸附剂与吸附质的体系,达到吸附平衡时,吸附量是温度和吸附质压力的函数,即:V=f(T,p);

(1)T=常数,V = f (p),得吸附等温线。

(2)p=常数,V = f (T),得吸附等压线。

(3)V a =常数,p = f (T),得吸附等量线。

23、物理吸附等温线类型:

1)I型等温线:对含有微孔的活性炭、硅胶、分子筛等适用。

2)II型等温线:S型等温线,吸附剂孔径不同,发生多分子层吸附。

24、吸附动力学:

1)吸附速率:

2)脱附速率:v a =σP f(θ)

2πm k T

e-E a(θ) R T/

v d = k d f ' (θ)e -E d (θ) R T '/。