中国的极地科学考察事业【VIP专享】

- 格式:pdf

- 大小:216.57 KB

- 文档页数:5

一、极地地区选择题1.(淮安)关于南北两极地区说法,正确的是()A. 都以陆地为主B. 都以海洋为主C. 代表性的动物都是企鹅D. 在科学研究和考察方面都占有重要地位【答案】D【解析】【分析】北极地区指北极圈以北的区域,包括北冰洋、亚欧大陆和北美大陆的北部及一些岛屿。

北极圈以内的陆地面积约800万平方千米,北冰洋面积约1310万平方千米。

南极地区包括南极大陆及其沿海岛屿和陆缘冰,还包括南太平洋、南大西洋和南印度洋的一部分。

北极熊素称“冰海霸王”,是北冰洋的象征。

企鹅是一种不会飞的游禽,是南极洲的代表动物。

迄今为止,已有俄罗斯、美国、英国、阿根廷、澳大利亚、中国30多个国家在南极地区建立了一大批科学考察站。

近些年来,去北极地区进行考察的科学工作者也络绎不绝。

故选:D【点评】极地酷寒,多狂风,降水稀少。

夏季出现极昼时,太阳总在地平线上,但太阳高度小,阳光娇弱无力,根本无法驱散冰原上的寒气。

冬季出现极夜时,长夜漫漫,暴风雪在冰原上不停地咆哮。

无论南极洲还是北冰洋,都是一望无际的冰雪世界。

地球上68%的淡水以冰雪的形式储存在两极地区。

考查极地的特点和意义。

2.下列比较适合北冰洋通航的月份是是()A. 1月B. 2月C. 8月D. 12月【答案】 C【解析】【分析】1、2、12月气温低,北冰洋处于冰封状态,通航难度大。

8月为夏季,大量冰层融化,通航相对容易。

【点评】北冰洋位于北极地区,气候寒冷,冬季全部结冰,每年的7,8,9三个月为北极的暖季,冰川融化。

3.“海上生明月,天涯共此时”。

北京时间2018年1月31日晚发生了月全食现象,我国大部分地区居民欣赏到了美轮美奂的“蓝月亮”景观。

结合下图,回答下列各题。

(1)月食现象证明了()A.地球的大小B.地球自转方向C.地球的形状D.地球表面地貌(2)该季节()A.正值南极地区的极昼期B.地中海沿岸的游客正享受阳光沙滩C.正值印度半岛的多雨期D.撒哈拉沙漠的森林正一片葱绿茂盛【答案】(1)C(2)A【解析】【分析】(1)能证明地球形状是球体的例子很多,如离岸的船总是船身先消失,桅杆后消失、站得高,才能看得远、麦哲伦环球航行、月食、人造卫星拍摄的地球照片,月食现象能够说明地球的形状是一个球体,故选C。

一、极地地区选择题1.(兰州)南极地区气候寒冷的主要原因是()A. 纬度较高B. 海拔较高C. 距海较近D. 人类活动少【答案】A【解析】【分析】南极地区气候寒冷的主要原因:南极地区纬度最高,太阳直射角很小,地面受热面积也就小,气候寒冷。

故选:A【点评】影响气候的因素主要有:纬度因素、地形因素、海陆因素和洋流因素等。

2.(丰南区)下列各组动物中,生活在南极大陆及周围海域的是()A. 斑马、大象、河马B. 企鹅、磷虾、海豹C. 袋鼠、鸭嘴兽、鸸鹋D. 大食蚁兽、卷尾猴、树懒【答案】 B【解析】【分析】企鹅是一种不会飞的游禽,是南极洲的代表动物。

磷虾广泛的分布在南极水域中,是鲸、海豹、企鹅等的主要食物。

海豹广泛分布在两极地区的沿海地带。

所有海豹都是游泳的高手。

故选:B【点评】随着人类日益广泛地进入两极地区,那里原有的安宁环境被无情地破坏了,大批极地野生动物遭到残酷的猎杀。

如今,人类已经懂得极地野生动物对于生态环境的重要性,并制定出一系列保护法规。

北极熊、海象、海豹、企鹅、鲸等,都被列为保护动物。

考查极地丰富的生物资源,要理解记忆。

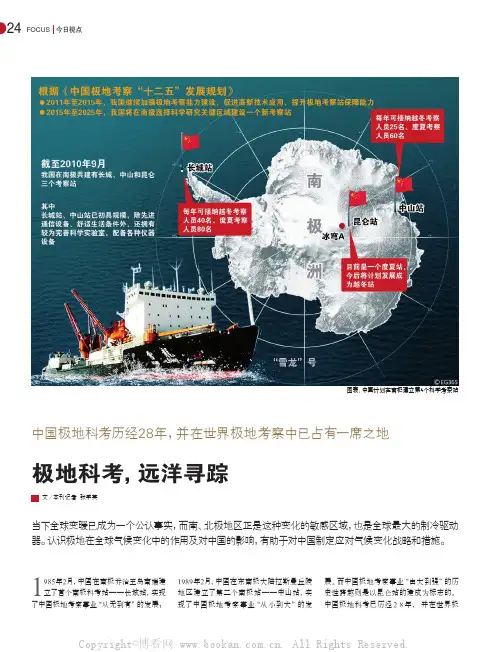

3.(漳州)读中国南极科考站分布图,回答下题。

(1)下列有关南极大陆的叙述,错误的是()A. 是海拔最高的大陆B. 淡水资源储藏丰富C. 是地球上最冷的地区D. 年平均降雪量比长白山多(2)下列四地不会出现极昼、极夜现象的是()A. 长城站B. 中山站C. 昆仑站D. 南极点【答案】(1)D(2)A【解析】【分析】(1)A、南极洲面积约1400万平方千米,平均海拔2350米,是世界上平均海拔最高的一个洲。

故A正确;B、地球上68%的淡水以冰雪的形式储存在两极地区。

故B正确;C、1680年8月,科学家在苏联东方站曾测得﹣88.3℃的极端最低气温,是地球上最冷的地区。

故C正确;D、南极洲的年平均降水量仅为55毫米,是地球上降水最少的大陆,而且降水几乎全部是雪。

故D错误。

故选:D(2)热带地区有太阳直射现象,温带地区四季分明,寒带地区有极昼极夜现象。

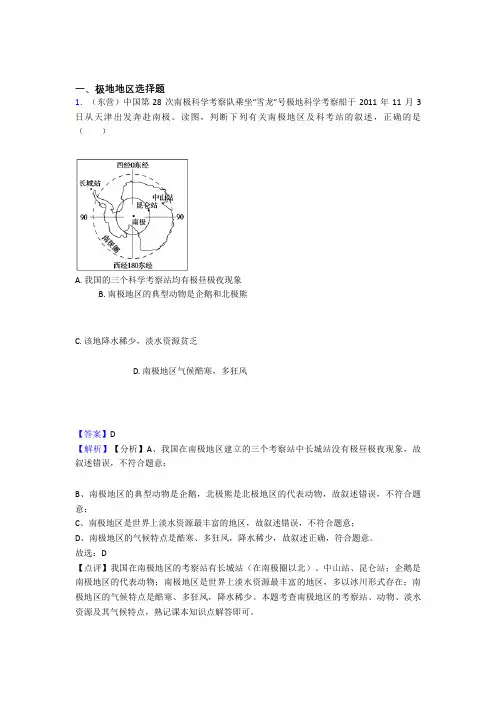

一、极地地区选择题1.(东营)中国第28次南极科学考察队乘坐“雪龙”号极地科学考察船于2011年11月3日从天津出发奔赴南极。

读图,判断下列有关南极地区及科考站的叙述,正确的是()A. 我国的三个科学考察站均有极昼极夜现象B. 南极地区的典型动物是企鹅和北极熊C. 该地降水稀少,淡水资源贫乏D. 南极地区气候酷寒,多狂风【答案】D【解析】【分析】A、我国在南极地区建立的三个考察站中长城站没有极昼极夜现象,故叙述错误,不符合题意;B、南极地区的典型动物是企鹅,北极熊是北极地区的代表动物,故叙述错误,不符合题意;C、南极地区是世界上淡水资源最丰富的地区,故叙述错误,不符合题意;D、南极地区的气候特点是酷寒、多狂风,降水稀少,故叙述正确,符合题意。

故选:D【点评】我国在南极地区的考察站有长城站(在南极圈以北)、中山站、昆仑站;企鹅是南极地区的代表动物;南极地区是世界上淡水资源最丰富的地区,多以冰川形式存在;南极地区的气候特点是酷寒、多狂风,降水稀少。

本题考查南极地区的考察站、动物、淡水资源及其气候特点,熟记课本知识点解答即可。

2.我国第四个南极科考站—泰山站的房屋采用圆环形外表、蝶形结构和高架设计。

读图完成下面小题。

(1)泰山站的房屋设计,主要是为了()A.防止风雪掩埋B.防御洪水灾害C.避免动物侵扰D.适应崎岖地形(2)下列科学研究,不属于南极科考队员科考项目的是()A.雨林调查B.冰川考察C.气象监测D.天文观测【答案】(1)A(2)A【解析】【分析】(1)南极内陆冬季经常刮起8至10级大风,风吹起的积雪遇阻后会堆积,有可能将整个建筑掩埋.为了防止建筑的迎风面的飞雪堆积,泰山站采用架空离地的方式。

(2)极地地区是研究地球环境的“天然实验室”.南极地区的气候特点是酷寒、多狂风,降水稀少,该地区无雨林植被。

【点评】(1)南极大陆孤独地位于地球的最南端,95%以上的面积为厚度极高的冰雪所覆盖,素有“白色大陆”之称,它至今仍然没有常住居民。

中国南极科学研究对中国在南极事务中的帮助1. 引言1.1 概述中国南极科学研究对中国在南极事务中的帮助是一个重要而值得关注的话题。

近年来,随着全球气候变化和环境问题的日益严重,南极地区作为全球气候系统的重要组成部分和生态环境保护的关键区域备受关注。

同时,南极还蕴藏着大量独特的自然资源,并具有巨大的科学研究价值和战略意义。

中国作为拥有雄厚科技实力和资源优势的国家,在南极科学研究领域发挥着重要作用,并对中国参与南极事务产生了积极而深远的影响。

1.2 文章结构本文旨在探讨中国南极科学研究对中国在南极事务中所起到的帮助,分析其在全球气候研究、生态环境保护以及科技创新和人才培养方面所做出的贡献。

文章分为五个主要部分,即引言、南极科学研究的重要性、中国南极科学考察与合作情况、中国在南极事务中的地位和作用以及结论。

通过全面对中国在南极事务中的角色与影响进行分析,旨在深入展示中国对南极科学领域的努力和取得的成就。

1.3 目的本文旨在详细介绍中国南极科学研究对中国在南极事务中所提供的帮助,并探讨其在全球气候研究、生态环境保护以及科技创新和人才培养方面所发挥的重要作用。

通过对历史背景、发展现状以及成果与突破进行分析,揭示中国在南极事务中所扮演的角色和地位,并总结出其带来的积极影响。

此外,文章还将就未来挑战和国际角色定位提出一些展望,以期为进一步推动中国参与南极事务提供参考意见。

2. 南极科学研究的重要性南极科学研究具有重要的全球意义和影响力。

以下是南极科学研究在全球气候、生态环境保护以及科技创新和人才培养方面的贡献:2.1 对全球气候研究的贡献南极是全球最大的冰盖区域之一,被誉为“地球上最后一个净土”。

通过对南极气候系统进行长期观测和研究,可以揭示全球气候变化的机制和趋势。

南极冰芯记录了过去数百年甚至数千年的气候信息,可以提供珍贵的历史数据,帮助我们理解现代气候变化并预测未来走向。

此外,南极还是全球海洋环流和大气环流系统中关键组成部分,其变化也会对全球气候产生深远影响。

盘点我国四大南极科学考察站中国南极长城站举行落成典礼(1985年2月20日摄)。

1985年2月20日,中国第一个南极科学考察实验基地中国南极长城站建成,标志着我国极地考察事业已发展到新阶段。

同年3月20日,中国南极长城气象站被世界气象组织纳入全球气象台网站,并被正式授予国际台代号。

新华社发长城站中国南极长城站,简称长城站,是中国在南极洲最早建立的科学考察站之一,建立于1985年2月20日,坐落在南设得兰群岛乔治王岛,地理坐标为:南纬62度12分59秒,西经58度57分52秒。

长城站所在的乔治王岛,是南设得兰群岛中最大的一个岛屿。

北面邻德雷克海峡,与南美洲的合恩角相距960公里;南面隔着布兰斯菲尔德海峡与南极半岛相望,距离约130公里。

在该岛上,除长城站外,还有其他国家设立的多个考察站。

与中国站相邻的有:智利的费雷站,俄罗斯的别林斯高晋站,乌拉圭的阿蒂加斯站和韩国的世宗王站。

长城站占地面积约2.5公里。

站区系火山岩组成的丘陵地形,呈台阶型,西高东低,平均海拔高度10米.地表由卵砾石和砂石组成,平均1.2米以下为永久冻土层。

长城站有大型永久建筑10座,包括生活栋,科研栋、气象栋、文体栋,发电栋,综合库,食品库等。

夏季可容纳60人左右考察,冬季可供20人左右越冬考察。

2009年年初,中国极地考察“十五”能力建设项目之一的南极长城站卫星网络通讯系统已建设成功。

这极大地改善极地工作者的生活质量,缩短与国内的距离。

通过实时传输科考数据,将显著提高极地科研成果产出的效率,增强极地考察的支撑能力。

中国南极长城站为什么选在乔治王岛?南极洲是不毛之地,要进行科学考察,必须首先建立考察站,为考察人员提供包括衣食住行在内的各种后勤保障。

因此,南极考察的一切需要,在国内都要精心准备,稍有忽视,就会带来极大的困难。

在进行准备中,对中国南极站的站址的初选,是当时的南极考察委员会首先考虑的问题,因为它涉及到尔后工作的进行。

在对南极自然地理有了较全面了解的基础上,南极委认为,东南极洲尽管离中国较近(相对于西南极洲而言),但在当时没有破冰船或抗冰船的情况下,要登上东南极大陆显然要冒极大的风险,因此,暂把视线转向了西南极洲的南极半岛和南设得兰群岛。

“雪龙2”号开启中国第39次南极考察之行

作者:

来源:《航海》2022年第06期

中国第39次南极科学考察队首批队员,于2022年10月26日上午乘坐“雪龙2”号极地科学考察船,从位于上海的中国极地考察国内基地码头出征。

据介绍,中国第39次南极科学考察队共255名队员,分两批出征南极,第二批于10月31日乘坐“雪龙”号极地科学考察船从上海出发。

这是我国第三次谱写“双龙探极”的新篇章,考察队预计2023年4月上旬返回国内。

中国第39次南极科学考察将围绕南大洋重点海域,对全球气候变化的响应与反馈等重大科学问题,开展大气成分、水体环境、沉积环境、生态系统等相关领域的调查研究工作。

中国自1984年首次踏足南极起,用三十多年时间建立起较为完善的极地立体监测体系,科学探测的深度和广度在不断拓展。

考察队还将在中山站、泰山站、昆仑站沿线进行冰雪环境监测、天文观测;利用“雪鹰601”固定翼飞机,开展对伊丽莎白公主地等区域的冰下地形进行探测;对中山站、长城站进行越冬人员轮换及物资补给。

“雪龙2”号是我国第一艘自主建造的极地科学考察破冰船,总长约122 m,宽约22 m,设计排水量近1.4萬t,续航力达到2万 n mile。

(航辑)。

中国的极地科学考察事业我国极地科学考察起步于80年代初期,与早期先进国家差距一个世纪。

自1984年我国首次组队开展南极科学考察并成功建立我国第一个南极科学考察基地----中国南极长城站(南纬62°13',西经58°58',距北京距离约15701千米)至今,已走过了20个年头。

继1985年建成长城站后,又于1989年2月在东南极大陆的拉斯曼丘林地(南极圈内)成功建成第二个常年科学考察基地----中国南极中山站(南纬69°22',东经76°23',距北京距离约12553千米)。

我国已在北极建成了中国北极科学考察站。

在不久的将来,我国还将在南极内陆冰盖上建立科学意义更深远的第三个考察站。

从1984年至2004年的20年中,我国以长城、中山两个常年考察站和极地科学考察船作为考察基地,广泛开展了极地气象学、地质与地球物理学、海洋学、生物学、高空大气物理学、测绘学、环境科学和人类医学等多学科考察,取得了令世人赞叹的科研成果,培养了一大批极地科研人员和后勤技术队伍,通过他们的艰辛工作和拼搏奉献,在短短的20年中使我国的极地科学考察研究工作跨了三大步,将100年的差距缩短到了零的距离。

不可接近的DomeA南极是一块被厚厚冰盖所覆盖的大陆。

DomeA是南极内陆距海岸线最遥远的一个冰穹,也是南极内陆冰盖海拔最高的地区,最高海拔4039米,气候条件极端恶劣,被称为“不可接近之极”。

从科学考察价值和极地话语权角度来看,南极一共有四个必争之点:极点、冰点、磁点和高点。

其中三个点已经被美国、法国、前苏联抢占———美国占据“南极点”,建立了阿蒙森·斯科特站;法国占据“南极磁点”,建立了迪蒙·迪维尔站;前苏联占据“南极冰点”,测到了零下89℃的全球最低气温,建立了东方站;现在,人类在南极仅剩有一个点,那就是:DomeA。

DomeA是南极内陆距海岸线最遥远的一个冰穹,也是南极内陆冰盖海拔最高的地区,最高海拔4039米,气候条件极端恶劣,被称为“不可接近之极”。

盘点我国四大南极科学考察站中国南极长城站举行落成典礼(1985年2月20日摄)。

1985年2月20日,中国第一个南极科学考察实验基地中国南极长城站建成,标志着我国极地考察事业已发展到新阶段。

同年3月20日,中国南极长城气象站被世界气象组织纳入全球气象台网站,并被正式授予国际台代号。

新华社发长城站中国南极长城站,简称长城站,是中国在南极洲最早建立的科学考察站之一,建立于1985年2月20日,坐落在南设得兰群岛乔治王岛,地理坐标为:南纬62度12分59秒,西经58度57分52秒。

长城站所在的乔治王岛,是南设得兰群岛中最大的一个岛屿。

北面邻德雷克海峡,与南美洲的合恩角相距960公里;南面隔着布兰斯菲尔德海峡与南极半岛相望,距离约130公里。

在该岛上,除长城站外,还有其他国家设立的多个考察站。

与中国站相邻的有:智利的费雷站,俄罗斯的别林斯高晋站,乌拉圭的阿蒂加斯站和韩国的世宗王站。

长城站占地面积约2.5公里。

站区系火山岩组成的丘陵地形,呈台阶型,西高东低,平均海拔高度10米.地表由卵砾石和砂石组成,平均1.2米以下为永久冻土层。

长城站有大型永久建筑10座,包括生活栋,科研栋、气象栋、文体栋,发电栋,综合库,食品库等。

夏季可容纳60人左右考察,冬季可供20人左右越冬考察。

2009年年初,中国极地考察“十五”能力建设项目之一的南极长城站卫星网络通讯系统已建设成功。

这极大地改善极地工作者的生活质量,缩短与国内的距离。

通过实时传输科考数据,将显著提高极地科研成果产出的效率,增强极地考察的支撑能力。

中国南极长城站为什么选在乔治王岛?南极洲是不毛之地,要进行科学考察,必须首先建立考察站,为考察人员提供包括衣食住行在内的各种后勤保障。

因此,南极考察的一切需要,在国内都要精心准备,稍有忽视,就会带来极大的困难。

在进行准备中,对中国南极站的站址的初选,是当时的南极考察委员会首先考虑的问题,因为它涉及到尔后工作的进行。

在对南极自然地理有了较全面了解的基础上,南极委认为,东南极洲尽管离中国较近(相对于西南极洲而言),但在当时没有破冰船或抗冰船的情况下,要登上东南极大陆显然要冒极大的风险,因此,暂把视线转向了西南极洲的南极半岛和南设得兰群岛。

中国南极站的建立历史可以追溯到上世纪80年代。

1984年11月20日,一支由科学家、军人、记者、建筑工人、船员等591人组成的南极科考队,乘坐“向阳红10”号远洋科考船和海军“J121”打捞救生船奔赴南极,目的是在南极洲的乔治王岛上建设中国第一个南极常年科学考察站——长城站。

经过40天的海上漂泊,科考队于1984年12月30日15点16分登上了南极洲的乔治王岛,并在此建立了中国第一个南极考察站——长城站。

长城站的建立标志着中国结束了在南极没有考察站的历史,也使中国成为第十八个在南极洲建立科学考察站的国家。

此后,中国南极科考事业不断发展,1989年2月,中国在东南极大陆拉斯曼丘陵建立了第二个考察基地——中山站。

中山站不仅可以进行科学考察,还成为了中国南极内陆考察的重要支撑,探索南极冰盖海拔最高点——冰穹A。

2005年1月,中国南极内陆冰盖昆仑科考队成功登顶冰穹A,为建立第三个南极考察站奠定了基础。

四年后,我国首个南极内陆考察站——昆仑站建成,位于南极内陆冰盖最高点。

至此,昆仑站同长城站及中山站遥相呼应,成为记录我国极地科考事业不断进步的标志。

此后,中国南极科考事业继续发展,2014年2月8日,我国第四个南极科考站——泰山站建成,位于中山站与昆仑站之间,配有固定翼飞机冰雪跑道。

此外,我国第五个南极考察站也已经在罗斯海地区完成规划选址,计划于2022年建成。

专题09 北极科考【热点背景】2023年7月12日,由自然资源部组织的中国第13次北冰洋科学考察队,乘坐“雪龙2”号极地科学考察破冰船,从上海出发,前往北冰洋执行科学考察任务。

本次考察将有效提升我国在北冰洋环境保护、北极快速变化响应以及海洋污染评估等方面的能力,获取洋中脊动力学等相关研究所需的关键信息和数据;同时与俄罗斯、泰国等国科学家联合开展相关研究,有效推进北极科学考察国际合作。

作为北极事务的重要利益攸关方,中国一直是北极事务的积极参与者、建设者和贡献者,努力为提高北极科学研究水平贡献力量。

自1999年执行首次北极科学考察任务以来,我国已开展了12次北极科学考察,在野外综合考察、科考站建设、国际合作等方面取得了显著成果,进一步提高了我国北极科学研究水平和创新能力,以及在国际北极事务中的影响力。

【热点解密】1、北极科学考察:北极科学考察,指世界各国科学家在北极所进行的科学考察活动。

开始于1957~1958年的国际地球物理年,随着人类科学活动进入大科学时代,以及国际政治格局的巨大变化。

80年代后期,北极的科学研究活动已出现了真正国际化的趋势。

2012年8月24日,中国科学家在北极高纬地区发现新型污染物。

2023年7月24日16时34分,中国第13次北冰洋科学考察队穿越北极圈,进入北极海域航行。

北京时间7月26日,中国第13次北冰洋科学考察队抵达位于楚科奇海的首个作业站点,正式开始了大洋科考作业。

北京时间8月2日1时50分,中国第13次北冰洋科学考察首个全部完成的作业项目产生。

北京时间2023年9月5日13时55分,由自然资源部组织的中国第13次北冰洋科学考察队搭乘“雪龙2”号极地科考破冰船,在作业期间,抵达北纬90度暨北极点区域。

2、中国历次北极科考:(1)第一次北极科考:1999年7月1日至9月9日,中国完成历史上首次北极科学考察,历时71天。

抵达了北纬77°18′。

首次确认了“气候北极”的地理范围,为全面了解北极奠定了基础,同时科学家们还发现北极地区的对流层偏高,这对研究我国季节变化和气候状态有着重要意义。

中国的四个极地科考站江西省井冈山市宁冈中学(343600)龙吉忠一、长城站长城站是中国在南极的第一个科学考察站,建立于 1985年2月10日,位于南极洲南设得兰岛的乔治王岛西部的菲尔德斯半岛上,地理坐标为62°12′59″S,58°57′52″W。

站区南北长2千米,东西宽1.26千米,占地面积2.52平方千米,平均海拔高度10米。

该地距离北京17500千米。

长城站现已初具规模,每年可接纳越冬科考人员40名,度夏科考人员80名。

长城站所在的乔治王岛,是南设得兰群岛中最大的一个岛屿,面临大西洋,被称为南极洲的“热带”,乔治王岛位于南极洲板快、南美洲板快和太平洋板快的交会地带,现在火山和地震活动频繁,成为研究地质构造、岩浆活动、地震成因、大气环流变化和气候演进规律的良好场所。

长城站附近沿海地带是企鹅、海鸟、海豹的栖息地和繁殖地,被称为南极洲的“绿洲”,是研究南极洲生态系统及生物资源的理想之地。

二、中山站中山站是我国第一个建于南极圈以内的高纬度极地科考站,建成于1989年2月26日,以中国民主革命的伟大先驱者孙中山先生的名字命名。

中山站位于东南极大陆伊丽莎白公主地拉斯曼丘陵的维斯托登半岛上,地理坐标为69°22′24″S,76°22′40″E,距离北京12553千米。

中山站所在的拉斯曼丘陵,地处南极圈之内,位于普里兹湾东南沿岸,是进行南极海洋和大陆科学考察的理想区域。

拉斯曼丘陵地带易于登陆,有丰富的淡水资源,地域广阔,便于发展,而且可作为向南极内陆进行考察的前进基地。

中山站建站以来,经过多次扩建,现已初具规模,有各种建筑15座,建筑面积2700平方米。

站上设施齐备,可以满足考察队员的工作和生活需要。

每年可接待度夏考察人员60名,越冬考察人员25名。

中国南极考察队员在中山站全年进行的常规观测项目有气象、电离层、高层大气物理、地磁和地震等。

三、黄河站黄河站建于2004年7月28日,是我国第一个北极科考站,位于挪威斯匹次卑尔根群岛北极科考基地的新奥尔松,地理坐标为78°55′N,11°56′E,是我国继南极长城、中山站之后的第三座极地科考站。

中国极地科考站(5个)1.长城站(62°12'59"S, 58°57'52"W) (1985年2月)中国南极长城站是中国在南极建立的第一个科学考察站。

中国为对南极地区进行科学考察而在南极洲设立的常年性科学考察站。

位于南极洲南设得兰群岛的乔治王岛西部的菲尔德斯半岛上,东临麦克斯维尔湾中的小海湾——长城湾,湾阔水深,进出方便,背依终年积雪的山坡,水源充足。

长城站所在的乔治王岛,是南极地区科学考察站分布最为密集的区域。

乔治王岛是南设得兰群岛其中最大的岛,面积为1160平方千米,就分布有9个国家的9个考察站。

乔治王岛位于南极洲板块、南美洲板块和太平洋板块的交会地带,现代火山和地震活动频繁。

成为研究地壳构造、岩浆活动、地震成因、大气环流的变化和气候演进规律的良好场所。

建立过程:1983年6月,中国加入了《南极条约》。

在《南极条约》下,分为协商国和缔约国——后者在南极国际事务中享有发言权,但没有表决权和决策权。

由于并未在南极建立考察站,中国被归入了缔约国。

当年9月,第十二次《南极条约》协商国会议在澳大利亚堪培拉召开。

包括郭琨在内的中国代表团一行三人,首次以观察员的身份出席。

然而,“每当会议讨论到实质性内容和进入议程表决时,会议主席即宣布:缔约国请到会议厅外面喝咖啡。

而且事后连表决的结果也不通告。

”这在郭琨看来,是一种难以忍受的屈辱。

1984年2月,中国科学院召开的“竺可祯野外科学工作奖”会后,获奖的王富葆、孙鸿烈等32位科学家,以“向南极进军”为题,联名致信党中央和国务院,建议中国在南极洲建立考察站,进行科学考察。

对这封联名信,党中央、国务院领导相继作了批示。

领导们从国家高度出发,反复斟酌了必要性,及相关的经费问题。

国家南极考察委员会和国家海洋局也组织了有关专家,对南极考察、南极建站的总体方案和各分支的衣、食、住、行、船舶、发电、通讯、测绘、气象、施工的机械设备及后勤保障等等各方面进行了论证。

我国极地科学考察的作用和意义摘要本文通过对南北两极地区科学考察工作的回顾,科研成果取得的分析,进一步阐明了极地科学考察的作用和现实意义。

关键词南极;科学考察;作用;意义极地科学考察是一个国家综全国力和科技水平的具体体现。

在我国开展极地考察项目不到30年的时间里,已经取得了令世人瞩目的成就。

这种成就反映了改革开放给我国带来的经济迅速发展、综合国力大大增强的崭新面貌。

南北两极科学考察站的建立,为我国今后极地考察事业发展奠定了基础。

1 我国极地科学考察回顾1.1南极科学考察南极位于地球的最南端,是人类文明最晚接触到的一块大陆。

自19世纪人类发现南极以来,各国探险家就没有停止过探索南极的脚步。

南极这块从未开发过的神秘大陆,无时不在吸引着人类的目光。

进入20世纪后,南极更以其丰富的矿产资源和战略价值,吸引了众多国家政府组织的考察活动。

中国政府也积极加人到南极考察的行列中来,至今已组织了26次南极科学考察,并在南极建立了3个固定科学考察站。

中国南极考察起步十分艰难,上世纪80年代初我国相应的经济技术条件远远落后于西方国家,借鉴国外先进经验成为最佳选择。

1979年12月~1980年3月.应澳大利亚方面的邀请,中国首次派出两名科研人员赴澳大利亚设在南极的凯西站,进行综合科学考察与访问,迈出了中国考察南极的第一步。

此后,新西兰、日本等国多次邀请我国科学家在南极考察站协同工作,这些考察为我国培养了一大批优秀的南极专家,为日后在南极建站打下了基础。

1981年1月20日,国家南极考察委员会成立,南极事业的机构建制逐步完善。

1983年5月6日,国家科委、南极委等部门联合向国务院提出了《关于我国南极科学考察的筹备工作报告》,对未来南极考察的“六五”和“七五”计划提出了总体设想。

6月8日,中国驻美大使章文晋向《南极条约》保存国美国政府递交了加入书,中国正式成为《南极条约》缔约国之一,为进一步挺进南极提供了法律依据。

中国的南极事业真正大规模开展是在1984年。