中国建筑史 大木作、小木作共33页文档

- 格式:ppt

- 大小:2.65 MB

- 文档页数:33

中国古代木构架建筑中,大木作的历史与发展!中国古代建筑以木构架为主,构成富有弹性的框架,由于木材具有的特性,而构架的结构所用斗拱和卯又都有若干伸缩余地,因此在一定限度内可减少由地震对这种构架所引起的危害。

“墙倒屋不塌”形象地表达了这种结构的特点。

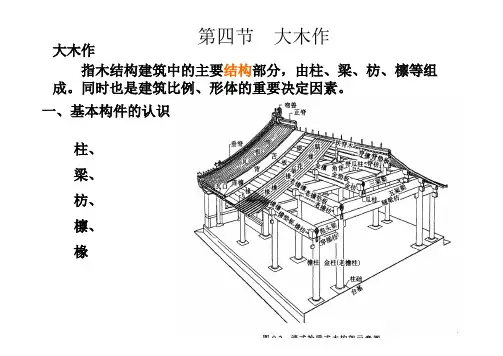

大木作是我国木构架建筑的主要结构部分,由柱、梁、枋、檩等组成,同时还是木建筑比例尺度和形体外观的重要决定因素。

由《考工记》所载“攻木之工七”,可知周代木工已分工很细,以后各代分工不同。

宋代房屋的附属物平暗、藻井、勾阑、博缝、垂鱼等的制作,归小木作,明清时则归大木作。

宋代大木作以外另有锯作,明清也归大木作。

木构架房屋建筑的设计、施工以大木作为主,则始终不变。

中国古代建筑在唐初就已经定型化、标准化,由此产生了与此相适应的设计和施工方法。

宋《营造法式》中,已载有一套包括设计原则、标准规范并附有图样的材份制(即古代的模数制,见材份)。

材份制一直沿用到元末。

明初,大量营建都城宫室,已不再用材份制。

清初颁布的清工部《工程做法》基本上使用了斗口制(见斗口),仍可看出材份制的痕迹,但在力学上已不如材份制严谨,各种构件的标准规范也无一致的准则。

实质上是旧的设计制度已被废弃,而新的设计制度还不完善。

现在知道最早的关于具体的结构形式的记录,是宋代《营造法式》中的殿堂结构、厅堂结构、簇角梁结构三种。

根据现存实例,可以推断这三种结构至少在唐初即已普遍应用。

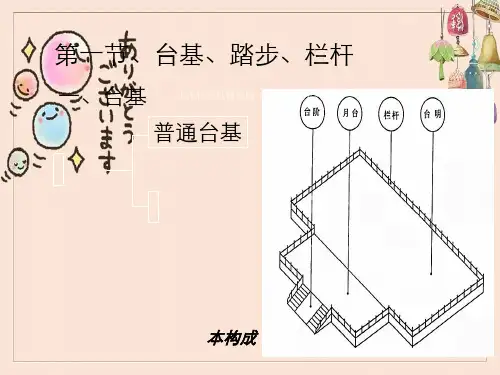

殿堂结构:全部结构按水平方向分为柱额、铺作、屋顶三个整体构造层,自下至上逐层安装,叠垒而成。

如造楼房,只须增加柱额和铺作层(平坐)即可。

应用这种结构的房屋,平面均为长方形。

有四种地盘分槽形式,即金箱斗底槽、双槽、单槽和分心斗底槽。

厅堂结构:用横向的垂直屋架。

每个屋架由若干长短不等的柱梁组合而成,只在外檐柱上使用铺作。

每两个屋架间用椽、襻间等连接成间。

每座房屋的间数不受限制,屋架只要椽数、相应步架的椽平长相等,各屋架所用梁柱数量、组合方式可以不同,因此不必规定平面形式。

中国古代木构建筑的特征与详部演变简述一、结构形式宋《营造法式》中的殿堂结构、厅堂结构、簇角梁结构三种。

:分为柱额、铺作、屋顶三个整体构造层;:由若干长短不等的柱梁组合成屋架,只在外檐柱上使用铺作。

"柱梁作"——用厅堂结构建造小规模房屋,不用铺作。

:正圆或正多边形平面,每个柱头上的角梁与中心的枨杆(雷公柱)相交,组成圆或方锥形屋顶。

明清官式建筑:大木大式——殿堂结构仅存表面形式,实际均为厅堂结构。

大木小式——普遍应用的"柱梁作" 。

攒尖——簇角梁,多用于小型亭榭。

二、结构类型抬梁式构架:柱承梁,梁上置短柱,其上再置梁…,梁两端承檩优点:少柱或无柱;空间较大。

缺点:用材较大,耗材较多。

穿斗式构架:柱直接承檩,柱间不施梁,而用穿枋联系。

优点:用材较小,山面抗风性好。

缺点:柱密;空间不够开阔。

三、用材制度:1、宋式:1)宋《营造法式》材分八等,一等最大;2)以材为标准,确定各构件尺寸。

(高15分,宽10分);契(高6分,宽4分)。

单材——材高15分,宽10分;足材——材+起高21分,宽10分。

3)梁断面高宽比3:2。

2、清式1)以斗口为标准,分为十一等。

斗口——平身科坐斗上部开槽口宽度,明清时期以某斗口尺寸为设计模数。

2)单材高宽比14:10;足材 20:10;3)梁断面高宽比10:8。

3、用材总体趋势:由大到小。

第一节大木作详述一、柱:直立承受上部重量的构件。

1、分类:形状:直柱、;位置:檐柱、金柱、角柱、中柱、童柱等。

2、:金箱斗底槽、双槽、单槽和分心槽。

3、名词:副阶周匝、侧脚、生起、移柱造、减柱造二、枋: 柱头或柱脚之间,以及斗拱和斗拱之间,起水平拉接作用的构件。

额枋:檐柱与檐柱之间,起联系和承重的构件。

平板枋(普拍枋):平置于额枋(阑额)之上,承托斗拱的构件。

断面尺寸:变高变窄;:雀替(绰幕枋):花牙子、骑马雀替随梁枋:明清时有紧贴梁下的枋,称随梁枋。

称跨空随梁枋(顺伏串)。

第四节 大木作大木作指木结构建筑中的主要结构部分,由柱、梁、枋、檩等组成。

同时也是建筑比例、形体的重要决定因素。

一、基本构件的认识柱、梁、枋、檩、椽2)平板枋(宋称普拍枋)•平置于阑额之上,是用以承托斗拱的构件。

最早见于西安兴教寺唐玄奘塔,宋辽开始使用渐多。

•断面变化:由扁宽变高窄,明清时宽度已窄于额枋。

•角柱处变化:从不出头到出头,出头形式有垂直截割或刻成海棠纹。

3)雀替(宋称绰幕枋) 雀替是置于梁枋下与柱相交处的短木,可以缩短梁枋的净跨距离。

(或)在额枋之下,由柱内伸出,承托部分额枋的构件。

(清)雀替的长度定为该间面阔的四分之一,各开间的雀替取相同的高度,为柱径的四分之五,厚为柱径的十分之四。

而长度随面阔递减。

雀替的种类:大雀替、龙门雀替、雀替、小雀替、通雀替、骑马雀替、花牙子2、梁(宋称梁或栿)宋朝按梁所承椽数命名; 清朝按梁所承檩条数命名。

直梁5:4或6:5明栿(露明)3:2(直梁、月梁)草栿(不露明)3:2清宋七架梁六椽栿五架梁四椽栿三架梁平梁双步梁乳栿单步梁(抱头梁)剳牵4、椽椽为垂直搁置在檩上,直接承受屋面荷载的构件。

按位置可分为飞檐椽(宋称飞子)、檐椽、花架椽、脑椽、顶椽(用于卷棚顶)。

椽子首尾钉在上下两条檩上。

每一条水平长度即檩的间距,称为一椽或一架、一步架。

椽子截面圆形,如有飞檐,即在檐椽上钉截面矩形的飞子。

其他构件的认识1、瓜柱(宋称蜀柱或侏儒柱)梁上架叠梁或承檩所用的短柱。

最初瓜柱仅用于脊檩下,其它部位用驼峰或短木加斗拱承叠梁。

元时,开始用方形的短柱。

2、驼峰形如骆驼之背,在“彻上露明造”中配合斗拱承载梁栿,为上下叠梁间的联系物。

3、叉手和托脚叉手一般在支撑脊槫的侏儒柱两侧,加强稳定性。

托脚 支撑平槫的斜向构件。

唐宋用;明清不用4、替木支持在栌头或令拱上的短木以承托梁枋(冠木)。

二、斗拱斗拱为柱与梁檩间的过渡构造。

由斗、拱、昂、组成。

斗,“盛米的斗”;拱,“肘形的短木”;昂,“斗拱中斜置的构件,起杠杆作用。

大木作斗拱精简中国建筑史1. 引言中国建筑历史悠久,源远流长,其中大木作斗拱是中国独特的建筑特色之一。

斗拱是一种用于支撑建筑物屋顶的结构,它由两个斜塔形木柱和一个横梁组成。

大木作斗拱建筑作为中国建筑史上的瑰宝,具有深厚的历史背景和丰富的文化内涵。

本文将从大木作斗拱的起源、发展以及相关文化传承等方面,对中国建筑史进行精简的介绍。

2. 起源与发展大木作斗拱起源于中国南方地区,在古代建筑中得到了广泛应用。

它首次出现在晋代(公元265-420年),随后在唐朝(公元618-907年)达到巅峰。

唐朝的大木作斗拱以魏征寺为代表,该寺庙使用了大量的大木作斗拱结构,将其发挥到了极致。

唐代大木作斗拱犹如森林中的参天大树,巍峨雄伟,被誉为中国古代建筑史上的瑰宝。

3. 结构与特点大木作斗拱的结构相对简单,主要由大木作柱、横梁和斗拱三部分组成。

大木作柱是斗拱的支撑,通常采用方形木料或圆柱木料;横梁承受上层结构的重量,连接两个斗拱;斗拱则是最具特色的部分,通常为折线形曲线结构,通过斗栱的交叉支撑实现整个建筑的稳固性。

大木作斗拱具有以下特点: - 结构简单:大木作斗拱结构相对简单,易于制作和施工。

- 抗震性强:斗拱的多重交叉结构使其具有出色的抗震性能,适应了中国地震频发的地理环境。

- 形式多样:大木作斗拱的形式多样,可以根据需求进行各种形式的设计和变化。

- 丰富的雕刻装饰:大木作斗拱往往伴随着雕刻和装饰,展示了中国传统建筑的华丽和精湛的工艺。

4. 文化传承大木作斗拱不仅是中国建筑的一种结构方式,更是中国传统文化的重要组成部分。

它代表了中国人民勤劳智慧的结晶,并体现了中国建筑的独特风格和艺术价值。

在现代社会中,大木作斗拱得到了广泛的保护和传承。

许多古代建筑通过保护修复以及文化遗产保护机构的努力,得以保存下来。

同时,大木作斗拱也不断融入到当代建筑设计中,成为中国建筑的重要元素之一。

5. 结论大木作斗拱作为中国建筑史上的重要代表,具有独特的结构和文化内涵。

大木作整理完整版-CAL-FENGHAI-(2020YEAR-YICAI)_JINGBIAN第一部分:大木作解析一、“大木作”释义:指建筑一切骨干木架总称,剩余装修部分称小木作。

二、“大木作”在中国木建筑中的核心地位:它是建筑的主要结构。

它掌控了整个建筑的等级、规模和尺度。

它是千变万化的建筑造型的基础一、材分制:宋——材分八等;清——分十一等斗口二、大木作结构类型:抬梁、穿斗和井干(han)三、大木作主要构件:柱-梁-枋-檩-椽及其相互关系四、斗栱五、殿堂造与厅堂造六、举折与举架/提栈七、庑殿推山与歇山收山大木作含义有三:1、建筑物主要木构架;2、做大木构架的工种;3、大木构架的营造技艺。

大木作和小木作意义相对小木作也称为装折,是除了主要木构架以外的室内分隔、装饰装修的木结构。

如天花、隔断等。

四、大木作的关键内容:1、制度和文化;2、大木作的营造技艺;一:制度和文化(可以不看,90%不考)✧官式和民间营造的相互影响官式中的民间因素明代官式与江南的渊源关系✧模数化设计施工✧贵柔的体系✧柔性的结构✧柔曲的外形✧柔糜的装修、色彩✧七、庑殿推山与歇山收山✧一、材分制:✧宋——材分八等;✧清——分十一等斗口(前三等无实例)✧材分制最大的作用是实现了构件的模数化。

二、大木作结构类型:✧1、抬梁式✧2、穿斗式✧3、井干式三、大木作主要构件:✧柱-梁-枋-檩-椽梁:宋称梁或栿,(几椽栿按其所承的椽数而定)清称梁,(几架梁按其所承檩数而定)乳栿:长两椽架的梁。

平梁:梁架中最上一层梁栿,长二架椽。

宋木梁长宽比=3:2,出头样式有批竹梁头、蚂蚱头等角梁——翼角做法:江南做法及特点:嫩戗发戗:檐口平直,角部基本不起翘,仅戗脊在近屋角处向上反翘,构造简单;实例:苏州拙政园绣绮亭和怡园小沧浪亭。

水戗发戗:枋(宋称阑额):大额枋(阑额)-小额枋(由额)、由额垫板檐枋平板枋(宋称普拍枋):平置于阑额之上,用以承托斗栱的构件联系屋架的檩下枋、垫板(联系梁头):金枋、脊枋;金垫板、脊垫板随梁枋:随梁下的柱间枋料穿插枋:无斗栱大木檐廊梁下的枋料檩(宋称榑,清有斗栱之大式用桁)檩的名称:◆脊桁(檩)-脊榑;◆上金桁(檩)-上平榑、中金桁(檩)-中平榑、下金桁(檩)-下平榑;◆正心桁(檐檩)-牛脊榑(承椽方)、挑檐桁-撩风榑(撩檐方)相关构件:◆生头木:宋代放置在榑背上,使屋面纵轴方向略呈曲面升起。