浙江省2021届高考语文一轮复习第三部分古代诗文阅读专题三传统文化经典如论语的理解和评价ppt课件

- 格式:pptx

- 大小:593.69 KB

- 文档页数:114

专题三传统文化经典阅读学前启动真题体验——试考题·明考向1.(2018·浙江高考)阅读下面的材料,完成(1)~(2)题。

子曰:“甚矣吾衰也!久矣吾不复梦见周公!”(《论语·述而》)子曰:“如有周公之才之美①,使②骄且吝,其余不足观也已。

”(《论语·泰伯》)[注]①才之美:美好的才华。

②使:假使。

(1)第一则材料中“梦见周公”的含义是什么?答:解析:周公是中国古代的圣人之一,孔子盛年之时曾梦见他,欲行其道。

且孔子自称继承了自尧、舜、禹、汤、文、武、周公以来的道统,肩负着光大周文化的重任,却因自身衰老而“不复梦见周公”。

“梦见周公”表明了孔子对周公的崇敬和思念,也反映了他对周代文化的推崇和向往。

参考答案:“梦见周公”表明孔子对周代文化的推崇和向往。

(2)概括第二则材料的主旨,并加以分析。

答:解析:这则材料在于说明德更重要还是才更重要,也就是德与才之间的关系。

孔子认为一个人即使有周公那样的才华,但如果“骄且吝”,那其他方面也就不值得一看了,说明孔子在德与才之间更看重德。

参考答案:①主旨在于说明德、才的关系,孔子强调德重于才。

②“周公之才之美”,是极言其才干之优异;“骄”“吝”则是恶劣的品质。

孔子认为,一个人如果品德不好,即使才华出众也不足称道。

参考译文:孔子说:“我衰老得多么厉害呀!我好长时间没再梦见周公了!”(《论语·述而》) 孔子说:“即使有周公那样美好的才华,假使骄傲自大而又吝啬小气,那其他方面也就不值得一看了。

”(《论语·泰伯》) 2.(2017·浙江高考)阅读下面的材料,完成(1)~(2)题。

子谓子贡曰:“女与回也孰愈?”对曰:“赐也何敢望回?回也闻一知十,赐也闻一知二。

”子曰:“弗如也;吾与女,弗如也。

”(《论语·公冶长》) 子谓颜渊曰:“用之则行,舍之则藏,惟我与尔有是夫!”(《论语·述而》)(1)孔子的弟子各有所长,《论语》先进篇以德行、言语、政事、文学“四科”区分,其中颜渊属于,子贡属于。

专题三传统文化经典阅读学前启动真题体验——试考题·明考向1.(2018·浙江高考)阅读下面的材料,完成(1)~(2)题。

子曰:“甚矣吾衰也!久矣吾不复梦见周公!”(《论语·述而》)子曰:“如有周公之才之美①,使②骄且吝,其余不足观也已。

”(《论语·泰伯》)[注]①才之美:美好的才华。

②使:假使。

(1)第一则材料中“梦见周公”的含义是什么?答:解析:周公是中国古代的圣人之一,孔子盛年之时曾梦见他,欲行其道。

且孔子自称继承了自尧、舜、禹、汤、文、武、周公以来的道统,肩负着光大周文化的重任,却因自身衰老而“不复梦见周公”。

“梦见周公”表明了孔子对周公的崇敬和思念,也反映了他对周代文化的推崇和向往。

参考答案:“梦见周公”表明孔子对周代文化的推崇和向往。

(2)概括第二则材料的主旨,并加以分析。

答:解析:这则材料在于说明德更重要还是才更重要,也就是德与才之间的关系。

孔子认为一个人即使有周公那样的才华,但如果“骄且吝”,那其他方面也就不值得一看了,说明孔子在德与才之间更看重德。

参考答案:①主旨在于说明德、才的关系,孔子强调德重于才。

②“周公之才之美”,是极言其才干之优异;“骄”“吝”则是恶劣的品质。

孔子认为,一个人如果品德不好,即使才华出众也不足称道。

参考译文:孔子说:“我衰老得多么厉害呀!我好长时间没再梦见周公了!”(《论语·述而》) 孔子说:“即使有周公那样美好的才华,假使骄傲自大而又吝啬小气,那其他方面也就不值得一看了。

”(《论语·泰伯》) 2.(2017·浙江高考)阅读下面的材料,完成(1)~(2)题。

子谓子贡曰:“女与回也孰愈?”对曰:“赐也何敢望回?回也闻一知十,赐也闻一知二。

”子曰:“弗如也;吾与女,弗如也。

”(《论语·公冶长》) 子谓颜渊曰:“用之则行,舍之则藏,惟我与尔有是夫!”(《论语·述而》)(1)孔子的弟子各有所长,《论语》先进篇以德行、言语、政事、文学“四科”区分,其中颜渊属于,子贡属于。

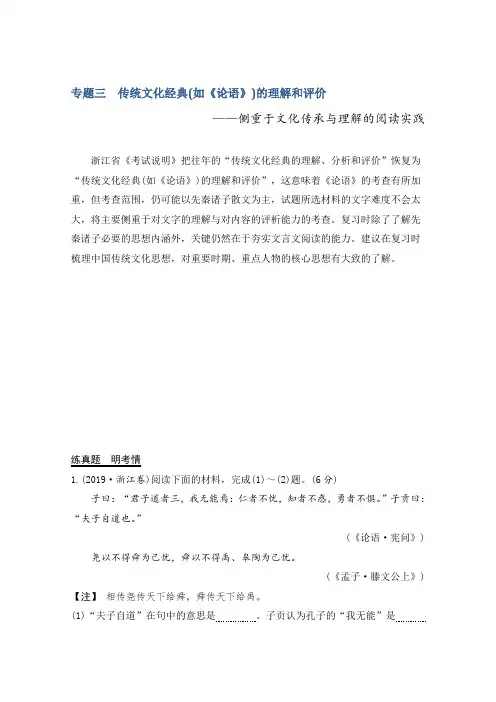

专题三传统文化经典(如《论语》)的理解和评价——侧重于文化传承与理解的阅读实践浙江省《考试说明》把往年的“传统文化经典的理解、分析和评价”恢复为“传统文化经典(如《论语》)的理解和评价”,这意味着《论语》的考查有所加重,但考查范围,仍可能以先秦诸子散文为主,试题所选材料的文字难度不会太大,将主要侧重于对文字的理解与对内容的评析能力的考查。

复习时除了了解先秦诸子必要的思想内涵外,关键仍然在于夯实文言文阅读的能力。

建议在复习时梳理中国传统文化思想,对重要时期、重点人物的核心思想有大致的了解。

练真题明考情1.(2019·浙江卷)阅读下面的材料,完成(1)~(2)题。

(6分)子曰:“君子道者三,我无能焉:仁者不忧,知者不惑,勇者不惧。

”子贡曰:“夫子自道也。

”(《论语·宪问》) 尧以不得舜为己忧,舜以不得禹、皋陶为己忧。

(《孟子·滕文公上》) 【注】相传尧传天下给舜,舜传天下给禹。

(1)“夫子自道”在句中的意思是。

子贡认为孔子的“我无能”是的说法。

(2分)解析“夫子自道”是宾语前置句,“道”是“说”的意思,整体翻译就是“先生在说自己”。

孔子认为君子有三个标准,而自己不能做到,很明显,这表现的是孔子的自谦精神。

答案先生在说自己自谦(2)尧、舜是孔子、孟子推崇的“仁者”,按孔子说法,应该“不忧”;按孟子说法,却又会“忧”。

根据材料,简述孔子、孟子这么说的原因。

(4分)解析孔子认为尧和舜是仁者,又说“仁者不忧”,即表明“仁者”道德修养高,凡事能通达面对,自然“不忧”;而孟子则强调尧、舜的帝王身份,在其位,自然要谋其政,他们都是有忧愁的,因为他们要寻找出众的继承人,理应为天下“忧”。

答案①孔子认为有仁德者修为高超,乐天知命,所以面对人生各种不如意境遇时,都能“不忧”。

②孟子立足尧、舜帝王身份,认为他们因为没有得到理想的继承者而为天下百姓“忧”。

【参考译文】孔子说:“君子之道有三个方面,我未能做到:仁德的人不忧愁,睿智的人不迷惑,勇毅的人不畏惧。

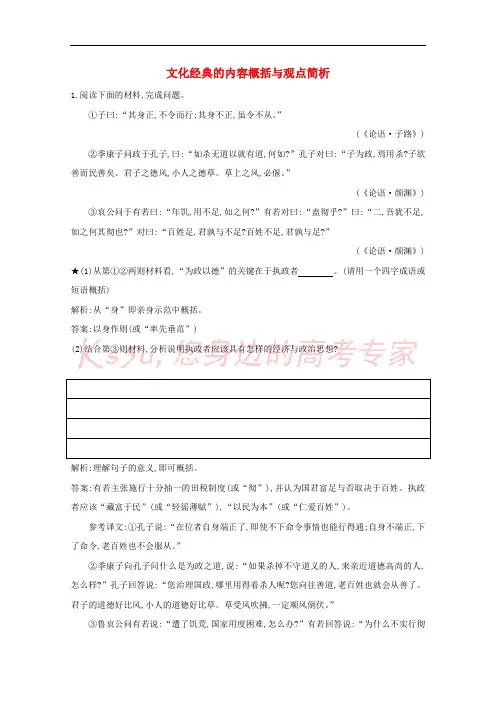

文化经典的内容概括与观点简析1.阅读下面的材料,完成问题。

①子曰:“其身正,不令而行;其身不正,虽令不从。

”(《论语·子路》)②季康子问政于孔子,曰:“如杀无道以就有道,何如?”孔子对曰:“子为政,焉用杀?子欲善而民善矣。

君子之德风,小人之德草。

草上之风,必偃。

”(《论语·颜渊》)③哀公问于有若曰:“年饥,用不足,如之何?”有若对曰:“盍彻乎?”曰:“二,吾犹不足,如之何其彻也?”对曰:“百姓足,君孰与不足?百姓不足,君孰与足?”(《论语·颜渊》) ★(1)从第①②两则材料看,“为政以德”的关键在于执政者。

(请用一个四字成语或短语概括)解析:从“身”即亲身示范中概括。

答案:以身作则(或“率先垂范”)(2)结合第③则材料,分析说明执政者应该具有怎样的经济与政治思想?解析:理解句子的意义,即可概括。

答案:有若主张施行十分抽一的田税制度(或“彻”),并认为国君富足与否取决于百姓。

执政者应该“藏富于民”(或“轻徭薄赋”),“以民为本”(或“仁爱百姓”)。

参考译文:①孔子说:“在位者自身端正了,即使不下命令事情也能行得通;自身不端正,下了命令,老百姓也不会服从。

”②季康子向孔子问什么是为政之道,说:“如果杀掉不守道义的人,来亲近道德高尚的人,怎么样?”孔子回答说:“您治理国政,哪里用得着杀人呢?您向往善道,老百姓也就会从善了。

君子的道德好比风,小人的道德好比草。

草受风吹拂,一定顺风倒伏。

”③鲁哀公问有若说:“遭了饥荒,国家用度困难,怎么办?”有若回答说:“为什么不实行彻法,只抽十分之一的田税呢?”哀公说:“现在抽十分之二,我还不够,怎么能实行彻法呢?”有若说:“如果百姓的用度够,您怎么会不够呢?如果百姓的用度不够,您怎么又会够呢?”2.阅读下面的材料,完成各题。

子曰:“道之以政,齐之以刑,民免而无耻;道之以德,齐之以礼,有耻且格。

”(《论语·为政》) “故古者圣人以人之性恶,以为偏险而不正,悻乱而不治,故为之立君上之执以临之,明礼义以化之,起法正以治之,重刑罚以禁之,使天下皆出于治、合于善也。

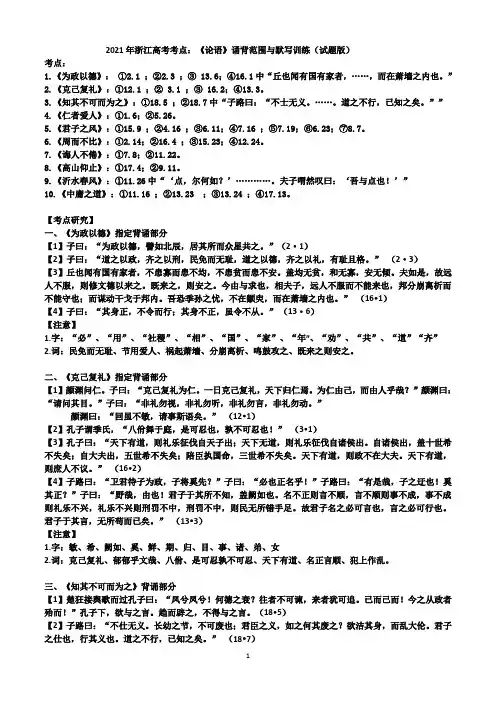

2021年浙江高考考点:《论语》诵背范围与默写训练(试题版)考点:1.《为政以德》:①2.1 ;②2.3 ;③ 13.6;④16.1中“丘也闻有国有家者,……,而在萧墙之内也。

”2.《克己复礼》:①12.1 ;②3.1 ;③ 16.2;④13.3。

3.《知其不可而为之》:①18.5 ;②18.7中“子路曰:“不士无义。

……。

道之不行,已知之矣。

””4.《仁者爱人》:①1.6;②5.26。

5.《君子之风》:①15.9 ;②4.16 ;③6.11;④7.16 ;⑤7.19;⑥6.23;⑦8.7。

6.《周而不比》:①2.14;②16.4 ;③15.23;④12.24。

7.《诲人不倦》:①7.8;②11.22。

8.《高山仰止》:①17.4;②9.11。

9.《沂水春风》:①11.26中“‘点,尔何如?’…………。

夫子喟然叹曰:‘吾与点也!’”10.《中庸之道》:①11.16 ;②13.23 ;③13.24 ;④17.13。

【考点研究】一、《为政以德》指定背诵部分【1】子曰:“为政以德,譬如北辰,居其所而众星共之。

”(2·1)【2】子曰:“道之以政,齐之以刑,民免而无耻,道之以德,齐之以礼,有耻且格。

”(2·3)【3】丘也闻有国有家者,不患寡而患不均,不患贫而患不安。

盖均无贫,和无寡,安无倾。

夫如是,故远人不服,则修文德以来之。

既来之,则安之。

今由与求也,相夫子,远人不服而不能来也,邦分崩离析而不能守也;而谋动干戈于邦内。

吾恐季孙之忧,不在颛臾,而在萧墙之内也。

”(16•1)【4】子曰:“其身正,不令而行;其身不正,虽令不从。

”(13·6)【注意】1.字:“必”、“用”、“社稷”、“相”、“国”、“家”、“年”、“劝”、“共”、“道”“齐”2.词:民免而无耻、节用爱人、祸起萧墙、分崩离析、鸣鼓攻之、既来之则安之。

二、《克己复礼》指定背诵部分【1】颜渊问仁。

子曰:“克己复礼为仁。

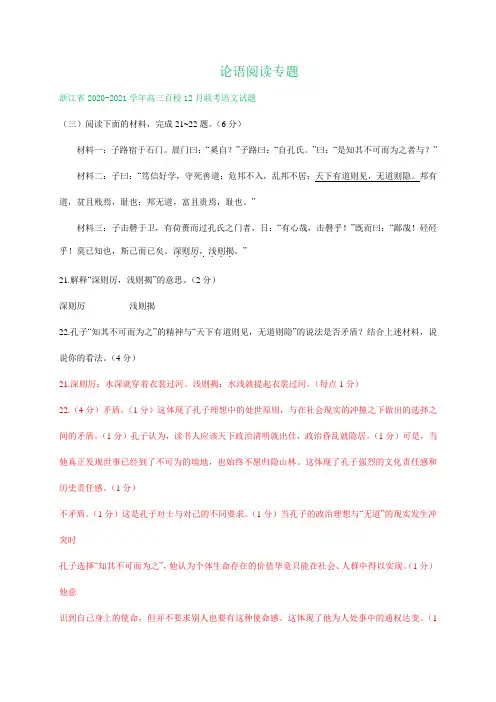

论语阅读专题浙江省2020-2021学年高三百校12月联考语文试题(三)阅读下面的材料,完成21~22题。

(6分)材料一:子路宿于石门。

晨门曰:“奚自?”子路曰:“自孔氏。

”曰:“是知其不可而为之者与?”材料二:子曰:“笃信好学,守死善道;危邦不入,乱邦不居;天下有道则见,无道则隐。

邦有道,贫且贱焉,耻也;邦无道,富且贵焉,耻也。

”材料三:子击磬于卫,有荷蒉而过孔氏之门者,日:“有心哉,击磬乎!”既而曰:“鄙哉!硁硁乎!莫已知也,斯己而已矣。

深则厉,浅则揭.......。

”21.解释“深则厉,浅则揭”的意思。

(2分)深则厉________ 浅则揭_________22.孔子“知其不可而为之”的精神与“天下有道则见,无道则隐”的说法是否矛盾?结合上述材料,说说你的看法。

(4分)21.深则厉:水深就穿着衣裳过河。

浅则揭:水浅就提起衣裳过河。

(每点1分)22.(4分)矛盾。

(1分)这体现了孔子理想中的处世原则,与在社会现实的冲撞之下做出的选择之间的矛盾。

(1分)孔子认为,读书人应该天下政治清明就出仕,政治昏乱就隐居。

(1分)可是,当他真正发现世事已经到了不可为的境地,也始终不愿归隐山林。

这体现了孔子强烈的文化责任感和历史责任感。

(1分)不矛盾。

(1分)这是孔子对士与对己的不同要求。

(1分)当孔子的政治理想与“无道”的现实发生冲突时孔子选择“知其不可而为之”,他认为个体生命存在的价值毕竟只能在社会、人群中得以实现。

(1分)他意识到自己身上的使命,但并不要求别人也要有这种使命感。

这体现了他为人处事中的通权达变。

(1分)浙江省杭州地区(含周边) 2021届高三上学期期中考试语文试题(三)阅读下面的材料,完成21-22 题。

(6分)子谓颜渊曰:“用之则行,舍之则藏,惟我与尔有是夫!”子路曰:“子行三军,则谁与?”子曰:“暴虎冯河,死而无悔者,吾不与也。

必也临事而惧,好谋而成者也。

(《论语!宪问篇》)子曰:“直哉史鱼①!邦有道如矢,邦无道如失,君子哉蘧怕玉!邦有道则仕,邦无道则可卷②而怀之。

Ⅱ.学——文言文阅读的解题方法(2021·浙江卷16~19,16分)阅读下面的文言文,完成1~4题。

[选文类型]杂记[文本主旨]本文表达简洁,描写细腻,说理透彻,提醒了山外有山、不可妄自尊大的道理。

[重点实词]缘、肃、信宿、裹粮、乘、遗、许……[重点虚词]其、与、假设、所、而、何、以……[特殊句式]省略句、倒装句……琅嬛福地记(明)张岱①晋太康中,张茂先[注]为建安从事,游于洞山。

缘溪深入,有老人枕书石上卧,茂先坐与.论说。

视其所枕书,皆蝌蚪文,莫能辨,茂先异之。

老人问茂先曰:“君读书几何?〞茂先曰:“华之未读者,二十年内书,假设..二十年外书,那么华固已读尽之矣。

〞老人微笑,把茂先臂走石壁下,忽有门入,途径甚宽,至一精舍,藏书万卷。

问老人曰:“何书?〞曰:“世史也。

〞又至一室,藏书愈富。

又问:“何书?〞老人曰:“万国志也。

〞后至一密室,扃钥甚固,有二黑犬守之,上有署篆,曰“琅嬛福地〞。

问老人曰:“何地?〞曰:“此玉京、紫微、金真、七瑛、丹书、秘籍。

〞指二犬曰:“此痴龙也,守此二千年矣。

〞开门肃.茂先入,见所藏书,皆秦汉以前及海外诸国事,多所.未闻,如?三坟??九丘??连山??归藏??梼杌??春秋?诸书,亦皆在焉。

茂先爽然自失。

老人乃出酒果饷之,鲜洁非人世所有。

茂先为停信宿..再访,纵观群书。

〞..而出,谓老人曰:“异日裹粮老人笑不答,送茂先出。

甫出,门石突然自闭。

茂先回视之,但见杂草藤萝,绕石而生,石上苔藓亦合,初无缝隙。

茂先痴伫视,望石再拜而.去。

②嬴氏焚书史,咸阳火正炽。

此中有全书,并不遗只字。

上溯书契前,结绳亦有记。

繇前视伏羲,已是其叔季。

海外多名邦,九州一黑痣。

读书三十乘.,千万中一二。

方知余见小,春秋问蛄蟪。

石彭与凫毛,所见同儿稚。

欲入问老人,路迷不得至。

回首绝壁间,荒蔓惟薜荔。

懊恨一出门,可望不可企。

坐卧十年许,此中或开示。

【注】张茂先:名华,字茂先。

西晋文学家。

,►题目“琅嬛福地记〞中的“记〞是文体的标志,说明本文是一篇以叙事为主的文章。

专题3:文言文〔10项脊轩志〕李仕才1.通假字(1)垣墙周庭,以当.南日同“________〞,___________________________________(2)风移影动,珊珊..得意同“________〞,_______________________________________(3)而.母立于兹同“________〞,________________________________________(4)以手阖.门同“________〞,________________________________________ 答案(1)挡抵挡(2)姗姗形容衣裾玉佩的声音,引申为美好的样子(3)尔你的(4)合关闭2.古今异义(1)室仅方丈..,可容一人居古义:________________________________________________________________________ 今义:寺院的住持。

(2)往往..而是古义:________________________________________________________________________ 今义:每每,常常。

(3)从余问古事,或凭几学书..古义:________________________________________________________________________ 今义:学习读书。

答案(1)一丈见方。

(2)到处。

(3)学习写字。

3.一词多义(1)顾⎩⎪⎨⎪⎧每移案,顾.视无可置者: 先帝不以臣卑劣,猥自枉屈,三顾.臣于草庐之中: 时夜将半,四顾.寂寥: 元嘉草草,封狼居胥,赢得仓皇北顾.: 顾.安所得酒乎: 人之立志,顾.不如蜀鄙之僧哉:(2)置⎩⎪⎨⎪⎧ 每移案,顾视无可置.者: 内外多置.小门墙: 沛公那么置.车骑:(3)归⎩⎪⎨⎪⎧后五年,吾妻来归.: 一年来归.,妻跪问其故: 田园将芜胡不归.:(4)而⎩⎪⎨⎪⎧而.庭阶寂寂,小鸟时来啄食,人至不去: 迨诸父异爨,内外多置小门墙,往往而.是: 东犬西吠,客逾庖而.宴,鸡栖于厅: 某所,而.母立于兹: 汝姊在吾怀,呱呱而.泣: 余扃牖而.居,久之,能以足音辨人:(5)之⎩⎪⎪⎨⎪⎪⎧三五之.夜,明月半墙,桂影斑驳: 先妣抚之.甚厚: 儿之.成,那么可待乎: 顷之.,持一象笏至: 此吾祖太常公宣德间执此以朝,他日汝当用之.: 久之.,能以足音辨人: 庭有枇杷树,吾妻死之.年所手植也:答案 (1)动词,环顾/动词,拜访/动词,看/动词,看/副词,可是、但是/副词,难道、反而 (2)动词,安放/动词,设置/动词,放弃、丢下 (3)旧时指女子出嫁/动词,回来/动词,回去、归隐(4)连词,表转折关系,却/连词,表修饰关系/连词,表承接关系/代词,你的/连词,表修饰关系/连词,表修饰关系(5)构造助词,的/代词,她/助词,用在主谓之间,取消句子独立性/助词,补充音节/代词,它/助词,补充音节/代词,那4.词类活用(1)雨泽下.注:_____________________________________________________________(2)使不上.漏:_________________________________________________________________(3)前.辟四窗:__________________________________________________________________(4)内外..多置小门墙:__________________________________________________________(5)东犬西.吠:_________________________________________________________________(6)吾妻死之年所手.植也:______________________________________________________(7)妪,先大母婢也,乳.二世:_________________________________________________(8)借书满.架:________________________________________________________________答案(1)名词作状语,向下(2)名词作状语,从上面(3)名词作状语,在前面(4)名词作状语,在里面;在外面(5)名词作状语,对着西面(6)名词作状语,亲手(7)名词用作动词,喂养(8)形容词用作动词,堆满5.说出以下句式类型(1)妪,先大母婢也:______________________________________________________________(2)轩凡四遭火,得不焚:________________________________________________________(3)其制稍异于前:_______________________________________________________________ 答案(1)判断句(2)被动句(3)介词构造后置句6.翻译句子(1)前辟四窗,垣墙周庭,以当南日,日影反照,室始洞然。

专题四名篇名句默写——侧重于积累的文化传承阅读练真题明考情1.(2019·浙江卷)补写出下列名篇名句的空缺部分。

(只选3小题)(6分)(1)其身正,;其身不正,。

(《论语》)(2)覆杯水于坳堂之上,;,水浅而舟大也。

(《庄子·逍遥游》)(3) ,渚清沙白鸟飞回。

,不尽长江滚滚来。

(杜甫《登高》)(4)青山隔送行,疏林不做美,。

夕阳古道无人语,。

(王实甫《长亭送别》)(5) ,。

矮纸斜行闲作草,晴窗细乳戏分茶。

(陆游《临安春雨初霁》)解析注意“芥”“置”“啸”“萧”“霭”“黍”等字的正确写法。

答案(1)不令而行虽令不从(2)则芥为之舟置杯焉则胶(3)风急天高猿啸哀无边落木萧萧下(4)淡烟暮霭相遮蔽禾黍秋风听马嘶(5)小楼一夜听春雨深巷明朝卖杏花2.(2018·浙江高考)补写出下列名篇名句的空缺部分。

(只选3小题)(6分)(1)不愤不启,。

,则不复也。

(《论语》)(2) ,,七十者可以食肉矣。

(《孟子·寡人之于国也》)(3)亦欲以究天人之际,,。

(司马迁《报任安书》)(4)间关莺语花底滑,幽咽泉流冰下难。

,。

( 白居易《琵琶行》)(5)鸟雀呼晴,。

叶上初阳干宿雨,水面清圆,。

(周邦彦《苏幕遮》)解析(1)注意“悱”“隅”的写法。

(2)注意“豚”“彘”的写法。

(3)注意“今”的写法。

(4)注意“涩”“凝”“歇”的写法。

(5)注意“侵”“窥”“檐”的写法。

答案(1)不悱不发举一隅不以三隅反(2)鸡豚狗彘之畜无失其时(3)通古今之变成一家之言(4)冰泉冷涩弦凝绝凝绝不通声暂歇(5)侵晓窥檐语一一风荷举3.(2017·浙江卷)补写出下列名篇名句的空缺部分。

(只选3小题)(6分)(1)饭疏食,饮水,,乐亦在其中矣。

,于我如浮云。

(《论语》)(2)且矫诏纷出,,,不敢复有株治。

(张溥《五人墓碑记》)(3)女也不爽,。

,二三其德。

(《诗经·氓》)(4)青泥何盘盘,。

专题提能限时练(十九) 传统文化经典阅读(建议用时:40分钟)1.阅读下面的?论语?和?孟子?选段,完成(1)~(2)题。

(5分) 【导学号:26612164】①子谓子产,“有君子之道四焉:其行己也恭,其事上也敬,其养民也惠,其使民也义。

〞(?论语·公冶长?)②子产听郑国之政,以其乘舆济人于溱、洧①。

孟子曰:“惠而不知为政。

岁十一月,徒杠②成;十二月,舆梁③成,民未病涉也。

君子平其政,行辟人④可也,焉得人人而济之?故为政者,每人而悦之,日亦缺乏矣。

〞(?孟子·离娄下?) 【注】①溱洧:河名。

②徒杠:走人的桥。

③舆梁:走车的桥。

④行辟人:出门时有人在前开道。

(1)材料①和材料②都表达了子产是个________的执政者。

(1分)(2)孔子对子产评价很高。

但对于子产“乘舆济人〞这件事,孟子却说“惠而不知为政〞,请结合材料②分析孟子这么说的理由。

(4分)【解析】第(1)题考察对材料观点的概括,孔子对子产的评价有四个字,即“恭〞“敬〞“惠〞“义〞,而孟子对子产的评价却只有一个“惠〞字,因此,两人对子产的共同评价是“惠〞,即“爱民仁惠〞。

第(2)题考察对孟子观点的分析,“惠而不知为政〞这一观点中,包含着两个角度的答题要点,一是要解释为什么说子产是“惠〞,二是要解释为什么说子产“不知为政〞,第一个理由只要筛选原文“以其乘舆济人〞即可答复,第二个理由对原文进展一定的抽象,由原文的“焉得人人而济之〞可抽象出,“济〞不能解决百姓出行问题,应建立桥梁。

由“每人而悦之,日亦缺乏〞可抽象出为政者不能为“取悦〞百姓而行事,而应管理好大事。

【答案】(1)仁爱百姓(2)①孟子认为,子产用车子渡人过河,是仁政的表现;②但这样做不如建好桥梁,这样才能从根本上解决问题。

可见,执政者不在于对老百姓施以小恩小惠,而要着眼于大的方面(管理好政事)。

【参考译文】①孔子评论子产,说:“他有四种行为符合君子之道:他自己的容颜态度庄严恭敬,他对待君主负责认真,他教养人民有恩惠,他役使人民符合道理。