优秀导学案1

- 格式:docx

- 大小:286.50 KB

- 文档页数:4

太阳导学案(优秀模板4套)太阳导学案套1《太阳》一课我的导学案设计如下。

在尝试的过程中有收获也有疑惑。

同学们,和太阳有关的神话故事、传说故事有很多,今天我们来学习一篇介绍太阳的科普短文。

这是一篇说明文,它采用了多种说明方法为我们介绍了很多和太阳相关的知识。

请你根据下面的自学提示先自己学习,遇到不懂得地方也可以查工具书或者问老师同学,然后我们再集体交流。

第一课时导学案整体感知部分1、自由朗读课文,注意读准字音、读通句子,尤其是下面的词语要注意。

其实箭法摄氏度抵得上估计鸟兽生存繁殖蔬菜麻烦比较杀菌预防治疗疾病凝成2、课文主要介绍了太阳的什么?从介绍内容上看课文可分为几个大的部分?默读课文思考问题课文的1-3自然段介绍了太阳的哪些特点?找出相关的句子读一读并思考一下,这用了什么样的说明方法?词语盘点在练习本上抄写下面的词语,争取默写上来。

其实箭法摄氏度抵得上估计鸟兽生存繁殖蔬菜麻烦比较杀菌预防治疗寸草不生日夜不停提示:“区”的笔顺见黑板第二课时导学案1、回顾一下上节课学过的说明方法有哪些?2、默读课文思考四自然段的第一句话叫什么句子?有什么用?从哪些地方可以看出太阳和人类的关系密切?联系课文内容或生活实际说一下对“没有太阳就没有我们这个美丽可爱的世界”的理解。

3、日积月累背诵课文最后一段以上是我在太阳一课中设计的导学案。

结合以前的实践我将导学案分为两课时,这样做的目的是让学生在一节课的时间内有明确的目标,并且按照这样的目标进行自主学习。

如果将两课时的目标合而为一那么学生一堂课中不可能全部学完,也不可能有所消化,即便是交流也浅尝辄止,达不到预期的效果。

这样做无论是教师还是学生操作起来都行之有效,从整体感知到词语积累到精度感悟到片断积累最后是目标检测,这样做设计的目的是能引导学生由浅入深、层层深入地认识教材、理解教材,从而满足不同层次学生的需求,使优秀生从导学案的设计中感到挑战,一般学生受到激励,学困生也能尝到成功的喜悦。

孔雀东南飞并序导学案一教学目标:1.熟悉汉乐府的文学常识与《孔雀东南飞》在中国文学史上的地位2.结合课下注解熟练诵读课文3.疏通文义,把握故事发展过程教学重难点:教学目标1、3学法指导:诵读法,讨论法知识链接:1.关于《孔雀东南飞》《孔雀东南飞》是一篇民间诗歌,作者的姓名已经无从查考。

在现存书籍中,这首诗最早见于南朝徐陵编的《玉台新咏》,题目是《古诗为焦仲卿妻作》,后来宋朝郭茂倩辑《乐府诗集》、元朝左克明辑《古乐府》、明朝冯惟讷辑《古诗记》,以及其他由明清人编纂的许多古代诗集里,也多予以收录。

各本文字稍有出入,最常见的为三百五十三句,计一千七百六十五字。

所以王世贞《艺苑卮言》称它为“长诗之圣”,清朝沈德潜也说是“古今第一首长诗”。

它确是古代叙事诗里最长的一首。

全诗共357句,1785字。

这首诗是汉乐府叙事诗发展的高峰,也是我国文学史上现实主义诗歌发展的重要标志,它与北朝的《木兰诗》并称“乐府双璧”,在思想和艺术上代表了乐府民歌的最高成就。

这首诗所叙之事发生在汉末建安年间。

西汉初期儒家思想经过董仲舒的改造,成了封建君主统治人们思想的工具和社会的主流思想,到汉末时,这种思想中的封建家长制和封建礼教已深入人心,像刘兰芝这样被休,又被迫改嫁,直至被逼自尽的悲剧在追求幸福的爱情的青年男女身上时有发生,这也是完全正常的。

但其美好的人格和彻底的反抗精神则被人们永远铭记。

2.汉乐府西汉的民间音乐很流行,也风行于社会上层,因为当时的上层统治阶级爱好“俗乐”,所以大量采集民歌,又有大量演奏俗乐川西民歌的乐工。

汉武帝时开始设立一个专门掌管音乐的机构,叫做乐府。

它的具体任务是制定乐曲,训练乐工和搜集歌辞。

学习过程一.基础知识(A级)1.下列词语书写全都正确的一组是()A.哽咽葳蕤遗施主薄B.伶聘公姥扶将窈窕C.思量誓违许和怅然D.婀娜掷躅嗟叹煎迫2. 下列有关本文的文学文化常识的表述不正确的一项是()A.《孔雀东南飞》原题为《古诗为焦仲卿妻作》,选自《玉台新咏》,是我国文学史上录存的古代第一篇,也是我国古代最长的叙事诗,它和《木兰辞》是我国古代叙事诗的双璧,合称“乐府双璧”。

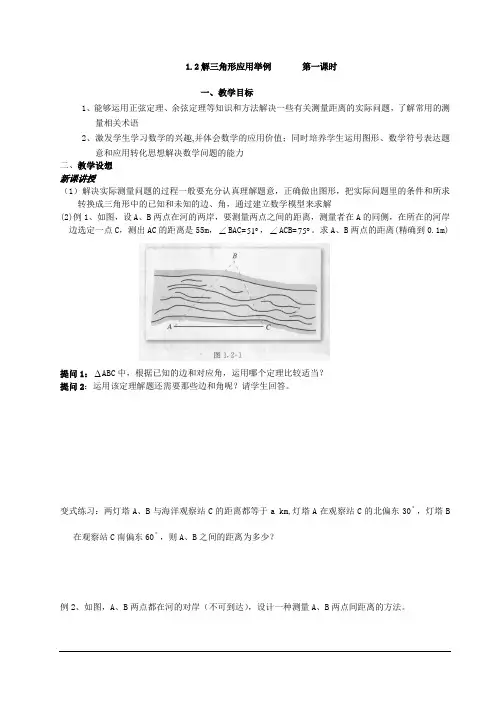

1.2解三角形应用举例第一课时一、教学目标1、能够运用正弦定理、余弦定理等知识和方法解决一些有关测量距离的实际问题,了解常用的测量相关术语2、激发学生学习数学的兴趣,并体会数学的应用价值;同时培养学生运用图形、数学符号表达题意和应用转化思想解决数学问题的能力二、教学设想新课讲授(1)解决实际测量问题的过程一般要充分认真理解题意,正确做出图形,把实际问题里的条件和所求转换成三角形中的已知和未知的边、角,通过建立数学模型来求解(2)例1、如图,设A、B两点在河的两岸,要测量两点之间的距离,测量者在A的同侧,在所在的河岸边选定一点C,测出AC的距离是55m,∠BAC=︒75。

求A、B两点的距离(精确到0.1m)51,∠ACB=︒提问1:∆ABC中,根据已知的边和对应角,运用哪个定理比较适当?提问2:运用该定理解题还需要那些边和角呢?请学生回答。

变式练习:两灯塔A、B与海洋观察站C的距离都等于a km,灯塔A在观察站C的北偏东30︒,灯塔B 在观察站C南偏东60︒,则A、B之间的距离为多少?例2、如图,A、B两点都在河的对岸(不可到达),设计一种测量A、B两点间距离的方法。

变式训练:若在河岸选取相距40米的C、D两点,测得∠BCA=60︒,∠ACD=30︒,∠CDB=45︒,∠BDA =60︒3、学生阅读课本4页,了解测量中基线的概念,并找到生活中的相应例子。

4、课堂练习:课本第14页练习第1、2题5、归纳总结解斜三角形应用题的一般步骤:(1)分析:理解题意,分清已知与未知,画出示意图(2)建模:根据已知条件与求解目标,把已知量与求解量尽量集中在有关的三角形中,建立一个解斜三角形的数学模型(3)求解:利用正弦定理或余弦定理有序地解出三角形,求得数学模型的解(4)检验:检验上述所求的解是否符合实际意义,从而得出实际问题的解。

《逻辑的力量》导学案第一课时学习目标1、把握单元内在逻辑结构。

2、了解逻辑的基本规律,能够结合文本辨析逻辑规律的违反。

3、学会辨析日常生活和文学作品中的逻辑谬误。

【学习任务一】学习绘制思维导图(文本可自选)。

1、在白纸的正中央写下你正在学习或阅读的主题,我们可以把该主题看成一棵大树的主干。

2、将该主题的每一个要点变成一条分支。

3、在每个分支上写一个关键词或短语。

4、用箭头来表示不同分支之间的关系。

提示:可以用字体大小来表示一条信息的重要性,重要的信息用较大号字体来表示。

可以用符号和插图表示重点。

【学习任务二】下列这组句子分别违背了哪些逻辑规律?(1)人是由猿猴进化而来的,张三是人。

因此张三是猿猴进化而来的。

(2)楚人有鬻矛与盾者,誉之曰:“吾盾之坚,物莫能陷也。

”又誉其矛曰:“吾矛之利,于物无不陷也。

”或曰:"以子之矛,陷子之盾,何如?”其人弗能应也。

夫不可陷之盾与无不陷之矛,不可同世而立。

(3)唐苏味道初拜相,依违无所发明,具位而已。

常谓人曰:“决事不欲明白,误则有悔,摸棱持两端可也。

”(4)庞恭与太子质于邯郸,谓魏王曰:“今一人言市有虎,王信之乎?”王曰“否。

”“二人言市有虎,王信之乎?”王曰:“寡人疑之矣。

”“三人言市有虎,王信之乎?”王曰:“寡人信之矣。

”(《战国策》)【学习任务三】分析“矛盾律”与“排中律”的差异。

【学习任务四】这段文字体现了对哪一逻辑规律的维护?《吕氏春秋∙去私》晋平公问于祁黄羊曰:“南阳无令,其谁可为之?”祁黄羊对曰:“解狐可。

”平公曰:“解狐非子之仇也?”对曰:“君问可,非问臣之仇也。

”平公曰:“善。

”遂用之。

国人皆称善焉。

【学习任务五】请分析下列文段的逻辑谬误。

①鲁迅的作品不是一天能读完的,《孔乙己》是鲁迅的作品,所以,《孔乙己》不是一天能读完的。

②庄子曰:“请循其本。

子曰‘汝安知鱼乐’云者,既已知吾知之而问我。

我知之濠上也。

”③“服务员同志,请当心,你的手指浸到我的汤里去了。

《高老头》导学案(一)【学习目标】1.了解小说的主要内容。

2.学习分析高老头等主要人物。

3.了解造成高老头悲剧的社会根源。

4、了解小说的主要艺术特色。

【学习重点难点】1.重点:分析高老头形象——畸形的父爱。

2.难点:了解小说的艺术特色。

学习过程:一、导入有人说:父爱如山,母爱如水,有了父母的关爱与呵护,我们的人生之路才走得更加的稳健和踏实。

但是不是所有的父母之爱都如此呢?父母与子女之间的爱应该是最真挚也最纯粹的了,然而在十九世纪的法国却连这样的骨肉至亲间的情感都靠不住。

今天就让我们透过巴尔扎克的《高老头》去看看那种奇怪的人与人之间的关系。

二、预习检查:(一)文学常识1、课文《高老头》选自第六章《父亲的死》,作者是,国著名作家。

他的主要小说总称为,其中包括著名的长篇小说和。

2、他是19世纪法国伟大的批判现实主义作家,文学的奠基人和杰出代表。

马克思和恩格斯称赞他是“”“”。

(二)知识积累:给下面的词注音。

服侍()舔舐()怠()慢溺()爱忤()逆迷惘()千刀万剐()刽()子手威吓()吓()唬埋()怨埋()头坚强()勉强()倔(jué)强()伺()候窥伺()三、小说理解1、知人论世了解小说的作者2、介绍故事梗概3、介绍小说的社会背景4、师生共同讨论课文主要从哪些方面揭示了小说的主题5、讨论《高老头》的形象——畸形父爱。

6、问题讨论——如何理解高老头的咒骂女儿。

7、学生讨论,明确小说的社会意义。

8、造成高老头悲剧的根源。

能力应用:选择与自己有关的一个人物,进行一段人物描写。

要求有对话描写,字数不超过400字。

四.布置作业:阅读《欧也妮·葛朗台》,对比《欧也妮·葛朗台》与《高老头》中葛朗台与高老头的形象,谈谈你对这两种父爱的看法。

课后反思:。

引言概述:本文将详细介绍优秀的导学案模板(二),通过分析导学案的结构和内容,提供一种专业且实用的模板。

导学案是教师为学生备课过程中编制的指导性教学材料,用于引导学生独立学习和思考。

优秀的导学案模板能够提供清晰的学习目标,合理的学习步骤以及有效的评估方法,有效促进学生的学习成果。

正文内容:1.学习目标设定具体的学习目标,明确学生需要掌握的知识和技能。

学习目标要与教学内容紧密结合,能够激发学生学习的兴趣。

学习目标应具有可衡量性,便于评估学生的学习成果。

2.学习步骤将学习过程划分为几个阶段,每个阶段都有清晰的学习任务。

每个学习任务都具有一定的挑战性和适当的引导性。

学习步骤应合理安排,能够引导学生逐步深入并系统地掌握相关知识。

3.学习资源提供多样化的学习资源,如教材、参考书籍、网络资源等。

学习资源应与学习目标和学习步骤相匹配,能够满足不同学生的学习需求。

学习资源的选择应符合学科特点,能够有效促进学生的学习和思考。

4.学习评估设计有效的学习评估方式,能够客观地评价学生的学习成果。

学习评估应与学习目标相一致,具有一定的难度和挑战性。

引入自评和互评的方式,促进学生对学习过程的反思和提高。

5.教学反思在导学案中设置教学反思环节,教师可以对教学过程进行评估和调整。

教学反思应包括教学方法的改进、学生学习情况的分析等内容。

教学反思能够帮助教师不断提高教学效果,促进学生的学习。

总结:优秀的导学案模板(二)应包括清晰的学习目标、合理的学习步骤、多样化的学习资源、有效的学习评估和教学反思。

通过合理运用这些要素,导学案能够有效引导学生的学习,提高学生的学习效果。

教师在编制导学案时,应根据学科特点和学生的实际情况进行合理的调整和修改,以适应不同班级和学生的需求。

只有不断完善和改进导学案模板,才能够更好地提高教学质量,促进学生的全面发展。

《刘姥姥进大观园》导学案阅读《红楼梦》中刘姥姥三进大观园的章节:第六回,第四十回,第一百一十三回。

1.走进大观园:(1)刘姥姥经过了大观园的哪些地方?(2)本文中出现了哪些物件?(3)本文中出现了哪些人物?2.看看刘姥姥:找出文中描写刘姥姥言行的句子勾画在书上,选择几句填写从(段落)中的描写,可以看出刘姥姥(性格)的形象。

从(段落)中的描写,可以看出刘姥姥(性格)的形象。

从(段落)中的描写,可以看出刘姥姥(性格)的形象。

资料链接:刘姥姥一进荣国府刘姥姥道:“这倒不然。

谋事在人,成事在天。

咱们谋到了,看菩萨的保佑,有些机会,也未可知。

我倒替你们想出一个机会来。

当日你们原是和金陵王家连过宗的,二十年前,他们看承你们还好,如今自然是你们拉硬屎,不肯去亲近他,故疏远起来。

想当初我和女儿还去过一遭。

他们家的二小姐着实响快,会待人,倒不拿大。

如今现是荣国府贾二老爷的夫人。

听得说,如今上了年纪,越发怜贫恤老,最爱斋僧敬道,舍米舍钱的。

如今王府虽升了边任,只怕这二姑太太还认得咱们。

你何不去走动走动,或者他念旧,有些好处,也未可知。

要是他发一点好心,拔一根寒毛比咱们的腰还粗呢。

”3.观众人之笑,细读第7段:众人的笑中,你最喜欢(人物) 的笑,可以看出他/她的性格。

资料链接:三进荣国府:只见平儿同刘姥姥带了一个小女孩儿进来,说:“我们姑奶奶在那里?”平儿引到炕边。

刘姥姥便说:“请姑奶奶安。

”凤姐睁眼一看,不觉一阵伤心,说:“姥姥,你好?怎么这时候才来?你瞧你外孙女儿也长的这么大了。

”刘姥姥看着凤姐骨瘦如柴,神情恍惚,心里也就悲惨起来,说:“我的奶奶!怎么这几个月不见,就病到这个分儿。

我糊涂的要死,怎么不早来请姑奶奶的安!”便叫青儿给姑奶奶请安。

青儿只是笑。

优秀导学案模板导学案模板:导学目标:1. 理解本课的核心概念和重要知识点。

2. 运用所学知识解决问题和进行思考。

3. 培养学生的学习方法和自主学习能力。

导学过程:1. 导入(5分钟)介绍本课将要学习的主题,并和学生讨论一下相关的问题,引入学习的内容。

2. 概念解释(10分钟)为学生简要解释本课重要概念的定义和意义。

可以通过举例或图表来帮助学生更好地理解和记忆。

3. 知识点讲解(15分钟)详细讲解本课的核心知识点,并引导学生进行思考和提问。

可以通过示范、实例分析、综合归纳等方式进行讲解。

4. 案例分析(15分钟)给学生提供相关的案例或问题,让学生运用所学知识解决问题。

可以通过小组合作、讨论分享等方式进行,激发学生的思考和创造力。

5. 总结归纳(10分钟)总结本课的核心内容,强调重要知识点,并帮助学生进行反思和总结。

可以通过提问、讨论等方式进行,培养学生的思维能力和逻辑思维能力。

6. 拓展延伸(5分钟)引导学生进行进一步的学习和思考,提供相关的资源或问题,让学生深入探究和拓展。

可以鼓励学生自主学习和独立思考,培养学生的自主学习能力。

7. 作业布置(5分钟)布置本课的相关作业,可以是巩固练习题,也可以是课外拓展阅读等,以加深学生对所学知识的理解和应用。

导学反思:在导学过程中,我充分调动了学生的参与积极性,通过举例和案例分析等方式,帮助学生理解和记忆知识点,同时培养了学生的学习方法和自主学习能力。

课堂气氛活跃,学生的思维能力得到了有效的训练和提升。

下一步,我将继续改进和完善导学过程,提高教学效果和学生的学习成果。

小学语文优秀导学案模板1500字小学语文优秀导学案模板

一、教学目标

1.知识目标:学生能够掌握本节课所学习的知识点。

2.能力目标:学生能够运用所学知识解决实际问题。

3.情感目标:培养学生良好的学习习惯和积极向上的情感态度。

二、教学重难点

1.教学重点:让学生理解并掌握本节课的知识点。

2.教学难点:帮助学生运用所学知识解决实际问题。

三、教学过程

1.导入:通过一个活动或故事,引发学生兴趣。

2.新课讲解:通过简练的语言,结合具体的例子,讲解本节课的知识点。

3.课堂练习:让学生进行课堂练习,检验所学知识的掌握情况。

4.巩固与拓展:通过课外作业或拓展活动,巩固并拓展所学知识。

四、教学方法

1.情境教学法:通过创设情境,让学生能够真正体验到语言的功能和魅力,提高学习的主动性。

2.合作学习法:通过小组合作学习,激发学生的主动性和创造性,培养学生的合作精神和团队意识。

3.探究式学习法:通过提出问题,让学生自主探究,培养学生的问题解决能力和创新思维。

五、教学评价

1.教学评价是教学过程中不可缺少的环节,可以通过让学生展示自己的学习成果、进行小组讨论或书面测试等形式进行。

2.评价应具体、客观、全面,注重学生的发展潜力和全面发展。

六、教学反思

1.教师要及时总结教学过程,查找不足,不断改进教学方法。

2.教师要根据学生的反馈和实际情况,及时调整教学计划,确保教学效果。

以上是一个小学语文优秀导学案的模板,可以根据具体的教学内容进行适当调整和修改。

希望对您有所帮助!。

《往事依依》导学案【学习目标】1.朗读课文,梳理文章思路及内容,整体把握文章内容;结合关键句把握文章中心。

2.品味本文优美生动的语言,体会文章字里行间蕴含的丰富情感。

3.体会阅读文学作品对少年儿童成长的意义,培养热爱大自然、热爱生活、热爱祖国的思想感情。

【学习重点】1.朗读课文,整体把握文章内容;结合关键句把握文章中心。

2.品味本文优美生动的语言,体会文章字里行间蕴含的丰富情感。

【学习难点】体会阅读文学作品对少年儿童成长的意义,培养主动阅读优秀文学作品的习惯。

【学习课时】2课时【学习过程】第一课时一、导入新课在我们的人生旅途中,童年一定是最难以忘怀的一段时光。

尽管年华似流水,但那童年时代如烟的往事,依然会时时拨动我们的心弦,让我们魂牵梦绕,甚至带给我们终身的影响。

今天,让我们一起走进于漪老师的学生时代,去品味她的依依往事,探寻她成长的源头。

二、有关资料1.作者介绍:于漪(yī),1929年生,江苏镇江人,著名语文特级教师,教育家。

在多年的教学生涯中,她努力探索语文教学规律,坚持教文育人,着力塑造学生良好的文化素质,训练与提高学生的语言能力。

2019年,相继获得国家“人民教育家”“最美奋斗者”称号。

2.写作背景:于漪老师是全国著名的中学语文特级教师,应河南《中学生阅读》(初中版)编辑部一再邀请,她撰写了《往事依依》一文,刊登在《中学生阅读》(初中版)1999年第7期的“追忆黄金时光”栏目上。

本文选自《于漪全集》第20卷(上海教育出版社2018年版)。

略有改动。

三、预习设计1.读准字音涟漪.()徜徉..( )( ) 浩淼.( ) 逃窜.()缭.()乱雕镂.( ) 镌.( )刻谆.( )谆2.理解词语⑴徜徉:⑵雕镂:⑶镌刻:⑷搜索枯肠:⑸历历在目:⑹记忆犹新:⑺烟波浩淼:⑻走投无路:⑼身历其境:⑽津津有味:⑾风云变幻:⑿美不胜收:⒀眼花缭乱:⒁心旷神怡:⒂油然而生:⒃鸦雀无声:⒄谆谆教导:3.阅读思考本文题为《往事依依》,“依依”有哪些意思?题目中“依依”的含义是什么?文中最能说明作者对往事“依依”之情的句子是哪一句?四、合作探究默读课文,完成以下问题1.说说作者在文中回忆了哪些依依往事?这些往事分别带给作者怎样的感受和影响?你能从作者的依依往事中探寻到她成长的源头吗?用笔在文中画出来,填写表格。

小学语文优秀导学案模板小学语文优秀导学案模板(一) 教学目的:1.认识7个生字“萨、蔷、薇、啰、滂、沱、纤”。

2.积累描写野蔷薇花和形容大雨的词语,尝试运用。

3.理解课文内容,在老师指导下,按事情的起因、经过、结果理解主要内容。

4.阅读过程中,感受故事中人们互相关心、互相关爱的真挚感情,体会“每个人都应该保护更弱小的人”的思想。

一、指导审题、初步理解人物关系1.今天我们来学一篇课文,名字叫《妈妈,我不是最弱小的》。

(来,读一下)2.你们读读这个课题,想一想从课题中你可以知道些什么?A这是人物所说的一句话(人物的语言)B“不是最.弱小”=还有比她更弱小的C○ 1这个符号,课后有对它的注释。

把书翻开,自己读一读。

3.还没有看课文内容,就能从一个课题中获得了这么多的信息,收获可这不小。

4.预习过课文的同学一定知道,课题中的这个“我”,指的就是——“萨沙”,对呀,她只有——四岁(板书:萨沙)(四岁)5.除了萨沙,这一家人还有谁?读读课文的第一小节,说说 (根据学生答复板书:父亲母亲托利亚 )( 小学生)6.我们一看就知道,萨沙是这一家人中最——(小),明明最小,为什么会说“我不是最弱小的”?萨沙认为比她更弱小的是谁?——学生答“蔷薇”(板书:蔷薇)(指导书写)二、学习二、三节1. 本文的作者苏霍姆林斯基是一位非常的教育家,他写的许多小故事都会向我们说明一个道理。

这个故事想告诉我们什么道理呢?2.我们先看看这件事发生的原因,也叫作“起因”。

(板书:起因)3.我们来读读课文的1、2、3小节,想一想,这件事发生在什么时候? 预设:假日。

假日,这个时间太笼统,而且许多国家的放假的时间都不一样的。

点拨:雷声大作——“夏日里”会有雷阵雨第一朵野蔷薇开放——开放的时间约在初夏 (从这一点上看,事情发生在初夏。

)——从这些语句中,我们可以知道故事发生的更确切的时间。

4.这时,蔷薇花开放了(出示图片),说一说你所看到的蔷薇花? 野蔷薇开放了,——看看课文第9小节,也有两个描写描写蔷薇花的词语(娇嫩、纤弱)5.纤弱什么意思啊?你是用什么方法理解这个词语的?就是纤细而柔弱。

人教部编版八年级语文上册全册优秀导学案我三十万大军胜利南渡长江导学案一、预习案(一)学习目标1.走进新闻----了解新闻的有关知识。

2.查阅资料了解作者和时代背景。

3.借助工具书解决字词问题,用自己的话概括这则消息的主要内容。

(二)学习重点认真阅读新闻,领会文章内容,了解这则新闻的意义,感受人民解放军排山倒海、所向披靡的气势和一往无前、压倒敌人的大无畏精神。

(三)预习导学1.知识链接★作者简介毛泽东(1893—1976),湖南湘潭人。

伟大的无产阶级革命家、战略家和理论家,中国共产党、中国人民解放军和中华人民共和国的主要缔造者和领导人,诗人,书法家。

著有《毛泽东选集》5卷,遗墨辑有《毛泽东书信手迹选》《毛泽东题词墨迹选》《毛泽东诗词手书》《毛泽东手书古诗词选》。

★写作背景1948年底到1949年初,随着辽沈、淮海、平津三大战役的胜利,蒋介石赖以进行内战的军事力量基本丧失殆尽,国民党政权摇摇欲坠。

蒋介石并不甘心失败,他一方面玩弄“和谈”阴谋,一方面收缩兵力,在长江南岸加强防线。

中国共产党愿意在惩办战争罪犯、废除伪宪法和伪法统等八项条件下同国民党政府进行和平谈判。

1949年4月1日,中共代表团和国民党政府代表团在北平开始谈判。

经多次商谈,中共代表团在4月15日将和平修正案送交国民党代表团。

4月20日,国民党拒绝在和平协定上签字,谈判宣告破裂。

1949年4月21日,毛泽东主席和朱德总司令发布向全国进军的命令。

本文是1949年4月22日人民解放军渡江战役取得胜利后,毛泽东亲自写的一篇新闻稿。

★写作知识新闻特点:真实具体、反应迅速、观点明确、语言简洁。

新闻写作是新闻事实的文字表达手段,是准确、鲜明、及时地报道新闻的重要环节。

在新闻实践活动中,采访是新闻写作的基础和前提,没有采访就无从获取新闻事实、掌握新闻素材。

但通过采访得到的大量的第一手新闻材料,并非都可以报道,还要经过分析、筛选、提炼、剪裁和加工,方能使之成为新闻作品。

看云识天气导学案(优秀3篇)《看云识天气》教案篇一教学目标知识目标1、理解、积累“峰峦、预兆、轻盈、均匀、崩塌、弥漫、征兆、一霎间、千姿万态、变化无常”等词语2、反复朗读课文,识记一些关于天气方面的谚语,增加生活常识能力目标1、复习巩固比喻的修辞手法,积累文中比喻,体味语言准确生动的特点2、学习常用的说明方法,特别是打比方和分类别3、练习快速阅读,概括课文内容要点德育目标培养学生观察自然的兴趣和留心自然现象的习惯●教学重点快速阅读,概括课文内容要点分析本文写作层次清晰的特点●教学难点分析、把握课文主体部分怎样看云识天气的内容和结构层次●教具准备多媒体课件、示范朗读磁带。

●课时安排:两课时●教学过程[教学要点]概括课文内容要点,分析、理解选取说明角度安排说明顺序的写法,体会准确、生动的语言第一课时[教学步骤]一、导语设计设计:俗话说:“天有不测风云”,阴晴风雨的变幻真的是无常难测吗?人们在生活实践中又是靠什么识别天气变化的呢?(学生回答:看云),的确,云就像天气的“招牌”,“朝霞不出门,晚霞行千里”“天上钩钩云,地下雨淋淋”这些谚语,就是劳动人民在生产实践中看云识天气的经验总结。

今天,我们一起学习一篇科普文《看云识天气》,它将告诉我们如何解读这大自然的文字,天气的“招牌”——飘浮的云彩(板书文题)二、整体感知1、教师范读课文,要求学生标注各自然段的序号,划出疑难字词,并结合注释和字词典疏解投影显示:(1)注音:峰峦(luán)一霎(shà)间点缀(zhuì绫纱(líng)弥漫(mí)晕(yūn)头转向月晕(yùn)崩塌(bēngtā)(2)释义:峰峦:山峰和山峦峦,小而尖的山,或连绵的山一霎间:一会儿,形容时间极短预兆:事情显露出来的迹象轻盈:文中形容卷云像女子的动作、体态一样轻巧优美弥漫:(烟尘、雾气、水等)充满、布满征兆:即将出现的迹象崩塌:崩裂而倒塌2、学生自由诵读,梳理课文主要内容思考:(1)本文是一篇科普文,主要介绍云和天气的关系切合文题揭示云和天气关系的语词是什么?它运用了什么说明方法?学生回答,教师明确:(云就像是天气的“招牌”“招牌”运用了打比方的方法,喻指云是天气变化的标志,准确而形象地说明看云和识天气的关系)(2)有关云和天气的关系,文章是从哪两个方面说明的,找出标出说明角度变化的语句学生回答,教师明确:(文章从云的形态、云的光彩两个方面介绍云和天气的关系。

《沁园春雪》导学案(优秀4篇)《沁园春·雪》导学案篇一课文北国风光,千里冰封,万里雪飘。

望长城内外,惟余莽莽;大河上下,顿失滔滔。

山舞银蛇,原驰(另作:原驱)蜡象,欲与天公试比高。

须晴日,看红装(另作:银装)素裹,分外妖娆。

江山如此多娇,引无数英雄竞折腰。

惜秦皇汉武,略输文采;唐宗宋祖,稍逊风骚。

一代天骄,成吉思汗,只识弯弓射大雕。

俱往矣,数风流人物,还看今朝。

教案一、教学目标【知识与能力】:能够结合注释解释全词大意,并能说出作者的观察顺序。

【过程与方法】:通过师生互动和小组合作探究的方式,分析诗歌的艺术特色及情感,提高对诗歌的审美和鉴赏能力。

【情感态度与价值观】:通过对本诗的学习,学生能够增强对祖国山河的热爱,激发用语言描述所见美景,强化将情感寄予景中来表达的意识二、教学重难点【教学重点】能够结合注释解释全词大意,并能说出作者的观察顺序。

【教学难点】通过师生互动和小组合作探究的方式,分析诗歌的艺术特色及情感,提高对诗歌的审美和鉴赏能力。

三、教学方法小组合作探究法、多媒体辅助教学法、谈话法。

四、教学过程一、引入新课1.请学生背诵所学过的或者听说过的关于学的诗词,由此引入新课。

2.用多媒体出示毛泽东生平以及本词的写作背景:1936年2月,抗战爆发前,在陕北的清涧县,毛泽东登上海拔千米,冰雪皑皑的塬上,面对祖国北方壮丽雪景,心潮澎湃,过后便写下了这首词。

二、整体感知:1.字词:多音字:分、数、汗、还、朝。

难字:莽、娆、竞、骚。

2.录音范读:让学生边听边想象本词所描绘的景象,初步领会本词所表达的情感。

三、深入研读1.学生齐读,边读边思考如下问题(1)上阕分几层?写法上有何特点?明确:分三层。

前三句概写,极目万里,动静结合;中间七句具体写,长城、大河、山原,气势磅礴,生机盎然;动静结合;后三句写想象中的景色,红白交映,多姿迷人。

(2)前三句从哪个角度写雪景?运用了哪些写作技巧描写了景物的什么特点?明确:总写北国雪景,“千里”“万里”是互文,千万里冰封,千万里雪飘,写也视野的辽阔。

18、虎口藏宝第一课时教学目标:1认识“瞥、瓷、栩、寄、琢、眶、遮、胶、陌、堪、晕、歹、徒”等生字,掌握部分词语。

2认真阅读课文,把握课文内容,理清文章层次。

教学重点:认真阅读课文,提出不懂的问题,把握课文内容。

活动过程一.初读课文,解决生字词。

1.读写下列词语瞥见陶瓷琢磨眼眶遮掩胶卷陌生歹徒撵走头晕价值连城翻箱倒柜无能为力忧心忡忡攥紧间谍疲惫不堪栩栩如生洋洋得意戛然停下大功告成喜出望外若明若暗2.形近字组词瞥()憋()瓷()资()栩()羽()寄()奇()琢()啄()眶()框()遮()蔗()胶()校()陌()佰()堪()甚()晕()荤()歹()夕()徒()陡()忡()忠()谍()蝶()二再读课文,了解课文主要内容,理清层次。

1.“虎口藏宝”的“宝”指什么?()2.谁藏的?()3.为什么藏?()4.理清文章层次,全文围绕着“藏”字,分三部分来写第一部分(从开头到“他为什么又要让我再把它藏起来呢?”)写:第二部分(从“纳塔莉把胶卷塞进衣服口袋……”到“好了,大功告成!”)这部分写:第三部分(从“那两个家伙一溜烟似的离开了……”到结束)写:三.练习与巩固给下面带点字选择正确读音。

瞥.见(ì)陶瓷.(cíchí)吼.叫(hǒu ǒnɡ)四.作业有感情地朗读课文疑难反馈:(1)通过这节课的学习,你有了什么收获?(2)你还有哪些疑惑?自我评价:教师评价:家长意见:18、虎口藏宝第二课时教学目标:1了解威廉叔叔为什么夸奖纳塔莉是个聪明的孩子,学习纳塔莉聪明、机智和勇敢的精神品质。

2领悟作者是怎样通过对人物的心理活动和动作的刻画,来表现人物特点的写作方法。

教学重点:读懂课文,体会纳塔莉的聪明、机智和勇敢。

教学难点:领悟作者是怎样通过对人物的心理活动和动作的刻画,来表现人物特点。

活动过程一、导入课文讲的是小姑娘()在十分危险的情况下,机敏地将()口里的宝物——()进行调包,躲过了歹徒的搜查,保护了()的故事。

课题 弹力与弹簧测力计 【学习目标】 1.初步知道什么是弹力 2.了解弹簧测力计的结构和原理 3.会正确使用弹簧测力计 【重点难点】 重点:弹力的概念、弹簧测力计的原理及使用方法。

难点:弹簧测力计的结构原理。

【学法指导】 结合实验演示引导学生思考、讨论本节的相关问题,应用到实验法;观察法;归纳法等。

【知识链接】 1.力是_______________的作用,物体间力的作用是_______的 2.力可以___________________,还可_______________。

3.在弹簧下挂一物体,物体对弹簧有拉力,施力物体和受力物体各是什么? 说明这个力产生什么效果。

4.影响力的作用效果的因素是__________________ 力的三要素是______、______、______ 5.在右图中画出书本对课桌施加的10N 的压力 【学习过程】 一、 弹力 1.阅读课本87页一、二、三段和图5-8与图5-14的实例并思考 (1)跳板对运动员的和弹簧对手的作用力的产生原因是什么? (2)弹性:物体受力会发生形变,不受力时又恢复到原来的形状的特性 叫做弹性。

(3)弹力:物体发生 而产生的力叫 。

现实生活中的 等都是弹力 2.帮你理解:运动员向下压跳板时,跳板受压后变形,对运动员产生一个向上的推力;运动员离开跳板,不再对跳板用力,跳板的弯曲形变消失,恢复平直;手压(拉)弹簧时,弹簧发生形变,对手产生一个向上(下)的推(拉)力;手停止对弹簧用力,弹簧的伸长形变消失,弹簧恢复原长。

像这里的跳板的弯曲形

弹性形变:

产生弹力的条件是:_____________________________________

______________________________________

3.课本放在桌面上,课本发生形变,对桌面产生一个向下的弹力即压力;

同时,桌面也发生形变,对课本产生向上的弹力即支持力。

你能否设计一个类似实验说明两者都发生形变。

二.弹簧测力计

1.阅读课本87页中间两段并思考

(1)弹簧测力计主要由、、等组成。

(2)弹簧测力计的原理是

__________________________________________________。

2. 阅读课本88页最上面蓝色部分并思考

A.观察弹簧测力计

(1)弹簧测力计上的刻度值是用什么作单位的?____________

(2)弹簧测力计上最大刻度是多少?______________________

说明:弹簧测力计上的这个最大刻度就是量程,弹簧测力计受到的拉力不能

__________它的量程,否则弹簧测力计会损坏。

(3)弹簧测力计的最小刻度值是多少?

说明:不同弹簧测力计的最小刻度不一定相同,应据量程和划分的格数去算。

(4)零刻度的调整

B. 弹簧测力计的正确使用方法是什么?

C. 弹簧测力计的读书方法:

(1)要等弹簧测力计稳定后再读数;

(2)视线要与指针所对刻线向平;

(3)弹簧测力计的示数大小等于加在弹簧测力计挂物勾上力的大小

3.动手操作

(1)用手拉弹簧测力计的挂钩,自己感受一下1N和5N的力有多大。

(2)在弹簧测力计下挂一个钩码,使它在空中静止不动,测量钩码对弹簧测力计的向下拉力有多大?

(3)用弹簧测力计拉着钩码匀速上升,看拉力是多大?

(4)用一根头发拴在弹簧测力计的挂钩钩上,测量将头发拉断时的拉力多大?

3.试读出右面两个弹簧测力计的量程和分度值

【课堂小结】

一、弹力:物体发生弹性形变时产生的力

结构:刻度、弹簧、指针等

原理:弹性范围内,弹簧受到的拉力越大,弹簧的伸长越长。

二、弹簧测力计种类:测力计,拉力计

量程、分度值、校零

正确使用方法试拉几次

轴线方向与拉力方向一致

三、测力计与物体(人)之间属相互作用力。

所以力彼此相等。

【随堂检测】

(A)1.落在球案上的乒乓球能跳起来,这是由于乒乓球与球案接触时,球案发生了,因而对乒乓球产生力的结果。

同时乒乓球也发生,对球案产生力。

(A)2.在使用弹簧测力计时,应注意:

(1)使用前要使指针对准,观察弹簧测力计的和。

(2)使用过程中所测力的方向必须与在同一条直线上。

(3)弹簧测力计所测力的大小不得超过。

(4)如图所示的弹簧测力计(填“能”或“不能”)直接用

来测量力的大小,需要。

若直接测力,所测力的结果比实际值

偏(填“大”或“小”)。

(A)3、弹簧秤的刻度是均匀的,这是因为在弹簧秤的测量范围内,弹

簧的__________跟受到的拉力成正比。

(A)4.使用弹簧测力计时,下列说法中错误的是

A.所测量的力不能超过量程

B.使用前轻轻拉动挂钩来回运动几次

C.使用前应校零

D.使用时弹簧测力计必须竖直拉着

(B )5.测一个约6N 的力,应选用最恰当的弹簧测力计是

A.量程10N ,分度值0.2N

B.量程5N ,分度值0.1N

C.量程15N ,分度值0.5N

D.以上三个弹簧测力计都可以用

(A )6.如图所示弹簧测力计的量程是 ,它的一大格表示 N, 每一小格表示 N 。

经过调零后测量,从图中指针的位置可知它受到 向下的拉力是 N 。

如果使用时物体挂在拉环上,用手拉称钩,即将 弹簧测力计倒过来使用,则读数和所测量的力相比将 。

(填“偏大”、“偏小”、“相等”)。

(B )7.一条弹簧,受到15牛顿的拉力时长8厘米,受到5牛顿的拉力时长 6厘米,受到10牛顿的拉力时,弹簧长_______厘米,没有受到拉力时,弹簧长_________厘米。

(B )8. 甲、乙两位同学各用200牛顿的力沿相反的方向拉测力计,测力计的

示数为:( )

A、400牛顿; B 、200牛顿; C 、100牛顿; D 、0牛顿。

【课后作业】

(A )1、使用弹簧测力计测量力之前,先要观察:(1)________________,

(2) ________________,(3)指针是否指在________________。

(A )2、如图所示弹簧测力计,它的最大刻度值是_______,刻度上每

一小格表示________,图中M 受到的拉力大小应为_________。

(A )3、下列物体的重最接近20N 的是 ( )

A 、一个小学生

B 、一辆汽车

C 、一支钢笔

D 、一只公鸡

(A )4、使用弹簧测力计时,下面必须注意的几点中不正确的是 ( )

A 、弹簧测力计必须竖直放置,不得倾斜

B 、使用前必须检查指针是否指零

C 、使用中弹簧、指针、挂钩不能与外壳摩擦

D 、加在弹簧测力计上的力不允许超过它的量程

(A )5、重约600N 的物体可能是下列中的哪一个?( )

A 、一头耕牛

B 、一头大象

C 、一个成年人

D 、一只鸡 我的收获

【课后反思】。