关于修改《建设项目环境影响评价分类管理名录》部分内容的决定【模板】

- 格式:docx

- 大小:21.88 KB

- 文档页数:8

《建设项目环境影响评价分类管理名录》(部令第44号,2018年修正版)(1) 编辑整理:尊敬的读者朋友们:这里是精品文档编辑中心,本文档内容是由我和我的同事精心编辑整理后发布的,发布之前我们对文中内容进行仔细校对,但是难免会有疏漏的地方,但是任然希望(《建设项目环境影响评价分类管理名录》(部令第44号,2018年修正版)(1))的内容能够给您的工作和学习带来便利。

同时也真诚的希望收到您的建议和反馈,这将是我们进步的源泉,前进的动力。

本文可编辑可修改,如果觉得对您有帮助请收藏以便随时查阅,最后祝您生活愉快业绩进步,以下为《建设项目环境影响评价分类管理名录》(部令第44号,2018年修正版)(1)的全部内容。

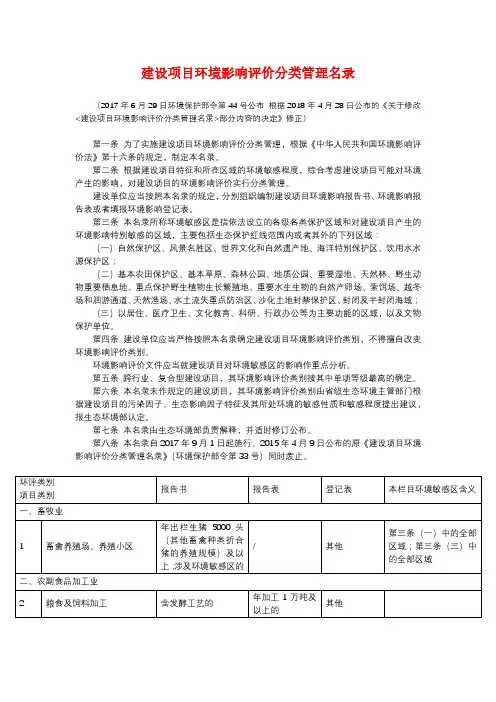

建设项目环境影响评价分类管理名录2018—05-02(2017年6月29日环境保护部令第44号公布根据2018年4月28日公布的《关于修改<建设项目环境影响评价分类管理名录〉部分内容的决定》修正)第一条为了实施建设项目环境影响评价分类管理,根据《中华人民共和国环境影响评价法》第十六条的规定,制定本名录.第二条根据建设项目特征和所在区域的环境敏感程度,综合考虑建设项目可能对环境产生的影响,对建设项目的环境影响评价实行分类管理。

建设单位应当按照本名录的规定,分别组织编制建设项目环境影响报告书、环境影响报告表或者填报环境影响登记表。

第三条本名录所称环境敏感区是指依法设立的各级各类保护区域和对建设项目产生的环境影响特别敏感的区域,主要包括生态保护红线范围内或者其外的下列区域:(一)自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地、海洋特别保护区、饮用水水源保护区;(二)基本农田保护区、基本草原、森林公园、地质公园、重要湿地、天然林、野生动物重要栖息地、重点保护野生植物生长繁殖地、重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道、天然渔场、水土流失重点防治区、沙化土地封禁保护区、封闭及半封闭海域;(三)以居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等为主要功能的区域,以及文物保护单位.第四条建设单位应当严格按照本名录确定建设项目环境影响评价类别,不得擅自改变环境影响评价类别。

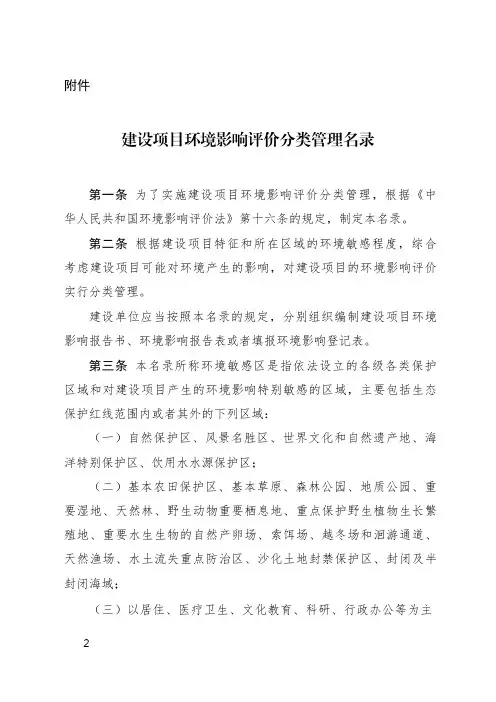

附件建设项目环境影响评价分类管理名录第一条 为了实施建设项目环境影响评价分类管理,根据《中 华人民共和国环境影响评价法》第十六条的规定,制定本名录。

第二条 根据建设项目特征和所在区域的环境敏感程度,综合 考虑建设项目可能对环境产生的影响,对建设项目的环境影响评价 实行分类管理。

建设单位应当按照本名录的规定,分别组织编制建设项目环境 影响报告书、环境影响报告表或者填报环境影响登记表。

第三条 本名录所称环境敏感区是指依法设立的各级各类保护 区域和对建设项目产生的环境影响特别敏感的区域,主要包括生态 保护红线范围内或者其外的下列区域:(一)自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地、海 洋特别保护区、饮用水水源保护区;(二)基本农田保护区、基本草原、森林公园、地质公园、重 要湿地、天然林、野生动物重要栖息地、重点保护野生植物生长繁 殖地、重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道、 天然渔场、水土流失重点防治区、沙化土地封禁保护区、封闭及半 封闭海域;(三)以居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等为主— 2 —要功能的区域,以及文物保护单位。

第四条 建设单位应当严格按照本名录确定建设项目环境影响 评价类别,不得擅自改变环境影响评价类别。

环境影响评价文件应当就建设项目对环境敏感区的影响作重点 分析。

第五条 跨行业、复合型建设项目,其环境影响评价类别按其 中单项等级最高的确定。

第六条 本名录未作规定的建设项目,其环境影响评价类别由省级生态环境主管部门根据建设项目的污染因子、生态影响因子特 征及其所处环境的敏感性质和敏感程度提出建议,报生态环境部认 定。

第七条本名录由生态环境部负责解释,并适时修订公布。

第八条本名录自2017年9月1日起施行。

2015年4月9日公布的 原《建设项目环境影响评价分类管理名录》(环境保护部令第33号) 同时废止。

注:本名录粉红色部分系《关于修改〈建设项目环境影响评价分类管理名录〉部分内容的决定》(生态环境部令第1号)修改内容。

建设项目环境影响评价分类管理名录(2017年6月29日环境保护部令第44号公布根据2018年4月28日公布的《关于修改<建设项目环境影响评价分类管理名录>部分内容的决定》修正)第一条为了实施建设项目环境影响评价分类管理,根据《中华人民共和国环境影响评价法》第十六条的规定,制定本名录。

第二条根据建设项目特征和所在区域的环境敏感程度,综合考虑建设项目可能对环境产生的影响,对建设项目的环境影响评价实行分类管理。

建设单位应当按照本名录的规定,分别组织编制建设项目环境影响报告书、环境影响报告表或者填报环境影响登记表。

第三条本名录所称环境敏感区是指依法设立的各级各类保护区域和对建设项目产生的环境影响特别敏感的区域,主要包括生态保护红线范围内或者其外的下列区域:(一)自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地、海洋特别保护区、饮用水水源保护区;(二)基本农田保护区、基本草原、森林公园、地质公园、重要湿地、天然林、野生动物重要栖息地、重点保护野生植物生长繁殖地、重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道、天然渔场、水土流失重点防治区、沙化土地封禁保护区、封闭及半封闭海域;(三)以居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等为主要功能的区域,以及文物保护单位。

第四条建设单位应当严格按照本名录确定建设项目环境影响评价类别,不得擅自改变环境影响评价类别。

环境影响评价文件应当就建设项目对环境敏感区的影响作重点分析。

第五条跨行业、复合型建设项目,其环境影响评价类别按其中单项等级最高的确定。

第六条本名录未作规定的建设项目,其环境影响评价类别由省级生态环境主管部门根据建设项目的污染因子、生态影响因子特征及其所处环境的敏感性质和敏感程度提出建议,报生态环境部认定。

第七条本名录由生态环境部负责解释,并适时修订公布。

第八条本名录自2017年9月1日起施行。

2015年4月9日公布的原《建设项目环境影响评价分类管理名录》(环境保护部令第33号)同时废止。

附件2《建设项目环境影响评价分类管理名录(修订征求意见稿)》修订说明一、修订背景根据《建设项目环境保护管理条例》(国务院第253号令)第七条的规定,原国家环境保护总局制定了《建设项目环境保护分类管理名录(试行)》(环发〔1999〕99号),并于2001年、2002年、2008年先后三次对“名录”进行了补充和修改。

现行名录是2008年颁布实施的《建设项目环境影响评价分类管理名录》(环境保护部令第2号)。

名录的发布和实施对强化建设项目环境保护分类管理工作,规范行政审批发挥了积极的作用。

据不完全统计,“十一五”期间全国各级环保部门审批报告书88607个(5.3%),报告表674588个(40.3%),登记表912243个(54.4%)。

随着经济社会的发展,环境保护形势的变化,特别是生态文明建设的推进,对环境影响评价工作提出了更高的要求。

为适应环境保护面临的新形势、新要求,结合国家行政审批制度改革要求,进一步简化审批手续,提高审批效率,缩短审批周期,切实加强分类管理在建设项目环境保护管理工作中的基础作用,我部决定对名录进行修订。

二、修订过程根据部里统一工作安排,我们在前期开展大量工作的基础上,于2013年启动了该项工作。

为了做好这项工作,我们成立了名录修订工作组、专家组,编制了工作方案。

2013年初,我们广泛征求了各省评估中心、部分环评单位以及煤炭、电力、钢铁、石油化工、有色金属、机械工业、轻工业等行业协会等单位对现行名录的意见和修订建议。

共收到53个单位的反馈意见共计1040条。

同时,在2013年5月和2014年3月,先后赴福建、江苏、河南、新疆、北京、内蒙等地实地开展调研,组织省、市、县三级环保部门、评估机构和评价单位开展座谈,深入了解地方执行名录的情况、环评分类管理的特色和相关意见建议。

通过征求意见和现场调研,我们对名录修订的现实需求了解的更加深入,为修订工作奠定了坚实的基础。

针对收到的意见和建议,我们多次召开名录修订工作研讨会和专家讨论会,认真分析研究每一条反馈意见。

建设项目环境影响评价分类管理名录2018-05-02(2017年6月29日环境保护部令第44号公布根据2018年4月28日公布的《关于修改<建设项目环境影响评价分类管理名录>部分内容的决定》修正)第一条为了实施建设项目环境影响评价分类管理,根据《中华人民共和国环境影响评价法》第十六条的规定,制定本名录。

第二条根据建设项目特征和所在区域的环境敏感程度,综合考虑建设项目可能对环境产生的影响,对建设项目的环境影响评价实行分类管理。

建设单位应当按照本名录的规定,分别组织编制建设项目环境影响报告书、环境影响报告表或者填报环境影响登记表。

第三条本名录所称环境敏感区是指依法设立的各级各类保护区域和对建设项目产生的环境影响特别敏感的区域,主要包括生态保护红线范围内或者其外的下列区域:(一)自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地、海洋特别保护区、饮用水水源保护区;(二)基本农田保护区、基本草原、森林公园、地质公园、重要湿地、天然林、野生动物重要栖息地、重点保护野生植物生长繁殖地、重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道、天然渔场、水土流失重点防治区、沙化土地封禁保护区、封闭及半封闭海域;(三)以居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等为主要功能的区域,以及文物保护单位。

第四条建设单位应当严格按照本名录确定建设项目环境影响评价类别,不得擅自改变环境影响评价类别。

环境影响评价文件应当就建设项目对环境敏感区的影响作重点分析。

第五条跨行业、复合型建设项目,其环境影响评价类别按其中单项等级最高的确定。

第六条本名录未作规定的建设项目,其环境影响评价类别由省级生态环境主管部门根据建设项目的污染因子、生态影响因子特征及其所处环境的敏感性质和敏感程度提出建议,报生态环境部认定。

第七条本名录由生态环境部负责解释,并适时修订公布。

第八条本名录自2017年9月1日起施行。

2015年4月9日公布的原《建设项目环境影响评价分类管理名录》(环境保护部令第33号)同时废止。

建设项目环境影响评价分类管理名录(2017年6月29日环境保护部令第44号公布根据2018年4月28日公布的《关于修改<建设项目环境影响评价分类管理名录>部分内容的决定》修正)第一条为了实施建设项目环境影响评价分类管理,根据《中华人民共和国环境影响评价法》第十六条的规定,制定本名录。

第二条根据建设项目特征和所在区域的环境敏感程度,综合考虑建设项目可能对环境产生的影响,对建设项目的环境影响评价实行分类管理。

建设单位应当按照本名录的规定,分别组织编制建设项目环境影响报告书、环境影响报告表或者填报环境影响登记表。

第三条本名录所称环境敏感区是指依法设立的各级各类保护区域和对建设项目产生的环境影响特别敏感的区域,主要包括生态保护红线范围内或者其外的下列区域:(一)自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地、海洋特别保护区、饮用水水源保护区;(二)基本农田保护区、基本草原、森林公园、地质公园、重要湿地、天然林、野生动物重要栖息地、重点保护野生植物生长繁殖地、重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道、天然渔场、水土流失重点防治区、沙化土地封禁保护区、封闭及半封闭海域;(三)以居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等为主要功能的区域,以及文物保护单位。

第四条建设单位应当严格按照本名录确定建设项目环境影响评价类别,不得擅自改变环境影响评价类别。

环境影响评价文件应当就建设项目对环境敏感区的影响作重点分析。

第五条跨行业、复合型建设项目,其环境影响评价类别按其中单项等级最高的确定。

- 1 -第六条本名录未作规定的建设项目,其环境影响评价类别由省级生态环境主管部门根据建设项目的污染因子、生态影响因子特征及其所处环境的敏感性质和敏感程度提出建议,报生态环境部认定。

第七条本名录由生态环境部负责解释,并适时修订公布。

第八条本名录自2017年9月1日起施行。

2015年4月9日公布的原《建设项目环境影响评价分类管理名录》(环境保护部令第33号)同时废止。

最新建设项目环评验收实施规定为贯彻落实党中央、国务院关于“简政放权、放管结合、优化服务”改革要求,依据《中华人民共和国环境影响评价法》《建设项目环境保护管理条例》有关规定,现决定对《建设项目环境影响评价分类管理名录》(环境保护部令第44号)的部分内容作以下修改:一、将第六条和第七条中的“环境保护部”修改为“生态环境部”。

将第六条中的“省级环境保护主管部门”修改为“省级生态环境主管部门”。

二、对项目类别、环评类别部分内容予以修改。

修改内容见附件。

本决定自公布之日起施行。

《建设项目环境影响评价分类管理名录》(环境保护部令第44号)根据本决定作相应修改,重新公布。

修改内容见关于修改《建设项目环境影响评价分类管理名录》部分内容的决定中华人民共和国环境保护部令第44号《建设项目环境影响评价分类管理名录》已于2022年12月27曰由环境保护部部务会议审议通过,现予公布,自2022年9月1曰起施行。

2022年4月9日公布的原《建设项目环境影响评价分类管理名录》(环境保护部令第33号)同时废止。

2022年6月29日建设项目环境影响评价分类管理名录第一条为了实施建设项目环境影响评价分类管理,根据《中华人民共和国环境影响评价法》第十六条的规定,制定本名录。

第二条根据建设项目特征和所在区域的环境敏感程度,综合考虑建设项目可能对环境产生的影响,对建设项目的环境影响评价实行分类管理。

建设单位应当按照本名录的规定,分别组织编制建设项目环境影响报告书、环境影响报告表或者填报环境影响登记表。

第三条本名录所称环境敏感区是指依法设立的各级各类保护区域和对建设项目产生的环境影响特别敏感的区域,主要包括生态保护红线范围内或者其外的下列区域:(一)自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地、海洋特别保护区、饮用水水源保护区;(二)基本农田保护区、基本草原、森林公园、地质公园、重要湿地、天然林、野生动物重要栖息地、重点保护野生植物生长繁殖地、重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道、天然渔场、水土流失重点防治区、沙化土地封禁保护区、封闭及半封闭海域;(三)以居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等为主要功能的区域,以及文物保护单位。

环评分类管理名录(新旧对比表)第一条为了实施建设项目环境影响评价分类管理,根据《中华人民共和国环境影响评价法》的有关规定,制定本名录。

第二条根据建设项目特征和所在区域的环境敏感程度,综合考虑建设项目可能对环境产生的影响,对建设项目的环境影响评价实行分类管理。

建设单位应当按照本名录的规定,分别组织编制建设项目环境影响报告书、环境影响报告表或者填报环境影响登记表。

第三条本名录所称环境敏感区是指依法设立的各级各类保护区域和对建设项目产生的环境影响特别敏感的区域,主要包括下列区域:(一)国家公园、自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地、海洋特别保护区、饮用水水源保护区;(二)除(一)外的生态保护红线管控范围,永久基本农田、基本草原、自然公园(森林公园、地质公园、海洋公园等)、重要湿地、天然林,重点保护野生动物栖息地,重点保护野生植物生长繁殖地,重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道,天然渔场,水土流失重点预防区和重点治理区、沙化土地封禁保护区、封闭及半封闭海域;(三)以居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公为主要功能的区域,以及文物保护单位。

环境影响报告书、环境影响报告表应当就建设项目对环境敏感区的影响做重点分析。

第四条建设单位应当严格按照本名录确定建设项目环境影响评价类别,不得擅自改变环境影响评价类别。

建设内容涉及本名录中两个及以上项目类别的建设项目,其环境影响评价类别按照其中单项等级最高的确定。

建设内容不涉及主体工程的改建、扩建项目,其环境影响评价类别按照改建、扩建的工程内容确定。

第五条本名录未作规定的建设项目,不纳入建设项目环境影响评价管理;省级生态环境主管部门对本名录未作规定的建设项目,认为确有必要纳入建设项目环境影响评价管理的,可以根据建设项目的污染因子、生态影响因子特征及其所处环境的敏感性质和敏感程度等,提出环境影响评价分类管理的建议,报生态环境部认定后实施。

第六条本名录由生态环境部负责解释,并适时修订公布。

附件2:《建设项目环境影响评价分类管理名录(修订征求意见稿)》修订说明一、修订背景根据《建设项目环境保护管理条例》(国务院第253号令)第七条的规定,原国家环境保护总局制定了《建设项目环境保护分类管理名录(试行)》(环发〔1999〕99号),并于2001年、2002年、2008年先后三次对“名录”进行了补充和修改。

现行名录是2008年颁布实施的《建设项目环境影响评价分类管理名录》(环境保护部令第2号)。

名录的发布和实施对强化建设项目环境保护分类管理工作,规范行政审批发挥了积极的作用。

据不完全统计,“十一五”期间全国各级环保部门审批报告书88607个(5.3%),报告表674588个(40.3%),登记表912243个(54.4%)。

随着经济社会的发展,环境保护形势的变化,特别是生态文明建设的推进,对环境影响评价工作提出了更高的要求。

为适应环境保护面临的新形势、新要求,结合国家行政审批制度改革要求,进一步简化审批手续,提高审批效率,缩短审批周期,切实加强分类管理在建设项目环境保护管理工作中的基础作用,我部决定对名录进行修订。

二、修订过程根据部里统一工作安排,我们在前期开展大量工作的基础上,于2013年启动了该项工作。

为了做好这项工作,我们成立了名录修订工作组、专家组,编制了工作方案。

2013年初,我们广泛征求了各省评估中心、部分环评单位以及煤炭、电力、钢铁、石油化工、有色金属、机械工业、轻工业等行业协会等单位对现行名录的意见和修订建议。

共收到53个单位的反馈意见共计1040条。

同时,在2013年5月和2014年3月,先后赴福建、江苏、河南、新疆、北京、内蒙等地实地开展调研,组织省、市、县三级环保部门、评估机构和评价单位开展座谈,深入了解地方执行名录的情况、环评分类管理的特色和相关意见建议。

通过征求意见和现场调研,我们对名录修订的现实需求了解的更加深入,为修订工作奠定了坚实的基础。

针对收到的意见和建议,我们多次召开名录修订工作研讨会和专家讨论会,认真分析研究每一条反馈意见。

建设项目环境影响评价分类管理名录修改后(含说明及调整情况)建设项目环境影响评价分类管理名录-修改后(含说明及调整情况)-建设项目环境影响评价分类管理名录(送审稿)环评类别项目类别报告书报告表登记表本栏目环境敏感区含义国民经济行业分类代码说明调整情况a水利库容1000万立方米及以上;涉及环境敏感区的(一)和(二)中的重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道、重要湿地、珍稀濒危野生动植物天然集中分布区、水产种质资源保护区(一),(三)和(二)中的重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道、重要湿地、珍稀濒危野生动植物天然集中分布区、水产种质资源保护区(一),(三)和(二)中的重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道、重要湿地、珍稀濒危野生动植物天然集中分布区、水产种质资源保护区n7630天然水收集与分配1、水库其他/补充水库项目可能涉及的环境敏感区无变化2、灌区新建5万亩及以上其他/灌区改造项目降为编制报告表,改造项目不涉及选址问题,对环境造成轻度影响,编制报告表规范项目类别的名称;补充引调水工程可能涉及的环境敏感区;分类管理名录条款修改中取消了资源性缺水地区缩小报告书范围,部分报告书降为报告表3、引调水工程跨流域调水;大中型河流引水;小型河流年总引水量超过天然年径流量1/4及以上的;涉及环境敏感区的其他/n7620水资源管理无变化4、防洪治涝工程涉及环境敏感区的不涉及环境敏感区的/n7610防洪除涝设施管理按照项目所在区域是否涉及环境敏感区划分环评类别,涉及环境敏感区的防洪治涝工程可能对环境影响重大调整报告书和报告表范围―1―环评类别项目类别5、地下水开采报告书日取水量1万立方米及以上;涉及环境敏感区的报告表登记表其他/本栏目环境敏感区含义(一)和(二)中的重要湿地国民经济行业分类代码说明分类管理名录条款修改中取消了资源性缺水地区调整情况无变化降级,报告书降为报告表无变化b农、林、牧、渔6、农业垦殖/全部涉及环境敏感区的/不涉及环境敏感区的(一)和(二)中的基本草原、重要湿地、水土流失重点防治区a01农业a01农业此类项目对环境造成轻度影响,编制报告表分类管理名录条款修改中取消了资源性缺水地区和富营养化水域规范项目类别的名称,农产品基地分种植基地和加工基地,农产品加工属轻工类;省市环境保护行政主管部门有此类项目审批有林下经济作物种植项目,如海南;此类项目对环境的影响很小,可填写登记表此类项目对环境造成轻度影响,编制报告表7、农田改造项目/8、农产品种植、林下经济作物种植基地项目//全部a01农业降级,报告书降为登记表降级,报告表降为登记表9、经济林基地10、森林采伐//全部全部//降级,报告书降为报告表降级,报告书降为报告表a024木材和竹材采运大型养殖项目主要会占用土地,消耗水,产生粪便等,可以做农肥等综合利用,对环境造成轻度影响,编制报告表,其他可填写登记表;畜禽养殖场、养殖小区的规模根据农牧主管部门规定的规模标准划分11、养殖场(区)/大型畜禽养殖场、养殖小区其他a03畜牧业降级,报告书降为报告表降级,部分报告表降为登记表―2―环评类别项目类别12、围栏养殖/报告书报告表登记表本栏目环境敏感区含义国民经济行业分类代码a03畜牧业a041水产养殖a0190其他农业说明此类项目,对环境造成轻度影响,可填写登记表;主要是对水环境的影响,可编制报告表对环境影响分析和专项评价调整情况降级,报告书降为登记表降级,报告表降为登记表降级,报告书降为报告表无变化无变化无变化无变化升级,报告表升为报告书/全部13、水产养殖项目14、农业转基因项目、物种引进项目/全部全部///c地质勘查15、基础地质勘查16、水利、水电工程地质勘查17、矿产地质勘查(包括探矿活动)///全部全部全部///m7474基础地质勘查m7471能源矿产地质勘查m7472固体矿产地质勘查d煤炭18、煤层气开采全部//b0720天然气开采可能对环境造成重大影响,编制报告书煤炭开采、洗选、储存、集运可合并为一个类别;选煤场规模与煤炭开采相匹配,一般在煤炭开采项目内包括,单独建设选煤场占地较小,选煤废水可作到不外排,矸石可综合利用,编制报告表即可;19煤炭开采、洗选、煤炭开采储存、集运选煤、配煤、储存、/集运、排矸场b06煤炭开采和洗选业合并类别20、型煤、水煤浆生产/全部全部///c4120煤制品制造无变化无变化e电力21、火力发电(包括热电)d4411火力发电―3―环评类别项目类别报告书报告表登记表本栏目环境敏感区含义国民经济行业分类代码d4412水力发电说明调整情况22、水力发电全部//此类项目涉及生态影响、移民等诸多问题,对环境可能造成升级,报告表升重大影响,编制报告书;为报告书补充项目可能涉及的环境敏感区农林生物质气化发电产生的污染单一,对环境可能造成轻度影响,编制报告表即可满足环评要求缩小报告书范围,部分报告书降为报告表23、生物质发电24、综合利用发电25、其他能源发电26、送(输)变电工程沼气发电、农林生物质直接燃垃圾填埋气烧、生活垃圾焚烧发发电、农林/电生物质气化发电单纯利用余利用矸石、油页岩、热、余压、石油焦、污泥、蔗渣余气(含瓦/等发电斯、煤层气)发电潮汐发电;总装机容利用地热、量50000千瓦及以上太阳能等/的风力发电且涉及发电;其他环境敏感区的风力发电500千伏及以上;330千伏及以上且涉其他/及环境敏感区的d4419其他电力生产d4419其他电力生产无变化(一)和(三)d4414风力发电d4415太阳能发电d4419其他电力生产d4420电力供应无变化(一)和(三)无变化无变化f石油、天然气27、石油开采全部//b0710石油开采增加页岩气。

建设项目环境影响评价分类管理名录2018-05-02(2017年6月29日环境保护部令第44号公布根据2018年4月28日公布的《关于修改<建设项目环境影响评价分类管理名录>部分内容的决定》修正)第一条为了实施建设项目环境影响评价分类管理,根据《中华人民共和国环境影响评价法》第十六条的规定,制定本名录。

第二条根据建设项目特征和所在区域的环境敏感程度,综合考虑建设项目可能对环境产生的影响,对建设项目的环境影响评价实行分类管理。

建设单位应当按照本名录的规定,分别组织编制建设项目环境影响报告书、环境影响报告表或者填报环境影响登记表。

第三条本名录所称环境敏感区是指依法设立的各级各类保护区域和对建设项目产生的环境影响特别敏感的区域,主要包括生态保护红线范围内或者其外的下列区域:(一)自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地、海洋特别保护区、饮用水水源保护区;(二)基本农田保护区、基本草原、森林公园、地质公园、重要湿地、天然林、野生动物重要栖息地、重点保护野生植物生长繁殖地、重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道、天然渔场、水土流失重点防治区、沙化土地封禁保护区、封闭及半封闭海域;(三)以居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等为主要功能的区域,以及文物保护单位。

第四条建设单位应当严格按照本名录确定建设项目环境影响评价类别,不得擅自改变环境影响评价类别。

环境影响评价文件应当就建设项目对环境敏感区的影响作重点分析。

第五条跨行业、复合型建设项目,其环境影响评价类别按其中单项等级最高的确定。

第六条本名录未作规定的建设项目,其环境影响评价类别由省级生态环境主管部门根据建设项目的污染因子、生态影响因子特征及其所处环境的敏感性质和敏感程度提出建议,报生态环境部认定。

第七条本名录由生态环境部负责解释,并适时修订公布。

第八条本名录自2017年9月1日起施行。

2015年4月9日公布的原《建设项目环境影响评价分类管理名录》(环境保护部令第33号)同时废止。

建设项目环境影响评价分类管理名录(2018年4月28日启用)来源:生态环境部2018-05-04(2017年6月29日环境保护部令第44号公布根据2018年4月28日公布的《关于修改<建设项目环境影响评价分类管理名录>部分内容的决定》修正)第一条为了实施建设项目环境影响评价分类管理,根据《中华人民共和国环境影响评价法》第十六条的规定,制定本名录。

第二条根据建设项目特征和所在区域的环境敏感程度,综合考虑建设项目可能对环境产生的影响,对建设项目的环境影响评价实行分类管理。

建设单位应当按照本名录的规定,分别组织编制建设项目环境影响报告书、环境影响报告表或者填报环境影响登记表。

第三条本名录所称环境敏感区是指依法设立的各级各类保护区域和对建设项目产生的环境影响特别敏感的区域,主要包括生态保护红线范围内或者其外的下列区域:(一)自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地、海洋特别保护区、饮用水水源保护区;(二)基本农田保护区、基本草原、森林公园、地质公园、重要湿地、天然林、野生动物重要栖息地、重点保护野生植物生长繁殖地、重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道、天然渔场、水土流失重点防治区、沙化土地封禁保护区、封闭及半封闭海域;(三)以居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等为主要功能的区域,以及文物保护单位。

第四条建设单位应当严格按照本名录确定建设项目环境影响评价类别,不得擅自改变环境影响评价类别。

环境影响评价文件应当就建设项目对环境敏感区的影响作重点分析。

第五条跨行业、复合型建设项目,其环境影响评价类别按其中单项等级最高的确定。

第六条本名录未作规定的建设项目,其环境影响评价类别由省级生态环境主管部门根据建设项目的污染因子、生态影响因子特征及其所处环境的敏感性质和敏感程度提出建议,报生态环境部认定。

第七条本名录由生态环境部负责解释,并适时修订公布。

第八条本名录自2017年9月1日起施行。

建设项目环境影响评价分类管理名录(2017年6月29日环境保护部令第44号公布根据2018年4月28日公布的《关于修改<建设项目环境影响评价分类管理名录>部分内容的决定》修正)第一条为了实施建设项目环境影响评价分类管理,根据《中华人民共和国环境影响评价法》第十六条的规定,制定本名录。

第二条根据建设项目特征和所在区域的环境敏感程度,综合考虑建设项目可能对环境产生的影响,对建设项目的环境影响评价实行分类管理。

建设单位应当按照本名录的规定,分别组织编制建设项目环境影响报告书、环境影响报告表或者填报环境影响登记表。

第三条本名录所称环境敏感区是指依法设立的各级各类保护区域和对建设项目产生的环境影响特别敏感的区域,主要包括生态保护红线范围内或者其外的下列区域:(一)自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地、海洋特别保护区、饮用水水源保护区;(二)基本农田保护区、基本草原、森林公园、地质公园、重要湿地、天然林、野生动物重要栖息地、重点保护野生植物生长繁殖地、重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道、天然渔场、水土流失重点防治区、沙化土地封禁保护区、封闭及半封闭海域;(三)以居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等为主要功能的区域,以及文物保护单位。

第四条建设单位应当严格按照本名录确定建设项目环境影响评价类别,不得擅自改变环境影响评价类别。

环境影响评价文件应当就建设项目对环境敏感区的影响作重点分析。

第五条跨行业、复合型建设项目,其环境影响评价类别按其中单项等级最高的确定。

第六条本名录未作规定的建设项目,其环境影响评价类别由省级生态环境主管部门根据建设项目的污染因子、生态影响因子特征及其所处环境的敏感性质和敏感程度提出建议,报生态环境部认定。

第七条本名录由生态环境部负责解释,并适时修订公布。

第八条本名录自2017年9月1日起施行。

2015年4月9日公布的原《建设项目环境影响评价分类管理名录》(环境保护部令第33号)同时废止。

关于修改《建设项目环境影响评价分类管理名录》部分内容的决定《关于修改〈建设项目环境影响评价分类管理名录〉部分内容的决定》已于2018年4月28日经生态环境部第3次部务会议通过,现予公布,自公布之日起施行。

生态环境部部长李干杰

2018年4月28日关于修改《建设项目环境影响评价分类管理名录》部分内容的决定

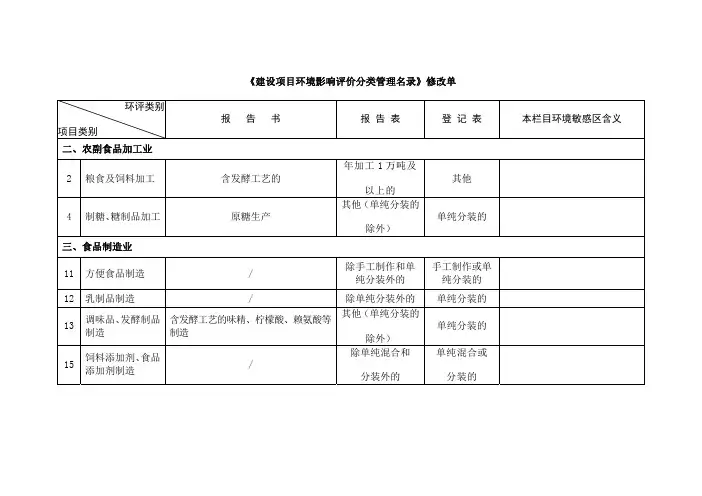

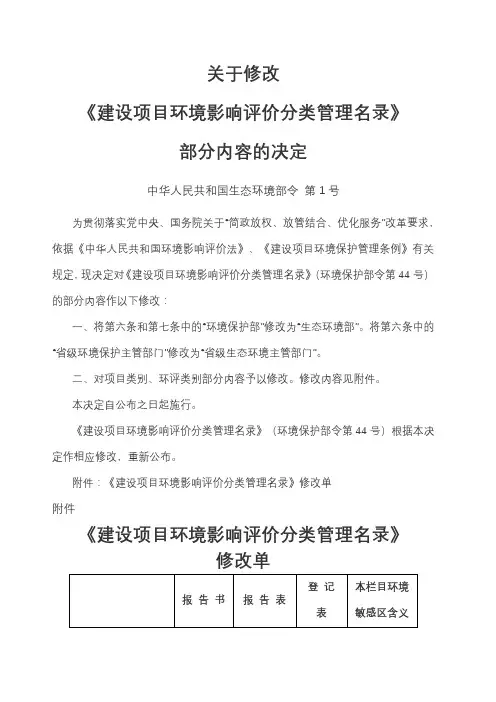

为贯彻落实党中央、国务院关于“简政放权、放管结合、优化服务”改革要求,依据《中华人民共和国环境影响评价法》《建设项目环境保护管理条例》有关规定,现决定对《建设项目环境影响评价分类管理名录》(环境保护部令第44号)的部分内容作以下修改:

一、将第六条和第七条中的“环境保护部”修改为“生态环境部”。

将第六条中的“省级环境保护主管部门”修改为“省级生态环境主管部门”。

二、对项目类别、环评类别部分内容予以修改。

修改内容见附件。

本决定自公布之日起施行。

《建设项目环境影响评价分类管理名录》(环境保护部令第44号)根据本决定作相应修改,重新公布。

附件:《建设项目环境影响评价分类管理名录》修改单↓↓↓。

理名录》部分内容的决定

生态环境部令第1号

《关于修改〈建设项目环境影响评价分类管理名录〉部分内容的决定》已于2018年4月28日经生态环境部第3次部务会议通过,现予公布,自公布之日起施行。

生态环境部部长李干杰

2018年4月28日

理名录》部分内容的决定

为贯彻落实党中央、国务院关于“简政放权、放管结合、优化服务”改革要求,依据《中华人民共和国环境影响评价法》《建设项目环境保护管理条例》有关规定,现决定对《建设项目环境影响评价分类管理名录》(环境保护部令第44号)的部分内容作以下修改:

一、将第六条和第七条中的“环境保护部”修改为“生态环境部”。

将第六条中的“省级环境保护主管部门”修改为“省级生态环境主管部门”。

二、对项目类别、环评类别部分内容予以修改。

修改内容见附件。

本决定自公布之日起施行。

《建设项目环境影响评价分类管理名录》(环境保护部令第44号)根据本决定作相应修改,重新公布。

附件

《建设项目环境影响评价分类管理名录》修改单。