经济学中的效用理论

- 格式:ppt

- 大小:747.00 KB

- 文档页数:51

经济学中的效用理论效用理论是经济学中的重要概念,它主要用于解释和分析人们在经济活动中所表现出的选择行为。

本文将从效用理论的起源、发展,以及与其他经济学理论的关系等方面进行探讨。

1. 效用理论的起源效用理论最早可以追溯到18世纪末19世纪初的英国经济学家杰里米·边沁。

边沁在其著作《论财富》中首次提出了“效用”这一概念,并将其定义为人们对商品或服务满足其需求和欲望的程度。

边沁认为,人们在进行经济决策时,会根据自己对不同商品的效用进行选择,追求效用最大化。

2. 马歇尔的效用理论19世纪末20世纪初的英国经济学家阿尔弗雷德·马歇尔在其著作《经济学原理》中对效用理论进行了深入研究和发展。

他提出了“边际效用递减”的概念,即当某种商品或服务的数量增加时,对个体而言,其边际效用逐渐减少。

这意味着人们在选择时会考虑到商品或服务的边际效用,并在边际效用相等时进行取舍。

3. 效用理论与需求曲线由于效用理论的引入,需求理论得到了重大突破和发展。

效用理论认为,消费者在购买商品时会根据其效用程度进行选择。

基于这一理论,经济学家提出了需求曲线的概念,在价格和需求之间建立了明确的关系。

需求曲线表明,当商品的价格上升时,其效用相对减少,从而导致需求减少;反之,当价格下降时,其效用相对增加,从而导致需求增加。

4. 效用理论与边际效用分析效用理论的另一个重要概念是边际效用。

边际效用是指个体在增加或减少一单位商品或服务时所获得的额外效用。

边际效用分析进一步深化了效用理论的研究。

在经济学中,人们通常会比较边际效用与边际成本,以确定最优决策。

当边际效用大于边际成本时,个体会选择增加消费;反之,当边际效用小于边际成本时,个体会选择减少消费。

5. 效用理论的应用效用理论在经济学中有着广泛的应用。

例如,在风险与不确定性分析中,效用函数可用于衡量个体对风险的承受能力;在公共政策制定中,效用理论可以帮助政府进行成本效益分析;在消费者行为研究中,效用理论可以解释人们对不同商品和服务的选择偏好。

经济学中的边际效用理论解析边际效用是经济学中的一个重要概念,指的是增加或减少一个单位的某种货币或实物资源所带来的额外效用变化。

边际效用理论是经济学家用来解释人们在决策过程中如何权衡成本和效益的一种工具。

本文将对边际效用理论进行深入解析,探讨其在经济学中的应用。

一、边际效用理论的基本原理边际效用理论的基本原理主要可以归纳为以下几个方面:1. 递减的边际效用:当人们消费某种商品或服务时,随着消费量的增加,其对于个体来说带来的边际效用逐渐减少。

例如,当一个人饱食度不高时,吃下一块蛋糕可以带来比较大的满足感,但是当他已经吃了几块蛋糕后,每增加一块蛋糕的边际效用就逐渐减少。

2. 边际效用均衡原理:人们在进行决策时,会选择使边际效用相等的方案。

也就是说,当某种资源的边际效用等于其价格时,人们会达到一种均衡状态。

例如,当商品的价格较高时,人们的边际效用会下降,因此他们会减少消费;而当商品价格较低时,边际效用上升,人们会增加消费。

3. 边际效用与边际成本的比较:人们进行决策时会将边际效用与边际成本进行比较。

如果边际效用大于边际成本,人们会增加消费;如果边际效用小于边际成本,人们会减少消费。

这种比较有助于个体在资源有限的情况下做出最优决策。

二、边际效用理论的应用边际效用理论在经济学中有着广泛的应用,对于解释和分析人们的消费决策、生产决策以及公共政策等方面起到了重要的作用。

1. 消费决策:边际效用理论对于解释消费者行为和需求曲线具有重要意义。

消费者在进行购买决策时,会权衡边际效用和边际成本,以达到满足自身最大化效用的目标。

例如,当购买某种商品时,消费者会考虑消费的数量和价格,并在边际效用等于边际成本时作出决策。

2. 生产决策:边际效用理论也可以应用于企业的生产决策。

企业在进行生产时,同样需要权衡边际效用和边际成本的关系。

例如,企业在决定生产某种产品时,会考虑每单位产品生产所带来的边际效用,以及所需的生产成本,从而决定最优的生产方案。

微观经济学效用理论知识点解析在微观经济学的广袤领域中,效用理论宛如一颗璀璨的明珠,为我们理解消费者的决策行为和市场需求提供了关键的理论基石。

效用理论试图解释消费者如何在各种商品和服务之间进行选择,以最大化他们的满足感或效用。

一、效用的概念效用,简单来说,就是消费者从消费某种物品或服务中所获得的满足程度。

这种满足程度是主观的,因人而异,并且难以精确衡量。

例如,对于一个热爱阅读的人来说,购买一本心仪的书籍可能带来很高的效用;而对于对阅读不感兴趣的人,这本书可能几乎没有效用。

需要注意的是,效用并不等同于物品或服务的客观使用价值。

同样的一个苹果,对于饥饿的人可能具有很高的效用,而对于已经吃饱的人,效用则会大幅降低。

二、总效用和边际效用总效用是指消费者在一定时间内从消费一定量的某种商品或服务中所得到的总的满足程度。

边际效用则是指消费者在增加一单位某种商品或服务的消费时所增加的满足程度。

假设一个人吃苹果,当他吃第一个苹果时,可能感到非常满足,总效用大幅增加。

但随着吃的苹果数量增加,每多吃一个苹果所带来的额外满足感(边际效用)会逐渐减少。

当吃到一定程度,比如已经很饱了,再吃一个苹果可能会感到不舒服,此时边际效用甚至为负。

边际效用递减规律是效用理论中的一个重要规律。

它指出,在一定时间内,在其他商品的消费数量保持不变的条件下,随着消费者对某种商品消费量的增加,消费者从该商品连续增加的每一消费单位中所得到的效用增量即边际效用是递减的。

这一规律在生活中有很多体现。

比如,我们在口渴时喝第一杯水感觉非常解渴,效用很高,但随着喝水量的增加,每多喝一杯水带来的解渴效果逐渐降低。

三、无差异曲线无差异曲线是用来表示消费者偏好相同的两种商品的所有组合的曲线。

或者说,它是表示能够给消费者带来相同的效用水平或满足程度的两种商品的所有组合的曲线。

无差异曲线具有以下几个特点:1、离原点越远的无差异曲线代表的效用水平越高。

因为在同一条无差异曲线上,各点的效用水平相同,而离原点越远的无差异曲线所包含的商品组合数量越多,所以效用水平越高。

效用理论经济学习题效用函数和边际效用的经济解读效用理论经济学习题在经济学中,效用理论是解释个体对商品或服务偏好的一种理论框架。

通过研究个体的效用函数和边际效用,我们可以深入理解经济决策的背后机制。

本文将通过经济解读的方式,探讨效用函数和边际效用在经济学中的重要性及应用。

1. 效用函数的概念效用函数是描述个体对不同商品或服务的偏好程度的数学函数。

它可以用来量化个体对一种或多种商品的满足程度。

效用函数通常形式为U(x₁, x₂, ..., xn),其中x₁, x₂, ..., xn代表不同商品或服务的数量。

效用函数的数值越大,表示个体对该商品或服务的偏好程度越高。

2. 边际效用的概念边际效用是指每增加一单位商品或服务对总效用的变化量。

边际效用可以用来衡量个体对额外消费的偏好程度。

边际效用的计算公式为MU(x) = ∂U(x)/∂x,其中MU(x)表示x数量的商品或服务的边际效用,U(x)表示总效用关于x的函数。

3. 边际效用递减原理边际效用递减原理是指随着个体对某种商品或服务的消费量增加,其边际效用逐渐减小。

这意味着人们在满足初级需求后,对于额外的商品或服务的边际效用越来越低。

例如,当一个人感到口渴时,第一杯水的边际效用可能非常高。

但是,随着饮水数量的增加,每多喝一杯水的边际效用就逐渐减小。

4. 边际效用和消费决策理性个体在进行消费决策时会考虑边际效用。

根据经济学原理,个体将追求达到“边际效用最大化”的状态,即在所拥有的资源限制下,将资源配置到各种商品或服务上以使整体效用最大化。

个体将比较商品或服务的边际效用和价格,并选择使边际效用与价格相等的点。

5. 机会成本和边际效用机会成本是指个体由于选择某种商品或服务而放弃的最高评价替代品的价值。

机会成本与边际效用密切相关。

个体在进行决策时,不仅要考虑边际效用,还要权衡机会成本。

如果某种商品或服务的边际效用高于其机会成本,个体将选择购买该商品或服务。

相反,如果边际效用低于机会成本,个体将放弃购买。

理论经济学中的效用理论理论经济学中的效用理论是经济学领域中的一个基本概念。

它探讨了人们在做出经济决策时追求的满足程度以及这种满足程度的量化方式。

本文将从效用理论的起源、发展以及在经济学中的重要应用等方面进行探讨。

效用理论最早起源于经济学家威廉·斯坦利·杰文斯的研究。

他在19世纪70年代提出了效用理论的初步框架。

通过对人们在经济活动中追求满足程度的分析,杰文斯认为效用应该是一种主观体验,并且可以通过个体对不同选择的偏好来衡量。

这一观点引发了后续经济学家的广泛探讨与研究。

效用理论随后经过了一系列的发展与完善。

弗朗西斯·培根威斯特、约翰·贝茨·克拉克等经济学家在杰文斯的基础上提出了边际效用的概念,即每增加一单位商品对人们带来的满足程度递减。

这一理论进一步深化了对效用的理解,并为后续的经济学家提供了更多的研究方向。

在经济学中,效用函数是衡量个体经济决策的重要工具。

效用函数描述了不同选择对个体满足程度的影响。

根据效用函数的不同形式,可以推导出个体在不同情境下的最优选择。

例如,马歇尔的消费者剩余理论将效用函数与供求关系相结合,通过分析价格与消费者需求之间的关系,来解释市场均衡价格与数量的形成。

效用理论在经济学中有着广泛的应用。

在微观经济学中,效用理论被用来解释消费者行为、生产者行为以及市场运作等方面。

消费者行为理论利用效用理论描述个体做出消费决策的方式,并通过边际效用分析来解释个体消费偏好的形成。

同时,生产者行为理论也利用效用函数来分析生产者在不同产出水平下的决策。

在宏观经济学中,效用理论被用来解释经济政策的效果。

例如,供给侧经济学中的减税政策被认为可以提高消费者的效用,进而刺激经济增长。

通过效用理论的分析,经济学家可以评估不同政策对经济体的影响,并提出相应的政策建议。

总之,理论经济学中的效用理论是经济学研究的重要基石。

通过对效用的研究,我们可以更好地理解人们在经济决策中的行为模式与偏好,并从中提取有价值的经济规律。

新古典经济学主要观点新古典经济学是现代经济学的主流学派之一,它的发展历程可以追溯到19世纪末20世纪初。

新古典经济学的主要观点包括:效用理论、生产要素市场理论、一般均衡理论、资本理论等。

下面将分别对这些观点进行阐述。

一、效用理论效用理论是新古典经济学的核心理论之一,它强调个体对商品的需求是基于其对商品带来的效用程度的判断。

效用是指个体对某种商品或服务的感觉程度,是主观的、个体的。

新古典经济学认为,个体追求效用最大化是其行为的基本原则。

因此,在市场交换中,个体会根据自身的效用判断来决定是否购买商品,以及购买多少商品。

二、生产要素市场理论生产要素市场理论是新古典经济学的另一个重要理论,它认为劳动力、资本和土地是生产的三个要素。

在市场经济中,这些要素是可以自由流动的,它们的价格由市场供求关系决定。

新古典经济学认为,这种市场机制可以有效地调节生产要素的配置,从而实现资源的高效利用。

三、一般均衡理论一般均衡理论是新古典经济学的另一个核心理论,它认为市场经济中各个市场之间存在着相互依存的关系,因此,一个市场的变化会对其他市场产生影响。

一般均衡理论试图通过对各个市场之间的相互作用进行分析,从而确定市场均衡价格和数量。

这种分析方法可以用来研究市场失灵的原因和后果,以及政府干预的效果。

四、资本理论资本理论是新古典经济学的另一个重要组成部分,它强调资本的生产和投资对经济增长的作用。

新古典经济学认为,资本的投资可以提高生产力和劳动生产率,从而促进经济增长。

此外,资本的生产和投资也会受到市场供求关系的影响,因此,资本的投资应该是在市场机制的作用下进行的。

综上所述,新古典经济学是一种以市场经济为基础的经济学理论,强调个体追求效用最大化、生产要素市场机制的自由流动、市场之间的相互依存关系,以及资本的生产和投资对经济增长的作用。

这些理论为我们理解市场经济的运作机制和经济增长的原因提供了重要的思路和方法。

经济学中的效用理论与消费行为在经济学中,效用理论是研究人们在做出消费决策时如何评估不同选择的一种理论。

它探索了人们如何在有限的资源条件下,满足他们不同需求的最佳方式。

通过分析人们对不同物品和服务的偏好,效用理论提供了解释人们消费行为的框架。

本文将探讨效用理论的基本概念,并探讨其在实际消费行为中的应用。

一、效用理论的基本概念1. 边际效用效用理论中的一个重要概念是边际效用。

边际效用指的是增加或减少一单位消费品所带来的额外满足感。

例如,一个人每天喝第一杯咖啡时,会觉得非常愉悦,但随着喝的咖啡数量增加,每一杯咖啡的边际效用逐渐减小。

这意味着对于一个人来说,在满足了一定的需求后,每一单位消费所带来的满足感会递减。

2. 总效用总效用是指一个人从消费一定数量的某种物品或服务中所得到的总体满足感。

通过衡量一个人对一种物品或服务的整体满意度,经济学家可以研究人们对不同选择的偏好。

总效用的量化分析可以通过消费者的选择行为和需求曲线来实现。

二、效用理论在消费行为中的应用1. 边际效用与预算选择效用理论对人们在有限预算下如何做出最佳消费选择提供了指导。

根据效用理论,人们在做出购买决策时会评估不同选项的边际效用。

如果一个产品的边际效用比其价格高,人们往往会倾向于购买更多该产品。

相反,如果一个产品的边际效用低于其价格,人们可能会减少对该产品的购买量。

通过比较不同产品的边际效用与价格,人们可以在有限预算下做出最优消费选择。

2. 替代效用与补充效用效用理论还解释了人们如何在不同产品之间进行取舍和选择。

当两种产品可以互相替代时,人们会根据产品的边际效用和价格来决定购买哪一种产品。

例如,当价格上涨时,人们可能会选择购买替代品来替代原先的产品。

相反,当两种产品可以相互补充时,人们可能倾向于同时购买两种产品以获得更高的总效用。

三、实际案例分析:汽车购买决策为了更好地理解效用理论在消费行为中的应用,让我们来分析一个普遍的购买决策案例:汽车购买。

效用与福利理论效用与福利理论是一种经济学理论,旨在解释人们的经济行为和偏好如何影响社会福利。

一、效用理论效用理论是经济学中的一个重要理论,它描述了人们对各种经济商品和服务的需求程度。

根据效用理论,每个人都追求最大化自己的满足感或幸福感。

人们的效用水平取决于他们对商品和服务的喜好程度。

例如,一个人更喜欢巧克力而不是苹果,因此他会在购买决策中更倾向于选择巧克力。

二、边际效用递减定律边际效用递减定律是效用理论的核心原理之一。

此定律指出,当一个人拥有更多的商品或服务时,他们从每个单位商品或服务中获得的额外满足感正在递减。

以食品为例,一个人在饥饿状态下食用第一块面包时,会感到极大的满足感。

然而,随着进食的继续,每多吃一块面包,他从中获得的额外满足感会逐渐减少。

三、消费者剩余消费者剩余是效用理论的一个重要概念。

它是指一个消费者愿意为某个商品或服务支付的最高价格与实际购买所需的价格之间的差额。

消费者剩余衡量了消费者在购买商品或服务时所获得的经济利益。

当消费者获得的满足感超过他们支付的价格时,就会产生消费者剩余。

四、生产者剩余与消费者剩余类似,生产者剩余是生产者在售出所生产的商品或服务时所获得的经济利益。

它是指生产者实际售价与他们为生产商品或服务所支付的成本之间的差额。

生产者剩余是衡量生产者从生产和销售商品或服务中获取的利润和回报的指标。

五、福利经济学福利经济学是基于效用和福利理论的一个分支,它旨在评估和提高社会福利水平。

福利经济学强调了消费者和生产者的福利,以及实现社会资源的最优配置。

通过分析消费者和生产者剩余,福利经济学可以确定最优的资源分配方式和政策措施,以最大化社会福利。

六、效用与福利理论在政策制定中的应用效用与福利理论在政策制定中发挥着重要作用。

政府可以利用福利经济学的原理来制定适当的税收政策、价格政策和市场监管政策,以促进社会福利的最大化,并减少资源的浪费和市场失灵的情况。

总结:效用与福利理论是经济学中重要的理论框架,它描述了人们对商品和服务的需求程度以及人们追求最大化自己满足感的决策行为。

经济学中的边际效用理论边际效用理论是经济学中的重要理论之一,它探讨了个体在做出决策时考虑到每一单位增加或减少带来的效用变化。

本文将从边际效用的概念、理论基础和应用等方面进行分析,以揭示边际效用理论在经济学中的重要作用。

一、边际效用的概念边际效用是指当一个人或一个企业获得或消耗一单位商品或服务时,所带来的额外满足感或效用变化。

它是在满足了某种需求后,在继续增加或减少相同物品数量时,效用的变化情况。

边际效用的概念源于马歇尔所著的《经济学原理》。

二、边际效用理论的基础边际效用理论的基础可以归结为两个方面:一是个人效用函数的不断凹凸性递减,二是消费者在实现效用最大化时所面临的约束条件。

个人效用函数的不断凹凸性递减意味着随着消费的增加,每一单位物品或服务对个体带来的满足感或效用会不断下降。

例如,一个人渴了喝一瓶水会带来很大的满足感,但是当他已经喝了几瓶之后,每多喝一瓶水所带来的效用就会递减。

消费者在实现效用最大化时所面临的约束条件指的是个体所面临的收入、物品价格和预算等方面的限制。

在有限的资源和收入约束下,个体需要在各种物品和服务之间做出选择以最大化整体效用。

三、边际效用理论的应用1. 消费者决策边际效用理论在消费者决策方面具有重要应用价值。

根据边际效用理论,消费者应该在边际效用相等时实现资源的最优配置。

换言之,消费者应该使每单位货币能够获得的边际效用相等。

例如,在购买商品时,消费者应该根据个体对商品的边际效用进行评估,以决定是否继续购买。

2. 生产决策边际效用理论在生产决策中也有广泛应用。

企业通过评估边际成本和边际收益来确定生产的最佳水平。

当边际收益大于边际成本时,企业会选择增加生产水平;反之,当边际成本大于边际收益时,则会减少生产。

边际效用理论使企业能够在生产决策中实现资源的最优配置。

3. 资源分配边际效用理论也为资源的分配提供了指导。

在资源有限的情况下,边际效用理论可以帮助决策者将资源分配到效用最大化的领域。

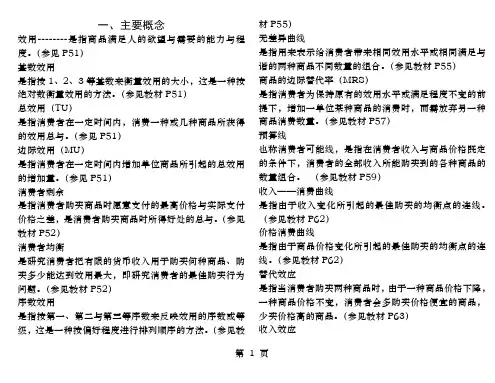

一、主要概念效用--------是指商品满足人的欲望与需要的能力与程度。

(参见P51)基数效用是指按1、2、3等基数来衡量效用的大小,这是一种按绝对数衡量效用的方法。

(参见教材P51)总效用(TU)是指消费者在一定时间内,消费一种或几种商品所获得的效用总与。

(参见P51)边际效用(MU)是指消费者在一定时间内增加单位商品所引起的总效用的增加量。

(参见P51)消费者剩余是指消费者购买商品时愿意支付的最高价格与实际支付价格之差,是消费者购买商品时所得好处的总与。

(参见教材P52)消费者均衡是研究消费者把有限的货币收入用于购买何种商品、购买多少能达到效用最大,即研究消费者的最佳购买行为问题。

(参见教材P52)序数效用是指按第一、第二与第三等序数来反映效用的序数或等级,这是一种按偏好程度进行排列顺序的方法。

(参见教材P55)无差异曲线是指用来表示给消费者带来相同效用水平或相同满足与谐的两种商品不同数量的组合。

(参见教材P55)商品的边际替代率(MRS)是指消费者为保持原有的效用水平或满足程度不变的前提下,增加一单位某种商品的消费时,而需放弃另一种商品消费数量。

(参见教材P57)预算线也称消费者可能线,是指在消费者收入与商品价格既定的条件下,消费者的全部收入所能购买到的各种商品的数量组合。

(参见教材P59)收入——消费曲线是指由于收入变化所引起的最佳购买的均衡点的连线。

(参见教材P62)价格消费曲线是指由于商品价格变化所引起的最佳购买的均衡点的连线。

(参见教材P62)替代效应是指当消费者购买两种商品时,由于一种商品价格下降,一种商品价格不变,消费者会多购买价格便宜的商品,少买价格高的商品。

(参见教材P63)收入效应是指当消费者购买两种商品时,由于一种商品名义价格下降,可使现有货币收入购买力增强,可以购买更多的商品达到更高的效应水平。

(参见教材P63)概率-----指一种结果发生的可能性有多大,这种可能性是指一种后果将来发生的可能程度。

经济学中的供求关系和效用理论经济学是探究社会和个人如何分配资源的学科。

在经济学中,供求关系和效用理论是两个核心概念。

供求关系是经济学中的基本原理之一,是经济活动中供给和需求之间的关系。

供求关系反映了市场价格和销售量之间的关系,是经济学家用来研究市场行为和定价的工具。

效用理论则是指消费者在选择商品时所考虑的效用,即满足需求所得到的实际益处。

下文将对这两个概念进行探讨。

一、供求关系供求关系描述了卖方和买方之间的关系。

供给方要求价格高,而购买方则倾向于较低的价格。

高价格能够激励更多的供应方提供更多的产品或服务,但也会减少需求方的需求。

相反,低价格可能减少供给方的数量,但会促进需求方购买更多产品或服务。

在市场中,供求关系会影响价格和销售数量。

当供给量与需求量相等时,会出现均衡点,这个点又称为市场价格。

如果供应变化,价格和销售量也会随之变化。

例如,如果提高供应并减少需求,价格将下降,销售量将增长。

但是,如果提高供应并增加需求,价格将上升,销售量将继续增长,以平衡供求关系。

供求关系也可以影响竞争力。

当供不应求时,卖方会面临更多竞争,因为需求方都在竞争购买有限的产品或服务。

当需求低于可供给的产品或服务时,需求方就会更加舒适,因为他们有更多的选择。

供求关系也会影响行业市场化程度或市场份额。

如果供应过剩,卖方就必须降低价格以增加销售量,这样其他卖方甚至可能退出市场。

二、效用理论效用理论是经济学中的另一个关键概念,它描述了消费者购买决策所考虑的效用。

效用可以是实际益处,也可以是满足需求所带来的实际满足度。

经济学家认为,消费者会在购买时追求最大化的效用,即采取最优的决策来满足自己的需求。

例如,如果消费者需要一辆新车,就会考虑许多因素,如价格、品牌、汽车性能、燃料效率等因素,并做出相应的选择。

效用理论将社会中各种资源分配决策建模为消费者如何获得最大效用的问题。

这些决策涉及如何分配金钱、时间和其他资源来满足个人需求。

理解消费者如何做出这些选择以及它们如何影响市场行为对于在市场中获得成功至关重要。

经济学的十大理论范文经济学是研究人类资源配置和决策的学科。

作为一门综合性的学科,经济学涵盖了众多的理论和范畴。

下面将介绍经济学的十大理论。

第一,供给与需求理论:供给与需求是市场经济中的基本力量。

供给是指生产者愿意向市场出售的产品或服务的数量,而需求是指消费者愿意购买的产品或服务的数量。

供给与需求的平衡决定了市场价格和产量的水平。

第二,边际效益理论:边际效益是指增加或减少一个单位的产量或消费对总效益的影响。

边际效益理论认为,人们在决策时会衡量边际成本与边际收益,只有当边际收益大于边际成本时才会采取行动。

第三,机会成本理论:机会成本是指由于选择其中一种行动而放弃的最有利的替代选择所带来的成本。

机会成本理论强调了资源的稀缺性和选择的必要性,在决策时需要考虑所有的替代选择。

第四,生产要素理论:生产要素包括劳动力、土地和资本。

生产要素理论研究各种生产要素的作用和收益。

第五,效用理论:效用是个体对商品或服务的满意程度。

效用理论研究消费者如何进行选择以最大化其效用。

第六,边际效益递减理论:边际效益递减是指随着消费数量的增加,每单位消费带来的边际效益逐渐减少。

这一理论解释了为什么消费者倾向于在边际效益降低之前增加其消费。

第七,产出与价格关系理论:这一理论探讨了市场价格和产出之间的关系。

根据这一理论,市场价格取决于供给和需求的相对关系。

第八,弹性理论:弹性是指需求或供给对价格或收入变化的敏感程度。

弹性理论研究了不同因素对需求和供给的影响,并解释了市场对环境变化的反应。

第九,经济增长理论:经济增长理论研究了经济如何实现长期持续的增长。

这一理论包括产出增长、资本积累、技术进步等因素的分析。

第十,国际贸易理论:国际贸易理论研究了国家之间的贸易模式和影响。

包括比较优势理论、绝对优势理论和新经济地理学等。

以上是经济学的十大理论,涵盖了经济学的核心范畴和理论框架。

这些理论为了解和解释经济现象提供了重要的工具和方法。

在实际应用中,这些理论可以用于制定经济政策、预测市场走向和解决经济问题。

效用与边际效用理论效用与边际效用理论是经济学中的重要概念,它们帮助人们理解消费者决策和资源配置。

本文将详细介绍效用与边际效用理论的基本概念、原理和应用,并探讨其在经济学领域的重要性。

一、效用理论效用理论是描述人类需求满足程度的概念,它将人们的满足程度抽象为“效用”这一概念。

简单来说,效用是指个体通过消费和其他活动来获得的满足感。

效用理论的基本假设是人们追求最大化效用。

个体在面对有限的资源和多种选择时,会根据其偏好对不同选项进行排序,并选择最能增加效用的选项。

效用理论认为,人们会根据个体的需求和偏好,以及市场上产品的价格和数量等因素,做出最佳决策。

二、边际效用理论边际效用理论是效用理论的重要补充,它探讨了消费者在选择一种商品时,其获得的满足感随着消费数量的增加而变化的情况。

边际效用是指消费者为了获得额外一单位商品而获得的额外满足感。

边际效用与消费数量呈递减关系,即随着消费数量的增加,额外的满足感逐渐减少。

根据边际效用理论,消费者将会停止增加某种商品的消费数量,当其边际效用等于该商品的价格时。

这是因为当边际效用小于价格时,个体可以通过减少该商品的消费,转而购买其他商品,从而提高总体的满足感和效用。

三、效用与边际效用理论的应用效用与边际效用理论在经济学领域有广泛的应用。

以下是其中几个典型的应用场景:1. 消费者选择问题:效用与边际效用理论可以解释为什么人们会根据其偏好和收入水平,将有限的资源用于购买不同的商品和服务。

通过比较不同商品的边际效用,消费者可以作出最佳的购买决策。

2. 生产优化问题:效用与边际效用理论可以帮助企业在生产中做出最优决策。

通过比较不同产品的边际效用和成本,在保持生产效率的情况下,企业可以选择最适合的生产方案和产品组合,以最大化效益。

3. 税收和福利政策:效用与边际效用理论对于分析税收和福利政策的影响也十分重要。

通过衡量消费者在税收和福利政策下的边际效用变化,可以评估政策的影响,为政策制定者提供决策依据。

经济学中的效用理论及其应用经济学是一门研究人们如何管理有限资源的学科。

在经济学中,效用理论是一种重要的分析工具,它试图解释和预测人们经济行为的动机和决策过程。

本文将介绍效用理论的基本概念和原理,并探讨其在实际生活中的应用。

一、效用理论的基本概念效用是指人们从消费或其他经济活动中获得的满足感或福利。

效用理论的基本假设是人们是理性的,追求自身福利最大化。

根据效用理论,人们会根据效用来作出决策,追求效用最大化的目标。

二、边际效用和边际效用递减原理在经济学中,边际效用是指人们从消费或其他经济活动中得到的额外满足感。

边际效用递减原理指的是随着消费的增加,每次额外消费带来的边际效用逐渐减少。

例如,一个人喝咖啡的效用就是他从咖啡中获得的满足感。

当他喝第一杯咖啡时,效用可能很高,因为他渴望喝咖啡。

然而,当他喝了一些杯咖啡之后,他对额外一杯咖啡的渴望可能就会减弱。

这就是边际效用递减原理的体现。

三、效用函数和边际效用曲线在效用理论中,经济学家使用效用函数和边际效用曲线来表示人们对不同消费组合的效用。

效用函数是一个数学函数,将不同消费组合和其效用联系起来。

边际效用曲线则描述了每次额外消费所带来的边际效用。

通过效用函数和边际效用曲线,经济学家可以分析消费者的选择和需求曲线。

当消费者的收入增加时,他们的效用函数可能会发生变化,从而导致需求曲线的变化。

这种分析有助于理解消费者在面对不同价格和收入水平时的购买决策。

四、效用理论在经济政策中的应用效用理论在经济政策中有着广泛的应用。

例如,在税收政策中,政府可以使用效用理论来评估不同税收方案对消费者福利的影响。

通过分析消费者对不同商品的需求弹性和边际效用曲线,政府可以设计更合理的税收政策,以最大程度地提高整体福利。

此外,效用理论还可以应用于公共物品的供给和价格决策。

根据效用理论,公共物品的效用是非竞争性的,每个人都能从中获得满足感。

政府可以通过评估公共物品的边际效用和供给成本,制定合理的公共物品供给和定价策略。