(完整版)第二讲孔子的教育思想

- 格式:ppt

- 大小:180.37 KB

- 文档页数:28

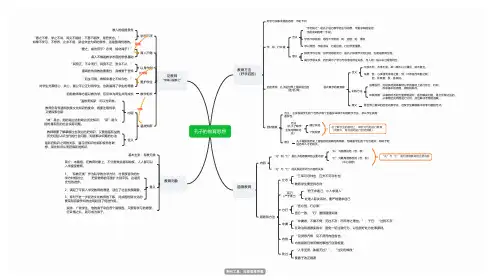

孔子的教育思想教育方法(好学启因)好学与实事求是的态度:不耻下问学、思、行并重含义“学而知之”是孔子进行教学的主导思想,学是求知的途径, 也是求知的唯一手段。

学而不思则罔,思而不学则殆 罔:迷惑;殆:倦怠学以致用,学是手段,行是目的,行比学更重要。

意义探索学习过程,由学到思进而行,是孔子探索学问的过程,也就是教育过程。

揭示学思关系,初步揭示了学习与思考的辩证关系,与人的一般认识过程相符合。

启发诱导:孔子是世界上最早提出启 发式教学的教育家(选/名/简)含义不愤不启,不悱不发。

举一隅不以三隅反,则不复也。

朱熹:愤,心求通而未得之意;悱,口欲言而未能之貌;启,开其意;发,答其词。

训练方法由博返约:对较多的具体事物分析的基础上进行综合、归纳, 形成基本的原理、原则和观点。

叩其两端:从事物的不同方面辨明是非,进而解决问题,是合乎辩证法的。

从事物正反两面进行分析,找出解决矛盾的答案。

意义是世界上最早的启发式教学法,启发学生掌握基本思考问题的方式。

因材施教含义:主张根据学生的个性特点和个别差异采取不同的教学方法,承认学生具有差异性。

方法(孔子了解学生常用两种方法)通过谈话个别观察在了解学生的基础上,有针对性地进行教育(有意识、有目的地进行因材施教)意义孔子是我国历史上首倡因材施教的教育家,他尊重学生的个性与差异,有助于促进各种人才的成长。

道德教育内容“礼”和“仁”是孔子道德教育的主要内容“礼”为道德规范(忠、孝)“仁”为最高道德准则(忠、恕) (中心思想)“礼”与“仁”成为道德教育的主要内容“礼”与“仁”的关系是形式与内容的关系原则和方法立志“三军可夺帅也,匹夫不可夺志也”教育学生要坚持志向克己(严于律己)“君子求诸己,小人求诸人”处理人际关系时,要严格要求自己力行“言必信,行必果”言行一致,“行”重视道德实践中庸“中庸者,不偏不倚,无过不及,而平常之理也。

”;子曰:“过犹不及”在政治和道德实践中,避免一切过激行为,以恰到好处为处事原则。

孔子教育思想之“有教无类”孔子是我国伟大的思想家、教育家,我国古代教育思想的奠定人。

结合国教科组织把他列为世界十大历史名人之一。

孔子这样描绘自己的一世:“吾十有五而至于学,三十而立,四十而不惑,五十而知天数,六十耳顺,七十而从心所欲,不逾矩也。

”孔子一世中有一大部分的时间从事传道、授业、解惑的教育工作,积累了丰富的教育经验,形成了比较系统的教育思想,为后代留下一笔可贵的财产。

在孔子的教育思想中,拥有划时代意义的、最光芒的思想,就是“有教无类”。

这短短四个字,把历史分红了两截。

一、何为有教无类在孔子从前,夏、商、西周的学校教育、学术文化知识都掌握在官府之中,所说的“学在官府”就是这个意思。

在教育这个问题上,把人分为两类:一类有权受教育,一类无权受教育。

有权受教育的也有权办教育,无权受教育的也就无权办教育。

办教育与受教育都是一种特权。

孔子的贡献就在于他不单开创了私学这类新的教育形式,并且明确提出了“有教无类”这一思想。

孔子:“有教无类”(《论语 . 卫灵公》),东汉马融注同:“言人所在赐教,无有种类。

”魏人何晏说:“类,谓种类。

言人所在赐教,无有贵贱种类也。

”南北朝时的黄侃日:“人乃有贵贱,宜同资教,不能够其种类庶鄙而不教之也。

教之则善,本无类也。

”从马融、何晏、黄侃的疏证来看,他们从贵贱的角度来解说“类”字,“类”即“种类”。

宋朱熹,则解说:“人性皆善,而其类有善恶之殊者,气习之染也。

故君子有教,则人皆能够复于善,而不妥复论其类之恶矣。

”)朱熹以为,人性皆善,虽因后大环境造成习染不一样,也不该分善、恶两类而分别教育之。

故能够说他也是把“类”看作“种类”讲的。

孔子“有教无类” 中的“教”字,原意是对学生施加影响,而学生接受影响之谓。

二、基本内容“有教无类”的主张是孔子领先提出来的。

“有教无类”见于《论语·卫灵公》,原文为:子曰:有教无类。

译文:人人我都教育,没有(贫富、地区等等)差别。

全章仅仅四个字,但是孔子教育思想系统的总纲却正是这四字。

孔子教育思想孔子是中国传统文化的杰出代表,孔子的教育思想则是中国优秀传统文化思想宝库中的璀璨明珠。

了解孔子教育思想的基本体系,探求孔子教育思想与现代、当代教育理论之间的渊源流变,对于教育科学的传统继承、理论创新,意义重大。

本文试从现代教育哲学、现代课程论、教学论的视角,对孔子的教育思想作出初步的诠释。

㈠孔子教育思想的内容描述孔子的社会理想是要实现人与人之间充满仁爱的大同世界。

为了实现大同世界,把仁爱思想灌输到广大群众之中,需要一大批有志于弘扬和推行仁道的志士和君子。

这类志士和君子既要有弘道和行道的志向,又要有弘道和行道的德才。

志向是指:“笃信好学,守死善道”(《论语•泰伯》),“志士仁人,无求生以害仁,有杀生以成仁。

”(《论语•卫灵公》)。

德才是指:具有智、仁、勇、艺、礼、乐等六个方面的德行与才能。

可见培养具有上述弘道与行道志向与德才的君子或志士就是孔子的教育理想。

“格物、致知、诚意、正心、修身、齐家、治国、平天下”(《礼记•大学》),是孔子对教育作用的理论概括:通过格物、致知做到诚意、正心(即树立正确的伦理道德观念)从而达到修身的目的(即形成完善的人格),这是教育对个人发展所起的作用;在此基础上,每个人都积极为促进各自家庭的和谐美满和国家的繁荣稳定而努力作出自己的贡献(齐家、治国),这是教育对社会发展所起的作用。

对于教育对象,孔子倡导“有教无类”(《论语•卫灵公》)。

不分年龄长幼,不论出身贵贱,不管华夏与狄夷,他主张人人都应有接受教育的权利。

在等级森严的奴隶社会末期,孔子对教育对象的论断中所包含的民主因素和公平意识是十分难能可贵的。

孔子围绕既定的育人目标确定了被称为“六艺”的教学内容:礼、乐、射、御、书、数等六门课程。

“礼”用于维护各种人伦和道德规范;“乐”是通过音乐、舞蹈、诗歌等艺术手段使学生从情感上接受道德的熏陶,礼乐互为表里,共同完成德育任务;“射”是射箭,“御”是指驾驭战车的技术,这二者都应归入基本技能的范畴;“书”包括识字和自然博物常识,相当于现代的文化科学知识;“数”的教学不仅指一般的数学知识还包括天文地理阴阳历法。

孔子的教育思想孔子的教育思想听语音孔子是我国教育史上第一个将毕生精力贡献给教育事业的人,他对后世的教育活动产生了深远的影响。

孔子的思想学说和他的事迹,弟子们各有记录,后来汇编成一本书,名为《论语》,这是研究孔丘教育思想最重要的材料。

中文名孔子的教育思想外文名Confucius education thought 简介孔子的教育思想作用加强后世的教育活动简介听语音全书篇幅不大,但较全面地从孔子的世界观、关于教育的作用、教育的目的、教育的内容、教学方法、教师等方面总结分析评介了孔子的教育思想。

第一章“绪言” ,分析了从战国时代到新中国成立以后不同历史时期对孔子的不同的意见,肯定了正确评介孔子所具有的历史和现实意义,并对研究孔子的难点进行了分析。

第二章“孔子的生平” ,介绍了孔子出生的历史背景及他一生所从事的活动。

第三章“孔子的世界观”,分析了孔子不信鬼神、变化发展的朴素唯物主义思想以及对社会历史问题看法上的唯心主义思想。

从第四章“孔子论教育的作用” 、第五章“孔子教育的目的” 、第六章“孔子教育的内容”到第七章“孔子的教学方法” 、第八章“孔子论教师”,这五章集中分析论述了孔子教育思想中的主要组成部分。

第九章“西方一些学者论孔子的教育思想” ,分析了孔子的思想传入西方的情况。

第十章“结语” ,总结全书,指出“孔子是中国古代一位伟大的思想家和教育家” ,并分析了孔子思想中积极和消极的因素。

作者简介听语音陈景磐(1904 —1989),中国著名教育家和中国教育史专家、教授。

福建省福州市人。

幼年就读于福州市基督教会设立的三一学校,中学肄业后进入上海圣约翰大学学习,于1929 年获哲学硕士学位。

毕业后到福州三一中学教英文、哲学并兼任教务主任。

1931 年进入北京燕京大学研究院专攻教育,并于1934 年获教育硕士学位,后到河南开封任豫中中学校长。

1936 年陈景磐赴加拿大留学,四年后获多伦多大学哲学(教育)博士学位。

孔子教育思想简介孔子是中国伟大的思想家、教育家。

孔子教育思想是中国几千年儒家教育思想的核心,涉及面非常广泛、注重学以致用、实际运用,对中国传统教育产生深远影响。

孔子学生三千,贤者七十,教育目的是:“修身齐家治国平天下”。

从修身做起,学习治国平天下的本领,最终达到恢复周礼,使国家强盛,百姓安居乐业的目的。

孔子教育思想博大精深,他非常重视道德教育和智育,本文重点介绍孔子的德育与智育思想。

一、孔子的德育思想:孔子道德教育的主要内容是“仁、义、礼、智、信”。

这五个字体现做人的标准与准则。

孔子非常重视德育,一部《论语》大约有三分之一以上内容是讲如何做人,如何做事。

(1)子曰:“吾未见好德如好色者也。

”(子罕·第九章)注:孔子说:“我没有看到过爱好道德如同爱好女色那样的人。

”(2)子曰:“知①者不惑、仁者不忧、勇者不惧。

”(子罕·第九章)注:①知:智。

(3)子曰:“三军可夺帅也,匹夫不可夺志也。

”(子罕·第九章)注:孔子说:“三军的统帅可能被人抓去,一个人的志气是不可能被人强迫改变的。

”(4)子曰:“唯仁者能好人,能恶人。

”(里仁·第4章)注:孔子说:“只有有仁德的人,才知道爱什么人,恨什么人。

”(5)子曰:“苟志于仁矣,无恶也。

”(里仁·第4章)注:孔子说:“如果立志实行仁德,就不会去做坏事了。

”(6)子曰:“德不孤,必有邻。

”(里仁·第4章)注:孔子说:“有道德的人是不会孤立的,必定有志同道合的人和他在一起。

”(7)子曰:“君子喻于义,小人喻于利。

”(里仁·第4章)注:孔子说:“君子懂得的是义,小人懂得的是利。

”(8)子曰:“见贤思齐焉,见不贤而内省也。

”注:孔子说:“看见道德高尚的人向他学习,看见不道德的人就反省自己是否像他那样。

”(9)子曰:“已所不欲,勿施于人。

”(卫灵公·第十五章)(10)孔曰:“骥①不称其力,称其德也。

孔子的教育思想和教学方法《论语》带给人的启示是多层面的,单从教育教学这一方面的贡献与成就来看,它都足以成为经典。

孔子的教育思想深刻、教学经验丰富、教学方法灵活,他的一些认识和做法在二十一世纪的今天看来仍十分科学,有很强的指导意义和启发性。

本文将就此谈谈自己的认识。

在教学方针上,孔子主张“有教无类”。

主张给予不同的人以同等的受教育权。

孔子门徒众多,但在他看来,他们只有心性资质上的不同,无论是贵族还是寒士,只要成心求进步,孔子都会尽量予其受教育的机会。

而曾接受过孔子教诲指点的人也不仅仅只是他的门徒。

《论语?述而篇?第二十九章》写到孔子曾接见一个互乡人的事情,据说当时互乡那个地方的人很怪,人们觉得很难同他们讲道理,但孔子却接见了一个互乡人,学生们对此表示不理解,孔子说道:“与其进也,不与其退也,唯为甚?人洁已以进,与其洁也,不保其往也。

”“不保其往”的宽容,显示出了孔子作为师者的胸襟。

子曰:“爱之,能勿劳乎?忠焉,能勿诲乎?”由爱出发,孔子对待学生总是尽心尽责。

在教学态度上,孔子主张“循循善诱”“诲人不倦”。

《论语?子罕篇?第十一章》记录了颜渊的一段话,颜渊深怀感激之情地说道:“夫子循循然善诱人,博我以文,约我以礼,欲罢不能”,孔子用自己的真诚和耐心赢得了弟子们的尊重与敬爱,而他的真诚和耐心也促使其弟子们不断自我鞭策,成为驱使弟子们在求学路途中不断奋进的力量。

孔子自己也说:“默而识之,学而不厌,诲人不倦,何有於我哉?”对于他来说,诲人不倦早已成为他的德行的一部分。

宋代朱熹说:“孔子施教,各因其材。

”孔子对自己的学生十分熟悉,能够准确的评价他们,并根据他们各自的特点有针对性的进行教育。

他的弟子中,有的人德行突出,如颜渊、闵子骞、冉伯牛、仲弓;有的人擅长言辞,如宰我、子贡;有的人擅长政事,如冉有、季路;有的人通晓文献,如子游、子夏;有的人憨直,如高柴;有的人迟钝,如曾参;有的人偏执,如颛孙师;有的人鲁莽,如仲由……孔子善于针对他们的不同特点用不同的方式去教导他们,帮助学生认识自我、扬长避短。

教育大师孔子的教育思想孔子,又称孔夫子,是中国古代伟大的教育家、思想家和政治家,被尊为教育大师。

孔子的教育思想对中国乃至世界教育产生了深远的影响。

本文将从孔子的教育目的、教育方法和教育内涵三个方面,深入探讨孔子的教育思想。

一、孔子的教育目的孔子的教育目的是提倡修身齐家治国平天下。

他强调个体修养,认为要做到仁、义、礼、智、信的全面发展。

孔子的教育目的不仅要培养学生的道德品质,还要注重个人能力的培养,以培养德才兼备的人才,推进社会的长治久安。

二、孔子的教育方法1. 尊师重道:孔子的教育方法以尊师重道为基础。

他认为学生应当尊重教师,对教师的话语存诚恳的态度。

同时,他也要求教师为学生树立榜样,使学生学习敬业、奉献和谦虚的品质。

2. 实际问题导向:孔子的教育方法注重实际问题的解决。

他认为学生应当实践中学习,通过与实际问题的接触与解决,培养学生的实际能力和解决问题的能力。

3. 礼仪尊重:孔子的教育方法强调礼仪的尊重。

他认为礼仪是社会秩序的基础,也是人际交往的规范。

通过培养学生的礼仪意识,他能够使学生在社会中更好地融入,发挥积极的作用。

4. 强调学习方法:孔子的教育方法着重培养学生的学习方法。

他认为学生应当提倡刻苦学习,通过不断地学习和思考,不断提高个人的才能和素养。

三、孔子的教育内涵1. 人格修养:孔子的教育内涵注重培养学生的人格修养。

他希望学生能够树立正确的人生态度,发展正直、宽厚、有责任感、善良等品质。

2. 知识学习:孔子的教育内涵注重学生的知识学习。

他认为学习是人生的重要任务,通过学习才能够不断提升自己,改变命运。

3. 社会责任:孔子的教育内涵强调学生的社会责任。

他认为学生应当以天下为己任,关心社会大众的福祉,为社会的发展作出积极贡献。

4. 对话与思考:孔子的教育内涵注重对话和思考。

他鼓励学生多与他人进行交流和对话,通过思考和探讨来培养学生的思维和创新能力。

总结起来,孔子的教育思想强调人格修养、知识学习、社会责任和思考能力的培养。

第三节孔子的教育思想一、生平及其教育活动孔子(公元前551——前479年)名丘,字仲尼,春秋末期鲁国陬邑(今山东曲阜)人,儒家学派的创始人,中国古代伟大的思想家和教育家。

他的祖先为宋国的贵族,由于宋国贵族内部的倾轧,逃奔到鲁国。

孔子的父亲孔纥,字叔梁,是鲁国的下等武士,相传他“有力如虎”。

孔子三岁时,父亲就去世了,从此家境更加衰落,不得不作些杂活来赡养寡母,所以他自称“吾少也贱”。

二十岁左右,他当上了管仓库的“委吏”和管牛羊的“乘田”,表现出他从事实际工作的才能。

三十岁左右,孔子开始私人讲学,任教四十余年,从未间断。

他在五十岁时,担任鲁国的中都宰,不久升迁为司空,又升为大司寇并摄相事。

后因与鲁国执政大夫季桓子的矛盾不断激化而下野。

孔子见自己的政治抱负在鲁国不能实现,便率领弟子周游列国,先后奔走于宋、卫、陈、齐等十几个诸侯国,度过了十四年的流亡生涯。

他的政治主张不为各国执政者所采纳,凄凄惶惶,找不到一个容身之所,在陈蔡竟弄到绝粮的地步。

但他不改初衷,坚持自己的主张。

在周游列国期间,他的私学是走到那里办到那里,从来没有停止过教学活动。

孔子返回鲁国时,已经是六十八岁的老人了,从此他专门从事讲学和整理古代文献,直到逝世。

孔子一生最大的贡献,一是办私学,开创了私人自由讲学的风气。

孔子所办的私学,是春秋时期规模最大,时间最长,组织最完备的私学。

他在这个阵地上不仅培养了许多有才干的学生,而且在积累丰富的教育经验的基础上形成了比较系统的教育理论。

二是删定古籍,作《春秋》,整理和保存了我国古代珍贵的文化遗产。

孔子的言行主要见于《论语》一书,《论语》共有20篇,是孔子的弟子辑录的孔子言行录,也杂有其弟子的言行,是无系统的语录和记事体裁。

这是后人研究孔子最基本、最有价值的典籍。

二、教育基本理论孔子在长期的教育实践中,深入探讨了教育的一些基本问题,提出了一些有价值的教育理念。

(一)关于教育的作用孔子首先高度评价教育的社会作用,他认为教育是立国之基,为政之本。