人教版六年级数学下册圆锥的认识

- 格式:pptx

- 大小:977.25 KB

- 文档页数:14

人教版数学六年级下册第12课圆锥的认识说课稿3篇〖人教版数学六年级下册第12课圆锥的认识说课稿第【1】篇〗说活动目标:1、了解圆锥体的特征,正确说出圆锥体的名称。

2、初步感知球体、圆柱体、正方体、长方体、圆锥体的特征并能准确说出几何形体的名称。

3、发展幼儿的观察、比较能力,以及对几何形体活动的兴趣。

4、培养幼儿比较和判断的能力。

5、发展幼儿逻辑思维能力。

活动说重点难点:活动重点:认识圆锥体并了解其特点。

活动难点:能准确的区分球体、圆柱体、正方体、长方体、圆锥体。

说活动准备:球体、圆柱体、正方体、长方体、圆锥体各一个、几何形体课件、记录表说活动过程:一、导入部分老师:小朋友们,老师带来一个神奇的袋子,袋子里装的是什么呢?小朋友都很想知道吧。

请一个小朋友来摸一摸,猜猜袋子里到底是什么。

(请小朋友来摸一摸并说说摸到的.是什么样的东西。

)介绍球体(不管从哪个方向看,都是圆溜溜的,而且它的哪一面都能滚动,这样的几何形体叫球体)、圆柱体(上面一圆,下面一圆,两个圆一样大,中间一样粗,只有放倒才能滚动的形体叫圆柱体)、正方体(几何体6个面,都是正方形,这几个正方形一样大)、长方体(由6个面组成两两相对的两个面大小、形状一样,这样的几何体叫长方体)。

老师给小朋友带来了一位新的几何形体朋友——圆锥体。

二、认识圆锥体,感知圆锥体的特征1、老师:哪位小朋友愿意来摸一摸圆锥体,看看它有什么特点,有哪些地方与我们之前看到的几何形体不一样的地方。

重点讲解圆锥体的底面是圆形,上面是尖形。

这就是我们要认识的新朋友——圆锥体(播放圆锥体课件,让小朋友们说出圆锥体的名称)。

2、请小朋友比较圆锥体与圆柱体的不同,上面一圆,下面一圆,两个圆一样大,中间一样粗,只有放倒才能滚动的形体叫圆柱体,圆锥体是底面是圆形,上面是尖形,不一样粗。

3、小朋友想一想我们生活中有哪些物品和圆锥体很像如:冰淇淋、圣诞帽、路锥等等。

请小朋友回答之后播放课件为小朋友介绍生活中的圆锥体。

人教版数学六年级下册圆锥的认识优秀教案推荐3篇〖人教版数学六年级下册圆锥的认识优秀教案第【1】篇〗圆锥在立体几何中,常用以下两种方式来定义圆锥:定义一:圆锥面和一个截它的平面(满足交线为圆)组成的空间几何图形叫圆锥。

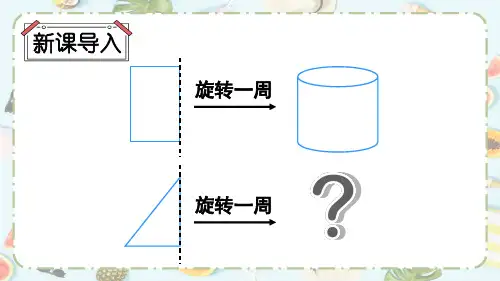

定义二:以直角三角形的一条直角边所在直线为旋转轴,其余两边旋转形成的面所围成的旋转体叫做圆锥。

(高中教材中采用此种定义。

)从定义中就可以知道圆锥是一个旋转体,是从直角三角形通过旋转一条直角边得到圆锥体。

这是二维的平面图形转化到三维的立体图形的一个过程,能够促进学生空间想象能力的培养。

小学生的认知水平停留在具体形象思维为主,显然让他们理解以上两种定义是非常困难的。

那么小学阶段对于圆锥的学习要求是什么呢?教材设计哪些活动来帮助我们达到教学要求呢?笔者将对比历年的教学大纲或课程标准来研究小学阶段对于圆锥的教学要求的变化情况,对比各个教材的呈现方式,以便于更好的指导我们开展教学。

圆锥教学要求的变化01早在1902年,我国就有《钦定蒙学堂章程》关于“算学”的规定。

直至1941年,小学教材才出现立体图形的教学。

而把圆锥纳入小学教材是在1963年的《全日制小学算术教学大纲(草案)》中。

在这个教学大纲中,把圆锥的相关学习内容安排在柱体和锥体的单元进行学习的。

随着时代的变化,圆锥的相关学习内容也发生了一些变化。

从小学教材出现圆锥的学习内容之后,这部分的学习内容都安排了在第二学段教学,并且都和圆柱在同一个单元教学。

学习内容也主要是圆锥的特征和计算圆锥的体积。

对比这几年的教学大纲,最大改变就是行为动词描述的变化。

从1963年的“初步认识”到1978年和1986年的“掌握”,再到1988年至2000年的“认识”。

初步认识(了解):是从具体实例中知道或举例说明对象的有关特征;根据对象的特征,从具体情境中辨认或者举例说明对象。

掌握:在理解的基础上,把对象用于新的情境。

认识(理解):指描述对象的特征和由来,阐述此对象与相关对象之间的区别和联系。

人教版数学六年级下册《圆锥的认识》教案一. 教材分析《圆锥的认识》是小学数学人教版六年级下册的一章内容。

本章主要让学生了解圆锥的基本特征,包括圆锥的底面、侧面、高、顶点等,并掌握圆锥的面积公式和体积公式。

通过本章的学习,学生能够进一步理解圆锥的几何性质,提高空间想象能力。

二. 学情分析学生在学习本章之前,已经掌握了圆形、三角形、四边形等基本几何图形的相关知识。

但是,对于圆锥这种具有独特特征的几何体,学生可能还存在一定的认知困难。

因此,在教学过程中,教师需要结合学生的实际情况,采用生动形象的教学手段,帮助学生理解和掌握圆锥的相关知识。

三. 教学目标1.让学生了解圆锥的基本特征,包括底面、侧面、高、顶点等。

2.让学生掌握圆锥的面积公式和体积公式。

3.培养学生的空间想象能力,提高解决问题的能力。

四. 教学重难点1.圆锥的基本特征的认知。

2.圆锥面积公式的推导和应用。

3.圆锥体积公式的推导和应用。

五. 教学方法1.采用直观演示法,通过实物模型、图片等引导学生直观地认识圆锥。

2.采用归纳法,引导学生通过观察、操作、总结圆锥的基本特征。

3.采用合作学习法,让学生在小组内讨论、交流,共同解决问题。

4.采用问题驱动法,引导学生主动探究圆锥的面积和体积公式。

六. 教学准备1.准备圆锥实物模型、图片等教学资源。

2.准备圆锥面积和体积的计算公式的相关资料。

3.准备教学课件,包括动画、图片、问题等。

七. 教学过程导入(5分钟)教师通过展示圆锥实物模型和图片,引导学生观察和描述圆锥的特征,激发学生的学习兴趣。

呈现(10分钟)教师通过课件呈现圆锥的底面、侧面、高、顶点等基本概念,并简要介绍圆锥的面积和体积公式。

操练(10分钟)教师引导学生通过观察、操作、总结圆锥的基本特征。

学生可以尝试用剪刀、纸张等制作圆锥模型,进一步加深对圆锥的理解。

巩固(10分钟)教师提出一些有关圆锥的问题,让学生进行解答。

例如:圆锥的底面直径和高度的关系是什么?如何计算圆锥的体积?通过解答问题,学生能够巩固所学知识。