西方形式美学

- 格式:pdf

- 大小:620.12 KB

- 文档页数:2

西方传统的自然美学模式

西方传统的自然美学模式:

1. 历史渊源:

西方传统的自然美学的历史在维护宇宙观的思想体系中,得到古希腊哲学家、罗马时代的诗人、文学家以及建筑师的弘扬。

早期的西方美学,便从古希腊哲学中汲取了思想精髓,罗马神话则成为进一步塑造浪漫理想的原型。

17世纪赫尔穆特时更是以人本主义思想为驱动,把精神美学引入了西方文化,及其实践建构之中。

2. 景观视野:

西方传统的自然美学是从景观视野出发,积极把自然与人之间的关系视为一种视觉语言,通过不同的视觉元素,渗透与体现出横跨时间的艺术象征意义,来构筑出一个丰满而维系宇宙及精神观的表现面貌,使观者在每一次欣赏之中,或自觉或无意的融入这一特定的物质现象中,体验一种诗意氛围。

3. 艺术形式:

自然美学可以从层面上表现为以文学、绘画、雕塑、建筑和陶瓷等多种形式,对自然以及人与自然之间的关系进行再现,同时又将古老一代代传承下来的自然神秘、独特历史轨迹表现出来。

比如,当代歌德著名诗句“夜晚水池旁晚风拂过,一片清澈波光抛撒在湖岸,天边落日

染红池面湖心,轻度微风吹拂出波光云影”形象地把晚上湖畔静谧美景

映射出来,这就是自然美学的一种鲜明体现。

4. 启示力量:

西方传统的自然美学被视为一种弘扬人道和自然精神的思想体系,古

今中外都有无数的艺术家用刻蚀般的视觉高度凝聚出自然的独特魅力,重新构建起一种精神架构,一种宗教信仰。

自然的力量在景象中显示

出自己的完美和惊艳,具有给予人们爱和慰藉的普遍感染力。

宗教、

文化、社会及情感界的交织,也表现的某种自然的宇宙及尊崇之力量。

西方审美现代性的三大范式【内容提要】西方审美现代性有这样三种范式:第一是针对古典美学理性、知识主义的价值取向而呈现出来的感性甚至非理性的范式;第二是反对古典美学道德主义的“外在”价值取向而呈现出来的审美独立的范式;第三是针对现代社会种种“异化”现实而呈现出来的用“审美之维”批判现代社会的范式。

关键词】范式审美现代性感性非理性审美独立审美批判西方现代美学虽然流派众多,观点纷呈,但是它超越于古典美学的“古典性”却大致呈现出这样三个比较集中的范式:一、针对古典理性、知识主义而来的感性、非理性主义范式西方传统文明的基调是理性知识主义,理性知识一直是人们的一个最高理想。

正如策勒尔所说:“希腊哲学在公元前6世纪就大胆地并几乎是猛烈地踩出了由神话通向理性的道路。

”[1](p336)充分地信任理性、用理性追求知识、智慧的认识态度是古希腊文明的基调。

德谟克利特只相信理性,在晚年为了认识真理不受感性的影响,竟故意把自己的眼睛弄瞎了,由此可见一斑。

人们问阿拉克萨哥拉一个人活着为什么比不活着好,他说因为活着可以研究天和整个宇宙的结构,可见知识价值取向的第一性。

柏拉图、亚里士多德都把理性知识作为最高的标准。

感性在柏拉图那里只是一匹“劣马”,而亚里士多德也认为感性容易犯错误,所以他逃避想象,认为:“如若人以理智为主宰,那么,理智的生命就是最高的幸福。

”[2](p228)柏拉图认为文学艺术引起人情感的“感伤”与“哀怜”,与“真理”隔了三层,所以驱逐诗人。

亚里士多德不驱逐诗人,因为他认为人们看到艺术模仿一个事物之所以感到愉悦,是因为人们能从中想起它就是现实中的“某物”从而获得了知识。

中世纪更是把世俗的感性享受视为罪恶,用绝对理性信仰的禁欲主义和“彼岸”的许诺来压抑感性。

这种理性知识精神随着笛卡尔怀疑一切的“我思”得到进一步的加强,正如卡西勒在《启蒙哲学》中所指出的,笛卡尔精神滲透了一切知识领域,以致它不仅支配了哲学,还支配了文学、伦理学、政治学和社会学。

西方现代美学的特征

1. 实用性:西方现代美学注重实用性,即强调艺术作品的功能性和实际应用价值,例如建筑、工业设计等。

2. 自主性:西方现代美学强调艺术家的自我表达和自主创造,反对传统的约束和规范。

3. 实验性:西方现代美学鼓励艺术家进行实验和创新,不断探索新的艺术形式和技术手段。

4. 反抗性:西方现代美学批判传统的艺术观念和体系,强调艺术家的独立自主和反叛精神。

5. 个性化:西方现代美学强调艺术家的个性和独特性,注重艺术作品的个性化表达和风格特征。

6. 观念性:西方现代美学强调艺术作品的观念性和思想含义,认为艺术不仅是美感的表达,更是文化和社会意义的体现。

7. 视觉化:西方现代美学注重艺术作品的视觉效果和美感体验,强调感官的直观和情感的共鸣。

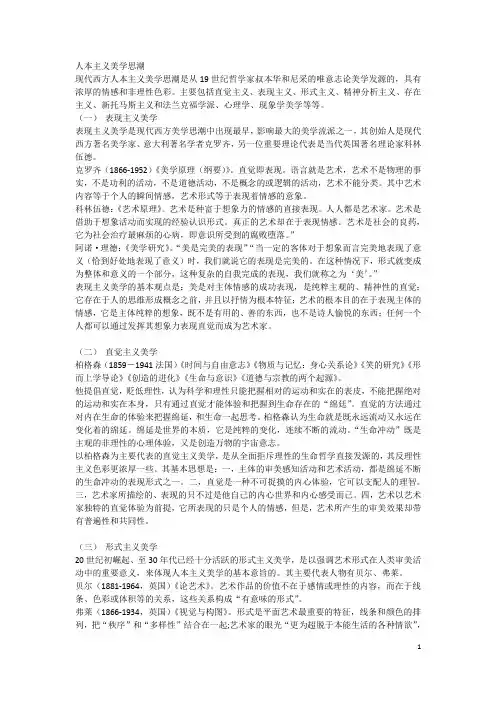

人本主义美学思潮现代西方人本主义美学思潮是从19世纪哲学家叔本华和尼采的唯意志论美学发源的,具有浓厚的情感和非理性色彩。

主要包括直觉主义、表现主义、形式主义、精神分析主义、存在主义、新托马斯主义和法兰克福学派、心理学、现象学美学等等。

(一)表现主义美学表现主义美学是现代西方美学思潮中出现最早,影响最大的美学流派之一,其创始人是现代西方著名美学家、意大利著名学者克罗齐,另一位重要理论代表是当代英国著名理论家科林伍德。

克罗齐(1866-1952)《美学原理(纲要)》。

直觉即表现。

语言就是艺术,艺术不是物理的事实,不是功利的活动,不是道德活动,不是概念的或逻辑的活动,艺术不能分类。

其中艺术内容等于个人的瞬间情感,艺术形式等于表现着情感的意象。

科林伍德:《艺术原理》。

艺术是种富于想象力的情感的直接表现。

人人都是艺术家。

艺术是借助于想象活动而实现的经验认识形式。

真正的艺术却在于表现情感。

艺术是社会的良药,它为社会治疗最麻烦的心病,即意识所受到的腐败堕落。

”阿诺·理德:《美学研究》。

“美是完美的表现”“当一定的客体对于想象而言完美地表现了意义(恰到好处地表现了意义)时,我们就说它的表现是完美的。

在这种情况下,形式就变成为整体和意义的一个部分,这种复杂的自我完成的表现,我们就称之为‘美’。

”表现主义美学的基本观点是:美是对主体情感的成功表现,是纯粹主观的、精神性的直觉;它存在于人的思维形成概念之前,并且以抒情为根本特征;艺术的根本目的在于表现主体的情感,它是主体纯粹的想象,既不是有用的、善的东西,也不是诗人愉悦的东西;任何一个人都可以通过发挥其想象力表现直觉而成为艺术家。

(二)直觉主义美学柏格森(1859-1941法国)《时间与自由意志》《物质与记忆:身心关系论》《笑的研究》《形而上学导论》《创造的进化》《生命与意识》《道德与宗教的两个起源》。

他提倡直觉,贬低理性,认为科学和理性只能把握相对的运动和实在的表皮,不能把握绝对的运动和实在本身,只有通过直觉才能体验和把握到生命存在的“绵廷”。

东西方美学理论比较美学作为哲学的一部分,探讨了艺术的本质、审美体验以及美的标准。

东西方美学理论的形成过程受到了各自文化、历史和哲学思想的深刻影响。

本文将从历史背景、主要思想流派、艺术表现及审美标准等方面,对东西方美学理论进行详细比较,以期加深对这两种独特美学体系的理解。

一、历史背景1.1 西方美学的起源西方美学的起源可以追溯到古希腊时期。

当时,哲学家如柏拉图和亚里士多德提出了有关美和艺术的重要论述。

柏拉图在其对话中强调了“理想之美”,认为艺术只是一种对现实世界的模仿,缺乏真正的价值。

而亚里士多德则相对乐观,他在《诗学》中提出了艺术应具备的元素,如情感共鸣和现实的反映。

这为后来的西方美学奠定了基础。

随着时间的发展,文艺复兴时期的艺术家开启了对人的关注,强调个体经验和感受,使得人文主义成为主导思想。

进入18世纪,康德的发展提供了“无目的性”的审美标准,强调主观体验与审美判断的独立性。

1.2 东方美学的发展相较于西方,美学在东方特别是在中国的发展同样悠久而复杂。

中国古代哲学中的道家、儒家思想对美学理念产生了深远影响。

道家强调自然之道,以“无为”而入画,从而创造出一种和谐统一的自然美;儒家则推崇伦理与社会责任,将人与自然、人与人之间的关系看作是审美的重要组成部分。

此外,佛教传入中国后,对艺术形式和精神层面的认可,也使得东方美学更加丰富。

在日本,美学也经历了独特的发展,如“侘寂”之美强调不完美和自然衰老所带来的独特魅力,它与东方其他文化有着明显区别,使得东亚地区形成了一套独特的审美观念。

二、主要思想流派2.1 西方主要流派西方美学历史上涌现了众多不同的思潮和流派。

特别是在19世纪和20世纪,浪漫主义、唯美主义以及现代主义等思想风潮相继出现,并在不同程度上影响了艺术创作与观念。

浪漫主义:对个体情感与自然景观的高度重视,认为艺术应当表达更为细腻的人类情感。

唯美主义:代表人物王尔德提倡“为艺术而艺术”的理念,主张艺术价值不应受到伦理道德束缚。

东西方美学理论比较美学是一门研究美和艺术的学科,它涵盖了对美的本质、美的起源、美的规律以及艺术创作和审美活动等诸多方面的研究。

在东西方文化传统中,美学都有着悠久的历史和深厚的积淀。

本文将对东西方美学理论进行比较,探讨它们在对美的理解、审美观念和艺术价值等方面的差异。

一、对美的理解1.1 西方美学理论在西方哲学传统中,对于美的理解始于古希腊时期。

柏拉图把美看作是“善”的体现,认为美是纯粹、完美而超越现实世界的。

而亚里士多德则从存在论的角度提出,世界上一切具有内在秩序和和谐统一的事物都具有美。

在中世纪,基督教哲学家将美与神圣联系起来,把审美经验视为对神圣之美的感知。

而在近现代,康德提出了“审美判断”的概念,认为审美是独立于伦理和认识的第三类判断,主张审美经验是一种超越功利目的的自由欣赏。

1.2 东方美学理论东方美学理论主要包括中国、印度和日本等地区的传统哲学思想。

在中国古代,儒家、道家和佛家对于美都有着独特的见解。

儒家认为人文之美最高尚,主张“君子之德风于文采”,强调品德与文化修养对于审美体验的重要性;道家则追求自然之美,提倡“无为而治”、“随遇而安”的审美观念,强调清静自然与天地同化;佛家则强调内心清净与涅槃之境的超脱之美。

二、审美观念2.1 西方审美观念西方对审美观念有着较为系统和深入的研究。

18世纪英国哲学家伯克提出“感官审美”,认为审美源于感官对颜色、形态等感知过程中产生的愉悦;启蒙哲学家康德则主张“普遍与必然”,认为审美判断具有普遍性与必然性,并提出了著名的“审美真谛”。

此外,在19世纪后半叶,尼采提出了“艺术之死”的观点,强调了罗曼主义对于审美观念上的重大改变,并对后世产生深远影响。

2.2 东方审美观念相比于西方,东方在审美观念上更多地体现出超脱与内化。

在中国文化中,“雅俗共赏”是一种较为主流的审美观念,即雅与俗并重、相辅相成;日本传统文化中,则体现了浓厚的禅宗意识,在茶道、园林、武士道等领域均体现出禅宗审美思想。

西方现代美学特征

西方现代美学特征主要表现为以下几点:

一、强调自由与个性

在现代美学中,自由和个性是非常重要的特征。

艺术家有权利创

造自己的艺术作品,并且这些作品可以表达个性化的想法和情感。

此外,在现代美学中,自由也被认为是一个重要的美德,它体现在艺术

家创造的艺术作品中,展现出了无拘无束的灵性和思想。

二、强调主观感受

现代美学强调主观感受,即观众通过对艺术作品的体验和感受来

理解艺术作品。

在现代美学中,艺术作品的意义是通过观众的主观感

受得出的,而非仅仅从观众手中取得作品的自我解释来理解。

三、强调原创性和创造力

现代美学也强调了原创性和创造力,即艺术家的作品必须具有创

造性和独创性。

现代美学通过强调艺术家的独创性来区别于传统美学,创造出各种新的艺术形式、表达方式和美学理念。

四、重视艺术作品的形式美

现代美学强调艺术作品的形式美,即艺术作品必须具有美感和形

式美,在艺术作品中体现出对色彩、线条等元素的敏感性和表现力。

在此基础上,艺术家需要为艺术作品设计出一个完美的、与之相符的

形式。

五、哲学性的探索

现代美学也有很多的哲学思想贯穿其中,例如形而上学、语言哲

学等。

艺术家在创造作品的时候会带入一些哲学思想,通过艺术作品

来探讨和表达这些思想,推动美学思想和美学理论的发展。

这些都是西方现代美学的几个重要特征,在西方现代美学思想中

起着重要的作用。

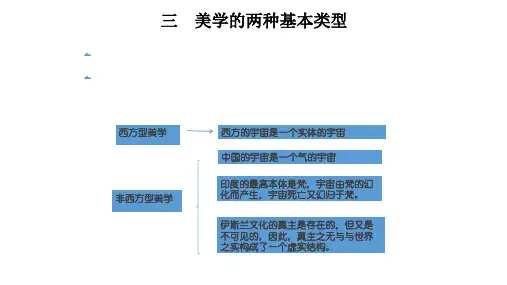

论文摘要西方人眼中的世界是一个实体的世界,实体的具体化就是形式,西方艺术受制于文化的形式原则,必然在艺术创作和艺术审美中都体现出形式美的法则。

古希腊罗马时代出现四种形式概念:即毕这哥拉斯学派的“数理形式”概念,柏拉图的“理式”,亚里士多德的“四因”说,贺拉斯提出了“合式”的概念。

而到了近代康德提出了“先验形式”的一元论,黑格尔提出了“内容与形式”的二元论思想,他们通过对美学史的辩证综合和精密的思辨分析,开辟了形式美学的新纪元,为形式美学的现代发展奠定了基础。

特别是在20世纪,西方形式美学走向一个多元化的时代,也是自古希腊以来西方形式美学最为繁荣和辉煌的时代。

无论是俄国形式主义和英美新批评为代表的“语言形式”,还是结构主义文艺理论的“结构形式”,无论是符号美学的“符号形式”,还是神话原型批评的“原型”和格式塔美学的“格式塔”概念,对于活跃和丰富我们对文学艺术的理性思考,特别是对于开阔我们关于审美和艺术形式的理性思考,无疑是大有裨益的。

在20世纪的美学理论中,俄国形式主义、英美新批评、结构主义等现代美学流派以对艺术形式的审美蕴涵高度重视受到人们关注,即便是标举“外部研究”的诸多派别也都或多或少地顶不住艺术形式的诱惑,有些甚至在无意之中对艺术形式也思虑精深。

笔者认为,这些颇有影响力的理论流派不仅大大促进了形式理论的研究,而且流派本身的出现也是人的整体美感能力提高到一个新的层次和水平的明证。

从宏观的角度看,20世纪的形式主义流派的理论、观点是有许多共同点的。

任一流派对艺术形式的阐释都在各自的领域里阐明了部分的、相对的真理,而且都是对传统形式理性进行批判地继承的结果,这就关系到一种新的理-l生的建立,这种理性就是以艺术形式的逻辑来认识和构建一个合乎人的本真存在形态和存在目的的美好世界.人们对艺术形式的不懈追求,主要从四个方面,即形式作为客体范畴、形式作为主体范畴,以及形式作为非主非客和主客相融的四个方面,构成了新形式理性的大厦。

东西方字体设计形式美学的异同字体是人类书写和传递信息的重要工具,不仅仅承载着文字的含义,同时也传达着设计者的审美观和文化背景。

在东西方文化的长期发展中,东方和西方的字体设计形式美学产生了显著的异同。

本文将就东西方字体设计的异同之处展开论述,以期更好的理解和欣赏不同文化背景下的字体设计作品。

一、历史背景的影响东方文化的字体设计起源于古代中国,中国的汉字作为世界上最古老的文字之一,影响了许多亚洲国家的文字设计。

而西方字体设计则源自古希腊和罗马的拉丁字母,随着罗马帝国的扩张,这种字体风格传播到全欧洲地区。

东方字体设计强调笔画的结构和形状,追求简约、遒劲、圆润的外形。

常见的东方字体如楷书、隶书等,在书法家们的不断演进中形成了各具特色的字体风格。

西方字体设计则更加注重字母的线条和比例,追求规则、对称和几何感。

对于西方字体设计而言,字母的形状和使用是其核心关注点。

因此,历史背景的差异,使得东方和西方字体设计在理念和风格上有着显著的差异。

二、造型特点的异同东方字体设计注重线条的粗细变化和笔画的连续性,追求字形的匀称美感。

例如,楷书字体的笔画优美流畅,线条粗细适度,几何形态圆润端庄。

而隶书字体则更具有韵律感和动态美,以其秀丽的笔法和独特的曲线形态闻名。

相比之下,西方字体设计更加强调字母之间的整体平衡和比例关系。

西方常见的字体如Times New Roman、Helvetica等注重字母的形状规则化和几何感的强调。

字母之间的间距、高度和粗细要求都遵循一定的规则,以保持整体的和谐与美感。

三、审美观的差异东方字体设计常融入传统文化元素,例如汉字的笔画和结构与自然界万物的关联,且常受到儒家文化和佛教文化的影响。

字体设计中的每个笔画、每个曲线都蕴含着深厚的文化内涵,传递着东方文化的理念和审美观。

相反,西方字体设计较为注重工业化和商业化的需求。

一些现代字体的设计风格非常简洁、清晰,能满足大规模印刷和展示的需求。

字体设计中的审美观点常受到现代主义和后现代主义的影响,追求功能性和流行趋势。

《现代西方美学思潮简介》讲义一、19世纪西方美学19世纪的西方美学呈现多层面、多向度发展的趋势,流派繁多,观点纷纭。

(一)传统美学的延续1、理念说——黑格尔(1770-1831)《美学》、《精神现象学》、《历史哲学》。

“美就是理念的感性显现”。

“美的生命在于显现”。

“理念的最浅近的客观存在就是自然,第一种美就是自然美”。

艺术发展经过三阶段:象征型、古典型、浪漫型。

“性格就是理想艺术表现的真正中心”。

2、现实主义美学——车尔尼雪夫斯基和别林斯基别林斯基(1811-1848):《文学的幻想》《智慧的痛苦》《艺术的概念》《论普希金》《给果戈理的信》。

“艺术是宇宙的伟大理念在它的无数多样的现象中的表现”,“活得最长久的艺术作品都是能把那个时代中最真实、最实在、最足以显出特征的东西,用最完满最有力的方式表达出来的”;理想的诗“按照自己的理想来改造生活”,“理想的诗须与情感协调”,现实的诗“按照生活的全部真实性和赤裸的面貌来再现现实”;“诗人要在今天达到成功,单凭才能是不够的,还需要在时代精神中的发展”;“熟识的陌生人”,“每个人物都要用他所属阶层的语言来说话”;现实美在内容而不在形式,“在诗里生活比在现实本身里还显得更是生活”,“(小说中)这些事实既然提升到理想,即洗净了一切偶然的和个别的东西,就比现实本身还更真实”,现实高于艺术,艺术高于现实。

车尔尼雪夫斯基(1828-1889):《艺术与现实的审美关系》、《俄国文学果戈里时期概况》、《列·尼·托尔斯泰伯爵的〈童年〉、〈少年〉和战争小说》等。

“美就是生活”。

“任何事物,凡是我们在那里面看得见依照我们的理解应当如此的生活,那就是美的;任何东西,凡是显示出生活,或使我们想起生活的,那就是美的”。

(二)现代美学的前奏1、社会学派——丹纳(1828-1893),认为艺术的形成与发展其根本原因在于种族、环境和时代。

“美学本身便是一种实用植物学”,伟大的艺术家不是孤立的,而是一个艺术家家族的杰出代表,而在艺术家家族背后还有更广大的群众“在艺术家四周齐声合唱”;“每个人在趣味方面的缺陷,由别人不同的趣味加以补足,许多成见在互相冲突之下获得平衡,这种连续而相互的补充,逐渐使最后的意见更接近事实”,最终形成艺术欣赏的客观标准。

简述西方美学流派之一—形式主义美学概述:形式主义美学,一种强调美在线条、形体、色彩、声音、文字等组合关系中或艺术作品结构中的美学观。

与美学中强调在于模仿或逼真再现自然物体之形态的自然主义相对立。

从艺术理论上讲,形式主义指作品的艺术价值完全取决于它的形式——它的视觉效果,它呈现使用的媒介。

形式主义强调构成元素,例如色彩、线条、形状和纹理,而不是现实主义的背景、内容。

在视觉艺术中,形式主义的概念是指任何需要被理解的艺术就隐藏在艺术作品之中,包括创作原因、历史背景、艺术家的生命,这些都被认为是次要的。

形式主义是理解艺术的一种方法,一种途径。

形式主义的历史:形式主义的概念可以最早追溯到柏拉图。

他认为“eidos”(或者事物的形状)指我们人类大脑对事物的观念、感知等可理解的部分。

柏拉图认为eidos包括事物本身呈现和模仿的元素,因为无论事物的形式和内容都不能被复制。

随后,柏拉图认为eidos具有本质上的虚假性质。

1890年,后期印象派画家莫里斯·丹尼斯在他的文章中《新传统主义》写到:“一幅画本质就是指一个平面上的颜色以某种次序安排着。

”在丹尼斯认为,艺术作品例如油画、雕塑作品或者画本身给人快乐,而非艺术作品的物质本身。

丹尼斯强调作品的形式这一观念启发了布卢姆斯伯里作家克莱夫•贝尔在他1914年的书中写道:在艺术里,“实际形式”和“本质形式”之间是有区分的。

对于贝尔而言,认识事物的艺术形式远不如捕捉它的“本质形式”或它内在的真实自然重要。

贝尔推动了在艺术应用中应该捕捉事物的本质形式而非纯粹的外观。

在的20世纪初期还有欧洲构造主义学者继续争辩说:“真实的艺术表现仅是一层事物的本体论、形而上学或本质属性。

但欧洲艺术评论不久就开始使用这个词“构造”来指明一个新概念的艺术。

19世纪30年代和40年代,构造主义学者推断,个人心理历程和社会偏见带给艺术的必要性超过重要性,或事物理想、自然的部分。

知识只有通过社会化和思考被创作,他们说,一件事物只有经过心理过程才能被认知。

西方美学史摘抄

1. 古希腊美学:古希腊哲学家将美与真、善、义一起构成了“四德”,认为美是一种本质上的普遍质量,美感是一种普遍性的认知能力。

2. 文艺复兴美学:启蒙运动带来了对美学的重大影响,文艺复兴时期的美学家强调人的自我意识和自我表达,鼓励人们寻找真正的内在美。

3. 浪漫主义美学:浪漫主义美学追求直观的、个性化的、感性的美感体验,强调想象力、情感和自然等元素。

4. 现代主义美学:现代主义美学不再追求自然的美感体验,而是寻求在抽象、形式、结构等方面的完美表达。

5. 后现代主义美学:后现代主义美学试图打破传统的美学模式和观念,将重点放在个体和社会的关系上,强调反思、接触和批判。

6. 生态美学:生态美学关注环境与人类之间的相互关系,旨在鼓励人们以可持续发展的方式来管理自然资源。

7. 科技美学:科技美学将高科技技术与艺术相结合,研究科技和艺术之间的互动和交叉点,探索新的美感表达方式。

8. 大众文化美学:大众文化美学探讨了流行文化、娱乐和大众传媒的美学价值,认为这些文化形式可以提供人们娱乐、教育

和艺术体验的机会。

9. 跨文化美学:跨文化美学认为美学经验不仅仅是在一种文化中的体验,而是在多元文化环境中的交流与交融,强调文化交流与相互理解的重要性。

西方美学基本原则西方美学是关于艺术、审美和美感的研究领域,涉及到广泛的艺术领域,包括绘画、音乐、文学、建筑等。

虽然西方美学的理论体系颇为复杂,但是有一些基本原则可以作为参考,这些原则包括:1. 客观与主观的平衡:西方美学认为艺术既具有客观性,也具有主观性。

艺术作品需要具备一定程度的客观性,也就是说,它们应该具有一定程度的普遍性和共享性,能够被大多数观众所理解和欣赏。

同时,艺术作品也必须具备一定的主观性,艺术家在表达自己的情感、思想和体验时,应该有独特的个人风格和创造力。

2. 真实与再现的关系:西方美学关注艺术作品对真实世界的再现能力。

艺术家通过各种艺术形式,如绘画、音乐、文学等,将现实世界中的对象和现象呈现给观众。

这种再现并不要求完全仿真,而是通过艺术家的个人感知和加工,使观众能够看到新的和独特的视角。

3. 美的价值与标准:西方美学探讨了美的概念和价值,以及美的标准。

美被认为是美学领域的核心问题,但对于美的本质和定义,学者们有不同的看法。

然而,有一些普遍认可的美的标准,如对称、比例、和谐、互补等,这些标准被广泛应用于西方艺术创作和鉴赏的过程中。

4. 创造性与技术性的结合:西方美学强调艺术创作中创造性和技术性的结合。

艺术家需要具备一定的技术能力和技术培训,以便能够将自己的艺术思想和想法转化为实际的艺术作品。

同时,艺术家也需要保持对创新和独特性的追求,不断尝试新的艺术形式和表达方式。

5. 情感与美感的关系:西方美学认为情感是评价艺术作品的一个重要因素。

艺术作品应该能够唤起观众的情感和共鸣,给人带来美的享受和愉悦。

情感体验是艺术的核心,艺术作品通过情感的表达和传递,与观众建立起情感联系。

6. 艺术的社会和历史背景:西方美学强调艺术作品与其所处的社会和历史背景密不可分。

艺术作品反映了时代的特点、价值观和思想理念,同时也受到社会和历史的影响。

了解艺术作品的社会和历史背景,有助于更好地欣赏和理解艺术作品。

以上是关于西方美学基本原则的一些参考内容,这些原则是西方美学学者们多年研究的成果,可以帮助人们更好地理解和欣赏艺术作品。