中国公益发展史

- 格式:pptx

- 大小:114.66 KB

- 文档页数:22

近六年来中国近代慈善史研究述评近六年来,近代慈善史研究发展趋势良好:慈善组织研究进一步深入;慈善人物、思想的研究更加细化,慈善法制的研究也逐渐展开;区域慈善史研究的成果更加丰富;义赈研究持续深入,灾荒与救济研究也得到了进一步深化。

然而,内容上的同质化、话语建构比较单一、区域研究不平衡、研究方法比较简单陈旧、研究思路和框架重复等问题依然存在。

为此,有必要进一步挖掘整理史料、夯实研究基础,创新研究理论、尝试新的研究方法,拓宽研究视野、密切关注研究热点。

标签:近六年来;近代中国;慈善救济事业;研究述评慈善事业关系国计民生,其重要性不言而喻。

有关我国慈善事业的研究学界已有不少著述,近代中国慈善史的研究更是取得了长足进步。

曾桂林的《近20年来中国近代慈善事业史研究述评》(《近代史研究》2008年第2期)一文,曾就2008年以前的中国近代慈善研究进行了一定的归纳和梳理,近六年来学界对于此一领域的考察与探索又有了新的进展。

本文将2008年以后有关中国近代慈善史研究的新动态和新内容进行了广泛搜集和全面整理,并加以分类论析,以助推该研究的进一步深入。

一、社会组织的慈善事业研究进一步深化拓展1.慈善组织总体研究方面研究专门的慈善团体和非慈善组织等社会组织的慈善救济活动有助于从主脉上把握近代慈善救济方式的主要特点和走向。

从总体上探讨慈善组织的成果主要有:杨正军对近30年来有关中国善会善堂研究的梳理①,蔡勤禹、姜远凯对民国时期慈善组织公信力建设的考察②,周秋光、王猛对近代中国慈善组织在维持社会秩序、激发民族精神、推进社会近代化方面所起作用的评述等③。

2012年在济南召开的“近代民间组织与社会救济”国际学术研讨会更是集中讨论了民间组织在近代慈善活动中的功能、作用及参与状况等方面的问题,并引发了更多学者对这一研究的持续关注和参与。

总体上说,近年来这方面的研究在原有基础上得到了进一步深化。

2.红十字会与红卍会研究方面近六年来,在红十字会、红卍会等具有全国性影响的慈善组织研究方面均有不少新成果问世。

中国志愿服务发展史一、志愿服务起源与兴起中国志愿服务起源于20世纪80年代,当时主要是以青年志愿者为主,通过参与社会公益活动,传递爱心,传播文明。

随着社会的进步和人民生活水平的提高,志愿服务逐渐发展成为一种广泛的社会现象,越来越多的人加入到志愿服务的行列中来。

二、志愿服务组织与机构建设为了推动志愿服务的发展,中国政府和社会各界积极推动志愿服务组织与机构的建设。

各级政府和社会组织纷纷成立志愿服务机构,负责组织、协调、指导和管理志愿服务活动。

同时,志愿者协会、慈善机构、社会团体等也积极参与到志愿服务中来,形成了多元化的志愿服务体系。

三、志愿服务项目与活动开展随着志愿服务组织与机构的建设,志愿服务项目和活动也得到了广泛开展。

这些项目涵盖了教育、扶贫、环保、文化、体育等多个领域,为社会提供了广泛的帮助和支持。

同时,志愿者们还积极参与各种灾害救援、社区服务、敬老院服务等公益活动,为社会做出了积极贡献。

四、志愿服务法规与政策保障为了保障志愿服务的健康发展,中国政府制定了一系列志愿服务法规和政策。

这些法规和政策明确了志愿服务的地位和作用,规范了志愿服务的组织和运作,为志愿服务的可持续发展提供了有力保障。

五、志愿服务文化培育与传播中国政府和社会各界积极推动志愿服务文化的培育和传播。

通过举办志愿服务文化节、评选优秀志愿者等方式,宣传志愿服务的理念和精神,提高公众对志愿服务的认知度和认同度。

同时,媒体也积极报道志愿服务的活动和成果,为志愿服务的传播提供了有力支持。

六、志愿服务国际交流与合作中国志愿服务也在不断加强国际交流与合作。

通过参加国际志愿服务交流会议、派遣志愿者参与国际救援行动等方式,中国志愿服务在国际上得到了广泛认可和赞誉。

同时,中国政府也积极推动与其他国家的志愿服务合作,共同推动全球志愿服务的发展。

七、志愿服务发展挑战与机遇虽然中国志愿服务取得了显著的发展成果,但仍面临着一些挑战和机遇。

一方面,随着社会的发展和人民生活水平的提高,人们对志愿服务的期望和需求也在不断提高。

[公益历程]中国慈善事业发展历史08-12-12 作者:编辑:点滴公益在我国传统的慈善活动中,主要有四类施善团体起着主要的济贫帮困作用,它们是家族、宗教组织、政府以及社会团体。

虽然这四种慈善类型并不表现为单一形态的依次更替,在同一时期处于并存状态,但大致上还是看得出其历史变迁的逻辑:宗族慈善、宗教慈善、国家慈善和社会慈善。

宗族慈善中国的宗族慈善可以追溯到战国时期,当时分散在各个家族中的祭田、族田、贡士庄等已经成为中国古代社会保障体系中的重要组成部分。

宗族慈善到了宋朝有显著的发展。

当时社会贫富贵贱之分日显频繁,由贱入贵的士大夫或经过漫长的卧薪尝胆,或经过数代人乃至众乡亲的节俭共助,他们早已深感入仕的来之不易,故多怀有对家族或乡井的报恩之念。

因此,宋代的许多大家族发展出了多种宗族慈善的形式,如义庄、义田、义塾等。

他们通过此类义举,在“睦族敬宗”的旗号下,对族内成员在生养、学业、贫病和婚丧嫁娶等方面遭遇困难时加以救济。

宗教慈善宗教团体济贫是古今中外社会所常见的。

西方古时代的济贫医院主要由基督教教会主办,至于修道院、寺院等收容穷人、残废人、被遗弃的妇女,发散食物衣服给地方的贫户等救济活动,更是不胜枚举。

论及中国古代的慈善活动,无论国外汉学者还是国内研究中国文化、中国传统的学者,都常强调中国宗族的重要性异于西方,西方教会的重要性异于中国。

但与这种“有宗族而无宗教”的“中国特色”观成为鲜明对比的是:从社会公益角度看,宗教组织的作用实比宗族组织更大。

诚如中国经济史专家指出:中古时期中国的寺院“实兼宗教与慈善团体于一身,其所兴办之慈善公益事业,对当时、以后之社会民生,均有极大之贡献”。

政府慈善在中国传统的政治观念中,很早就出现政府应是社会福利的主要、甚至是惟一的提供者的想法。

这一观念在早期的儒家传统中已可见,子路在卫国出私财救贫,孔子止之,说:“汝之民饿也,何不白于君,发癝仓以赈之?而私以尔食馈之,是汝明君之无惠,而见己之德美矣。

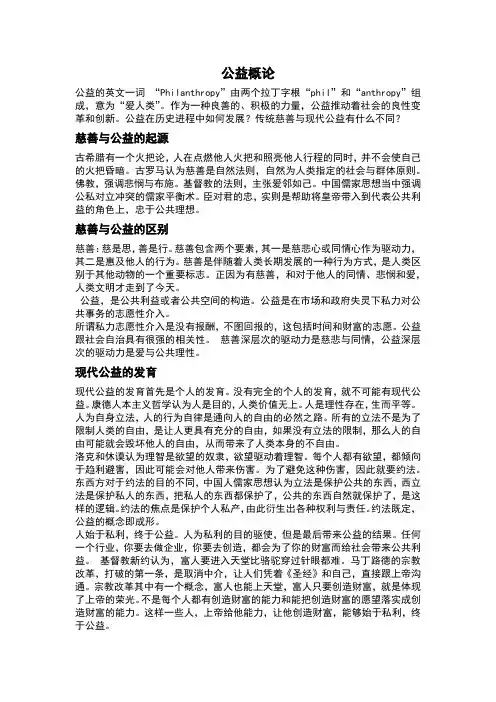

公益概论公益的英文一词“Philanthropy”由两个拉丁字根“phil”和“anthropy”组成,意为“爱人类”。

作为一种良善的、积极的力量,公益推动着社会的良性变革和创新。

公益在历史进程中如何发展?传统慈善与现代公益有什么不同?慈善与公益的起源古希腊有一个火把论,人在点燃他人火把和照亮他人行程的同时,并不会使自己的火把昏暗。

古罗马认为慈善是自然法则,自然为人类指定的社会与群体原则。

佛教,强调悲悯与布施。

基督教的法则,主张爱邻如己。

中国儒家思想当中强调公私对立冲突的儒家平衡术。

臣对君的忠,实则是帮助将皇帝带入到代表公共利益的角色上,忠于公共理想。

慈善与公益的区别慈善:慈是思,善是行。

慈善包含两个要素,其一是慈悲心或同情心作为驱动力,其二是惠及他人的行为。

慈善是伴随着人类长期发展的一种行为方式,是人类区别于其他动物的一个重要标志。

正因为有慈善,和对于他人的同情、悲悯和爱,人类文明才走到了今天。

公益,是公共利益或者公共空间的构造。

公益是在市场和政府失灵下私力对公共事务的志愿性介入。

所谓私力志愿性介入是没有报酬,不图回报的,这包括时间和财富的志愿。

公益跟社会自治具有很强的相关性。

慈善深层次的驱动力是慈悲与同情,公益深层次的驱动力是爱与公共理性。

现代公益的发育现代公益的发育首先是个人的发育。

没有完全的个人的发育,就不可能有现代公益。

康德人本主义哲学认为人是目的,人类价值无上。

人是理性存在,生而平等。

人为自身立法,人的行为自律是通向人的自由的必然之路。

所有的立法不是为了限制人类的自由,是让人更具有充分的自由,如果没有立法的限制,那么人的自由可能就会毁坏他人的自由,从而带来了人类本身的不自由。

洛克和休谟认为理智是欲望的奴隶,欲望驱动着理智。

每个人都有欲望,都倾向于趋利避害,因此可能会对他人带来伤害。

为了避免这种伤害,因此就要约法。

东西方对于约法的目的不同,中国人儒家思想认为立法是保护公共的东西,西立法是保护私人的东西,把私人的东西都保护了,公共的东西自然就保护了,是这样的逻辑。

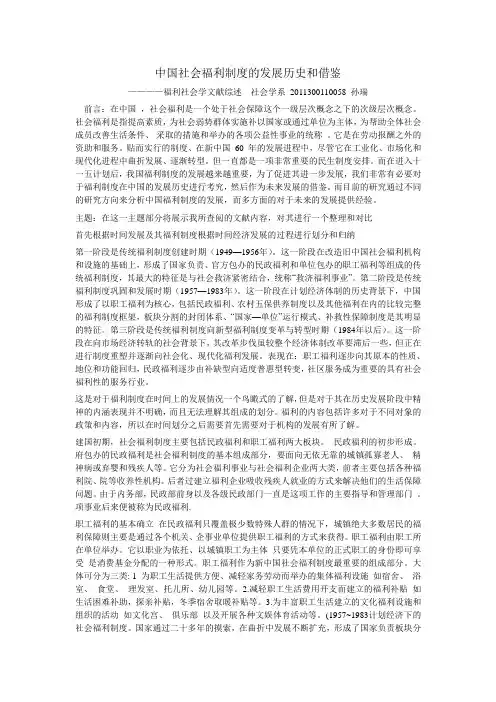

中国社会福利制度的发展历史和借鉴————福利社会学文献综述社会学系2011300110058 孙瑞前言:在中国,社会福利是一个处于社会保障这个一级层次概念之下的次级层次概念。

社会福利是指提高素质,为社会弱势群体实施补以国家或通过单位为主体,为帮助全体社会成员改善生活条件、采取的措施和举办的各项公益性事业的统称。

它是在劳动报酬之外的资助和服务。

贴而实行的制度、在新中国60 年的发展进程中,尽管它在工业化、市场化和现代化进程中曲折发展、逐渐转型。

但一直都是一项非常重要的民生制度安排。

而在进入十一五计划后,我国福利制度的发展越来越重要,为了促进其进一步发展,我们非常有必要对于福利制度在中国的发展历史进行考究,然后作为未来发展的借鉴。

而目前的研究通过不同的研究方向来分析中国福利制度的发展,而多方面的对于未来的发展提供经验。

主题:在这一主题部分将展示我所查阅的文献内容,对其进行一个整理和对比首先根据时间发展及其福利制度根据时间经济发展的过程进行划分和归纳第一阶段是传统福利制度创建时期(1949—1956年)。

这一阶段在改造旧中国社会福利机构和设施的基础上,形成了国家负责、官方包办的民政福利和单位包办的职工福利等组成的传统福利制度,其最大的特征是与社会救济紧密结合,统称“救济福利事业”。

第二阶段是传统福利制度巩固和发展时期(1957—1983年)。

这一阶段在计划经济体制的历史背景下,中国形成了以职工福利为核心,包括民政福利、农村五保供养制度以及其他福利在内的比较完整的福利制度框架,板块分割的封闭体系、“国家—单位”运行模式、补救性保障制度是其明显的特征。

第三阶段是传统福利制度向新型福利制度变革与转型时期(1984年以后)。

这一阶段在向市场经济转轨的社会背景下,其改革步伐虽较整个经济体制改革要滞后一些,但正在进行制度重塑并逐渐向社会化、现代化福利发展。

表现在:职工福利逐步向其原本的性质、地位和功能回归,民政福利逐步由补缺型向适度普惠型转变,社区服务成为重要的具有社会福利性的服务行业。

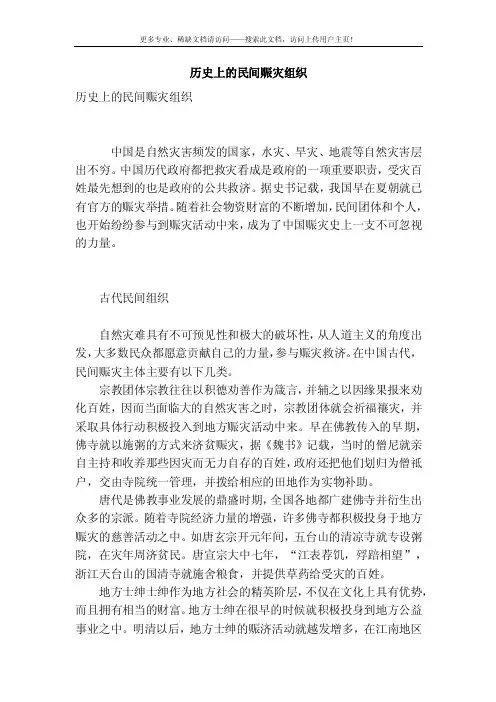

历史上的民间赈灾组织历史上的民间赈灾组织中国是自然灾害频发的国家,水灾、旱灾、地震等自然灾害层出不穷。

中国历代政府都把救灾看成是政府的一项重要职责,受灾百姓最先想到的也是政府的公共救济。

据史书记载,我国早在夏朝就已有官方的赈灾举措。

随着社会物资财富的不断增加,民间团体和个人,也开始纷纷参与到赈灾活动中来,成为了中国赈灾史上一支不可忽视的力量。

古代民间组织自然灾难具有不可预见性和极大的破坏性,从人道主义的角度出发,大多数民众都愿意贡献自己的力量,参与赈灾救济。

在中国古代,民间赈灾主体主要有以下几类。

宗教团体宗教往往以积德劝善作为箴言,并辅之以因缘果报来劝化百姓,因而当面临大的自然灾害之时,宗教团体就会祈福禳灾,并采取具体行动积极投入到地方赈灾活动中来。

早在佛教传入的早期,佛寺就以施粥的方式来济贫赈灾,据《魏书》记载,当时的僧尼就亲自主持和收养那些因灾而无力自存的百姓,政府还把他们划归为僧祗户,交由寺院统一管理,并拨给相应的田地作为实物补助。

唐代是佛教事业发展的鼎盛时期,全国各地都广建佛寺并衍生出众多的宗派。

随着寺院经济力量的增强,许多佛寺都积极投身于地方赈灾的慈善活动之中。

如唐玄宗开元年间,五台山的清凉寺就专设粥院,在灾年周济贫民。

唐宣宗大中七年,“江表荐饥,殍踣相望”,浙江天台山的国清寺就施舍粮食,并提供草药给受灾的百姓。

地方士绅士绅作为地方社会的精英阶层,不仅在文化上具有优势,而且拥有相当的财富。

地方士绅在很早的时候就积极投身到地方公益事业之中。

明清以后,地方士绅的赈济活动就越发增多,在江南地区还形成了特定的慈善团体与民间慈善组织。

士绅深受儒家思想或佛学思想的影响,认为在积累财富的同时,应当承担更多的社会责任。

因而在地方受灾时,处于优势阶层的他们,有责任和义务协助官府组织赈济。

如明宣德年间,江西普遍出现饥荒,地方米价腾贵。

官府曾考虑开仓平粜,然库存有限,无法满足四乡的灾黎。

正当官府踌躇之际,地方乡绅鲁希恭、新淦及郑宗鲁各出粟二千石助赈济,随后又有众多绅民献捐,暂缓了饥民的乏食之困。

中国四大开创性公益慈善项目中国公益慈善一直在发展,纵始公益慈善圈总会面临着各类诟病、不信任、问责,可是不得否认,有无数的热衷于社会公益的人士在为了该公益慈善业孜孜不倦地奋斗着,我们生活在一个令人兴奋的时代,同时我们也生活在一个遭受着无比困扰的时代。

这是中国公益慈善的写照,其在不断面临着复杂的社会转型,多元化的发展,复杂的现状,奔向着日新月异的未来。

与此同时,我们可以看近几年,已有一些开创性的公益慈善项目,深深推动着社会公益的发展和进步。

其中有这么四大公益慈善项目,产生了深厚的影响。

1、免费午餐——撬动的力量2011年中国公益慈善领域出现了一个影响政府决策的公益项目——免费午餐。

“免费午餐是由邓飞等500多名记者和国内数十家媒体联合中国社会福利基金会发起的公益项目。

该项目倡议每天捐赠3元为贫困地区学童提供免费午餐,致力于帮助因家庭贫困而没有钱享受营养午餐的学生,同时呼吁更多爱心企业和人士加入到活动中,通过社会捐助的力量,对一些贫困山区学校简陋的厨房条件予以改善。

项目于4月2日正式启动,短短几个月,募集善款2500多万元,涵盖13个省区的110多所学校。

10月26日政府接棒,国务院决定启动实施农村义务教育学生营养改善计划,中央每年拨款160多亿元,按照每生每天3元的标准为农村义务教育阶段学生提供营养膳食补助,政策约惠及680个县(市)的2600万名在校生。

这是一个可以载入公益历史的公益项目,因为这是第一个民间公益项目撬动政府行为,证明民众发现了国家对于公益慈善的盲区,为以后中国的公益慈善发展提供了一个方向。

2、爱心衣橱——明星的力量“爱心衣橱”是由中央电视台财经频道主持人王凯、马洪涛共同发起的一项公益行动,并于2011年6月在中国青少年发展基金会下成功设立公益基金。

基金依托新浪微博搭建的在线拍卖及推广平台,并通过线下拍卖活动等筹款形式,进行拍卖、义卖,所得善款将给贫困地区的孩子们定制防风防雨防寒美观实用的服装,并扶持孩子们的艺术教育和审美教育,目标是每年至少解决一个国家级贫困县贫困家庭小学生的穿衣问题。

志愿服务历史志愿服务的历史可以追溯到人类社会的起源。

人类在远古时期生活在野外,为了自身生存和群体生存,人们进行着各种形式的合作和互助。

在这个过程中,人们慢慢地认识到了相互帮助和倾诉的重要性。

随着社会的发展,志愿服务逐渐成为一种公民责任和社会行为形式。

古代的志愿服务主要以家族、部落为单位进行,人们通过共同合作建设家园、保护部落安全等方式来实现志愿服务的目的。

在中国古代,孔子提倡的仁爱、礼义等思想也对志愿服务的发展起到了积极的推动作用。

随着现代社会的不断演变,志愿服务的形式和内容也在不断丰富和完善。

在国际上,志愿服务的概念受到了越来越多国家和地区的重视与认可。

志愿者们参与到教育、环保、社会福利、医疗等多个领域的志愿服务工作中,为构建一个更加和谐、美好的社会作出了积极的贡献。

在中国,随着改革开放的不断深入,志愿服务活动也得到了迅速发展。

一些社会组织和社区团体积极组织和开展各种形式的志愿服务活动,吸引了越来越多的群众参与其中。

政府也制定了一系列政策来鼓励和支持志愿服务事业的发展,促进社会各界共同参与到志愿服务中来。

志愿服务不仅仅是一种公民责任和社会行为,更是一种社会责任和文明素质的具体体现。

通过志愿服务,人们可以积极参与到社会公益事业中来,促进社会资源的有效利用、加强社会团结和凝聚力,提高整个社会的文明素质和幸福指数。

总的来说,志愿服务的历史可以说是人类文明发展史的一部分。

它不仅见证了人类社会的进步与发展,更激励和激励着我们每一个人都应当承担起自己的社会责任,为建设美好的社会和谐共处而努力拼搏。

希望未来,在志愿服务的道路上,我们能够更加积极地投入其中,为社会的发展繁荣贡献出自己的一份力量。

中国青年志愿服务发展的历史和优秀青年志愿者的故事中国青年志愿服务发展的历史可以追溯到20世纪初。

1922年,中国首个青年志愿服务机构——中国青年志愿者协会在上海成立。

该机构以“养成公民道德,服务社会大众”为宗旨,号召青年参与社会公益事业,并提供相关培训。

然而,随着国家的动荡和战争的爆发,志愿者服务活动在一段时间内遭受挫折。

1949年中华人民共和国成立后,中国的社会环境逐渐稳定,青年志愿服务得到了新的发展机遇。

1958年,中共中央确定了“赶三猫,迎大庙”的口号,鼓励全国青年积极参与社会主义建设。

此后,全国各地相继成立了青年志愿者组织和服务队伍,并且以“三迎一赶”活动为代表,积极参与农村建设和社区服务工作。

改革开放后,中国社会经济进一步发展,青年志愿服务也进入了新的发展阶段。

1993年,中央校、共青团中央等单位共同倡导成立中国青年志愿者协会,将青年志愿服务纳入了国家战略发展规划。

此后,中国青年志愿者协会积极推动青年志愿服务的发展,建立了广泛的组织网络,促进各地志愿服务机构的合作与交流。

在中国青年志愿服务发展的历程中,有许多优秀的青年志愿者树立了榜样。

其中,有善于科技创新的李彦宏,他是百度公司的创始人之一,将互联网技术应用于教育、环保等领域,坚持为社会公益事业贡献力量;还有追求公正与平等的蔡丽新,她是中国公益人小组的创始人之一,通过推动人权教育和性别平等等活动,致力于改变社会的不平等现象;此外,还有倾心照料残障儿童的刘燕女士,她是中国残疾人福利基金会的一名志愿者,用自己的爱心和耐心为残障儿童提供关爱和帮助。

这些优秀的青年志愿者不仅在自己的领域取得了杰出的成绩,也通过自己的实际行动和倡导,影响和激励了更多的青年参与志愿服务。

他们的故事和贡献,激励着更多的年轻人加入志愿者队伍,为社会的进步和发展贡献自己的力量。

张謇的慈善传承作者:叶沈良来源:《慈善》2021年第04期张謇作为中国近代慈善第一人,生平成就三件传世嘉业:实业、教育、慈善。

此三件大事,是张謇一生心血所就。

张謇倾心慈善事业,他说:“窃謇以国家之强,本于自治。

自治之本,在实业教育,而弥缝其不及时,惟赖慈善。

”张謇把慈善事业看作其实业救国、教育救国理想的重要补充。

张謇的慈善传承可从三个维度去感受:张謇慈善思想的历史回响;张謇慈善文化的时代印痕;张謇慈善史绩的当代传承。

一、张謇慈善思想的历史回响慈善历史有其学说的回响与人物的回响。

就慈善历史的学说回响而言。

儒家学说倡言人性本善、止于至善。

佛家文化讲究慈悲为怀、积德行善。

道家理论推崇大道至简、上善若水。

就慈善历史的人物回响而言。

孔子作为中国慈善理论首创者,诲善、从善。

范蠡作为中国慈善实践首行者,居庙堂之高辅佐君王,处江湖之远三散家财。

张謇作为中国近代慈善第一人,慈善的历史回响为信仰的坚守、人格的传承、气质的流觞。

张謇慈善思想的历史回响主要内容为:慈善理念第一。

张謇的慈善理念包含有:“仁爱济人”的理念;“实业行善”的理念;“慈善为本”的理念;“教养并重”的理念;“财为天下”的理念;“人道感化”的理念。

慈善影响第一。

中国近代第一个求索慈善理念的思想者;中国近代第一个筑建慈善架构的实践者;中国近代第一个完善慈善体系的探索者;中国近代第一个倡行慈善公益的先行者;中国近代第一个实现慈善转型的创导者;中国近代第一个持续慈善经济的资助者。

慈善留存第一。

慈善理念留存为中国近代第一;慈善设施留存为中国近代第一;慈善公益留存为中国近代第一;慈善机构留存为中国近代第一;慈善教育留存为中国近代第一;慈善投入留存为中国近代第一。

二、张謇慈善文化的时代印痕张謇慈善文化的留存有两方面的特征:文化印痕与精神韵痕。

张謇的事业在南通,南通慈善的文化印痕表征为有山伴、有水润、有人敬。

南通文化的美丽蕴含灵性,晨读狼山,狼山有历史的美丽。

张謇在狼山建虞楼,有对恩师的敬重,有对祖籍的回望。

第四话:中国现代公益广告的出现(20世纪70年代末期至80年代中期)新中国成立后出现的公益广告,为当时中国初期总路线宣传、经济建设等作出了很大贡献。

改革开放以后,随着商业广告的繁荣和社会转型所带来的负面效应,公益广告开始被媒体运用作为调节社会关系、传播健康道德观念的工具。

1978年,中央电视台开播类似现代公益广告的教育性节目,而后,政府有关部门开始在大众媒体、路牌广告上发布一些带有宣传性质的公益广告。

这一时期的中国公益广告已经开始更多地关注环境保护、计划生育、交通事故等题材内容,媒体也开始逐步进入公益广告领域,到此时才算真正开始借助大众媒体发挥其影响力。

缺乏创意是中国早期公益广告的通病。

由于中国广告业本身发展较晚,习惯了用“简单的信息告白+艺术装饰”方式进行广告,这一时期的许多公益广告依然还是以“标语口号的形式”出现。

它们缺乏包装粗糙,广告语呆板、说教,有的只是以广告形式包装的宣传,投放量小,且传播效果不佳,再加上当时的公益广告制作并没有专门的设计,以至于全国的公益广告几乎都是千篇一律。

到了20世纪80年代中期,随着媒体的发展和电视技术的进步,公益广告千篇一律的局面逐渐被打破。

1984年,北京日报、北京晚报、工人日报、八达岭特区办事处等多家媒体和政府部门联合主办了“爱我中华,修我长城”的公益广告活动,引起了社会各界广泛关注。

1986年,贵阳市节政府和贵州电视台联合创作了电视公益广告“节约用水”,它一改过去口号加标语的风格,运用艺术手段将节水的广告主题生动地融入到电视画面中。

“节约用水”是我国首个经过专业艺术创作的电视公益广告,它兼具公益性、义务性、社会性、大众性、观念性和教育性,被视为我国第一条现代公益广告。

这一广告播出后,引起了贵阳市民的强烈反响,也让人首次看到了公益广告所能发挥出的巨大作用:在当年的第四季度,贵阳市自来水消耗量比上年同期减少了47万吨,自觉节水的意识因为这个公益广告而普及到了千家万户。