(明)董其昌临颜真卿大唐中兴颂

- 格式:pdf

- 大小:6.43 MB

- 文档页数:34

中国流芳千古的石刻碑碣作者:黄剑华来源:《月读》2022年第11期秦始皇统一中国后,颁布了一系列规章制度,以加强中央集权统治,完成四海归一的大业。

其中最重要的一项,便是采用小篆,统一文字。

公元前219年,秦始皇东巡泰山,命丞相李斯刻石于泰山绝顶,以炫耀其文治武功。

其后,秦始皇又数次前往东方和南方地区巡游,每到一个地方,便祭祀名山,刻石竖碑,为其歌功颂德。

据《史记·秦始皇本纪》记载,秦始皇先后在泰山、琅邪台、芝罘、碣石、会稽、峄山六处七次刻石。

秦二世时,又补刻了诏书和从臣之名。

后人将这些刻石统称为秦刻石。

这些刻石均由丞相李斯采用小篆书写,字体潇洒优雅,备受赞赏。

秦朝的这些刻石群,虽然今天大都已被毁坏湮没,难窥全貌,却是书法与石刻艺术上的一件辉煌壮举,对开启和推动石刻碑碣风雅文化的发展,起到了极其重要的作用。

汉朝建立统治后,废除了秦的苛政,经济文化繁荣发展。

特别是西汉前期的文景之治和中期汉武帝的蓬勃开拓,物产丰富,国力鼎盛,有力地促进了西汉书法艺术的发展。

秦篆这时已被汉隶所取代,成为流行全国的书法字体。

汉隶灵气飞动,形态优美,风格多样,情趣盎然。

比起古朴的先秦篆书,汉隶贯注了人们更多的主观情感,显示了书法艺术的跳跃式发展。

西汉留下的石刻不多,目前所知,主要有《鲁孝王泮池刻石》《群臣上寿刻石》《麃孝禹刻石》等。

到了东汉时期,终于迎来了石刻艺术发展的高峰,出现了数量众多的碑刻,遍布于全国各地,据今人统计,传世的汉碑约有170余种,真可谓琳琅满目,蔚然大观。

东汉碑刻,种类繁多。

根据形制和用途的不同,可以分为碑、碣、墓志、摩崖石刻、石经等数种。

其中数量最多的是碑刻,形制大都为长方形石刻,由趺座、碑身、碑额组成。

碑刻内容,大体可分为颂功、记事、契约、墓志、经典等几类。

著名的颂功碑刻,主要有《裴岑纪功碑》《杨君石门颂》《刘平国碑》《西狭颂》《曹全碑》《张迁碑》等;著名的记事碑,有《乙瑛碑》《礼器碑》《张景碑》《史晨碑》等;著名的墓志有《鲜于璜碑》《孔宙碑》《袁安碑》等。

十大书法家简介1、董其昌(1555—1636)是明代著名书画家。

字玄宰,号思白、思翁,别号香光。

松江华亭(今上海松江)人。

自幼就受到书法艺术的熏陶。

官至礼部侍郎、礼部尚书等职。

他提倡用摹古代替创作,又以禅宗的南北派比附绘画,称"南北宗"。

他的书法广泛临学古人,融会变化,综合了晋、唐、宋、元各家的书风,自成一体。

康熙、乾隆都以董书为宗法。

书法至董其昌,可以说是集古法之大成,"六体"和"八法"在他手下无所不精,同时他又善于鉴赏,在明末和清代名声极大。

其传世作品有:《宋词卷》、《书杜律》、《大唐中兴颂》等。

著书有《画禅室随笔》、《容台集》等。

2、何绍基(1799—1873)是清代书法家、诗人。

字子贞,号东洲居士。

道州(今湖南省道县)人。

官编修、四川学政。

通经史、小学、金石。

书法擅真、草、隶、篆,由颜真卿入手,后转师秦汉、魏晋、南北朝,其书注重碑学,笔意纵逸超迈,融厚有味。

继邓石如后,极力推崇碑学,主张"书家须自立门户"。

何绍基书法,早年秀润畅达;中年笔意纵逸超迈,时有颤笔,融厚有味;晚年人书俱老,已臻炉火纯青阶段,是清末碑学大家。

其传世墨迹甚多。

著《东洲草堂诗钞?文钞》、《说文段注驳正》等。

3、柳公权(778—865) 是唐代最后一位大书法家。

字诚悬,生于京兆华原(今陕西耀县)一个官宦之家。

官至太子少师,故世称"柳少师"。

其书法初学王羲之,后学颜真卿书,溶汇自己新意,然后自成一家,自创独树一帜的"柳体",成为历代书艺的楷模。

他的字取匀衡瘦硬,追魏碑斩钉截铁势,点画爽利挺秀,骨力遒劲,结体严紧,故有"颜筋柳骨"之称。

柳公权的传世作品很多。

传世碑刻有《玄秘塔碑》、《神策军碑》、《冯宿碑》等。

其中《玄秘塔碑》、《神策军碑》最能代表其楷书风格。

另有墨迹《蒙诏帖》、《送梨帖跋》。

中国书法史——重要书家作品的梳理一、先秦书法(一)殷商时期甲骨文:《祭祀狩猎涂朱牛骨刻辞》、《四方风名刻辞》、《鹿顶骨纪事刻辞》、《宰丰骨刻辞》金文:《司母辛鼎》、《戌嗣子鼎》、《小臣艅尊》(二)西周时期的金文1、西周前期:《利簋》、《何尊》、《康侯簋》、《大盂鼎》2、西周中期:《大克鼎》、《询簋》、《墙盘》、《卫鼎》3、西周晚期:《(害夫)簋》、《散氏盘》、《毛公鼎》、《颂鼎》、《虢季子白盘》(三)春秋战国时期的书法春秋早期秦系文字:《秦公钟》、《秦公鎛》春秋中期至战国早期秦系文字:《秦公簋》、《石鼓文》、《秦公大墓石磬刻石》战国中晚期秦系文字:《商鞅方升》、《新郪虎符》、《秦封宗邑瓦书》秦篆隶变:《青川郝家坪木牍》、《天水放马滩秦简》、《云梦睡虎地秦简》二、秦汉书法(一)秦代书家李斯、程邈、赵高、胡毋敬(二)秦代刻石《泰山刻石》、《琅琊台刻石》、《峄山刻石》、《东观刻石》、《会稽刻石》(三)汉代简牍江淮汉简、西北汉简(四)汉金文1、挺拔、峻险、爽利一类:《上林共府铜升铭》、《上林共府鼎铭》;2、柔韧、浑厚、圆转一类:《光和斛铭》、《镜鉴铭》。

(五)汉代刻石1、东汉篆书碑刻:《袁安碑》、《袁敞碑》、《祀三公山碑》、《张迁碑》碑额、《鲜于璜碑》碑额2、东汉隶书碑刻:(1)端庄平正、法度严谨一路:《子游残石》、《乙瑛碑》、《张景碑》、《西岳华山庙碑》、《史晨碑》、《熹平石经》、《王舍人碑》(2)挺峻流丽、清劲秀逸一路:《礼器碑》、《孔宙碑》、《杨叔恭残碑》、《尹宙碑》、《曹全碑》(3)质朴高华、雄浑沉厚一路:《裴岑纪功碑》、《鲜于璜碑》、《衡方碑》、《张迁碑》3、东汉恣肆雄放的摩崖刻石:《石门颂》、《刘平国摩崖刻石》、《封龙山颂》、《西狭颂》、《郙阁颂》。

(“汉南三颂”:《石》、《西》、《郙》)(六)东汉中后期书法流派曹喜影响下的篆书流派,杜操、崔瑗影响下的草书流派,刘德升的行书流派,蔡邕的隶书流派。

黄庭坚《论书》原文、注释与译文【原文】《兰亭》虽真行书之宗,然不必一笔一画为准,譬如周公、孔子不能无小过,过而不害其聪明睿圣,所以为圣人。

不善学者,即圣人之过处而学之,故蔽于一曲(1)。

今世学《兰亭》者,多此也。

鲁之闭门者曰:“吾将以吾之不可,学柳下惠之可。

”(2)可以学书矣。

王氏书法,以为如锥画沙,如印印泥,盖言锋藏笔中,意在笔前耳。

承学之人更用《兰亭》“永”字以开字中眼目,能使学家多拘忌,成一种俗气。

要之右军二言,群言之长也。

【注释】(1)蔽于一曲:蒙蔽于局部。

此语见于《荀子-解蔽第二十一》:“凡人之愚,蔽于一曲而暗于大理。

”“一曲”是指一部分,“大理”是指全局性的大道理。

(2)鲁之闭门者:相传鲁国一男子独居一室,一天,一位女子要求投宿,闭门不纳,以绝淫乱。

《诗-小雅-巷伯》毛传云:“鲁有独处室者,邻有嫠妇。

夜暴风雨,室坏,趋而托之。

鲁人闭门曰:“男女不六十不同居,今皆幼,不可纳。

”柳下惠:即展禽,春秋时鲁国人。

居柳下,谥惠。

相传有一次他夜宿郭门,见一女子受冻,便用衣服裹着她,抱着坐了一夜,却未生淫乱之心。

【译文】《兰亭序》虽是行楷书的好范本,但不必一笔一画都作为准则。

正如周公、孔子不能没有过错一样,但小过错不影响他们的圣明,所以能成为圣人。

不善于学习的人,连圣人的过错都学,所以容易固守一隅。

今天学《兰亭序》的人,多是这样。

鲁国那位闭门不纳邻居嫠妇的男子说:“我将用不让妇人进屋的办法,来学习柳下惠坐怀不乱的精神。

”有了这种认识,就可以学习书法了。

王羲之书法,被认为如同以锥画沙、用印印泥一般。

大概说的是他在行笔时中锋藏锋,意在笔先。

师承王氏的人总是以《兰亭序》开头的“永”字作为楷模,这样容易拘泥于法,形成俗气。

重要的是明白王羲之笔法“如锥画沙”、“如印印泥”这两点,这是我们值得师法的。

【原文】东坡先生云:“大字难于结密而无间,小字难于宽绰而有余。

”如《东方朔画像赞》、《乐毅论》、《兰亭禊事诗叙》。

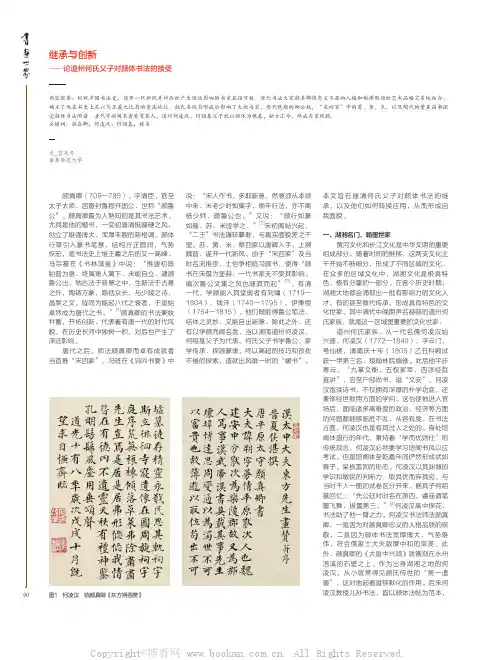

图1 何凌汉 临颜真卿《东方朔画赞》美原则在各种书体领域的全面落实,对晚清书风产生了深远的影响,其被称作是‘开何氏先祖曾在自家正房神龛上刻有一副对联:“记祖宗二字格言,克勤克俭;示儿孙两条正路,惟耕惟读。

”这一耕读传家、书继世的联句作为家训,在何氏家族世代传承。

何凌汉的父亲何文绘继承祖训,广泛收取古籍,刻帖碑拓,常以“食无隔夜粮,家藏万卷书”为傲。

这些收藏的图书碑帖也对何凌汉、何绍基父子日后学有所成、艺有所何凌汉的书法从理论到实践都效法颜真卿,其自幼目染浯溪石壁上的《大唐中兴颂》,磅礴的气势和巍峨的雄姿都对他产生了深远的影响。

入仕之后,他也坚持临池,以颜体为基础,汲取褚遂良之灵动、欧阳父子之骨力。

与同时代书家相比,他的书法透露出一种新的气象,给病入膏肓的科场馆阁书风注入了一丝清新之气。

从何凌汉临摹的颜真卿《东方朔画赞》(图1)看,其用笔雄沉劲健,结体丰腴壮阔,端庄紧密,自始至终无一懈笔。

王澍在《竹云题跋》中评颜真卿《东方朔画赞》道:“故神明焕发,而何凌汉临本深得此碑三昧,以王澍之语复评,亦不为过。

从落款的时间来看,何凌汉此本临于道光十八年(1838),距其去世还有两年。

几十年来,他宦海沉浮,历尽沧桑世事,人情冷暖,身处末世,内忧外患,却能洁身自好,不随波逐流。

所以欣赏他这篇书作,我们还能从中感受到文人士大夫的骨气和镇定自若的静气。

由此可知,何凌汉之所以一直效法颜体,不仅是因为他欣赏颜真卿书法的魅力,更重要的是看重颜氏忠君爱国的高尚品格。

学其书,更学其人。

何凌汉书法受嘉庆、道光两代帝王欣赏,彼时朝廷重大训诰典册多出其手。

其中嘉庆十九年(1814)《全唐文》编纂完成,嘉庆帝亲自作序,而序文就是由何凌汉执笔。

此外,皇帝还命他教授皇子书法,道光帝旻宁在潜邸时就学习何凌汉书法,御宇以后更是对何凌汉十分器重。

何凌汉身居高位,声名远播,他的书法还常作为贵重之礼赠予外国来使,来使归国之后,人皆宝之。

何凌汉不仅是一名位高权重的官员,也是一位学贯古今的鸿儒。

《画禅室随笔》卷四明董其昌○杂言上以蹊径之怪奇论,则画不如山水;以笔墨之精妙论,则山水决不如画。

子美论画,殊有奇旨。

如云简易高人意,尤得画髓。

昌信卿言,大竹画形,小竹画意。

虚室生白,吉祥止止。

予最爱斯语。

凡人居处,洁净无尘溷,则神明来宅。

扫地焚香,萧然清远,即妄心亦自消磨。

古人于散乱时,且整顿书几,故自有意。

长生必可学,第不能遇至人授真诀。

即得诀,未必能守之终身。

予初信此道,已读禅家书,有悟入,遂不复留情。

有诗曰:“未死先教死一场。

”非七真不解此语也。

沈明远画鱼,不点双睛,尝戏诧人曰:“若点当化龙去。

”有一童子拈笔试点,沈叱之,鱼已跃去矣。

欲诘童子,失其所在。

鲤鱼跃龙门,必雷神与烧其尾,乃得成龙。

李思训画一鱼甫完,未施藻荇之类。

有客叩门,出看,寻入,失去画鱼。

童子觅之,乃风吹入池水。

拾视之,惟空纸耳。

后常戏画数鱼投池内,经日夜,终不去。

嘉兴有济舟和尚,蚤岁不曾识字,因口授礼观音文经。

三岁,忽发智慧,于内外典豁然通晓,腹为箧笥,辩若悬河。

晋陵唐应德时就访之,与谈濂洛关闽之学,尤似夙悟。

大士冥加显被之力,不可诬也。

济有语录行于世,因书此文志之。

南京有顾宝幢居士,精净土。

每言曰:尘劳中随处下手,生死上不必留情。

又向观禅师曰:阎浮界中,心行为重。

皆有道者之言。

口宝幢亦善画,余于焦弱侯处见之,盖师董北苑。

阎头陀者,不知其年,每似六七十许人。

坐赤日中,卧冰雪路,吐语洒然,似有得者。

黄大痴九十,而貌如童颜。

米友仁八十余,神明不衰,无疾而逝。

盖画中烟云供养也。

大波罗般若经六百卷,此为经之心。

般若有两种,所谓观照般若,须文字般若中入。

亦观音圆通所云:此方真教体,清净在音闻也。

余书此经,欲使观者皆观自在耳。

般若经六百卷,此为之心,犹云般若心也。

今以心经连读,失其义矣。

般若有三,有观照般若;有宝相般若;有文字般若。

文字亦能熏识趣无上菩提,故书此流布世间。

使展卷者,信受诵读,种善知见。

所谓一句染神,历劫不变也。

士君子贵多读异书,多见异人。

颜真卿的人物概述颜真卿的人物概述颜真卿少时家贫缺纸笔,用笔醮黄土水在墙上练字。

初学褚遂良,后师从张旭,又汲取初唐四家特点,兼收篆隶和北魏笔意,自成一格,一反初唐书风,化瘦硬为丰腴雄浑,结体宽博、气势恢宏,人称“颜体”。

颜真卿为琅琊氏后裔,家学渊博,六世祖颜之推是北齐著名学者,著有《颜氏家训》。

他的书体与柳公权并称“颜柳”,有“颜筋柳骨”之誉。

开元二十二年(734年),颜真卿登进士第,曾四次被任命为监察御史,迁殿中侍御史。

因受权臣杨国忠排斥,被贬为平原太守,人称“颜平原”。

安史之乱时。

起义军对抗叛军。

唐肃宗即位后,拜工部尚书兼御史大夫,为河北招讨使。

至凤翔,授宪部尚书,后迁御史大夫。

唐代宗时官至吏部尚书、太子太师,封鲁郡公,人称“颜鲁公”。

兴元元年(784年),遭宰相卢杞陷害,被遣往叛将李希烈部晓谕,凛然拒贼,终被缢杀。

颜真卿书法精妙,擅长行、楷,创“颜体”楷书,与赵孟頫、柳公权、欧阳询并称为“楷书四大家”。

又与柳公权并称“颜柳”,被称为“颜筋柳骨”。

善诗文,著作甚富,有《韵海镜源》、《礼乐集》、《吴兴集》、《庐陵集》、《临川集》,均佚。

宋人辑有《颜鲁公集》。

历代对颜真卿的人物评价李隆基:朕不识颜真卿形状何如,所为得如此!李萼:闻公义烈,首唱大顺,河朔诸郡恃公为长城。

卢杞:颜真卿四方所信,使谕之,可不劳师旅。

李适:器质天资,公忠杰出,出入四朝,坚贞一志。

属贼臣扰乱,委以存谕,拘肋累岁,死而不挠,稽其盛节,实谓犹生。

殷亮:昨段秀实奋身击泚(朱泚)首,今颜真卿伏缢烈(李希烈)庭,皆启明君臣,发挥教训,近冠青史,远绍前贤。

裴敬:以忠烈称者,颜鲁公、段太尉。

刘昫等:①国,是武之英也;苟无杨炎弄权,若任之为将,遂展其才,岂有朱泚之祸焉!如清臣富于学,守其正,全其节,昌文之杰也;苟无卢杞恶直,若任之为相,遂行其道,岂有希烈之叛焉!夫国得贤则安,失贤则危。

德宗内信奸邪,外斥良善,几致危亡,宜哉。

噫,‘仁以为己任,不亦重乎;死而后已,不亦远乎!’二君守道殁身,为时垂训,希代之士也,光文武之道焉。

永州人文历史概说永州历史绵长,人文底蕴丰厚,是中华民族大家庭一个十分重要的成员。

一、天籁永州永州位于华夏大地南岭山脉的越城岭、都庞岭、萌渚岭北麓 , 湖南省南部,与广西桂林、贺州 , 广东清远等两省 ( 区 ) 三市交界,亦与省内邵阳、衡阳、郴州等三市相邻。

南方为阳,属火,主离卦。

潇湘之水令世人瞩目。

潇者,水清深也(《水经注》)。

潇水发源于永州宁远九嶷山,是湖南母亲河湘江上游第一大支流。

湘,水,出零陵阳海山,北入江(《说文解字》)。

潇湘二水分别自南向北奔腾而来,在永州城区汇成泱泱大观。

由于热丰雨沛的太平洋亚热带季风湿润性气候的浸淫,永州气候温和,水光充足,山青水绿,生态优越,适宜于多种动植物生长 , 也是人类最佳生存环境之一。

20 世纪 90 年代中期,永州道县玉蟾岩的人工栽培稻粒与陶片的发掘,第一次将人类生存遗迹链接到迄今 14000 年。

这是永州彰显中国乃至世界文明起源的重大贡献。

二、地名永州永州得名始于隋代。

隋文帝时改州、郡、县制为州、县制。

因郡西南有永山永水(今双牌县永江乡一带),开皇九年( 589 年)撤零陵郡,臵永州总管府。

将永远的山水寄寓于是州,这是多么富有哲理的蕴涵!零陵比永州更为古老,缘中华民族伦理道德文明始祖舜帝而得名。

司马迁《史记》:舜南巡狩,崩于苍梧之野,葬于江南九嶷,是为零陵。

零者,《说文解字》注:馀雨也。

清代段玉裁改馀为徐。

徐雨,徐徐而下之雨。

陵者,《说文解字》注:大阜也。

又,阜,大陆山无石者。

就是高大突出的山头。

或云,九疑山古称零陵,又作灵陵,可能是楚人的称呼,因帝舜陵墓在此,寓帝舜英灵升天之意。

北京大学《中国古代史教学参考地图集》称:零陵是我国夏以前出现的三十四处重要古地名之一。

在漫长的历史进程中,零陵、永州这两个地名被先后交替使用。

三、建制永州永州在新石器时代属三苗的江南地。

夏商至春秋战国时期属荆楚之域。

秦代属长沙郡。

汉武帝元鼎六年(前 111 年),析长沙国臵零陵郡(郡治在今广西全州县西南),辖 7 县 4 侯国。

颜真卿简介颜真卿(公元709——785),祖籍琅琊临沂孝悌里(今山东省费县方城诸满村),字清臣,唐代杰出的书法家、政治家、军事家,历事四帝,官到吏部尚书、太子太师,曾与从兄颜杲卿联合起兵抗击安禄山叛乱,功勋卓著;后被叛将李希烈所杀,壮烈殉国。

生前以功业节操获封“鲁郡开国公”,身后被追封为“司徒”,谥号“文忠”,世称“颜鲁公”。

是继“书圣”王羲之之后又一位伟大的书法家,是唐代新书体“颜体”的创造者,世称“亚圣”。

在书学史上“颜体”缔造了一个独特的书学境界。

苏轼曾有“诗止于杜子美,书止于鲁公”一说。

“点如坠石,画如夏云,勾如曲金,戈如发弩,纵横有象,低节有态,笔力雄强,沉着端庄”是其书法的独特风格,其墨迹有200多种,虽经千年沧桑,至今仍有大量流传。

他那博大精深的书法艺术对后世产生了深远影响,千年来深为海内外华人和汉学友人所共仰,其墨迹成为后人学书的典范样本,是祖国传统文化宝库中光辉灿烂的瑰宝。

多宝塔碑《多宝塔碑》,全称《大唐西京千福寺多宝塔感应碑文》,唐天宝十一年(752)立。

原在唐长安安定坊千福寺,宋代移西安碑林,现藏于西安碑林。

楷书,高285厘米,宽102厘米,文34行,行66字。

岑勋撰文,徐浩隶书题额北宋拓本,31行“归我帝力”之“力”字尚未损,全碑字口方棱,字画之间牵丝甚清晰。

南宋拓本,15行“凿井见泥”之“凿”字未损,北京故宫博物院藏北宋拓本。

文物出版社影印之宋拓《唐颜真卿书多宝塔碑》、《北京大学图书馆藏历代金石拓本菁华》收有明中期整拓、《西安碑林名碑》辑有馆藏明末清初拓。

自书告身《自书告身》楷书墨迹,传为颜真卿自书,是颜真卿晚年的名作。

共386字。

有人疑为伪托。

今藏日本中村不折氏书道博物馆。

其书法苍劲谨严,沉稳厚重,字里行间可体会出颜书行笔的气韵和结体的微妙变化,。

詹景风称此书:“书法高古苍劲,一笔有千钧之力,而体合天成。

其使转真如北人用马,南人用舟,虽一笔之内,时富三转。

”董其昌谓:“此卷之奇古豪放者绝少。

中国书法发展史一)为中国书法奠定基础的先秦书法书法是中国特有的艺术,虽然书法艺术的自觉化至东汉末才发生,但书法艺术当于汉字的萌生同时。

汉字的形成经历了很长的历史时期。

目前发现的于原始汉字有关的资料,主要是原始社会在陶器上遗留下来的刻画符号但许多文字学家认为,它们还不是文字,只是对原始文字的产生起了引发的作用。

大多数文字学家认为“汉字的形成时代大概不会早于夏代”,并在“夏商之际(约在公元前 17世纪)形成完整的文字体系”(裘锡圭《文字学概要》)。

为学术界公认的我国最早的古汉字资料,是商代中后期(约前14至前11世纪)的甲骨文和金文。

从书法的角度审察,这些最早的汉字已经具有了书法形式美的众多因素,如线条美,单字造型的对称美,变化美以及章法美,风格美等。

从商代后期到秦统一中国(前221年),汉字演变的总趋势是由繁到简。

这种演变具体反映在字体和字形的嬗变之中。

西周晚期金文趋向线条化,战国时代民间草篆向古隶的发展,都大大消弱了文字的象形性。

然而书法的艺术性却随着书体的嬗变而愈加丰富起来。

主要作品介绍:1 )殷甲骨文殷商甲骨文(祭祀狩猎涂朱牛骨刻辞)甲骨文发现于一八九九年(清光绪二十五年)。

是殷商时期刻写在龟骨,兽骨,人骨上记载占卜,祭祀等活动的文字,是经过巫史加工过的古汉字。

严格地讲,只有到了甲骨文,才称得上是书法。

因为甲骨文已具备了中国书法的三个基本要素:用笔,结字,章法。

而此前的图画符号并不全有这三种要素。

图为《祭祀狩猎涂朱牛骨刻辞》,商代武丁时期的作品,风格豪放,字形大小错落,生动有致,各尽其态,富有变化而又自然潇洒。

不愧为甲骨文书法中的杰作。

2 )西周大盂鼎铭文大盂鼎是西周康王时期的著名青铜器,内壁有铭文,长达291 字,为西周青铜器中所少有。

其内容为:周王告诫盂(人名),殷代以酗酒而亡,周代则忌酒而兴,命盂一定要尽力地辅佐他,敬承文王,武王的德政。

其书法体势严谨,字形,布局都十分质朴平实,用笔方圆兼备,具有端严凝重的艺术效果,是西周早期金文书法的代表作。

祁阳浯溪碑林浯溪碑林,位于湖南省永州市祁阳市西南部湘江大桥南端的浯溪公园内,为摩崖文字天然好刻处。

唐代道州刺史元结撰文、大书法家颜真卿书写镌刻于江岸崖的《大唐中兴颂》碑 [5],是国家4A级旅游景区,门票价格为30.00元。

浯溪碑林风景名胜区 [1-3]现为全国重点文物保护单位,省级风景名胜区、省级爱国主义教育基地、湖南省十大文化遗产、百姓喜爱的“湖南省景”、湖南新“潇湘八景”。

2009年2月1日,被国家批准为AAAA级旅游景区。

景区位于祁阳市区西南的湘江西岸,此地山水秀美,苍崖石壁连绵78米。

元结在公元761年撰写了《大唐中兴颂》,后来大书法家颜真卿将此文书写下来镌刻于江边崖石,因其文奇、字奇、石奇,被后人誉为浯溪“三绝”。

此后,历代共有250多名文人学士到此游览,题诗作赋,铭刻石上,成为国内最大碑林,是研究碑石文化的一个宝库。

其中,除《大唐中兴颂》外,还有宋代著名书法家米芾的《浯溪诗》和著名文学家黄庭坚的长诗《书摩崖碑石》及清人何绍基、吴大徵等名家题名刻石的浯溪新三铭等。

碑林中还有清代越南使者途经此地留下的刻石四块。

[1] 1996年后,无产阶级革命家陶铸的《东风》诗碑和《踏莎行》词碑相继在景区树立,又增建了陶铸铜像和陶铸革命事迹陈列馆,千年古迹更添胜景。

[1]浯溪石刻浯溪摩崖石刻,位于湖南省永州市祁阳市区(浯溪镇)西南部湘江大桥南端的浯溪公园内。

距离永州市区五十多公里。

此处苍崖石壁,濒临湘江,巍然突兀,连绵78米,最高处拨地30余米,为摩崖文字天然好刻处。

因而,浯溪露天摩崖,为南国摩崖第一家,为神州一颗璀璨的文化明珠。

浯溪摩崖诗文书法,博大精深,具有丰富的文化内涵,历时千百年,享誉海内外。

唐代杰出散文家、诗人元结,于代宗广德元年(公元763年)被任命为道州刺史。

永泰元年(765)罢任。

次年再任道州刺史。

大历二年(767)二月从潭州都督府返道州,舟经祁阳阻水,泊舟登岸暂寓。

受此处幽胜,遂将一条“北汇于湘”的元名小溪命名“浯溪”,意在“旌吾独有”,撰《浯溪铭》,浯溪得名从此始。

第一章测试1【单选题】(5分)甲骨文研究名家有“四堂”,“观堂”是下面哪一位:A.罗振玉B.王国维C.董作宾D.郭沫若2【单选题】(5分)《铁云藏龟》的作者是?A.王懿荣B.刘鄂C.范维卿D.陈介祺3【单选题】(2分)铁山摩崖是()所刻。

A.王远B.安道壹C.郑道昭4【单选题】(2分)泰山经石峪,经文为()刻,原经文分上下两卷。

A.志南B.陶弘景C.安道壹5【多选题】(2分)甲骨文研究的四堂是()。

A.雪堂B.鼎堂C.彦堂D.观堂E.梅堂6【判断题】(2分)1899年,王懿荣第一个发现了甲骨文字。

A.错B.对7【判断题】(2分)董作宾在其著名论文《甲骨文断代研究例》中,将商代甲骨文划分为五个时期。

A.错B.对8【判断题】(2分)董作宾先生在其著名论文《甲骨文断代研究例》中,将商代甲骨文划分为五个时期,分别是雄伟、谨饬、颓靡、劲峭、严整。

A.错B.对9【判断题】(2分)甲骨文已具备“六书”象形、会意、指事、假借、转注、形声的汉字构造法则。

A.对B.错第二章测试1【单选题】(5分)以下青铜器中不是出土于陕西省宝鸡市的是:A.散氏盘B.司母戊大方鼎C.毛公鼎D.虢季子白盘2【单选题】(5分)以下青铜器中,收藏在中国国家博物馆的是:A.毛公鼎B.散氏盘C.大克鼎D.虢季子白盘3【多选题】(2分)青铜器四大国宝是()。

A.虢季子白盘B.司母戊鼎C.毛公鼎D.散氏盘E.大盂鼎4【判断题】(2分)青铜器上的文字又被称为吉金文字。

A.错B.对5【判断题】(2分)左宗棠曾经将大盂鼎赠送给潘祖荫。

A.错B.对6【判断题】(2分)大盂鼎又称廿三祀盂鼎,西周炊器。

A.对B.错7【判断题】(2分)淮军将领、台湾第一任巡抚刘铭传在战乱中发现了是落在民间的虢季子白盘。

A.对B.错8【判断题】(2分)虢季子白盘长137.2厘米,宽86.5厘米,高39.5厘米,重215.3千克。

A.对B.错第三章测试1【单选题】(5分)《泰山刻石》又称()。

康熙末,学董其昌书法的缺陷、弊病,以及董其昌书法的广为盛行招致书坛学者的高度不满,后起新秀随着眼界与学识的开拓,将单一的学董转向兼容唐宋诸家。

在乾隆年间,比较盛行的书法是董、赵的精美柔媚风格。

钱沣不仅传承前人,还结合了唐宋和方严颜体的雄强特点,从而自成一派。

这种朴实庄严却不失粗狂的书法风格,在当时形成了一种现象级的影响。

1 初学欧米钱沣,字东注,一字约甫,号南园。

乾隆五年庚申(1740)生于云南昆明,乾隆六十年乙卯(1795)卒。

而立之年中进士(1771),选庶吉士,后由编修改御史,累官通政司副使、太常寺少卿和湖南学政等职。

时和珅用事,气势熏灼,钱沣两次弹劾和珅及其党羽,疏摘其奸,直声著朝野。

除了为政的刚正不阿、凛身正气,钱沣在诗文书画方面也卓有成就,工书又能画马,诗文苍郁劲厚,著有《南园集》七卷。

由于家贫,钱沣幼年在书法上并无庭训可承。

他初学书法在8岁左右,称曰“吾就外傅时八龄矣”,方能“志识姓名”。

家中贫寒,父又积劳成疾,钱沣数次辍学,时有断炊之患,为其学书之路增加阻力。

又因云南地处偏远,能第一时间捕捉并掌握学书的资料并非易事。

而在清初,云南书坛以虞世璎居首,钱沣曾临虞世璎册,对其楷书颇为赞赏。

《临虞世璎册》(图1)师法欧阳询,在钱沣传世书作中此类作品并不多见,其结字取率更劲险之势,凝练又不失清雅,用笔上多逆笔回锋,就整体气象而言,没有中后期作品的纯熟、整严与俊逸,故可归为其早期书作。

钱沣对米芾字很有兴趣并常常临习,颇下功力,深得米芾之味。

钱沣早期学米芾字的作品以29岁时自题《守株图》(图2)为代表。

用米芾笔意,纵横欹侧,挥毫自运,在集古字的同时又注入自己的想法,灵气在心,不思而至。

整体上运笔流畅和谐,流美洁净,字字独立而又笔断意连,超然洒脱之势流露笔端。

2 兼涉众家钱沣进京之后,在书法上的造诣日益精进。

地域文化的不同、学者之间的交游切磋、思想火花的碰撞都为他书法流派的发展产生了强大的助力,其融会贯通,书法功底日益稳进。

后人评价颜真卿颜真卿在我国的发展中有重大的历史贡献。

那么,人们对颜真卿的评价是如何的呢?以下是由店铺为大家整理的对颜真卿的评价,希望能帮到你。

颜真卿的历史评价李隆基:朕不识颜真卿形状何如,所为得如此!李萼:闻公义烈,首唱大顺,河朔诸郡恃公为长城。

卢杞:颜真卿四方所信,使谕之,可不劳师旅。

李适:器质天资,公忠杰出,出入四朝,坚贞一志。

属贼臣扰乱,委以存谕,拘肋累岁,死而不挠,稽其盛节,实谓犹生。

殷亮:昨段秀实奋身击泚(朱泚)首,今颜真卿伏缢烈(李希烈)庭,皆启明君臣,发挥教训,近冠青史,远绍前贤。

裴敬:以忠烈称者,颜鲁公、段太尉。

刘昫等:① 国,是武之英也;苟无杨炎弄权,若任之为将,遂展其才,岂有朱泚之祸焉!如清臣富于学,守其正,全其节,昌文之杰也;苟无卢杞恶直,若任之为相,遂行其道,岂有希烈之叛焉!夫国得贤则安,失贤则危。

德宗内信奸邪,外斥良善,几致危亡,宜哉。

噫,‘仁以为己任,不亦重乎;死而后已,不亦远乎!’二君守道殁身,为时垂训,希代之士也,光文武之道焉。

② 自古皆死,得正为顺。

二公云亡,万代垂训。

宋祁:当禄山反,哮噬无前,鲁公独以乌合婴其锋,功虽不成,其志有足称者。

晚节偃蹇,为奸臣所挤,见殒贼手。

毅然之气,折而不沮,可谓忠矣。

详观二子(段秀实、颜真卿)行事,当时亦不能尽信于君,及临大节,蹈之无贰色,何耶?彼忠臣谊士,宁以未见信望于人,要返诸己得其正,而后慊于中而行之也。

呜呼,虽千五百岁,其英烈言言,如严霜烈日,可畏而仰哉!”姚兕:吾慕其人耳。

米芾:颜真卿如项羽挂甲,樊哙排突,硬弩欲张,铁柱特立,卬然有不可犯之色。

綦崇礼:昔唐天宝之乱,河北列郡并陷,独常山、平原能为国守者,盖杲卿、真卿二颜在焉。

刘珙:此五君子(诸葛亮、杜甫、颜真卿、韩愈、范仲淹),其所遭不同,所立亦异,然其心则皆所谓光明正大,踈畅洞达,磊磊落落而不可揜者也,其见于功业文章,下至字画之微,盖可以望之而得其为人。

朱熹:颜鲁公只是有忠义而无意智底人。

中国书法大全◆行书卷1!【历代690部】钟繇《宣示表》翻墨本王羲之黄庭经王羲之《东方先生画像赞》越州石氏本(东晋)王羲之行书快雪时晴帖王羲之草书《积雪凝寒帖》王羲之《择药帖》、《朱处仁帖》、《追伤帖》等王羲之《周孝侯帖》(珍稀旧拓)王羲之的小舅子郗愔《至庆帖》王羲之小楷《东方曼倩祠颂》(拓本)王羲之行草书《百姓帖》王羲之行草书《追寻帖》拓本四种王羲之行书《先墓帖》、《敬伦帖》二种王羲之《暴疾帖》王羲之草书《裹鮓帖》并赵孟頫临本王羲之草书《虞休帖》安思远藏本集王羲之《兴福寺半截碑》王羲之小楷《黄庭经》王羲之《十七帖》王羲之《快雪时晴帖》王羲之《迟汝帖》王羲之《乐毅论》梁拓本王羲之《七十帖》版本四种王羲之草书《小园帖》(晋)王羲之行书千文[东晋]王羲之传本墨迹十三帖王献之《兰草帖》王献之《鹅群帖》王献之《送梨帖》王献之《保母帖》王献之《舍内帖》王献之《东山松帖》王献之《餘杭帖》王献之《不谓帖》王献之《鄱阳帖》王献之《思恋帖》王献之《十二月割帖》王献之《廿九日帖》王献之《鸭头丸帖》(东晋)王献之行书保母帖王献之《地黄汤帖》王献之小楷书曹植的《洛神赋》东晋王献之《舍内帖》墨迹王献之《洛神赋十三行》(碧玉本)东晋王珉《此年帖》《十八日帖》《何如帖》《欲出帖》《寒切帖》东晋王洽《承间帖》《不孝帖》《兄子帖》《感塞帖》西晋王戎《华陵帖》西晋王衍《麦秋帖》隋朝毛喜《事务帖》隋代刘君墓志隋代杨府君墓志隋代张君墓志(隋)楷书_巩宾墓志铭唐代《李诜墓志》唐代《隆阐法师碑》唐代《毗伽公主墓志铭》唐代史维则《大智禅师碑》(唐)欧阳询行楷千字文欧阳询《黄帝阴符经》欧阳询《行书千字文》欧阳询九成宫醴泉铭欧阳询《梦奠贴》欧阳询欧体标准字帖欧阳询《化度寺邕禅师舍利塔铭》四欧堂本虞世南《汝南公主墓志》怀素《小草千字文》怀素《自叙帖》唐代怀素草书《客舍贴》唐怀仁集圣教序褚遂良摹兰亭序(唐)褚遂良楷书阴符经(唐)褚遂良摹王羲之乐毅论(唐)褚遂良行楷文皇哀册(唐)褚遂良行书枯树赋(唐)褚遂良行书临王献之飞鸟帖楮遂良《枯树赋》(唐)大雅集王羲之行书兴福寺半截碑(唐)杜牧行书张好好诗并序(唐)高正臣行书明徵君碑(唐)高宗李治行书赠太尉英贞武公李劾碑(唐)国诠楷书善见律(唐)怀仁集王羲之书大唐三藏圣教序拓本(唐)怀素草书四十二章经(唐)李世民行书温泉铭.pdf(唐)李邕行楷麓山寺碑(唐)李邕行书李思训碑(唐)李邕行书秦望山法华寺碑(唐)李邕行书云麾将军碑唐代李邕李北海《叶有道碑》李北海《古诗十九首》墨迹(传) (唐)陆柬之行书文赋(唐)颜真卿行草让宪部尚书表(残阙) (唐)颜真卿行楷书自书告身帖(唐)颜真卿行书祭伯父文稿(唐)颜真卿行书祭侄文稿卷(唐)颜真卿行书三表册(唐)颜真卿行书送刘太冲叙.pdf颜真卿《述张长史笔法十二意》颜真卿《送刘太冲叙》颜真卿《裴将军诗》颜真卿《争座位帖》日本三井纪念美术馆藏本颜真卿《争座位帖》启功题跋之妙鉴斋宋拓藏本颜真卿《争座位帖》拓本一颜真卿颜体标准字帖颜真卿《三表(全本)》祭侄文稿颜真卿竹山堂连句(唐)张少悌行楷高力士墓志铭唐《乐君(达)墓志》唐《王求古墓志》唐《祁让墓志铭并序》唐太宗李世民《晋祠铭》蔡卞曹娥碑蔡卞唐玄宗鹡鸰颂题跋蔡卞雪意帖蔡京跋赵佶雪江归棹图卷蔡京尺牍宫使帖蔡京节夫帖蔡京十八学士图跋蔡京题额大观圣作之碑蔡京题听琴图诗蔡京元祐党籍碑(宋)朱熹行书易系辞(宋)朱熹行书秋深帖(宋)朱熹行草二月十一日帖(宋)朱熹城南唱和诗卷(宋)赵昚草书苏轼后赤壁赋(宋)赵孟坚行书自书诗帖(金)赵秉文行书赵霖昭陵六骏图题跋(金)张天锡集王羲之草书韵会_2 (金)张天锡集王羲之草书韵会_1 (宋)薛绍彭行书云顶山诗杂书卷(宋)虚堂智愚行书法语(宋)文天祥行书上宏斋帖(宋)王诜行书颍昌湖上诗词卷(宋)王诜行书烟江叠嶂图卷(宋)苏洵行草书道中帖(宋)苏轼行书归去来兮辞卷(宋)苏轼行书天际乌云贴(宋)苏轼行书李白上清宝鼎诗二首卷(宋)苏轼行书黄州寒食诗帖卷(宋)苏轼行书黄州寒食诗帖(宋)苏轼行书杜甫桤木诗卷帖(宋)苏轼行书洞庭春色赋中山松醪赋合卷(宋)苏轼行书定惠院海棠诗卷(宋)苏轼亲书前赤壁赋苏轼《次韵三舍人省上诗帖》苏轼《宝月帖》陆游致仲躬侍郎尺牍陆游自书钗头凤石刻陆游尊眷帖(宋)宋庠行书致宫使少卿尺牍(宋)赵佶行书蔡行敕卷(宋)司马光撰资治通鉴残稿卷(宋)秦观行书摩诘辋川图跋(宋)米友仁行书潇湘奇观图题跋(宋)米芾行书苕溪诗卷(宋)米芾行书离骚经(宋)米芾行书虹县诗(宋)米芾行书海月都师帖(宋)米芾行书拜中岳命作(宋)米芾行草手札六件(1853) (宋)米芾行草德忱帖(宋)米芾书多景楼诗册米芾《行书多景楼诗册》米芾《褚摹兰亭序》米芾《自叙帖》米芾《来戏帖》米芾《研山帖》米芾《方圆庵记》米芾《苕溪诗帖》宋代米芾《三吳帖》米芾《韩马帖》米芾《蜀素帖》墨迹全本米芾蜀素帖米芾《离骚经》米芾大字行书《吴江舟中诗卷》米芾《木兰辞》(宋)楼钥行楷题徐铉篆书帖(宋)蔡京行书唐玄宗鹡鸰颂题跋(宋)蔡京行书大观御笔记(宋)黄庭坚行书牛口庄题名卷(宋)黄庭坚行书苦笋赋(宋)黄庭坚行书华严经疏卷(宋)黄庭坚行书刘禹锡经伏波神祠诗(部分) (宋)黄庭坚行书砥柱铭(宋)黄庭坚行书松风阁诗卷(宋)黄庭坚行楷发愿文(宋)黄庭坚行书墓志铭二稿合卷(宋)黄庭坚行书诗送四十九侄(宋)黄庭坚行书赠张大同书(宋)黄庭坚行书刘禹锡经伏波神祠诗黄庭坚《经伏波神祠》黄庭坚《庞居士寒山子诗》黄庭坚《自书松风阁行书卷》黄庭坚《牛口庄题名卷》黄庭坚《王史二氏墓志铭稿卷》黄庭坚《行书赠张大同书》黄庭坚《刘禹锡竹枝词》黄庭坚书《史记.廉颇蔺相如列传》<黄庭坚《题苏轼寒食帖跋》黄庭坚《发愿文》黄庭坚《上苑诗》黄庭坚《金刚般若波罗密经》北宋黄庭坚《公以道安帖》《范滂传》北宋文彦博《左藏帖》《三札卷》《内翰帖》南宋木待问《谦施帖》南宋虞允文《适造帖》(宋)张即之行书汪氏报本庵记(宋)张即之行书台慈帖(宋)张即之行书待漏院记(宋)张即之行楷大字杜甫诗卷(宋)赵构行书白居易自咏诗苏轼《宸奎阁碑》苏轼《行书答谢民师论文帖卷》苏轼《天际乌云帖》苏轼《丰乐亭记》苏轼《醉翁亭记》苏轼《罗池庙迎享送神诗碑》苏轼《祭黄几道文卷》苏轼《归去来兮辞》苏轼《洞庭春色赋》苏轼《李白仙诗卷》苏轼《前赤壁赋》苏轼《黄州寒食诗帖》苏过行书《贻孙帖》苏轼《跋王晋卿藏挑耳图帖》苏轼《归园帖》苏轼《元祐八年南轩记梦》苏轼《元丰八年遗过子尺牍》苏轼《临争座位帖》苏轼《爱酒歌》北宋苏轼《书方干诗卷》《表忠观碑》北宋苏轼《嵩阳帖》(并题跋)蔡襄《自书诗卷》蔡襄《虹县帖》蔡襄《陶生帖》蔡襄《思咏帖》蔡襄《入春帖》蔡襄《海隅帖》蔡襄《贫贤帖李建中宠书聿至帖李建中贵宅帖李建中题怀素自叙帖墨迹本李建中同年帖李建中土母帖李建中许昌帖李建中与齐古同年帖李建中与司封诗翰(元)赵孟頫行书千字文2 (元)赵孟頫行书千字文(元)赵孟頫行楷续千字文赵孟頫《光福寺重建塔记》赵孟頫《送瑛公住持隆教寺疏》赵孟頫《续千字文》赵孟頫《临兰亭序》赵孟頫《洛神赋三》赵孟頫《洛神赋二》赵孟頫《洛神赋一》赵孟頫行书《陋室铭》赵孟頫《天冠山题咏诗帖》赵孟頫《吴兴赋》赵孟頫《玄妙观重修三门记》赵孟頫《与山巨源绝交书》赵孟頫《秋兴赋》赵孟頫《湖州妙严寺记》赵孟頫《杭州福神观记》赵孟頫楷书《寿春堂记》赵孟頫《胆巴碑》赵孟頫《行书止斋记》赵孟頫《仇锷墓志铭》赵孟頫《行书二赞二诗卷赵孟頫《酒德颂》赵孟頫《闲居赋》赵孟頫\杜甫秋兴赵孟頫《前后赤壁赋》赵孟頫《行书十札卷》赵孟頫(临兰亭序)赵孟頫(临快雪定武兰亭序)赵孟頫(临静心定武兰亭序)赵孟頫(临独孤定武兰亭序)赵孟頫(临定武兰亭序)赵孟頫(临褚遂良兰亭序)赵子昂《昔寻李愿诗卷》赵孟頫行书《感兴诗并序》元赵孟頫襄阳歌(三希堂法帖)赵孟頫清华斋赵帖元赵孟頫《绝交书戏鸿堂法书(国家图书馆藏)》赵孟頫书蜀山图歌(莲池书院法帖第五种)(旧拓经折装)赵孟頫《野竹图行书帖》赵孟頫《行书十札卷》拓本赵孟頫《道场诗帖》赵孟頫《王羲之轶事帖》元代赵孟頫《松雪斋摹古子昂》元赵孟頫北陇耕云书卷石刻赵孟頫《行书、李翱七言绝句诗、册》墨赵孟頫《真草千字文》赵孟頫《心经行书册》元代赵孟頫《勉学赋》元代赵孟頫跋《保母志》元代赵孟頫临《褚遂良本兰亭序》元代赵孟頫临《快雪定武兰亭序》元代赵孟頫《跋褉帖源流考小楷卷》元代赵孟頫《感遇诗三十八首》元代赵孟頫书《文赋》赵孟頫跋《宋人书画孝经》赵孟頫53岁行书《周易系辞》赵孟頫《绝交书戏鸿堂法书》赵孟頫《绝交书戏鸿堂法书》拓本赵孟頫七札册(致晋之尺牍)元代赵孟頫《宗阳宫帖》赵孟頫《行书千字文》[元代]趙孟頫《远游》[元代] 赵孟頫《洛神赋》(高清晰)赵孟頫《唐狄梁公碑》赵孟頫《敕藏御服碑》元代钱舜选书札元代薛毅夫《和尧文诗册》元代杨维桢《晚节堂诗》(明)王铎草书题野鹤陆舫斋诗十首(明)王铎行书峨眉山记游诗卷(明)王铎行书琅华馆文卷(明)王铎行书李贺诗帖(明)王铎行书青圃通邻巷五言诗册页(明)王铎行书唐人诗册(明)王铎行书自赋石湖诗五首卷(明)王铎赠张抱一行书诗卷王铎《赠汤若望诗翰》王铎《拟山园法帖》王铎《跋西岳华山庙碑》王铎《米芾行书天马赋跋》明代王铎楷书《一觉庵铭》明代王铎行书《投语谷上人诗卷》王铎《自书石湖等五首卷》明代王铎《临王昙首昨服散帖》王铎三潭诗卷王铎行书青圃通邻巷五言诗册页王铎《临阁帖》王铎《赠张抱一行书诗卷》王铎《峨眉山记游诗卷》王铎枯兰复花赋王铎临圣教序(明)清刻王铎拟山园帖卷九(明)清刻王铎拟山园帖卷八(明)清刻王铎拟山园帖卷七(明)清刻王铎拟山园帖卷六(明)清刻王铎拟山园帖卷五(明)清刻王铎拟山园帖卷四(明)清刻王铎拟山园帖卷三(明)清刻王铎拟山园帖卷二(明)清刻王铎拟山园法卷一(明)王世贞行书手札.pdf (明)王守仁行书戒弟子书(明)文彭草书谢惠连雪赋.pdf (明)文徵明太上老君说常清静经(明)文徵明行草前赤壁赋(明)文徵明行草前后赤壁赋(明)文徵明行书登君山.pdf(明)文徵明行书明妃曲(明)文徵明行书苏轼赤壁赋(明)文徵明行书题宋高宗赐岳飞手敕词(明)文徵明行书咏花诗(明)文徵明行书自作诗卷文征明《题宋高宗赐岳飞手敕词》文徵明《西苑诗卷》文徵明《行书自作诗卷》文徵明《草书赤壁赋》文征明《跋祝允明草书赤壁赋册》文征明《莲社图记》文徵明《行书千字文》(明)文徵明行草千字文文征明尺牍文征明《行书北山移文》文徵明行书前赤壁赋真迹版文征明大字行书《醉翁亭记》文征明游西山诗十二首册页文徵明小楷《离骚经》(明)祝允明行草归田赋(明)祝允明行草牡丹赋.pdf祝允明《行楷洛神赋》祝允明行草书《牡丹赋》祝允明《前赤壁赋》祝允明《归田赋》明代祝允明书《艳体诗册》唐寅《漫兴墨迹》(唐伯虎)唐寅《落花诗册》美国普林斯顿藏本(唐伯虎)唐寅《落花诗册》苏州市博物馆藏本(唐伯虎)唐寅行书七律四首卷唐寅《落花诗》(明)徐渭行书野秋千十一首(明)杨继盛行草遗嘱拓本(明)张骏行书与唐亲家书(明)张瑞图行草书杜甫诗册明代张瑞图诗书三卷(明)朱耷书石鼓文(明)朱元璋行书大军自下山东帖明代黄姬水《草书诗翰》手卷等明代陆深《瑞麦赋》明代释担当《草书诗册》两种明代金俊明《致乃老翁》明代姜垓《致方老札》明代黄宗羲《致道济手札》明代陈敬宗题《褚摹兰亭序》明代吴应卯《行草书七言诗》扇面(明)文彭草书滕王阁序董其昌《行草书罗汉赞等书卷》董其昌《方旸谷小传》董其昌《行书酒德颂》董其昌《白羽扇赋》董其昌《杜甫醉歌行诗》董其昌《临颜真卿书》明代董其昌书《放鹤亭记》刻石拓片董其昌行书阴符经董其昌行书杜甫诗董其昌《行草紫茄诗长卷》董其昌书宋词册董其昌《赤壁词》董其昌临《天马賦》(明)董其昌行书千字文董其昌行书《岳阳楼记》(明)憨山行书永嘉真觉证道歌.pdf (明)董其昌临苏东坡书(明)董其昌临颜真卿大唐中兴颂(明)董其昌行草杜甫醉歌行(明)董其昌行楷诗札(明)董其昌行书白羽扇赋(明)董其昌行书临颜真卿书(明)董其昌行书论书并书杜甫诗卷(明)董其昌行书岳阳楼记(明)韩道亨草诀百韵歌(明)洪珠楷书岳飞庙碑拓本(明)黄道周山中杂咏(明)姜逢元草书纪游诗册(明)蒋杰行草登泰山诗二首(明)解缙草书唐宋诗文(明)邵宝行书东庄杂咏诗(明)唐寅行书漫兴诗(明)王铎报寇葵衷书(明)方孝孺楷书默庵记张瑞图《行书论书卷》(清)左宗棠致芗泉二札(清)郑板桥行书重修城隍庙碑记(清)郑板桥行书坡公小品册(清)郑板桥新修潍县城隍庙碑记(清)郑板桥田游岩传(清)仪徴阮元重抚天一阁北宋石鼓文本2 (清)仪徴阮元重抚天一阁北宋石鼓文本1 (清)杨守敬编楷法溯源卷九(清)杨守敬编楷法溯源卷五(清)杨守敬编楷法溯源卷四(清)杨守敬编楷法溯源卷三(清)卫克堉书杜甫诗册(清)王文治行书致啸崖手札(清)王文治行楷跋李隆基《鹡鸰颂》(清)阮元行书小园杂诗(清)乾隆制鼓重刻集石鼓文(清)骆秉章行书致辛翁手札(清)梁同书行书钱越王祠碑铭册(清)梁同书行草致冶泉札(清)梁同书楷书维摩诘所说法供养品(清)康有为行书自书诗卷(清)金农行书砚铭册(清)焦秉贞康熙耕织图(不全)(清)何绍基行书咏落花七律十五章(清)何绍基行书册页(清)傅山行书集古梅花诗(清)傅山行书丹枫阁记(清)傅山小楷心经(清)成亲王永瑆小楷杂体诗二十首(清)陈龄著端石拟清代董诰跋范仲淹《道服赞》清代段玉裁《论书一则》清代冯恕行书四屏清代王文治楷书《次男维桓圹铭》《自书诗稿》清代翁方纲临兰亭清代张朝墉信札清代赵之谦为季闻行楷册(清)冯武编辑书法正传第九、十卷(清)冯武编辑书法正传第七、八卷(清)冯武编辑书法正传第六卷(清)冯武编辑书法正传第五卷(清)冯武编辑书法正传第三、四卷清代傅山《啬庐墨妙卷》、《阿难吟》等清代翁同龢行书四条屏清代朱耷行书《米芾西园雅集图记》清末吴昌硕《元盖寓庐诗稿》等陆柬之文赋帖瘗鹤铭清王文治书《金纎繊墓志铭》李隆基鹡鸰颂李阳冰城隍庙碑赵构《真草书养生论卷》黄自元楷书杨君墓志铭徐浩《不空和尚碑正书碑刻》张裕钊《南宫县学记》笪重光小楷《嘉州集》薛绍彭《上清连年帖》徐渭《煎茶七类》王宠《草书李白诗卷》黄道周《山中杂咏》杨维桢《真镜庵募缘疏》鲜于枢《行书诗赞》赵构《洛神赋》傅山《集古梅花诗》鲜于枢书《苏轼海棠诗卷》唐太宗《温泉铭》赵佶《宣和御书》墨本《怀仁集王圣教序何绍基《行书落花诗册》宋克《草书进学解》宋克章草《孙过庭书谱册》憨山《永嘉真觉大师证道歌》韩道亨《草诀百韵歌》陈继儒《行书贴》草书种蓖麻诗卷草书白燕诗卷钟绍京小楷灵飞经陆柬之《文赋》郑燮《新修城隍庙碑记》金农行书《砚铭册》徐渭《行草书杜甫秋兴八首》黄道周《行书册页》孙过庭《书谱》王珣《伯远帖》钟繇《荐季直表》朱耷(八大山人)《行楷临兴福寺半截碑》朱耷(八大山人)《千字文》唐寅《落花诗册》兰亭序虞世南临本兰亭序神龙本[冯承素摹本]柳公权柳体体标准字帖莫是龙《录晋书王羲之与谢万书》米万钟《行书游焦山遗诗轴》憨山《永嘉真觉大师证道歌》憨山《行书住山法语》陈洪绶《五言绝句诗轴》三希堂法帖摹本第六册(日)细井九皋篆书千字文(清)梁国治临颜真卿小楷千字文(明)朱耷(八大山人)行书千字文(明)孙丕显编廿体千字文(日延宝版) (明)沈度楷书千字文(明)丰道生篆书千字文(日)日版千字类合(贝原笃信分类)宋仁宗、清康熙临《兰亭序》魏碑《元延明墓志》日本准三宫真觉《心经》手卷》唐代民间墨迹:《二娘子家书》、药盒书迹唐代颜升《瘗琴铭》拓本两种王守仁《与郡伯梁执事手札》近三百年书法名家楹联作品展淳化阁帖懋勤殿本卷04淳化阁帖懋勤殿本卷08淳化阁帖明肃府本卷02淳化阁帖明肃府本卷03淳化阁帖明肃府本卷04淳化阁帖清拓肃府本卷06清代杨翰书札日本《四体千字文》古籍苏辙《超然台赋》拓本(百壶斋旧藏)唐代《隆阐法师碑》宋拓《大观帖太清楼帖》卷八翻墨本宋拓《大观帖太清楼帖》卷八拓本卞壶《文墨帖》王敦《蜡节帖》谢安《凄闷帖》何绍基扇面清代赵之谦《书南田老人诗》书法扇面清代方亨咸《行草尺牍》南宋葛郛跋李公麟《潇湘卧游图》宋代尤袤跋欧阳修《集古录跋》富直柔《手札》《别久帖》安中《跋唐人诰命残卷》高27.2cm 南京博物院藏清代张朝墉信札明代邵宝《东庄杂咏诗》卷(局部)明代乔宇行书尺牍东晋沈嘉《十二月十三日帖》王易简跋周文矩《琉璃堂人物图》乔行简《闰余帖》又称《邓使郎中帖》赵佶《欲借风霜二诗帖》宋代左肤行书《与通判承议札》苏辙《晴暖帖》宋代张方平《名茶帖》赵之谦书龚自珍诗四条屏清代王图炳行书卷李少白书法作品康熙书法作品雍正书法作品乾隆书法作品慈禧太后书法作品杨凝式《韭花帖》两种不同藏本宋拓王羲之《十七帖》翻墨本康里巎述张旭笔法宋代钱勰《识语》宋克册页鲜于枢《跋颜真卿祭侄文稿》唐《杨艺墓志》王宠《小楷册页》郑燮郑板桥《戒子铭》北宋叶清臣尺牍《大旆》北宋王洙《范仲淹神道碑》北魏《李兰渠墓志》北魏《鲜于仲儿墓志》大唐济州庐县令袁公墓金代任询《行书韩愈秋怀诗》兰亭序神龙本刻本及宋拓兰亭续帖沈右《中酒杂诗》宋代孔琳之《日月帖》宋代尹焞《秋中帖》赵构《赐岳飞批剳卷》范仲淹边事帖范仲淹道服赞范仲淹远行帖姜夔跋王献之保母帖黄庭坚《跋争座位帖》题跋书法北宋进士张读《书札》墨迹书法作品北魏魏碑石刻书法《崔猷墓志铭》北宋张耒行书书法《送秦少章序清代书画家扬州八怪之首金农书札墨迹书法王献之书法作品《敬祖帖》拓本明代硕儒陈献章行书书法诗卷作品明代董其昌《邵康节先生自署无名公传》拓本王铎临古四种明代徐渭《野秋千诗十一首》、《煎茶七类》等明末学者、书画家、抗清英雄黄道周《孝经颂》明末清初画家金陵八家之首龚贤书法《渔歌子词卷》南宋理学大家朱熹文稿书法墨迹清代著名诗人藏砚家黄任行书《自书诗卷》清代画家李福《耕煙书札》书法墨迹清代四大藏书家之一陆心源《致缪荃孙书札》墨迹书法清代学者赵一清书法《自书诗》卷清末名贤书札书法墨迹荟萃(一)清末名贤书札书法墨迹荟萃(二)清末金石学家、书画家吴大澂手札并篆书书法《白鹤泉铭》名妓赛金花墨迹及清末状元外交官洪钧书法作品日本佛教高僧空海经疏墨迹书法唐代墓志碑刻书法《苟寰墓志》《郭崇先墓志》《薛庭墓志》唐代墓志石刻书法《朱元轸墓志》清光绪年清朝探花陈伯陶手札墨迹书法作品收藏家吴廷刻成王羲之《余清斋法帖思想帖》拓本唐代根据东晋王羲之书法作品双钩廓填的摹搨本《袁生帖》元代画家吴镇《墨竹谱苏轼撰文同偃竹记》画中题字书法元代著名书法家鲜于枢行楷书法《麻徵君透光古镜歌北宋三苏之一苏轼之弟苏辙书法作品《题灵岩寺记》北宋四大书法家米芾米南宫书法作品《吴江舟中诗卷》曹娥碑墨迹及书名由康生题写《金刚般若波罗蜜经名流墨妙》古籍《唐故八品宫女墓志铭》北京故宫藏《宋拓澄清堂帖卷二》(邢侗旧藏本)北宋苏东坡《超然台记碑刻》北宋苏东坡《祷雨帖》北宋苏辙《超然台赋》拓本《华阳乔大壮先生书札》(寒香馆藏北宋王诜行书《颖昌湖上诗词卷》北魏《城阳王元寿妃菊氏墓志》北魏《王元祥造像》北周(六朝)《张僧妙碑》拓本东晋王献之《鄱阳归乡帖》拓本五种东晋王献之《宋拓淳化阁帖第九卷》(释文版东魏《比丘洪宝造像》晋武帝贵人左芬墓志陆机的胞弟陆云《春节帖》明代陈洪绶行草信札明代董其昌《千字文》明代董其昌《信心铭》《邠风图诗卷》明代李东阳《草书自书诗》等明代万寿祺《遯渚倡和集册》明代王铎行书《投语谷上人诗卷》、楷书《一觉庵铭》等明末清初王铎临《圣教序》清代李瑞清《玉梅花庵临古》清代沈增植书札集萃清代苏珥行书《农家乐》册清代吴山涛行书《江南杂书卷》等唐代虞世南《孔子庙堂碑》(彩版二种)清代杨翰书札清代赵之谦尺牍、行书吴镇诗清和珅书法欣赏唐代大书法家柳公权行书作品《奉荣帖》米芾书法墨迹多帖明代书法家商辂书法墨迹唐代徐浩隶书书法《嵩阳观记》拓本版本二种唐代大书法家柳公权行书作品《奉荣帖》明代书法家商辂书法墨迹唐代徐浩隶书书法《嵩阳观记》拓本版本二种唐代大书法家柳公权行书作品《奉荣帖》明代书法家商辂书法墨迹唐代徐浩隶书书法《嵩阳观记》拓本版本二种唐代大书法家柳公权行书作品《奉荣帖》米芾书法墨迹多帖明代书法家商辂书法墨迹唐代徐浩隶书书法《嵩阳观记》拓本版本二种。

历代书法家怎么评论颜真卿的《东方朔画赞碑历代书法家怎么评论颜真卿的《东方朔画赞碑》颜真卿(709~785)中国唐代书法家。

字清臣,京兆万年(今陕西省西安市)人,祖籍琅琊临沂(今山东省临沂市)。

开元(713-741)年间中举进士,登甲科,曾4次被任命为监察御史,迁殿中侍御史。

为人刚正不阿,为权□杨国忠所排斥,出任平原太守。

安禄山叛乱,颜真卿在平原联合堂兄常山太守颜杲卿奋起抵抗,河北一带十七郡纷纷响应,被推为盟主。

后颜杲卿和侄颜季明被安禄山杀害,颜真卿怀着悲愤的心情写成著名的《祭侄季明文稿》。

肃宗时至凤翔授宪部尚书,迁御史大夫。

代宗时封鲁郡公,因此后世又称他为颜鲁公。

由于颜真卿笃实戆直,敢于直言谏诤,德宗时遭到虞杞的妒恶。

当李希烈叛乱,虞杞奏请使颜真卿前去劝降,不断遭到李希烈的威逼,颜真卿不屈,并叱责李希烈,被李希烈杀害于狱中。

后人辑有《颜鲁公文集》。

颜真卿自幼勤奋好学,有文学才能,他的书法受家庭和外祖家殷氏的影响,同时得到张旭的指导,他又广泛地向历代书法名家如蔡邕、王羲之、王献之、褚遂良等汲取营养,经过融会贯通,创造了出类拔萃、雄伟刚劲、大气磅礴的独特风格,被称为颜体,成为代表有唐一代的大书法家,他的书法在中国书法发展史上起了承先启后的作用,对后世书法影响极大。

颜真卿的楷书具有庄严雄伟的气派,他用笔横轻竖重,笔力雄强而有厚度;在结构上方正茂密,方中呈圆。

竖笔向中略呈弧度,刚中有柔,富有弹性感,兼以笔画重,力足中锋,更增加他那气势宏大、圆润浑厚的美感。

中国楷书发展到唐代可以说达到顶峰阶段,其成就以颜真卿为代表。

稍晚的唐代书法家柳公权亦受到颜真卿的影响,后世并称为颜柳。

颜真卿的书法筋力丰满,气派雍容堂正;柳公权的书法则偏重骨力劲健,所以又有“颜筋柳骨”的称谓。

颜真卿的行草书具有既凝练浑厚,又有纵横跌宕的特色。

他用笔气势充沛,巧妙自然,并有篆籀气息,但他的行草书仍不失魏、晋的准绳。

颜真卿的书法理论,流传有《述张长史笔法十二意》。

董其昌《⼤唐中兴颂》

⼤唐中兴颂全⽂:⼤唐中兴颂有序,天宝⼗四年,安禄⼭陷洛阳。

明年,陷长安,天⼦幸蜀,太⼦即位于灵武。

明年,皇帝移军凤翔。

其年,复两京,上皇还京师。

於戏!前代帝王有盛德⼤业者,必见于歌颂。

若今歌颂⼤业刻之⾦⽯,⾮⽼于⽂学,其谁宜为?颂⽇: 噫嘻前朝,孽⾂骄,为惛为妖。

边将骋兵,毒乱国经,群⽣失宁。

⼤驾南巡,百寮窜⾝,奉贼称⾂。

天将昌唐,繄睨我皇,匹马北⽅。

独⽴⼀呼,千麾万旟,戎卒前驱。

我师其东,储皇抚戎,荡攘群凶。

复复指期,曾不逾时,有国⽆之。

⾃有⾄难,宗庙再安,⼆圣重欢。

地辟天开,蠲除袄灾,瑞庆⼤来。

凶徒逆俦,涵濡天休,死⽣堪羞。

功劳位尊,忠烈名存,泽流⼦孙。

盛德之兴,⼭⾼⽇升,万福是膺。

能令⼤君,声容云云,不在斯⽂。

湘江东西,中直浯溪,⽯崖云齐。

可磨可镌,刊此颂焉,何曾千万年!上元⼆年秋⼋⽉撰,⼤历六年夏六⽉刻。