人教版初三化学下册溶液的组成

- 格式:docx

- 大小:1.46 MB

- 文档页数:9

溶液的形成

教学目标

认识溶解现象,知道溶液、溶剂、溶质等概念;知道一些常见的乳化现象。

知道溶液是一类重要的物质,在生产和生活中有重要应用。

学习科学探究和科学实验的方法,练习观察、记录、分析实验现象。

重点和难点

重点:建立溶液的概念并认识溶液、溶质、溶剂三者的关系。

难点:对溶解过程的理解。

实验准备

五种溶液:氯化钠、硫酸铜、氯化铜、高锰酸钾、氯化铁。

课时安排2课时

教学设计

本课时主要是以实验探究形式来完成教学任务,通过实验组织学生仔细观察、分析、小组总结从而得出结论,教师只是引导、组织好学生,以学生为主体来进行教学活动。

九年级化学下册“第九单元溶液”必背知识点一、溶液的概念与组成1.溶液的定义:一种或几种物质分散到另一种物质里,形成的均一的、稳定的混合物,叫做溶液。

均一性:溶液各部分的组成和性质完全相同。

稳定性:在温度、压强等条件不变的情况下,溶质和溶剂不会分离。

混合物:溶液一定是混合物,至少由溶质和溶剂两部分组成。

2.溶液的组成:溶质:被溶解的物质,可以是固体、液体或气体。

溶剂:能溶解其他物质的物质,通常是液体,如水、汽油、酒精等。

在溶液形成过程中,若两种液体互溶,则一般把量多的液体称为溶剂,量少的称为溶质;若有水参与,则水通常被视为溶剂。

二、溶液的性质1.颜色:溶液不一定无色,如硫酸铜溶液为蓝色,硫酸亚铁溶液为浅绿色,硫酸铁溶液为黄色。

2.密度与体积:溶液的质量等于溶质质量与溶剂质量之和,但溶液的体积并不等于溶质体积与溶剂体积的简单相加。

3.溶解过程中的能量变化:溶解吸热:如硝酸铵溶解时吸收热量,溶液温度降低。

溶解放热:如氢氧化钠、浓硫酸溶解时放出热量,溶液温度升高。

既不吸热也不放热:如氯化钠溶解时无明显热现象。

三、溶解度与饱和溶液1.溶解度的定义:在一定温度下,某固态物质在100g溶剂里达到饱和状态时所溶解的质量。

固体物质的溶解度通常随温度升高而增大,但氢氧化钙等少数物质例外。

2.饱和溶液与不饱和溶液:饱和溶液:在一定温度下,向一定量的溶剂里加入某种溶质,溶质不能继续溶解所得到的溶液。

不饱和溶液:在一定温度下,向一定量的溶剂里加入某种溶质,溶质还能继续溶解所得到的溶液。

3.饱和溶液与不饱和溶液的转化:饱和溶液转化为不饱和溶液:增加溶剂、升高温度 (对于大多数物质)。

不饱和溶液转化为饱和溶液:增加溶质、降低温度 (对于大多数物质)、蒸发溶剂。

四、溶液的配制1.配制步骤:计算所需溶质和溶剂的质量或体积,然后进行称量(或量取)、溶解。

2.所需仪器:天平 (用于称量固体溶质)、量筒 (用于量取液体溶质或溶剂)、烧杯、玻璃棒 (用于搅拌加速溶解)等。

中考化学溶液知识点总结【考点1】溶液的概念和基本特征一、溶液的概念1.溶液:一种或几种物质分散到另一种物质里,形成均一的、稳定的混合物,叫做溶液。

2.溶液的组成:溶液是混合物,由溶质和溶剂组成。

溶液的质量=溶质的质量+溶剂的质量;溶液的体积≠溶质体积+溶剂体积溶质:被溶解的物质。

可以是固体、液体或气体。

一种溶液中的溶质可以是一种或多种物质。

溶剂:能溶解其他物质的物质。

水是最常见的溶剂。

汽油、酒精也可以作为溶剂。

二、溶液的基本特征①均一性:指溶液形成以后,溶液各部分的组成、性质完全相同。

如溶液中部分的浓度、密度和颜色完全一样。

②稳定性:外界条件不变是溶液长期放置,溶质不会从溶液中分离出来。

③是混合物。

【规律】溶液的判别(1)澄清透明不代表是无色的。

(2)均一稳定的液体不一定是溶液,如水。

【举例】硬水、空气、纯净水属于溶液;泥水,油水,蒸馏水不是溶液。

【技巧】溶质、溶剂的判定①通常不指明溶剂的溶液,一般是水溶液。

②当固体、气体溶于液体时,固体、气体做溶剂,液体做溶剂。

③当两种液体互相溶解时,量多的叫做溶剂,量少的叫做溶质。

④当物质溶解发生化学变化时,一定要正确判断溶质。

⑤溶质和溶剂是溶液所特有的概念,悬浊液和乳浊液不存在溶质和溶剂。

⑥溶质质量是指溶液中已溶解溶质的质量。

【拓展】影响物质溶解能力的因素:1、相似相容,溶质和溶剂的性质相似,溶解能力越强。

如:氯化钠易溶于水,难溶于油,碘易溶于汽油,那溶于水。

2、大部分物质稳定越高,溶解能力越强。

对于气体,压强越大溶解能力越强。

【考点2】溶液和浊液1、浊液:包括乳浊液和悬浊液。

2、乳浊液:小液滴分散到液体里形成不均一的、不稳定的混合物叫乳浊液。

悬浊液:固体颗粒分散到液体里形成不均一的、不稳定的混合物叫悬浊液。

【考点3】乳化现象1.乳浊液:小液滴分散到液体里形成不均一的、不稳定的混合物叫乳浊液。

2.乳化现象:使植物油分散成无数细小的液滴,而不聚集成大的油珠,这些细小的液滴能随着水流走,这个现象叫乳化现象。

(完整版)人教版九年级化学下册第九单元溶液知识点总结第九单元溶液课题一溶液的形成知识点一溶液定义:一种或几种物质分散到另一种物质里,形成均一的、稳定的混合物,叫做溶液。

基本特征:均一性——指溶液中各部分的浓度和性质都相同。

稳定性——外界条件不变(温度、压强不改变,溶剂不蒸发)时,溶质、溶剂不分层,也不会析出固体。

溶液的命名:[溶质]的[溶剂]溶液。

如果没有指明溶剂,我们就认为水是溶剂。

【拓展延伸】1.判断某物质是否是溶液,一般看以下两点:(1)是否是均一、稳定的混合物;(2)一种物质是否溶解于另一种物质中。

2.有些物质(如蔗糖等)在溶液中是以分子的形式存在,还有些物质(如氯化钠等)在溶液中是以离子的形式存在。

【易错警示】1.溶液一般是澄清、透明的,但不一定是无色的。

如CuSO4溶液为蓝色,氯化亚铁溶液为浅绿色,高锰酸钾溶液为紫红色。

2.溶液是混合物,因此均一、稳定的液体不一定是溶液,如水是均一、稳定的液体,但不是溶液。

知识点二溶液的组成溶液由两部分组成——溶剂和溶质。

溶剂的定义:能溶解其他物质的物质叫做溶剂。

常见的溶剂有水、酒精、汽油。

溶质的定义:被溶解的物质叫做溶质。

注意区分溶剂和溶质:①固体(或气体)与液体混合——固体(或气体)是溶质,液体是溶剂。

②液体和液体混合——一般把量多的看作溶剂,量少的看作溶质。

如果其中一种液体是水,那么水是溶剂。

【拓展延伸】1.在溶液中,溶质可以是一种,也可以是两种或两种以上,但溶剂只能是一种。

溶质和溶剂可以是固体、液体或气体。

2.对于发生化学反应后所得溶液中溶质的判断,应以反应后生成的物质和反应物的量来确定。

如锌与稀硫酸恰好完全反应后所得溶液中溶质应该为反应生成的ZnSO4【易错警示】1.溶液的质量等于溶液中所含溶质的质量和溶剂的质量之和,但溶液的体积不等于溶质体积与溶剂体积之和。

2.在计算溶液质量时,溶质质量是指已被溶解的那部分的物质的质量,而未溶解的部分不能计算在内。

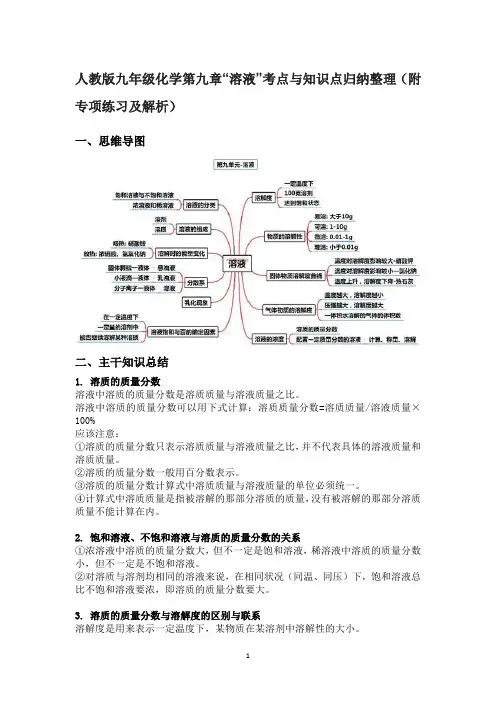

人教版九年级化学第九章“溶液”考点与知识点归纳整理(附专项练习及解析)一、思维导图二、主干知识总结1. 溶质的质量分数溶液中溶质的质量分数是溶质质量与溶液质量之比。

溶液中溶质的质量分数可以用下式计算:溶质质量分数=溶质质量/溶液质量×100%应该注意:①溶质的质量分数只表示溶质质量与溶液质量之比,并不代表具体的溶液质量和溶质质量。

②溶质的质量分数一般用百分数表示。

③溶质的质量分数计算式中溶质质量与溶液质量的单位必须统一。

④计算式中溶质质量是指被溶解的那部分溶质的质量,没有被溶解的那部分溶质质量不能计算在内。

2. 饱和溶液、不饱和溶液与溶质的质量分数的关系①浓溶液中溶质的质量分数大,但不一定是饱和溶液,稀溶液中溶质的质量分数小,但不一定是不饱和溶液。

②对溶质与溶剂均相同的溶液来说,在相同状况(同温、同压)下,饱和溶液总比不饱和溶液要浓,即溶质的质量分数要大。

3. 溶质的质量分数与溶解度的区别与联系溶解度是用来表示一定温度下,某物质在某溶剂中溶解性的大小。

溶质的质量分数用来表示溶液组成。

4. (实验)一定溶质质量分数氯化钠溶液的配制(1)实验回顾实验用品:托盘天平、烧杯、玻璃棒、药匙、量筒(10mL、100mL)、食盐。

实验步骤:①计算根据溶质质量分数的公式,计算配制一定溶质质量分数的氯化钠溶液所需要氯化钠质量及水的质量。

②称量(量取)用托盘天平称量氯化钠倒入烧杯中,把水的密度近似地看作1g/cm3,用量筒量取相应体积的水。

③溶解把量好的水倒入盛有氯化钠的烧杯中,用玻琉棒搅拌,加速氯化钠溶解。

④贮存把配好的溶液装入试剂瓶中,盖好瓶塞并贴上标签,放到试剂柜中。

(2)例题解析:配制溶质质量分数一定的氯化钠溶液常按如图操作顺序进行.请回答下列问题:(1)实验室配制溶质质量分数一定的溶液时,可能涉及以下操作:A.称量B.计算C.溶解D.装瓶贴标签.回答下列问题:用氯化钠固体和蒸馏水配制100g 5%的氯化钠溶液时,其操作顺序是______(填序号).(2)计算配制100g溶质质量分数为5%的氯化钠溶液所需:氯化钠______g,水______g.(3)用托盘天平称量所需的氯化钠时,发现托盘天平的指针偏向左盘,应______.A.增加适量氯化钠固体B.减少适量氯化钠固体C.调节平衡螺母(4)配制上述溶液需要用到的玻璃仪器有量筒、烧杯、玻璃棒和______,其中玻璃棒在该实验中所起的作用是______.【解析】:(1)实验室配制溶质质量分数一定的溶液时,首先计算配制溶液所需氯化钠和水的质量,再称量所需的氯化钠和量取水,最后进行溶解、装瓶贴标签.(2)溶质质量=溶液质量×溶质的质量分数,配制100g溶质质量分数为5%的氯化钠溶液,需氯化钠的质量=100g×5%=5g;溶剂质量=溶液质量-溶质质量,则所需水的质量=100g-5g=95g.(3)用托盘天平称量5g固体药品NaCl时,步骤是:调节天平平衡,在右盘上加砝码和拨动游码,然后向左边托盘添加药品直至天平平衡;称量过程中他发现指针偏左了,说明NaCl的质量大于砝码质量,应减少NaCl.(4)配制100g溶质质量分数为5%的氯化钠溶液,首先计算配制溶液所需氯化钠和水的质量,再称量所需的氯化钠和量取水,最后进行溶解;在这些操作中需要的仪器:托盘天平、药匙、量筒、胶头滴管、烧杯和玻璃棒,其中属于玻璃仪器的是玻璃棒、烧杯、胶头滴管、量筒,玻璃棒在该实验中所起的作用是搅拌,加速固体溶解.故答案为:(1)BACD;(2)5;95;(3)B;(4)胶头滴管;搅拌,加速固体溶解.5. 关于溶液稀释或增浓的计算(1)思路:溶液稀释定律(守恒观点)溶质的质量在稀释前后保持不变,即m1w1=m2w2。

课题: 第九单元课题3 溶液的浓度(第二课时)——溶液的配制教学目标(一)知识与技能1.通过计算配制一定溶质质量分数的氯化钠溶液和溶液的稀释与浓缩计算,加深对溶质质量分数含义的理解并能进行简单的相关计算。

2.通过配制一定溶质质量分数的氯化钠溶液,练习固体的取用、液体的量取等基本实验操作,学会配制一定溶质质量分数的溶液(能在教师指导下通过学生合作,有目的的完成简单的实验与探究活动)。

(二)过程与方法1. 通过对配制一定溶质质量分数的氯化钠溶液时仪器的选择,培养根据实验目的进行有效筛选的能力;通过对实验误差的分析,能从概念含义的本身分析出操作误差和人为误差。

2. 通过对溶液稀释与浓缩的计算,初步学会运用比较、分类、归纳的方法对两类有关溶液的计算提升统一到数学计算中的寻找等量关系。

(三)情感态度与价值观1. 通过对配制一定溶质质量分数的氯化钠溶液的实验方案设计,培养独立思考的习惯。

2. 通过对配制一定溶质质量分数的氯化钠溶液的实验方案设计的交流、实验和误差分析,培养主动交流、乐于实践、善于合作、科学严谨等品质,提升科学素养。

教学重、难点及处理策略(一)教学重点及突破策略1.配制50g溶质质量分数为6%的氯化钠溶液。

策略:独立设计实验方案、交流统一认识,然后合作完成实验。

2.溶液的稀释和浓缩计算。

策略:先独立思考,然后交流讨论,最后归纳总结出方法找不变量列等式。

(二)教学难点及突破策略溶液配制的误差分析策略:交流、讨论,归纳出从概念含义的本身分析出操作误差和人为误差仪器药品1.仪器:托盘天平(带砝码)、量筒(50mL、10mL)、滴管、烧杯、玻璃棒、药匙、空白试剂瓶、称量纸2.药品:氯化钠、水资料0.9%氯化钠注射液的作用是什么其实最准确的来说0.9%氯化钠注射液才真正叫做生理盐水,其他解释都不准确。

所以大家都要记住咯。

那0.9%氯化钠注射液的作用是什么?氯化钠注射液用于治疗各种原因所致的失水,包括低渗性、等渗性和高渗性失水;高渗性非酮症糖尿病昏迷,应用等渗或低渗氯化钠可纠正失水和高渗状态;低氯性代谢性碱中毒;外用生理盐水冲洗眼部、洗涤伤口等;还用于产科的水囊引产。

第九单元溶液同步知识必备考点1 溶液的形成1.溶液的概念:一种或几种物质分散到另一种物质里形成的均一的、稳定的混合物。

(物质溶解的实质:被溶解物质的分子和离子在水分子的作用下逐步扩散,最终均匀的分散到水分子中的过程) 2.溶液的特征:均一性:溶液各部分的组成和性质完全相同,各部分的浓度、密度、颜色、性质均相同。

稳定性:只要外界条件(如温度)不改变,溶剂和溶质不会分离混合物:溶液由溶质和溶剂两部分物质组成。

注意:溶液是澄清透明的,但不一定无色。

如CuSO4溶液(含有Cu2+) 为蓝色,FeSO4溶液(含有Fe2+) 为浅绿色,Fe2(SO4)3溶液(含有Fe3+)为黄色。

3.溶液的组成:溶质:被溶解的物质,可以是固体、液体、气体。

(一种溶液中的溶质可以是一种或几种)溶剂:能溶解其他物质的物质,常用水、汽油、酒精等液体。

(一种溶液中的溶剂只有一种))溶液命名:溶质的溶剂溶液(如:碘酒碘的酒精溶液),若不指明溶剂的溶液溶剂为水。

(3)发生化学反应的溶液:①氧化钙放入水中,CaO+H2O=Ca(OH)2,溶质不是氧化钙,而是反应生成的氢氧化钙。

同种物质在不同的溶剂里的溶解性是不同的,不同的物质在同一溶剂中的溶解性也是不同的。

碘能溶于汽油,不能溶于水;高锰酸钾能溶于水,不能溶于汽油;乙醇与水可以任意比互溶。

影响溶解能力的因素:内因:溶质溶剂性质;外因:温度影响溶解速率的因素:溶质溶剂的性质、温度、溶质的颗粒大小、是否搅拌。

6.溶液的应用(1)在溶液中进行化学反应能加快反应的速率。

(2)医疗上的多种注射液也是溶液。

(3)溶液对动植物和人的生理活动有重要意义。

(如营养液无土栽培)考点2 溶解时的吸热或放热现象1.溶解时的热现象溶于水放热:氢氧化钠NaOH、浓硫酸H2SO4溶于水吸热:硝酸铵NH4NO3溶于水温度无明显变化:氯化钠NaCl注意:生石灰放入水中放出大量的热,不是溶解,而是发生了化学反应放热:CaO+H2O=Ca(OH)2考点3 乳化现象乳浊液1.乳浊液:互不相溶的液体,以小液滴分散到液体里形成的混合物。

课题1:《溶液的形成》教学设计第一课时一、教材分析:《溶液的形成》是人教版九年级化学教材下册第九单元课题1的内容。

该节课是本单元中溶解度、溶质质量分数、第十单元酸碱化学性质的学习基础。

虽然溶液单元在整个九年级化学教材中的后半部分出现,但在先前,学生已经接触到了过氧化氢溶液、澄清的石灰水、硫酸铜溶液、稀盐酸等溶液实例,日常生活中的溶液也随处可见,因此,本节课的教学要注意加强与学生所学知识以及日常生活的联系。

二、教学重、难点及解决措施1、教学重点:(1)建立溶液的概念。

(2)认识溶液、溶质、溶剂三者的关系。

2、教学难点:从微观角度理解溶液的形成。

3、解决措施:通过实验配合动画讲解三、教学目标11、知识与技能:(1)认识溶解现象,形成溶液、溶质、溶液的概念。

(2)认识溶解的微观过程。

2、过程与方法:(1)通过溶液概念形成的过程,学习如何从实验现象分析抽取有效信息,得出结论的方法。

(2)体验从微观的角度去分析事物的本质,获得认识事物从现象到本质的科学方法。

3、情感态度与价值观:通过溶液在实际生活中的应用,激发学习化学的热情。

四、教学过程(一)创设情境引入新课【教师活动】1.展示浩瀚大海的图片,引发学生兴趣。

22.语言:盐是怎样溶解在水中的呢?引入课题---溶液的形成。

【学生活动】感知体验,从熟悉的自然情景引发思考,感受水可以溶解很多物质。

〖设计意图〗用图片引入,由熟悉情景提出学生感兴趣的问题,既可以使学生直观感受到水的溶解能力很强,又为后续学习做铺垫。

(二)实验探究新课学习1.溶液的形成(1)实验探究1:物质溶于水的现象3【教师活动】指导、提示①提醒学生实验前认真阅读《学案》。

②指导学生实验及时纠正错误操作。

③引导学生观察振荡后的现象。

【学生活动】学生实验【学生活动】学生展示分享〖设计意图〗1.利用并改进教材实验。

通过探究实验,培养学生观察能力。

2.对物质溶于水的分散系有一定的了解。

(2)溶液的微观形成【教师活动】设问、模拟、引导问题导入问题一:固体物质是怎样消失的呢?问题二:溶液为什么是澄清透明的呢?微观模拟模拟一:蔗糖溶解在水中的微观过程模拟二:食盐溶解在水中的微观过程问题解答5答一:溶解就是构成物质的微粒向水里扩散,这样物质就逐渐在水中消失。