人教版语文九年级上册第15课短文两篇《不求甚解》

- 格式:ppt

- 大小:1.01 MB

- 文档页数:32

人教版九年级上册:《短文两篇》课文原文不求甚解一般人常常以为,对任何问题不求甚解都是不好的。

其实也不尽然。

我们虽然不必提倡不求甚解的态度,但是,盲目地反对不求甚解的态度同样没有充分的理由。

不求甚解这句话最早是陶渊明说的。

他在《五柳先生传》这篇短文中写道:好读书,不求甚解;每有会意,便欣然忘食。

人们往往只抓住他说的前一句话,而丢了他说的后一句话,因此,就对陶渊明的读书态度很不满意,这是何苦来呢?他说的前后两句话紧紧相连,交互阐明,意思非常清楚。

这是古人读书的正确态度,我们应该虚心学习,完全不应该对他滥加粗暴的不讲道理的非议。

应该承认,好读书这个习惯的养成是很重要的。

如果根本不读书或者不喜欢读书,那末,无论说什么求甚解或不求甚解就都毫无意义了。

因为不读书就不了解什么知识,不喜欢读也就不能用心去了解书中的道理。

一定要好读书,这才有起码的发言权。

真正把书读进去了,越读越有兴趣,自然就会慢慢了解书中的道理。

一下子想完全读懂所有的书,特别是完全读懂重要的经典著作,那除了狂妄自大的人以外,谁也不敢这样自信。

而读书的要诀,全在于会意。

对于这一点,陶渊明尤其有独到的见解。

所以,他每每遇到真正会意的时候,就高兴得连饭都忘记吃了。

这样说来,陶渊明主张读书要会意,而真正的会意又很不容易,所以只好说不求甚解了。

可见这不求甚解四字的含义,有两层:一是表示虚心,目的在于劝戒学者不要骄傲自负,以为什么书一读就懂,实际上不一定真正体会得了书中的真意,还是老老实实承认自己只是不求甚解为好。

二是说明读书的方法,不要固执一点,咬文嚼字,而要前后贯通,了解大意。

这两层意思都很重要,值得我们好好体会。

列宁就曾经多次批评普列汉诺夫,说他自以为熟读马克思的著作,而实际上对马克思的著作却做了许多曲解。

我们今天对于马克思列宁主义的经典著作,也应该抱虚心的态度,切不可以为都读得懂,其实不懂的地方还多得很哩!要想把经典著作读透,懂得其中的真理,并且正确地用来指导我们的工作,还必须不断努力学习。

人教版九上15短文两篇不求甚解教学目标:1、理解“不求甚解”的真正含义。

2、认识这种读书方法的益处,养成良好的读书习惯。

3、了解驳论方式。

教学重点:举例论证、道理论证等方法的运用。

教学难点:理解“不求甚解”的真正含义(褒义、贬义)。

教学过程:一、导入新课上节课,我们学习了英国哲学家培根的《谈读书》,谁能说说文中哪种读书方法你最喜欢?其实,我们读书没有固定的方法,哪种方法好哪种不好,不能一概而论。

就像我们平时说话,有时得留余地,否则,别人会找出漏洞反驳我们。

今天,我们一起来学习马南村的《不求甚解》,看看作者是怎样反驳某些人的不当说法的。

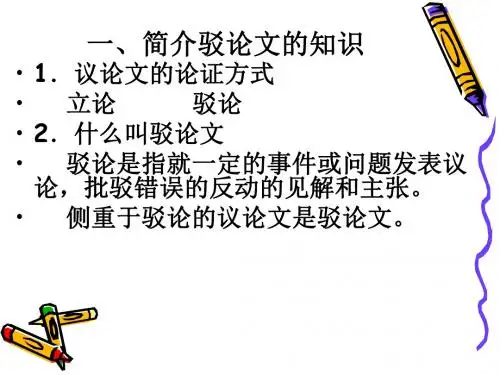

资料助读:1、驳论:议论文从论证的方式上看,可分为立论和驳论两种。

驳论,是就一定的事件或问题发表议论,批驳片面的、错误的甚至反动的见解或主张。

2、常见的驳论方法:①看论点本身有无破绽——驳论点(先举出对方的荒谬论点,然后用正确的道理和确凿的事实直接加以批驳,揭示谎言同事实、谬论同真理之间的矛盾。

)②看支撑论点的论据有无破绽——驳论据(通过批驳对方论据来驳倒对方的论点。

论据是支撑论点的,论据驳倒了,论点也就站不住脚了。

)③看论据推导论点的论证过程有无破绽——驳论证(通过批驳对方的论证来驳倒对方的论点,就是揭穿对方的论据与论点之间没有内在的逻辑关系,即所持论据证明不了论点。

)3、“不求甚解”的出处。

出自陶渊明《五柳先生传》:“好读书,不求甚解;每有会意,便欣然忘食。

”原意是读书只领会要旨,不过于在一字一句上下功夫。

属褒义。

今多指学习或工作的态度不认真,不求深入理解,浅尝辄止。

含贬义。

《不求甚解》就是针对有些人对陶渊明“不求甚解”的曲解而写的一篇驳论文。

二、整体感知1、本文反驳的是哪种错误观点?(敌论点是什么?)2、文中作者用哪方面的事情来反驳对方?引导明确:摆出敌论点:“对任何问题不求甚解都是不好的。

”板书:树靶子作者拿“读书”一事来反驳(过渡)作者是怎样反驳对方的?现在,我们继续看课文。

15.《短文两篇》一、新课标对《短文两篇》的要求从“知识和能力”这个维度说,这个单元课文主要是培养学生阅读议论文的能力。

本单元的四篇课文都是阐述求知与读书的议论性文章。

第四单元说明里要求:阅读这些随笔、杂文,要区分观点和材料,辨析两者之间的联系,并通过自己的思考,对作者的论述做出判断。

语文课程标准说:“阅读简单的议论文,区分观点与材料,发现观点与材料之间的联系,并通过自己的思考,作出判断。

”编者的意图是,通过这个单元的学习,力求让学生能达到课程标准的这个要求。

一般来说,引导学生区分观点与事实、数据、图表,发现它们之间的联系,并作出判断,大概不太困难。

困难在于,区分观点与道理,发现它们之间的联系,并作出判断,因为作为论据的道理有时不易分辨出来。

即使分辨出来了,再判断道理与观点之间联系也有一定难度,教师在这方面要另作指导。

“过程和方法”这个维度,主要是激发学生阅读议论文的兴趣,把握阅读议论文的方法,养成阅读议论文的习惯。

二、本节教材内容分析、解读《谈读书》是培根的一篇著名的随笔,围绕读书,论述了知识的价值、求知的目的、读书的态度、方法等内容,论述的范围相当广泛。

《不求甚解》是邓拓先生的一篇杂文,文章采用驳论,对否定"不求甚解"的观点作了否定,阐述了读书的要诀全在于会意,读书要虚心,重要的书要反复阅读的正面主张。

教学两篇短文,要从内容、写法两方面进行突破。

内容上,要引导学生理解两文的读书观,进一步增强对读书的目的、方法和作用的认识,背诵两文中的名言警句,加强语言积累。

激发学生热爱读书,充分享受和汲取人类文化成果,做一个精神富有的人。

写法上,应引导学生理清两文的论证思路,分析理解两文的论证方式及方法,体会其表达效果,并对作者的观点进行自我评价和主观阐发。

教学本文,宜采用"批注式阅读法"和"比较阅读法"。

批注式阅读法注重学思结合,注重自我评价;比较阅读法注重求同存异,注重比较辨析。

《不求甚解》教学设计与说课稿《不求甚解》教学设计1教学设想:《不求甚解》虽然篇幅短小,但作者对“不求甚解”四字作了详尽的论述,批驳了当时一种不良社会现象,并启发我们正确的读书态度与方法。

其全面辩证分析问题的态度、清晰严谨、一环扣一环的论证结构、简洁缜密的议论性语言都是值得中学生好好学习的。

为了达到这样的目的,我在实际上课时,先让学生说说对“不求甚解”的理解,以此激发学生思考的兴趣;并在此基础上列举4个包含“不求甚解”的句子,让他们辨析这4个例句的观点;进而导入课文,带着问题读课文,找出作者的观点。

接下来是引导学生学习作者剖析事理、摆事实讲道理的议论方法。

一般而言,议论性的文章讲究有理有据,学生在写议论文的时候往往并不缺少论据,欠缺的是对事理的分析,因此我上课的重点便放在了文章的前半部分——对“不求甚解”的剖析上,借此帮助学生学会分析事理的方法。

后半部分的论据稍加点拨,让他们体会几个论据的不同。

最后让学生谈一谈学了本文的收获,教师作适当补充。

我在整堂课的设计上力求以学生思考为主,引导学生思而得之,在自我独立思考、议论的过程中得出结论,教师作必要的点拨。

教学目标:1、掌握驳论文的论证结构及其内在逻辑2、理解举例论证所用论据需具备典型、全面的特点教学重点:理解举例论证所用论据需具备典型、全面的特点教学难点:掌握驳论文的论证结构及其内在逻辑教学过程:一、故事导入:有一个老太太做寿,满堂儿孙、亲戚朋友都纷纷送礼、问候。

但有位客人没有买礼物,觉得不好意思,就提议做一首诗来祝贺。

众人都很高兴,客人便吟诵起来:“这个婆娘不是人!”大家听了很震惊,都斥责这个人胡言乱语。

客人说:“别急,请听下一句——九天仙女下凡尘!”好!好!众人转过了神,夸赞起来。

客人又道:“儿孙个个都是贼!”这下老太太的儿孙可不干了,围过来要揍他。

客人又说:“别忙——盗得仙桃庆寿辰!”儿孙一听又乐了。

众人都赞扬这首诗做得好。

这个故事启发我们,如果只看到第一句或第三句就认为是在骂人,便会误解。

初中语文人教版九年级上册第四单元第十五课《不求

甚解》课件

不求甚解马南邨《短文两篇》

许宁409001

好读书不求甚解每有会意便欣然忘食

知识目标1、学习本文中举例论证,

道理论证的方法的运用。

2、了解论证的两种方式,立论和驳论。

能力方法目标:

1、运用例证法,道理论证证明自己的观点。

2、用文章作者的观点来解释、解决生活

学习中的问题。

情感态度世界观目标:联系文章中的观点,反思自己对读书的方法和认识。

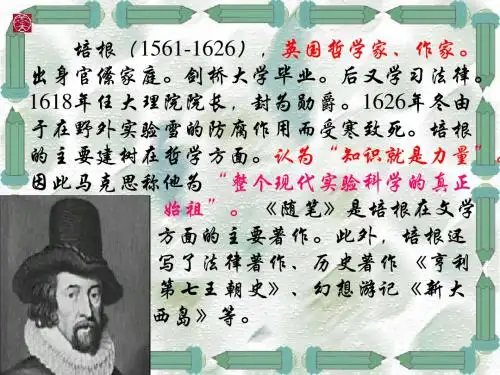

马南邨(1912-1966)原名邓拓、邓子建、邓云特。

笔名马南邨、于遂安、卜无忌等。

福建福州人。

1929 年考入上海光华大学政法系。

1931 年转入上海法政学院经济系,从事中共地下活动。

1934 年插班到河南大学历史系,开始研究中国经济史。

1937 年出版《中国救荒史》,引起史学界注意。

1961 年在《北京晚报》副刊上以马南邨笔名开辟“燕山夜话”杂文专栏。

又与吴

晗、廖沫沙以“吴南星”笔名在《前线》杂志上开设《三家村札记》杂文专

栏,因面对现实而产生很大影响。

他的作品涉猎很广,杂文独树一帜,有针砭时弊的批判性,并且把知识、趣味融于一炉,具有学者杂文的独特魅力。

不求甚解

整体感知,列出课文的结构提纲。

短文两篇教学目标:知识与能力目标:识记字词,了解文常知识。

学习文中运用比喻、排比等辞辞进行说理的方法:举例论证、道理论证、比喻论证等。

理解积累文中出现的精辟的句子,从中反思自己对读书的目的、态度、方法和作用的认识。

培养学生搜集资料、处理信息的能力。

过程与方法目标:以自主探究的学习方法为主,充分激发学生的主动意识和探究精神。

培养学生创造性思维,张扬个性。

情感与价值观目标:认识读书的益处;养成良好的读书习惯;教学重点:理解文中读书观点,激发学生读书兴趣;举例论证、道理论证、比喻论证等方法的运用。

教学难点:“不求甚解”的含义解读。

比较阅读。

“驳论”的理解。

教学方法:质疑探究体验,比较阅读。

课型:新授课课时安排:2课时教学过程:第一课时课时重点:读《谈读书》。

一、导入:师:“行万里路,读万卷书。

”十年寒窗,伴着馥郁的书香,我们在一天天长大。

现在,请你坦诚地告诉大家:你喜欢读书吗?你读过哪些书?曾经获得过一些什么样的感悟?生:我比较喜欢读书。

小时候,爸爸就给我买很多书,其中最多的是童话和寓言。

读了这些书以后,我学会了想像。

师:书给了你想像的翅膀!生:我读过《钢铁是怎样炼成的》,我学会了坚强。

师:书是你生活的导师。

生:我的学习成绩不好,但我也读过一些书。

特别是心情不好的时候我最喜欢读书,那时候,书就是我的朋友。

师:成绩只能说明过去。

热爱读书的孩子就是优秀的。

知识能改变一切。

生:我读过《西游记》,很有趣。

读的时候我会跟他们一起着急,一起高兴。

师:太好了,你是在用“心”读书。

师:读书究竟有些什么好处?书到底应该怎么去读呢?我们一起来看看名家怎么说。

(板书:谈读书培根)二、请同学们轻声自读课文,圈点勾画,思考问题。

小黑板显示:(1)本文让你对读书有了哪些新的认识?结合课文,用自己的话谈一谈。

(2)你在阅读中有什么疑难问题吗?大胆地说出来.(学生自主阅读,圈点勾画)师:下面我们围绕这两个问题一起交流一下初读的感受。

《不求甚解》说课稿《不求甚解》说课稿(精选6篇)作为一名默默奉献的教育工作者,总不可避免地需要编写说课稿,认真拟定说课稿,那么你有了解过说课稿吗?下面是小编精心整理的《不求甚解》说课稿(精选6篇),希望能够帮助到大家。

《不求甚解》说课稿1一、说教材(一)教材的地位和作用《不求甚解》是人教版初中九年级上第四单元第十五课《短文两篇》中的第二篇。

作者围绕“不求甚解”展开议论,谈论了他对读书问题的看法。

文章运用道理论证、举例论证和引用论证,使得内容丰富,论证严密。

这是人教版初中语文教材中的第一篇驳论文,由此可见其地位举足轻重。

学好这一课,有助于学习本单元下一篇课文——鲁迅先生的《中国人失掉自信了吗》,同时为学生今后学习驳论文奠定基础。

(二)教学目标结合《语文新课程标准》、单元学习重点和本文特点,我确立以下教学目标:1、知识和能力:①掌握:“要诀、停滞、不求甚解、咬文嚼字、滥加粗暴”等词的读音和词义;②分析“会意”和“不求甚解”的关系;③积累文本中的名言警句;④理清本文的论证思路,分析其驳论方法;⑤对作者的观点进行自我评价。

2、过程与方法:通过分层次地反复阅读课文,学生自主合作探究性学习,明确本文的内容,理清本文的思路,把握本文的论证方法。

3、情感态度和价值观:激发学生读书的热情,培养正确的读书观。

(三)教学重难点根据《语文课程新标准》、《中学语文课程与教学论》、本课的内容和学生的特点,我认为本课的教学重难点是:1、重点:①分析“会意”和“不求甚解”的关系;②理清本文的论证思路,分析其驳论方法;2:难点:①分析“会意”和“不求甚解”的关系;②理清本文的论证思路,分析其驳论方法;③激发学生读书的热情,培养正确的读书观。

(四)课时安排1课时(五)教具准备多媒体课件二、说教法教学方法多种多样,教师可采取“一法为主,多法配合”的教学方法。

那么我将采取以下几种教学方法来突破重难点:1、谈话法:交流读书经验,贴近学生的学习生活经验,让学生有话可说;谈话式导入课文,营造轻松自然的学习氛围,让学生敢于说出自己的想法。

短文两篇之不求甚解章节(课题)名称短文两篇之不求甚解学时总课时教学目标知识技能掌握本文的主要观点,采用的论证方法。

过程方法培养学生的阅读梳理能力及逻辑思维能力。

情感态度与价值观认识读书的益处;养成良好的读书习惯;学生特征分析项目内容解决措施教学重点掌握本文的主要观点,采用的论证方法。

教学难点“好读书”和“不求甚解”有什么关系;认识本文先驳后立的论证层次。

教学过程设计教学内容及问题情境学生活动设计意图教学札记一从《五柳先生传》中文段的背诵导入本节。

问题:“不求甚解”原意是什么?现在的含义是什么?点评导入本节。

问题探究:1找出“不求甚解”在本文中的含义。

2 “好读书”和“不求甚解”有什么关系?3 本文中举了哪些例子,有什么作用?4肯定“不求甚解”的方法为什么要反对马马虎虎的态度?二组织学生当堂交流问题,点拨所在的段落,明确答题要点:1 第四段,有两层;提出自己的观点,点拨论点的提出方式——先驳后立;2 好读书是读书会意的前提;3 举例5、6段:普列汉诺夫曲解马克思的著作——反面;诸葛亮独观大略的读书——正面;归纳论证方法:例证法与对比论证法;听读课文,说说词语在文中的原意与现代汉语听意思。

明确要求,自主阅读课文,结合资料明确问题,找出在文中所在的段落。

结合上下文提取文中关键信息,自主练习。

个别质疑。

当堂交流问题,个别发言,共同明确本文的论点提出的方法及采用的论证方法。

培养学生的阅读提取关键信息的能力,学习抓住中心句来梳理文章内容。

培养学生的阅读分析能力,明确事例运用及论证方法,学习摆事实与讲道理相结合的论证方法4 第7段论述体现了论证的严密性;三.朗读课文,边读边思考:1、作者针对什么说法进行论述?对任何问题不求甚解都是不好的。

2、作者对此持什么态度?盲目地反对不求甚解的态度同样没有充分的理由。

3、作者认为“不求甚解”的含义是什么?一是表示虚心;二是说明不要固执一点,咬文嚼字,要前后贯通,了解大意。