湖北荆州吴氏家谱

- 格式:doc

- 大小:57.00 KB

- 文档页数:20

程氏家谱论坛程姓寻根指南 - 外姓撷彩 - 世界吴氏总谱3(页 1) - powered by Discuz! Archiver程氏家谱论坛 » 外姓撷彩 » 世界吴氏总谱3页: [1]独行剑客2007-11-7 11:42世界吴氏总谱3五十六世讳琨,荟长子,葬横山先君墓侧。

子二:襄、广五十六世讳王寿,荟次子。

子:五十六世讳神霄,猛长子,字安诚,号廉。

子一:柳五十六世讳冲玄,猛次子,号章。

子:-------------------------------------------------------------------------------- 五十七世讳襄,琨长子,字世南。

子:洵文五十七世讳广,琨次子。

子:洵武五十七世讳柳,吴猛之孙,神霄之子,又名均、莹,号宗源先生。

子:钦、后裔形成安徽休宁吴氏。

--------------------------------------------------------------------------------五十八世讳洵文,襄之子,字天宇,任刘宋朝阳郡守,齐高帝起兵灭宋,阵亡,葬龙冈山,赠开国侯,谥号“贞忠”。

子:鬷五十八世讳洵武,广之子。

子:五十八世讳钦,号玄得,柳之子,又季怀。

子:授--------------------------------------------------------------------------------五十九世讳鬷,洵文之子,南齐时迁居汉阳山(湖北武昌),隐居不仕。

子二:盾、垕五十九世讳授,玄得之子,又名绍。

子:文崇、文蔚、文得--------------------------------------------------------------------------------六十世讳盾,鬷长子,南朝梁武帝时任宁朔将军,历任司马、侍中、左长史。

吴氏族谱_360doc个人图书馆云南文山马关县大栗树和平箐脚吴氏族谱贵州尊义付爱阳县赵里十甲水井湾吴氏族谱江西吉安府泰和县上南乡二十四都鹅掌大垃吴氏族谱延陵吴氏族谱江西抚州府南丰吴氏族谱贵州天柱县远口地区吴氏族谱渤海吴氏族谱云南马关吴启福编著天下事了又未了,何况是不了了之。

吴姓人以后一定要“以德为先,以和为贵。

” 历史归历史,友好归友好。

—吴启福“问渠哪得清如许,为有源头活水来”.问这河渠里的水怎么那么清澈,因为有水不停的从源头流下来。

—朱熹《观书有感》以铜为镜,可以正衣冠;以古为镜,可以知兴替;以人为镜,可以知得失。

—唐太宗意思是一个人用铜作镜子,可以照见衣帽是不是穿戴得端正;用历史作镜子,可以看到国家兴亡的原因;用人作镜子,可以发现自己做得对不对。

—唐太宗家谱是一个家族发展的历史缩影,是一个家族历史资料的汇编。

修谱要顺应朝流,与时俱进。

—吴启福祖籍居住地陕西西安—江苏梅里—江苏苏州(姑苏)—江苏延陵(延睦)—江西婺源—江西吉安府泰和县上南乡二十四都鹅掌大垃—江西吉安府—山西太原府阳曲县七里乡—四川遵义军民府遵义县官井(今官井路)—江西抚州府临川县石井里—建昌府南丰县嘉禾驿梓口庙李宁庄—四川重庆—贵州尊义付爱阳县赵里十甲水井湾—云南文山开化府永平里中甲倮墓城子坡—大栗树和平凹塘—大栗树和平箐脚。

和谐社会的谱志编撰原则一遵纪守法原则1、坚持四项基本原则,遵纪守法,所作所为,不能与现行的法律法规相抵触。

2、编撰史志谱传类产品,目的是宏扬中华姓氏文化、民族文化、尊祖敬宗、继往开来、明史励志、团结进取、教育后人,增强民族自豪感,不搞小团体、小宗派。

二、和睦的原则1、崇尚团结和睦,包括修谱的姓氏和其他姓氏的和睦,同一姓氏不同村落之间的和睦,同一村落内各房系、各家庭之间的和睦;史志谱传类产品中所涉及的所有人员之间的和睦;2、活动前后,应加强沟通,互相学习,增进了解,为美好生活开拓更大的合作空间。

三、实事求是的原则1、以对历史负责的态度,认真撰写。

程氏家谱论坛程姓寻根指南 - 外姓撷彩 - 世界吴氏总谱3(页 1) - powered by Discuz! Archiver程氏家谱论坛 » 外姓撷彩 » 世界吴氏总谱3页: [1]独行剑客2007-11-7 11:42世界吴氏总谱3五十六世讳琨,荟长子,葬横山先君墓侧。

子二:襄、广五十六世讳王寿,荟次子。

子:五十六世讳神霄,猛长子,字安诚,号廉。

子一:柳五十六世讳冲玄,猛次子,号章。

子:-------------------------------------------------------------------------------- 五十七世讳襄,琨长子,字世南。

子:洵文五十七世讳广,琨次子。

子:洵武五十七世讳柳,吴猛之孙,神霄之子,又名均、莹,号宗源先生。

子:钦、后裔形成安徽休宁吴氏。

--------------------------------------------------------------------------------五十八世讳洵文,襄之子,字天宇,任刘宋朝阳郡守,齐高帝起兵灭宋,阵亡,葬龙冈山,赠开国侯,谥号“贞忠”。

子:鬷五十八世讳洵武,广之子。

子:五十八世讳钦,号玄得,柳之子,又季怀。

子:授--------------------------------------------------------------------------------五十九世讳鬷,洵文之子,南齐时迁居汉阳山(湖北武昌),隐居不仕。

子二:盾、垕五十九世讳授,玄得之子,又名绍。

子:文崇、文蔚、文得--------------------------------------------------------------------------------六十世讳盾,鬷长子,南朝梁武帝时任宁朔将军,历任司马、侍中、左长史。

鲁西南吴氏通谱吳本谱为通谱,记载自吴氏始祖至今,其中参照主流网站资料和光绪年间碑刻,在此鸣谢。

吴姓著名人物按年代穿插其中,直系以黄色底纹显示,迁居事件以红色字体显示。

吴是吴族的族称。

吴是以句芒玄鸟为图腾,由太阳和玄鸟组成。

句芒是太昊的长子,是专门测量春分点的上古东方氏族,太昊的助手。

吴氏精神是谦让、开拓。

文化发祥地为梅里泰伯庙、泰伯墓。

开氏始祖泰伯;传代始祖仲雍。

约3100年前,泰伯在无锡梅村建立勾吴国,开创了吴文化先河。

每年清明前后,十余万吴姓后人到泰伯庙、泰伯墓(建于东汉,公元154)祭祠;1992年世界至德宗亲会曾到此寻根祭祖。

泰伯十八世寿梦(约公元前620~561年,春秋时吴国国君)的四子为季札,后裔多分布于齐鲁晋等地。

故北方吴姓多为季札之后。

南方吴姓则是寿梦长子诸樊的后代,主要分布于湖南、湖北一带。

公元前473年,吴国亡,子孙四处逃亡,有迁至浙江、福建;有迁徙到江西、广东、广西、日本和越南北部等地。

公元前450年左右吴人东渡日本,其中一支演变成日本皇室。

同时,还有大批人南迁,进入今越南地区。

其中季扎的50世孙吴权于939年称王,建立了越南历史上最早的独立王朝——吴朝。

南越政权最后一任总统吴庭艳即吴权之后。

东汉时有吴风进入朝鲜发展至今,为朝鲜143个姓氏中最常见的20大姓。

宋明以后,吴氏称雄于东南,其中季扎53世孙吴宣是后蜀驸马显赫一时,吴宣5世孙吴吉甫是入粤始祖。

吴氏迁居台湾始于1291年,入台第一人是元朝礼部员外郎吴光斗,他奉命率6000人乘船"往使琉球"(即台湾)。

吴氏迁居香港,大约始于元代。

明代以后,大批移民南洋迁至马来西亚、菲律宾、印尼、新加坡以及泰国、缅甸等,近代又旅居欧美。

鲁西南吴氏一百零一世,在世界总谱则为一百零六世。

其字辈为:端正福延长(端正复延长)、仁孝普天光(人孝普天光)、百世泽传衍、万春庆永祥、至德乾坤佩、笃让云汉章、宝树全图茂、大本立岐阳。

鲁西南包括郓城、鄄城、梁山、巨野、曹县等县,历史悠久。

泰伯吴氏始祖,第十八世孙寿梦生四子,四子季扎,即泰伯的第十九世孙,也是吴氏的第十九世孙季扎、征生、启、诩、售、弥庸、勾余、厥田、申、芮、臣、回、右、著、衍陵、全、隆、兴复、章、汉、成、亘、如清、允承、剬、熊庆、康年、延、之则、式、皋孟、佶、姞泰、梓隽,兢、戢、荟、琨、世南、询文、简、宣、伦、宥、坤二、吉甫、五四郎、千六郎、四郎、千一郎、伯九郎、四九、伯四、文七、兴二、维信、武胜、真广、德全、世缟、时任、恒贵、永佐、志先、家鸿、荣智、华安、富松、贵银。

世代谱系:东汉永兴二年,泰伯四十一世孙开始修宗谱,后来又有15次补谱,才使吴氏宗谱延续。

1989年,台湾开放探亲,台中吴乾华、吴天二位宗长寻祖到无锡梅里,找到当时负责修谱的吴伟勋,要求纂修一部包括台湾在内的海内外吴氏宗亲的大统宗谱,在海内外宗亲鼎力支持下,中华吴氏大统宗谱编委会主任吴伟勋组织当地退休教师等20多人征集编谱,经过12年的努力,《中华吴氏大统宗谱》完成并由上海远东出版社出版。

顾毓琇闻讯后欣然题写书名。

1、远祖世系:黄帝-少昊-蟜极-帝喾-后稷-不窋-鞠-公刘-庆节-皇仆-差弗-毁隃-公非-高圉-亚圉-公叔祖类-周太王-太伯吴氏起源可溯至远古黄帝。

黄帝娶西陵氏女嫘祖,生玄嚣和昌意。

玄嚣生蟜极,蟜极生帝喾,帝喾娶原妃姜生后稷。

后稷二十一世古公亶父(即周太子),生三子,老大泰伯(又作太伯)、老二仲雍、老三季历。

2、吴氏世系:太伯--季札泰伯三让王位与季历,与弟仲雍远涉千里,迁居梅里(今江苏无锡),建领地,号勾吴。

泰伯十八世寿梦在此地称王,建立吴国。

吴国存在一百多年。

公元前473年,吴王夫差被越王勾践灭。

古公亶父:公叔子,生于殷商武丁七年甲戍.公元前1246年。

于岐山下居焉.今陕西凤翔府岐山县.建国号曰周.始开王业.娶何氏.生泰伯.仲雍.娶大姜.生季历。

开氏始祖:泰伯:古公亶父长子.殷高宗武丁四十年戊申{约公元前1212年}正月初九生,卒于殷商庚丁二年甲寅{约公元前1146年}三月初五,享年66岁,卒无嗣.墓在常州无锡县北.梅里村。

开枝散叶,吴姓家谱56个字辈开枝散叶,吴姓家谱56个字辈吴姓在百家姓中排名第六,姓氏是一种文化,它联系着我们的历史和血脉。

它最早的时候是起源于炎帝姜姓的,距离现在已经有5000多年的历史了。

下面我们来看看吴姓家谱字辈。

字辈是名字中表示家族辈份的字(多为名字中间的字),俗称派。

字辈是中国传承千年的重要取名形式,也是区分家族中长幼有序的礼制。

最正式的字辈应该是起源于宋朝。

当年宋太祖赵匡胤,为其后代规定了十三个字辈,同自己的匡字一共十四个字,构成一副对联“匡德惟从世令子,伯师希与孟由宜”。

这是人们见到的最早的正式的字辈。

一般情况下,字辈的选字大多以修身、治国、平天下的内容、涵义等为主,反映祖宗前辈对后世子孙的鼓励、期望与祝福。

要么就是训导后世子孙对祖宗前辈的尊敬、赞美与歌颂。

字辈的形式主要是类诗体或对联。

称诗体字辈为“类诗体”,是因为他并不是像诗那样严格讲究对仗平仄。

类诗体字辈一般是以四言、五言的居多,通常情况下五言的读起来更通畅,记起来更容易,使用五言类诗体作为字辈形式的更多一些。

我国实行字辈比较正规的是孔姓,因孔姓从明太祖朱元璋起由皇帝赐字作为行辈字,此后孔氏族人不准随便取名,“有不钦依世次随意妄呼者,不准入谱。

”因而孔氏有全国统一的字辈,也严格按字辈起名。

吴氏制定统一的行辈字比较晚,1950年,吴氏统谱规定:“凡吴氏大统后裔,自泰伯101代起,至150代止,依序题名,一字成行,列上列下,就宜从顺”。

由于众所周知的原因,至今仍未统一起来,各地仍旧照按自己的家谱字辈进行起名。

字辈应该说一部完整家谱不可或缺的部分,是一个家族的印记。

通过字辈可以把两个不认识的人团结到一块儿,可以使陌生人之间产生突如其来的亲切感。

更能够增强各群体间的凝聚力,字辈作为姓氏文化的一部分,值得我们将它继承和发扬。

(《前言》作者:壶邱文化网——2011年4月22日)1、全国吴氏统谱统一字派……泰、让、文、传、宗,雍、敦、维、景、崇,开、基、百、世、继,务、本、千、家、从,章、嗣、国、斯、永,寿、承、名、始、雄,季、贤、其、见、博,友、善、观、光、中,至、德、启、公、同,海、东、表、大、风。

全国各地吴氏家谱文献目录及藏地,赶快收藏!无论您在哪里,只要您姓“吴”,请您先点击上面的蓝色字“天下吴氏”,再点击“关注”,即可成功加入中华吴氏大家庭。

让我们携手同行,弘扬吴氏文化,传播吴氏正能量,结识天下吴氏同胞!???加入吴氏群吴氏家谱文献目录全国·吴氏宗支蕃衍志不分卷藏地:美国杨继盛纂写本一册全国·吴氏宗支世系图不分卷藏地:美国写本一册全国·吴王寿梦等四子季札公世系图不分卷藏地:美国吴如胜纂写本一册全国·吴氏先代溯源引不分卷藏地:美国吴呜凤撰写本一册辽宁本溪·吴俄尔格氏家乘五卷藏地:辽宁本溪市城子乡朴卜村(清)吴守恩纂清雍正间纂写本辽宁辽阳·吴守近家谱藏地:北京图书馆清钞本一册辽宁·辽阳吴氏族谱三卷藏地:北京图书馆(二部)中国社会科学院历史研究所图书馆辽宁图书馆(民国)吴恩培编1940年辽阳兴亚印刷会社精印本河北·泺南吴氏家谱四卷藏地:河北泺南县档案馆(清)吴优善吴鸿盘纂清道光三年(1823年)纂清光绪十八年(1892年)铁板本河北泺南·吴氏家谱三卷藏地:河北泺南县文管会(清)吴宝善纂清光绪十二年(1886年)纂光绪二十五年(1899年)刻本河北河间·吴谱一幅藏地:河北青县崇仟镇野兀屯吴淑珍纂钞本上海松江·华亭张泽吴氏宗谱二卷藏地:上海图书馆(清)吴德达辑吴应芝续辑清嘉庆十四年(1809年)仁泽堂刻本上海松江·吴氏宗谱三卷藏地:上海松江县博物馆(民国)吴承祜纂1929年1936年铅印本江苏·吴氏宗谱三十六卷藏地:中国社会科学院历史研究所图书馆哈尔滨师范大学(清)吴宗洛十一修清咸丰元年(1851年)至德堂铅印本三十六册江苏·吴氏族谱十二卷首一卷藏地:上海图书馆(清)吴瑞宗等修清光绪三年(1877年)至德堂木活字本六册江苏·吴氏族谱十卷藏地:中国科学院图书馆(清)吴丽生纂清光绪十二年(1886年)刊本十册江苏·吴氏汇修宗谱十二卷藏地:江苏苏州市图书馆(存卷1)(民国)吴仲山纂修民国吴氏至德堂活字本江苏溧水·吴氏宗谱十五卷藏地:江苏淋水县云合乡陈里坑屯竹窝里清光绪二十一年(1895年)三让堂木活字本江苏溧水·吴氏宗谱四卷藏地:江苏溧水县明觉乡向阳屯小吴家(民国)吴祖起纂1916年锦绣堂木活字本江苏赣榆·吴氏宗谱长房卷不分卷藏地:江苏赣榆县档案馆(民国)吴怀镡重修1937年至德堂油印本江苏淮阴·南清河吴氏宗谱一卷藏地:江苏镇江市图书馆(清)吴昆田修清光绪二十九年(1903年)翻刻本江苏·淮阴吴氏宗谱十四卷首一卷末一卷藏地:美国(民国)吴其稑等重修1921年清江柏碧山堂刊本二十六册江苏·淮阴吴氏族谱八卷藏地:江苏镇江市博物馆(清)吴芸等纂1935年石印本江苏扬州·吴氏宗谱四卷藏地:吉林大学(清)吴引孙修清光绪二十一年(1895年)朱印本四册江苏仪徵·古望亭吴氏家谱十一册藏地:江苏仪徵县陈集乡工农屯清道光间重印本江苏泰州·富安县吴氏重修族谱八卷藏地:中国社会科学院历史图书馆(清)吴嘉珠纂修清嘉庆十六年至德堂刻本八册江苏泰州·海陵南圯塘吴氏族谱□□卷藏地:江苏丹阳县图书馆(存爱字吴卷6、忠字号卷1、2、4—6)(民国)姚龙光重修1919年木刻本江苏·高邮吴氏宗谱六卷藏地:江苏宝应县郭桥乡友映屯塘河队(民国)吴金波重修1924年石印本江苏兴化·吴氏族谱六卷藏地:南京市博物馆(清)吴春元吴占熊撰清光绪二十五年(1899年)木活字本江苏如皋·吴氏家乘八十一卷藏地:中国社会科学院历史研究所图书馆哈尔滨师范大学(清)吴章焕六修清咸丰八年(1858年)铅印本二十八册江苏·如皋吴氏重修家乘十五卷藏地:吉林大学日本美国(清)赵坤连纂辑清光绪八年(1882年)三让堂活字本十六册江苏·如皋吴氏家乘三十卷首一卷藏地:日本美国(民国)吴江吴杓等重修1925年三让堂活字本十四册江苏镇江·古润吴氏重修宗谱八卷首一卷末一卷藏地:日本美国(清)吴锡纯等重修清光绪十二年(1886年)均安堂刊本江苏镇江·开沙吴氏三修宗谱三卷首一卷藏地:中国社会科学院历史研究所图书馆吉林大学(清)吴国桢主修解簠编辑清光绪二十一年(1895年)怡德堂刻本四册江苏镇江·延陵京江吴氏族谱不分卷藏地:江苏镇江市博物馆美国(清)吴世铮等修清光绪二十六年(1900年)活字本江苏常州·毗陵吴氏续修宗谱八卷藏地:日本美国(清)吴富德吴其贤等续修清光绪十三年(1887年)三让堂木活字本八册江苏常州·谭墅吴氏宗谱十六卷藏地:上海图书馆(清)吴川法修清光绪二十七年(1901年)思让堂木活字本十六册江苏常州·谭墅吴氏宗谱十六卷藏地:中国社会科学院历史研究所图书馆美国(民国)吴祥鸿等修1925年思让堂木活字本十六册江苏常州·吴氏宗谱十八卷藏地:江苏常州市图书馆(清)吴赓麟纂修清光绪二十九年(1903年)诒安堂木活字本江苏常州·延陵吴氏宗谱八卷首二卷藏地:河北大学(清)吴允祥吴有章纂修清光绪三十二年(1906年)至德堂木刻本六册江苏常州·蓉湖吴氏族谱二十四卷藏地:上海图书馆(清)吴观周辑清光绪三十二年(1906年)至德堂木刻本二十四册江苏常州·蓉湖吴氏族谱续编□□卷藏地:江苏档(存卷28)民国间至德堂木刻本江苏常州·毗陵西郊吴氏宗谱八卷藏地:美国(清)吴志尚等修清光绪三十四年(1908年)振宜堂刊本八册江苏常州·延陵吴氏续修宗谱十六卷藏地:中国社会科学院历史研究所图书馆(民国)吴世仁吴培育等修1913年至德堂铅印本二十册江苏常州·毗陵宣庄吴氏宗谱十六卷藏地:河北大学(民国)吴德洪吴德兆纂修1914年木刻本十六册江苏常州·吴氏统谱□□卷藏地:江苏档(存卷2)1916年至德堂刊本江苏无锡·锡山延陵(吴氏)宗谱五卷藏地:山西省文史馆(清)吴人秀吴世馄纂修清康熙五十年(1711年)刻本江苏无锡吴氏宗谱·不分卷藏地:台湾(清)吴亭甫纂修清乾隆二十四年(1759年)钞本二册江苏无锡·吴氏族谱不分卷藏地:四川省图书馆(存一册)清同治间刻本江苏·无锡吴氏宗谱十四卷首一卷藏地:辽宁图书馆(存卷首、卷1—13)美国(清)吴振钧等修清光绪八年(1882年)至德堂木活字本江苏无锡·锡山吴氏世谱六卷首二卷藏地:北京图书馆中国社会科学院历史研究所图书馆日本美国(清)吴祥霖等修清光绪十二年(1886年)至德堂木活字本江苏无锡·锡山吴氏统谱六卷首二卷藏地:上海图书馆清光绪二十二年(1896年)至德祠木活字本五册江苏无锡·吴氏统谱六卷首二卷末三卷藏地:中国社会科学院历史研究所图书馆江苏苏州市图书馆日本美国(民国)吴叔渭等修1916年至德堂木活字本江苏无锡·闾江吴氏续修宗谱十八卷藏地:复旦大学(清)吴超然修清光绪三十一年(1905年)经远堂木活字本江苏江阴·严渍吴氏宗谱四十卷藏地:中国社会科学院历史研究所图书馆(清)任震初纂修清同治八年(1896年)恩敬堂活字本二十八册江苏·江阴后底泾吴氏宗谱十九卷首一卷末一卷藏地:美国(清)吴翔九等九修清光绪十三年(1887年)活字本二十册江苏江阴·后底泾吴氏宗谱二十五卷藏地:江苏苏州市图书馆(民国)吴增甲纂修1949年源德堂铅印本二十五册江苏宜兴·吴氏宗谱二十一卷藏地:河北大学(民国)吴唱续修1929年继述堂木刻本二十四册江苏宜兴·钟离吴氏重修忠义分谱八卷藏地:中国社会科学院历史研究所图书馆(民国)吴莲溪编纂1947年恩敬堂铅印本八册江苏苏州·吴氏家乘三卷藏地:江苏苏州图书馆(清)吴潮吴文垲修清据嘉庆六年(1801年)源远堂本钞本二册江苏常熟·新修丹阳分常熟吴氏支谱六卷藏地:江苏常熟市图书馆(清)吴焕文吴焯等修清光绪十四年(1888年)修稿本五册江苏常熟·海虞城东吴氏支谱一卷藏地:江苏苏州市图书馆民国间钞本一册江苏吴县·吴氏族谱不分卷藏地:美国清康熙间刊本一册江苏吴县·武山西金村吴氏世谱四卷藏地:美国(清)吴公肃等修清康熙二十一年(1682年)刊本八册江苏吴县·洞庭吴氏家谱六卷藏耻』匕京图书馆(二部)中国社会科学院历史研究所图书馆人民大学吉林大学南京大学历史系(清)吴永锡吴定国等修清乾隆七年(1742年)洞庭祠堂刻本六册江苏吴县·皋庑吴氏家乘四卷藏地:北京图书馆(清)吴哲等纂修清乾隆三十三年(1768年)刻本江苏吴县·皋庑吴氏家乘六卷藏地:江苏苏州市图书馆(存卷2—6)(清)吴经望等纂修清道光九年至十一年(1829—1831年)刻本江苏吴县·洞庭吴氏家乘不分卷藏地:中国科学院图书馆(清)吴懋煜辑清光绪十六年(1890年)钞本六册江苏昆山·徽州吴氏迁昆支谱藏地:北京图书馆(民国)吴鸿畴编辑民国间苏州大苏印刷公司铅印本一册江苏·吴江吴氏族谱三十五卷藏地:河北大学福建省图书馆(存卷6、7)(清)吴安国续辑清乾隆四十一年(1776年)木刻本十六卷吴氏·宗谱十八卷首一卷末一卷藏地:北京图书馆日本美国(清)吴近庄纂吴祥霖补辑清宣统元年(1909年)活字本六册浙江杭州·吴氏家谱□□卷藏地:河北大学(存六卷)钞本浙江杭州·吴氏族谱·藏地:中国历史博物馆钞本浙江·余杭吴氏宗谱二卷藏地:日本美国(清)吴之梁吴载有等续修清光绪二十一年(1895年)木活字本二册浙江·余杭吴氏宗谱八卷藏地:吉林大学(清)吴光煜续修清光绪二十一年(1895年)承善堂活字本八册浙江余杭·延陵吴氏宗谱八卷藏地:浙江佘杭县塑料厂木活字本浙江·萧山吴氏家谱四卷藏地:日本美国(清)吴斐续修清乾隆五十八年(1793年)爱敬堂木活字本浙江·萧山吴氏家谱四卷藏地:日本美国(清)吴瑞芝等重修清道光十二年(1832年)爱敬堂木活字本四册浙江泰顺·九绽吴氏族谱四卷藏地:浙江泰顺县文博(清)蔡葆贞重辑钞本浙江嘉兴·吴氏族谱不分卷藏地:浙江嘉兴市图书馆(清)吴蹯重修清咸丰九年(1860年)钞本二册浙江海宁·吴氏宗谱六卷藏地:吉林大学浙江图书馆(清)吴芸孙吴昌年续修清光绪二十二年(1896年)刻本二册浙江桐乡·州钱吴氏宗谱五卷首一卷藏地:美国(清)吴学浚等修清光绪五年(1879年)永怀堂木活字本六册浙江平湖·吴氏本支家谱不分卷藏地:人民大学辽宁图书馆(清)吴若娘续修清光绪十八年(1892年)活字本二册浙江·海监吴氏宗谱不分卷藏地:美国(清)吴本智等修清咸丰九年(1859年)写本一册浙江海监·吴氏族谱六卷藏地:人民大学(清)吴昌年吴昌祺等续修清光绪二十二年(1896年)刻本二册浙江湖州·菱湖吴氏族谱不分卷藏地:中国社会科学院历史研究所图书馆(清)吴衍麟纂修清同治四年(1865年)钞本六册浙江湖州·苕溪吴氏宗谱不分卷藏地:北京图书馆(清)吴容光续修清同治十三年(1874年)刻本四册浙江湖州·下塘苕溪吴氏宗谱不分卷藏地:北京图书馆人民大学上海图书馆浙江图书馆日本美国(清)吴孝诚等修清光绪三十二年(1906年)刻本浙江湖州·苕溪吴氏宗谱不分卷藏地:日本美国(民国)吴邦诠吴孝诜等续修1931年刊本六册浙江湖州·皂湖吴氏宗谱八卷藏地:河北大学(民国)吴秋香陈溶新重修1933年世德堂木刻本四册浙江长兴·吴氏宗谱十卷藏地:浙江长兴县白阜乡大齐口村屯(清)吴俊卿主修清光绪二十四年(1935年)凤林堂木刻本浙江绍兴·会稽吴氏家谱不分卷藏地:浙江图书馆(明)吴链修林乔纂明嘉靖钞本一册浙江绍兴·山阴县州山吴氏族谱十五卷序状志铭一卷藏地:北京图书馆(明)吴有临纂修明万历刻天启六年(1626年)重修本八册浙江绍兴·山阴县州山吴氏族谱三十一部藏地:北京图书馆中国社会科学院历史研究所图书馆人民大学辽宁图书馆四川省图书馆(存十一部)日本美国(清)吴国梁等修清道光十九年(1839年)活字本浙江绍兴·山阴州山吴氏支谱不分卷藏地:北京图书馆辽宁图书馆日本美国(民国)吴隐编订1916年活字本一册浙江绍兴·山阴州山吴氏支谱不分卷藏地:北京图书馆中国社会科学院历史研究所图书馆北京师范大学人民大学浙扛图书馆日本美国(民国)吴善庆编1919年刻本一册浙江绍兴·山阴县州山吴氏族谱不分卷藏地:北京图书馆中国科学院图书馆北京师范大学吉林大学浙江图书馆日本美国(民国)吴邦枢等纂修1924年刻本浙江东阳·渤海郡鸡峰吴氏宗谱十二卷藏地:浙江东阳县象岗乡1926年木活字本一册浙江义乌·椒山吴氏宗谱□□卷藏地:浙江金华市文管会(存卷1)清道光十年(1830年)木刻本浙江义乌·椒山吴氏宗谱□□卷藏地:浙江金华市文管会清咸丰五年(1855年)木刻本浙江义乌·延陵吴氏宗谱二十四卷首一卷藏地:北京图书馆(民国)吴德洗等纂修1925年活字本四十五册浙江衢州·吴氏宗谱二卷首一卷藏地:浙江衢州市文管会(民国)吴礼荣重修1917年刻本一册浙江衢县·铜峰吴氏宗谱四卷藏地:浙江衢州市文管会民国间木活字本一册浙江衢县·延陵吴氏宗谱四卷藏地:浙江衢州市文管会(民国)吴长安吴元骏等修1948年衢城北隅居士郑荫槐木活字本四册浙江常山·柏溪吴氏宗谱不分卷藏地:浙江常山县大桥头乡连塘屯明万历十八年(1590年)木刻本浙江常山·柏溪吴氏宗谱八卷首一卷藏地:浙江常山县大桥头乡石村杨瀚八修木刻本浙江常山·梧峰吴氏宗谱□□卷藏地:浙江衢州市文管会(存卷1)(清)吴鉴吴绍达等续修清嘉庆二十二年(1817年)木活字本浙江常山·梧峰吴氏宗谱□□卷藏地:浙江衢州市文管会(存卷1—3)(清)吴可权修清道光二十四木活字本浙江仙居·厚仁吴氏宗谱□□卷藏地:浙江临海县博物馆(存卷6、卷末)清咸丰十一年(1861年)木活字本浙江仙居·吴氏宗谱二十九卷末一卷藏地:浙江临海县博物馆(缺卷3、4、6、7、13、18、26)清同治十年(1871年)木活字本浙江天台·吴氏宗谱略存不分卷藏地:吉林大学(清)吴志勤重修清乾隆钞本六册浙江黄岩·黄邑凤洋湖头东吴氏宗谱九卷藏地:浙江临海县博物馆(存卷1)(清)吴际清纂清光绪二十五年(1899年)木活字本浙江遂昌·吴氏宗谱不分卷藏地:浙江遂昌县湖山乡大畈屯清光绪十三年(1887年)刊本五册浙江遂昌·平昌吴氏宗谱八卷藏地:浙江遂昌县石练乡1934年刻本浙江遂吕·吴氏宗谱不分卷藏地:浙江遂昌县对正乡山前屯民国间刊本浙江松阳·岗头吴氏宗谱三卷藏地:浙江松阳县樟溪乡岗头屯(民国)吴家斌主修1921年木刻本安徽·吴氏宗谱三十卷藏地:安徽图书馆(清)吴燮和等修清光绪二十七年(1901年)木活字本三十四册安徽·吴氏重修宗谱□□卷藏地:安徽安庆市图书馆(存卷12)民国间兴让堂木活字本安徽合肥·东乡吴氏宗谱二十卷首一卷藏地:日本美国(清)吴重仁吴门南等修清光绪六年(1880年)刊本二十册安徽·芜湖吴氏宗谱□□卷首一卷藏地:安徽博物馆(存卷首、卷1)(民国)吴官生纂1931年木活字本安徽泾县·泾川茂林吴氏宗谱五卷藏地:北京图书馆(缺卷4)安徽图书馆美国(明)吴范道等纂明万历八年(1580)刊本安徽泾县·延陵吴氏宗谱十三卷藏地:中国社会科学院历史研究所图书馆河北大学(清)吴一湫纂清乾隆五十八年(1793年)刻本十二册安徽泾县·石匮吴氏族谱正编六卷首一卷附旧编二卷首一卷附编二卷藏地:河北大学清道光二十八年(1848年)本刻本八册安徽泾县·茂林吴氏四代饮旌五世同堂全图一卷藏地:美国(清)吴慎月编清光绪十七年(1891年)上海同文书局石印本安徽泾县·吴氏始祖图不分卷藏地:安徽博物馆清钞本一册安徽泾县·茂林吴氏谱系不分卷藏地:安徽博物馆(民国)吴家骏手录1932年写本一册安徽泾县·茂林吴氏支谱不分卷藏地:安徽博物馆(民国)吴家骏录订1934年精钞本一册安徽徽州·新安吴氏族谱不分卷藏地:北京图书馆清钞本二册安徽徽州·新安世家梢云吴田氏族谱不分卷藏地:北京图书馆清钞本一册安徽徽州·梢云吴氏族谱十卷藏地:北京图书馆(存卷8—10)上海图书馆(存1—3(明)吴大经纂明钞本安徽徽州·左台吴氏谱图续编不分卷藏地:北京图书馆北京师范大学(明)吴饮仪等纂明万历十五年(1587年)刻本安徽徽州·左台吴氏大宗谱不分卷藏地:河北大学安徽博物馆(清)吴正遂汇纂吴阀总辑清乾隆二十九年(1764年)木刻本二册安徽徽州·左台吴氏大宗谱三编藏地:北京图书馆(三部)中国社会科学院历史研究所图书馆河北大学吉林大学南京图书馆江苏苏州市图书馆安徽图书馆(二部)安徽徽州地区博物馆(清)吴正遂编(民国) 吴洁华补订1934年中华书局铅印本二册安徽徽州·新安吴氏考系不分卷藏地:安徽徽州地区博物馆(存三册)美国(清)吴允文等修安徽徽州·新安吴氏家乘世谱藏地:江苏盐城市图书馆(清)吴文蚧纂清光绪六年(1880年)钞本三册安徽徽州·新安吴氏族谱不分卷藏地:北京图书馆(清)吴锡维纂清光绪间叙伦堂活字一册安徽徽州·新安吴氏族谱不分卷藏地:北京图书馆清钞本安徽·休宁商山吴氏族谱不分卷藏地:安徽图书馆(明)吴士信修钞明化本一册安徽休宁·商山吴氏重修族谱二卷藏地:北京图书馆(宋)吴浩纂修(明)吴士彦等续辑明崇祯十六年(1643年)家刻本一册安徽休宁·新安商山吴氏宗祠谱传一卷藏地:北京图书馆(明)吴应迁辑(清)吴献吉等续辑清康熙间刻本一册安徽·休宁县市吴氏本宗谱十卷藏地:北京图书馆美国(明)吴抿吴兆等纂修明嘉靖七年(1528年)刊本安徽休宁·新安休宁乾滩吴氏会通谱十二卷藏地:北京图书馆(明)吴爵吴斌等纂明嘉靖十一年(1532年)刻本一册安徽·休宁吴田吴氏分支统谱□□卷藏地:南京图书馆(存卷1—5)(明)吴显纂修明嘉靖十七年(1538年)吴奖刻本安徽·休宁璜源吴氏族谱八卷藏地:北京图书馆安徽图书馆(明)吴应期纂修明万历七年(1579年)保和堂刻本安徽休宁·茗州吴氏家记十二卷藏地:日本美国(明)吴瑞毂编明万历十九年(1591年)写本八册安徽休宁·茗州吴氏家典八卷藏地:北京图书馆中国社会科学院历史研究所图书馆上海图书馆日本美国(清)吴翟辑清光绪十八年(1892年)吴厚夫翻刻清雍正十三年(1735年)紫阳书院刻本五册安徽休宁·海阳吴氏族谱一卷藏地:安徽图书馆(明)吴维东等修明崇祯三年(1630年)修钞本一册安徽·休宁吴氏族谱一卷藏地:安徽图书馆(明)吴维东等修明崇祯三年(1630年)修钞本一册安徽·休宁泰溪吴氏世谱不分卷藏地:安徽图书馆(明)吴怀敏重修钞本一册安徽休宁·衡川吴氏家乘不分卷藏地:北京大学明钞本安徽休宁·衡川吴氏宗谱聘公房摘支不分卷藏地:安徽图书馆清嘉庆八年(1803年)修钞本一册安徽歙县·新安歙南昌溪太湖坵吴氏宗谱十四卷藏地:安徽图书馆安徽徽州地区博物馆(缺一卷)(清)吴念祖修清光绪三十二年(1906年)刊本二十册安徽歙县·仟源邑氏宗谱八卷藏地:中国社会科学院历史研究所图书馆河北大学(清)吴永凤吴兴寿等修清光绪五提(1879年)活字本安徽歙县·石潭吴氏叙伦祠宗谱不分卷藏地:北京图书馆(清)吴绍周纂清光绪二十年(1894年)活字本十二册安徽歙县·石潭吴氏宗谱十六卷藏地:安徽徽州地区博物馆(缺一卷)(民国)吴寿根等修1930年刻本安徽歙县·昌溪庠里吴氏宗谱八卷藏地:美国(清)吴景桓等修清光绪二十六年(1900年)恩成堂活字本八册安徽祁门·祁东福州吴氏宗谱不分卷藏地:安徽徽外[地区博物馆清咸丰三年(1853年)钞本一册安徽黟县·横岗吴氏会通宗谱不分卷藏地:安徽博物馆(清)吴世翔纂清光绪三十四年(1908年)种德堂刻本一册安徽黟县·黟北吴氏族谱不分卷藏地:北京图书馆(民国)吴士恺修1924年活字本一册安徽石台·吴氏宗谱藏地:安徽石台县大寅乡安徽·桐城吴家砦吴氏宗谱二十一卷首一卷末一卷藏地:日本美国(清)吴灏吴谦昀等续修清光绪元年(1875年)木活字本八册安徽桐城·吴氏宗谱三十二卷末二卷藏地:人民大学(清)吴友谦等续修清光绪二十八年(1902年)仁义堂活字本三十四册安徽·桐城高甸吴氏宗谱九十一卷首一卷藏地:安徽图书馆(存90)安徽博物馆(存卷首、卷1—3、9—18、24—36、38—41、43、48—50、42、54—57、59—61、65、67、69、73、77、78、81、82、84—91)安徽安庆市图书馆(存卷3—78、80—91)(民国)吴健吾纂修1936年安庆东方书局铅印本安徽桐城·吴氏家乘小纪一卷藏地:北京图书馆中央民族大学(民国)吴闿生撰1936年油印本一册安徽怀宁·皖怀梅冲吴氏编修宗谱六卷首一卷末一卷藏地:北京图书馆(清)吴凤等撰修清乾隆五十八年(1793年)萃英堂活字本八册安徽怀宁·吴氏宗谱十卷首一卷末二卷藏地:日本美国(民国)吴志强吴祥森等重修1914年木活字本十三册安徽怀宁·吴氏宗谱三十一卷首一卷末一卷藏地:安徽图书馆(存卷首)(民国)吴佩绅修1921年观乐堂刊本一册安徽潜山·潜阳吴氏宗谱二卷藏地:日本美国(清)吴承珂等修清康熙三十九年(1700年)刊本十册安徽潜山·吴氏宗谱六卷藏地:北京图书馆(清)吴邦辅等续修清同治八年(1869年)尚德堂活字本六册安徽·庐江潜川吴氏宗谱八卷藏地:日本美国(民国)吴学廉吴学藻等续修1918年木活字本八册福建·延陵吴氏族谱十卷藏地:中国科学院图书馆(清)吴文炳修清道光二十三年(1843年)刊本十册福建·延陵吴氏重修家谱□□卷藏地:福建省图书馆(存卷7)民国吴氏有秩堂活字本福建福州·世美吴氏族谱不分卷藏地:福建省图书馆(清)吴诚玉重修清钞本一册福建连江·吴家路并竹兜吴氏族谱一卷藏地:福建连江县档案馆清嘉庆七年(1802年)修刊本福建连江·马鼻竹兜吴氏族谱一卷藏地:福建连江县档案馆(清)吴茂才吴清光重修清光绪二十三年(1897年)稿本福建同安·鹿港吴氏义二房族谱不分卷藏地:台湾(清)吴举纂修清雍正八年(1730年)钞本一册福建·同安庄江鼎汉石壁吴氏族谱不分卷藏地:台湾(清)吴道芳纂修清雍正八年(1730年)钞本一册福建安溪·清溪华地吴氏谱系不分卷藏地:台湾(清)吴鸣熙重修清道光十二年(1832年)钞本一册福建同安·矿溪吴氏家谱不分卷藏地:台湾(清)吴德功纂修清光绪二十年(1894年)辑钞本一册福建晋江·潘径吴氏家乘不分卷藏地:美国(清)吴达法修清咸丰间钞本一册福建·晋江灵水吴氏家谱二十七卷。

吴氏渊源、鼻祖、世系大全!一、吴氏姓氏渊源(一)、炎帝与黄帝据《史记》记载,炎帝与黄帝是中国远古时期的部落首领,炎帝神农氏和黄帝有熊氏,代表中华民族的祖先,距今约6000—5500年。

炎帝姜姓,又称赤帝、烈山氏,生于姜水之岸(今宝鸡市境内)。

炎帝制耒耜,种五谷。

立市廛,首辟市场;治麻为布,民着衣裳;作五弦琴,以乐百姓;削木为弓,以威天下;制作陶器,改善生活。

由于与以蚩尤为首领的九黎族发生长期的部落间冲突,被迫游牧进入中原涿鹿(今河北省),得到了黄帝族的援助,继而攻杀蚩尤。

此时,黄帝与炎帝已结盟,并逐渐形成了华夏族。

黄帝姬姓,居轩辕之丘,故号轩辕氏,出生、创业和建都于有熊(今新郑市),故亦称有。

因有土德之瑞,故号黄帝。

播百谷草木,大力发展生产,始制衣冠,建舟车,发明指南车,定算数,制音律,创医学,在此期间有了文字。

后来炎黄两族在阪泉(阪泉据说在河北怀来县)发生了三次大冲突,黄帝族打败了炎帝族,也打败了山东、河南、安徽一带的九黎族,三族融合,以黄帝族为主,因此,黄帝便成了多民族的共同祖先。

黄帝有嫘祖、嫫母等四位夫人。

最终以统一中华民族的伟绩而载入史册。

炎帝和黄帝的后代,称为“炎黄子孙”。

一直到夏、商、周时期,各位帝王都认为自己是黄帝的直系子孙,连蛮、夷也被纳入这个系统。

后世的帝王也声称他们是黄帝的后裔。

几乎所有的姓氏都将自己的远祖追溯到炎帝、黄帝或他们的臣子。

而接受了华夏文化的少数民族(如匈奴、鲜卑等等)也声称自己是黄帝子孙、炎黄子孙。

辽朝大臣耶律俨《皇朝实录》称契丹为黄帝之后。

《辽史·太祖纪赞》和《世表序》主张契丹为炎帝之后。

在云南发现的契丹遗裔,保存有一部修于明代的《施甸长官司族谱》,卷首附一首七言诗,诗曰:“辽之先祖始炎帝……”。

这些契丹人也自认为契丹是炎帝苗裔。

中华黄帝王朝,在纪元前2698年建立,黄帝本姓公孙是少典国之子。

皇甫谧《帝王世纪》云:“黄帝生于寿丘,长于姬水,因以为姓。

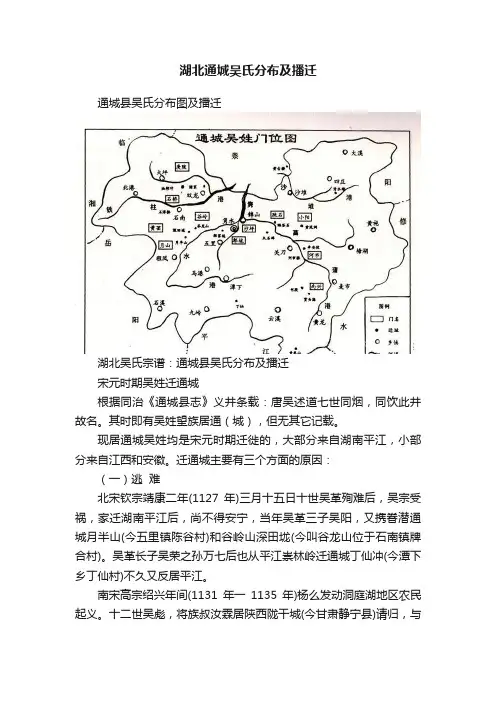

湖北通城吴氏分布及播迁通城县吴氏分布图及播迁湖北吴氏宗谱:通城县吴氏分布及播迁宋元时期吴姓迁通城根据同治《通城县志》义井条载:唐吴述道七世同烟,同饮此井故名。

其时即有吴姓望族居通(城),但无其它记载。

现居通城吴姓均是宋元时期迁徙的,大部分来自湖南平江,小部分来自江西和安徽。

迁通城主要有三个方面的原因:(一)逃难北宋钦宗靖康二年(1127年)三月十五日十世吴革殉难后,吴宗受祸,家迁湖南平江后,尚不得安宁,当年吴革三子吴阳,又携眷潜通城月半山(今五里镇陈谷村)和谷岭山深田垅(今叫谷龙山位于石南镇牌合村)。

吴革长子吴荣之孙万七后也从平江崇林岭迁通城丁仙冲(今潭下乡丁仙村)不久又反居平江。

南宋高宗绍兴年间(1131年一1135年)杨么发动洞庭湖地区农民起义。

十二世吴彪,将族叔汝霖居陕西陇干城(今甘肃静宁县)请归,与叔祖吴璟募乡勇助岳飞破杨么,杀死杨助手刘忠取胜,功封吴彪为义兵宁蛮将军,汝霖为义兵演兵将军,吴璟为钤辖将军,后三人又均从岳飞北征,彪与汝霖阵亡。

璟奉命使金国,金主爱其才勇,欲官宠之,璟辞逃至白沟河(今河北),金兵追及自尽。

其子舁被杀。

璟后追封赠金相公,乡人立庙祀之。

吴氏因吴彪等从岳飞故在谷岭山上埂建岳公庙,以十五世福二为傩神①。

公元一一四一年岳飞被诬下狱死。

杨么、刘忠余党复仇,吾族万六千丁口,死徙过半。

彪长子孟晦随族叔祖汝云从平江逃宁州分宁(今江西修水县)上源洞,后又返平江桑园,至公元一二二七年与十五世六六返迁通城千顷里(宋时通城政区分二十二里),居庚陂畈鼓楼坳谓于家(今双龙乡农林村)。

彪次子仲晦从平江逃江西南昌县杨田大岳,返迁通城清水塘(今四庄乡清水塘村)。

彪三子季晦携眷从平江逃通城上隽乡居深田垅,到十五世吴七十转迁黄筀冲(今隽水镇鼓鸣村)。

(二)奉命南宋理宗宝庆三年(1227年),湖南衡山、永州、湘阴、岳阳的土寇到处抡掠,经常出没在平江、巴陵、临湘、通城一带。

十五世六二(彪公曾孙,世袭千长)奉为钤辖,来通城治猺②,居深田垅,后徒茅坪上畈(今石南镇白米村),至明时后裔失姓与黎。

武汉、荆州、黄冈、十堰、襄阳、孝感、天门等地刘氏字辈字派(鄂)湖北大冶永丰乡流水里七花堡松子山刘氏:志本月公廷五代;月辈再续派十字:天朝得定一,世应自长兴;乾隆三十一年续派:仁孝承先泽,文章启来英;克昌其道大.有守以时亨;瑞兆龙光锡,万年相圣明。

湖北广水刘氏:家必兴隆,荣华付贵。

湖北云阳江口镇(湖南衡山迁入)刘氏:名教自贤良宏昌举立大志。

湖北公安刘氏:正大少祖德,光明启厚贤,诗书圣为宝,孝有家必先,宏才美无玉,真是时代传。

湖北天门市蒋场镇刘金台刘氏:大学在德,中孚益谦,升恒渐近,同仁履泰,风雨咸宁。

湖北天门刘氏:正大光名世,立启同(崇)德修。

湖北天门刘氏:相定邦为。

湖北天门拖市刘氏:习汝学成克振。

湖北长阳县磨市镇刘氏:庆公德天文,百问应式刘,正大光开茂,长怀万年春。

湖北长阳刘家坪宗祠正在续族谱,派系是:梦名祚之大,天士永流传,德泽开宗绪,人文启后贤,齐家敷政治,尚友绍儒先,道在兴仁让,清江奕祀绵。

湖北长阳东流溪刘氏正在续族谱,派序是:必有言天之,希人元世山,国正天主相,胜名在一贞,朝廷尚仁义,学志官化成,孝友衍先绪,诗书振家声。

湖北仙桃刘氏:天定心良善。

湖北省仙桃西流河刘氏字辈:“永世庆荣昌,承家一孝友。

”湖北“天门、仙桃”三舍刘氏字辈:“三公传家远,贻谋衍庆长,世代聿修德,必定发祯祥。

”湖北汉川市南河乡姜岭村刘家大湾刘氏:兴言国汉方,世光永大昌,一德成名远,进少祖书香。

湖北汉川刘氏:天心顺应作述。

湖北汉川刘氏:文章启大贤。

湖北汉川刘氏:国太以玉文,天其永祚,经世之才,定为邦彦,博济民怀,诗书秀起,原本厚培,立绳祖武,贻谋昭来。

湖北汉川刘氏:福王代无派,国太以玉文;天其永祚,经世之才;定为邦彦,博济民怀;诗书秀起,原本厚培;立绳祖武,贻谋昭来。

湖北汉川县麻河镇刘氏:哲永启曰年士。

湖北汉川南河渡刘氏:兴言国汉方,世光永大昌,一德成名远,敬绍祖书香,文章传家训,诗礼启吉祥,良业呈先志,荣辉定显扬。

湖北汉川麻河渡刘氏:象贤崇德,邦家之光,近宗于汉,远绍自唐。

全国各地吴氏字辈汇编(2019更新)!吴家人速看!各省吴氏字辈大全1、贵州吴氏字辈★贵州省天柱县远口镇:泰伯-季子-吴汉-吴篪-吴皙-吴盛-世禄:宁毓俊美、传礼家声、经华远用、泽赞中和-->吴家猛供★泰伯-季子-吴汉-吴篪-吴皙-吴盛-世德:集修顺受、明宗德宜、麟兆玉书、百瑞连坤-->吴宜友供★泰伯-季子-吴汉-吴篪-吴皙-吴盛-世铭:振元定本、作述常遵、建阜维丕、茂协青松-->吴常滨供★泰伯-季子-吴汉-吴篪-吴皙-吴盛-世雄:增开运会、恒展才谋、隆章锡庆、相佐咸钦-->吴谋学供★泰伯-季子-吴汉-吴篪-吴皙-吴盛-千佑:有益成就、亲贤安国、位育高厚、遇萃亨通-->吴国智供★泰伯-季子-吴汉-吴篪-吴皙-吴盛-万总:由斯怀德、治化荣昌、优极科品、善继超群-->吴荣仙供★泰伯-季札-?:起、国、茂、怀、永,开、学、定、洪、邦,宗、培、铭、毓、秀,正、治、裕、祯、祥-->吴洪军供★泰伯-季札-吴先春:新胜光奋起,金国朝大先,万有洪作正,四代永兴隆-->吴洪钧供2、湖南吴氏字辈★泰伯-季子-吴汉-吴篪-吴皙-吴盛-世德:集修顺受、明宗德宜、麟兆玉书、百瑞连坤-->吴宜友供★泰伯-季子-吴汉-吴篪-吴皙-吴盛-世德:光廷应一承亨士文宗登主静立人极心正福自永-->吴兴龙供3、湖北吴氏字辈★泰伯-季子-?:字家遵道毅传世尚文章-->吴道华供★(吴荣一)玉培锡泽木、熙德绍基隆、茂绩光高代、宏名万世同。

(吴荣二)士之大本、立行惟先、世守家法、福泽永绵。

“四荣”后裔继:爰思宗子、秉正从中、永联孝友、相庆时雍;1997年继:弘扬祖志、长发其祥、宽厚仁义、商尚为方。

★炳福锦德钧、元仲道世中、用天国应士、兆之本致知、明理希贤哲、修身慕善良、诗书攀桂蕊、忠孝永流芳。

★熙堂铭淑楷、炳塾铸洪材、丞育钧源本、辉增锡汝梅。

然圭钟浚桂、灿圣锦沂桓、烈域锋淳柘、焯坦锐济槐。

吴氏历代86大先祖,姓吴的快来对接一下!你是咱老吴家多少世!无论您在哪里,只要您姓“吴”,请您先点击上面的蓝色字“吴氏宗亲总会” 再点击“关注”,即可加入中华吴氏家族大家庭,和世界各地吴氏宗亲交流。

天地一吴、吴氏一家亲、吴氏自家的平台、传承先祖精神、让我们携手同行,弘扬吴氏文化,传播吴氏正能量,打造吴氏宗亲交流平台,团结发展吴氏文化、英才辈出、经邦济世、共铸辉煌。

吴氏宗亲总会微信公众账号a2652744658,吴氏自家人的公众平台,欢迎长按二微码识别关注中华吴氏源流吴家人必读吴姓,最早起源于炎帝姜姓距今已有5000多年历史,吴姓的第二个起源源自祝融氏吴回氏族距今已有4000多年历史,吴姓的第三个起源是出自姚姓距今已有3500多年历史,吴姓的第四个起源是出自黄帝姬姓距今已有2600多年的历史(太伯,被后世吴姓人称为开氏始祖。

魏晋至隋唐的700多年里,吴姓得到巨大发展,《元和姓纂》中说,这期间的吴姓家族主要分布在吴郡、武昌、濮阳、渤海、陈留等地。

宋朝时,全国吴姓有170万人,是当时的第八大姓。

吴姓人口最多的省份是江西,有22万多人。

江西、安徽、山西、浙江、山东、福建6地的吴姓人口就有102万多人。

元明时期,吴姓人开始移民东南亚。

菲律宾的吴姓华人,主要来自福建沿海地区,也有广东、台湾的吴姓人。

据有关资料显示,19世纪末期,菲律宾首都马尼拉有5万多华侨华人,吴姓人口排在第七位。

2015年,吴姓在朝鲜位于前20大姓之列。

马来西亚、印度尼西亚、新加坡等地的吴姓人,主要来自广东、广西、福建。

《魏略》、《晋书》、《梁书》、《北史》、《路史》等史料记载,汉、魏至隋唐时,日本倭王曾多次派遣使者朝拜中华王朝,并郑重表明:日本王室是吴太伯的后裔。

历代吴氏先祖1黄帝黄帝(公元前2717年-公元前2599年):古华夏部落联盟首领,中国远古时代华夏民族的共主。

五帝之首。

被尊为中华“人文初祖”。

据说他是少典与附宝之子,本姓公孙,后改姬姓,故称姬轩辕。

博主按2011年11月10日(农历10月15日),全村吴姓村民准备举行大型祭祀吴姓始祖的活动,全村吴姓共有260户,每户宰一头猪。

这是我们村十年一次的重大纪念活动,届时还要演八天大戏,场面肯定热闹非凡,我将会拍摄一些照片上传博客,以供网友浏览。

为了举行这一次祭祀活动,我们村的吴姓村民共有几百人,共开着近一百辆汽车,组成一支庞大的迎祖队伍,准备于2011年11月5日上午五点多,从我们村出发,到晋江安海灵水延陵庙,迎接吴氏祖先泰伯、仲雍和季扎公回村接受吴氏裔孙的祭拜和供奉。

为了让村民们更好地了解我们从哪里来,我们的祖先是谁,我特地从网络上查找了有关吴姓渊源的资料,准备印发给吴姓村民阅读,以增加他们对祖先的了解和认同!我们从哪里来——延陵吴氏溯源吴氏,译音:Wú;词意:大叫奔走;开氏始祖泰伯;传代始祖仲雍;季札(延陵王)为始祖。

根据公安部2009年身份证数据库数据,吴姓排名第十,总人口约2460万,约占全国汉族人口的2.05%,分布很广,主要集中于广东、山东、四川、湖南、江苏、福建六省,大约占吴姓总人口的46%;其次分布于安徽、浙江、江西和贵州,大约占了21%。

其中,福建最多,约占全省人口的5%。

吴姓为泉州第六大姓,台湾第七大姓。

吴姓是古老的姓氏之一,形成于战国初期,主要是以国名为姓,源于姬姓,为开姓始祖泰伯、仲雍的后代。

据《史记·周本纪》及《吴泰伯世家》记载,陕西岐山周部落首领古公亶父(即周太王)有三子:泰伯、仲雍、季历。

季历之子姬昌(即后来的周文王)以才能过人,受古公亶父的赏识和宠爱,古公亶父有志翦商,意欲让季历继承王位,以便将来再传位给姬昌。

故言:“吾世当有兴者,其在昌乎?”由于当时的王位承袭贯例是由长及幼,泰伯、仲雍为遂父愿,便放弃王位继承权,主动避让,托辞采药,先避居于陕西宝鸡吴山,后又跑到蛮夷之地吴地(今天江苏无锡梅村),是为一让王位。

太王只能传给文王的父亲季历。

后来太王故去,泰伯、仲雍归国奔丧,三弟季历要把王位还给大哥。

吴姓姓氏源流和迁徙分布魏晋至隋唐的700多年里,吴姓得到巨大发展。

宋朝时,全国吴姓有170万人,是当时的第八大姓。

元明时期,吴姓人开始移民东南亚。

下面是小编为大家整理的吴姓姓氏源流和迁徙分布,希望大家喜欢!吴姓姓氏源流与其他姓氏有所不同的,吴姓的起源稍稍有点复杂,涉及炎帝、黄帝,还有少数民族。

总的来说,大致有5个起源。

源于姜姓第一个起源,是源自炎帝姜姓。

早在黄帝之前,有一个属于姜姓的部落,这个部落以驺虞为图腾。

上古时,虞和吴同音,后来转为谐音,且字形相近,可以通用,到战国时期,虞、吴才开始区别。

所以这支部落把图腾解释为吴,把吴作为部落的名字。

夏朝时,吴部落迁徙到观津(今河北武邑东)。

夏王少康时期,吴部落有个人叫吴贺,以善射著称,曾和当时的神箭手后羿比射。

这个姜姓吴部落的人,后来就以吴为姓氏,至今有5000年以上的历史。

源于姬姓第二个起源,是出自黄帝姬姓。

这个起源的吴姓,在历史上最有名气、对后世的影响最深远、人丁也最旺盛,是目前大多数吴姓人公认的吴姓起源。

商朝末期,黄帝后裔古公亶父带领部落在岐山下的周原(今陕西岐山一带)定居下来。

他有3个儿子:太伯(又称泰伯)、仲雍和季历,季历儿子姬昌很有才能,古公想让季历做他的继承人,那样就可传给昌。

太伯为了让位,与仲雍带着家眷远走南方的吴越一带,建立了吴国。

春秋后期,吴国崛起,后来被越国所灭,吴国的遗民就以国为姓。

这支吴姓至今有2600多年的历史。

太伯没有儿子,他去世后,弟弟仲雍继立为吴君。

仲雍接任国君后,继续开拓太伯奠定的基业。

在吴姓的发展史上,仲雍的地位仅次于太伯。

仲雍下传3代到周章。

周章因不忘自己是周人后裔,故名为周章。

周章继位时,周武王已灭掉商朝,建立了周朝。

周武王大封天下诸侯,派人寻找太伯、仲雍的后裔。

由于周章已当上吴君,就因地正式封周章为句吴国君,周章的弟弟仲,被封在周原附近的虞(今山西平陆境内),建立虞国,仲被称为虞仲。

周武王又追封太伯为吴伯。

太伯,被后世吴姓人称为开氏始祖。

湖北东吴西吴及红安吴姓本人父亲是从大悟县四姑镇陈家塝(音)迁到红安华河镇(原来赵河乡台南)一带,当地有吴姓据我了解约有300人,小的时候就听说有东吴西吴之分,东吴只知道有“祖”字辈,而我们是属于西吴,目前较多的辈份为“宗文成业广”,据红安县档案馆记载,红安吴姓的来源如下:红安吴姓大致有:八里陡山南吴、曹门东吴、祁家畈西吴、永河板仓吴、三角会吴等。

1、八里陡山吴,习称县南陡山吴,始迁祖名吴荣,原籍江西抚州崇仁,南宋末年官黄州通判,定居黄冈中和里,黄安建县折入黄安辖,今为红安县八里镇陡山一带。

吴荣的二世后代名吴温,于元朝至正年间官闽南(福建)招抚使。

第三世孙名吴应澍,博学多才,然放逸不入仕,朝廷屡征用其才而拒官禄为林隐。

朱元璋羡其才,仰其节赐号曰西山。

第四世名吴琳,明洪武年间,为吏部尚书,敕建开国天官坊。

吴琳的弟弟吴球徵,做了明朝初年的内臣。

朱元璋在裁减宫室内官时,将他视为鲁花不先(蒙古元朝贵族)的后裔,发配到江西定居。

又一弟名吴琛,官浙江衢州府同知,后迁桐乡定居。

第五世吴都为恩贡生,官监军职。

吴澄为洪武年间的武举人。

吴乾为侯补知州。

第七世吴绍为会州卫经历。

九世至十六又分为六支:一支定居在中和会(约今八里镇中和司村及周边的几个自然村一带)的旧湾、街上湾、桃花等处,至清宣统元年(1909)约二千余人丁。

两支定居在卓旺会(约今八里镇卓旺山、莲花村一带)的吴家田、陡山、枣林湾及麻城等处,至清宣统元年(1909年)约二千余人。

一支定居在东岳会(约今永河镇的马埠头村、椿树店村、尚儒片一带)的砚池畈和县城等处,至清宣统元年(1909年)约二千余人。

一支定居在金山会(约今高桥南,觅儿北的分水岭村、茶庵庙、杜家凉亭北一带)的吴三塆等处,高桥会(高桥河一带)的胡家冈、平头山等处,至清宣统元年(1909年)约二千余人丁。

一支定居在方庙会(约今八里镇的石门桥一带)的石门路等处,至清宣统元年(1909年)约千余人丁。

此系吴姓常称为旧分居、斗分居、篆分居、金分居、石分居。

吴氏始祖泰伯世系(自泰伯至皙祖)泰伯1世泰伯古公亶父长子,又名太伯。

约生殷商武丁丁丑年(公元前1244 年)。

相传,古公宜父欲立三子季历,泰伯约二弟仲雍同奔“荆蛮”。

改从越人习俗。

“断发纹身”,开发江南,被当地民众拥为君长,自号“勾吴”,是为吴国的开基始祖。

约殁殷商廪辛丁未年(公元前1151 年),享年94 岁,葬今锡山市鸿声镇鸿山北麓。

仲雍古公次子。

约生殷商武丁庚辰年(公元前1240 年),与兄同奔“荆蛮”。

泰伯殁他被拥为君长,以“勾吴”为姓,“是为吴仲雍”,为吴姓传代始祖。

约殁殷商庚丁癸丑年(公元前1148年),享年92 岁,葬江苏常熟县海虞山之阴。

娶万氏。

子二:季简、居简。

泰伯2世季简仲雍长子。

约生殷商祖甲戊子年(公元前1174 年),葬常熟海虞山。

娶高辛氏。

子二:叔达、叔夏。

泰伯3世叔达季简长子。

约生殷商文丁己丑年(公元前1137 年)。

娶黄氏。

子二:周章、虞仲。

泰伯4世周章叔达长子。

约生殷商帝乙丁亥(公元前1115年)。

周武王灭商后,派人到“荆蛮”寻秦伯,仲雍后裔.是时“周章己君吴.因而封之”。

殁葬常熟海虞山。

此后,从周章至寿梦称王前.泰伯后裔传至13世,皆为西周吴国君长。

娶林氏。

子四;熊遂、斌、爽、高。

泰伯5世熊遂周章长子,约生商纣辛酉年(公元前1080 )。

娶苏氏。

子一:柯相。

泰伯6世柯相熊遂子。

约生周武王乙巳年(公元前1036 年)o 娶朱氏。

子一:疆鸠夷。

泰伯7世疆鸠夷柯相子,约生周康王壬午年(公元前1002 年)o 娶杜氏。

子一:余桥夷吾。

泰伯8世余桥夷吾疆鸠夷子,又作余桥疑吾,约生周昭王已亥年(前982 )。

娶颜氏。

子二:柏庐、柯庐。

泰伯9世柯庐余桥夷吾次子,约生周穆王丙寅年(前955 )。

娶梅氏。

子二:周繇、柯仲。

泰伯10世周繇柯庐长子,又名吾柯,约生周穆王癸己年(前928年)。

娶汪氏。

子一:屈羽。

泰伯11世屈羽周繇子,又名卢周,约生周懿王庚申年(前901年)。

娶张氏。

子一:夷吾。