实验1

- 格式:ppt

- 大小:4.76 MB

- 文档页数:22

操作系统安全实验1实验报告一、实验目的本次操作系统安全实验的主要目的是让我们深入了解操作系统的安全机制,通过实际操作和观察,掌握一些常见的操作系统安全配置和防护方法,提高对操作系统安全的认识和应对能力。

二、实验环境本次实验使用的操作系统为Windows 10 和Linux(Ubuntu 2004),实验设备为个人计算机。

三、实验内容与步骤(一)Windows 10 操作系统安全配置1、账户管理创建新用户账户,并设置不同的权限级别,如管理员、标准用户等。

更改账户密码策略,包括密码长度、复杂性要求、密码有效期等。

启用账户锁定策略,设置锁定阈值和锁定时间,以防止暴力破解密码。

2、防火墙配置打开 Windows 防火墙,并设置入站和出站规则。

允许或阻止特定的应用程序通过防火墙进行网络通信。

3、系统更新与补丁管理检查系统更新,安装最新的 Windows 安全补丁和功能更新。

配置自动更新选项,确保系统能够及时获取并安装更新。

4、恶意软件防护安装并启用 Windows Defender 防病毒软件。

进行全盘扫描,检测和清除可能存在的恶意软件。

(二)Linux(Ubuntu 2004)操作系统安全配置1、用户和组管理创建新用户和组,并设置相应的权限和归属。

修改用户密码策略,如密码强度要求等。

2、文件系统权限管理了解文件和目录的权限设置,如读、写、执行权限。

设置特定文件和目录的权限,限制普通用户的访问。

3、 SSH 服务安全配置安装和配置 SSH 服务。

更改 SSH 服务的默认端口号,增强安全性。

禁止 root 用户通过 SSH 登录。

4、防火墙配置(UFW)启用 UFW 防火墙。

添加允许或拒绝的规则,控制网络访问。

四、实验结果与分析(一)Windows 10 操作系统1、账户管理成功创建了具有不同权限的用户账户,并能够根据需求灵活调整权限设置。

严格的密码策略有效地增加了密码的安全性,减少了被破解的风险。

账户锁定策略在一定程度上能够阻止暴力破解攻击。

最新大学物理实验1-实验报告模板实验名称:测量物体的密度实验目的:1. 掌握测量固体和液体密度的基本方法。

2. 熟悉使用比重瓶和电子天平的操作。

3. 分析实验误差,提高实验数据的准确性。

实验原理:密度定义为物体质量与体积的比值,即 \( \rho = \frac{m}{V} \)。

本实验通过测量物体的质量和体积来计算其密度。

对于固体,体积可通过排水法测量;对于液体,体积可通过比重瓶直接测量。

实验仪器:1. 电子天平2. 比重瓶3. 烧杯4. 移液管5. 蒸馏水6. 待测固体样品7. 待测液体样品实验步骤:1. 使用电子天平测量待测固体样品的质量 \( m \)。

2. 将适量的蒸馏水倒入烧杯中,使用移液管将部分水转移到比重瓶中。

3. 将待测固体样品完全浸入比重瓶中的水中,并记录比重瓶中水的体积变化 \( V_{water} \)。

4. 计算固体样品的体积 \( V = V_{water} \)。

5. 根据密度公式计算固体样品的密度 \( \rho = \frac{m}{V} \)。

6. 重复上述步骤,测量不同液体样品的密度。

7. 记录所有数据,并进行必要的误差分析。

实验数据与结果:(此处填写实验数据表格,包括样品编号、质量m、体积V、计算出的密度ρ以及可能的误差分析)结论:通过本次实验,我们成功地测量了不同固体和液体样品的密度,并掌握了使用比重瓶和电子天平进行密度测量的方法。

实验结果与理论值相近,但在实际操作中存在一定的系统误差和随机误差,这些误差来源包括仪器的精度限制、操作者的技术水平等。

未来可以通过改进实验方法和提高操作精确度来减少误差,提高实验结果的准确性。

实验一称量实验1.实验目的1.1学会正确使用分析天平。

1.2掌握减重称量的方法,了解直接称量法。

2.实验仪器及方法2.1仪器:分析天平,砝码,软毛刷,称量瓶,称量用样品等。

2.2实验仪器装置图:1.横梁。

2平衡螺丝。

4指针,微分标牌5支点刀和承重刀6框罩7圈码8指数盘9支力销10托梁架11阻尼器12投影屏13称盘14盘托15螺旋脚17开关旋钮18调零杆2.3方法:a.使用单盘电光天平,1g以上用砝码盒中的砝码,100~900mg由加砝码(或称指数盘)外圈转加,10~90mg有加码器内圈转加,10mg以下有光幕标尺读取,读准至0.1mg。

b.使用单盘电光自动天平,100mg以上由加码器加放,100mg以下由光幕标尺读取,读准至0.1mgc..使用电子分析天平,直接由读数屏幕读数,读准至0.1mg3.实验步骤3.1检查天平:观察天平各部件是否处于正常状态,检查天平的水平与清洁情况,砝码盒中的砝码有无短缺,调节天平零点。

3.2直接称量练习3.21称量称量瓶的质量从干燥器中取一称量瓶,放在天平盘上,称其重量并进行记录。

重复称量2~3次,求出平均值。

3.22称量瓶盖的质量将瓶盖放在天平盘上(瓶体放回干燥器内),称其质量并进行记录。

重复称量2~3次,求出平均值。

3.23称量瓶体的质量将瓶体放在天平盘上(瓶体放回干燥器内),称其质量并进行记录。

重复称量2~3次,求出平均值。

3.3减重称量练习3.31取一空称量瓶A(空),在托盘天平粗称并记录。

3.32将样品粉末(用小药匙)小心地装入空瓶内约2.0~2.3g(勿洒落瓶外),粗称A并记录。

3.33将A精称(分析天平上)并记录。

3.34将A中平行倒出三样样品(每份0.45~0.55g)于另一容器,每倒出一份需精称A并记录。

此次实验是最基本的称量实验,以前总是觉得非常简单,做得不够精确,所以没有做得很好,这次经过老师的提醒,更加注重数据的准确性,对实验的态度也更端正点了。

高级植物生理实验报告种子生理农学院农药学东保柱20132020542013年12月27日种子活力种子活力即种子的健壮度,是种子发芽和出苗率、幼苗生长的潜势、植株抗逆能力和生产潜力的总和,是种子品质的重要指标。

长期以来都用发芽试验检验种子的质量,生产实践表明,实验室的发芽率与田间的出苗率之间往往存在很大差距。

由于种子活力是一项综合性指标,因此靠单一活力测定指标判定其总活力水平或健壮度是不科学的。

实验 1 种子活力的测定种子发芽率、发芽势和发芽指数的测定(垂直板发芽法)一 原理种子在适宜的水分、氧气、温度条件下经一段时间可以萌发。

在最适宜条件和规定天数内,发芽的种子数与供试的种子的百分比,叫发芽率。

为了表示萌发速度与整齐度,反映种子活力程度,规定在短时间内能正常萌发的种子数叫发芽率(测定发芽与发芽天数可参看下述的《种子发芽试验的技术规定》)。

发芽数与发芽相应天数之比的和叫发芽指数。

二 材料与设备1 材料 :小麦种子。

2 设备:玻璃板 滤纸或湿沙 恒温箱 镊子3 药品: 1%次氯酸钠(NaClO ) 三 实验步骤1 选取完整健壮的种子10-15粒,三个重复,用1%次氯酸钠消毒0.5—1min,将种子均匀地排列在有滤纸的培养皿中,种子之间留有一定距离,加入适量蒸馏水,放于所需温度条件下萌发。

2 每天定时记录发芽粒数。

根据附表《种子发芽试验的技术规定》计算种子的发芽势、发芽率和发芽指数。

3 计算正常发芽的种子数 1、发芽率(%)= ×100供试种子数 2、发芽指数(∑=Dt GtGi )式中:Gi —发芽指数Gt ——在时间t 日发芽日数 Dt ——相应的发芽日数四 注意事项1 对于1—2天内全部萌发的迅速发芽类型种子,不适用上述公式计算,宜采用简化活力指数(见实验21)。

2 种子发芽试验的技术规定(附表)实验2 种子活力指数的测定一 原理萌发种子幼根的生长势是反映活力的一个较好生理指标,如将发芽指数与幼苗生长量联系起来(二者的乘机),以活力指数(Vl )来表示,可以作为种子的活力指标。

实验一溶液的配制一、实验目的1.掌握各种浓度溶液的配制及溶液稀释的操作2.熟悉规范化地使用台秤、量筒或量杯等仪器的实验操作3.培养细心观察,准确操作,认真记录的良好习惯二、实验原理溶液的浓度是指一定量的溶液或溶剂中所含溶质的量。

常用的浓度表示方法有:物质的量浓度:CB =nB/V 单位:mol/L质量浓度:ρB =mB/V 单位:g/L质量分数:ωB =mB/m体积分数:φB =VB/V溶液浓度的配制方法有两种:1.用一定量的溶液中所含的溶质来表示溶液的浓度,如ωB,其配制的方法是:将定量的溶质和溶剂混合均匀即可2.用一定体积的溶液中所含溶质的量来表示溶液的浓度,如CB 、ρB、φB,其配制的方法是:将一定量的溶质与适量的溶剂酰混合,使得溶质完全溶解,定量转移到量筒或量杯中,然后再加溶剂到溶液总体积,最后用玻璃棒搅匀。

三、实验预习题1.配制固体溶质的溶液时,该如何操作?2.用浓硫酸配制稀硫酸时,该如何操作?3.什么叫浓度?表示溶液的浓度有几种方法?写出其数学表达式四、实验用品φB=0.95的酒精,NaCl固体,浓硫酸,NaOH固体,100mL量筒,烧杯,台秤,玻璃棒五、实验内容与操作1.由市售φB =0.95的酒精配制φB=0.75的要用消毒酒精95mL计算φ1V1=φ2V2→0.95×V=0.75×95 V=75(mL)量取取φB=0.95的酒精75mL于100mL量筒中配制加蒸馏水至95mL刻度线,用玻璃棒搅匀2.配制ρB=9g/L的生理盐水100mL计算ρB =mB/V→mB=ρB×V=9×0.1 =0.9(g)量取在台秤上准确称取0.9gNaCl于50mL小烧杯中溶解加20 mL蒸馏水溶解NaCl固体转移配制用玻璃棒转移到100mL量筒中,并洗涤3次,洗涤液一并入量筒中,加蒸馏水到100mL刻度线,搅匀。

3.由市售浓硫酸(ωB=0.98,ρ=1.84kg/L)配制3mol/L硫酸溶液50 mL计算 CB =ωB×ρ×V/M=0.98×1.84×1×103/98=18.4 moL/L、C浓V浓=C稀V稀V浓=C稀V稀/C浓≈8.1 mL量取用干燥的20 mL量筒量取浓硫酸V浓转移配制将已稀释的冷却的硫酸溶液转移到100mL量筒中,洗涤烧杯3次,一并转入量筒中,加水至刻度线即可4.配制1mol/LNaOH溶液50mL计算 CB =mB/V*M →mB= CB×V×M = 2.0 g称取在台秤上用干净的小烧杯称取固体NaOH溶解加约40mL蒸馏水溶解转移配制将已溶解的(冷却的)溶液转移到100mL量筒中,洗涤小烧杯2~3次。

实验一金相显微镜的原理、构造及使用一.实验目的1)了解金相显微镜的成像原理、基本构造、各主要部件及元件的作用;2)学习和初步掌握金相显微镜的使用和维护方法。

二.实验概述金相分析是研究材料内部组织和缺陷的主要方法之一,它在材料研究中占有重要的地位。

利用金相显微镜将试样放大100~1500倍来研究材料内部组织的方法称为金相显微分析法,是研究金属材料微观结构最基本的一种实验技术。

显微分析可以研究材料内部的组织与其化学成分的关系;可以确定各类材料经不同加工及热处理后的显微组织;可以判别材料质量的优劣,如金属材料中诸如氧化物、硫化物等各种非金属夹杂物在显微组织中的大小、数量、分布情况及晶粒度的大小等。

在现代金相显微分析中,使用的主要仪器有光学显微镜和电子显微镜两大类。

这里主要对常用的光学金相显微镜作一般介绍。

金相显微镜用于鉴别和分析各种材料内部的组织。

原材料的检验、铸造、压力加工、热处理等一系列生产过程的质量检测与控制需要使用金相显微镜,新材料、新技术的开发以及跟踪世界高科技前沿的研究工作也需要使用金相显微镜,因此,金相显微镜是材料领域生产与研究中研究金相组织的重要工具。

三.金相显微镜的基本理论知识3.1 显微镜的成像原理众所周知,放大镜是最简单的一种光学仪器,它实际上是一块会聚透镜(凸透镜),利用它可以将物体放大。

其成像光学原理如图1-1所示。

当物体AB置于透镜焦距f以外时,得到倒立的放大实像A′B′(如图1-1(a)),它的位置在2 倍焦距以外。

若将物体AB放在透镜焦距内,就可看到一个放大正立的虚象A′B′(如图1-1(b))。

映象的长度与物体长度之比(A′B′/AB)就是放大镜的放大倍数(放大率)。

若放大镜到物体之间的距离a近似等于透镜的焦距(a ≈f),而放大镜到像间的距离b近似相当于人眼明视距离(250mm),则放大镜的放大倍数为:N=b/a=250/f(a)实像放大(b)虚像放大图1-1 放大镜光学原理图由上式知,透镜的焦距越短,放大镜的放大倍数越大。

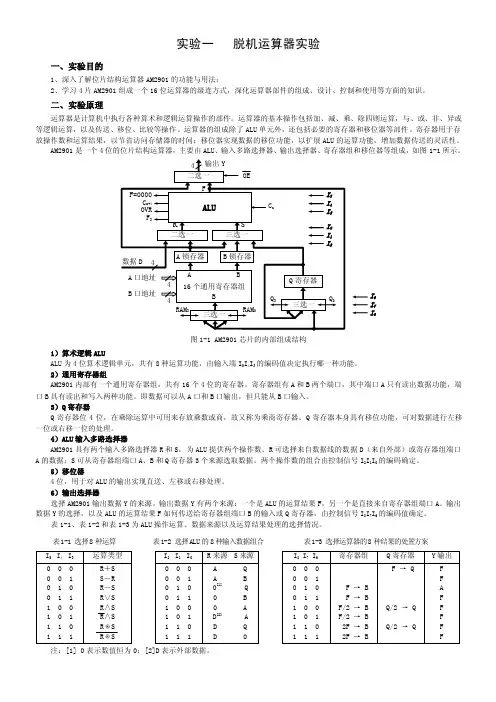

实验一 脱机运算器实验一、实验目的1、深入了解位片结构运算器AM2901的功能与用法;2、学习4片AM2901组成一个16位运算器的级连方式,深化运算器部件的组成、设计、控制和使用等方面的知识。

二、实验原理运算器是计算机中执行各种算术和逻辑运算操作的部件。

运算器的基本操作包括加、减、乘、除四则运算,与、或、非、异或等逻辑运算,以及传送、移位、比较等操作。

运算器的组成除了ALU 单元外,还包括必要的寄存器和移位器等部件。

寄存器用于存放操作数和运算结果,以节省访问存储器的时间;移位器实现数据的移位功能,以扩展ALU 的运算功能,增加数据传送的灵活性。

AM2901是一个4位的位片结构运算器,主要由ALU 、输入多路选择器、输出选择器、寄存器组和移位器等组成,如图1-1所示。

图1-1 AM2901芯片的内部组成结构1)算术逻辑ALUALU 为4位算术逻辑单元,共有8种运算功能,由输入端I 5I 4I 3的编码值决定执行哪一种功能。

2)通用寄存器组AM2901内部有一个通用寄存器组,共有16个4位的寄存器。

寄存器组有A 和B 两个端口,其中端口A 只有读出数据功能,端口B 具有读出和写入两种功能。

即数据可以从A 口和B 口输出,但只能从B 口输入。

3)Q 寄存器Q 寄存器位4位,在乘除运算中可用来存放乘数或商,故又称为乘商寄存器。

Q 寄存器本身具有移位功能,可对数据进行左移一位或右移一位的处理。

4)ALU 输入多路选择器AM2901具有两个输入多路选择器R 和S ,为ALU 提供两个操作数。

R 可选择来自数据线的数据D (来自外部)或寄存器组端口A 的数据;S 可从寄存器组端口A 、B 和Q 寄存器3个来源选取数据。

两个操作数的组合由控制信号I 2I 1I 0的编码确定。

5)移位器4位,用于对ALU 的输出实现直送、左移或右移处理。

6)输出选择器选择AM2901输出数据Y 的来源。

输出数据Y 有两个来源:一个是ALU 的运算结果F ,另一个是直接来自寄存器组端口A 。

实验一γ—Al2O3的制备一.实验目的1、掌握减法制备γ-Al2O3的原理和方法。

2、了解获得的不同晶形的Al2O3与溶液PH的关系。

二.实验原理γ-Al2O3是最常用的过渡型氧化铝,属于尖晶石型结构,它的晶体结构中氧离子占据了立方晶格的八个顶点,成立方最紧密堆积,铝离子填充于氧离子的堆积空隙中。

在自然界中并不存在。

制备工艺较简单,形成温度较低,一般在500℃-700℃范围内。

相粒子的粒径很小,通常在2-10nm之间,而且拥有巨大的比表面积,可达1000m2/g以上。

其中一个主要用途是可作为催化剂的载体,用在石油化工和环境保护等领域。

但是在高温和含水量高的环境中,γ相粒子会长大、烧结,也可能向稳定相相转变,而失去其巨大的比表面积,导致催化剂的失效。

与其它方法相比,液相化学沉淀法工艺简单、成本低、焙烧后残留少、制备过程对环境污染小、工业放大容易而受到关注,是具有实用化前景的方法之一。

到目前为止,Al2O3按其晶型可分为8种,即α- Al2O3,θ-Al2O3,γ- Al2O3,δ- Al2O3,η- Al2O3,χ- Al2O3,κ- Al2O3和ρ- Al2O3型。

Al2O3可用作吸附剂、催化剂和催化剂载体。

其中γ- Al2O3用途最广,因为它表面积大,在大多数催化反应的温度范围内稳定性好。

γ- Al2O3被用作载体时,除可以起到分散和稳定活性组分的作用外,还可提供酸、碱活性中心,与催化活性组分起到协同作用。

由α-Al2O3,β-Al2O3·3H2O在一定条件下制得的薄母石(Al2O3·H2O)在500~850℃焙烧而成。

进一步提高焙烧温度,γ- Al2O3则相继转化为β- Al2O3,θ- Al2O3,和α- Al2O3。

三.实验仪器与试剂1.仪器:搅拌及恒温水浴,真空泵,电导仪,箱式高温炉,电子天平.2.试剂: NaAlO2(A.R.),浓盐酸(A.R.).四.实验步骤1.γ- Al2O3的制备(1)先用量筒配制体积比为1:5的盐酸200mL。

实验一_线性表操作_实验报告实验一:线性表操作一、实验目的1.理解线性表的基本概念和特点。

2.掌握线性表的基本操作,包括插入、删除、查找等。

3.通过实验,提高动手能力和解决问题的能力。

二、实验原理线性表是一种较为常见的数据结构,它包含零个或多个数据元素,相邻元素之间有前后关系。

线性表具有以下特点:1.元素之间一对一的顺序关系。

2.除第一个元素外,每个元素都有一个直接前驱。

3.除最后一个元素外,每个元素都有一个直接后继。

常见的线性表有数组、链表等。

本实验主要针对链表进行操作。

三、实验步骤1.创建链表:首先创建一个链表,并给链表添加若干个节点。

节点包括数据域和指针域,数据域存储数据,指针域指向下一个节点。

2.插入节点:在链表中插入一个新的节点,可以选择在链表的头部、尾部或中间插入。

3.删除节点:删除链表中的一个指定节点。

4.查找节点:在链表中查找一个指定数据的节点,并返回该节点的位置。

5.遍历链表:从头节点开始,依次访问每个节点的数据。

四、实验结果与分析1.创建链表结果:我们成功地创建了一个链表,每个节点都有数据域和指针域,数据域存储数据,指针域指向下一个节点。

2.插入节点结果:我们成功地在链表的头部、尾部和中间插入了新的节点。

插入操作的时间复杂度为O(1),因为我们只需要修改指针域即可。

3.删除节点结果:我们成功地删除了链表中的一个指定节点。

删除操作的时间复杂度为O(n),因为我们可能需要遍历整个链表才能找到要删除的节点。

4.查找节点结果:我们成功地在链表中查找了一个指定数据的节点,并返回了该节点的位置。

查找操作的时间复杂度为O(n),因为我们可能需要遍历整个链表才能找到要查找的节点。

5.遍历链表结果:我们成功地遍历了整个链表,并访问了每个节点的数据。

遍历操作的时间复杂度为O(n),因为我们可能需要遍历整个链表。

通过本次实验,我们更加深入地理解了线性表的基本概念和特点,掌握了线性表的基本操作,包括插入、删除、查找等。

实验报告一、实验名称:实验1 Linux文件与目录管理二、实验目的及要求掌握文件与目录管理命令掌握文件内容查阅命令三、实验环境硬件环境:计算机软件环境:linux操作系统四、实验内容及方法1. 文件与目录管理(1) 查看根目录下有哪些内容?(2) 进入/tmp目录,以自己的学号建一个目录,并进入该目录。

(3) 显示目前所在的目录。

(4) 在当前目录下,建立权限为741的目录test1,查看是否创建成功。

(5) 在目录test1下建立目录test2/teat3/test4。

(6) 进入test2,删除目录test3/test4。

(7) 将root用户家目录下的.bashrc复制到/tmp下,并更名为bashrc(8) 重复步骤6,要求在覆盖前询问是否覆盖。

(9) 复制目录/etc/下的内容到/tmp下。

(10) 在当前目录下建立文件aaa。

(11)查看该文件的权限、大小及时间(12) 强制删除该文件。

(13) 将/tmp下的bashrc移到/tmp/test1/test2中。

(14) 将/test1目录及其下面包含的所有文件删除。

2. 文件内容查阅、权限与文件查找(1) 使用cat命令加行号显示文件/etc/issue的内容。

(2) 反向显示/etc/issue中的内容。

(3) 用nl列出/etc/issue中的内容。

(4) 使用more命令查看文件/etc/man.config(5) 使用less命令前后翻看文件/etc/man.config中的内容(6) 使用head命令查看文件/etc/man.config前20行(7) 使用less命令查看文件/etc/man.config后5行(8) 查看文件/etc/man.config前20行中后5行的内容(9) 将/usr/bin/passwd中的内容使用ASCII方式输出(10) 进入/tmp目录,将/root/.bashrc复制成bashrc,复制完全的属性,检查其日期(11) 修改文件bashrc的时间为当前时间五、实验原理及实验步骤1. 文件与目录管理(1) 查看根目录下有哪些内容?ls /(2) 进入/tmp目录,以自己的学号建一个目录,并进入该目录。

信息论实验报告一实验一1、实验内容(1)英文信源由26个英文字母和1个空格组成,假定字符从中等概选取,那么一条100个字符的信息提供的信息量为多少?(2)若将27个字符分为三类,9个出现概率占2/7,13个出现概率占4/7,5个出现占1/7,而每类中符号出现等概,求该字符信源的信息熵。

2、设计思路及步骤I=log2P iH(X)=∑−P i log2Pii26个字母和一个空格,因等概选取可以先求得其中一个字符的信息量,通过扩展实现计算100个字符的信息量。

对于第二问,可以将字符分为三组,又因每组字符的概率相等,因此可以求出每组每一个字符的概率。

通过信息熵的定义可以求出结果。

3、程序代码及调试过程4、出现的问题及解决方法(1)没有看清题目要求,漏掉空格(2)是否可以将三组字符看作整体5、结果及说明通过实验结果可以看出100个字符的信息量,以及字符信源熵。

比较H2与H3可以看出,并不可以简单的将三组数据看作整体。

6、实验总结本实验通过计算多字符的信息量与分组信息熵,让我们加深了信息论中有关信息量与信息熵的概念与定义,同时也让我们熟悉了matlab的基本操作。

实验二1、实验内容绘制二进制信源熵函数曲线。

2、设计思路及步骤根据信源熵的定义以及公式计算出熵,通过matlab的矩阵运算计算出熵数组,然后通过plot函数画出图像。

3、程序代码及调试过程4、出现的问题及解决方法矩阵乘法出错,,需要使用matlab中的点乘5、结果及说明信源熵的图像为凸形曲线,熵在信源等概分布时取最大值,先增大再减小。

6、实验总结本实验通过对信源熵的作图让我们熟悉了matlab中图像生成函数,以及矩阵运算。

实验三,四1、实验内容求信源的熵和其二次、三次扩展信源的熵。

离散二维平稳信源的概率空间:求:(a)信源符号之间无依赖性时,信源X的信息熵H(X);(b)信源符号有依赖性时的条件熵H(X2|X1);(c)联合熵H(X1X2);(d)根据以上三者之间的关系,验证结果的正确性。

实验一实验报告表一、实验目的本次实验的主要目的是探究_____在_____条件下的_____变化规律,并通过实验数据的分析和处理,验证相关理论和假设,为进一步的研究和应用提供基础数据和理论支持。

二、实验原理本实验基于_____原理,该原理指出_____。

在实验中,我们通过控制_____变量,观察_____因变量的变化情况,从而揭示其内在的规律和机制。

三、实验设备与材料1、实验设备主要设备:_____,其型号为_____,精度为_____,用于_____。

辅助设备:_____,用于_____。

2、实验材料材料名称:_____,其规格为_____,纯度为_____。

材料用量:_____。

四、实验步骤1、实验准备检查实验设备是否正常运行,确保仪器的精度和准确性。

准备实验所需的材料,按照规定的用量和规格进行称量和配制。

2、实验操作步骤一:_____。

步骤二:_____。

步骤三:_____。

(详细描述每个步骤的具体操作方法和注意事项)3、数据记录在实验过程中,按照规定的时间间隔和测量指标,准确记录实验数据。

数据记录表格如下:|时间|测量指标 1 |测量指标 2 |测量指标 3 |||||||||||||||||||||五、实验数据处理与分析1、数据处理对实验数据进行整理和筛选,去除异常值和错误数据。

采用合适的数学方法对数据进行处理,如平均值、标准差等,以提高数据的可靠性和准确性。

2、数据分析绘制实验数据的图表,如折线图、柱状图等,直观地展示数据的变化趋势和规律。

通过对图表的分析,找出数据之间的关系和趋势,并与实验预期结果进行比较。

(结合具体数据和图表进行详细的分析和讨论)六、实验结果与讨论1、实验结果本次实验得到的主要结果如下:结果一:_____。

结果二:_____。

结果三:_____。

2、结果讨论对实验结果进行分析和讨论,解释结果产生的原因和机制。

与相关理论和前人的研究成果进行比较,讨论实验结果的一致性和差异性。

实验一运算器部件实验一.实验类型设计型实验二.实验目的1.掌握4 位算术逻辑单元74181,先行进位发生器74182的工作原理和使用方法。

2.掌握16 位串/并运算器的工作原理及设计方法。

三、实验要求1.用四片4 位并行算术逻辑运算单元74181、一片先行进位发生电路74182,组装一个组间进位并行/串行可变的16 位运算器(每组四位)。

2.验证集成电路74181、74182 的功能。

3.分别测试16 位运算器组间串行进位和并行进位情况下的最大进位延迟时间。

四、实验芯片介绍1.74181芯片2.74182芯片四、实验原理1.实现CLA电路的芯片设计CLA电路的主要功能是接收BCLA加法器的Gi和Pi以及初始进位信号Cin,从而同时产生各BCLA加法器的低位进位信号(C4、C8、C12)。

假设4片BCLA加法器的先行进为输出依次是P1G1、P2G2、P3G3、P4G4,那么:Cn+x=G1+P1Cin,Cn+y=G2+P2Cn+x=G2+G1P2+P1P2Cin,Cn+z=G3+P3Cn+y=G3+G2P3+G1P2P3+P1P2P3Cin,Cn+4=G4+P4Cn+z=G4+G3P4+G2P3P4+G1P2P3P4+P1P2P3P4Cin.现令P*=P1P2P3P4,G*=G4+G3P4+G2P3P4+G1P2P3P4,则Cn+4=G*+P*Cin.根据上述一系列进位产生公式,可以在Multisim 2001利用TTL工具箱中74系列提供的工具创建CLA电路,实现图如图2所示。

图2 先行进位逻辑电路仿真图其中,具有两个输入端的与门、或非门都是TTL工具箱中74系列提供的工具, 而具有3个输入端和4个输入端的与门、或非门的实现方法有多种,可由学生发挥自身创造力,自己提出解决方案。

此处是使用Multisim 2001中对已有元器件的编辑功能实现的,从双输入的与门和或非门编辑改造而来。

要对上述CLA电路进行封装,以便其可以作为一个芯片模块使用。

实验一 基尔霍夫定律的验证一、实验目的1. 验证基尔霍夫定律的正确性,加深对基尔霍夫定律的理解。

2. 掌握使用直流电工仪表测量电流、电压的方法。

3. 学会应用电路的基本定律,分析、查找电路故障的一般方法。

二、实验原理1. 基尔霍夫定律是电路的基本定律。

测量某电路的各支路电流及多个元件两端的电压,应能分别满足基尔霍夫电流定律和电压定律。

即: 对电路中任何一个节点而言,应满足ΣI =0; 对电路中任何一个闭合回路而言,应满足ΣU =0。

运用上述定律时,必须注意电流、电压的实际方向和参考方向的关系。

2. 依据基尔霍夫定律和欧姆定律可对电路的故障现象进行分析,准确定位故障点。

若在一个接有电源的闭合回路中,电路的电流为零,则可能存在开路故障;若某元件上有电压而无电流,则说明该元件开路;若某元件上有电流而无电压,说明该元件出现了短路故障。

三、实验内容1. 先任意设定三条支路的电流参考方向,如图1-2所示。

三个回路的正方向可设为ADEFA 、BADCB 、FBCEF 。

图1-1 实验电路2. 分别将两路直流稳压源接入电路,令E 1=6V ,E 2=12V 。

3. 将电流插头的两端接至数字毫安表的“+、-”两端, 将电流插头分别插入三条支路的三个电流插座中,读出并记录各电流值。

图1-2是电流插头插座的U U 2F1N40071用法示意。

4. 用直流数字电压表分别测量、并记录两路电源及电阻元件上的电压值。

5. 分别按下故障开关A 、B 、C ,借助电压表、电流表,找出电路的故障性质和故障点。

图1-2 使用插头插座测量电流表1-1 测量数据及计算值电流单位: mA 电压单位:V表1-2 故障分析记录四、实验设备电流插座五、注意事项1. 测量验证基尔霍夫定律的数据时,三个故障开关均不按下,即不设人为故障。

2. 实验电路中的开关K3应向上,拨向330Ω侧。

3. 测量电压时应注意表棒的使用。

测U AB,应该用数字直流电压表的正表棒(红色)接A点,负表棒(黑色)接B点,否则记录测出的数值时,必须添加一负号。