原地浸出采铀数值模拟研究现状与发展[1]

- 格式:pdf

- 大小:542.72 KB

- 文档页数:5

地浸采铀铀浓度影响研究与工艺改进----问题和建议王海峰(核工业北京化工冶金研究院,北京 101149)摘要:对浸出液铀浓度的影响因素研究不够,导致在浸出过程中地下水垂向稀释程度、钻孔抽液量对浸出液铀浓度的影响、过氧化氢用量对铀浓度的影响等问题上解释不清,同时,对钻孔逆向注浆工艺的开发和应用、沉砂管设置的必要性及长短等问题亦存在争议,通过对试验结果的分析得出,地下水对浸出液的垂向稀释限制在一定范围内;钻孔抽液量仅在变化梯度极大时才能体现其对铀浓度的影响;过氧化氢过量使用既浪费又无法提高铀浓度和浸出率;逆向注浆工艺和沉砂管的设置仍需研究和试验。

关键词:地浸采铀;铀浓度;工艺;改进在地浸采铀基础研究方面,前苏联国家曾做过大量系统性的工作,诸如浸出率与浸出剂浓度的关系、浸出剂运移与浸矿过程、浸出过程中气堵、机械堵塞和化学堵塞的形成及发展过程等,并出版过大量书籍,诸如《溶浸采矿法的地质工艺研究》、《无井采矿法》、《地浸采铀手册》等,在我国地浸采铀界影响较深。

回顾我国几十年的地浸采铀技术的开发和应用历程,在地浸采铀基础研究方面,特别是铀浓度影响因素,不同井型溶浸范围及随浸出时间的变化,岩矿矿物成分和化学成分与浸出剂类型的关系,化学试剂与铀矿物和非铀矿物反应及反应生成物的机理等等问题上十分欠缺,无确切结论。

地浸采铀基础研究看似与试验和生产不发生直接关系,但我国多个现场试验实例证实,正是因缺乏基础研究的支持,面对试验结果给不出正确的解释,导致无法科学地制定进一步的研究方案。

对国外的先进工艺我们不能盲目照搬,但也不能置之不理。

我国地浸采铀矿山生产工艺多样化的发展,为无配液池和集液池流程的应用创造了契机,具备了开发和试验的条件。

1 地下水在垂向上对铀浓度的稀释某矿床含矿含水层厚度120m,局部50m,矿层厚度3m,平米铀量6.5kg/m2,试验峰值浓度仅达35mg/l。

在分析浸出液铀浓度低的原因时,一概归罪于矿层厚度与含矿含水层厚度比值太小,地下水稀释严重。

我国地浸采铀研究现状与发展阙为民,王海峰,谭亚辉,姚益轩(核工业北京化工冶金研究院,北京,101149)摘要:在对我国地浸铀矿山生产和试验研究状况介绍的基础上,对我国地浸采铀技术研究和发展中存在的问题进行了分析,指出了我国地浸采铀技术研究的方向。

关键词:地浸采铀研究现状发展方向引言地浸采铀是一种在天然埋藏条件下,通过溶浸液与矿物的化学反应选择性地溶解矿石中的铀,而不使矿石产生位移的集采、冶于一体的新型铀矿开采方法。

通过多年的试验研究,地浸采铀已成为我国铀矿采冶的重要方法,主要工艺技术指标达到国际水平。

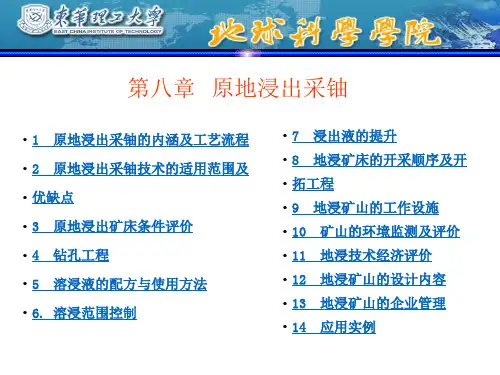

形成了一套以地浸铀资源评价、溶浸液配方和使用方法、地浸钻孔结构与施工工艺、钻孔排列方式和钻孔间距的确定、溶浸范围控制、浸出液处理工艺技术、地浸矿山环境保护等为主体的地浸采铀技术体系。

但是,无论从地浸技术本身研究的深度和广度,还是从现有矿山生产规模,劳动生产率、自动化程度,与国外先进国家相比,都存在一定的差距。

1 发展历史[1]我国地浸采铀技术的研究始于七十年代初,三十年来,地浸采铀技术获得了飞速发展,其发展历程可划分为三个阶段:第一个阶段为探索研究阶段(1969~1981年):核工业六所科技人员在收集和了解国外地浸采铀技术研究情况的基础上,提出了开展地浸采铀技术研究的设想,并于1970~1973年首先在广东河源砂岩铀矿床进行了地浸采铀探索性试验;1978~1981年在黑龙江501矿床开展了地浸采铀试验;这两次试验虽然均因某些原因没能取得较为理想的结果,但却积累了许多有益的经验,为下一步地浸采铀试验的开展打下了坚实的基础。

第二阶段为地浸采铀试验阶段(1982~1995年):核工业六所在总结以往试验的基础上,于1982年至1984年在云南381矿床继续进行地浸采铀条件试验,获得了令人满意的结果,标志着我国已初步掌握了地浸采铀技术,填补了国内空白。

1986~1990年开展了381矿床地浸采铀扩大试验,1991年建成了我国第一座小规模地浸采铀试验矿山。

酸法和碱法地浸采铀技术现状核工业北京化工冶金研究院溶浸采矿研究所2002.11报告编写人:王海峰胡柏石姚益轩霍建党目录1 概述 (1)2 地浸采铀技术的发展及应用 (2)2.1 酸法地浸采铀技术的起源 (2)2.2 碱法地浸采铀技术的起源 (2)2.3 酸法地浸及碱法地浸的对比 (3)2.4 酸法地浸采铀技术的应用 (3)2.5 碱法地浸采铀技术的应用 (4)3 地浸采铀技术上的突破 (5)4 国外地浸采铀技术水平 (5)4.1 美国地浸采铀技术水平 (5)4.2 独联体国家地浸采铀技术水平 (6)5 我国地浸采铀技术的起源及发展 (6)5.1 我国地浸采铀技术的起源 (6)5.2 我国酸法地浸矿山生产 (7)5.3 我国碱法地浸技术的研究及开发 (10)5.4 我国地浸采铀技术水平 (11)6 我国地浸采铀技术的应用 (11)6.1 硝酸盐淋洗 (11)6.2 溶浸范围控制及井场自动监控 (12)6.3 钻孔施工及成井工艺 (13)6.4 潜水泵提升 (14)6.5 地浸铀矿床评价 (14)7 地浸矿山经济效益分析 (14)7.1新疆737地浸矿山经济效益分析 (14)7.2 新疆511地浸工程经济效益分析 (15)7.3 地浸铀矿山生产成本分析 (15)8 酸法及碱法地浸科研投入 (15)8.1 “九五”科研投入 (15)8.2 “十五”科研投入 (18)9 存在问题 (19)9.1 实验室及试验设备 (19)9.2 技术人员专业配备 (19)9.3 试验基地 (20)9.4 可地浸砂岩铀矿床 (20)9.5 国际交流 (21)9.6 新技术的引进 (21)10 “十五”及“十一五”科研规划 (21)10.1 概述 (21)10.2 酸法浸出技术研究及开发 (22)10.3 碱法浸出技术研究及开发 (25)1 概述原地浸出采铀(地浸采铀)作为一种采矿方法的分支,从研究、开发、应用至今已有几十年的历史。

具体就是关于陆相低渗透油藏和海相碳酸盐岩油藏,网格粗化、计算算法、拟合精度、水驱、三采、两相、三相等方面。

主要的研究机构、领军人物、具体研究或公关方向,使用软件的优缺点等等。

近年来,随着计算机、应用数学和油藏工程学科的不断发展,油藏数值模拟方法得到不断的改进和广泛应用。

通过数值模拟可以搞清油藏中流体的流动规律、驱油机理及剩余油的空间分布;研究合理的开发方案,选择最佳的开采参数,以最少的投资,最科学的开采方式而获得最高采收率及最大经济效益。

经过几十年的发展,该技术不断成熟和完善并呈现出一些新的特点。

1 油藏数值模拟发展历史油藏数值模拟从30年代开始,展开理论研究。

40年代主要以解析解为主,研究“液体驱替机理”、“理论物理学中的松弛方法”、“孔隙介质中均质液体流动”、“油层流动问题中拉普拉斯转换”等零维物质平衡法。

50年代期间开展数值模拟。

60年代致力于对气、水两相和三相黑油油藏问题的求解。

70年代发展了由模拟常规递减和保持压力以外的新方法。

到80年代,由于高速大容量电子计算机的问世,硬件系统突飞猛进发展,油藏模拟已发展为一门成熟的技术,油藏模拟进入商品阶段,用于衡量油田开发好坏、预测投资效应、提高采收率、对比开发方案,大到一个油公司,小到一个企业普遍使用。

在模型上,形成一系列可以处理各种各样复杂问题的模型,如常规油气田——黑油模型、天然裂缝模型,凝析气田——组分模型,稠油油藏——热采注蒸汽模型,还有各种三次采油用的化学驱模型、注C02模型等,在此阶段,突出的是注蒸汽和化学驱模型得到实际应用;组分模型得到广泛应用,并在方法上有重大改进。

模型朝着多功能,多用途,大型一体化方向发展。

数值模拟发展重要历史事件如下图所示:2 国内外数值模拟研究现状进入90年代以后,数值模拟技术有了较大发展。

由于计算机的计算速度突飞猛进地增长,使油藏数值模拟技术进行了一次根本性的改造。

主要表现在以下几个方面:2.1模型技术近年来,油藏模型得到不断发展和完善,提出了多孔介质中全隐式热采、多相流线、黑油与组分混合以及非达西渗流等模型,为稠油蒸汽驱精确模拟、同一油藏不同开采方式的模拟提供了技术支持,是对传统模型适应矿场应用方面的重大技术改进。

对地浸采铀常用参数的认识及应用----问题和建议王海峰(核工业北京化工冶金研究院,北京 101149)摘要:在无规范和标准的情况下,由于对一些常用概念的理解存在偏差,试验和报告的编写中经常出现异议甚至错误,诸如浸出面积、有效厚度、液固比、渗透率等的计算和换算,这些参数的使用条件等问题尚需斟酌、推敲和改进。

研究认为,浸出面积计算的几何面积法易达成共识;厚度扩散法和系数法计算有效厚度应用广泛,易于对比;受众多因素影响的液固比不宜作为判断矿床浸出状况的参数;渗透率等参数在地浸采铀领域应用时应统一到渗透系数的概念上来。

关键词:浸出面积;有效厚度;液固比;渗透率中图分类号:TL212.12; P634.5 文献标志码:A文章编号:1000-8063(2015)SI-doi:10.13426/ki.yky.2015.SI.000在我国几十年的地浸采铀技术开发和应用中,造就了一批人才,推动了地浸采铀的技术进步,但也应注意到,由于不同工作者对地浸采铀常用参数的认识深度差异,经常在利用这些参数描述矿床地质、水文地质、浸出状态的报告中出现歧义或错误。

为更接近地浸采铀地下浸出的实际情况,将开采单元的几何面积以一定比例放大以代表浸出面积的作法在我国一度盛行。

但是,受准确获得浸出面积的技术限制和各矿床自然条件和浸出工艺的不同,至今无法精确地得出不同矿床不同阶段的浸出面积。

致使在计算中因面积放大比例各异,导致金属量计算出现误差。

在有效厚度计算上,我国通用扩散厚度法和系数法,但直接采用砂体厚度计算液固比的实例不乏列举,打破了相互比较的基础。

长期应用在我国地浸采铀领域的液固比概念,即便不存在计算偏差,因矿床自然条件和浸出工艺的差异,也无法作为判断矿床浸出状态的指标,这一点已被大量实例证实。

在我国地浸采铀领域,渗透率的引进来源于石油部门的测井和实验室岩矿渗透性能的测定。

在实际应用中如何认识渗透率的内涵,怎样换算成易建立起量的概念的渗透系数困扰一些技术人员,亟待规范和统一。