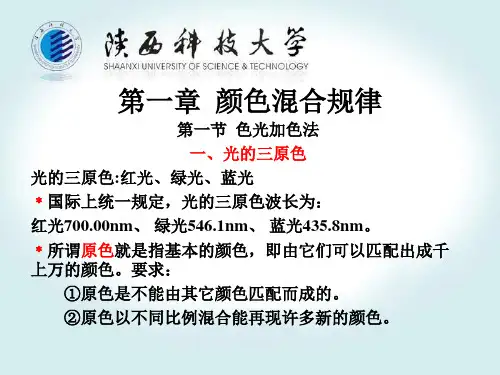

第一章 颜色混合规律

- 格式:ppt

- 大小:867.51 KB

- 文档页数:18

⏹太阳光可以分解成红、橙、黄、绿、蓝、靛、紫七种色光这个现象叫做光的色散。

⏹英国物理学家牛顿是第一个用实验来研究光的色散现象的人。

⏹色光的三原色⏹红、绿、蓝三色光按不同的比例混合,能产生任何一种其他颜色的光,因此我们把红、绿、蓝叫做光的三原色⏹物体的颜色⏹透明物体的颜色由通过它的色光决定。

⏹红色玻璃纸只能通过红光;⏹蓝色玻璃纸只能通过蓝光;⏹绿色玻璃纸只能通过绿光⏹所以有色的透明物体透过什么色光,它就是什么颜色。

⏹红色物体只反射红光而吸收其它颜色的光,蓝色物体只反射蓝光而吸收其它颜色的光,⏹颜色由三个知觉纬度决定:色调、饱和度和亮度。

波长决定了第一个知觉维度——色调,可见光谱显示的是人类眼睛能够看到的色调范围。

⏹光也可以有强度上的变化,与之对应的是第二个知觉维度——亮度。

⏹第三个知觉维度——饱和度,光的相对纯度。

当所有电磁波的波长都相同时,颜色最纯,也就是说,饱和度最高。

相反,当电磁波中含有全部波长时,我们看不到任何颜色——看到的只是白色。

⏹黄和蓝、红和绿都是互补色。

互补色按适当比例混合一定能得出白色或灰色,⏹几个颜色所组成的混合色的亮度是各颜色的亮度之和。

如第一个颜色的亮度L1,第二个颜色的亮度L2,则其混合色的亮度为L1+ L2格拉斯曼颜色光混合定律⏹格拉斯曼(H. Grassman)在总结以往颜色混合实验现象的基础上,于1854年归纳总结出以下几条实验规律,称为格拉斯曼颜色混合定律,它是建立现代色度学的基础。

⏹颜色的属性⏹(1)人眼的视觉只能分辨颜色的3种变化:明度、色调、彩度(或饱和度)。

这3种特性可以统称为颜色的三属性。

⏹明度是指人眼对物体的明暗感觉。

发光物体的亮度越高,则明度越高;非发光物体反射比越高,明度越高。

色调是指彩色彼此相互区分的特性。

可见光谱中不同波长的辐射在视觉上表现为各种色调,如红、橙、黄、绿、青、蓝、紫等。

彩度表示物体颜色的浓淡程度或颜色的纯洁性。

⏹可见光谱的各种单色光的彩度最高,颜色最纯,白光的彩度最低。

简述色料混合特点和基本规律色料混合是在绘画、印刷、染色等领域中经常需要进行的一项工作。

色料混合特点和基本规律对于正确选择和使用色料以及实现所需的颜色效果非常重要。

下面将从色料混合的基本规律、颜色的三要素和色料混合的特点进行详细讨论。

首先,色料混合的基本规律主要包括加色混合和减色混合。

加色混合是指将两种或多种颜色的光线合并在一起,形成新的颜色。

在加色混合中,原色是不可混合的,可以通过将原色的光线合成来获得其他颜色。

减色混合是指将两种或多种颜色的色料合并在一起,形成新的颜色。

在减色混合中,主要是通过吸收一些颜色的色料来形成新的颜色。

这两种基本混合规律在不同的领域中有不同的应用。

其次,颜色的三要素是指色相、明度和彩度。

色相是颜色的基本属性,它决定了颜色所处的位置,如红、橙、黄、绿、蓝、靛、紫等。

明度是颜色的亮度和暗度,它决定了颜色的明暗程度。

彩度是颜色的鲜艳度和淡浅度,它决定了颜色的鲜艳程度。

色相、明度和彩度是相互关联的,它们共同决定了一个颜色的特性和效果。

最后,色料混合的特点主要有以下几个方面。

首先,色料混合是可逆的,即可以将混合后的颜色再次分解出原来的颜色。

这是因为色料的物理性质决定了它们可以相互反应和分解。

其次,色料混合是按比例进行的,不同的颜色混合后的效果取决于每种颜色的比例。

例如,添加更多的红色色料会加强混合后的颜色的红色成分。

第三,色料混合是叠加效果的,即两种颜色混合所产生的新颜色中会同时包含两种颜色的特性。

最后,色料混合是基于光学原理进行的,光的三原色是红、绿、蓝,所以色料混合的基本原理也是基于这三种颜色。

总结起来,色料混合是一种常见的工作,在绘画、印刷、染色等领域中广泛应用。

色料混合的基本规律包括加色混合和减色混合。

颜色的三要素是色相、明度和彩度,它们共同决定了颜色的特性和效果。

色料混合的特点包括可逆性、比例性、叠加性和光学性。

了解色料混合的特点和基本规律可以帮助我们正确选择和使用色料,实现所需的颜色效果。

![颜色混合实验[原创]](https://uimg.taocdn.com/6f8cd5e09f3143323968011ca300a6c30d22f145.webp)

实验二颜色混合实验1 背景知识:不同颜色是可以相混合的。

颜色混合分为加法颜色混合(additive color mixture)和减法颜色混合(subtractive color mixture)。

在视觉系统中进行的不同波长色光的混合,遵从“加法原则”;而不同颜色的颜料的混合不是在视觉系统中进行,是颜料自身的混合,遵从“减法原则”。

一种颜色可以由某一固定波长的光线引起,也可以由两种或更多种其他波长光线的混合作用引起。

例如,把光谱上的七色光在混色轮上旋转,在人眼引起白色感觉。

红、绿、蓝三原色按适当的不同比例混合,可以引起光谱上所有颜色的感觉。

该原理可以用来解释颜色视觉的产生机制。

颜色混合是不同波长的光线同时作用于眼睛,在视觉系统中实现的混合,是一种加法过程。

颜色混合主要有三条规律:一是补色律。

每种颜色都有另一种同它相混合而产生白色或灰色的颜色。

这两种颜色称谓互补色。

如红色与浅绿色、黄色与蓝色等。

二是间色律。

混合两种非补色,会产生一种新的介于它们之间的中间色。

如红色与蓝色混合产生紫色,红色与黄色混合产生橙色。

三是代替律。

相混合的两种颜色,都可以由不同颜色混合后产生的相同颜色条代替。

代替律说明,不管颜色的原来成份如何,只要感觉上相似,就可以互相替代,产生同样的视觉效果。

马赫带(Mach band)是指人们在明暗变化的边界上,在亮区会看到一条更亮的光带,在暗区会看到一条更暗的线条。

马赫带不是由于刺激能量的分布引起,而是由于人对视觉信息进行加工的结果。

2实验题目:演示颜色混合的“三色说”、螺旋后效及马赫现象。

3 实验目的:理解“三色说”、螺旋后效和马赫现象,学习使用混色轮。

4 实验仪器:可调速混色轮。

混色轮(附刻度盘)甲乙两个。

大纸盘(以直径为195毫米为最佳):红、绿、黄、蓝等色各一种。

小纸盘(以直径为140毫米为最佳):白、黑、紫、橙等色各一种。

5实验步骤:5.1.预备实验把两个混合轮安放在桌子上,相距约15 厘米,能在同一垂直平面上旋转。

颜色的混合规律颜色感觉是上光刺激产生的,而光的一个最基本特性就是具有光波的叠加性和分解性。

相同波长的光混合到一起,可以强度,光亮度感觉增加,例如两盏灯照明会比一盏灯照明更亮;不同波长的光混合到一起,可以形成不同的颜色感觉,例如红光与绿光混合就得到黄色。

反之,一束光可以分解成多束光,分解后的每束光的强度会减弱,将每束光合到一起又可以还原为原来的光的强度;由许多海藻暌一起的光波可以分解为各波长的单色光,去掉混合光中的某些波长成分就会改变原来光的颜色,例如从白光中去掉蓝色就形成黄色。

光波的这些基本物质称为加色混合色和减色混色,被广泛用来进行颜色的混合和复制。

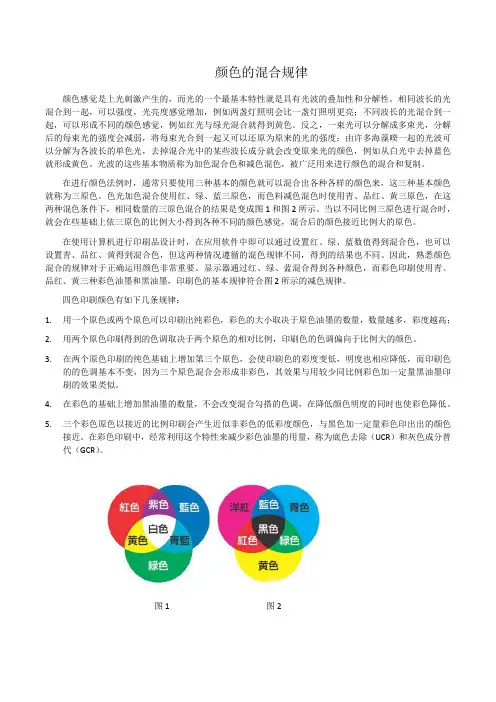

在进行颜色法例时,通常只要使用三种基本的颜色就可以混合出各种各样的颜色来,这三种基本颜色就称为三原色。

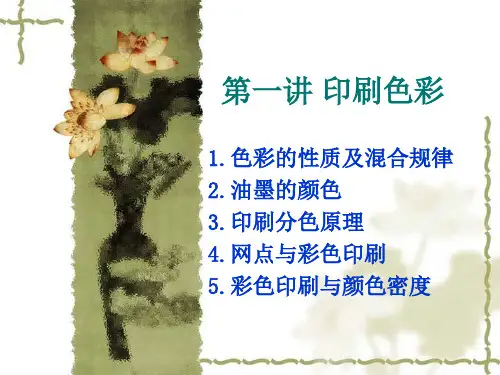

色光加色混合使用红、绿、蓝三原色,而色料减色混色时使用青、品红、黄三原色,在这两种混色条件下,相同数量的三原色混合的结果是变成图1和图2所示。

当以不同比例三原色进行混合时,就会在些基础上依三原色的比例大小得到各种不同的颜色感觉,混合后的颜色接近比例大的原色。

在使用计算机进行印刷品设计时,在应用软件中即可以通过设置红、绿、蓝数值得到混合色,也可以设置青、品红、黄得到混合色,但这两种情况遵循的混色规律不同,得到的结果也不同。

因此,熟悉颜色混合的规律对于正确运用颜色非常重要。

显示器通过红、绿、蓝混合得到各种颜色,而彩色印刷使用青、品红、黄三种彩色油墨和黑油墨,印刷色的基本规律符合图2所示的减色规律。

四色印刷颜色有如下几条规律:1.用一个原色或两个原色可以印刷出纯彩色,彩色的大小取决于原色油墨的数量,数量越多,彩度越高;2.用两个原色印刷得到的色调取决于两个原色的相对比例,印刷色的色调偏向于比例大的颜色。

3.在两个原色印刷的纯色基础上增加第三个原色,会使印刷色的彩度变低,明度也相应降低,而印刷色的的色调基本不变,因为三个原色混合会形成非彩色,其效果与用较少同比例彩色加一定量黑油墨印刷的效果类似。

黄希庭-心理学导论第二版-复习资料第一章绪论1.心理学是研究心理现象的科学。

2.从个体心理的动态--稳态维度,可以区分出心理过程、心理状态和心理特征。

3.知情意的关系:①人的认知、情绪和意志活动并不是彼此孤立的进行的,而是紧密联系,相互作用的。

②人的情绪和意志受认知活动的影响。

③人的情绪和意志也影响认知活动。

④情绪和意志也是紧密联系、相互作用的。

情绪既可以成为意志行动的动力,也可以成为意志行动的阻力,而人的意志也可以控制、调节自己的情绪。

4.心理特征是指一个人的心理过程进行时经常表现出来的稳定特点。

5.行为指有机体任何可测量的反应。

可分为两类,一类是可观察到的行为,另一类是内隐行为。

6.人的心理现象是由一定的刺激引起的,心理支配着行为而又通过行为表现出来。

7.心理学是科学大家庭中的成员,心理学的科学性表现在可复制性,可证伪性和系统性三个特征上。

8.心理学研究设计的基本原则:①可公开检验原则②主客观资料科学整合原则③人文关怀原则。

9.心理学研究基本方法:描述研究、相关研究和实验研究。

10.描述研究又分为:①自然观察法:是指在自然情境中对被试观察者的行为作系统的描述记录。

缺陷:a.很难确保被观察者没有觉察到研究者在观察他 b.可能会产生观察者偏差 c.在观察时想要观察到的行为未必会发生②调查法:是以提问的方式,要求被调查者就某个或某些问题回答自己的想法。

调查法可分为问卷调查和访问调查。

③个案法:是收集单个被试各方面的资料以分析其心理特征的方法。

11.实验研究:实验法是在控制的条件下系统操纵自变量的变化,以揭示自变量和因变量之间的内在关系的一种研究方法。

是唯一一种能确定因果关系的方法。

要求:①要对环境加以控制②要对机体变量加以控制。

缺点:a.期望效应的干扰b.实验中的被试并不总能代表所要研究的总体 c.实验情境的人为性,远离了人们的现实生活。

12.1879年冯特在莱比锡大学创建了第一个心理学实验室。

13.①冯特创建了科学心理学诞生后的第一个学派---构造主义。

|三大构成--色彩、平面、立体构成|第一章色彩原理太阳光分解为红、橙、黄、绿、青、蓝、紫的七色色带,这七光混合为白光。

光的三原色:朱红光,翠绿光,蓝紫光三光相加=白光白光为复色光朱红光+翠绿光=黄光翠绿光+蓝紫光=蓝光朱红光+蓝紫光=紫光三原色:红,黄,蓝。

电脑设计中的常用颜色模式:RGB模式:(加色)绝大部分的可见光谱可以用红,绿,蓝(RGB)三色按不同的比例和强度来表示。

CMYK模式:(减色)此模式是以打印在纸张上的油墨光线吸收的特性为基础的。

C 纯青色 M洋红色 Y黄色 K 黑色。

光源色:由各种光源发出的光,光波的长短、强弱、比例性质的不同,形成了不同的色光,叫做光源色。

物体色(固有色):是光源色经物体的吸收,反射,反射到人们视觉中的光色感觉。

环境色:各种物体由于所投射的光源色不同,也因其本身特性不同,表面质感不同,对光的吸收与反射不同,所处的环境不同,则形成的物体色也各不相同。

1平行反射:又称镜面反射。

将投射来的光线原样,规则的平行的反射出去。

(静止的水面,油面,平滑的金属面等)2扩散反射:当投射来的光线被物体部分的选择吸收,并不规则的反射出去,为扩散反射。

它所形成的色彩为,不透明色,即物体的表色。

半透明色。

透明物体的色彩。

3光的干涉:任何物体对于投射的全光色都有充分的选择、吸收、反射的机会,呈现出它们各自的色彩来。

(雨后路上的浮油面,肥皂泡,孔雀羽毛,贝类里表层)绘画的"色彩的透视",即:近暖、远冷,近实、远虚,近纯、远灰。

第二章色彩三要素我们视觉所感知的一切色彩现象,都具有明度、色相和纯度三种性质是色彩最基本的构成原素。

(一)明度色彩的明暗程度,即色彩的深浅差别。

明度差别即指同色的深浅变化,又指不同色相之间存在的明度差别。

在无色彩中,明度最高的色为白色、明度最低的色为黑色,中间存在一个从亮到暗的灰色系列。

在有色彩中,任何一种纯度色都有着一中明度特征。

黄色为明度最高的色,紫色为明度最低的色。

色彩的混合1、了解三原色、间色、肤色的含义。

2、能恰当地混合及使用各种色彩。

3、掌握十二色轮作图的方法。

知识点主要内容:一、三原色颜色的种类很多,但最基本的是红色、蓝色、黄色,这三种颜色是原色。

除白色以外其他颜色都可以用这三种颜色混合出来,而原色是混合不出来的。

原色颜料纯度最高,最为纯净、鲜艳。

三原色完全混合成为黑色,实质上也非纯黑,也可以认为是光度极低的深灰色。

二、间色间色又称第二次色,是两种颜色混合而成的。

等量原色混合:红+黄=橙红+蓝=紫蓝+黄=绿在混合中如果一种原色多于另一种原色时,就会调出带有倾向的间色,用这种方法会混合出更多的间色。

红3+蓝1=红2+紫(红1+青1)=红紫黄3+蓝1=黄2+绿(黄1+蓝1)=黄绿红3+黄1=红2+橙(红1+黄1)=红橙三、复色复色,又称第三次色或再间色。

各种颜色互相混合,可以产生无穷无尽千变万化的色彩。

复色的调配可以和间色一样,采用不等量调配的方法,随意改变各色相的调配当量,便会产生丰富多彩的颜色。

三原色的适当混合:红+黄+蓝=黑浊色。

原色与黑浊色的混合(等于三原色与一过剩的原色混合)其效果与两种间色的混合相同。

由此可见,调配某种倾向性的灰色,可有三种不同的方法:①原色+黑浊色;②三原色+原色(过剩);③间色+间色。

四、十二色相色轮让我们从黄、红、蓝三色开始,进而做成十二色相色轮。

应该用最大可能的准确性来确定原色。

可以把它们放置成等边三角形,黄色在顶角,红色在左下角,蓝色在右下角。

画出这个三角形的外接圆,再画这个圆的内接等边六角形。

在等腰三角形的每两邻边之间的空间,各置一种包括两种原色的调合色彩,取得了间色。

现在,在第一个圆的外面以适当的半径画一个圆,并将两个圆之间的这个轮分成十二个相等的扇形。

在这个轮中,将原色和间色重新放置于各自的适当位置上,每两种色彩之间留出一个空白扇形。

在这些空白扇形里,我们接着可以画上第二位色彩,其中每一种都是由一种原色和一种间色混合而成,如下表:黄+橙=黄橙红+橙=红橙红+紫=红紫蓝+紫=蓝紫蓝+绿=蓝绿黄+绿=黄绿这样,我们就组成了一个有规律的十二色相色轮,其中每一种色相都有它毋庸置疑的位置。

一、实验目的1. 了解颜色混合的基本原理。

2. 掌握颜色混合的方法和技巧。

3. 通过实验验证颜色混合的规律。

二、实验原理颜色混合是指将两种或两种以上的颜色混合在一起,形成新的颜色。

颜色混合分为两种类型:加色混合和减色混合。

1. 加色混合:是指将红、绿、蓝三种原色混合,形成其他颜色。

加色混合遵循三原色原理,即红+绿=黄,绿+蓝=青,红+蓝=品红,红+绿+蓝=白。

2. 减色混合:是指将原色或其他颜色混合,形成更暗、更深的颜色。

减色混合遵循减色混合原理,即黄+蓝=绿,红+黄=橙,红+蓝=紫,红+绿+蓝=黑。

三、实验材料1. 红色、绿色、蓝色颜料;2. 白色、黑色、黄色颜料;3. 画笔、调色板、水;4. 白纸、记录本。

四、实验步骤1. 准备实验材料,将颜料倒入调色板,准备画笔。

2. 进行加色混合实验:a. 将红色、绿色、蓝色颜料分别倒入调色板;b. 逐一尝试将红、绿、蓝颜料混合,观察混合后的颜色变化;c. 记录混合后的颜色及比例。

3. 进行减色混合实验:a. 将白色、黑色、黄色颜料分别倒入调色板;b. 逐一尝试将白、黑、黄颜料混合,观察混合后的颜色变化;c. 记录混合后的颜色及比例。

4. 分析实验结果,总结颜色混合的规律。

五、实验结果与分析1. 加色混合实验结果:a. 红色+绿色=黄色;b. 绿色+蓝色=青色;c. 红色+蓝色=品红色;d. 红色+绿色+蓝色=白色。

2. 减色混合实验结果:a. 黄色+蓝色=绿色;b. 红色+黄色=橙色;c. 红色+蓝色=紫色;d. 红色+绿色+蓝色=黑色。

通过实验,我们验证了颜色混合的规律,即加色混合遵循三原色原理,减色混合遵循减色混合原理。

六、实验结论1. 颜色混合实验验证了颜色混合的基本原理。

2. 加色混合和减色混合是颜色混合的两种类型,分别遵循三原色原理和减色混合原理。

3. 通过颜色混合实验,我们可以更好地理解颜色之间的关系,为艺术创作和设计提供理论依据。

七、实验注意事项1. 实验过程中,注意安全,避免颜料接触皮肤和衣物。

颜色混合定律

颜色混合定律是指当两种或多种颜色的光线在相同条件下结合时,产生新的颜色。

这一定律是色彩学中最基本的原理之一,对于色彩搭配、画作创作有着重要的意义。

它的发现者是十八世纪荷兰物理学家和着名的天文学家伊曼努尔•斯托克斯(1700-1782),他在1704年发表《色彩理论》中首次提出了颜色混合定律,他的定律也被称为“斯托克斯定律”。

斯托克斯定律规定:三原色光(红、绿、蓝)混合可以制造出其它的颜色,而当三原色的光照射在同一物体上时,所产生的颜色就是全色光,其亮度等于三原色光亮度之和。

斯托克斯定律把七种颜色,即红、橙、黄、绿、青、蓝、紫分为三个类别:红、黄、蓝,并将它们分别称为三原色,由此可以得出,所以任意颜色都可以由三原色混合而成。

用斯托克斯定律混合颜色时,首先要明确几个概念:颜色的强度(深浅)、颜色的色调(冷暖)、颜色的饱和度(高低)。

强度指的是纯度,即颜色的纯正程度,愈深的颜色就愈接近纯色,色调指的是温度,冷色调和暖色调,饱和度指的是着色的浓度,愈饱和的颜色就愈艳丽。

使用斯托克斯定律进行颜色混合时,需要在色彩环上进行操作,每个色彩环上都有6种原始颜色,如红色、橙色、黄色、绿色、蓝色、紫色。

环上的这六种颜色可以按照斯托克斯定律进行混合,然后可以得到新的颜色。

总的来说,斯托克斯定律就是在色彩的混合中,规定三原色(红、绿、蓝)混合可以制造出其它的颜色,而当三原色的光照射在同一物体上时,所产生的颜色就是全色光,其亮度等于三原色光亮度之和。

斯托克斯定律对于色彩搭配、画作创作有着重要的意义,是搭配色彩较好的基础理论之一。