经络腧穴概述

- 格式:ppt

- 大小:2.00 MB

- 文档页数:75

中医经络学腧穴概述讲义腧穴概念腧穴是脏腑经络气血输注于躯体外部的特殊部位,也是疾病的反应点和针灸等治法的刺激点。

腧穴与经络的关系腧穴归于经络,经络属于脏腑,腧穴通过经络系统与人体各部发生联系,故腧穴与脏腑脉气相通。

脏腑病变可使某些相应的腧穴出现异常反应,在体表的穴位上施以针或灸,能够治疗相应病症。

第一节腧穴的分类和命名一、腧穴的分类腧穴的类别,一般将归属于十四经系统的称“经穴”,未归入十四经的补充穴称“经外奇穴”,还有按压痛点取穴则称“阿是穴”。

经穴——凡归属于十二经脉和任、督脉的腧穴,亦即归属于十四经的穴位,总称“经穴”。

经穴多有具体的穴名和固定的位置,分布在十四经循行路线上,有明确的针灸主治证。

奇穴——凡未归入十四经穴范围,而有具体的位置和名称的经验效穴,统称“经外奇穴”,简称“奇穴”。

奇穴是在“阿是穴”的基础上发展起来的,这类腧穴的主治范围比较单一。

阿是穴——又称天应穴、不定穴等,通常是指该处既不是经穴,又不是奇穴,只是按压痛点取穴。

二、腧穴的命名腧穴各有一定的部位和命名。

《素问·阴阳应象大论》说:“气穴所发,各有处名。

”腧穴的名称都有一定的意义。

故孙思邈《千金翼方》说:“凡诸孔穴,名不徒设,皆有深意。

”(一)天象地理(二)人事物象类(三)形态功能类第二节腧穴的作用及主治规律一、腧穴的作用腧穴作为脏腑经络气血转输出入的特殊部位,其作用与脏腑、经络有着密切关系,主要体现在诊断和治疗两方面。

(一)诊断反映病症望诊协助诊断切寸口脉 / 人迎脉切诊三部九候脉切俞募 / 四末针法、灸法接受刺激:刺激方法按摩、腧穴刺激法(二)治疗邻近作用防治疾病远道作用整体作用特殊作用二、腧穴的主治规律所属经络与其有直接关系“经络所通,主治所及”所在部位分经主治规律,分部主治规律(P19-21)第三节特定穴十四经中具有特殊治疗作用,并按特定称号归类的腧穴,称为特定穴。

一、五输穴十二经脉在肘膝关节以下各有称为井、荥、输、经、合的五个腧穴,合称“五输穴”。

经络腧穴学经络腧穴学是中医基础理论的重要组成部分,它主要研究人体经络系统的结构、功能以及腧穴的位置、特性和治疗作用。

以下是经络腧穴学的重点总结:一、经络系统概述1.经络定义:经络是人体内运行气血、联系脏腑和体表及全身各部的通道,是人体功能的调控系统。

2.经络组成:经络系统由经脉和络脉组成,其中经脉包括十二经脉、奇经八脉以及附属于十二经脉的十二经别、十二经筋、十二皮部;络脉包括十五络脉和难以计数的浮络、孙络等。

3.经络作用:经络系统具有沟通内外、网络全身、运行气血、协调阴阳的作用。

二、腧穴概述1.腧穴定义:腧穴是人体脏腑经络气血输注出入的特殊部位,既是疾病的反应点,又是针灸临床的刺激点。

2.腧穴分类:腧穴可分为十四经穴、奇穴、阿是穴三类。

十四经穴是位于十二经脉和任督二脉的腧穴;奇穴是指未能归属于十四经脉的腧穴;阿是穴是指既无固定名称,亦无固定位置,而是以压痛点或其他反应点作为针灸施术部位的一类腧穴。

3.腧穴作用:腧穴具有近治作用、远治作用和特殊作用。

近治作用是指腧穴均能治疗其所在部位局部及邻近组织、器官的病证;远治作用是指腧穴对于十四经穴来说,尤其十二经络及所属腧穴均能治疗本经循行分布部位及其所属脏腑的远隔部位的病证;特殊作用是指某些腧穴具有双向的良性调整作用和相对的特异治疗作用。

三、经络腧穴的应用1.诊断:通过观察和检查经络腧穴的异常反应,可以推断疾病的性质、部位和脏腑经络的虚实状态。

2.治疗:通过刺激经络腧穴,可以调和阴阳、扶正祛邪、疏通经络,从而达到治疗疾病的目的。

常用的刺激方法包括针刺、艾灸、拔罐、刮痧等。

四、经络腧穴的注意事项1.安全性:在刺激经络腧穴时,应注意操作规范,避免损伤血管、神经等重要组织。

2.个体差异:不同人对经络腧穴的刺激反应可能存在差异,因此应根据个体差异调整刺激方法和强度。

3.禁忌证:对于有出血倾向、局部皮肤破损、感染等禁忌证的患者,应避免使用经络腧穴治疗。

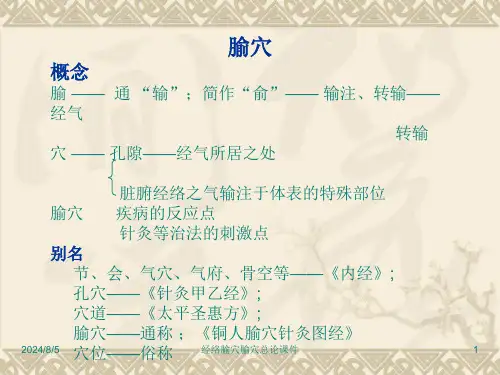

腧穴概述腧穴是脏腑经络气血输注于躯体外部的特殊部位,也是疾病的反应点和针灸等治法的刺激点。

腧,又作“俞”,通“输”,有输注、转输的意思;穴,原义为“土室”,引申指孔隙、空窍、凹陷处。

腧穴在《内经》中又有“节”、“会”、“气穴”、“气府”、“骨空”等名称;《针灸甲乙经》称“孔穴”,《太平圣惠方》称“穴道”,《铜人腧穴针灸图经》通称“腧穴”,《神灸经纶》则称为“穴位”。

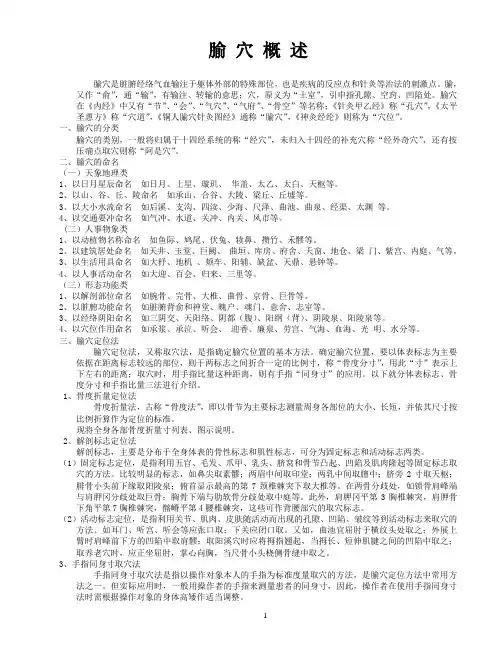

一、腧穴的分类腧穴的类别,一般将归属于十四经系统的称“经穴”,未归入十四经的补充穴称“经外奇穴”,还有按压痛点取穴则称“阿是穴”。

二、腧穴的命名(一)天象地理类1、以日月星辰命名如日月、上星、璇玑、华盖、太乙、太白、天枢等。

2、以山、谷、丘、陵命名如承山、合谷、大陵、梁丘、丘墟等。

3、以大小水流命名如后溪、支沟、四渎、少海、尺泽、曲池、曲泉、经渠、太渊等。

4、以交通要冲命名如气冲、水道、关冲、内关、风市等。

(二)人事物象类1、以动植物名称命名如鱼际、鸠尾、伏兔、犊鼻、攒竹、禾髎等。

2、以建筑居处命名如天井、玉堂、巨阙、曲垣、库房、府舍、天窗、地仓、梁门、紫宫、内庭、气等。

3、以生活用具命名如大杼、地机、颊车、阳辅、缺盆、天鼎、悬钟等。

4、以人事活动命名如大迎、百会、归来、三里等。

(三)形态功能类1、以解剖部位命名如腕骨、完骨、大椎、曲骨、京骨、巨骨等。

2、以脏腑功能命名如脏腑背俞和神堂、魄户、魂门、意舍、志室等。

3、以经络阴阳命名如三阴交、天阳络、阴都(腹)、阳纲(背)、阴陵泉、阳陵泉等。

4、以穴位作用命名如承浆、承泣、听会、迎香、廉泉、劳宫、气海、血海、光明、水分等。

三、腧穴定位法腧穴定位法,又称取穴法,是指确定腧穴位置的基本方法。

确定腧穴位置,要以体表标志为主要依据在距离标志较远的部位,则于两标志之间折合一定的比例寸,称“骨度分寸”,用此“寸”表示上下左右的距离;取穴时,用手指比量这种距离,则有手指“同身寸”的应用。

以下就分体表标志、骨度分寸和手指比量三法进行介绍。

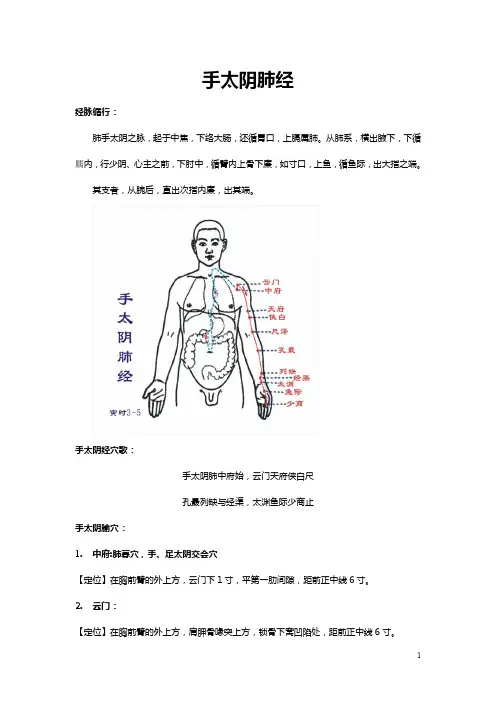

手太阴肺经经脉循行:肺手太阴之脉,起于中焦,下络大肠,还循胃口,上膈属肺。

从肺系,横出腋下,下循臑内,行少阴、心主之前,下肘中,循臂内上骨下廉,如寸口,上鱼,循鱼际,出大指之端。

其支者,从腕后,直出次指内廉,出其端。

手太阴经穴歌:手太阴肺中府始,云门天府侠白尺孔最列缺与经渠,太渊鱼际少商止手太阴腧穴:1.中府:肺募穴,手、足太阴交会穴【定位】在胸前臂的外上方,云门下1寸,平第一肋间隙,距前正中线6寸。

2.云门:【定位】在胸前臂的外上方,肩胛骨喙突上方,锁骨下窝凹陷处,距前正中线6寸。

3.天府:【定位】在臂内侧面,肱二头肌桡侧缘,腋前纹头下3寸处。

4.侠白:【定位】在臂内侧面,肱二头肌桡侧缘,腋前纹头下4寸处,或肘横问上5寸处。

5.尺泽:合穴【定位】在肘横纹中,肱二头肌腱桡侧凹陷处。

6.孔最:郄穴【定位】在前臂掌面桡侧,当尺泽与太渊连线上,腕横纹上7寸处7.列缺:络穴,八脉交会,通任脉【定位】在前臂桡侧缘,桡骨茎突上方,腕横纹上1.5寸。

当肱桡肌与拇长展肌之间。

8.经渠:经穴【定位】在前臂掌面桡侧,桡骨茎突与桡动脉之间凹陷处,腕横纹上1寸。

9.太渊:输穴,原穴,八会穴(脉会)【定位】在腕掌侧横纹桡侧,桡动脉搏动处。

10.鱼际:荥穴【定位】在手拇指本节(第一掌指关节)后凹陷处,约当第一掌骨中点桡侧,赤白肉际处。

11.少商:井穴【定位】在手拇桡甲角0.1寸。

手阳明大肠经经脉循行:大肠手阳明之脉,起于大指次指之端,循指上廉,出合谷两骨之间,上入两筋之中,循臂上廉,入肘外廉,上臑外前廉,上肩,出髃骨之前廉,上出于柱骨之会上,下入缺盆,络肺,下膈,属大肠。

其支者,从缺盆上颈,贯颊,入下齿中;还出挟口,交人中—左之右、右之左,上挟鼻孔。

手阳明经穴歌:阳明商阳起步,二间三间合谷,阳溪偏历温溜,二廉三里入肘,曲池肘髎五里,臂臑肩髃巨骨,天鼎上接扶突,禾髎迎香结束。

手阳明腧穴:1.商阳:井穴【定位】在手食指末节桡侧,距指甲角0.1寸2.二间:荥穴【定位】微握拳,在食指本节(第二掌指关节)前,桡侧凹陷处。

名词解释经络:是运行气血,联系脏腑和体表及全身各部的通道,是人体功能的调控系统。

腧穴:是脏腑经络气血输注于躯体外部的特殊部位,也是疾病的反应点和针灸等治法的刺激点。

五腧穴:十二经脉在肘膝关节以下各有称为井、荥、输、经、合的五个腧穴,合称“五输穴”。

输穴:五腧穴中第三个穴,输穴多位于掌指或跖趾关节之后,喻作水流由小而大,由浅注深,是经气渐盛,由此注彼的部位。

俞穴:(背俞穴)是脏腑之气输注于背腰部的腧穴。

位于背腰部足太阳膀胱经的第一侧线上。

下合穴:即六腑下合穴,是六腑之气下合于足三阳经的六个腧穴。

八会穴:指脏、腑、气、血、筋、脉、骨、髓所会聚的八个腧穴。

八脉交会穴:指四肢部通向奇经八脉的八个经穴。

八穴均分布于肘膝以下,原属于五腧穴、络穴。

郄穴:是各经脉在四肢部经气深聚的部位,郄与“隙”通,是空隙、间隙的意思。

大多分布于四肢肘膝关节以下。

十二经脉,阴阳蹻(我没找到那个简体的字...||)脉和阴阳维脉各有一郄穴,合为十六郄穴。

募穴:脏腑之气结聚于胸腹部的腧穴,称募穴。

五脏六腑各有一募穴。

募穴部位都接近其脏腑所在,有在正中任脉(单穴),有在两旁各经(双穴)。

原穴:十二经脉在腕、踝关节附近各有一个腧穴,是脏腑原气留止的部位,称为“原穴”,合称“十二原”。

“原”即本原、原气之意,是人体生命活动的原动力。

络穴:络脉由经脉分出之处各有一穴,称络穴。

十二经在肘膝关节以下各有一络穴,加上躯干前的任脉络穴,躯干后的督脉络穴和躯干侧的脾之大络,合称“十五络穴”。

目系:指眼后与脑相连的组织。

心系:是指心与各脏相连的组织。

主要指与心连接的大血管及起功能性联系。

气街:腹股沟动脉部,穴名气冲。

肺系:指气管、喉咙。

系,系带、悬系的意思。

一源三歧:督、任、冲三脉皆起于胞中,同出会阴而异行,称“一源三歧”。

一夫法:以患者第2~5指并拢时,中指近侧指间关节横纹水平的四指宽度为3寸,称“一夫法”。

六合:“合”指经别与经脉在头面部相合,阳经经别合入原经脉,阴经经别与相表里的阳经经脉相合。

穴位属性定位中府肺募穴,手足太阴交会穴胸部横平第一肋间隙,锁骨下窝外侧云门胸部锁骨下窝凹陷处,肩胛骨喙突内缘天府肩前区腋前纹头下3寸侠白肩前区腋前纹头下4寸尺泽合穴肘区肘横纹上孔最郗穴前臂前区尺泽与太渊连线上列缺络穴,八脉交汇穴,通任脉前臂腕掌侧远端横纹上1.5寸经渠经穴前臂前区腕掌侧远端横纹上1寸太渊输穴,原穴,八会穴之脉会腕前区桡骨茎突与手舟骨之间鱼际荥穴手外侧第一掌骨桡侧中点赤白肉际处少商井穴手指拇指末节桡侧主治1主治2前正中线旁开6寸咳喘,气喘,胸痛,胸中烦闷肩背痛前正中线旁开6寸咳喘,气喘胸痛,肩痛肱二头肌桡侧缘处鼻血丑,咳喘,气喘肩及上肢内侧疼痛肱二头肌桡侧缘处咳喘,气喘上肢内侧疼痛肱二头肌肌腱桡侧缘凹陷处咳喘,气喘,咽喉肿痛肘臂痉挛腕掌侧远端横纹上7寸咳喘,气喘,咽喉肿痛肘臂痉挛伸肌腱与拇长展肌腱之间,拇长展肌腱沟的咳喘,气喘,咽喉肿痛眼歪斜,外感头疼,牙桡骨茎突与桡动脉之间咳喘,气喘,胸痛,胸中烦闷手腕痛拇长展肌腱尺侧凹陷中咳喘,胸背痛无脉症热头痛,乳痛,掌中咳喘,咯血,咽干,咽喉肿痛,失音中风,昏迷,小儿惊风指甲根角侧上方0.1寸血丑,咳喘,喉痹,肺炎,扁桃体炎,感主治3操作禁忌向外平刺或斜刺0.5-0.8寸,不可深刺,可灸向外平刺或斜刺0.5-0.8寸,不可深刺,可灸疼痛直刺0.5-1寸,不可深刺,可灸干呕直刺0.5-1寸,不可深刺,可灸小儿惊风,吐泻直刺0.5-1寸,不可深刺,可灸,不要瘢痕灸热病,无汗,头痛,痔疮直刺0.5-0.8寸,避开桡动静脉,可灸疼,牙疼,咽喉疼,鼻渊。

向肘部斜刺0.2-0.3寸,避开桡动脉,不主张灸避开桡动脉,直刺0.3-0.5寸,可灸直刺0.2-0.3寸,避开桡动脉,不主张灸腹满,腹痛,小儿疳积直刺0.5-0.8寸,避开桡动静脉,可灸,不要瘢痕灸儿惊风向腕平刺0.2-0.3寸,或三棱针点刺出血。

可灸,不要瘢痕灸孕妇慎。

经络腧穴学经络腧穴学是中医学中的一个重要内容,也是中医学理论中最为基础的部分之一。

经络是中医学中用来描述人体内部生物信息传递的通道,而腧穴则是这些经络通道与外界相连的特定点位。

经络腧穴学是指对于人体经络及其分布、经络的生理和病理等方面的研究。

本文将围绕经络腧穴学的概念、起源、基本理论及其应用等方面进行探究。

一、经络腧穴学的概念与起源1.经络腧穴学的概念经络腧穴学中,“经”指经脉,即人体内独立血管通路,分布于全身,其中包括12经、15络和24节律;“络”指络脉,是经络的分支,起到联系内脏器官与肢体组织的作用;“腧”指腧穴,是经络的特定点位,是能够与外界相通的阳性点位。

因此,经络腧穴学的本质是探究人体内部经络的构成、组织和生理特性;经络通彻全身,贯穿人体的任督二脉,形成了一个广阔的网络。

通过经络,在人体内部产生了细微的生物信息传递。

而腧穴是经络通达体表的特定点位,有着较强的敏感性与反应性。

2.经络腧穴学的起源经络腧穴学的起源可以追溯到战国时期的中医学理论初步形成时期。

《黄帝内经》是中国古代中医学最为重要的经典之一,其中就已经包括了关于经络腧穴的诸多内容,如脉、络、腧、灸、针等。

随着时代的变迁,经络腧穴学逐步发展成为一门完整的学问体系。

《伤寒论》、《金匮要略》等经书更是对经络腧穴学做出了深入的系统阐述和总结。

二、经络腧穴学的基本理论1.经络机理经络机理是经络腧穴学的理论基础,也是中医学中最为基础的部分之一。

经络主要包括十二经脉、十五络脉和二十四节律,共通彻全身,形成一个广阔的网络,通过经络产生细微的生物信息传递。

经络主要有四个功能,即循环营养、防御抗病、调节平衡、感应反应等。

·循环营养:传送气血营养,供应全身各个部位。

·防御抗病:调节人体的免疫系统,增强人体对疾病的抵抗能力。

·调节平衡:调节人体的生物节律,促进身体的平衡和协调。

·感应反应:对外界的刺激做出反应,体现出经络的敏感性。