少数民族赫哲族介绍讲稿文字稿

- 格式:docx

- 大小:14.70 KB

- 文档页数:2

我国少数民族赫哲族历史赫哲族历史渊源简介赫哲族是中国东北地区一个古老的民族,其先民的历史可追溯到6000-7000多年前的密山新开流肃慎文化时期,在先秦时称肃慎、汉魏时称挹娄,南北朝时称勿吉,隋唐时称黑水靺鞨,明末称东海女真、野人女真。

公元1608年(明万历三十六年),东海女真(赫哲部)反抗建州女真的征服,呼尔哈路千余人围攻重镇宁古塔,给建州女真联军沉重打击。

公元1651年(顺治八年),乌扎拉村的赫哲人及其附近的满洲八旗、奇勒尔人(东海女真),配合宁古塔章京海色反击沙俄入侵者以哈巴罗夫为首的哥萨克;揭开清朝军民联合反抗沙俄入侵的序幕。

公元1657(顺治十四年),沙俄侵略者斯捷潘诺夫等哥萨克入侵松花江流域依兰县附近尚坚乌黑等处;赫哲、满八旗、奇勒尔人配合宁古塔章京沙尔瑚达所率清军痛击入侵者。

此年于松花江口击毙斯捷潘诺夫。

“赫哲”一词,最早见于官方文献是《清圣祖实录》:“康熙二年癸卯……三月、壬辰(公历1663年5月1日)命四姓库里哈等进贡貂皮,照赫哲等国例,在宁古塔收纳”,这里的“国”是女真各部,不是今天国家的概念。

从后金到清初统一女真各部的进程中,曾相继将赫哲部编户编旗。

编户始于天命二年(1617年),就是按照血缘(姓-氏族)和地域(乡-村屯)的原则,把赫哲人分为若干姓,每姓设若干乡,再由姓长和乡长管理。

顺治二年(1645年)开始编旗,直接把赫哲部纳入满洲八旗本部,称为“伊彻满洲”(新满洲)。

直到19世纪初叶,从牡丹江至黑龙江下游乌扎拉村,所有赫哲部的22个氏族,都由清廷按其氏族与分布地区编入满洲八旗本部,行使有效的管辖。

在清代,赫哲与内陆及当地各民族的产品交换关系日益发展,赫哲渔猎工具也逐渐有所改进,生产力逐渐提高,原始社会渐趋分解,至清末已从原始社会末期跨入阶级社会。

辛亥革命以后,三江平原开发的速度加快,赫哲人与汉族杂居,渔猎产品的商品化程度加深,在政治、经济等方面形成与汉族及周围其他各族不可分割的联系。

(第一张PPT)各位老师、同学,大家好!我是今天的宣讲人XXX,来自三年级X班。

很荣幸能代表我们小组(或班级)参加这次以“民族风”为主题的“我型我秀”活动。

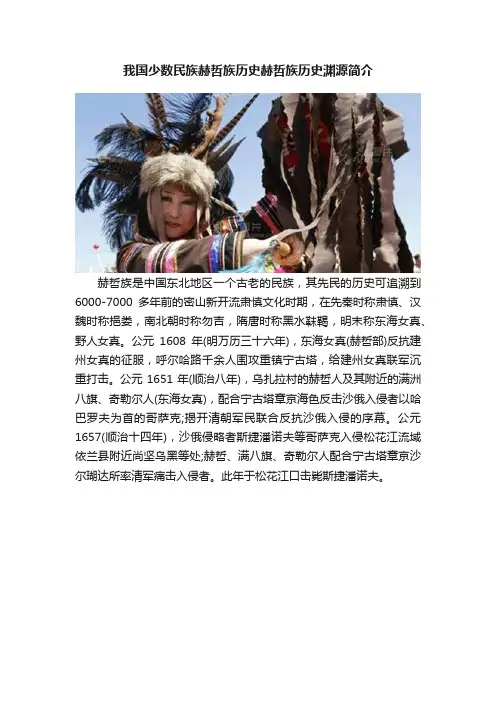

(第二张)我们小组主要想通过这次活动向大家介绍一下赫哲族。

这幅图片向我们展示了赫哲族人和他们的传统服饰(可以说话的同时对图片进行指示,也可以做出适当的肢体动作)。

(第三张)我们今天主要从这六个方面进行介绍(指示)。

(第四张)首先,我们看一下赫哲族在我国的大致分布。

赫哲族主要分布于黑龙江、松花江、乌苏里江交汇形成的三江平原地带和完达山余脉。

我们在这幅图片上将大致的分布位置用红点表示了出来(指示)。

不难看出,赫哲族主要分布于我国的东北地区。

2010年的第六次全国人口普查数据显示,赫哲族人口数仅为5354人。

(第五、六张)由于赫哲族生活在江边、河边,他们的穿着和饮食都与鱼有较大关系。

赫哲族的传统服饰一般用鱼皮和兽皮制作。

所以,赫哲人又被称为“鱼皮部”。

这张图片向我们展示了赫哲族的鱼皮服饰(指示),这是用鱼皮制作的鞋子(指示)。

(第七张)除了传统服饰,赫哲族的饮食也与鱼密不可分。

赫哲人以鱼、兽肉和野菜为主食。

喜欢吃“拉拉饭”和“莫温古饭”。

“拉拉饭”是用小米或玉米小渣子做成很稠的软饭,拌上鱼松或各种动物油即可食用。

“莫温古饭”是鱼或兽肉同小米一起煮熟加盐而成的稀饭。

这样做出来的饭菜,香甜可口!(可配合表情)(第八张)在居住方面,赫哲人的的住所包括木克楞(指示)、尖顶窝棚(指示)、地窖(指示),特别是木克楞,冬暖夏凉。

(第九张)接下来,我们向大家介绍赫哲族的一些习俗。

赫哲人有他们典型的图腾,在他们的图腾上面刻画了熊、虎、鹿、鹰等动物(指示)。

由于他们生活的地方比较寒冷,在冬天,地面常常有大雪覆盖,所以它们的出行方式主要通过狗拉雪橇(指示)。

经过训练的狗,每只可以拉70公斤左右的重量,每天可以跑100至150公里左右的路程。

狗是赫哲人的好朋友,在运输、看家、保护主人等方面有许多作用。

概述现有⼈⼝0.42万。

赫哲族⼤部分居住在中国东北部的⿊龙江省同江、抚远、饶河等市、县,其余分布在佳⽊斯、富锦、集贤、桦川、依兰等县。

赫哲族有本民族的语⾔,赫哲语属阿尔泰语系满-通古斯语族,没有本民族⽂字,⼤多数通⽤汉⽂。

历史赫哲族历史悠久,与中国东北的古代民族“肃慎”、“挹娄”、“勿吉”、“⼥真”等有着密切的族源关系,清代的“⿊⽄”、“赫哲哈喇”即是赫哲族的先民。

赫哲族历史悠久,与东北的古代民族“肃慎”、“挹娄”、“勿吉”、“⼥真”等有着密切的族源关系,清代的“⿊⽄”、“赫哲哈喇”即是赫哲族的先民。

赫哲族的先民⼀直⽣活在东北松花江、⿊龙江和乌苏⾥江等三江流域。

明朝时为⼥真的⼀⽀。

“赫哲”⼀词最早见于《清实录》。

⼀般认为赫哲族是以古⽼的赫哲族⽒族为核⼼,吸收了鄂伦春族、鄂温克族、满族、汉族、蒙古族及其他⼟著等民族成分,在清初形成较稳定的族体。

其先民在唐代归“⿊⽔都督府”管辖。

辽、⾦时期,赫哲族先民所属区域为五国部。

元朝时期,⾪属于辽阳⾏达路。

明朝时期,赫哲地区归属奴尔⼲都司。

清初,赫哲族居住的区域为“呼⽽哈部”、“窝集部”、“⽡尔喀部”、“使⽝部”和“萨哈连部”。

清朝初年第⼀次出现“赫哲族”名称。

民国初年,赫哲族受军阀统治。

伪满时期,赫哲族苦难深重,⽇本帝国主义在东北实⾏灭种政策,赫哲族⼈⼝下降,经济⽣活极端贫困,但富于⽃争传统的赫哲族⼈民不但没有被征服,反⽽与其它民族⼀道站起来同帝国主义、封建主义进⾏了不屈不挠的⽃争,为保卫祖国的神圣领⼟和民族解放,做出了卓越的贡献。

宗教信仰赫哲族原信仰萨满教,相信万物有灵。

其萨满有河神、独⾓龙、江神3派,各派约有6个品级。

他们认为有多少种动物、爬⾍就有多少种神,其中尊敬的是⼈⾯形天神。

宗教形式主要表现为祖先崇拜和⾃然崇拜。

赫哲族先民认为,⽇⽉⼭川都有神灵主宰,因⽽崇拜。

⽣活习俗住宅为⽤桦⽪、兽⽪、茅草搭成的“撮罗”(尖顶)、“胡如布”(圆顶)及各种“昂库’’(棚⼦)。

赫哲族的民族舞蹈赫哲族是黑龙江省独有的少数民族。

据古代文献记载,赫哲人的先民能歌善舞,其民间舞蹈质朴、欢快、节奏鲜明,具有浓郁的地域特点和民族特点。

赫哲族世代生活在白山黑水之间,幅员辽阔的三江平原和绵延神秘的完达山,以及传统的渔猎生活,赋予了赫哲族人民舞蹈的灵性。

在生产劳动过程中,在自然环境的影响下,赫哲人创造了有自己的鲜明特色的民间舞蹈。

赫哲族民间舞蹈主要包括萨满舞、天鹅舞两种主要形式,反映的多为祭祀活动及狩猎活动等。

此外,民间游戏以及由俄罗斯引人被赫哲人称为“皮里西勒”的舞蹈也是赫哲传统舞蹈文化的有机组成部分。

萨满舞很大的一个层面来源于赫哲族的宗教信仰。

萨满,满语意为因为兴奋而狂舞的人。

赫哲族的先民自古以来存在着万物有灵的观念,因此赫哲人有自然崇拜、图腾崇拜和灵物崇拜等习俗。

在众多的崇拜仪式中,形成了独特的萨满民间舞蹈。

跳鹿神是赫哲萨满祭祀的代表性舞蹈。

赫哲人在每年的三月三和九月九,赫哲族村民都要举行跳鹿神的活动,仪式甚为隆重。

其用意是萨满为全村百姓祈福消灾。

天鹅舞--赫哲人的家乡,有不少沼泽地带,每年春暖花开季节,一群群洁白的天鹅竞相飞来。

在民间曾流传过优美抒情的天鹅舞,可惜现已基本失传。

据打猎能手葛长胜老人回忆,他幼年时在富锦县的嗄尔当看过妇女跳天鹅舞的情景。

她们身穿镶有彩色花边的长袍,随着歌声舒展双臂翩翩起舞,舞中时而还有模仿天鹅鸣叫的声音。

过去常在年节时,在家中和院里栅栏内载歌载舞。

老人记忆的动作有,开始双腿交叉半蹲,双臂伸向两侧上下缓缓挥动,接着双脚向前移动,尤如天鹅在江中自由荡漾,速度变快时,双腿立起前后交错跳动,两臂向上飞舞,好似天鹅相互追逐嬉戏。

从这些描述中可以看出,天鹅舞动作虽然简单,但形象生动鲜明,别具特色。

五十年代,在赫哲族群众的协助下,文艺工作者曾整理、编演了《天鹅舞》,受到赫哲人民的欢迎,并由哈尔滨电影制片厂拍摄录入《黑龙江歌舞》舞台艺术片内。

哈康布力--过去在赫哲族民间还流传一种集体舞,赫哲语称“哈康布力”,“布力”即“跳”、“做”、“干”之意。

56个民族——赫哲族赫哲族,是中国少数民族中人口较少的民族之一。

现有4245人,主要分布在黑龙江省的饶河、抚远两县,聚居在街津口、四排、八岔3个民族乡。

赫哲族的先民自古在黑龙江、松花江和乌苏里江流域繁衍生息。

历史上曾有“黑斤”、“黑真”、“赫真”、“奇楞”、“赫哲”等不同名称。

新中国成立后,统一族名为赫哲,意为居住在“东方”及江“下游”的人们。

赫哲语属阿尔泰语系,满—通古斯语族,有不少语汇与满语相同。

现在4 0 多岁以下的赫哲族人已不会说民族语,通用汉语。

赫哲族没有文字,通用汉文。

过去曾信仰过萨满教。

赫哲族生活的地区山青水秀,河汊纵横,为渔猎经济提供了便利的自然环境。

过去民间所说的“棒打狍子瓢舀鱼,野鸡飞到饭锅里”,就是对赫哲人民浪漫生活地真实描绘。

现在沿江而居的赫哲人仍以渔业为主,不论男女老少,都是捕鱼好手,以渔业经济为核心,形成了赫哲族独特而丰富的民族文化。

捕鱼技术得天独厚的自然条件,使赫哲族人在生活实践中创造出独特的捕鱼经验。

他们对鱼的生活习性非常熟悉,知道什么季节在什么水域用什么方法可以捕到什么鱼,且鱼具之多分工之细,可以说在世界各民族中占有领先地位。

赫哲族捕鱼工具可分为叉、钩、网三类。

鱼叉有活杆叉和连杆叉两种。

活杆叉是叉中鱼之后,叉杆与叉头可以脱离,叉头的套上拴有绳子,可以拖住叉中的鱼不使逃脱。

活杆叉又有大小之分,大型叉专门叉捕鳇鱼,早年能捕到500公斤重的鳇鱼,近年400公斤左右的也时有所见。

大型叉的铁制叉头约70厘米长,有3个并排的叉尖,每个叉尖的周围有4个倒钩,中间的叉尖长约30厘米。

叉杆直径4厘米,长4米。

叉杆与叉头用6米多长的马尾绳连结,并拴有以充气鱼泡做的鱼漂浮子。

叉杆的尾部还拴有一根7米多的长绳。

叉鳇鱼时至少得二人合作,把舢板船插桩固定在水深1至1.5米的急流滩头,待鳇鱼逆流而上时,于5至10米处投叉捕鱼,几乎百发百中。

鱼被叉中之后,翻腾挣扎,叉绳被鱼拽走,渔人视漂而追,将鱼拖到船上。

东北最古老的少数民族之一----赫哲族赫哲族是东北地区的原住民,目前只有五千三百五十四人,在全国五十六个兄弟民族中人囗是比较少的了,主要居住在同江市,饶河县,抚远县,富锦县,桦川和依兰等县。

赫哲人根据居住地不同有自已的称呼。

居住在黑龙江下游,乌苏里江一带的称那尼奥。

松花江游称那贝,居住在津上村一带的称那及。

赫哲人口虽少但有非常久远的辉煌历史。

远在6000一7000年前的密山市新开流肃慎文化就是赫哲人祖先创造的辉煌。

古肃慎人是一个古老的民族,还在夏商周时期,就和中原地区有往来。

肃慎人在中国各个历史时期,有着不同的名字。

汉魏时期叫挹娄,南北朝时期称勿吉,隋唐时期称黑水靺鞨。

辽金元明时期叫野人女真。

清朝初时,根据赫哲人靠打猎为业的叫使犬部,以打渔为业的叫渔皮部。

1644年清兵定鼎中原,东北地区大部分满族人"从龙入关"进入关里生活,关外一些野人女直逐渐形成文化地域认同,到清康熙时期(1663年)开始称做赫哲人啦。

赫哲人的民族风俗主要有:出行:过去冬季乘狗拉雪撬,一般三四条狗或十三个狗拉雪撬,风驰电驰,日行百里。

非常刺激。

此外还有滑板,马拉爬梨。

夏季出行乘独木舟,舢舨,桦皮船和快马子。

赫哲人的饮食:赫哲人的饮食以鱼,兽肉干野菜为主,小米是副食。

饮食分生食和熟食两种。

熟食有鱼松,炖鱼,煎鱼,炸鱼,烤鱼,兽肉干,炖肉,炒肉,鱼肉粥等。

生食有鲟鱼,鳇鱼,鲤鱼,白鱼,草根,鲢鱼等,生鱼必须是鲜活的,把肉拨出鱼骨,切成细丝,用醋泡上个把小时,和抄过的土豆丝加上调料拌上,鮮美之极。

赫哲人的服饰:历史上用袍皮,鹿皮和鱼皮制做。

,配以贝壳,铜铃,铜钱等饰件。

赫哲人的婚俗:赫哲人摆酒宴请双方长辈和媒人。

迎亲时男方长辈要向女方长辈敬三杯酒。

婚宴时,新娘要面朝墙"坐福"直到宴会结束,过去东北农村汉族人结婚,新郎,亲娘也有"抢福"的风俗,算是赫哲人传过来的风俗吧!赫哲人语言属阿尔泰语糸,满通古斯语族,满语支,无文字,使用西里尔字母记录语言,如今通用汉语。

赫哲族的故事散文:赫哲族文化介绍赫哲族不仅是生活在我国北方的少数民族之一,也是我国人口最少的少数民族。

他们自古以来便生活在松花江、黑龙江和乌苏里江沿岸,世代以捕鱼、狩猎为生,可以说是一个和鱼关系最密切的民族。

说起赫哲族,恐怕真正了解这个民族的人并不太多。

而这个古老民族的起源,他们的宗教信仰、民俗民风,还有他们用草垡子或者草辫垒的房舍,他们穿的鱼皮服,及他们的捕鱼生活,则更是鲜为人知了。

赫哲族是一个以捕鱼、吃鱼和穿鱼皮衣服而被外界所熟知。

过去一直被外界称之为“鱼皮鞑子”或者“鱼皮部落”。

其实,赫哲族的历史十分悠久,其远祖早在上古舜帝时是息慎部落的重要组成部分,亦称肃慎、稷慎。

到了汉魏时期改称为“挹娄”,南北朝时谓之“勿吉”。

隋朝开皇中,称勿吉为靺鞨。

而靺鞨可分为七部,其中最大的两部:一部为粟末部、一部为黑水部。

黑水靺鞨到唐初已形成庞大的联合体,是从黑龙江、乌苏里江流域一直往东直抵达到东海地区的一股较大势力,和中原王朝一直保持密切的联系。

唐开元十年(公元722年)黑水靺鞨首领倪属利稽到长安朝贡,唐玄宗封他为勃力洲刺史,洲治所在地设在黑龙江北岸的伯力(今俄罗斯哈巴洛夫斯克)。

这是中原王朝首次在黑龙江流域建立地方行政机构,实施对这一广大边疆地区的管辖。

唐初,乘唐朝北伐高丽之机,黑水靺鞨势力迅速扩大到松花江中游、牡丹江及乌苏里江流域。

只是后来随着朝代的更迭,赫哲民族开始衰败了,又退回到了黑龙江及乌苏里江流域,开始了渔猎生活。

赫哲族有着自己的民族语言,但是一直没有本民族文字。

他们仰萨满教,相信万物有灵。

在19世纪以前,赫哲人主要以靠渔猎为生。

那时的三江流域不仅盛产“三花五罗”,还有大马哈鱼、鳇鱼、七粒浮子(鲟鱼的一种)等许多种名贵鱼类;深山野林里还栖息着黑瞎子(熊)和成群的野猪、马鹿和狍子等各种动物。

“棒打狍子瓢舀鱼,野鸡飞到饭碗里”便是那里当时最真实的写照。

丰富的物产资源,为赫哲族的渔猎生产奠定了基础。

当时赫哲人以狩猎作为生产的主要部分,渔业则在次要地位。

赫哲族_小学说明文550字

全中国上上下下一共有十四亿人口,其中,又分为五十六个民族。

在这五十六个民族是中,汉族的人数最多,分布也最广,占全国人民总人口数的百分之九十一点五。

相比起汉族的庞大人口,剩下的五十五个民族就显得相当稀少了——特别是赫哲族!据2001年全国人口普查统计数字显示,全国仅有4600多个赫哲族人。

赫哲族是我国人口最少的民族之一。

由于历史原因,赫哲族是个跨国民族。

虽然我国赫哲族人数不到5千人,但在俄罗斯境内有赫哲族人口一万余人,当地人称他们为“那乃人”。

那乃人的风俗习惯和我国赫哲族都具有北方内陆地区渔猎民族的生活特色。

赫哲族的图案艺术非常发达,他们常常在用鱼皮,兽皮制作的衣服,鞋,帽子,被褥上,刺绣各种云纹,花草,蝴蝶及几何图案等。

在餐具,桦皮制品上雕刻各种二方连续纹样,云纹,山水,花朵,鸟

兽等,形象生动,造型美观,别致。

妇女们在衣襟,披肩,腰搭,帽子,裤腿等处用彩线刺绣的花枝,图案更为精美。

赫哲族人在喝第一口酒前,要用筷子头蘸少许酒甩向天空和撒向大地,以示敬祖先和诸神。

但不喜欢喝茶,有时也把小米炒焦后沏水喝,或把野玫瑰和嫩叶以及小柞树的花苞採来晒干沏水喝,但大多说一年四季的喜欢和生凉水。

赫哲族人死后,必须用面粉炸成薄面块和各种形状的薄面点心供在桌上,参加悼念的人也可以食用。

赫哲族人认为万物皆有零,对世间万物都极为尊敬,对死者也尊敬万分。

这就是赫哲族,一个仅有人口5千的少数民族。

赫哲族的介绍赫哲族,是中国的一个少数民族,主要分布在黑龙江省北部的赫图阿拉河流域和额尔古纳河流域。

他们是具有自己独特文化传统和风俗习惯的民族群体。

赫哲族的祖先是一支居住在北方森林中的狩猎民族。

他们依靠捕鱼、狩猎和采集来维持生计。

赫哲族人对自然界有着深刻的认识和理解,他们尊重大自然,善于利用自然资源。

在过去的几百年间,赫哲族人主要居住在流经黑龙江的河流附近,以捕鱼为生。

他们使用简单的渔具,如渔网、渔篓等,通过捕鱼来维持生计。

赫哲族人的语言属于通古斯语系,与通古斯族群的其他民族有着密切的语言联系。

赫哲族人的语言丰富多样,能够准确地表达自己的思想和情感。

赫哲族人的服饰和建筑风格也具有独特的特点。

他们通常穿着毛皮制成的衣物,以抵御寒冷的气候。

赫哲族的建筑多数是木质的,以适应北方森林地区的特殊环境。

在赫哲族的传统文化中,音乐和舞蹈是非常重要的表达方式。

他们的音乐和舞蹈充满了原始的力量和独特的韵律,能够表达出他们对大自然的敬畏和对生活的热爱。

赫哲族人有着丰富的民间传说和神话故事。

这些故事以其奇幻的情节和生动的描绘,吸引了无数人的关注。

赫哲族人相信神灵的存在,并通过祭祀和仪式来祈求神灵的保佑。

近年来,随着社会的发展和经济的进步,赫哲族的生活方式发生了一些变化。

越来越多的赫哲族人选择迁徙到城市,寻找更好的生活条件。

然而,他们对自己传统文化的热爱和传承从未改变。

赫哲族是中国的一个宝贵的文化资源,他们的独特文化传统和生活方式为我们提供了丰富的文化遗产。

我们应该尊重和保护赫哲族的文化,让这个民族的独特魅力得以传承和发扬光大。

同时,我们也应该加强对赫哲族人的关注和帮助,让他们能够在现代社会中找到自己的发展机会和幸福生活。

(第一张PPT)各位老师、同学,大家好!我是今天的宣讲人XXX,来自三年级X班。

很荣幸能代表我们小组(或班级)参加这次以“民族风”为主题的“我型我秀”活动。

(第二张)我们小组主要想通过这次活动向大家介绍一下赫哲族。

这幅图片向我们展示了赫哲族人和他们的传统服饰(可以说话的同时对图片进行指示,也可以做出适当的肢体动作)。

(第三张)我们今天主要从这六个方面进行介绍(指示)。

(第四张)首先,我们看一下赫哲族在我国的大致分布。

赫哲族主要分布于黑龙江、松花江、乌苏里江交汇形成的三江平原地带和完达山余脉。

我们在这幅图片上将大致的分布位置用红点表示了出来(指示)。

不难看出,赫哲族主要分布于我国的东北地区。

2010年的第六次全国人口普查数据显示,赫哲族人口数仅为5354人。

(第五、六张)由于赫哲族生活在江边、河边,他们的穿着和饮食都与鱼有较大关系。

赫哲族的传统服饰一般用鱼皮和兽皮制作。

所以,赫哲人又被称为“鱼皮部”。

这张图片向我们展示了赫哲族的鱼皮服饰(指示),这是用鱼皮制作的鞋子(指示)。

(第七张)除了传统服饰,赫哲族的饮食也与鱼密不可分。

赫哲人以鱼、兽肉和野菜为主食。

喜欢吃“拉拉饭”和“莫温古饭”。

“拉拉饭”是用小米或玉米小渣子做成很稠的软饭,拌上鱼松或各种动物油即可食用。

“莫温古饭”是鱼或兽肉同小米一起煮熟加盐而成的稀饭。

这样做出来的饭菜,香甜可口!(可配合表情)

(第八张)在居住方面,赫哲人的的住所包括木克楞(指示)、尖顶窝棚(指示)、地窖(指示),特别是木克楞,冬暖夏凉。

(第九张)接下来,我们向大家介绍赫哲族的一些习俗。

赫哲人有他们典型的图腾,在他们的图腾上面刻画了熊、虎、鹿、鹰等动物(指示)。

由于他们生活的地方比较寒冷,在冬天,地面常常有大雪覆盖,所以它们的出行方式主要通过狗拉雪橇(指示)。

经过训练的狗,每只可以拉70公斤左右的重量,每天可以跑100至150公里左右的路程。

狗是赫哲人的好朋友,在运输、看家、保护主人等方面有许多作用。

所以赫哲人又被称为“使犬部”。

赫哲人也有他们自己独特的舞蹈,如萨满舞(指示)。

(第十张)最后,我们来看一下赫哲族的名人名家。

第一位就是中国流行歌手和演员——韩庚。

他曾经是韩国偶像团体中唯一的中国成员。

另外一位是著名的戏剧家、文学家——乌·白辛,他的代表作有歌剧《映山红》、话剧《赫哲人的婚礼》等。

(第十一张)到这里,我们小组的介绍已经结束了。

希望通过我们的讲解,大家能够对赫哲族有一定的了解。

谢谢大家!。