男大四岁的最全说法

- 格式:docx

- 大小:286.59 KB

- 文档页数:1

人初生叫婴儿,不满周岁称襁褓。

2至3岁称孩提。

女孩7岁称髫年。

男孩7岁称韶年。

10岁以下称黄口。

13岁至15岁称舞勺之年。

15岁至20岁称舞象之年。

女孩12岁称金钗之年。

女孩13岁称豆蔻年华。

女孩15岁称及笄之年。

16岁称碧玉年华;20岁称桃李年华。

24岁称花信年华;女子出嫁称票?梅之年。

男子20岁称弱冠。

30岁称而立之年。

40岁称不惑之年。

50岁称知命之年。

60岁称花甲或耳顺之年。

70岁称古稀之年。

80岁称杖朝之年。

80至90岁称合?之年,耄耄之年。

100岁乐期颐。

另外,还有称童年为总角或垂髫,称青少年为束发,女子待嫁称待年或待字,称老年为皓首或白首,称长寿老人为黄发等等古代年龄称谓小集襁褓:不满周岁。

孩提:两至三岁。

始龀、髫年:女孩七岁。

始龀、龆年:男孩八岁。

说明:根据生理状况,男孩八岁、女孩七岁换牙,脱去乳齿,长出恒牙,这时叫“龀”,“龆年”或“髫年”。

总角:幼年泛称。

垂髻之年:指儿童。

(古代小孩头发下垂,引申以指未成年的人。

)黄口:十岁以下。

幼学:十岁。

(《礼记•曲礼上》:“人生十年曰幼,学。

”因为古代文字无标点,人们就截取“幼学”二字作为十岁代称。

)金钗之年:女孩十二岁。

豆蔻年华:女子十三岁。

志学:十五岁。

(《论语》:子曰:“吾十有五而志于学……”)及笄:女子十五岁。

(《礼记•内则》:“女子十有五年而笄。

”)碧玉年华、破瓜之年:女子十六岁。

(旧时文人拆“瓜”字为二八纪年,谓十六岁,多用于女子。

)弱冠:二十岁。

(《礼记•曲礼上》:“二十曰弱冠。

”)桃李年华:女子二十岁。

花信年华:女子二十四岁。

而立:三十岁。

不惑:四十岁。

天命:五十岁。

(《论语》:子曰:“吾十有五而志于学,三十而立,四十而不惑,五十而知天命,六十而耳顺,七十而从心所欲,不逾矩。

“)知非之年:五十岁。

(《淮南子•原道训》:“伯玉年五十,而有四十九年非。

”说春秋卫国有个伯玉,不断反省自己,到五十岁时知道了以前四十九年中的错误,后世因而用“知非”代称五十岁。

释长幼刚出生—赤子,孔颖达疏“子生赤色,故言赤子”,赤子之心比喻心地纯洁如初生儿一样纤尘不染;0-1岁—襁褓,《后汉书》昔成王年幼,越在襁保(褓);婴儿,婴可通膺,膺者胸也。

婴儿即为抱在胸前之儿2-3岁—孩提,“孩”通“咳”即小儿笑的咳咳之声,《说文解字》“孩,古文咳从子”。

提的本义是“抓住小孩两腋将其向上抱起”这个动作。

孺,始能行曰孺7岁—悼,《礼记》“八十、九十曰耄,七年曰悼。

耄与悼,虽有罪不加刑焉”3-10岁左右—髫年,泛指幼童。

大约3-9岁的儿童未束发自然下垂的短发,“垂发”“黄发垂髫”“髫龄”,;龆年,泛指幼童。

儿童换牙的年龄,也作“龆龀”“童龀”“始龀”,《说文》“男八月生齿、八岁而龀(换牙);女七月生齿,七岁而龀”“髫龀”。

皆泛指幼年10岁以下—黄口,雏鸟出生时嘴为黄色,古代户役制度称小孩为黄,后世把十岁以下孩童皆泛称为“黄口”;10岁—幼学,《礼记》“人生十年曰幼,学。

郑玄注‘名曰幼,时始可学也’”因称十岁为"幼学之年";外傅,多指古代贵族子弟出外就学,所从之师称外傅,与内傅即担负教养之责的保母相对,《礼记》“十年,出就外傅,居宿于外,学书记”10左右-14岁—总角,10岁左右开始把头发收而结之叫“总角”,《诗经》“总角之宴,言笑晏晏”,陶潜《荣木》“总角闻道,白首无成”12岁(女)—金钗之年,开始绾发戴钗,梁武帝《河中之水歌》“头上金钗十二行,足下丝履五文章”13-14岁(女)—豆蔻年华,杜牧《赠别》“娉娉袅袅十三余,豆蔻梢头二月初”13-15岁(男)—舞勺之年,男孩13至15岁期间学习勺舞,《礼记》“十有三年学乐诵诗舞勺”,《革命逸史序》“年逾舞勺,即加入兴中会,亲炙总理,从事革命”15岁(男)—志学,《论语》“子曰:吾十有五而志于学…”;束发,将头上的两个“总角”解散,束成发髻而成童,《礼记》“童子之节也,缁布衣,锦缘,锦绅并纽,锦束发”,唐·鲍溶《苦哉远行人》“去时始束发,今来发已霜”,宋·陆游《上执政书》“某小人生无他长,不幸束发有文字之愚”明·归有光《项脊轩志》“余自束发读书轩中”。

不同年龄的女子称谓一、古代女子1岁:牙牙此时的属于刚出生的女子,还没有学会说话,但是有着极大的求知欲,已经可以跟着大人咿咿呀呀的开始学习如何说话,虽然此时的女子一句完整的话也说不出来,但是在母亲眼中却是全世界最可爱的小宝贝。

二、古代女子2-3岁:孩提孩提之年就是指两到三岁之间的孩子,也是指还处于能跑与不能跑之间的年龄段,此时的女孩子跟男孩子之间的称谓是一样的。

孩提当中的提其实是指“用双手抓住小孩子的两腋之间,然后用力将其抱起来这个动作。

”也可以被称之为“提孩”或“孩提包”等称谓。

三、古代女子7岁:童龀(chen)是四声哦一般来说女孩子都要比男孩子长得稍微快一点点,所以女孩子在七个月的时候就会长出牙齿,而到了七岁那个正好又处于换牙的阶段,而男孩子论是长牙的时候还是换牙都要比女孩子慢上一个月至一年的时间。

这个年龄段我们会经常看到女孩子一张嘴,口中出现一到两个大窟窿,其实就是自己的乳牙正在更换的缘故。

四、古代女子8-12岁:总角因为现代人对于小孩子的美定义为可爱与漂亮两个方面,所以我们会看到千奇百怪的各种女童发型,而在古代其实大多数女孩子为了方便,直接就会在头上梳成两个发髻,看起来就跟山羊头上的两个角一样,所以被称之为总角,也可以称之为儿童时代。

五、古代女子12岁:金钗之年古代的女孩子到了十二岁的时候就要跟自己的儿童时代区分开来,因为此时的女孩子要学会如何来装扮自己了,比如说弄一个复杂的头型,再在上面插上各种各样的头饰金钗。

六、古代女子13岁:豆蔻年华豆蔻也被称之为“含胎花”,也就是山姜花的别名,可以理解为含苞待放的花骨朵,在古代的时候就是形容已经到了可以被人提亲的年纪,说白了就是我家有女初长成,就等郎君上门提亲。

其实就是说在古代,女孩子到了这个年纪也就是到了思春的年龄段。

七、古代女子15岁:及笄之年(jiji)这个年龄段可以说已经正式到了女孩子嫁人的年龄段,这个“笄”字,就是所谓的结发而用笄贯之,表示年已及笄,并且古代为了鼓励民间百姓早日成婚,所以到了十五岁还没有嫁出去的女孩子,从这一年开始之后,如果还没有嫁出去,就一直要缴纳沉重的罚款。

⽼⼈做七⼗⼤寿有什么讲究80岁⽼⼈⽣⽇有什么禁忌⼩的时候最盼望的⽇⼦除了过年就是⾃⼰的⽣⽇,因为⽣⽇那天可以收到礼物。

长⼤后,⼈们渐渐的就不再庆贺⾃⼰的⽣⽇,⽽是关注起了家中⽼⼈的⽣⽇,特别是家中⽼⼈70、80、⼤寿的时候,这个时候,年轻⼈会张罗着给⽼⼈做⼤寿。

⽼⼈做70⼤寿有什么讲究?80岁⽼⼈⽣⽇有什么禁忌?现在就跟三通⽹⼩编⼀起了解⼀下吧。

⽼⼈做70⼤寿的讲究⼀般民间做寿七⼗岁为「⼤寿」⼋⼗为「上寿」九⼗岁为「⽼寿」、百岁为「期颐」都盛⼤祝贺。

亲朋好友送来贺礼,并演戏⼀⾯喝酒⼀⾯看戏,戏的内容以富贵长寿为主。

寿宴中,⼀定要有「猪脚⾯线」这⼀道菜。

寿星还要盛装,坐在正厅接受⼦孙拜寿。

但有些⼈因相信相命师「铁⼝直断」,某些年岁不敢作寿,以免被⿊⽩⽆常带⾛。

作⼤寿前要向⾄亲好友发请柬,发放⽇期⼀般在作寿的前三⽇,否则为失礼。

民谚⽈:“三⽇为请,⼆⽇为叫,当天为提来。

”亲友接到请柬,便准备寿礼届时前往,俗称“拜寿”。

主⼈还要⼤摆寿宴,宾客痛饮,有的还请来堂会,增加喜庆⽓氛。

拜寿也称“祝寿”。

⽼⼈作寿时,亲朋好友前来祝贺。

礼物多为寿桃、寿⾯、布匹及带寿字的糕点。

布匹俗称“寿帐”,均挂在院中天棚四周以向客⼈展⽰。

寿帐上写些吉祥语和被送者、送者姓名。

送给男⼦常⽤“仁者有寿”、“贵寿⽆极”,送⼥⼦则⽤“蓬岛春蔼”、“寿域开祥”等。

寿堂⼀般设在堂屋,正⾯挂寿帘,两旁配有对联书些如“福如东海”、“寿⽐南⼭”等古语。

⼋仙桌上摆有⾹炉、蜡千、寿蜡、“本命延年寿星君”神码⼉,以及黄钱、纸元宝、千张,使之下垂供案两旁。

条案上摆寿桃、寿⾯等寓意长寿的⾷品。

⼋仙桌正前⽅地上放置⼀块红垫⼦,供拜寿者跪拜时⽤,平辈以上者拱⼿,以下者叩头。

送灯花⼉灯花⽤彩⾊灯花纸捻成花形,蘸上⾹油,灯花的数⽬⽐作寿者的岁数要多两个,⼀个为“本命年”,⼀个为“增寿年”。

晚间由作寿者上⾹点燃,由其⼦⼥每⼈托⼀灯盘,列队⾄⼤门外与神码、敬神钱等共焚之。

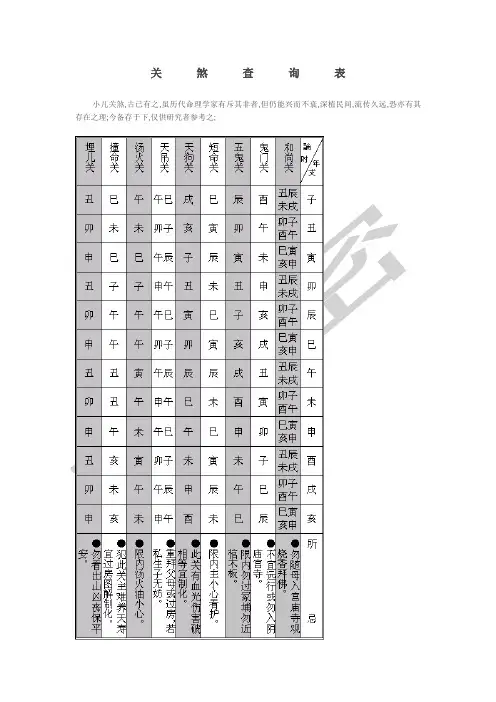

关煞查询表小儿关煞,古已有之,虽历代命理学家有斥其非者,但仍能兴而不衰,深植民间,流传久远,恐亦有其存在之理;今备存于下,仅供研究者参考之;一、小儿童关煞16个:1、雷公打脑关:指遭雷击,电触,为烧伤等;2、铁蛇关:指遭蛇咬,金属撞伤等,尤其防三岁以前;3、急脚关:指患小儿麻弊,内外八字脚,腿伤及残疾;4、鬼门关:指易生疾病;5、短命关:可望文取义;6、白虎关:指腹血之疾,即腹部或血液类疾病;7、继桥关:指水厄,水患;8、夜啼关:指哭吵不停,多动症;9、四柱关:指防六亲,尤其对父母不利,主分离;10、血盆关:指水溺,凡水有“血盆照镜”之谓,可能是源于此而借指;11、阎王关:可望文取义;12、将军箭:指易遭惊吓及刺激;13、主丘关:指灾疾,即顽固疾病;14、坐命关:也指灾疾,重于多种疾病;;出;;防血光破相灾可保平安;鬼门关不可远行,所有阴宫庙,勿入为吉,以免灾刑,同时勿入凶孝家为吉;撞命关难养宜过房可保平安;汤火关要时常注意火、滚汤、油、厨房内勿近为吉;容易受伤之患、应注意可保平安;直难关限内刀器利器小心可保平安;深水关勿近河边、水池边;水灾注意;犯前世父母,清明、七夕不拜,可保平安;断桥关勿过长桥,浅舟、竹笺也勿渡,勿渡舟过竹桥;摇篮车轿小心,保平安;四柱关所有修造动土、不可近前、远离为吉、俗忌坐儿童车,须小心可保平安;金锁关不可拜神契,也不利带圈,必主不安,金银铁片钱带恐入口内,或生疾病夭亡;注意可保安;百日关生下百日内,不可去外婆家,以色灾刑;生日起对百日之日勿出门,忌远行恐惊风;避之可保平安;无情关童限少去外婆家,生父母偏呼或重拜父母,保平安;急脚关勿行远方,勿看上梁、修造、动土、保平安;浴盆关三朝忌洗身沐浴,沐浴时小心保平安;将军箭必伤骨肉亲,不射他人也射自己,勿入将军爷庙入者借弓开箭,须先行制化可保平安;深水关勿近河边、水池边、水灾注意,犯前世父母、清明、七夕不拜保平安;水火关要时常注意水火滚汤、厨房内勿近、水边、火边勿近可保平安;阎王关在未上运时,所有阴宫庙、不利近前;尤其是城隍宫、俗忌做佛事功果,切不可接近可保平安;四季关一生多病,在四季节气前,远方勿去,以免灾殃;,淘运阁给大家讲解小儿关煞的查询和化解方法,如有疑问请咨询淘运阁;1、直难星:又名直头;正二太阳三四阴,五六火虽君休说,七八水孛更为殃,九十水气为难绝,十一十二是金星,此是神仙真口诀;2、百曰关:寅申巳亥月:辰戌丑未时;子午卯酉月:寅申巳亥时;辰戌丑未月:子午卯酉时;俗忌百曰不出大门,房门不忌;夫百曰关者,专以十二生肖月忌各所内百犯之,童限月内百曰必有星辰难养;如律令敕,将柴书就、晚间放在小儿床头,男左女右、勿惊扬、恐不灵,明早宝烛送出门外;二、下面简略介绍:1、雷公关:指遭雷击,电触,为烧伤等,勿抱高空,到处乱跳,注意摔倒;2、铁蛇关:指遭蛇咬,金属撞伤等,指遭蛇咬,金属撞伤等,尤其防三岁以前;3、急脚关:修造动土勿看,指患小儿麻弊,内外八字脚,腿伤及残疾;4、鬼门关:不宜远行或勿入阴庙宫寺,指易生疾病;。

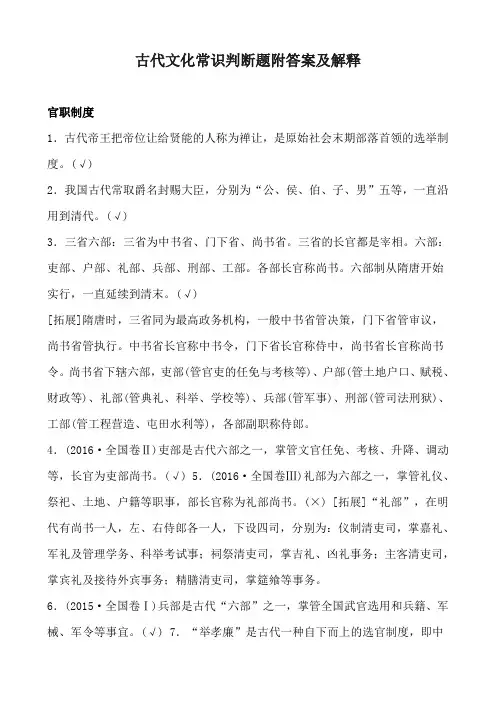

古代文化常识判断题附答案及解释官职制度1.古代帝王把帝位让给贤能的人称为禅让,是原始社会末期部落首领的选举制度。

(√)2.我国古代常取爵名封赐大臣,分别为“公、侯、伯、子、男”五等,一直沿用到清代。

(√)3.三省六部:三省为中书省、门下省、尚书省。

三省的长官都是宰相。

六部:吏部、户部、礼部、兵部、刑部、工部。

各部长官称尚书。

六部制从隋唐开始实行,一直延续到清末。

(√)[拓展]隋唐时,三省同为最高政务机构,一般中书省管决策,门下省管审议,尚书省管执行。

中书省长官称中书令,门下省长官称侍中,尚书省长官称尚书令。

尚书省下辖六部,吏部(管官吏的任免与考核等)、户部(管土地户口、赋税、财政等)、礼部(管典礼、科举、学校等)、兵部(管军事)、刑部(管司法刑狱)、工部(管工程营造、屯田水利等),各部副职称侍郎。

4.(2016·全国卷Ⅱ)吏部是古代六部之一,掌管文官任免、考核、升降、调动等,长官为吏部尚书。

(√) 5.(2016·全国卷Ⅲ)礼部为六部之一,掌管礼仪、祭祀、土地、户籍等职事,部长官称为礼部尚书。

(×) [拓展]“礼部”,在明代有尚书一人,左、右侍郎各一人,下设四司,分别为:仪制清吏司,掌嘉礼、军礼及管理学务、科举考试事;祠祭清吏司,掌吉礼、凶礼事务;主客清吏司,掌宾礼及接待外宾事务;精膳清吏司,掌筵飨等事务。

6.(2015·全国卷Ⅰ)兵部是古代“六部”之一,掌管全国武官选用和兵籍、军械、军令等事宜。

(√) 7.“举孝廉”是古代一种自下而上的选官制度,即中央和地方一定级别的官吏根据考察情况,将未有官职的士人推荐给中央政府。

(√)8.“征辟”是古代一种自下而上的选官制度。

被征辟者经过试用,确有能力,就正式授予官职。

(×) [拓展]“征辟”是自上而下的选官制度。

一般由皇帝派人去聘任特别有名望的人叫作征召,三公以下召举布衣入仕叫作辟除,合称为“征辟”,为汉代选用官吏的一种制度。

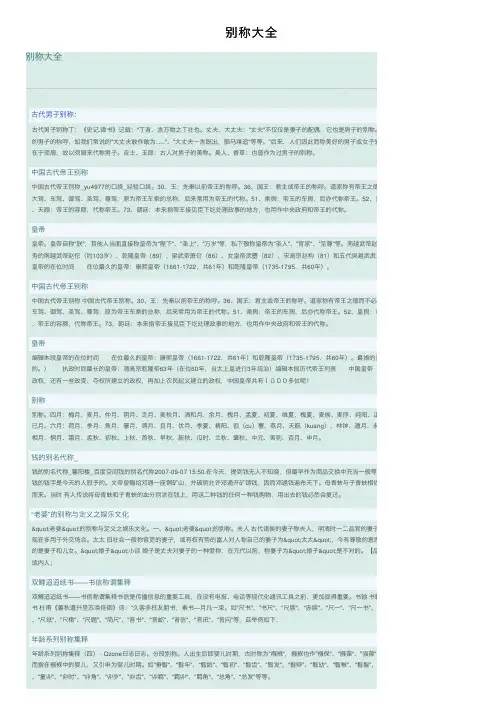

别称⼤全别称⼤全古代男⼦别称:古代男⼦别称丁:《史记.律书》记载:"丁者,⾔万物之丁壮也。

丈夫、⼤丈夫:"丈夫"不仅仅是妻⼦的配偶,它也是男⼦的别称。

⽽"⼤丈夫"则是⼈们对有志⽓、有作为的男⼦的称呼,如我们常说的"⼤丈夫敢作敢为......"、"⼤丈夫⼀⾔既出,驷马难追"等等。

"后来,⼈们因此⽽称美好的男⼦或⼥⼦爱恋的男⼦为"萧郎"。

"古时以为男⼦之美在于须眉,故以须眉来代称男⼦。

吉⼠、⽟郎:古⼈对男⼦的美称。

美⼈、⾹草:也曾作为过男⼦的别称。

中国古代帝王别称中国古代帝王别称_yu4977的⼝袋_经验⼝袋。

30、王:先秦以前帝王的称呼。

36、国王:君主或帝王的称呼。

道家称有帝王之德⽽不必居帝王之位者为素王。

49、驾、⼤驾、车驾、御驾、圣驾、尊驾:原为帝王车乘的总称,后来常⽤为帝王的代称。

51、乘舆:帝王的车舆,后亦代称帝王。

52、皇舆:帝王的车舆,后亦代称帝王。

57、天颜:帝王的容颜,代称帝王。

73、朝廷:本来指帝王接见⾂下纥处理政事的地⽅,也⽤作中央政府和帝王的代称。

皇帝皇帝。

皇帝⾃称"朕",其他⼈当⾯直接称皇帝为"陛下"、"圣上"、"万岁"等,私下敬称皇帝为"圣⼈"、"官家"、"⾄尊"等。

南越武帝赵陀超过⼋⼗岁的皇帝只有七位,即最长寿的南越武帝赵佗(约103岁)、乾隆皇帝(89)、梁武帝萧衍(86)、⼥皇帝武瞾(82)、宋⾼宗赵构(81)和五代吴越武肃王钱镠(81)、元世祖忽必烈(80)。

皇帝的在位时间 在位最久的皇帝:康熙皇帝(1661-1722,共61年)和乾隆皇帝(1735-1795,共60年)。

中国古代帝王别称中国古代帝王别称中国古代帝王别称。

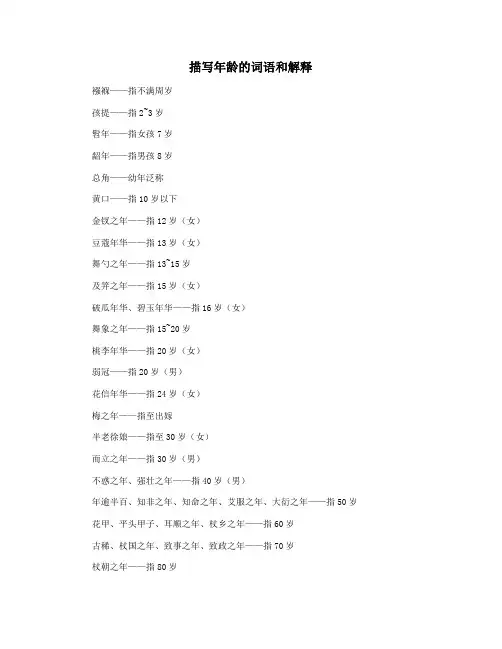

描写年龄的词语和解释襁褓——指不满周岁孩提——指2~3岁髫年——指女孩7岁龆年——指男孩8岁总角——幼年泛称黄口——指10岁以下金钗之年——指12岁(女)豆蔻年华——指13岁(女)舞勺之年——指13~15岁及笄之年——指15岁(女)破瓜年华、碧玉年华——指16岁(女)舞象之年——指15~20岁桃李年华——指20岁(女)弱冠——指20岁(男)花信年华——指24岁(女)梅之年——指至出嫁半老徐娘——指至30岁(女)而立之年——指30岁(男)不惑之年、强壮之年——指40岁(男)年逾半百、知非之年、知命之年、艾服之年、大衍之年——指50岁花甲、平头甲子、耳顺之年、杖乡之年——指60岁古稀、杖国之年、致事之年、致政之年——指70岁杖朝之年——指80岁耄耋之年——指80~90岁豆蔻年华年轻力壮牙牙学语蹒跚学步血气方刚年逾花甲半老徐娘年过半百人初生叫婴儿,不满周岁称襁褓。

2至3岁称孩提。

女孩7岁称髫年。

男孩7岁称韶年。

10岁以下称黄口。

13岁至15岁称舞勺之年。

15岁至20岁称舞象之年。

女孩12岁称金钗之年。

女孩13岁称豆蔻年华。

女孩15岁称及笄之年。

16岁称碧玉年华;20岁称桃李年华。

24岁称花信年华;女子出嫁称票?梅之年。

男子20岁称弱冠。

30岁称而立之年。

40岁称不惑之年。

50岁称知命之年。

60岁称花甲或耳顺之年。

70岁称古稀之年。

80岁称杖朝之年。

80至90岁称合?之年,耄耄之年。

100岁乐期颐。

另外,还有称童年为总角或垂髫,称青少年为束发,女子待嫁称待年或待字,称老年为皓首或白首,称长寿老人为黄发等等。

舞象之年【解释】舞象——男十五岁~二十岁。

金钗之年【解释】年龄代称,古人指女子十二岁的年龄。

豆蔻年华【解释】豆蒄:多年生草本植物,比喻处女。

指女子十三四岁时。

及笄之年【解释】笄:束发用的簪子。

古时女子十五岁时许配的,当年就束发戴上簪子;未许配的,二十岁时束发戴上簪子。

古代女子满15岁结发,用笄贯之,因称女子满15岁为及笄。

广东江门嫁娶风俗篇一:民间嫁娶风俗民间嫁娶风俗1、解放前,男女青年的婚姻一般都禀承“父母之命,媒妁之言”,要请人排八字、算命占卜等,带有强烈的封建色彩。

但一些婚嫁习俗仍沿袭了下来,并有着浓厚的地方文化底蕴。

旧时,乡间男女一般在20岁左右开始择偶,央人作伐。

男女青年和双方家庭一经同意,即择日订亲。

男方托介绍人送礼金或饰服作聘礼至女方,叫“押日”,并宴请至亲好友,“老沙”一带称“小婚”,亦即订婚,双方婚事才算确定。

结婚,男方须备彩礼,选日子,由介绍人去女方商定完婚日期,男女双方到政府部门登记领取结婚证。

男方办喜酒,新郎由介绍人陪同上岳家迎娶,然后回家恭候新娘,妇方随之“起妆”。

妆奁多为家具、被褥、家用电器等。

新娘于下午盛装出嫁,告别父母亲人,在介绍人前导和同村几个少女陪同下乘坐自行车或汽车于华灯初上时至夫家。

男方在门口放爆竹欢迎。

婚礼开始,入席宴饮,新娘参见公婆及长辈。

宴后,亲朋参观新房,说笑取乐,称“闹新房”。

婚后三日,新妇偕夫回娘家谢亲,俗叫“回门”,当天返回。

满月后,回娘家探亲。

“老沙”还有“会亲”旧习,即男方于婚后数日,邀请新妇的长辈及兄弟姐妹等亲属来家聚宴,作为来往走动的开始。

随着新风尚的逐渐兴起,旧时的习俗日渐淡化,男女青年自找对象,或托人介绍,经自由恋爱,双方同意,并征询父母意见后,即可商谈婚事。

一般由男方送礼下聘,约定婚期。

婚期通常选在“五一”、国庆、元旦、春节等节日。

婚前,备新房,添置家具,领取结婚证。

婚日,男女方都以香烟、糖果款待来客,办几桌酒筵欢宴亲戚朋友,以示喜庆。

婚事简朴、热闹,少数旅行结婚的,就更简便。

但乡间不少地方在筹办婚事时仍保留着“押日”“回门”“会亲”等风俗。

2、新中国成立前,新乡有早婚习俗,男子婚龄一般在15至20岁,女子婚龄一般在15至18岁。

男女婚姻须遵父母之命,媒妁之言,门当户对。

嫁娶过程中有许多繁文缛礼。

议婚:初议婚,家长先托媒人,经媒人往来通话,了解对方属相,按阴阳学的迷信说法看双方属相的冲合。

![[古代年龄的别称]年龄的别称](https://uimg.taocdn.com/fe61a0a00129bd64783e0912a216147917117ee7.webp)

[古代年龄的别称]年龄的别称篇一:[年龄的别称]文学常识小升初大全一、常见借代词语1、桑梓:家乡2、桃李:学生3、膝下:幼年4、华盖:运气5、同窗:同学6、烽烟:战争7、巾帼:妇女 8、丝竹:音乐9、须眉:男子 10、南冠:囚犯11、手足:兄弟12、汗青:史册13、白丁、布衣:百姓14、伉俪:夫妻15、伛偻,黄发:老人16、桑麻:农事17、提携,垂髫:小孩18、三尺:法律19、婵娟、嫦娥:月亮20、庙堂:朝廷21、社稷/轩辕:国家22、函、简、笺、鸿雁、札:书信二、常见作者及作品1、唐宋八大家:韩愈、柳宗元、欧阳修、苏洵、苏轼、苏辙、王安石、曾巩2、“韩柳”:并称“韩柳”的是韩愈和柳宗元,他们是唐朝古文运动的倡导者。

3、一门父子三词客(又称“三苏”):苏洵(老苏)、苏轼(大苏)、苏辙(小苏)。

4、豪放派词人:苏轼、辛弃疾,并称“苏辛”;婉约派词人:李清照(女词人)5、诗仙:李白;诗圣:杜甫;诗佛:王维;诗狂:贺知章诗杰:王勃;诗鬼:李贺;诗囚:孟郊;诗天子:王昌龄诗魔:白居易;诗神:苏轼;诗豪:刘禹锡;诗骨:陈子昂诗奴:贾岛6、屈原:我国第一位伟大的爱国诗人,他创造了“楚辞”这一新诗体,开创了我国诗歌浪漫主义风格。

7、孔子名丘,字仲尼,春秋时鲁国人,他是儒家学派的创始人,被称为“孔圣人”,孟子被称为“亚圣”,两人并称为“孔孟”。

8、苏轼称赞王维“诗中有画,画中有诗。

”9、杜甫是唐代伟大的现实主义诗人,其诗广泛深刻的反映社会现实,被称为“诗史”,杜甫也因此被尊为“诗圣”,有著名的“三吏”:《潼关吏》、《石壕吏》、《新安吏》;“三别”:《新婚别》、《垂老别》、《无家别》。

10、我国第一部纪传体通史是《史记》(又称《太史公书》),作者是汉朝的司马迁,鲁迅称《史记》为“史家之绝唱,无韵之《离骚》”,有:12本纪、30世家、70列传、10表、8书,共130篇。

11、“四史”:《史记》、《汉书》、《后汉书》、《三国志》。

年龄称谓大全0岁赤子、襁褓:未满周岁的婴儿。

赤子:刚生的婴儿,后比喻热爱祖国,对祖国忠诚的人。

“赤子之心”即婴儿之心,婴儿之心当然纯洁无瑕,没有丝毫杂念。

孔颖达疏:“子生赤色,故言赤子。

”襁褓:背负婴儿用的宽带和包裹婴儿的被子汤饼之期:指婴儿出生三日。

旧俗小儿出生三日,设筵招待亲友谓之“汤饼筵”,也作“汤饼宴”、“汤饼会”。

1岁牙牙:象声词,婴儿学语的声音。

如牙牙学语,指小孩开始学话。

清•袁枚《祭妹文》“两女牙牙,生汝死后,才周碎耳。

”周晔,指婴儿周岁。

我现在只有两个牙牙学语的女孩,生在你死以后,才一周岁。

2岁孩提:指初知发笑尚在襁褓中的幼儿,指2——3岁的儿童。

提,是指可以小儿可以提抱,指其小。

韩愈诗中就有“两家各生子,提孩巧相如”句。

两家生子时一样聪明8岁总角:八九岁至十三四岁的少年。

古代儿童将头发分作左右两半,在头顶各扎成一个结,形如两个羊角,故称“总角”。

“总角之宴,言笑晏晏”:少年时一起愉快地玩耍,尽情地说笑。

童龀[ch6n]:龀,《说文》中有“男八月生齿、八岁而龀;女七月生齿、七岁而龀”的说法。

可以看出,孩子乳牙脱落,长出恒牙,称为“龀”。

“童龇”,指儿童少年时期。

始龀、髫年:女孩7岁。

始龀、龆年:男孩8岁。

根据生理状况,男孩八岁、女孩七岁换牙,脱去乳齿,长出恒牙,这时叫“龀”,“龆年”或“髫年”。

tiao:龆年(儿童换牙之年。

引申幼年)tiao髫:古时候小孩前额下垂的头发,9岁九龄:9岁。

黄口:10岁以下。

常用以讥讽别人年幼无知。

“黄口”本指雏鸟的嘴,借指儿童。

束发:男子十五岁。

到了十五岁,男子要把原先的总角解散,扎成一束。

舞象之年:少年十五至二十岁。

“舞象”是指男子的15-20岁,又是成童的代名词,原本是古武舞名。

《礼记•内则》:“成童,舞象,学射御。

”《疏》曰:“成童,谓十五以上;舞象,谓舞武也。

此俗缘于古时岭南多象,秦朝特在左江流域设置象郡。

至明代广西还设有驯象卫,用象作为生产及运输工具,有象耕象舞之习尚。

中国的先哲们喜欢用独到的视角审视人生百态,他们喜欢用概括性的表述和富有哲理性的语言指点江山、世态。

比如对人从生到死的概括莫过于那句中国人都喜欢引用古训:十岁不愁、二十不悔、三十而立、四十不惑、五十知天命、六十耳顺、七十古稀、八十耄耋。

九十是什么?九十老童呗。

你看凡年逾九十的翁妪几乎都是五官缩蹙、须稀发疏、雌雄难辨,更常常遗东忘西、耳聋口拙、问南言北,上厕所忘拉裤子,出门不认儿女,令人忍俊不止。

不是老童是老圣?十岁不愁:玩是儿童的天性,喜玩者何愁之有。

包括成年人因贪玩而无所事事者多是被称为没心没肺、游戏人生。

正是:玩者不愁愁者不玩。

真正有愁者去玩的,那不是玩,是闹,是发泄。

孩童喜玩不愁是天性,但过于贪玩,国人则称之为顽石劣性,因为他们认为玩物丧志。

正是:少年若天性,成长使之然。

孩子们都是塑造出来的。

二十不悔:中国人喜欢讲自古英雄出少年。

纵览历史少年才俊代代辈出,他们或为国为民血战沙场或激扬文字指点江山,成为中华民族最可歌可泣的一部分。

无怪乎伟人感叹:世界是你们的,也是我们的但归根结底是你们的。

你们年轻人朝气蓬勃,正在兴旺时期,世界寄托在你们身上。

“二十”无暇?当然不是。

二十之青年富于青春,赌资雄厚,学性方勃,顽劣尚存,自谓热血,确有不少摇摆于正邪之间。

无论跌倒或撞的头破血流,总会一言蔽之:无悔。

再用年轻时最爱表述的爱情宣言——噯情ゼ跑徿套如果我爱你是×,那么我不想我√。

如果因√而失去你,那我宁愿×一辈子——讲这话时一定不会想到,生命有限人生无常,少壮不努力老大徒伤苦。

青春的赌资是有限的不是无限的,那些老时一事无成、穷困潦倒的人,几乎都是把有限的青春作为无限的赌资任意透支而糟蹋了。

三十而立:自2000多年前老夫子说他三十即建功立业后,三十就成了中国人特别是父辈衡量男儿(子孙)是否安身立命的度量衡。

三十而立,不是指男人是否能养活自己。

在孔夫子之后的漫长岁月里,众多的儒家学究们把它演化成考量那些世世代代上背负着祖宗、下牵引着儿女的男人们学业有成、事业有成的又要传承中华文化传统的标杆。

农历月份的雅称一月:正月端月初月嘉月新月开岁陬月征月华岁早春孟春新正二月:丽月杏月花月仲月仲春酣月如月命月三月:桃月绸月季月莺月晚春暮春蚕月桐月晓春鸢时四月:阳月麦月梅月纯月清和初夏余月孟夏正阳朱明五月:蒲月榴月郁月呜蜩天中仲夏皋月六月:荷月焦月署月精阳溽暑季暑且月伏月七月:瓜月巧月兰月兰秋肇秋新秋首秋相月凉月八月:桂月仲商竹春正秋仲秋壮月九月:菊月暮商霜序朽月季秋玄月青女月三孟秋十月:良月露月初冬开冬阳月冬飞阴月十一月:畅月葭月仲冬幸月龙潜月十二月:冰月腊月严月除月季冬残冬末冬嘉平穷节星回节秋天的雅称集锦1.三秋古时人们将秋季的七、八、九月份分别称为孟秋、仲秋、季秋,合称“三秋”,代指秋天。

“三秋”有时也指秋季的第三个月,即农历九月,如唐代诗人王勃的《滕王阁序》中有“时维九月,序属三秋”之句,再如唐代杜审言《登襄阳城》中有“旅客三秋至,层城四望开”之句。

2.九秋整个秋季共分为九旬,故古人有时也用“九秋”来代称秋天。

如晋代诗人张协的《七命》诗曰:“唏三春之溢露,溯九秋之鸣飙。

” 再唐代白居易《望月有感》诗曰:“吊影分为千里雁,辞根散作九秋蓬。

”3.金秋或“金天”按五行(水火木金土)推演,秋属金,故称“金秋”或“金天”。

如唐代诗人王维的《奉和圣制天长节赐宰臣歌应制》一诗中就有这样的句子:“金天净兮丽三光,彤庭曙兮延八荒。

”而唐初另一位诗人陈子昂在《送著作佐郎崔融等从梁王东征》也有这样的句子:“金天方肃杀,白露始专征。

”4.素秋或素节古人认为,秋天的颜色为五色(青赤白黑黄)中的“白”,故称。

有时指重阳节,有时则泛指秋天。

宋朝大文学家欧阳修在《水谷夜行寄子美圣俞》云:“我来夏云初,素节今已届。

”再如唐代廖匡图在《松》中有云:“直待素秋摇落日,始将凡木斗荣枯。

”5.金素南朝梁代文学家萧统编撰的《昭明文选》辑南朝宋代山水诗人谢灵运《永明三年七月十六日之郡初发都》诗:“术职期阑署,理棹变金素”。

李善注:“金素,秋也。

传统文化(生日习俗)经过了十月怀胎,一朝分娩,一个新的生命呱呱坠地。

而一个人的生日也在这一刻确定了。

在中国的民间信仰中,一个人出生时的“生辰八字”被赋予无比重要的意义,它甚至关系着这个人一生的前途命运,如婚姻、仕途、财富、死亡等等。

在中国的很多地方,孩子在出生后的几天要做“三朝”。

孩子在出生后,大都是紧闭着双眼的,总要到第三天(古代习俗称为“三朝”)或三天以后才睁开。

按照习俗,孩子睁开眼后要先看父亲,后看母亲,然后再看其他亲友,以示永远孝顺父母。

民间还流传一种说法:孩子睁开眼睛看到的第一个人是什么样的,这个孩子以后就会长成什么样子。

这时来探望的亲戚朋友往往馈赠给孩子鸡蛋、红糖、小孩衣物等礼物以表示祝贺。

其中,鸡蛋多染成红色,称为“红蛋”。

因是贺喜,所以也称为“喜蛋”。

中国古代黎民百姓过生日,称为生辰。

我国的生日习俗历来比较注重老人和孩子两头,对成年人的生日则没那么讲究。

老人把生日叫寿辰,不过不是每个人都有资格这么叫,寿分三种:上寿、中寿、下寿,上寿百岁、中寿80、下寿60。

也就是说,你最少要有六十岁才能为自己做寿,也才能把自己的生日称为寿辰。

做寿的人还有一个称呼,叫寿星。

寿星一指二十八宿中的角亢;二指南极老人,为民间神话中司长寿之神,其典型形象为龙钟老态,慈眉善目,手捧仙桃,身边有鹿鹤相随,所以后来也把做寿之人称为寿星。

中国民间的祝寿活动非常盛行。

寿辰那天,要设寿堂,挂寿联、寿图,摆宴庆贺。

寿联上写“福如东海长流水,寿比南山不老松”之类的吉祥话。

寿图有《寿星图》、《王母献寿图》、《八仙庆寿图》、《麻姑献寿图》等。

麻姑是传说中的长寿女仙,《抱朴子》说,她能指米为珠,曾见东海三次变为桑田。

古代寿宴所用食物中不可缺少的是面条和寿桃。

《新唐书·后妃传》记载,唐玄宗的王皇后怕皇帝冷落了自己,另立新宠,一天对玄宗说:“陛下独不念阿忠脱紫半臂易斗面,为生日汤饼邪?”可见唐人过生日是吃汤饼的。

“汤饼”也叫做“水引”,就是面条,生日汤饼既然是长寿之意,寿宴上自是不可缺少的。

古代过生日的习俗和讲究有哪些在我国,历来过节都有很多习俗讲究,而你知道在古代时过生日有些什么习俗与讲究吗?古代过生日的习俗讲究是什么样的?需要注意的事项有哪些?想了解的话那就来看看下面的相关内容吧!古代过生日的习俗和讲究有哪些在过去,“过生日”和“祝寿”是有严格区别的。

因为“寿”字的本意是指人的年龄大,如《说文》所释:“寿,久也。

”《广韵》所释:“寿,寿考(同老)。

”《篇海类编》所释:“寿,老年也。

”民间把“五福”俱全视为人生最大的幸福,所谓“五福”就是《尚书·洪范》中记述的:“一曰寿,二曰富,三曰康宁,四曰攸(同有)好德,五曰考终命(即有一个好的人生结局)。

”把“寿”推为“五福”之首。

正是在这种人生观的指导下,从古至今人们十分重视各种追求和祝愿长寿的活动,由此也就产生了祝福长寿的礼仪。

这种礼仪大都是在老年人的生日时举行的,当地称之为“祝寿”、“拜寿”、“贺寿”、“庆寿”、“做寿”、“过好日子”等等。

从上述传统观念出发,把幼、少、青、壮年的生日礼仪,叫做“过生日”,而不能叫做“祝寿”,俗以为这样叫了是会“折寿”、“短命”的。

那么,在什么年龄“过生日”才能叫“祝寿”呢?这从来没有统一的规定。

从当地民间习惯来说,一是要在50岁以上或是有了孙儿;二是父母已经去世。

一个人如果父母健在,即使已经过了50岁,也不能在家中“祝寿”,只能“过生日”,这就是古人所说的“尊亲在不敢言老”。

古人把“寿”分为上中下,100岁称上寿,80岁称中寿,60岁称下寿。

因此,并不是人的每一个生日都可以称作“寿”的。

古人对于祝寿和人的年龄段,都有一些专门的称呼和比喻。

首先,对于男性和女性的祝寿有不同的称呼,男性称为“椿寿”,女性称为“萱寿”。

天命之年指男子进入五十岁这个年龄段。

花甲之年指人进入六十岁这个年龄段,六十岁又称“耳顺之年”。

古稀之年指人进入七十岁这个年龄段。

耄耋之年指八九十岁的高龄老人。

期颐指人满百岁。

百岁以上的寿星,也有以“天年”作喻的,意思是上天赐予的高寿。