语文:2.5《华罗庚》课文精讲

- 格式:doc

- 大小:23.50 KB

- 文档页数:9

《华罗庚》教案一. 教学目标:1. 引导学生了解华罗庚的生活经历,思考华罗庚的生命价值,从中汲取人生的教益2. 把握本篇传记在组织材料和语言上的特点,以便在写作中借鉴和运用3. 培养学生分析文学作品的能力二. 教学重、难点1. 重点:(1)引导学生了解华罗庚的生活经历,思考华罗庚的生命价值,从中汲取人生的教益(2)把握本篇传记在组织材料和语言上的特点,以便在写作中借鉴和运用2. 难点:(1)本传记在组织材料上的特点(2)理解文章中所引用到的华罗庚的一些话语特别是诗句三. 教学方法:多媒体、讲授法、讨论法四. 课时安排:2课时五. 教学步骤:第一课时(一).教学要点:了解华罗庚的人生经历,感受其高尚品格,汲取人生的教益(二)教学过程1. 导入语:同学们,人们常说“兴趣是最好的老师”,那么最大的兴趣又是什么呢?微软总裁比尔•盖茨说过:“在你最感兴趣的事物上,隐藏着你人生的秘密。

”他的意思是:一个人的最大爱好很大程度上决定了他的人生方向。

我国数学界的名人华罗庚就是一个很好的例子。

同学们知道华罗庚最敢兴趣的事物是什么?(数学)今天我们一起来学习《华罗庚》这篇文章,一起来了解他的人生与数学的不解之缘。

(板书:华罗庚)2. 请大家翻开课本第30页,本文作者顾迈南,她是新华社女记者,采访对象多为科技界名人和科技界发生的重大事件,关于她的作品请大家看一下课件。

3. 下面请大家用五分钟的时间浏览一下全文,留意一下:从这篇文章中我们能否想象出华罗庚的具体肖像?能否了解到他家庭婚姻生活中的点点滴滴?4. 让生回答刚才的问题(不能),那我们主要了解到的是什么?(华罗庚的求学和事业)5. 下面我们一起来学习第一个小标题的内容大家看看:这是一个什么结构?重心在哪?(定中结构,重心在后)由此我们不仅了解到华罗庚的青年时代是艰辛的,而且还了解到他是自学成材的。

那么,他是否从小就自学呢?(不是)如以失学作为界限,这一部分的内容可以分为失学前和失学后两部分,失学后的他又遇到了更大的挫折:一场可怕的伤寒症使他双腿残疾了;所以失学后那部分的内容又可以分为残疾前和残疾后两部分。

《华罗庚》教案一. 教学目标:1. 引导学生了解华罗庚的生活经历,思考华罗庚的生命价值,从中汲取人生的教益2. 把握本篇传记在组织材料和语言上的特点,以便在写作中借鉴和运用3. 培养学生分析文学作品的能力二. 教学重、难点1. 重点:(1)引导学生了解华罗庚的生活经历,思考华罗庚的生命价值,从中汲取人生的教益(2)把握本篇传记在组织材料和语言上的特点,以便在写作中借鉴和运用2. 难点:(1)本传记在组织材料上的特点[来源:](2)理解文章中所引用到的华罗庚的一些话语特别是诗句三. 教学方法:多媒体、讲授法、讨论法四. 课时安排:2课时五. 教学步骤:第一课时(一).教学要点:了解华罗庚的人生经历,感受其高尚品格,汲取人生的教益(二)教学过程:[来源:]1. 导入语:同学们,人们常说“兴趣是最好的老师”,那么最大的兴趣又是什么呢?微软总裁比尔•盖茨说过:“在你最感兴趣的事物上,隐藏着你人生的秘密。

”他的意思是:一个人的最大爱好很大程度上决定了他的人生方向。

我国数学界的名人华罗庚就是一个很好的例子。

同学们知道华罗庚最敢兴趣的事物是什么?(数学)今天我们一起来学习《华罗庚》这篇文章,一起来了解他的人生与数学的不解之缘。

(板书:华罗庚)2. 请大家翻开课本第30页,本文作者顾迈南,她是新华社女记者,采访对象多为科技界名人和科技界发生的重大事件,关于她的作品请大家看一下课件。

3. 下面请大家用五分钟的时间浏览一下全文,留意一下:从这篇文章中我们能否想象出华罗庚的具体肖像?能否了解到他家庭婚姻生活中的点点滴滴?4. 让生回答刚才的问题(不能),那我们主要了解到的是什么?(华罗庚的求学和事业)[来源:]5. 下面我们一起来学习第一个小标题的内容[板书:一.艰苦自学的青年时代]大家看看:这是一个什么结构?重心在哪?(定中结构,重心在后)由此我们不仅了解到华罗庚的青年时代是艰辛的,而且还了解到他是自学成材的。

那么,他是否从小就自学呢?(不是)如以失学作为界限,这一部分的内容可以分为失学前和失学后两部分,失学后的他又遇到了更大的挫折:一场可怕的伤寒症使他双腿残疾了;所以失学后那部分的内容又可以分为残疾前和残疾后两部分。

华罗庚1 .课文解读⑴作者简介顾迈南,新华社记者,著有大量科学家传记作品,如《中国当代科学家的奋斗之路》、《华罗庚传》、《丁肇中:故国情深》、《李政道》等。

⑵基本解读这篇传记作品的描述对象,是中国现代杰出的数学家华罗庚。

与《“布衣总统”孙中山》主要通过生活细节突出传主某一方面的精神特性的写法不同,这篇文章较为完整的介绍概括了传主华罗庚一生的生活经历。

但是,一个人的一生是漫长的,有许多生活事实可能是芜杂的,要通过有限的文字给人物做传,也只能抓住最能凸现人物特征的某些材料,来为人物进行文字画像。

这篇文章突出了华罗庚三方面的特征:(1)华罗庚艰难曲折的求学、治学经历;(2)华罗庚在数学领域里杰出的成就;(3)华罗庚作为一个新旧中国交替时代的科学家所特有的爱国情怀。

这篇文章在写法上也有三个突出特点。

第一,以时间流变为线索,勾勒传主的基本生命历程,概括性地描绘出较为完整的华罗庚形象。

文章涉猎传主的事实虽多,但这些内容全部编制在时间的年轮中,组合在华罗庚生命的转变中,所以,文章的脉络仍然非常清晰,材料多而不乱。

这种写法,是传记文最常用、同时也可以非常灵活变化着来运用的一种写作形式。

第二,这篇文章嵌入了多首华罗庚的诗词,使得这篇科学家的传记,显现出一种古朴文雅的风格来。

第三,作者仍然有意识的讲述了一些小故事,增加了文章的活泼度,使文章具有生动的可读性。

文章首先讲述了一个“伯乐识马”的小故事:1930 年,北京清华大学数学系主任熊庆来通过一篇论文看出华罗庚“真不简单”,建议“应该请他到清华来”。

这个小故事具有多重意义。

(1)在描写传主形象方面,这个故事表明了19 岁的华罗庚非同寻常的数学才分以及他命运的一个重要转折,突出了传主的基本特性。

(2)华罗庚的数学才能被熊庆来发现,命运发生转变,后来他自己也成为新的“伯乐”,发现和扶持了陈景润等年轻学者。

这个故事为后文埋下伏笔。

文章的这种写法有内韵。

(3)在时间叙述上,从华罗庚“出名”时起笔,是一个倒叙,并由此引出他“他已经走过了相当坎坷的生活道路”。

2019-2020年高中语文 2.5《华罗庚》优化全解粤教版必修1一览众山小1.整体感知这篇传记作品的描述对象,是中国现代杰出的数学家华罗庚。

与《“布衣总统”孙中山》主要通过生活细节突出传主某一方面的精神特性的写法不同,这篇文章较为完整的介绍概括了传主华罗庚一生的生活经历。

但是,一个人的一生是漫长的,有许多生活事实可能是芜杂的,要通过有限的文字给人物做传,也只能抓住最能凸现人物特征的某些材料,来为人物进行文字画像。

这篇文章突出了华罗庚三方面的特征:(1)华罗庚艰难曲折的求学、治学经历;(2)华罗庚在数学领域里杰出的成就;(3)华罗庚作为一个新旧中国交替时代的科学家所特有的爱国情怀。

这篇文章在写法上也有三个突出特点。

第一,以时间流变为线索,勾勒传主的基本生命历程,概括性地描绘出较为完整的华罗庚形象。

第二,这篇文章嵌入了多首华罗庚的诗词,使得这篇科学家的传记,显现出一种古朴文雅的风格来。

第三,作者仍然有意识的讲述了一些小故事,增加了文章的活泼度,使文章具有生动的可读性。

2.学法指导了解华罗庚其人其事,领悟、学习他奋力拼搏、自学成才的毅力和献身科学事业、为人民服务的爱国精神;还需要了解人物传记的特点及写法,学会把握细节,注意揣摩语言,同时要了解作家作品的相关知识,掌握、积累文中的重点字词。

通过认识他人,来提高对自我的认识。

庖丁巧解牛1.文题解读《华罗庚》是华罗庚先生的权威传记版本之一,书中对华老的生平和事迹进行了翔实的介绍。

该书对了解中国科学文化的演进、科学人才的成长以及当前的创新文化建设有重要启迪。

2.走近作者顾迈南,女,1931年11月29日生于山东章丘,1950年参加工作,1953年进入新华社,1962年起任专职科学记者,以大量新闻和通讯的形式,报道了中国科技界发生的许多重大事件。

其中的长篇通讯和特写,新华社播发后被国内外报纸广泛采用。

在此期间,还与人合作写了6集电视连续剧《华罗庚》,出版了专著《中国当代科学家的奋斗之路》、《炎黄之光》、《华罗庚传》等。

小学二年级语文《华罗庚的故事》原文、教案及教学反思语文是语言和文化的综合科。

语言和文章、语言知识和文化知识的简约式统称等都离不开它。

它是听、说、读、写、译、编等语言文字能力和知识,文化知识的统称。

也可以说,语文是口头和书面的语言和言语的合称,是语言规律和运用语言规律所形成的言语作品的言语活动过程的总和。

以下是整理的小学二年级语文《华罗庚的故事》原文、教案及教学反思相关资料,希望帮助到您。

小学二年级语文《华罗庚的故事》原文华罗庚上小学时非常喜欢数学。

他除了看课本外,还常常借老师的书看。

一次,他发现有位大教授写的有关数学的文章有些不对劲。

他看了又看,算了又算,最后,认为这位教授真的错了。

于是,他跑到老师那里,问:“老师,您告诉我,我可以给大教授指出错误吗?”老师笑着说:“当然可以了,谁都会有错儿的!”在老师的鼓励下,华罗庚很快写好了一篇文章,寄给了杂志社。

过了一段时间,邮递员给华罗庚送来了一个小邮包。

他拆开一看,里面是一本新的杂志,上面有他的那篇文章,还附有一封编辑写给他的表扬信。

华罗庚心里别提多高兴了。

从此,华罗庚对数学更有兴趣了。

后来,他成了一位世界的数学家。

小学二年级语文《华罗庚的故事》教案教学目标:1、写本课10个生字,会读文中16个生字。

2、能正确、流利、有感情地朗读课文。

教学重点:理解课文内容,了解华罗庚对数学的严谨与执著。

教学难点:理解课文内容,了解华罗庚对数学的严谨与执著。

教具准备:课件板书设计:华罗庚的故事教学过程:第一课时一、导入1、请同学们根据查阅的资料介绍一下华罗庚是什么人?2、过渡师:华罗庚在数学方面取得了巨大的成就,下面就让我们了解一下他的童年。

二、学文(一)揭示课题,齐读课题。

(二)自读课文,自学生字。

1、自读课文,老师提示要注意认读生字,多和生字打招呼,直读到自己满意为止。

2、同桌互读。

3、指名接段读文。

4、学生评价刚才那几个同学读书的情况。

(1)评价优点(2)提点意见5、出示生字,会读的字多读读,不会读的字到课文中找一找念什么,并想想怎样记住它。

5.华罗庚·课文精讲[自主研学平台]一、作家作品顾迈南,新华社女记者,主要作品有长篇通讯《死生甘愿同依——悼华罗庚教授》,传记著作《华罗庚传》等。

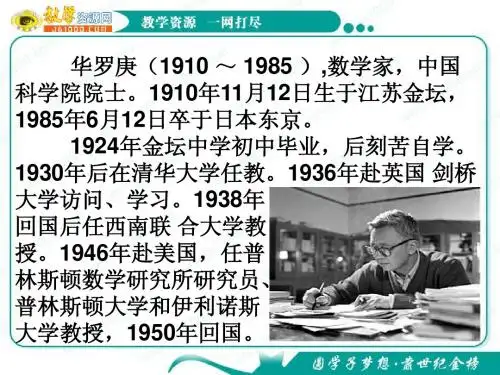

二、写作背景1.关于华罗庚从五四运动开始,古老的华夏大地就响起了要求科学、民主的呼声。

但在反动统治下,政治的黑暗使一大批才华横溢的科学家无用武之地,他们不得不远涉重洋到国外去寻求发展。

华罗庚经过顽强自学终于成为数学名家时,也由于同样的原因心怀惆怅地到了海外。

华罗庚在美国当教授时,年薪高达两万美元(按当时的购买力相当于现在币值的5倍),有小洋楼和汽车。

但他常说:“梁园虽好,非久居之乡!”他一直希望“回国和苦兄弟们在一起,把祖国建设好”。

当华罗庚闻知新中国成立的消息时,便毅然回到国内从头开始。

一名美国教授后来评论他:“华罗庚若留在美国,本可以对数学作出更多贡献。

但他回国对中国数学也是十分重要的。

很难想象,如果他不回国,中国数学会怎么样。

”更难能可贵的是,华罗庚受毛泽东《实践论》的启发,坚持到群众中去,第一次使数学从书本走向生产实际,在应用数学的推广方面取得了举世瞩目的成绩。

他也因此被广大群众誉为“人民的数学家”。

2.作者的有关自述“在我的记者生涯中,日常首要的工作是采访报道科技界发生的重大事件,在完成新闻报道任务的同时,我很注意观察和记录科学家们的活动,并且除了发新闻外,尽量以通讯、特写一类的形式报道他们。

逐渐地,我在采访中发现,这些成功人物的背后都有一段非凡的、鲜为人知的动人经历。

于是,便抓紧一切机会深入地采访他们以及他们周围的人。

先是用新闻或通讯、特写,把采访所得写成文章,由新华社播发。

这中间,有的人物在国外讲学时猝然去世,噩耗传来,编辑部要我尽快拿出有关他们的身世文章——例如华罗庚,1985年在日本讲学时猝然倒在东京大学的讲台上,我用一天的时间写出了长篇通讯《死生甘愿同依——悼华罗庚教授》,这篇通讯播发后,国内外报纸广泛采用。

过后,编辑部的同志们问我何以用如此快的速度写出了这篇通讯,我笑而未答。

其实,在这之前,我已经用18个月的时间写出了《华罗庚传》一书,正在出版社排印。

从中抽出几千字的东西当然十分容易。

”(摘自顾迈南《记者要当“两广总督”——关于科学家的采访写作和材料积累》)三、重点字词1.字音坎坷(kǎn kě)扉页(fēi)绰号(chuò)怜悯(lián mǐn)褒奖(bāo)矩形(jǔ)追溯(sù)蜚声(fēi)2.字形箩筐脱口而出莫名其妙瘟疫生涯有志者事竟成撰写赞赏备至出类拔萃3.词义惨淡经营:苦费心力。

蜚(fēi)声:扬名。

商榷(què):商讨。

置若罔闻:放在一边不管,好像没听见一样。

铭记:深深地记在心里。

金瓯(ōu):金属的盆盂之类,文中比喻完整的疆土,泛指国土。

梁园:即梁苑。

园囿名,在今河南商丘东。

汉梁孝王(刘武)为宴饮宾客、游乐而建。

文中借指游聚的地方。

[教材优化全析]一、文脉梳理全文自然分为四部分。

第一部分:19岁的华罗庚因一篇文章受到清华教授的重视。

第二部分:艰苦自学的青年时代。

家境的贫寒、身体的残疾都不能阻止华罗庚对数学的痴迷,终于在19岁时发表著名论文。

第三部分:研究数论得出华氏定理。

华罗庚年轻有为,一方面是他有天分,更重要的是他对数学的执著、对祖国的爱。

他是一个学者,更是一个爱国者。

第四部分:致力于中国的数学研究和教育事业。

华罗庚不仅是个数学家,还可以说是个教育家。

在数学领域,他卓有成就;在教育领域,他有自己培养数学人才的理论,并且培养出许多数学人才。

二、内容详解全文有三个小标题,加上一个开头,自然分成了四部分。

第一部分:文章没有按照顺序从华罗庚的小时候写起,而是从一篇文章写起,写这篇文章受到清华数学系主任的高度重视,从而引出了华罗庚。

这样写符合华罗庚成名的经历,表现了他年纪轻轻就崭露头角,显示出出众的数学才华,而且行文有波澜,更能引起读者的兴趣。

第二部分:艰苦自学的青年时代。

第1段,简单写了华罗庚的出生与家世。

写他的家世,突出的是他家境的贫寒,这就为下文作了铺垫;写他的出生,与他名字的由来结合在一起,反映了独特的地方民俗,读来很有趣味。

第2、3、4段,写华罗庚在中学时代就显示出数学才华,并因王老师的关系而对数学的兴趣格外的浓厚了。

这里首先写了华罗庚读初中时迅速解答《孙子算经》中“物不知其数”算题的事例,生动地表现了华罗庚的早慧。

这很容易给人造成华罗庚是天才的印象,所以作者接下来引用了华罗庚的一首诗,其中有“勤能补拙是良训,一分辛苦一分才”的名句,说明华罗庚成才更因为他的勤奋和刻苦。

王老师培养、鼓励华罗庚攀登数学高峰的事例,说明了“伯乐”的重要性。

由此可看出,一个人成才是良好内因和必要外因相结合的结果。

第5、6段,写华罗庚无奈辍学工作后,依然对数学非常痴迷,在艰苦的条件下仍旧坚持自学数学。

文中通过引用华罗庚姐姐的话表现了华罗庚的刻苦,通过写他“罗呆子”的绰号反映了他的痴迷,通过写他与父亲的争执表现了他的执著。

第7~10段,华罗庚因瘟疫而左腿残疾之后,面对别人的议论,开始了自己的数学家生涯,年仅19岁时发表了那篇著名论文。

贫困、残疾、人们的议论,这一切不幸与坎坷反而促使华罗庚作出了一生的选择。

这种选择基于兴趣和条件,经过了认真的思索,反映了华罗庚执著而理智的性格。

第三部分:研究数论得出华氏定理。

这一部分是华罗庚事业及思想的发展与成熟期,是文章的重点部分。

第1~5段,年仅21岁的华罗庚进入清华做了助理员后,边工作边学习、研究,并且得到熊庆来老师的鼓励,四年中在数论方面发表了十几篇论文,25岁时就已经蜚声国际。

他因此迅速由助理员提升为助教、教授。

后来留学英国,在剑桥得出著名的“华氏定理”,取得了很多成就。

在这几段中,作者插叙了我国数学研究由古到今的传统脉络,使读者在一个纵向的、更为深广的背景上理解华罗庚的数学研究。

华罗庚在剑桥的研究经历,显示了他卓越的数学才能,表现了中国人的聪明才智。

第6~8段,日军侵华,在英国的华罗庚毅然回国,在极为艰苦的条件之下坚持研究。

这体现了他的爱国精神,他不只是一个学者,他首先是个中国人,在祖国最危难的时候放弃国外优越的条件,毅然回到祖国的怀抱。

第7段引用了华罗庚的几句诗,生动地表现了他对国事的愤慨与忧虑。

第8段描述了华罗庚在昆明时艰苦的研究环境,交代了他的第一部著作《堆垒素数论》未能出版的情况,说明华罗庚的数学研究和国家民族的命运紧密联系在一起。

第9段,写华罗庚的旅苏生活以及《堆垒素数论》。

苏联对华罗庚的褒奖,从侧面反映了华罗庚数学研究的卓越;《堆垒素数论》是华罗庚的成名代表作,也是他事业的一个高峰。

第10~12段,华罗庚怀着忧伤的心情,为了祖国的未来接受美国的邀请,访问美国。

文中引用他出访美国前的一席话,表现了深沉的爱国情怀。

他在美国获得的崇高评价,再次从侧面表现了华罗庚的卓越。

第四部分:致力于中国的数学研究和教育事业。

第1、2段,得到新中国成立的消息,华罗庚放弃国外无比优厚的生活与研究条件毅然回国,并号召留美学生回国建设社会主义。

这体现了他的爱国精神,回扣了上一部分他自己对出国的看法。

爱国不是喊口号,爱国是实实在在的,是对祖国血浓于水的一种情感,是任何条件都不能换走的一种情感。

文中引用了华罗庚给留美的中国学生写的公开信中的话,有情、有理,显示出一颗饱含殷殷爱国情的赤子之心。

第3~6段,写华罗庚回国后致力于数学研究,非常有成就。

他对发展数学的全国性规划的意见,他在典型域方面的研究,他关于数论的两本著作,他撰写的大量数学论文和科普著作……华罗庚的数学研究可以说是硕果累累,为中国数学科学的研究事业作出了重大贡献,这正是他爱国精神的具体体现,是他对祖国沉甸甸的奉献。

第7~10段,写华罗庚注意发现和培养有志于献身数学科学的青年人。

文章详细写了发现、培养陈景润的事例,略写了训练年轻人的步骤及对其他人的培养,既有点,又有面。

由这些事例可以看出华罗庚是一个有远见的人,他不仅自己在学术上卓有成就,还注意培养新人,使中国的数学研究事业具有自身造血功能,能够后继有人。

第11段,写华罗庚将数学应用于生产领域,取得了良好的效果。

数学应用于生产包括两方面,即优选法和运筹学。

数学的这两个方面应用于工农业生产并经传播与推广,在增加产量、提高质量、降低消耗等方面取得了良好的效果。

可以说,华罗庚做了一件前无古人的事情,在当时世界上也是独一无二的事情。

文中引用了华罗庚写自己深入生产第一线的诗,反映了他看到数学应用于生产实际、直接产生效益时的兴奋、自豪之情。

第12~15段,写华罗庚在古稀之年仍然孜孜以求。

他出访讲学,介绍把数学方法教给群众的做法;他参加中国共产党,满怀献身“四化”建设的豪情;他求真务实,自强不息。

文章最后引用华罗庚对新华社记者的谈话,收束全文,突出了华罗庚求“实”的精神。

三、技巧鉴赏1.材料丰富,详略得当写传记切忌记流水账,如果事无巨细,平铺直叙,那样读来只能味同嚼蜡,甚至让人厌烦。

本文在写华罗庚的一生的事迹的时候,就不是事事都记,而是选取华罗庚一生中最重要的、最关键的、最能表现他的品格精神的事件来记,如华罗庚读初中时迅速解答出《孙子算经》中的算题,华罗庚刻苦痴迷地自学,他在昆明生活、工作的情景,等等。

而在写的时候,作者也不是平均用力,而是根据需要有详有略,点面结合,使人物形象丰满而真实,如写华罗庚注意发现和培养有志于献身数学科学的青年人,就详写了发现、培养陈景润的事例,而略写训练年轻人的步骤及对其他人的培养。

这是更高层次上的传记,不仅叙述了人物的经历,更传达了人物的精神和他丰富的内心世界。

2.恰当的引用,生动而“信而有征”文中有多处引用,主要是华罗庚的诗作及言论,也有他人的回忆、评论,等等。

这些材料使本已成为“历史”的人物经历变得鲜活起来,让读者如闻其声,如睹其貌,从而加深了读者的印象,大大增强了文章的可读性,避免了平淡与枯燥。

特别突出的是文中多次引用华罗庚的诗作,不仅生动地表达了华罗庚的观点与心情,而且使华罗庚在读者心目中的形象更加饱满:他不仅是卓有成就的数学家,在数学研究方面硕果累累,而且能做诗填词,具有深厚的人文素养和非同一般的文学才能。

3.侧面烘托,使人物形象更加突出这篇传记文中除用大量笔墨直接描述华罗庚的事迹外,还多次写到其他人对他的回忆、评价,等等,从侧面表现了华罗庚的成长经历及非凡成就,使其形象更加鲜明突出,给读者留下了更为深刻的印象。

如“研究数论得出华氏定理”部分写到了美国数学家狄锐克·莱麦尔对华罗庚的评价,狄锐克·莱麦尔用极其赞赏的口吻和非常专业的术语评价了华罗庚的工作,使我们对华罗庚工作的卓越更加心悦诚服。

四、疑难探究疑难问题:华罗庚究竟是不是天才?探究思路:所谓“天才”是指有卓绝的创造力、想象力,有突出的聪明智慧的人。