原始社会建筑解析

- 格式:ppt

- 大小:23.42 MB

- 文档页数:147

古代建筑发展概况一、原始社会时期的建筑1.原始(北穴居南巢居)●长江:干阑建筑。

eg.浙江余姚河姆渡(榫卯结构)●黄河:木骨泥墙。

eg.仰韶文化(母系)、龙山文化(父系)●最早室内装饰——白墙刻画图案——山西襄汾陶寺村龙山文化●最早古老神庙——辽宁西部的建平县内——女神像二、奴隶社会时期的建筑1.夏(茅茨土阶时期)前2070-前1600年●实例:河南偃师二里头一号宫殿遗址(夯土高台)●意义:最早的规模最大的土架夯土建筑,标志着中国传统的院落式建筑群组合已经走向定型。

2.商前1600-前1046年●最宏大的早商单体建筑遗址——亳(河南偃师尸沟乡商城遗址)中的宫殿遗址●青铜器工艺成熟,甲骨文3.西周(从茅茨土阶进入瓦屋)前1046-前771年●《周礼·考工记》匠人营国,方九里,旁三门。

国中九经九纬,经涂九轨,左祖右社,面朝后市,市朝一夫。

●城市建设有严格的等级制度,城墙高度、道路宽度以及各种重要建筑物都必须按等级制造。

●实例:陕西凤雏村早周遗址(是我国已知最早、最严整的四合院实例)●意义:茅茨土阶的简陋状态进入了比较高级的阶段(原因是瓦的发明与使用)●最早的四合院●最先发现的两进式群组●第一个完全对称的群组●第一次见到的完整的“前堂后室”的格局●第一次出现用“屏”(照壁,补充:照壁位于大门之内,影壁位于大门之外)●建筑技术●瓦的发明与使用●出现半瓦当、铺地方砖、三合土(白灰+砂+黄泥)抹面●斗拱的出现(在青铜器上有栌斗形象而非在建筑上发现)4.春秋前770~前476年●理论:老子《道德经》中有,三十幅共一毂,当其无,有车之用。

埏埴以为器,当其无,有器之用。

凿户牖以为室,当其无,有室之用。

故有之以为利,无之以为用。

(空间是建筑的本质)。

●实例:秦宗庙建筑遗址。

由单体建筑围合的四合院,轴线完全控制建筑和院落空间。

●建筑技术●瓦开始普遍使用●诸侯宫室用的高台建筑(或称台榭)的出现●砖也开始被使用●抬梁式构架已经出现●建筑装饰与色彩发展三、封建社会初期的建筑1.战国前475~前221年●理论:《考工记》匠人营国,方九里,旁三门。

原始社会建筑第一篇:原始社会建筑原始社会建筑(一个人)具有代表性的房屋遗址主要有两种:一种是长江流域多水地区由巢居发展而来的干阑式建筑;另一种是黄河流域由穴居发展而来的木骨泥墙房屋。

浙江余姚河姆渡村发现的建筑遗址距今约六七千年,是我国已知最早采用榫卯技术构筑木结构房屋的一个实例。

黄河流域有广阔的黄土层,土质均匀,有壁立不易倒塌的特点,便于挖做洞穴。

山西襄汾陶寺村发现“地坑式”窑洞遗址,这种窑洞是先在地面上挖出下沉式天井院,再在院壁上横向挖出窑洞。

仰韶时期的氏族村落已有初步的区划布局。

陕西临潼姜寨发现的仰韶村落遗址,陕西西安半坡村遗址。

中国最古老的神庙遗址发现于辽宁西部建平县境内。

奴隶社会建筑夏河南偃师二里头遗址是夏末都城——斟鄩。

一号宫殿最大:这所建筑遗址是至今发现的我国最早的规模较大的木架夯土建筑和庭院的实例。

中国传统的院落式建筑群组合已经开始走向定型。

商一座是偃师二里头遗址以东的尸沟乡早商遗址,商灭夏所建的都城——亳,由宫城、内城、外城组成。

商朝后期迁都于殷。

河南安阳殷墟晚商遗址。

西周西周有代表性的建筑遗址有陕西岐山凤雏村的早周遗址和湖北蕲春的干阑式木架建筑。

陕西凤雏村:是一座相当严整的四合院式建筑,由二进院落组成。

中轴线上依次为影壁、大门、前堂、后室。

前堂与后室之间用廊子联结。

是我国已知最早、最严整的四合院实例。

湖北蕲春西周木架建筑遗址说明干阑式木架建筑可能是西周时期长江中下游一种常见的居住建筑类型。

瓦的发明是西周建筑上的突出成就。

是西周建筑从“茅茨土阶”的阶段进入了一个高级的阶段。

出土了铺地方砖。

春秋著名工匠公输般(鲁班)春秋时期建筑上的重要发展是瓦的普遍使用和作为诸侯宫室用的高台建筑(台榭)的出现。

凤翔秦雍遗址中,出土了砖。

说明中国早在春秋时期就开始了用砖的历史。

陵园不用围墙而用隍壕做防卫,是秦陵的一种特色。

封建社会前期建筑(一个人)战国采用以夯土台为中心,周围用空间较小的木架建筑环抱,上下层迭两三层,形成一组建筑群,这大概是在木构结构不发达条件下建造大体量建筑的一个解决办法。

中国古代各时代的建筑特点中国古代建筑是中华文明的重要组成部分,每个时代都有其独特的建筑特点和风格。

下面将从原始社会到清代,分别介绍每个时代的建筑特点。

原始社会:原始社会的建筑主要是简陋的各类住宅和祭祀用建筑。

住宅一般以竹木为结构,覆盖着草、树皮等材料。

祭祀用建筑则以土坑、石头等简单的方式搭建,用于举行祭祀仪式。

夏朝:夏朝是中国历史上的第一个朝代,其建筑特点主要表现在宫殿和城墙方面。

夏朝宫殿以方形建筑为主,多为木结构,屋顶覆盖着茅草或瓦片。

城墙则采用土坯砌筑,以保护城市的安全。

商朝:商朝的建筑特点主要表现在宫殿、祭祀用建筑和城墙方面。

商朝宫殿多为方形或长方形建筑,以木材为主要结构材料,屋顶覆盖着瓦片。

祭祀用建筑主要是祭祀神灵的祭坛,多为方形或圆形,以土坯或石头砌筑。

城墙则采用砖石砌筑,以加强城市的防御能力。

西周:西周时期,建筑风格逐渐趋于庄重和规整。

宫殿建筑多为方形或长方形,以木材为主要结构材料,屋顶覆盖着琉璃瓦。

宫殿内部装饰丰富,彩绘壁画和雕刻技艺得到了很大发展。

城墙则采用石头砌筑,以加强城市的防御能力。

春秋战国:春秋战国时期,建筑风格逐渐趋于宏伟和雄伟。

宫殿建筑多为方形或长方形,建筑结构更加复杂,屋顶采用斜坡状,覆盖着琉璃瓦。

宫殿内部装饰更加精美,墙壁上常见彩绘壁画。

城墙则采用砖石砌筑,高大厚实,以加强城市的防御能力。

秦朝:秦朝的建筑特点主要表现在宫殿、陵墓和城墙方面。

宫殿建筑多为方形或长方形,建筑结构更加复杂,屋顶采用斜坡状,覆盖着琉璃瓦。

陵墓则规模宏大,采用山体开挖的方式,墓室内设有大量陪葬品。

城墙则采用砖石砌筑,高大厚实,以加强城市的防御能力。

汉朝:汉朝的建筑特点主要表现在宫殿、陵墓和寺庙方面。

宫殿建筑多为方形或长方形,建筑结构更加复杂,屋顶采用斜坡状,覆盖着琉璃瓦。

陵墓则规模宏大,采用山体开挖的方式,墓室内设有大量陪葬品。

寺庙则多为木结构,屋顶覆盖着琉璃瓦,内部供奉佛像或神像。

唐朝:唐朝的建筑特点主要表现在宫殿、寺庙和园林方面。

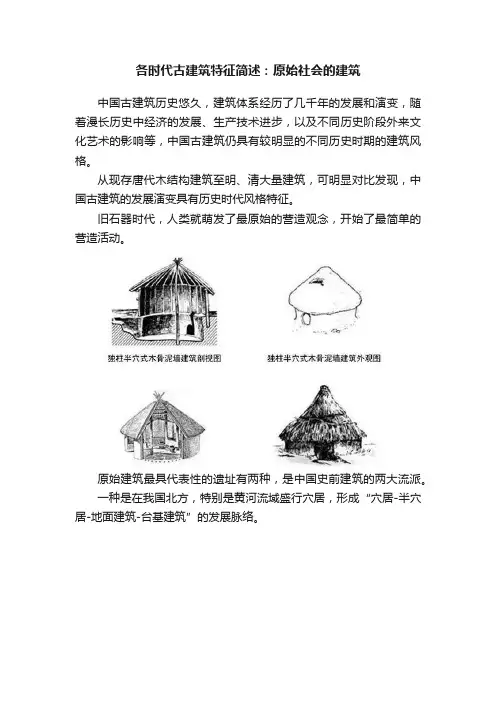

各时代古建筑特征简述:原始社会的建筑中国古建筑历史悠久,建筑体系经历了几千年的发展和演变,随着漫长历史中经济的发展、生产技术进步,以及不同历史阶段外来文化艺术的影响等,中国古建筑仍具有较明显的不同历史时期的建筑风格。

从现存唐代木结构建筑至明、清大量建筑,可明显对比发现,中国古建筑的发展演变具有历史时代风格特征。

旧石器时代,人类就萌发了最原始的营造观念,开始了最简单的营造活动。

原始建筑最具代表性的遗址有两种,是中国史前建筑的两大流派。

一种是在我国北方,特别是黄河流域盛行穴居,形成“穴居-半穴居-地面建筑-台基建筑”的发展脉络。

一种是在我国南方,特别是长江流域,由巢居发展而来的干阑式建筑,采取先进的榫卯结构。

如浙江余姚河姆渡村的建筑遗址,这是我国已知的最早用榫卯技术搭建的木构架房屋,距今约六七千年。

浙江余姚河姆渡村的建筑遗址随着祖先建造经验的不断积累和建造技术的不断提高,居住方式从穴居到竖穴,然后逐步发展为半穴居,最后又被地面建筑所代替。

旧石器时代:橧巢和岩洞居巢和穴可以说是人类栖息之所最初出现的两个基本形态。

旧石器时代“橧巢”示意图(《中国古代建筑词典》,1992年版)北京周口店中国猿人洞穴附近地形图(《中国建筑简史》第一册)新石器时代的聚落遗址1.西安半坡仰韶文化聚落遗址半坡遗址是新石器时代仰韶文化聚落遗址,年代为中国原始社会母系氏族繁荣时期遗留下的村落遗址,已有6000-6700多年历史。

在仰韶文化末期,内部空间用木骨泥墙分隔为若干室。

用粗大的木柱,承托屋盖荷载。

西安半坡F1平、剖面及复原图(《杨鸿勋建筑考古学论文集》,2008年增订版)2.浙江余姚河姆渡干阑建筑聚落遗址河姆渡遗址最惊人的发现是木构件上的榫卯。

在没有金属工具,只能使用石、骨工具的条件下,能制作出十余种榫卯样式,可见当时的建筑技术发展之快。

主要榫卯的种类包括:燕尾榫、梁头榫、双凸榫、柱头榫、柱根榫、企口榫、双叉榫等。

新石器时代聚落建筑的特征1.新石器时代房屋建筑,以绑扎方式结合的木梁、柱屋面支撑的结构体系,木骨泥墙的围护墙垣。

原始社会战国时期建筑一、原始社会建筑原始社会是人类社会发展的最早阶段,这个时期的建筑可以说是人类建筑史上的开端。

在原始社会,人们主要以狩猎、采集和放牧为生,建筑也主要以简单的棚屋、洞穴和篱笆为主,起到简单的遮风挡雨和储物的作用。

原始社会的建筑,虽然简陋,但却反映了人类在当时的生产生活方式和文化习俗。

比如,一些基本的原始社会建筑物,如狩猎时使用的简易棚屋和采集时用来储存食物的简易仓库等。

二、战国时期建筑战国时期是中国历史上一个重要时期,这个时期的建筑为后来中国建筑史上的一大篇章。

战国时期的建筑主要分为宫殿建筑和宗教建筑两大类。

1. 宫殿建筑在战国时期,诸侯纷争的局面下,各个诸侯国都建立了自己的宫殿作为统治中心,这些宫殿建筑大多采用了优美的构造和装饰,展现了当时的建筑艺术水平。

典型的战国时期宫殿建筑有秦始皇的阿房宫和楚国的荆轲台。

这些宫殿建筑多为木质结构,采用了屋面的悬山造型和雕刻等装饰,展现了当时人们的审美观念和建筑技术水平。

2. 宗教建筑在战国时期,宗教信仰也是人们生活中的重要组成部分,各个诸侯国都会建立一些宗教建筑,如祭祀殿堂、神庙等,以供人们进行祭祀和宗教活动。

这些宗教建筑多采用了传统的木质结构和雕刻装饰,富有一定的宗教象征意义。

比如,楚国的荆轲原祠,就是当时著名的宗教建筑之一,建筑风格独特,呈现出浓厚的地方特色。

结语总的来说,原始社会和战国时期的建筑,虽然在时间和空间上相距甚远,但它们都是人类建筑史上不可或缺的一部分,反映了不同历史时期人们的生产生活方式和文化精神。

原始社会建筑简朴而粗糙,战国时期建筑则具有更为优美和精致的外观,展现了当时人类的建筑工艺水平和审美追求。

愿我们不忘历史,珍惜人类文化遗产,传承建筑艺术的精髓。

中国古代各时代的建筑特点中国古代各时代的建筑特点可以从以下几个方面进行解释:1. 原始社会时期:在原始社会时期,建筑主要以洞穴、茅草屋为主。

由于人们还处于初级的生产阶段,建筑结构简单,材料采用自然资源,例如用竹子、树干、土坯等搭建起简易的居住空间。

这种建筑特点符合人们对居住的基本需求,同时也适应了当时的生产方式和环境条件。

2. 奴隶社会时期:奴隶社会时期,建筑开始出现规模较大、结构较复杂的建筑物。

在这一时期,重要的建筑类型有城墙、宫殿和陵墓等。

城墙作为城市的防御设施,结构坚固,通常采用石块和夯土建造,以防止敌人的入侵。

宫殿是统治者的居所,通常采用木结构和瓦片覆盖,宏伟豪华。

陵墓是统治者的墓地,通常采用土山筑成,形态庄严肃穆。

这些建筑特点反映了当时社会的等级制度和权力结构。

3. 封建社会时期:封建社会时期,建筑风格开始多样化,同时也充满了宗教和文化的影响。

在这一时期,寺庙、宫殿和园林成为主要的建筑类型。

寺庙作为宗教信仰的场所,通常采用木结构和瓦片覆盖,形式庄严肃穆。

宫殿作为统治者的居所,建筑风格华丽豪华,常常采用彩绘和雕刻等装饰手法。

园林则注重景观的布局和植物的种植,以营造出优美的环境氛围。

这些建筑特点反映了当时社会的宗教信仰和审美追求。

4. 明清时期:明清时期,建筑风格趋于庄重典雅,注重工艺和细节的表现。

在这一时期,建筑主要分为宫殿、园林和民居等。

宫殿的建筑风格延续了封建社会时期的风格,以黄色为主色调,建筑结构严谨,装饰华丽。

园林则更加注重景观的表现,以湖泊、假山和花木等元素营造出独特的景观效果。

民居则注重实用性和舒适度,采用木结构和青砖瓦片,内部布局合理,充分考虑了居住者的生活需求。

这些建筑特点体现了当时社会的审美追求和生活方式。

总的来说,中国古代各时代的建筑特点反映了当时社会的经济、政治、宗教和文化等方面的特点。

从简陋的原始社会建筑到华丽的封建社会建筑,再到庄重典雅的明清时期建筑,每个时期都有其独特的建筑风格和特点,展现出中国古代建筑的丰富多样性和历史文化的独特魅力。

第三篇原始社会和奴隶社会的建筑第七章原始社会和奴隶社会的建筑第一节原始社会的建筑一、旧石器时代的住所(1万年前---数十万年)住所山洞的特点:选择什么样的山洞居住?住所山洞的特点:1、地点近水;2、洞口较高;3、洞里干燥;4、背风;5、住在洞口的前部二、新石器时代的建筑活动(约1万年---B.C2100年)属氏族社会,有了农业、定居中国有三支古文化:1、中原古文化(黄河流域)仰韶文化母系4500年前龙山文化父系4500---4000年前2、南方古文化(长江流域)河姆渡文化距今6000年3、北方文化(辽河流域)红山文化(内蒙地区首先发现)冬则居营窟,下则居增巢----《礼记》穴居北方为主巢居南方为主(一)、从穴居发展到地面建筑(二)、从巢居发展到地面建筑(三)、父系氏族时期的建筑1、建筑形态有了变化1)、出现吕字形半穴居;2)、大房子消失;3)、出现大型排房式住居。

2、出现了私有窖藏3、技术上有了发展1)、地面建筑比重上升;2)、白灰面发展了;3)、土坯出现,尺度适宜,错缝搭接;4)、出现夯土的室内地面。

三、原始建筑活动的几点启示1、建筑的基本矛盾:2、从原始建筑看建筑技术体系的发展渊源框架承重体系墙承重体系3、从原始建筑活动看建筑发展的螺旋式上升的规律4、原始建筑的每种居住形式至尽仍被延承第二节奴隶社会的建筑一、规划思想(一)、战国时期的《考工记》体现的规划思想《考工记》又称《周礼·冬宫考工记》,作者不详,可能是多人所著,成书于春秋战国时代。

它记述了中国先秦时期的科学技术知识和手工业技术水平,涉及到木工、金工、制造、冶炼等30个工种,书中所阐述的科学道理包含了物理学中的力学、声学、热学等方面的知识。

此外《考工记》还有数学、地理学、力学、声学、建筑学等多方面的知识和经验总结。

《考工记》是我国古代科学手工艺技术的巨著,是集中国先秦物理知识在工艺技术上应用之大成,可称为“百工之事”。

它对后世的手工艺制作、简单机械、度量衡、建筑等有很大的影响并起到了很大的推动作用。

第一章古代建筑发展概况中国古代建筑经历了原始社会、奴隶社会和封建社会三个历史阶段,其中封建社会是形成我国古典建筑的主要阶段。

一、中国原始社会建筑(一)、“巢居”与“穴居”——中国原始建筑的两种原型!1、木骨泥墙房屋(从穴居演变而来,主要在黄河流域)2、从深穴到半穴居,最后到地面建筑,意味着居住面的上升,功能的改善,意味着土木相结合的构筑方式,从以土为主逐渐向以木为主的方向过渡。

(二)、干阑式建筑(由巢居演变而来,主要在长江多水区域)1、穴居发展序列所积累的土木混合构筑方式成为跨入华夏文明门槛的夏商之际直系延承的建筑文化,自然成了木构架建筑生成的主要技术渊源。

2、巢居发展序列所积累的木构技术经验,也通过文明初始时期的文化交流,成了木构架建筑生成的另外一个技术渊源。

河姆渡文化是中国长江流域下游地区古老而多姿的新石器文化,第一次发现于(1973年)浙江余姚河姆渡,因而命名。

它主要分布在杭州湾南岸的宁绍平原及舟山岛,经科学的方法进行测定,它的年代为公元前5000年至公元生活用器,以陶器为主,并有少量木器。

河姆渡文化是长江下游以南的一种较早的新石器时代。

红山文化以辽河流域中辽河支流西拉沐沦河、老哈河、大凌河为中心,分布面积达20万平方公里,距今五、六千年左右,延续时间达两千年之久。

红山文化的社会形态初期处于母系氏族社会的全盛时期,主要社会结构是以女性血缘群体为纽带的部落集团,晚期逐渐向父系氏族过渡。

经济形态以农业为主,兼以牧、渔、猎并存。

它红山玉龙呈勾曲形,口闭吻长,鼻端前突,上翘起棱,端面截平,有并排两个鼻孔,颈上有长毛,尾部尖收而上卷,形体酷似甲骨文中的“龙”字。

玉龙墨绿色,体卷曲,平面形状如一“C”字,龙体横截面为椭圆形,直径2.3~2.9厘米。

龙首较短小,吻前伸,略上噘,嘴紧闭,鼻端截平,端面近椭圆形,以对称的两个圆洞作为鼻孔。

龙眼突起呈棱形,前面圆而起棱,眼尾细长上翘。

颈背有一长鬃,弯曲上卷,长21厘米,占龙体三分之一以上。

第二章原始社会的建筑(旧石器时代晚期──龙山文化时期)旧石器时期1. 文化背景:上古传说—有巢氏、燧人氏、伏羲、神农逐鹿之战—迁徙、战争、聚合中产生具有多根系、多元性的原始文化“中国”、“华夏”、“朝代”2.穴居、巢居一、建筑的产生:大约在一万年前(旧石器时代晚期),出现了人为的生活空间。

由于我国南北方气候、地理环境差异较大, 南方为躲避潮湿与虫蛇而构木为巢;北方却掘土为穴,以防严冬的风雪。

⒈南方,巢居⒉北方,穴居新石器时期的建筑遗存1. 仰韶文化:仰韶村、半坡村、河姆渡等(河姆渡文化:干阑式建筑、榫卯构造)2. 龙山文化:面积变小、出现套间式半穴居二、仰韶文化的建筑遗迹:⒈仰韶文化早期建筑遗迹:⑴.1933 年在黄河中游,河南渑池仰韶村发现了一处新石器时代中期的原始村落遗址,发掘出了许多石器、骨器和陶器,其中有一种陶器表里光滑,表面彩绘,十分精美,因之又叫“彩陶文化”,距今5000─7000 年,属母系氏族社会;已从族外婚发展为对偶婚制,以从事农业为主,定居,有房屋和聚落。

⑵.陕西临潼姜寨遗址,占地面积达五万㎡,有五座大房子,围绕中心广场呈圆形排列;每个大房子又各有一群(14─15个)小房子,其房门都朝向各自的大房子。

遗址外围有三条防护沟;遗址西为制陶区,东为墓地。

⑶.西安半坡古建筑遗址,占地面积达五万多m2,中间大房子的面积160m2,周围46 座小房子,门口有阶梯通道通向大房子,或方或圆,供对偶家庭使用;大房子主要是为未婚男女及老人使用的公房。

房外有窖穴一百多个, 以藏储公共财物。

遗址周围有深5m 宽6m 的防护沟,北为墓地,东北为窑场。

【半坡村方形、圆形小房子】面积为20─40 m2,半穴深度为500─800 mm 。

门口斜梯通向室内;木骨泥墙内木柱密排,编制、捆扎,敷以草泥;中有四柱支持屋顶,柱底穴内土夯实;屋顶有采光孔、通气孔,屋面敷以草泥;室内中央火塘,门内两侧有短墙;室内墙面、地面抹细草泥,或烧烤表面使之陶化以防潮。