小儿川崎病的临床治疗分析

- 格式:pdf

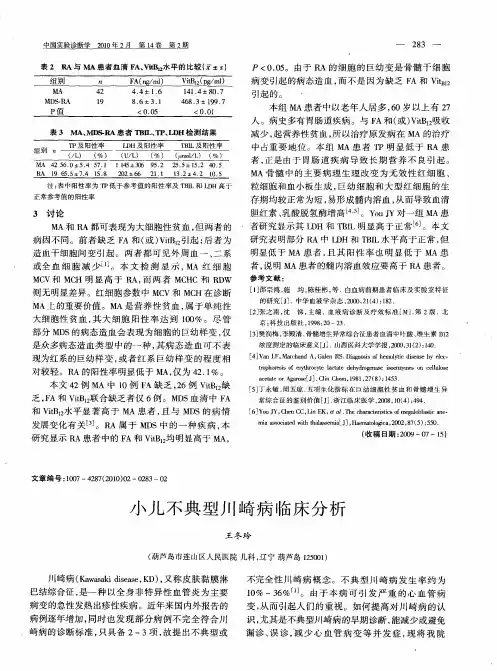

- 大小:292.98 KB

- 文档页数:2

川崎病的临床表现、检查、治疗和预防一、概述:建议就诊于儿科。

皮肤粘膜淋巴结综合症(muco~cuta~meous lymph node syndrome,MCLS)又称川崎病(Kawasaki diseaes),是一种以全身血管炎变为主要病理改变的急性发热性出疹性小儿疾病。

1967年日本川崎富作医生首次报道,由于本病可发生严重心血管病变,引起人们重视,近年发病增多,已取代风湿热为我国小儿后天性心脏病的主要病因之一。

二、临床表现:1、持续性高热:5~11天或更久(2周至1个月),体温常达39℃以上,抗生素治疗无效。

2、发热不久(约1~4日)即出现斑丘疹或多形红斑样皮疹,偶见痱疹样皮疹,多见于躯干部,但无疱疹及结痂,约一周左右消退。

3、常见双侧眼结膜充血,口唇潮红,有皲裂或出血,见杨梅样舌。

4、手中呈硬性水肿,手掌和足底早期出现潮红,10天后出现特征性趾端大片状脱皮,出现于甲床皮肤交界处。

5、急性非化脓性一过性颈淋巴结肿胀,以前颈部最为显著,直径约1.5cm以上,大多在单侧出出现,稍有压痛,于发热后3天内发生,数日后自愈。

三、检查:(一)实验室检查:急性期白细胞总数及粒细胞百分数增高,核左移。

过半数病人可见轻度贫血。

血沉明显增快,第1小时可达100mm 以上。

血清蛋白民泳显示球蛋白升高,尤以α2球蛋白增多显著。

白蛋白减少。

IgG、IgA、IgA增高。

血小板在第2周开始增多。

血液呈高凝状态。

抗链球菌溶血素O滴度正常。

类风湿因子和抗核体均为阴性。

C反应蛋白增高。

血清补体正常或稍高。

尿沉渣可见白细胞增多和/或蛋白尿。

(二)心电图:可见多种改变,以ST段和T波波异常多见,也可显示P~R、Q~R间期延长,异常Q波及心律紊乱。

(三)二维超声心动图:适用于心脏检查及长期随访在半数病中可发现各种心血管病变如心包积液、左室扩大、二尖瓣关闭不全及冠状动脉扩张或形成动脉瘤。

四、治疗:1、丙种球蛋白;2、溶栓治疗:急性期明确诊断后口服肠溶阿司匹林30~50mg/Kg。

性腺轴的变化。

皮质醇在人体的作用非常复杂,本试验所观察到的皮质醇升高难以确定是否为原发,推测在发生产后抑郁的病人中,存在着可能与原发的情感性精神障碍相似的因素在起作用。

由于本试验的例数、时间不足,今后的研究将集中在神经内分泌、心理、社会等综合因素来分析大脑皮质、网状系统、丘脑及下丘脑情绪反应中枢产生的病态心理,即产后抑郁症,以及这些情绪变化对体内中枢神经和内分泌影响,以期寻找防治产后抑郁症的有效方法。

参考文献[1] 常娇娥.产后抑郁症[J].国外医学妇幼保健分册,1994,5:17-19.[2] 蒋新春,戴耀华.产科抑郁与儿童发展[J].国外医学妇幼保健分册,1995,6(1):1-3.[3] Handley J S m ith Psychoneuro Endocrinology,1995,17(6):213.[4] 杨权.抑郁症神经内分泌免疫学的研究进展及心理治疗的作用[J].中华神经精神科杂志,1992,25(2):9.[5] 迟松,林文鹃.抑郁症神经内分泌学的研究进展及心理治疗的作用[J].中国临床心理学杂志,2003,11(1):78-80.[6] Dorn LD.Ps ychoneuro Endocrinol ogy,1993,18(3):128.(收稿日期:2007-07-04)【经验交流】小儿川崎病30例临床分析周玲玲(辽宁省锦州市妇婴医院,辽宁 锦州 121000)[中图分类号] R725.5 [文献标识码] B [文章编号] 0369(2008)03-0228-01 川崎病(K awasaki dis ea se,K D)是一种以全身血管炎病变为主的急性发热性疾病。

其发病率近年来有增多趋势,成为小儿常见病之一。

现对我院儿科近年来收治的K D患儿主要就临床表现进行回顾性分析,报告如下。

1 资料与方法1.1 一般资料 本组共30例,其中男18例,女12例;年龄8个月~6.5岁,其中<1岁2例,<3岁21例,<6.5岁7例。

川崎病的临床诊断及治疗效果分析川崎病(Kawasaki disease,KD)是一种常见的小儿全身性血管炎症性疾病,主要发生在5岁以下儿童,尤其是亚洲地区。

它最早在1967年由日本医生川崎清描述,故而得名。

该病的主要特点是全身多系统炎症反应,最常累及心脏、血管和淋巴结。

目前尚无确切的病因,但可能与病毒感染、遗传因素和免疫异常有关。

川崎病诊断和治疗是临床工作中的重要难点之一,本文将就川崎病的临床诊断及治疗效果进行分析。

一、川崎病的临床诊断1. 临床表现川崎病的临床表现多样,主要包括持续高热、结膜炎、口腔黏膜炎、皮疹、手足红肿、淋巴结肿大等。

持续高热是川崎病的主要表现之一,热程一般在5天以上,可持续1-2周不等。

结膜炎常伴有结膜充血、结膜水肿和结膜下出血。

口腔黏膜炎表现为咽喉充血、咽部肿胀、咽峡红斑等。

皮疹多呈弥漫性,粉红色,多见于躯干、四肢和面部,伴有手足底红斑。

手足红肿主要表现为皮肤红肿、局部温度升高、肿胀疼痛等。

部分患儿还可出现关节炎、心脏炎等表现。

2. 实验室检查川崎病的实验室检查结果多不具有特异性,但常见的改变包括白细胞计数升高、中性粒细胞增多、C反应蛋白和红细胞沉降率升高等。

需要排除其他类似表现的疾病,如儿童感染性疾病、药物热等。

3. 心脏超声检查心脏超声检查是川崎病诊断的重要辅助手段。

多数患儿在发病后1-2周内出现心脏异常表现,如冠状动脉瘤、冠状动脉狭窄等,这些病变是临床上最常见的并发症之一。

二、川崎病的治疗效果分析1. 高剂量免疫球蛋白治疗目前,对于川崎病的治疗,采用高剂量免疫球蛋白(Intravenous Immunoglobulin,IVIG)是公认的最有效的治疗手段之一。

IVIG的推荐剂量是2g/kg,静脉滴注10-12小时。

大多数患儿在使用IVIG后,体温可在24-48小时内降至正常,临床症状也会逐渐缓解。

IVIG还可降低冠状动脉瘤的发生率和减轻心脏损害。

2. 抗血小板药物治疗对于川崎病合并冠状动脉瘤的患儿,抗血小板药物(如阿司匹林)也是必不可少的治疗手段。

小儿川崎病72例临床分析摘要目的:观察川崎病患儿应用不同剂量丙种球蛋白的疗效。

方法:对10年来收治的72例川崎病患儿进行回顾性总结分析。

结果:由于应用丙种球蛋白剂量不同,3组疗法平均退热时间、白细胞计数和血小板计数、c反应蛋白差异有统计学意义(p<0.01)。

结论:静注丙种球蛋白对小儿川崎病的治疗作用存在浓度-效应关系。

关键词川崎病丙种球蛋白疗效近年来,川崎病已成为小儿常见病之一,其心血管并发症的发生率已超过风湿型心脏病而成为小儿主要的后天性心脏病[1]。

为此,对10年来收治的72例kd患儿进行回顾性总结分析,以期早期诊断,合理治疗,减少并发症。

资料与方法1999~2009年收治川崎病患儿72例,符合1984年日本川崎病委员会修订的诊断标准[2]。

男45例,女27例,男女之比1.66:1;年龄3个月~5岁57例,5~10岁9例,10~14岁6例,5岁以内占79.2%。

按入院后应用丙种球蛋白(ivig)剂量不同分为三组,三组年龄、性别、病情等一般资料比较均无明显差别,具有可比性。

辅助检查:①实验室检查:全部病例白细胞均增高,以中性粒细胞为主,68例血沉轻至中度增快,c反应蛋白增快,5例尿蛋白(±),白细胞少量,2例出现脓尿,4例肝功能有改变,抗“o”均正常。

②超声心动图(ucg)检查:按照冠状动脉扩张(cad)及分度标准[3]。

应用ivig治疗前(发热4~10天),均做ucg检查,结果发现,最早在发病第3天就可观察到cad,第4~6天形成动脉瘤。

72例中合并cad者17例,发生率23.7%。

治疗方法:均于入院后(10天以内)给予静注ivig,其中应用ivig 0.4g/(kg·日),连续5天静注22例;1.0g/(kg·日),单日1次,连续4~6小时完成静注40例;2.0g/(kg·日),单日1次,连续8~12小时完成静注10例。

抗凝治疗应用急性期阿司匹林30~50mg/(kg·日),热退后3天逐渐减量,2周时减至每日3~5mg/kg,维持6~8周。

小儿川崎病的临床治疗分析

发表时间:2015-03-16T11:28:27.710Z 来源:《医药前沿》2014年第30期供稿作者:张玉芹

[导读] 川崎病(KD)又称皮肤粘膜淋巴结综合征(MCLS)是一种以全身性中、小动脉炎性病变为主要病理改变的急性热性发疹性疾病。

张玉芹

(黑龙江省哈尔滨市木兰县人民医院 151900)

【摘要】目的:探讨川崎病的临床特点及治疗方法。

方法:对我院我科2011年6月至2013年7月收治的44例川崎病患儿的临床资料进行回顾性分析和总结。

结果:44例KD中典型32例,不典型12例,所有患者均治愈出院。

结论:增强对川崎病的认识,以免误诊,早诊断,早治疗。

【关键词】川崎病;患儿;治疗

【中图分类号】R720.5 【文献标识码】A 【文章编号】2095-1752(2014)30-0120-02

川崎病(KD)又称皮肤粘膜淋巴结综合征(MCLS)是一种以全身性中、小动脉炎性病变为主要病理改变的急性热性发疹性疾病。

最严重的危害是冠状动脉损伤所引起的冠脉扩张和冠状动脉瘤的形成,是儿童期后天性心脏病的主要病因之一。

发病年龄以婴幼儿多见,80%在5岁以下,成人罕见。

男多于女,男:女约为1.5:l。

1 临床资料

1.1一般资料

本组44例均为住院患儿,采用第三届国际川崎病会议修订的诊断标准进行诊断[1],典型KD32例,不典型KD12例。

其中男27例,女17例,年龄4个月~7岁。

1.2方法

1.2.1控制炎症

1.2.1.1阿司匹林:30~100mg/(kg·d),分3~4次服用,热退后3天逐步减量,热退2周左右减至3~5mg/(kg·d),维持6~8周;如有冠状动脉病变时,应延长用药时间,直至冠状动脉恢复正常。

1.2.1.2丙种球蛋白静脉滴注(IVIG):剂量2g/kg于8~12小时左右静脉缓慢输入,宜于发病早期(10天以内)应用,可迅速退热,预防或减轻冠状动脉病变发生,应同时合用阿司匹林,剂量同上。

如果IVIG治疗后仍发热(>38℃)持续48~72h及CRP等检查未改善者,即对IVIG治疗不反应,应再追加IVIG1~2g/kg,一次静脉滴注,并同时应用糖皮质激素泼尼松治疗(见下述)。

1.2.1.3皮质激素:一般情况下不用。

如合并全心炎,无法得到大剂量丙种球蛋白,及对IVIG治疗不反应且病情难以控制时,可考虑与阿司匹林和双嘧达莫(潘生丁)合并应用[2]:常选用泼尼松,剂量1~2mg/(kg·d),热退后逐渐减量,用药2~4周。

病情严重者可用甲基泼尼松龙冲击治疗,剂量为15~20mg/(kg·d),静脉滴注,连用3天,然后改为泼尼松2mg/(kg·d)口服,复查血清CRP正常后泼尼松减为

1mg/(kg·d),两周内逐渐减量至停药。

1.2.2抗血小板聚集除阿司匹林外可加用双嘧达莫(潘生丁)3~5mg/(kg·d),分2次服用。

KD并发一个或多个巨大冠状动脉瘤、或多个小到中等冠状动脉瘤但无冠状动脉闭塞者,应长期服用阿司匹林3~5mg/(kg·d)+华法林抗凝治疗。

1.2.3其他治疗根据病情给予对症及支持疗法,如补充液体、护肝、控制心力衰竭、纠正心律失常等,有心肌梗死时应及时进行溶栓治疗。

2 结果

经过临床诊断和正规治疗,所有患者均痊愈出院,合并冠脉损害者随访1年内恢复正常。

3 讨论

川崎病病因未明。

大量的流行病学及临床观察表明,川崎病是由感染因素引起的。

川崎病所具有的区域性流行、明显的季节性、疾病自限性以及高发于婴幼儿而成人罕见的特点,高度提示川崎病的病原是一种自然环境中普遍存在的微生物,它能够引起大多数个体无症状感染,从而在成人期具有获得性免疫[3]。

但近30年来,许多研究者通过血清学和先进的培养技术均未找到病原体。

而川崎病的发热和主要临床表现与一些明确由细菌毒素引致的疾病有重叠之处,例如中毒性休克综合征和猩红热。

并且川崎病具有大多数发热出疹性疾病所没有的免疫系统异常活化的特点。

因此许多研究者认为,川崎病异常的免疫激活,是细菌或病毒毒素以超抗原介导机制所引起的。

这类细菌毒素主要包括葡萄球菌肠毒素类的中毒性休克综合征毒素(toxlcshocksyndrometoxin,TSST)和表皮剥脱性毒素(exfoliativetoxin,ET)、链球菌致热外毒素(streptococcalpyrogenicexotoxins,SPE)等。

基于川崎病患儿对结核菌素(BCG)试验和纯化蛋白衍生物(PPD)试验的超敏反应性,有学者认为,川崎病的发病机制可能与细菌的热休克蛋白(heatshockprotein,HSP)65抗原模拟宿主自身抗原HSP63因而活化自身免疫有关。

TSST-1、SPE等微生物毒素类超抗原和细菌HSP65模拟宿主自身抗原的致病作用可能在其发病机制中起重要作用。

免疫系统的高度活化及免疫损伤性血管炎是川崎病的显著特征。

T细胞介导的免疫应答以及细胞因子的级联放大效应是川崎病血管炎性损伤的基础。

不明原因发热5天以上,伴下列5项临床表现中4项者,排除其他疾病后,即可诊断为川崎病:(1)周围肢体的变化:急性期掌跖红斑,手足硬性水肿,恢复期指趾端膜状脱皮;(2)多形性红斑;(3)眼结合膜充血,非化脓性;(4)唇充血皲裂,口腔粘膜弥漫充血,舌乳头呈草莓舌;(5)颈部非化脓性淋巴结肿大(直径大约1.5cm)。

本病的诊断主要依据临床主要表现,除发热为必备条件外,上述其他5项主要表现中具备4项者即可诊断本病。

如5项主要表现只具备3项或3项以下,则需经超声心动图证实有冠状动脉扩张或冠状动脉瘤,亦可确诊。

本病呈自限性经过,多数预后良好;未经治疗的患儿,并发冠状动脉瘤者可达20%~30%;即使应用大剂量丙种球蛋白静脉注射(IVIG)治疗,仍约有15%患儿发生冠状动脉病变;经及时诊断治疗,目前病死率已降至0.5%左右;约1%~2%患儿可再发。

并发冠状动脉瘤的高危因素有:①男孩;②年龄<6个月或>3岁;③发热持续2周以上或再次发热;④心脏扩大,有心律失常;⑤实验室检查:血红蛋白<80g/L,且持续不恢复;白细胞>16×109~30×109/L;血小板>1000×109/L;血沉>100mm/h,或持续5周以上仍不下降;⑥复发的病例。

无冠状动脉病变患儿于出院后1个月、3个月、半年及1年进行1次全面检查(包括体检、ECC和超声心动图等);有冠状动脉损害者应密切随访,即出院后1个月,3个月和半年均应做随访检查,半年后每6~12个月复诊一次,直到冠状动脉扩张或冠状动脉瘤消失。

应用IVIG

的患儿11个月内不宜进行麻疹、风疹、腮腺炎等疫苗的预防注射。

参考文献

[1]杜忠东.小儿川崎病的临床诊断标准[J].中国临床医生,2001,29(3):307.

[2]胡亚美,江载芳,主编.诸福棠实用儿科学[M].北京:人民卫生出版社,2002:698-705.

[3]杨锡强,易著文.儿科学,第 6版. 北京:人民卫生出版社,2006:211-213.。