辽东半岛金州地区2000年以远地_省略_境变迁与古遗址_古墓葬分布之特点_徐建华

- 格式:pdf

- 大小:1.28 MB

- 文档页数:8

辽宁省盛京遗址的历史背景与文化遗产价值分析1. 引言1.1 概述辽宁省盛京遗址是中国历史上重要的文化遗产之一。

这座遗址位于辽宁省沈阳市,距离中国首都北京仅有400多公里,拥有丰富的历史背景和独特的文化价值。

通过对盛京遗址的研究,我们可以深入了解中国古代都城规划和城市发展的演变过程,同时也能够对辽、金时期的政治、经济地位有更为清晰的认识。

1.2 文章结构本文将从以下几个方面对辽宁省盛京遗址进行分析:首先,我们将介绍盛京遗址的历史背景,包括地理位置及其与辽东半岛的关系以及在辽、金时期的政治和经济地位;然后,我们将对盛京遗址进行文化遗产价值分析,探讨其建筑风格和布局特点、独特的文化元素和艺术表现形式以及对中国古代都城规划和城市发展研究的价值;接下来,我们将分析当前盛京遗址保护与利用现状,并探讨旅游开发与文化传承平衡问题以及出土文物的展示和研究价值挖掘情况;最后,我们将总结存在的问题,并提出对盛京遗址保护与传承的建议。

1.3 目的本文旨在探讨辽宁省盛京遗址的历史背景及文化遗产价值,并分析目前保护与利用现状。

通过对该遗址的深入研究和细致分析,旨在为其保护、传承和开发提供有益的思路和建议,以推动盛京遗址的可持续发展。

2. 历史背景:2.1 辽宁省盛京遗址的地理位置及历史沿革盛京遗址位于中国辽宁省沈阳市,是辽东半岛上最大的皇家园林,也是明清时期满洲国都的旧址。

这个巨大的宫殿建筑群始建于1625年,当时作为后金皇帝努尔哈赤的王府。

经过多次改建和扩展,这个宫殿成为了康熙和乾隆两位清朝皇帝的主要居住地。

2.2 盛京遗址与辽东半岛的关系盛京遗址位于辽东半岛中心位置,依山傍水。

其地理位置得天独厚,处于中国北方平原与东北山区相接之处。

这个地理条件使盛京成为了军事要塞和政治中心。

2.3 盛京遗址在辽、金时期的政治和经济地位在辽、金时期,盛京作为后金王朝的首都具有重要意义。

努尔哈赤即位后将其命名为“雄奇”城,并开始修筑王府构筑物并加强城墙防御。

黑龙江民族丛刊 2003年第1期(总第72期)民族历史 〔收稿日期〕2002-06-19 〔作者简介〕王禹浪(1956-),男(满族),大连大学人文学院教授,东北历史研究中心主任;李彦君,男,大连大学东北历史研究中心讲师。

北夷“索离”国及其夫余初期王城新考王禹浪1,李彦君2(1.2.大连大学人文学院东北历史研究中心,辽宁大连116600)〔摘 要〕本文介绍了宾县庆华遗址及巴彦王八脖子遗址的发现经过、分布情况和文化内涵,对北夷索离国及其夫余国初期王城进行了考证。

〔关键词〕北夷索离国;夫余初期王城;庆华堡寨遗址;巴彦县王八脖子遗址〔中图分类号〕K280.35 〔文献标识码〕A 〔文章编号〕1004-4922(2003)01-0093-07 自19世纪末以来,大凡治中国东北史的中外学者,在研究和考证夫余族源及其夫余王国的初期王城的同时,无不涉及到“北夷索离国”(又写作“橐离国”或“高离国”)的地望问题。

然而,遗憾的是,人们在为夫余初期王城定位的同时,却往往只注意到了夫余王城“南有鹿山”和“北有溺水”的记载,而对“橐离国”的地望则几乎被忽略了。

其实确定“北夷索离国”的地望是非常必要的,因为它涉及到夫余与“高离”、“高丽”、“高句丽”族源等一系列与中国东北早期历史地理的重大问题。

多年来,人们一直对“北夷橐离国”与地望所在有一种朦胧之感。

长期以来,我与李彦君同志一直围绕着古代的“溺水”,即今第一松花江两岸之地寻找北夷索离国与早期夫余王城的蛛丝马迹。

经过近20年的反复实地考察,利用考古调查资料校雠历史文献,初步推定为哈尔滨市所辖的松花江中游左岸与陵河交汇处的巴彦县王八脖子山遗址,可能就是夫余初期建国的前身“北夷橐离国”的所在地。

在这处遗址的正南方,松花江右岸的蜚克图河的上游,今宾县境内的庆华堡寨就是夫余初期的王城遗址,而以往确定吉林市东团山与西团山为夫余前期王城故址的观点,则与我们考证的夫余初期王城并不矛盾。

【法库老故事】从法库辽代墓葬品味大辽文化康平法库微同城编辑制作图片来源网络法库辽墓群壁画文化是一个地域的灵魂,文化的繁荣是社会经济发展和社会进步的必然结果,同时也渗透到社会的方方面面。

法库县的辽代墓葬群出土的文物,就可以看到辽代的法库曾经济高速发展,政治清明,社会稳定,汉文化全面融入社会生活。

辽代的法库聚居着很多多皇家贵族,特别是辽代的萧氏后族,就让我们从辽代的墓葬了解法库的大辽文化。

法库白鹤节一,契丹族在法库的活动历史悠久契丹兴起辽河上游西拉木伦河流域和老哈河流域,史书有这方面记载记载。

辽河流域的辽北地区同西拉木伦河相连,自然也就成为历史上各个时代人类活动联系。

从辽北地区考古发现来看,契丹民族在辽北地区活动很长一段时间,在在辽北地区发现的历史文化遗存中,有原始文化的新乐、红山、偏卜、高台山、望花、凉泉等文化类型。

较晚的是契丹、辽金时代文化遗存。

这些历史文化类型在辽北地区的发现,说明自古以来就与辽南、辽西人类活动有联系,表明我国古代北方民族也曾居住或游移在辽北地区。

辽北地区发现的辽金遗址367处,城址27处,墓群15处。

这个数据并不精确,因为还有未发现,或发现破坏的遗址墓葬,均未计算在内。

仅就遗址之数,已近于现代村级聚落。

《辽史》记:“城郭相望,田野益辟”的繁荣景象,在法库地区所见之遗迹,不失为其真实写照。

在有的遗址、城址中,发现金、元两代遗物共存,这又成分表明这些遗址为金、元两代所沿用。

一九八三年,在法库县进行文物普查时,于红旗乡小房身村征集一件夹砂灰褐陶敞口罐,墓内出土。

墓葬在村南大沟中,北巴尔虎山脉老爷岭北麓。

墓葬被破坏,形制不清。

夹砂灰褐陶敞口罐是契丹早期文化的典型器物,由此可见契丹族未建国早期,就在法库繁衍生息。

二、从辽墓群的数量规格看辽代法库的社会状况法库县历史上是辽代文化发展十分活跃的地区,境内至今已发现40余座辽代墓葬,比较知名的如叶茂台辽墓.叶茂台圣迹山自古以来被视为风水宝地,此山成为辽代萧氏望族一处规模庞大的墓地,以期恩泽子孙,永享富贵。

渤海大学学报二○一五年第一期东北边疆·民族与社会主持人语:“东北”是一个区域人文地理学概念。

广义上东北包括辽宁、吉林、黑龙江三省和内蒙古自治区东部五盟市。

东北是多民族的边疆地区,也是一个具有明显区域特征的地理和经济大区,其内部在政治、经济、文化、民族、风俗等各方面有着极强的内在联系,形成多元一体的地域文化。

深入研究东北边疆、民族与社会发展,为国家东北振兴和丝绸之路经济带建设提供学术和智力支撑,具有重大的学术价值和现实意义。

本期刊发的三篇文章,围绕东北地域民族迁徙融合、文化交流和辽西民族—文化走廊研究现状展开研究。

刘俊勇等《汉代以前胶东、辽东半岛文化往来的考古学考察》一文,从考古学视角对古代胶东半岛与辽东半岛之间的文化联系进行考察,认为胶东半岛和辽东半岛的文化往来至迟发生在距今7000年前后的新石器时代,这种双向文化传播和交流是通过庙岛群岛来实现的。

该文对认识中原与东北亚之间的族群迁徙、文化互动等有重要意义。

穆崟臣《清代热河地区的民族融合与文化交流述论》认为,热河地区是民族融合与文化交流的重要场域。

由于移民的不断迁入,热河地区的民族分布呈现出满、蒙、汉、回等族杂居共处的局面,也由此导致地域文化内涵和结构的变迁。

文章从地域方言、历史地名、本子故事、寺庙信仰等文化记忆来诠释和印证民族融合和文化变迁,值得一读。

吕伟《“民族—文化走廊”———辽西走廊研究述评》,从辽西古廊道的路线、民族迁徙与文化交流、走廊社会经济发展、走廊生态等几个方面,对以往学界关于辽西民族文化走廊研究进行了较为系统的总结,指出了存在的问题,便于了解辽西走廊研究状况。

本期栏目主持人:崔向东古代胶东半岛与辽东半岛文化往来是由其特殊的地理条件所决定的。

胶东半岛为我国最大的半岛,地处山东省东部,北临渤海、黄海与辽东半岛相对,东临黄海与朝鲜半岛和日本列汉代以前胶东、辽东半岛文化往来的考古学考察刘俊勇李芳芳王露(辽宁师范大学历史文化旅游学院,辽宁大连116081)摘要:古代胶东半岛与辽东半岛文化往来是由其特殊的地理条件所决定的。

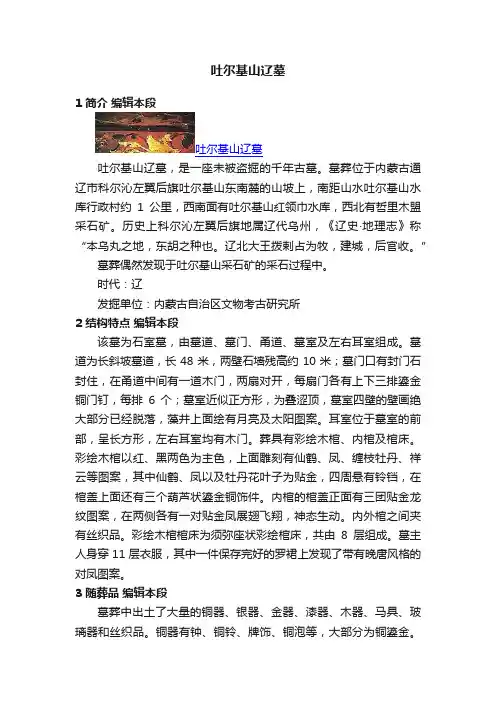

吐尔基山辽墓1 简介编辑本段吐尔基山辽墓吐尔基山辽墓,是一座未被盗掘的千年古墓。

墓葬位于内蒙古通辽市科尔沁左翼后旗吐尔基山东南麓的山坡上,南距山水吐尔基山水库行政村约1公里,西南面有吐尔基山红领巾水库,西北有哲里木盟采石矿。

历史上科尔沁左翼后旗地属辽代乌州,《辽史·地理志》称“本乌丸之地,东胡之种也。

辽北大王拨剌占为牧,建城,后官收。

”墓葬偶然发现于吐尔基山采石矿的采石过程中。

时代:辽发掘单位:内蒙古自治区文物考古研究所2 结构特点编辑本段该墓为石室墓,由墓道、墓门、甬道、墓室及左右耳室组成。

墓道为长斜坡墓道,长48米,两壁石墙残高约10米;墓门口有封门石封住,在甬道中间有一道木门,两扇对开,每扇门各有上下三排鎏金铜门钉,每排6个;墓室近似正方形,为叠涩顶,墓室四壁的壁画绝大部分已经脱落,藻井上面绘有月亮及太阳图案。

耳室位于墓室的前部,呈长方形,左右耳室均有木门。

葬具有彩绘木棺、内棺及棺床。

彩绘木棺以红、黑两色为主色,上面雕刻有仙鹤、凤、缠枝牡丹、祥云等图案,其中仙鹤、凤以及牡丹花叶子为贴金,四周悬有铃铛,在棺盖上面还有三个葫芦状鎏金铜饰件。

内棺的棺盖正面有三团贴金龙纹图案,在两侧各有一对贴金凤展翅飞翔,神态生动。

内外棺之间夹有丝织品。

彩绘木棺棺床为须弥座状彩绘棺床,共由8层组成。

墓主人身穿11层衣服,其中一件保存完好的罗裙上发现了带有晚唐风格的对凤图案。

3 随葬品编辑本段墓葬中出土了大量的铜器、银器、金器、漆器、木器、马具、玻璃器和丝织品。

铜器有钟、铜铃、牌饰、铜泡等,大部分为铜鎏金。

其中的鎏金铜牌饰上面战+刻精美的乐舞图案;金银器上面战刻有栩栩如生的金龙和双狮以及鸾鸟、形态各异的人物和动物图案。

这些精美的随葬品,对于丰富辽代的文化交流、艺术等方面认识提供了非常珍贵的实物资料。

从墓葬形制、出土器物看,墓葬风格接近于晚唐和辽代早期的风格,应为辽代早期契丹贵族的墓葬。

彩绘木棺和棺床,在内蒙古尚属首次完整发现。

总第391期THE SILK ROAD辽宁东大杖子墓地位于辽宁省建昌县碱厂乡东大杖子村内,该墓地是因1999年文物与公安部门联合破获一起涉及国内外的盗掘古墓、走私文物大案(10·28大案)后被得知的。

在2011年被评为全国考古十大发现之一。

墓葬区位于东大杖子村中部老河道以西的村落中,占地面积约10万平方米,据推测墓葬总数应超过200座[1]。

2000年,辽宁省、葫芦岛市、建昌县三级文物部门联合在东大杖子村进行了第一次考古勘探和试掘[2],随后又于2001[3]、2002[4]、2003[5]及2011[6][7]年进行多次发掘。

目前已发掘墓葬47座,本文通过对该地区墓葬形制以及出土随葬品的对比来分析东周时期该地区文化交融与演进情况。

当前有关该墓地的研究成果可以归纳总结为墓地年代、墓主身份、文化源流以及墓地出土的器物研究四部分。

有关墓地年代研究,张依依整理了除M40、M47之外其他墓地的墓葬及随葬品资料,通过系统及综合比较研究,确定了墓地的分期和年代,得出墓地整体年代为春秋晚期至战国中晚期、墓地自西南向东北发展、燕文化因素随年代推移逐渐增多的结论[8];于佳灵将前者未包含的M40、M47涵盖进分组分段,并[作者简介]张震(1997-),男,汉族,河北沧州人,在读硕士。

研究方向:商周考古。

东大杖子墓地所见东周辽西地区文化交融与演进张震(西北师范大学历史文化学院,甘肃兰州730070)[摘要]东大杖子墓地是2011年全国十大考古发现之一。

墓地所在的辽宁建昌县地处东北地区南部,处于中原北方及东北亚的枢纽位置,其墓葬形制、结构及出土遗物既具有浓郁北方文化因素,又含有大量燕文化因素。

通过整理已发表的共47座墓葬资料,梳理出这一历史阶段该墓地两类墓葬中葬俗和部分随葬器物的差异,发现该地区在同一时期有封石墓及竖穴土坑墓两类墓葬,代表着拥有不同文化属性的人群,其丧葬习俗既有差异又相互借鉴、相互影响;经过春秋晚期、战国早期、战国中期早段、战国中期晚段的历时性考察,可以发现该墓地后期明显被燕文化同化,反映了东周时期辽西地区文化交融与演进的情况,是春秋战国时期民族大融合研究不可忽视的一环。

辽宁省丹东市的历史文化07历史李鹤Q0738117丹东市,位于辽东半岛经济开放区东南部鸭绿江与黄海的汇合处,地处东北亚的中心地带,是东北亚经济圈、环渤海经济圈重要交汇点,是连接朝鲜半岛与中国及欧亚大陆的主要陆路通道,是中国万里长城的最东端起点和中国万里海疆的最北端起点,具有沿海、沿江、沿边的独特优势。

东与朝鲜民主主义人民共和国的新义州市隔江相望,南临黄海,西界鞍山,西南与大连市毗邻,北与本溪市接壤。

市区地理坐标为东经124°23′,北纬40°07′。

丹东地区东西最大横距196公里,南北最大纵距160公里。

丹东大陆海岸线长120公里,沿海有大鹿岛、小鹿岛等岛屿。

1、历史变迁距今38至18亿年前,就有丹东地域的原始古陆。

1982年发现的:“前阳人”头盖骨化石表明,早在1.8万年以前,丹东地区已有处于原始母系氏族时期的先人在开拓、繁衍、生息。

东港市马家店镇三家子村后洼果园古人村落遗址又表明,距今6000至7000年,丹东地区的先人已迈入新石器时代。

宽甸下露河下金坑村、永甸幸福村和振安区九连城龙头村等多处遗址则证明,3500至4000年前先人已进入青铜时代。

丹东地处祖国边陲,历朝都是军事要塞。

唐尧属青州,虞舜属营州,战国时为燕国东部边疆。

西汉设西安平县、武茨县,唐朝总章元年置安东都护府,辽建宣州、开州、穆州和来远城,金朝属婆速府路(今振安区九连城镇)管辖,元朝时沿袭金制置婆娑府,明朝隶属辽东都指挥使司。

1618年,后金采取定边政策,在叆河边门和凤凰城边门筑柳条边,禁止在边墙以外地区农牧、渔猎、采伐、采矿,致使丹东地域成为不毛之地,严重破坏经济、文化的发展。

1689年后,清朝政府实行拓边政策,才逐步得到开发。

随着山东、河北等地垦殖的汉民日益增多。

处于内外交困的清政府,被迫利用“禁区”富饶的资源“归化流民”,准许熟地升科,到1874年规定“东边地带全部开禁”,于1875年在鞍子山设置升科纳税。

承德辽金元时代考古简论作者:田淑华来源:《文物春秋》2008年第06期[关键词]承德地区;辽金元时代;考古发现[摘要]地处河北省北部的承德地区,辽代属中京道,金代归北京路所辖,元代属上都路,无论是历史地理还是各民族文化之间的相互碰撞,其区域位置都十分重要。

多年来的考古调查,大量丰富的古代文化遗存,为研究中原农业文明与草原游牧文化的交流与融汇提供了实物依据。

辽、金、元时期的承德承德位于长城以北的燕山腹地,自古就是华北平原通往内蒙古高原的交通要道,亦是长城南北政治、经济、文化交流的塞外重镇,在辽、金、元时期考古领域中占有特别重要的历史地位。

隋唐以来,承德一带即为契丹、女真、蒙古等民族的聚居活动中心。

916年,崛起于西辽河流域的契丹族领袖耶律阿保机统一八部,建立契丹国,后改国号为大辽,承德即为辽代的中京大定府泽州和北安州地。

1004年,宋、辽两朝罢兵求和,以白沟河(今大清河一线)为界,缔结澶渊之盟,百年通好。

在这种和平稳定的大环境里,人们生活安定,经济得以迅速发展。

在行政建置上,辽代设有五京道,承德为中京道所辖,为辽南京至中京、上京的必由之路。

金代的承德属北京路,归大定府管辖。

元代的承德属中书省上都路辖域,元朝统一全国后,北方一带的少数民族在此聚居融汇。

建国以后,经过多次不同规模的文物普查和田野考古发掘,在承德一带发现了大量辽、金、元时期的文化遗存,出土了丰富的历史文物。

其中古遗址、古城址、古墓群数百处,还有大量的窖藏、石刻等。

这些考古发现为研究辽、金、元的历史提供了珍贵的实物依据。

辽、金、元时期的考古发现承德一带的辽、金、元时期遗址多分布在当年的中京道附近,特别是交通要道两旁,如辽驿道遗址、居住遗址、瓷窑遗址、矿冶遗址、寺庙遗址等。

其中居住遗址比较典型的有隆化县的二道窝铺、大旗尖,宽城县的东梨园,丰宁县的大川,平泉县的孤山子等。

遗址多为内涵比较单一、文化层较薄的一般性遗址,没有经过正式考古发掘,多为地表调查或抢救性清理,出土遗物以陶瓷残器为主。

辽东半岛青铜时代生业方式研究作者:郭艳秋来源:《赤峰学院学报·哲学社会科学版》 2020年第7期收稿日期:2020-04-05作者简介:郭艳秋(1993-),女,赤峰学院历史文化学院,研究方向:植物考古学。

基金项目:教育部人文社会科学重点研究基地重大项目“新石器时代的东北:文化、生业、社会研究”(17JJD780002)郭艳秋(赤峰学院历史文化学院,内蒙古赤峰 024000)摘要:辽东半岛位于辽宁省的南部,北以鸭绿江和辽河口为边界,东临黄海,西到渤海,东与朝鲜半岛隔海相望。

通过对出土遗迹遗物的分析,以及对辽东半岛地理环境状况的分析,可以看出,辽东半岛地区青铜时代农业种植业的发展处于持续发展的过程。

农业在整个经济结构中的地位不断提高,家庭饲养在农业中的地位越来越高。

又因其三面临海的特殊地理状况,渔业一直贯穿始终,辽东半岛形成了渔业,饲养业、种植业交互发展的生产经营模式。

关键词:辽东半岛;青铜时代;农业;饲养业中图分类号:K872 文献标识码:A 文章编号:1673-2596(2020)07-0019-04一、辽东半岛概况辽东半岛位于辽宁省的南部,北以鸭绿江和辽河口为边界,西到渤海,东临黄海,三面临海,东与朝鲜半岛隔海相望。

地势东北高西南低,沿海地势主要为平原,也有低山和丘陵,千山山脉横贯整个半岛,因其特殊的地势地形分布,形成了暖温带湿润半湿润气候。

辽东半岛地区因经长期剥蚀作用,第四纪沉积物发育较少。

根据本区的全新世古环境资料,至今已经有大量的研究成果,总体经历了温暖较湿润、温暖湿润和温和较干的气候环境。

辽东半岛地区青铜时代遗址分布特征较明显,遗址更集中分布在低海拔的平原地带。

遗址一般在15°坡度范围内选址,比较偏向坡度较小的平原地带,且相对倾向坡度较缓的坡地。

辽东半岛地区青铜时代居民更倾向于在南向和北向坡地上选址,这可能与辽东半岛地区的自然地形和当时居民的生业方式有关,例如种植业的发展。

大连金州“巨石文化”遗迹:小关屯远古石棚小关屯石棚位于大连市金州新区向应街道小关家屯村的东山上。

据推测,小关屯石棚和辽东半岛分布的众多石棚一样,属于新石器晚期到青铜时代的“巨石文化”遗址,是辽宁半岛最早的人类建筑。

金州小关屯石棚则属于青铜时代,建设年代大概在三千多年前,是金州地区最古老的人类建筑!据介绍,原本在小关屯石棚南边、大约250米处的山丘上还有一座石棚,其规模比小关屯石棚要大上一个级别,故在当时小关屯石棚被称为“小石棚”,而其南部的石棚被称为“大石棚”。

可惜“大石棚”在1950年的时候被毁,据当地老百姓说是当时的苏联驻军给炸毁的,但这个说法缺乏资料证明。

如今大石棚的石板已经不知去向,在石棚东边不远处的一个村庄就叫“大石棚村”,或许是对大石棚的一个纪念吧!大石棚没了,仅留下了一个村名,让人心里的感觉还真是不好形容。

但好在小关屯石棚是保留了下来,也算是一件幸事了!从小关屯石棚的外表便不难看出,这个石棚大概也是多灾多难,三千多年的风雨侵蚀,在它的外表留下了明显的痕迹。

一般的石棚都会有六块石板,形成一个棺材形的建筑,石板也会被打磨的很整齐,堆筑成近似封闭的空间,而小关屯石棚不知道是因为天生就在做工上被偷工减料,还是后期遭遇了更多的磨难,如今给人以残破不堪的感觉。

上面的顶板也显得过大,下面的两块石板也是伤痕累累,大有随时支离破碎的感觉。

虽然已经被列为省级重点文物保护单位,但怕也是无力回天了!关于小关屯石棚,在当地还有一个神奇的传说。

相传唐朝名将薛仁贵征东时,路过这里,曾经躺在石棚上休息,至今石棚上盖石板上还隐约可见薛仁贵当年留下的脚印痕迹。

唐初至今得有一千四百多年了吧?石棚都快倒了,脚印居然还在?这薛仁贵的睡前一脚也是够狠了!更是好奇唐朝人当时穿的是啥鞋子!石棚作为远古时代的一种巨石文化,在全世界都有分布,而辽东半岛的石棚更是分布最多。

目前推测这些石棚是古代的高规格墓葬,是大小奴隶主贵族或部落酋长的墓地。