孔孟思想的异同

- 格式:doc

- 大小:112.00 KB

- 文档页数:11

孔孟思想比较一、孔子思想回顾•1、道。

知其不可而为之。

天下有道,丘不与易也。

•2、仁。

为之不厌,诲人不倦,当仁不让。

•3、智。

过而能改,言而有信。

•4、恕。

克己复礼,己所不欲,勿施于人。

•5、义。

见利思义,见危授命。

•6、教。

有教无类,举一反三。

•7、学。

敏于事而慎于言,就有道而正焉。

二、孟子思想回顾•1、《请以战喻》正:民本、王道、仁政。

反:不择手段、不施仁政。

•2、《何必曰利》正:先义后利。

反:急功近利。

•3、《民为贵》正:民贵君轻,百姓归之。

反:不志于仁,载胥及溺。

•4、《乐民之乐》正:与民同乐,百姓爱之。

反:独自享乐,百姓恶之。

•5、《人和》正:推己及人,得道多助。

反:刻薄寡恩,失道寡助。

•6、《浩然正气》正:集义养气,磨砺心性。

反:揠苗助长,阿谀苟容。

•7、《仁义礼智》正:居仁由义,强恕而行。

反:自贼贼君,自暴自弃。

•1、时代背景•孔子:春秋时期,群雄争霸,礼崩乐坏,时局动荡。

•孟子:战国时期,诸侯割据,社会变革,百家争鸣。

•2、人物性格•孔子:安贫乐道,与人为善,愈挫愈勇,直道而行。

•是可忍,孰不可忍。

始作俑者,其无后乎。

•孟子:清高自傲,强言善辩,豪爽直率,人格独立。

•万物皆备于我。

我善养吾浩然之气。

•3、“仁”之比较:仁者爱人•孔子:春秋无义战,“仁”是一个笼统的概念。

•孟子:不忍之心,仁政。

•从“仁”到“仁政”是从社会道德到社会政治的一个飞跃,能更好地巩固“仁”的观念,并能更好地施行“仁政”。

•孔子:施政纲领简单原始,礼乐治天下,简政施人。

•君君,臣臣,父父,子子。

浴乎沂,风乎舞雩,咏而归。

•孟子:施政纲领详细具体,朗朗正气。

教化百姓,不赞同刑罚。

•民为贵,社稷次之,君为轻。

谨庠序之教,申之以孝悌之义。

四、孔孟思想的独到之处•孔子:•重义轻利,见利思义。

•有教无类,诲人不倦。

•礼乐教化,美善统一。

•孟子:•贵王轻霸。

王道为民,霸道为君。

•否认旧礼至上,强调个人判断可在礼之上。

•多独立自我和平等思想。

(一)孔子与孟子政治思想的异同一、孔、孟政治思想的相同点:孔子是儒家是想的开创人,孟子是孔子的继承和发展者,所以孔子与孟子的政治思想从本质上讲是一致的,都主张“仁”的思想,其具体表现在:(一)、孔子、孟子政治思想基础是一致的,主要从“仁、爱、善”角度思考问题。

孔孟都主张“仁者爱人,人恒爱之”。

也就是说,他们二人不约而同的认为“仁”对一个人的情操培养是十分重要的。

他们认为:一个人只要具备了自身的“仁”,才能靠这种魅力影响和感化他人,也才能凭此效力于社会奉献于他人,否则“为人者难成君子,为王者难得天下矣”。

翻开《论语》,我们不难发现孔子在很多场合和自己的学生说教时都会涉及到“仁”的理念。

比如说,他曾针对对自贡提出的什么是“仁”时回答说“夫人者,己欲立而立人,己欲达尔达人。

能近去譬,可谓仁之方也已”。

在回答曾子提出的问题“仁以为己任”时,孔子解释说“志士仁人,无求生以害人,有杀身以成仁。

”这就是说,为了实现所谓的“仁”,人们可以赴汤蹈火义无反顾。

由此可见,孔子理解“仁”就是爱人,同情人,舍身处地的体贴人。

翻开《孟子-离娄》一文,孟子就明确提出了“君子所以易于仁者,以其存心也。

君子以仁存心,以礼存心。

仁者爱人,有礼者敬之。

爱人者,人常爱之。

敬人者,人常敬之。

”显而易见在这里分明强调了“仁”对一个人的情操培养的重要性。

孟子提出“性善论”从“人性本善”的角度去考虑问题。

而孔子直接说过一句“性相近也,习相远也”,从这句话看不出从皆有的那个“相近的”“天生”的人性是善还是恶,但加上他实际上认定了仁是每个人天生就有的品性,而仁的本质规定就是“爱人”,所以他心中本有“人性本善”的意思事实未予说明而已。

所以说,孔子与孟子都是从“仁、爱、善”的角度去思考问题的,其思想基础是一致的。

(二)、孔子与孟子政治思想的基本精神理念是一致的,主张“仁治”和“法治”。

孔子主张“德治”即“为政以德”。

孔子的政治思想中揭示了一个基本原则,即为人君者当以德治国,为政与为德是根本分不开的。

孔孟思想仁义礼智信“礼乐”思想、“仁”的思想和“中庸”思想“修身、齐家、治国、平天下”孔子思想孔子的伦理思想--“仁”。

孔子思想体系的核心概念是“仁”。

“仁”最简单的表述就是“爱人”,即对人尊重和同情,它是统摄“义、礼、忠、恕”等德行的最高理想, 也是个人修养的最高标准。

孔子的政治理论――“德治”与“正名”。

孔子提出“德治”的治国主张,认为统治者应“正己然后正人”, 以德治民。

他把“仁”扩充到政治领域, 要求君主爱民, 施行仁政。

他还提出“正名”的主张,认为上起天子、下至平民, 都应安守本分, 名实相符,并由此提出“君君、臣臣、父父、子子”的人伦观。

孔子的天命观――敬鬼神而远之。

孔子主张“敬鬼神而远之”。

他主张祭祀, 是对鬼神表示诚敬的意思, 至于鬼神是否存在, 则可以不问。

相对于天命鬼神而言,孔子更注重人事,强调人的主观努力,把探讨和解决人世间的实际问题放在优先地位。

孔子的教育观--有教无类:他主张教育的对象不应分贵贱贤愚, 而要一视同仁, 开平民教育之先河。

因材施教:在教学方法方面,他提出“因材施教”,重视启发式教育,是现代民主个性化教育和启发式教育思想的源头。

学思并重:在治学方法上, 孔子主张学思并重, 认为“学而不思则罔, 思而不学则殆”。

均衡发展:对于学术的传授, 孔子教以“文、行、忠、信”四目, 并以“诗、书、礼、乐”等内容教导学生。

故孔子之教, 可谓重视德、智、体、美的均衡发展。

孟子思想性善学说:这是孟子全部思想的基础。

孟子认为,人都有恻隐之心、羞恶之心、恭敬之心、是非之心,这四心就是人类文化规范——仁、义、礼、智的萌芽和根本。

他认为,一个人如果不愿意向善,那就是“自暴”、“自弃”、“自贼”。

“仁政”思想:孟子继承并发展孔子“仁”的思想,从其性善论出发,提出了“仁政”、“王道”的政治学说。

“仁政”就是国君能够“与民同乐”,使人民的生活安定。

孟子的“仁政”学说,包含了对人民的重视,即民本思想,也就是说把人民看作是国家政治的根本。

孔孟思想之比较(异同点)16页孔孟思想是中国古代思想的核心之一,其中“孔家”和“孟家”是两个主要的流派。

虽然他们都从“仁”和“礼”方面来研究和传承儒家思想,但在具体的思想内容上,两者有很多的异同点。

接下来,我们将会从多个方面进行比较。

一、关于“仁”的内涵1. 义利之争孔子提出的“仁”涵盖着很多方面,其中包括爱人、敬上、诚信、孝悌、辅佐、“己所不欲勿施于人”等等。

对“仁”的解释,孔子本人也曾经出现过矛盾的情况,例如,他曾经以利益为重,主张个人需要先追求自己的利益,之后才考虑到义。

而一些弟子则认为,“仁者先心诚而后行,利之后也”。

相比之下,孟子侧重强调“仁者先义之,后利之”,反对以利为先,倡导以义为先的原则。

2. 至诚之道孟子与孔子一样崇尚“诚”这一核心价值,但他提出了“至诚唯美”这一观点,也就是说,孟子认为最高境界是在事物中追求至诚,即在一切行为、言语、思想中坚持真、实、诚,才能够达到完美的境界。

孔子和孟子都非常重视“礼”的观念,他们认为“礼”是人与人、人与自然、人与社会之间相互合理行为规范的核心,是人类社会正常运转的基石。

不过,两者在具体内涵上仍然存在不同。

1. 礼的意义和价值孔子认为,“礼”是通过一系列仪式、规矩和仪态来达到防止混乱和维持秩序的目的。

而孟子则进一步强调,“礼”是一种超越了单纯仪式的人类道德规范,更是一种理性认识与实践的标准。

在孟子看来,只有通过遵守社会的“礼”,才能够建立一个和谐、稳定、有序的社会,从而实现各类人群之间的互惠互利。

2. 礼的表现形式孔子在处理社会问题时比较倾向于用“礼”这种形式化的外在习惯来解决问题,他认为“礼”是既包含感性又包含形式理性的。

而孟子则认为“礼”不只是一系列的形式化行为,更是透过具体行为方式而体现的非常深刻的人际关系。

三、关于政治形态孔子和孟子在政治形态上也有不同的理念。

1. 政治观念孔子认为,政治是统治者的责任,核心应当是君主制度。

他强调依据等级、礼仪和尊重纲常来组织社会的秩序,他也支持君王有绝对的管理责任,以确保社会稳定。

孔孟庄的思想比较孔孟老庄美学思想比较儒道之学重在人生,本无意论美,其美学思想皆出自审美化的人生哲学。

故,论儒道美学即论其哲学也,亦即论其人生境界观也。

一、孔孟之学以“仁”为根本,“成仁”乃其理想;老庄之言以“道”为宗尚,“体道”是其归宿。

两家本旨多有不同,前贤有治世治身之说,时彦有入世超世之判,皆以法度、自然明两家轸域。

审美精神之歧异亦无外乎此,盖先有人生境界观而后有艺术审美论也。

1、美善相乐与自然真美孔子论乐,“谓《韶》,‘尽美矣,又尽善也。

’谓《武》,‘尽美矣,未尽善也’”(《论语。

八佾》),缘《韶》主尧舜禅让以德,而《武》主武王征伐以力。

此美善相乐之论,源于其仁学思想。

仁为内在情性与外在伦理之融汇,此内外交洽之仁心乃“礼”、“乐”之根本。

“礼云礼云,玉帛云乎哉?乐云乐云,钟鼓云乎哉?”(《论语。

阳货》)仁学精神贯注于艺事中,非特悦人耳目、娱人情性而已,更当于潜移默化中激发善德良知也。

子云:“兴于诗,立于礼,成于乐。

”(《论语。

泰伯》)“乐”即音乐艺术,兼愉悦性情之形式美与感发意志之仁德美。

“成于乐”为精神沉醉、纯粹超越而至自由境界1.孔子闻《韶》于齐,三月不知肉味,整个人生由音乐而艺术化、道德化,沉浸于美善统一之境。

斯乐陶染性灵、感发仁心,使人人本具之良知充满身心,一念自觉便可成仁。

子云:“我欲仁,斯仁至矣。

”(《论语。

述而》)又云:“为仁由己,而由人乎哉?”(《论语。

颜渊》)诚哉斯言!孟子曰:“理义悦我心,犹刍豢之悦我口。

”(《孟子。

告子上》)在中国美学史上首次赋予仁德以审美价值。

以善为美,美善统一。

此善笃实光辉、高明壮美;此美充溢仁德、超拔完善。

美善相乐,臻于极致。

后世儒家美学绵延传承,皆无悖此根本者。

老庄哲学以“道”为宗。

《道德经》中“道”凡七十三见,以宇宙本体为本。

《庄子》一书“道”凡三百二十见,以自由境界为尚。

老庄之道一脉相承,其殊异亦判然乃现。

老子重思重知,偏于思议无限永恒之大道;庄子重行重修,偏于得道之人精神自在超遥。

孔孟的异同点引言孔子和孟子是中国古代儒家学派的重要代表人物,他们对中国文化和思想的发展产生了深远的影响。

本文将从多个方面比较孔子和孟子的异同点,包括思想观点、教育理念、政治主张等。

思想观点1. 人性观•孔子:认为人性本善,强调修身齐家治国平天下。

他认为通过道德修养可以使人自我完善,并通过自己的榜样影响他人。

•孟子:认为人性本恶,但也具备良知。

他主张通过教育来引导人们发展良知,使其成为有道德修养的人。

2. 教育观•孔子:注重教育培养,提倡“学而时习之”,强调学习礼仪、音乐、书法等传统文化,并倡导“君子”教育模式。

•孟子:强调以爱心去教育学生,注重培养学生的品德和道德修养,并提出“三纲五常”的教育原则。

3. 家庭观•孔子:强调家庭伦理,主张“修身齐家治国平天下”。

他认为只有通过修身养性,才能够治理好家庭和国家。

•孟子:注重父子关系,主张“亲亲、尊尊”,认为父母应该以榜样的力量来教育子女,并倡导了“父慈子孝、兄友弟恭”的家庭伦理观。

政治主张1. 统一思想•孔子:主张通过君主的德行来统一民众的思想,使人们都能够遵循礼仪和道德规范。

•孟子:认为君主应该以仁爱之心去统治国家,通过行善和榜样的力量来感化民众。

2. 治理原则•孔子:提出了“仁政”、“君子政治”的理念,强调君主应该以仁爱之心去治理国家,使百姓安居乐业。

•孟子:倡导了“民贵君轻”的政治观点,认为君主应该尊重民众的需求,并以公平正义的原则来处理政务。

影响与传承1. 影响范围•孔子:孔子的思想影响了中国几千年的历史,儒家文化成为中国传统文化的重要组成部分。

•孟子:孟子继承并发扬了孔子的思想,对后世儒家学派产生了深远的影响。

2. 教育体系•孔子:创办私塾,培养了一大批学生,并将自己的思想传授给后人。

他提出了“教育无疆”的理念,强调普及教育。

•孟子:在教育方面,孟子注重培养学生的品德和道德修养,并倡导了“以天下为己任”的教育理念。

结论综上所述,孔子和孟子在人性观、教育观、家庭观以及政治主张等方面存在一些异同点。

(一)孔子与孟子政治思想的异同一、孔、孟政治思想的相同点:孔子是儒家是想的开创人,孟子是孔子的继承和发展者,所以孔子与孟子的政治思想从本质上讲是一致的,都主张“仁”的思想,其具体表现在:(一)、孔子、孟子政治思想基础是一致的,主要从“仁、爱、善”角度思考问题。

孔孟都主张“仁者爱人,人恒爱之”。

也就是说,他们二人不约而同的认为“仁”对一个人的情操培养是十分重要的。

他们认为:一个人只要具备了自身的“仁”,才能靠这种魅力影响和感化他人,也才能凭此效力于社会奉献于他人,否则“为人者难成君子,为王者难得天下矣”。

翻开《论语》,我们不难发现孔子在很多场合和自己的学生说教时都会涉及到“仁”的理念。

比如说,他曾针对对自贡提出的什么是“仁”时回答说“夫人者,己欲立而立人,己欲达尔达人。

能近去譬,可谓仁之方也已”。

在回答曾子提出的问题“仁以为己任”时,孔子解释说“志士仁人,无求生以害人,有杀身以成仁。

”这就是说,为了实现所谓的“仁”,人们可以赴汤蹈火义无反顾。

由此可见,孔子理解“仁”就是爱人,同情人,舍身处地的体贴人。

翻开《孟子-离娄》一文,孟子就明确提出了“君子所以易于仁者,以其存心也。

君子以仁存心,以礼存心。

仁者爱人,有礼者敬之。

爱人者,人常爱之。

敬人者,人常敬之。

”显而易见在这里分明强调了“仁”对一个人的情操培养的重要性。

孟子提出“性善论”从“人性本善”的角度去考虑问题。

而孔子直接说过一句“性相近也,习相远也”,从这句话看不出从皆有的那个“相近的”“天生”的人性是善还是恶,但加上他实际上认定了仁是每个人天生就有的品性,而仁的本质规定就是“爱人”,所以他心中本有“人性本善”的意思事实未予说明而已。

所以说,孔子与孟子都是从“仁、爱、善”的角度去思考问题的,其思想基础是一致的。

(二)、孔子与孟子政治思想的基本精神理念是一致的,主张“仁治”和“法治”。

孔子主张“德治”即“为政以德”。

孔子的政治思想中揭示了一个基本原则,即为人君者当以德治国,为政与为德是根本分不开的。

孔孟的异同点孔子和孟子是中国古代思想家中最具代表性的两位人物,他们的思想对中国的历史和文化产生了深远的影响。

虽然孔子和孟子都是儒家思想的代表人物,但是他们的思想有着一些明显的异同点。

一、异点1. 对人性的看法不同孔子认为人性本善,但是受到环境的影响会变得不好。

他强调人们应该通过学习来修身养性,使自己变得更加善良。

而孟子则认为人性本恶,但是通过教育和修养可以使人变得更加善良。

他认为人们应该通过自我完善来达到道德的高度。

2. 对仁爱的理解不同孔子认为仁爱是人类最高尚的品德,是实现和谐社会的关键。

他认为仁爱应该体现在人与人之间的关系中,包括君臣、父子、兄弟、朋友等。

而孟子则认为仁爱应该是一种普遍的情感,不仅仅体现在人与人之间的关系中,还应该包括人与动物、人与自然等。

3. 对政治的看法不同孔子认为政治应该以仁爱为核心,君主应该以身作则,以仁爱的品德来治理国家。

他认为君主应该尊重民众,以民众的利益为出发点来制定政策。

而孟子则认为政治应该以道德为核心,君主应该以德治国,以道德的力量来治理国家。

他认为君主应该尊重民众,但是也应该有权威和力量来维护社会的稳定。

二、同点1. 倡导修身养性孔子和孟子都认为人们应该通过修身养性来提高自己的道德水平。

他们认为只有通过自我完善,才能达到道德的高度。

2. 倡导仁爱孔子和孟子都认为仁爱是人类最高尚的品德,是实现和谐社会的关键。

他们认为人们应该以仁爱为出发点来处理人与人之间的关系。

3. 倡导民本思想孔子和孟子都认为政治应该以民众的利益为出发点来制定政策。

他们认为君主应该尊重民众,以民众的利益为出发点来治理国家。

总之,孔子和孟子都是中国古代思想家中最具代表性的两位人物,他们的思想对中国的历史和文化产生了深远的影响。

虽然他们的思想有着一些明显的异同点,但是他们都倡导修身养性、仁爱和民本思想,这些思想对中国的历史和文化产生了深远的影响。

孔孟思想是中国古代儒家思想的代表,是中国传统文化中的重要组成部分。

尽管孔孟思想诞生于两千多年前,但是其影响至今仍在中国文化和社会中扮演着非常重要的角色。

本文将从孔孟思想的历史背景、思想内涵和比较分析三个方面来探讨孔孟思想。

一、孔孟思想的历史背景孔孟思想诞生于周朝末期,当时中国社会正处于动荡时期,战国时期也即将到来。

在这个时期,社会经济和政治处于大变革之中,人们对于生活和社会的理解也发生了很大的变化。

在这个时期,孔子和孟子等儒家思想家通过吸取先秦时期的思想和文化遗产,提出了一种新的人文主义思想,即孔孟思想。

二、孔孟思想的思想内涵1. 仁爱思想孔孟思想的核心思想是仁爱思想。

仁爱思想强调人与人之间的互动关系,认为人应该互相尊重、互相关爱和互相帮助。

仁爱思想是孔孟思想的核心,也是中国传统文化的重要组成部分。

2. 尚德思想孔孟思想强调人的道德修养,认为一个人应该具备高尚的道德品质,如诚信、正义、勇气、节制等。

尚德思想是孔孟思想的另一个核心,也是中国传统文化中的重要组成部分。

3. 教育思想孔孟思想强调教育的重要性,认为教育是培养人才和推动社会进步的重要手段。

孔子提出的“教而优则仕”和“学而时习之,不亦说乎”等思想,强调了教育的地位和重要性。

三、孔孟思想的比较分析1. 孔子注重个人修养,孟子注重社会改革孔子认为个人的修养和道德品质是实现社会和谐的基础,因此他的思想注重个人修养和道德品质的培养。

而孟子则强调社会的改革和统一,认为社会的和谐需要制度和政治的改革。

2. 孔子强调礼仪,孟子强调道德孔子注重礼仪的规范和遵循,认为礼仪是维系社会秩序和人际关系的重要手段。

而孟子则强调道德的重要性,认为道德是人类行为的根本准则,是社会和谐的关键。

3. 孔子注重传统,孟子注重变革孔子认为传统文化和道德规范是社会和谐的基础,因此他的思想注重传统文化和道德规范的传承和传播。

而孟子则强调变革和改革,认为社会的进步需要不断的变革和创新。

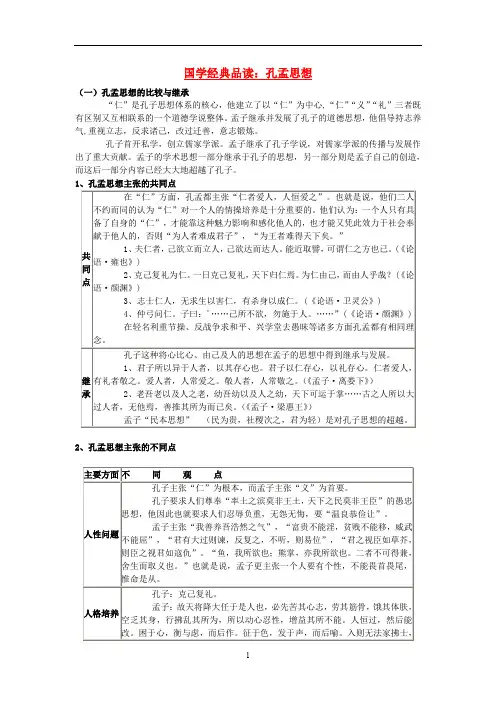

国学经典品读:孔孟思想(一)孔孟思想的比较与继承“仁”是孔子思想体系的核心,他建立了以“仁”为中心,“仁”“义”“礼”三者既有区别又互相联系的一个道德学说整体。

孟子继承并发展了孔子的道德思想,他倡导持志养气,重视立志,反求诸己,改过迁善,意志锻炼。

孔子首开私学,创立儒家学派。

孟子继承了孔子学说,对儒家学派的传播与发展作出了重大贡献。

孟子的学术思想一部分继承于孔子的思想,另一部分则是孟子自己的创造,而这后一部分内容已经大大地超越了孔子。

1、孔孟思想主张的共同点2、孔孟思想主张的不同点1、阅读下面《孟子》选段,回答问题。

(6分)孟子曰:“事孰为大?事亲为大。

守孰为大?守身为大。

不失其身而能事其亲者,吾闻之矣。

失其身而能事其亲者,吾未之闻也。

孰不为事?事亲,事之本也。

孰不为守?守身,守之本也。

”(《孟子·离娄上》)(1)下列对上面选段内容的理解,不正确的一项是( )(3分)A、孟子说:“侍奉谁最重要?侍奉父母双亲最重要。

守护谁最重要?守护自己最重要。

”守护自己的意思是守护自身的操守,不失去白己的节操。

B、孟子欣赏不失去自己的节操而又能侍奉父母的人,对那些失节而侍奉父母的人是鄙弃的。

在孟子看来,“孝”固然重要,但“守身”更重要。

C、孟子对失节而能侍奉父母的人并不是鄙弃的,只是说没听说过而已,在孟子看来,“事亲”足最根本、最重要的,所以“孝”比“守身”更重要。

D、孟子既肯定“事亲”,也肯定“守身”。

“孝”不仅是侍奉父母,子女立身行道,守节不改,以显父母,是“孝”的最高境界。

孟子这段话丰富了孝的新内容。

(2)请结合本段内容,简要说说你对“事亲”和“守身”的理解。

(3分)2、阅读下面《论语》选段,回答问题。

(6分)子贡问曰:“何如斯可谓之士矣?”子曰:“行已有耻,使于四方,不辱君命,可谓士矣。

”曰:“敢问其次。

”曰:“宗族称孝焉,乡党称弟焉。

”曰:“敢问其次。

”曰:“言必信,行必果,硁硁然小人哉!抑亦可以为次矣。

一、孔孟思想主张的共同点:在“仁”方面,孔孟都主张“仁者爱人,人恒爱之”。

也就是说,他们二人不约而同的认为“仁”对一个人的情操培养是十分重要的。

在轻名利重节操、反战争求和平、兴学堂去愚昧等诸多方面孔孟都有相同理念。

孔子这种将心比心、推己及人的思想在孟子的思想中得到继承与发展。

孟子“民本思想”(民为贵,社稷次之,君为轻)是对孔子思想的超越。

二、孔孟思想主张的不同点:1、人性问题:孔子主张“仁”为根本,而孟子主张“义”为首要。

2、人格培养:孔子:克己复礼。

孟子:孟子主张一个人只有经历了磨砺才能真正具备“治国安邦平天下”的德才,也才能奉献于社会造福于他人。

3、君臣关系:孔子主张“君君,臣臣,父父,子子”,“普天之下莫非王臣”,“率土之滨莫非王土”。

孟子主张“民为贵,社稷次之,君为轻”,对于不称职的君王,孟子以大无畏的精神提出:“君有大过则谏,反复之而不听,则易位。

”4、仁义礼智:孔子侧重强调“克己复礼”。

孟子主张“人皆有不忍人之心……强恕而行,求仁莫近焉”5、对待学问:孔子以为“古之学者为己,今之学者为人”。

孟子以为“穷则独善其身,达则兼济天下”6、道德修养:孔子认为,最理想的人格境界是“圣人”,其次是“君子”。

孟子认为,圣人之境并非高不可攀,每一个凡夫俗子都具有成为圣人的资质,关键在于愿不愿意去追求,去实践。

总结君子之德,之所以令人感觉望之俨然:因其有勇,心存天地之道义;即之也温,因其谦恭有礼,宽和在外,淡然不争;听其言也厉,因其心中的信仰,如日月升降而不可改,如泰山矗立不可撼。

这些所形成的道德体系就是君子心中坚定的信仰,形成了君子身上的浩然之气。

子之武城,闻弦歌之声。

夫子莞尔而笑,曰:“割鸡焉用牛刀?”子游对曰:“昔者偃也闻诸夫子曰:‘君子学道则爱人,小人学道则易使也。

’”子曰:“二三子!偃之言是也。

前言戏之耳。

”子曰:“莫我知也夫!”子贡曰:“何为其莫知子也?”子曰:“不怨天,不尤人;下学而上达。

有教无类”,是孔子教育思想的精髓之一,意思大致是:不管什么人都可以受到教育。

提倡“有教无类”春秋以前是贵族之学,有资格接受教育的是王公贵族的胄子。

作为平民是没有资格入学接受教育的。

孔子创办私学后,首先在招生对象上进行了相应的革命,实行“有教无类”的办学方针。

为了实现这一原则,孔子在招收学生时表示:“自行束修以上,吾未尝诲焉。

”只要本人愿意学习,主动奉送10条干肉作为见面礼,就可以成为弟子。

事实表明,他的弟子来自各个诸侯国,有齐、鲁、宋、卫、秦、晋、陈、蔡、吴、楚等国,分布地区广。

弟子的成分复杂,出身于不同的阶级和阶层。

孔子教育的基本目的是培养志道和弘道的志士和君子。

他一生以“朝闻道,夕死可矣”的精神追求道。

孔子教育学生,并不是把他培养成为有某种技能的专门人才,教育的目的就是使之“成人”,教育的内容就是怎样“做人”。

君子所贵之“道”,就是“成人”、“成德”的根本,这是孔子育人的重要目的与内容。

子夏曰:“学而优则仕。

”从理论上概括了孔子教育目的另一个重要方面。

“学而优则仕” 包容多方面的意思:学习是通向做官的途径,培养官员是教育最主要的政治目的,而学习成绩优良是做官的重要条件,如果不学习或虽学习而成绩不优良,也就没有做官的资格。

“学而优则仕”和孔子倡导的“举贤才”是一致的,确定了培养统治人才这一教育目的,在教育史上有重要的意义。

它反映封建制兴起时的社会需要,成为当时知识分子积极学习的巨大推动力量。

根据《论语》,人们可以从不同的角度概括孔子的教学内容:一曰:“子以四教:文、行、忠、信。

”指以文学、品行、忠诚和信实教育学生,是指教学内容包括四个基本方面;二曰:礼、乐、射、御、书、数等“六艺”,是指孔子教学的主要科目;三曰:《诗》、《书》、《礼》、《乐》、《易》、《春秋》等“六书”;四曰:十二字纲领:“志于道,据于德,依于仁,游于艺”。

此外,孔子又说:兴于诗,立于礼,成于乐。

以诗、礼、乐作为教育内容。

由此可见,孔子教育的主要内容是六经和六艺(都可称作六艺,但在此以区别)。

孔孟思想的异同及对当代的作用孔孟思想是中国古代儒家学派的核心思想,以孔子和孟子为代表。

这一思想体系在中国历史上产生了广泛而深远的影响,并且在当代社会依然具有一定的启示和指导意义。

本文将探讨孔孟思想的异同之处,并探讨其在当代的作用。

一、孔孟思想的异同1. 个人修养与道德孔子强调个人修养与道德的重要性。

他认为,一个人首先要修养好自己,成为一个品德高尚的人,才能有能力影响和引导他人。

孔子提倡“仁”,即以仁义和道德原则为核心的行为准则。

而孟子则更加注重人性的本善,主张人应该追求内心的善良,扩大其善性。

2. 君子与政治孔子和孟子在政治观念上也有一定的差异。

孔子重视君子的道德修养和行为规范,他认为君子应该以身作则,以德治国。

而孟子则更注重君主的责任和义务,他认为君主应当以民众的幸福为出发点,实行仁政,保障民众的利益。

3. 社会秩序和等级孔子与孟子在社会秩序和等级观念上也有所不同。

孔子倡导的社会秩序是有等级的,建立在君子与小人的区分以及君臣、父子、兄弟等关系的基础上。

孟子则更加注重平等,他主张人人平等,强调人的尊严和平等的价值。

二、孔孟思想对当代的作用1. 培养个人品德孔孟思想强调个人的道德修养和品德养成,这对当代社会仍然具有重要的启示。

在当今社会,道德匮乏、人际关系紊乱、利益至上的问题十分突出。

通过倡导孔孟思想中的“仁”的理念,能够提醒人们关注他人,关爱他人,促进社会和谐与稳定。

2. 建立民主政治体制孔孟思想中关于政治的思考和主张,对当代中国政治体制的建设提供了一定的参考价值。

孔子和孟子都强调君主的责任和义务,提出了以德治国的理念。

这对于当代政治体制的完善,尤其是在加强君主的道德修养和公正执政方面,有一定的借鉴意义。

3. 推动社会进步与公平孟子的思想中强调人人平等,关注人的尊严和平等的价值。

这对于当代社会中的社会公平问题提供了一定的参考。

在当今社会,贫富差距日益扩大,社会不公现象普遍存在。

通过孟子思想中的平等观念,可以提醒人们关注社会弱势群体,推动社会公平与正义的实现。

孔子思想和孟子思想之异同-----来自《中国图书商报》孟子的儒家首先,三纲五常中的三纲,也就是规定君臣、父子、夫妻主次关系的三纲在孔子思想里是找不到的。

因为孔子思想符合人性的绝对光速宇宙观。

在这样的宇宙观中,空间是完全相对的,没有哪一个空间比另一个更特殊,也没有哪一个空间可以主宰其他空间。

于是,没有哪一个人比另一个更特殊,也没有哪一个人可以主宰其他人。

而儒家的三纲却在君臣、父子、夫妻关系中规定了一方主宰另一方的关系。

从表面上看,这君为臣纲似乎来源于孔子思想中的“忠”,但是通过对《论语》里“忠”的分析,可以看出《论语》里的“忠”并不是忠君这样狭隘。

《论语》中有一段话可能与儒家的三纲有些瓜葛,那就是“君君、臣臣、父父、子子”。

但有意思的是,这段话不是描写君臣、父子关系的。

这段话出自于《论语》第十二章:齐景公问政于孔子。

孔子对曰:“君君,臣臣,父父,子子。

”公曰:“善哉!信如君不君,臣不臣,父不父,子不子,虽有粟,吾得而食诸?”齐景公向孔子询问如何从政。

孔子说:“要做到君君,臣臣,父父,子子。

”齐景公说:“对啊!如果君不君,臣不臣,父不父,子不子,虽然有足够的粮食,我又能给谁吃呢?”可见上面这段对话中的“君君、臣臣、父父、子子”的意思很显然属于“礼”的相对性,它在强调每个人尽管社会角色不同,但都有约束自己的准则。

孔子在这里没有涉及到君臣、父子的关系。

但是100年后的孟子和荀子将这个“君君、臣臣、父父、子子”演化成了君臣、父子。

如《孟子·滕文公上》中的“父子有亲,君臣有义,夫妇有别”;《孟子·尽心上》中的“仁之于父子也,义之于君臣也,礼之于宾主也,知之于贤者也,圣人之于天道也,命也”。

于是孔子思想在孟子手里转了个弯,从孔子重点强调“君、臣、父、子”各有自身的界限到孟子重点研究君与臣、父与子的关系,历史的发展似乎注定要发生这样的偏离。

尽管孟子的“父子有亲,君臣有义”,“仁之于父子也,义之于君臣也”对父子、君臣的关系描述得不清不楚,但是,这种对父子、君臣、夫妻之间关系的关注最终导致了儒家“三纲”的诞生。

试论述孔孟、老庄的基本异同及其影响在后世的主要表现试论述孔孟、老庄的基本异同3及其影响一、孔孟的异同:相同点:(1)他们都注重人文主义的教育,即道德人格教育。

维护“礼治”,提倡“德治”,重视“人治”。

(2)孔子与孟子都推崇“仁”的思想,都讲求“仁者爱人”孔子注重道义之乐,孟子主张仁政,其实仁政就是礼治,因为仁是最高之德,所以仁政就是最高的礼德。

(3)孔子注重道义之乐,自然之乐,而孟子对自然之乐不但赞同,而且主张普及。

(4)孔子虽重礼、乐,反对人的性情是陶冶的功效,但也不忽视自然和人生关系的重要,与孟子重视利用自然以陶冶性情的功用无区别。

不同点:(1)孟子与孔子相比,孟子的新贡献主要在于把伦理范畴与人性善连接在一起。

孔子认为人性非全善,“性相近也,习相远也。

”而孟子认为人性是全善的,教育的作用在于存养和扩充仁、义、礼、智的善端,所以,人人都可以为善,人人都可以为尧舜。

(2)孔子注重言行,重视感情的陶冶。

孟子则认为知言可以辨别理性的得失,常将知言对举,特别注意意志的锻炼。

(3)孔子强调仁礼,是个人修身的必须,而他也最乐意春田宴乐。

孟子强调的仁是王道,爱民,是一种实现称霸野心道路的治国方式。

孟子把孔子的仁学思想,发展成一种仁政的学说,由仁爱之心,发展为统治者、最高的领导要关爱自己的百姓,要施仁政,儒家的思想又向前迈进一步。

(4)从两人的人格来看。

孔子偏向敦厚,而孟子则偏向愤世疾俗。

这与孔子的人生经历有关,孔子早年家贫,作过吹鼓手,也放过牛羊,他是自学成才,因而他自然就养成了谦逊的性格,他向长者请教时也总是恭恭敬敬。

孟子则不同,孟子生活在战国时期,孟子把个人与社会紧密的联系在一起,他以解民倒悬为己任,自然是看不惯诸侯们的那一套的,百姓的血流在他的眼中,哀号回荡在他的心中,这更激起他的愤世疾俗。

(5)孔子很赞同管仲,他说“微管仲,吾其披发左衽矣”。

他也赞同用适当的刑罚来惩戒,不过,他不赞成滥施刑罚。

孟子则不同,。