司马迁生平简介

- 格式:doc

- 大小:70.00 KB

- 文档页数:4

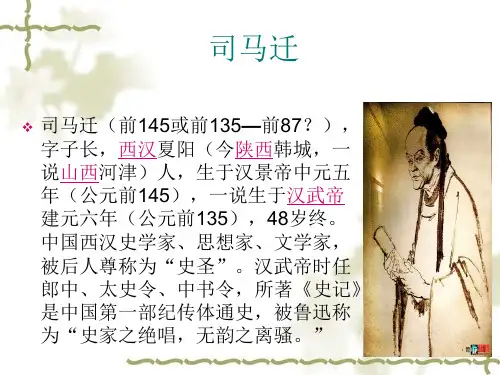

司马迁的生平司马迁(公元前145年-公元前90年),字子长,夏阳(今陕西韩城南)人,一说龙门(今山西河津)人。

中国西汉伟大的史学家、文学家、思想家。

司马谈之子,任太史令,因替李陵败降之事辩解而受宫刑,后任中书令。

发奋继续完成所著史籍,被后世尊称为史迁、太史公、历史之父。

司马迁早年受学于孔安国、董仲舒,漫游各地,了解风俗,采集传闻。

初任郎中,奉使西南。

元封三年(前108)任太史令,继承父业,著述历史。

他以其“究天人之际,通古今之变,成一家之言”的史识创作了中国第一部纪传体通史《史记》(原名《太史公书》)。

被公认为是中国史书的典范,该书记载了从上古传说中的黄帝时期,到汉武帝元狩元年,长达3000多年的历史,是“二十五史”之首,被鲁迅誉为“史家之绝唱,无韵之离骚”。

司马迁的一生活动可分作四个时期:公元前145年至公元前126年为第一时期。

司马迁自龙门(今陕西韩城东北)降生后,度过了“耕牧河山之阳”的童年。

年十岁即开始诵读古文,后来又向孔安国学习古文《尚书》,从董仲舒研习《公羊春秋》。

他在这二十年间刻苦攻读所获得的文化知识为后来的撰述打下了坚实的基础。

此后至公元前108年为第二时期。

这一时期,司马迁主要过着游历生活。

二十岁那一年,他踏上了漫长的旅途,曾经到长沙,“观屈原所自沈渊”(《史记·屈原列传》),凭吊屈子的遗迹;浮于沅湘,上九嶷山,调查舜帝南巡的传说;“登庐山,观禹疏九江”(《史记·河渠书》),游会稽,探禹穴,考察大禹治水的功业;访姑苏,“楚观春申君故城宫室”(《史记·春申君列传》),眺望范蠡泛舟的五湖;至淮阴,寻访韩信的故里;“北渉汶泗,讲业齐鲁之都”(《史记·太史公自序》),访问孔孟二圣的故乡遗俗;到彭城,参观项羽的故都;过薛,观看孟尝君的封邑;游丰、沛,巡视萧何、曹参、樊哙等人的故宅;适大梁,访夷门,收集信陵君的故事,考察秦魏作战的史迹。

这次漫游结束后,回到长安任职郎中。

三一文库()〔司马迁的人物介绍〕司马迁(前145年-不可考),字子长,夏阳(今陕西韩城南)人。

西汉史学家、散文家。

下面是小编为你带来的司马迁的人物介绍,欢迎阅读。

一、司马迁简介司马迁(前145年-不可考),字子长,夏阳(今陕西韩城南)人。

西汉史学家、散文家。

司马谈之子,任太史令,因替李陵败降之事辩解而受宫刑,后任中书令。

发奋继续完成所著史籍,被后世尊称为史迁、太史公、历史之父。

司马迁早年受学于孔安国、董仲舒,漫游各地,了解风俗,采集传闻。

初任郎中,奉使西南。

元封三年(前108)任太史令,继承父业,著述历史。

他以其“究天人之际,通古今之变,成一家之言”的史识创作了中国第一部纪传体通史《史记》(原名《太史公书》)。

被公认为是中国史书的典范,该书记载了从上古传说中的黄帝时期,到汉武帝元狩元年,长达3000多年的历史,是“二十五史”之首,被鲁迅誉为“史家之绝唱,无韵之离骚”。

二、司马迁生平▲早年经历西汉景、武年间(时间不详),在黄河龙门的一个小康之家中,司马迁出生了。

[6] [7] 司马迁的祖父司马喜在汉文帝诏入栗米受爵位以实边卒的政策下,用四千石栗米换取了九等五大夫的爵位,因此全家得以免于徭役。

[8]年幼的司马迁在父亲司马谈的指导下习字读书,十岁时已能阅读诵习古文《尚书》、《左传》、《国语》、《系本》[9] 等书。

汉武帝建元年间,司马谈到京师长安任太史令一职[10] ,而司马迁则留在龙门老家,身体力行,持续着耕读放牧的生涯。

[6]▲学游天下稍稍年长之后,司马迁离开了龙门故乡,来到京城父亲的身边。

此时司马迁已学有小成,司马谈便指示司马迁遍访河山去搜集遗闻古事,网罗放失旧闻[11] 。

去司马迁在二十岁时开始游历天下[12-19] ,他从京师长安出发东南行,出武关至宛。

南下襄樊到江陵。

渡江,溯沅水至湘西,然后折向东南到九疑。

窥九疑后北上长沙,到旧罗屈原沉渊处凭吊,越洞庭,出长江,顺流东下。

登庐山,观禹疏九江,展转到钱塘。

司马迁简介西汉史学家,文学家。

字子长,左冯翊夏阳(今陕西韩城西南)人。

生于汉景帝中元五年(前145),一说生于汉武帝建元六年(前135),卒年不可考。

司马迁10岁开始学习古文书传。

约在汉武帝元光、元朔年间,向今文家董仲舒学《公羊春秋》,又向古文家孔安国学《古文尚书》。

20岁时,从京师长安南下漫游,足迹遍及江淮流域和中原地区,所到之处考察风俗,采集传说。

不久仕为郎中,成为汉武帝的侍卫和扈从,多次随驾西巡,曾出使巴蜀。

元封三年(前108),司马迁继承其父司马谈之职,任太史令,掌管天文历法及皇家图籍,因而得读史官所藏图书。

太初元年(前104),与唐都、落下闳等共订《太初历》,以代替由秦沿袭下来的《颛顼历》,新历适应了当时社会的需要。

此后,司马迁开始撰写《史记》。

后因替投降匈奴的李陵辩护,获罪下狱,受腐刑。

出狱后任中书令,继续发愤著书,终于完成了《史记》的撰写。

人称其书为《太史公书》。

是中国第一部纪传体通史,对后世史学影响深远,《史记》语言生动,形象鲜明,也是优秀的文学作品。

司马迁还撰有《报任安书》,记述了他下狱受刑的经过和著书的抱负,为历代传颂。

司马迁是中国历史上伟大的史学家"他因直言进谏而遭宫刑,却因此更加发愤著书,创作了名震古今中外的史学臣著《史记》,为中国人民,世界人民流下了一笔珍贵的文化遗产。

一、继父志,任史官司马迁,宇子长,汉景帝中元五年公元前145年出生于龙门山下在今天的陕西省韩城县。

元封三年公元前108年,司马迁继承父亲司马谈的遗志,当上了太史令,开始从皇家藏书馆中整理选录历史典籍。

司马迁的祖先并不十分显要,其家族世代掌管太史的官职。

但是司马迁和他的父亲都以此为荣,在他们的心目中,修史是一项崇高的事业。

他们为此奉献了自己一生的精力。

司马谈一直准备写一部贯通古今的史书。

在父亲的直接教导下,司马迁十岁时便开始学习当时的古文。

后来,他又跟着董仲舒学习《春秋》,跟孔安国学习《尚书》。

司马迁学习刻苦,进步非常快,极有钻研精神。

司马迁起于东南成于西北的故事摘要:一、司马迁的生平简介二、司马迁起于东南的原因和影响三、司马迁成于西北的历程与贡献四、故事对我们的启示正文:【一、司马迁的生平简介】司马迁,字子长,生于龙门(西汉夏阳、即今陕西省韩城市,另说今山西省河津市),西汉史学家、文学家、思想家。

他秉承家学,年少时跟随父亲司马谈学习黄帝历法、天文、五行等学问。

成年后,司马迁继任父职,任太史令,负责管理皇家图书馆和天文观测。

【二、司马迁起于东南的原因和影响】1.原因:司马谈在东南地区担任官职,司马迁随父亲赴任,得以接触到当地的民间风情、历史典故,丰富了他的知识体系。

2.影响:在东南地区的生活经历为司马迁后来的学术研究和写作积累了丰富的素材,对他的文学创作产生了深远的影响。

【三、司马迁成于西北的历程与贡献】1.历程:公元前104年,司马迁受命跟随汉武帝西征匈奴,担任郎中一职。

在此过程中,他亲身体验到了战争的残酷和民间的疾苦。

2.贡献:司马迁将西北地区的战争、民族融合、文化交流等历史事件详细记录下来,为后世留下了珍贵的历史资料。

【四、故事对我们的启示】1.坚持与毅力:司马迁不畏艰辛,长途跋涉,亲身经历战争与民间生活,为后世留下了宝贵的史实资料。

我们在面对困难和挑战时,也要有坚定的信念和毅力,勇往直前。

2.兼容并蓄:司马迁在西北地区见证了民族融合、文化交流的过程,他将在东南地区所学到的知识与西北的实地考察相结合,形成了自己独特的学术体系。

我们在学习和工作中要善于吸取他人的优点,兼容并蓄,不断提升自己的综合素质。

3.为民请命:司马迁关注民间疾苦,将百姓的生活状况记录下来,为后世留下了真实的历史画卷。

我们应当关心民生,关注社会现象,为人民群众发声。

通过司马迁的故事,我们看到了一个敬业、坚持、兼容并蓄、为民请命的杰出历史人物。

司马迁的人生经历及个人事迹简介司马迁是中国古代一名伟大的史学家、文学家,思想家。

关于他的人物生平事迹大家了解多少呢?下面是跟大家分享的司马迁事迹,欢迎大家来阅读学习~司马迁确切的生卒年代,史无明文记载。

近人王国维《太史公行年考》认为司马迁生于公元前145年(汉景帝中元五年),一说生于公元前135年(汉武帝建元六年);大约卒于公元前86年(汉昭帝始元元年),一说卒于公元前87年(汉武帝后元二年),又一说卒于公元前90年(汉武帝征和三年)。

据说司马迁家自唐虞至周,都是世代相传的历史家和天文家。

司马错是秦惠王时伐蜀的名将,司马昌是秦始皇的铁官,到了司马迁的父亲司马谈,又做汉武帝的太史令,恢复了祖传的史官恒业。

司马迁自称其先祖是颛顼时期的天官,《史记;太史公自序》记载“昔在颛顼,命南正重司天,火正黎司地。

唐、虞之际,绍重、黎之后,使复典之,至于夏、商,故重、黎氏世序天地。

”周宣王时期,司马迁的祖上来到秦国。

他的直系八世祖先是战国中后期秦国著名的武将司马错。

秦惠文王时期,司马错曾经在朝堂上与张仪辩论,辩论内容被收入《战国策;秦策》,后收入《古文观止》,名为《司马错论伐蜀》。

辩论胜利后,秦惠文王派司马错等人出兵巴蜀,得胜而守之。

六世祖司马靳(司马错次孙)为名将武安君白起副手,参与长平之战,坑杀赵卒四十万人,司马错、司马靳等军事之功为秦国奠定了一统天下的军事基础。

高祖司马昌是秦始皇的铁官。

曾祖司马无泽,在汉初作长安的一个“市长”(管理市场)。

祖父司马喜,没有做官,而有第九等爵位,为五大夫。

司马迁的父亲是西汉武帝时期太史令司马谈。

司马谈是当时一位非常杰出的学者,著有《论六家要旨》一文,系统总结了春秋战国秦至汉初以来阴阳、儒、墨、法、名、道各家思想的利弊得失,并对道家思想进行了高度肯定,该文是对春秋战国以来的诸子百家思想的高度概括和凝练总结。

司马谈在约汉武帝建元六年至元封元年间任太史令。

公元前145年,司马迁出生于家乡夏阳(今陕西省韩城市),从小受到良好的教育。

司马迁生平简介司马迁(公元前145年-公元前90年),字子长,夏阳(今陕西韩城南)人。

中国西汉伟大的史学家、文学家、思想家。

司马谈之子,任太史令,因替李陵败降之事辩解而受宫刑,后任中书令。

发奋继续完成所著史籍,被后世尊称为史迁、太史公、历史之父。

司马迁早年受学于孔安国、董仲舒,漫游各地,了解风俗,采集传闻。

初任郎中,奉使西南。

元封三年(前108)任太史令,继承父业,著述历史。

他以其“究天人之际,通古今之变,成一家之言”的史识创作了中国第一部纪传体通史《史记》(原名《太史公书》)。

被公认为是中国史书的典范,该书记载了从上古传说中的黄帝时期,到汉武帝元狩元年,长达3000多年的历史,是“二十五史”之首,被鲁迅誉为“史家之绝唱,无韵之离骚”。

中文名司马迁别名:司马子长国, 民族:汉族出生地:龙门出生日期:公元前145年逝世日期:不可考职业:史学家,文学家主要成就编著《史记》,开创纪传体史学代表作品《史记》《报任少卿书》官职:太史令.人物生平:早年经历西汉景、武年间(时间不详),在黄河龙门的一个小康之家中,司马迁出生了。

司马迁的祖父司马喜在汉文帝诏入栗米受爵位以实边卒的政策下,用四千石栗米换取了九等五大夫的爵位,因此全家得以免于徭役。

年幼的司马迁在父亲司马谈的指导下习字读书,十岁时已能阅读诵习古文《尚书》、《左传》、《国语》、《系本》等书。

汉武帝建元年间,司马谈到京师长安任太史令一职,而司马迁则留在龙门老家,身体力行,持续着耕读放牧的生涯。

学游天下:稍稍年长之后,司马迁离开了龙门故乡,来到京城父亲的身边。

此时司马迁已学有小成,司马谈便指示司马迁遍访河山去搜集遗闻古事,网罗放失旧闻。

去司马迁在二十岁时开始游历天下,他从京师长安出发东南行,出武关至宛。

南下襄樊到江陵。

渡江,溯沅水至湘西,然后折向东南到九疑。

窥九疑后北上长沙,到旧罗屈原沉渊处凭吊,越洞庭,出长江,顺流东下。

登庐山,观禹疏九江,展转到钱塘。

上会稽,探禹穴。

司马迁的诗句一、司马迁的生平简介司马迁(前145年-前86年),字子长,汉族,司马相如之后代,东汉末年时期的史学家、文学家、思想家、政治家、军事家。

司马迁以他的巨著《史记》闻名于世,被誉为中国古代史学之父。

二、司马迁的诗句司马迁不仅是一位杰出的史学家,也以他的诗句展现了他的才华与智慧。

以下是一些经典的司马迁诗句:1.“生于忧患,死于安乐。

” 这句诗意味着自满和安逸会带来人的堕落与灭亡,而危难和艰辛则培养人的意志与才华。

2.“天下兴亡,匹夫有责。

” 这句诗强调了每个人都有责任为国家和社会的兴衰负责,无论是位高权重还是平凡百姓。

3.“有志者事竟成,破釜沉舟百二秦关终属楚。

” 在诗中,司马迁鼓励有坚定志向的人永不言败,只要付出努力和冒险,即使面对困境也能最终获得胜利。

4.“鸟穷则啄,人穷则学。

” 司马迁通过这句诗表达了人陷入困境时应该不断努力学习和进步的观点。

5.“举世皆浊我独清,众人皆醉我独醒。

” 这句诗道出司马迁在那个混乱时期,保持与众不同的独立思考和清醒认识。

三、司马迁的诗句对思想和文化的影响1.对于个人奋斗:司马迁的诗句激励了人们在面对逆境时保持坚定的信念和勇往直前的勇气。

这一思想对于个人的奋斗和成长起到了重要的引导作用。

2.对于社会责任:司马迁强调每个人都有责任为社会和国家的发展负责。

这种思想引导人们关注社会问题,并积极参与到社会改革和建设中去。

3.对于独立思考:司马迁在混乱的时期中保持独立思考的精神,为后世人树立了榜样。

这种思想教导人们要勇敢地表达独立的意见,并不随波逐流。

4.对于学习进取:司马迁的诗句强调了学习的重要性,他鼓励人们在困境中不放弃追求知识和进步。

四、司马迁的诗句在当代的启示1.在快速发展的社会中,司马迁的诗句提醒人们不能陷入安逸和自满,应时刻保持危机感和警惕。

2.司马迁的思想教导我们要树立正确的价值观,为社会和国家的发展负责。

3.在信息爆炸的时代,司马迁强调独立思考的重要性,告诉我们要审视和分析信息,不盲目跟随大众舆论。

司马迁人物资料简介司马迁是中国历史上最杰出的史学家之一,他的著作《史记》被誉为中国古代史学的里程碑。

以下是关于司马迁的详细人物资料简介。

一、生平经历司马迁,字子长,出生于公元前145年,陕西韩城人。

他的父亲司马谈是汉朝的太史令,负责掌管国家的历史记录和编纂。

在父亲的熏陶下,司马迁自幼便对历史产生了浓厚的兴趣。

他早年曾在全国各地游历,考察历史遗迹,收集历史资料,为日后编写《史记》打下了坚实的基础。

公元前110年,汉武帝征召司马迁为郎中令,命其陪同将军李陵出征匈奴。

在此期间,李陵兵败投降,司马迁因触怒汉武帝被判入狱。

在狱中,司马迁遭受了残酷的刑罚,包括宫刑和死刑。

然而,他并没有放弃,而是以更加坚定的信念继续编写《史记》。

最终,他在公元前91年成功出狱,并继续担任太史令一职。

二、历史贡献1.创立纪传体通史的写作方式司马迁的《史记》是中国第一部纪传体通史,它以人物传记的方式记述了从黄帝时代到汉武帝时期的历史。

这种写作方式具有很高的历史价值和文化意义,开创了中国史学的纪传体传统。

在此之后,历代的正史、野史和地方志等都采用了这种写作方式。

2.提出以人为本的史学观司马迁在《史记》中把人作为历史的中心,以人的活动和遭遇来展现历史的进程。

他通过对历史人物的刻画和对历史事件的描述,揭示了人类社会的复杂性和多样性。

这种以人为本的史学观对后世产生了深远的影响。

3.推崇经世致用的学术思想司马迁的学术思想注重经世致用,即关注现实问题和社会变革。

他在《史记》中通过对历史事件的反思和总结,提出了许多关于政治、经济、文化等方面的见解和建议。

这些见解和建议对于当时的政治决策和社会发展具有重要的参考价值。

三、影响与评价司马迁作为中国史学的杰出代表,他的影响和评价具有深远的历史意义和现实价值。

他的著作《史记》被誉为中国古代史学的里程碑,是中国古代文化的重要组成部分。

他的史学观和学术思想深刻地影响了后世的史学发展和文化传承。

在评价司马迁时,我们应该充分肯定他的历史贡献和学术成就。

司马迁(前145年或前135年-前86年),字子长,一说左冯翊夏阳(今陕西韩城)人,一说龙门(今山西河津)人,我国西汉伟大的史学家、文学家。

他编撰的《史记》记载了从上古传说中的皇帝时期,到汉武帝元狩元年(公元前122年),长达3000多年的历史。

司马迁以其“究天人之际,通古今之变,成一家之言”的史识完成的《史记》,成为中国历史上第一部纪传体通史,被鲁迅誉为“史家之绝唱,无韵之离骚”,对后世的影响极为巨大。

其父司马谈为太史令(相当于现在国家图书馆馆长一职)。

早年司马迁在故乡过着贫苦的生活,10岁开始读古书,学习十分认真刻苦,遇到疑难问题,总是反复思考,直到弄明白为止。

20岁那年,司马迁从长安出发,到各地游历。

后来回到长安,做了郎中。

他几次同汉武帝出外巡游,到过很多地方。

35岁那年,汉武帝派他出使云南、四川、贵州等地。

他了解到那里的一些少数民族的风土人情。

他父亲司马谈死后,公元前108年(元封三年),司马迁接替做了太史令。

公元前104年(太初元年),与天文学家唐都等人共订“太初历”。

司马迁以其“究天人之际,通古今之变,成一家之言”的史识,成就了《史记》-----中国历史上第一部纪传体通史。

全书130篇,52万余字,包括十二本纪、十表、八书、三十世家和七十列传,对后世的影响极为巨大,被称为“实录、信史”,被鲁迅先生誉为“史家之绝唱,无韵之离骚” ,列为前“四史”之首,与《资治通鉴》并称为史学“双璧”。

因此司马迁被后世尊称为史迁、史圣。

与司马光并称“史界两司马”,与司马相如合称“文章西汉两司马”。

家谱世系司马迁自称其先祖是颛顼时期的天官。

《史记·太史公自序》记载“昔在颛顼,命南正重司天,火正黎司地。

唐、虞之际,绍重、黎之后,使复典之,至于夏、商,故重、黎氏世序天地。

”周宣王时期,司马迁的祖上来到秦国。

他的直系祖先是战国时期秦国著名的武将司马错。

秦惠文王时期,司马错曾经在朝堂上与张仪辩论,辩论内容被收入《战国策·秦策》,后收入《古文观止》,名为《司马错论伐蜀》。

司马迁字号:字子长生卒:前145或前135—前87?朝代:西汉籍贯:西汉夏阳(今陕西韩城,一说山西河津)人简评:中国古代伟大的史学家、思想家、文学家,尊称“史圣”早年经历西汉景、武年间(时间不详),在黄河龙门的一个小康之家中,司马迁出生了。

司马迁的祖父司马喜在汉文帝诏入栗米受爵位以实边卒的政策下,用四千石栗米换取了九等五大夫的爵位,因此全家得以免于徭役。

年幼的司马迁在父亲司马谈的指导下习字读书,十岁时已能阅读诵习古文《尚书》、《左传》、《国语》、《系本》等书。

汉武帝建元年间,司马谈到京师长安任太史令一职,而司马迁则留在龙门老家,身体力行,持续着耕读放牧的生涯。

司马迁学游天下稍稍年长之后,司马迁离开了龙门故乡,来到京城父亲的身边。

此时司马迁已学有小成,司马谈便指示司马迁遍访河山去搜集遗闻古事,网罗放失旧闻。

去司马迁在二十岁时开始游历天下,他从京师长安出发东南行,出武关至宛。

南下襄樊到江陵。

渡江,溯沅水至湘西,然后折向东南到九疑。

窥九疑后北上长沙,到旧罗屈原沉渊处凭吊,越洞庭,出长江,顺流东下。

登庐山,观禹疏九江,展转到钱塘。

上会稽,探禹穴。

还吴游观春申君宫室。

上姑苏,望五湖。

之后,北上渡江,过淮阴,至临淄、曲阜,考察了齐鲁地区文化,观孔子留下的遗风,受困于鄱、薛、彭城,然后沿着秦汉之际风起云涌的历史人物故乡,楚汉相争的战场,经彭城,历沛、丰、砀、睢阳,至梁(今河南开封),回到长安时任太史令的父亲司马谈身边。

司马迁回朝为官因为父亲司马谈的缘故,司马迁回京后得以仕为郎中。

汉武帝元鼎六年(前111年),驰义侯授命平定西南夷,中郎将郭昌、卫广率八校尉之兵攻破且兰,平南夷。

夜郎震恐,自请入朝称臣。

汉军又诛邛君,杀笮侯,冉震恐,请臣置吏。

随后汉武帝在西南夷设置武都、牂柯、越巂、沈黎、文山五郡。

而此时正随汉武帝东行巡幸缑氏的司马迁在继唐蒙、司马相如、公孙弘之后,再次出使西南,被派往巴、蜀以南筹划新郡的建设。

随后又抚定了邛、榨、昆明,在第二年回朝向武帝覆命。

司马迁生平简介

司马迁(公元前145年-公元前90年),字子长,夏阳(今陕西韩城南)人。

中国西汉伟大的史学家、文学家、思想家。

司马谈之子,任太史令,因替李陵败降之事辩解而受宫刑,后任中书令。

发奋继续完成所著史籍,被后世尊称为史迁、太史公、历史之父。

司马迁早年受学于孔安国、董仲舒,漫游各地,了解风俗,采集传闻。

初任郎中,奉使西南。

元封三年(前108)任太史令,继承父业,著述历史。

他以其“究天人之际,通古今之变,成一家之言”的史识创作了中国第一部纪传体通史《史记》(原名《太史公书》)。

被公认为是中国史书的典范,该书记载了从上古传说中的黄帝时期,到汉武帝元狩元年,长达3000多年的历史,是“二十五史”之首,被鲁迅誉为“史家之绝唱,无韵之离骚”。

中文名司马迁别名:司马子长国, 民族:汉族出生地:龙门出生日期:公元前145年逝世日期:不可考职业:史学家,文学家主要成就编著《史记》,开创纪传体史学代表作品《史记》《报任少卿书》官职:太史令.

人物生平:早年经历西汉景、武年间(时间不详),在黄河龙门的一个小康之家中,司马迁出生了。

司马迁的祖父司马喜在汉文帝诏入栗米受爵位以实边卒的政策下,用四千石栗米换取了九等五大夫的爵位,因此全家得以免于徭役。

年幼的司马迁在父亲司马谈的指导下习字读书,十岁时已能阅读诵习古文《尚书》、《左传》、《国语》、《系本》等书。

汉武帝建元年间,司马谈到京师长安任太史令一职,而司马迁则留在龙门老家,身体力行,持续着耕读放牧的生涯。

学游天下:稍稍年长之后,司马迁离开了龙门故乡,来到京城父亲的身边。

此时司马迁已学有小成,司马谈便指示司马迁遍访河山去搜集遗闻古事,网罗放失旧闻。

去司马迁在二十岁时开始游历天下,他从京师长安出发东南行,出武关至宛。

南下襄樊到江陵。

渡江,溯沅水至湘西,然后折向东南到九疑。

窥九疑后北上长沙,到旧罗屈原沉渊处凭吊,越洞庭,出长江,顺流东下。

登庐山,观禹疏九江,展转到钱塘。

上会稽,探禹穴。

还吴游观春申君宫室。

上姑苏,望五湖。

之后,北上渡江,过淮阴,至临淄、曲阜,考察了齐鲁地区文化,观孔子留下的遗风,受困于鄱、薛、彭城,然后沿着秦汉之际风起云涌的历史人物故乡,楚汉

相争的战场,经彭城,历沛、丰、砀、睢阳,至梁(今河南开封),回到长安时任太史令的父亲司马谈身边。

[15-16]

回朝为官:因为父亲司马谈的缘故,司马迁回京后得以仕为郎中.

父授遗命

汉武帝元封元年(前110年)春天,汉武帝东巡渤海返回的路上在泰山举行封禅大典。

作为参与制定封禅礼仪官员的司马谈却因病留滞在周南(今洛阳)未能继续前行,更因此而心中愤懑以致病情加重。

奉使西征的司马迁在完成任务后立即赶往泰山参加封禅大典,行到洛阳却见到了命垂旦夕的父亲。

弥留之际的司马谈对司马迁说:“我们的祖先是周朝的太史。

远在上古虞舜夏禹时就取得过显赫的功名,主管天文工作。

后来衰落了,难道要断送在我这裹吗?你继为太史,就可以接续我们祖先的事业了。

如今天子继承汉朝千年一统的大业,到泰山封禅,而我不得从行,这是命中注定的啊!我死以后,你一定会做太史;做了太史,你千万不要忘记我要编写的论着啊。

况且孝,是从侍奉双亲开始的,中间经过事奉君主,最终能够在社会上立足,扬名于后世,光耀父母,这是孝中最主要的。

天下称颂周公,是说他能够歌颂周文王、武王的功德,宣扬周、召的遣风,使人懂得周太王、王季的思想以及公刘的功业,以使始祖后稷受到尊崇。

周幽王、厉王以后,王道衰落,礼乐损坏,孔子研究、整理旧有的文献典籍,振兴被废弃了的王道和礼乐。

整理《诗》、《书》,著作《春秋》,直到今天,学者们仍以此为法则。

从鲁哀公获麟到现在四百多年了,其间由于诸侯兼并混战,史书丢散、记载中断。

如今汉朝兴起,海内统一,贤明的君主,忠义的臣子的事迹,我作为太史而不予评论记载,中断了国家的历史文献,对此我感到十分不安,你可要记在心里啊!”司马迁低下头流着泪说:“小子虽然不聪敏,但是一定把父亲编纂历史的计划全部完成,不敢有丝毫的缺漏。

”

私淑古今贤

讨论改历

汉武帝太初元年(前104年),汉朝自建立以来已经102年了。

汉室建立之初,诸事草创,大部分都沿袭了秦朝的制作。

历法则采用了较为贴近的《颛顼历》。

尽管如此,《颛顼历》对朔、晦的计算亦与实际情况相异。

[35] 于是时任太史令的司马迁和大中大夫公孙卿以及壶遂等人向汉武帝进言说:“《颛顼历》已

经不适合现·在的情况了,因该重新定制历法。

”。

而御史大夫儿宽恰好懂得经学,汉武帝便命令儿宽去与众博士商议修改历法等事情[36] 。

并于同年,命令公孙卿、壶遂、司马迁、侍郎尊、大典星射姓等人讨论定制《汉历》。

[37] 遭受腐刑

史记得传

司马迁有一个女儿嫁给杨敞。

杨敞在汉昭帝刘弗陵时期,曾官至宰相。

杨敞有两个儿子,也就是司马迁的女儿给杨家生的两个儿子,大儿子杨忠,小儿子杨恽。

杨恽自幼聪颖好学,他的母亲把自己珍藏着的并且深爱着的《史记》,拿出来给他阅读。

杨恽初读此书,便被书中的内容吸引住了,爱不释手,一字字、一篇篇,非常用心地把它读完。

杨恽成年之后,还把它读了好几遍,每读一遍总是热泪盈眶,扼腕叹息。

在汉宣帝的时候,杨恽被封为平通侯,这时候他看到当时朝政清明,想到他的外祖父司马迁这部巨著正是重见天日的时候,于是上书汉宣帝,把《史记》献了出来,从此天下人得以共读这部伟大的史著。

[46] 主要成就编辑

文史

公元前91年(征和二年),《史记》全书完成。

[47] 全书130篇,五十二万六千五百余字,包括十二本纪、三十世家、七十列传、十表、八书,对后世的影响极为巨大,被称为“实录、信史”,被鲁迅先生誉为“史家之绝唱,无韵之离骚”,列为前“四史”之首,与《资治通鉴》并称为“史学双璧”。

思想

司马迁借老子之口说出了被他改造过和发展了的至治理想。

保留了道法自然的内核,有意识地剔除了反映原始社会“小国寡人”和奴隶社会“使民”如何的思想,体现了深得道家精髓的“与时迁移”思想。

其核心是天道自然,要旨是人民的足欲。

天文

期的星象家中,首先要提出司马迁。

大家都知道司马迁是一个伟大的史学家,而不知他也是一位对天文星象精到造诣的专家。

其实只要仔细读其《史记》的《天官书》、《律书》、《历书》,就可明白称他为天文星家专家决非虚誉。

司马迁继承父亲遗志遗业,完成“推古天变”之任务,并明确表述为“通古今之变,究天人之际”,其结论表述在《天官书》中,即据春秋242年之间日食三十六、彗星三见等星象,联系点天子衰微、诸候力政、五伯代兴及到战国及秦汉之际的社会变乱动荡,而总结出天运三十年一小变,一百年一中变,五百年一大变,三大变为一纪,三纪而大备的“大数”,最后才认为“天人之际续备”。

这是司马迁天文学之应用的最重要之范例,在整个星学历史上占有最高地位。

名言

三晋多权变之士,夫言纵横强秦。

君子疾没世而名不称焉。

貌言华也,圣言实也,苦言药也,甘言疾也。

高山仰止,景行行之,虽不能至,心向往之。

盖锺子期死,伯牙终身不复鼓琴。

何则?士为知己者死,女为悦己者容。

古者富贵而名磨灭,不可胜记,唯倜傥非常之人称焉。

仓廪实而知礼节,衣食足而知荣辱。

浴不必江海,要之去垢;马不必骐骥,要之善走。

善者因之,其次利导之,其次教诲之,其次整齐之,最下者与之争。

家族世系编辑

历史评价编辑

汉代:扬雄在《法言》一书中写道:“太史迁,曰实录”。

“子长多爱,爱奇也。

”杨雄是赞扬司马迁实录精神的第一人。

他提出的实录与爱奇,为历人者所赞同,直到现在。

班固是汉代系统评论司马迁的第一人。

《汉书》中有《司马迁传》。

班固在赞语中说:“自刘向、杨雄博极群书,皆称迁有良史之材,服其状况序事理,辩而不华,质而不俚,其文直、其事核,不虚美、不隐恶,故谓之实录。

”说司马迁“不虚美、不隐恶”,可谓一语中的,世称其当,后人皆服。

司马迁的“实录”精神已成为中国史学的优良传统。