关联主义原则阐述

- 格式:ppt

- 大小:3.91 MB

- 文档页数:17

cMOOC的内涵及其主体观、知识观和学习观【摘要】cMOOC是关联主义学习理论与开放教育理念在网络学习与非正式学习领域的实践发展,体现了后现代主义课程范式,对传播、分享与创新知识具有重要意义。

首先通过分析、提取和总结国外学者早期对MOOC的表述,结合cMOOC的字面意义初步提出了cMOOC的描述性定义,进而分析了cMOOC与OCW、传统网络课程之间的区别;然后分析了cMOOC的差异性、自治性、交互性或关联性、开放性、参与性、生成性特征;最后基于关联主义学习理论、自组织理论与后现代主义课程论视角解析了cMOOC的主体观、知识观与学习观。

结论是cMOOC主张交往、对话、理解与包容的关系型主体观;主张将知识看成是主体间协商对话的结果,倡导知识的境脉性、流变性与网络化;主张学习就是持续地创建个人知识网络的过程。

【关键词】cMOOC;关联主义:自组织:后现代主义课程论2012年以来,国内外掀起了一股研究与实践MOOC的浪潮,MOOC(Massive Open Online Coursel是开放教育在Web2.0时代的最新发展,是知识时代群组移动学习的结晶。

随着实践的不断推进,M00C也演化出了不同的类型,根据所依据学习理论的不同。

MOOC分为基于行为主义的xMOOC和基于关联主义的cMOOC(connectivist MOOC)两种。

本文将着重探究cMOOC的内涵及其主体观、知识观与学习观,初步梳理cMOOC背后所蕴含的先进学习理念,以加深人们对cMOOC的认识,进而吸引更多的教育研究者与新闻媒体在聚焦xMOOC的同时,也能给予cMOOC一定的关注,共同促进cOOM00C在国内的发展与实践。

一、cMOOc的内涵与演进(一)cMOOC的发展cMOOC是人们在网络非正式学习探究性实践过程中,涌现出来的赋予参与者自治权利的一种体现后现代主义课程范式的课程范例,是关联主义学习理论与开放教育理念在网络学习与非正式学习领域的实践发展。

关联主义知识观要义阐释作者:刘菊王运武来源:《电化教育研究》2014年第02期[摘要] 关联主义(Connectivism)网络学习理论呈现的知识观充分体现了人们现时所处环境的时代性和社会性,能够促进传统知识观向现代知识观变革发展。

文章以文献研究法为主,着重阐明了软知识和连接性知识,借由西门思对知识内在构成上的认识转变“知识是一种组织而非结构”,将关联主义与建构主义知识观进行了比较,论述了自组织概念及知识网络的自组织发展演化机制,描述了知识的其他特性。

对关联主义及其知识观进行了客观评价。

[关键词] 关联主义;知识观;连接性知识;建构主义; MOOC;系统科学;自组织[中图分类号] G434 [文献标志码] A一、引言关联主义(Connectivsim)学习理论在国际上最早由加拿大学者乔治·西门思(George Siemens)于2004年末在其发表于eLearn①空间上的一篇文章《关联主义:网络创建即学习》[1]中提出。

2005年他将这篇文章发表在《教学技术与远程学习》上,其后他又有几篇阐述这一理论的文章发表在同一刊物上。

相比于其为关联主义专门建立的讨论平台eLearn空间,学术媒介载体上的几篇论文的传播效应是远不及前者的。

截至目前,可查的西门思先生公开发表的相关学术论文不是很多,更多的资料来源于讨论空间中的大量博客形式的文章,数量巨大且内容庞杂,并不利于统观理论全貌,把握这一理论的主体思想和研究内容。

即便我们能够从空间首页上方便地下载到西门思的两本专著《知晓知识》(Knowing Knowledge)和《新兴学习技术手册》(Handbook of Emerging Technologies for Learning),仔细研究后也发现,书中内容的组织方式虽然一直围绕着“知识”和“学习”这两大主线而展开论述,却不如传统学术著作展示得那般系统和清楚明晰。

另外,话题跳转频繁,涵盖内容广泛庞杂,信息量大,话语体系及所用术语并不限于教育技术,甚至不在教育领域内,还有一些新兴术语无法直接地在教育技术研究范畴内找到合适词汇与其对应起来,以上这些原因都会在相当程度上造成阅读困难。

浅论马克斯韦伯价值关联的客观性原则唐樵( 西南大学马克思主义学院,重庆400715)摘要: 马克斯·韦伯在对社会现象与社会行为的因果关系进行研究时采取了新实证主义的研究方法。

其对社会现象的研究打破了以往实证主义“规律”性的机械总结,以自己的“客观性”原则来研究社会现象与社会行为。

马克斯·韦伯的“客观性”原则实质上是从主观研究者的身份来审视研究对象,虽然开辟了一条新的研究方式,但是与历史唯物主义等其他学派在研究方面产生了严重的分歧。

马克斯·韦伯被认为是现代社会学的三大奠基人之一,他与同僚维尔纳·松巴特采用反实证主义的方法对社会现象进行研究与分析,从而走出了一条与杜尔凯姆以实证主义的研究方法不同的路径。

19 世纪末至20 世纪初,以孔德、斯宾塞为代表的实证主义方法被应用于社会科学的研究。

在此风潮之下,马克斯·韦伯对其真正能否“客观”的解释社会现象持怀疑的态度。

在韦伯看来,采用实证主义的方式对社会行为与社会现象进行研究时会陷入“一元论”的误区,从而忽视影响社会现象发生的更多因素。

因此马克斯·韦伯之后撰写了多篇关于社会科学研究的方法论文章,由此为后来学者开启了一条与实证主义不同的反实证主义的研究道路。

一、马克斯·韦伯价值关联中的“客观性”原则所谓“客观性”,马克斯·韦伯在其《社会科学认识和社会政策认识中的“客观性”》一文中用整个第二部分来阐释何为“客观性”。

韦伯之所以会用如此长的篇幅对“客观性”进行解释,是因为在该文中的“客观性”与以往学者所讲客观性的内涵不同。

以往学者对客观性的应用与探讨,一般是从认识论的角度来说,它是指未经过主观客体加工改造的事物的本来面目。

客观性既可以是主观客体对于客观客体观察的方式方法,也可以说是客观客体自然存在的一种性质。

总之,这个客观性是一种独立于主观性的存在,两者不能跨越不能融合,经过主观加工的客体即丧失了客体本身的客观性( 从客体本身的角度来看) 。

关联主义:数字时代的学习理论文/乔治·西门子译/李萍简介在教学环境的创设过程中使用最频繁的三大理论是行为主义、认知主义以及建构主义。

不过,这些理论创建于学习的技术含量尚不高的时期。

在近20年中,技术已经重组了我们的生活、交流与学习方式。

描述学习原理与过程的学习需求与学习理论应该能反映基本的社会环境。

维尔(Vaill)强调"学习必须是一种存的方式――是一系列不间断的个人与集体的态度与行动。

他们努力跟上那些令人惊讶的、新奇的、凌乱的、含混的、一再发生的事件,与之齐头并进......" (1996,P.42)短短40年前的学习者往往完成所要求的学业,并进入一份通常持续终生的职业生涯。

信息发展十分缓慢。

知识生命以十年为一个衡量单位。

今天,这些基本原则已被改变。

知识正在成指数增长。

现在许多领域的知识生命以月或年为衡量单位。

冈萨雷兹(Gonzalez, 2004)这样描述迅速缩短的知识生命所带来的挑战:"一个最具说服力的因素是不断缩减的知识半衰期。

所谓'知识半衰期'指的是从知识的习得到知识的废弃所经历的时间段。

今天我们所知的知识中有一半是我们十年前所不知的。

根据美国培训与信息协会(ASTD)的统计,在近十年中全球知识量增长了一倍,并正在以每18个月翻一翻的速度递增。

为应对不断缩减的知识半衰期,各组织机构被迫开发新的教学方法。

"一些重要的学习趋势:许多学习者在一生中将会进入各式各样、很可能毫无关联的学习领域学习。

非正规学习成为我们学习的重要部分。

正规教育不再构成我们学习的主体。

现在的学习可以各种方式进行――通过各种实践活动,个人网络,或通过完成与工作有关的种种任务。

学习是一个持续的过程,需要持续终生。

学习与相关工作活动不再分离,而在许多情况下合二为一。

技术正在改变(重组)着我们的头脑。

我们使用的工具决定着我们的思维。

组织与个人都是学习机构。

对知识管理的日益增长的关注使我们重视对这样一种理论的需求,即设法解释个人与组织学习之间联系的理论。

关联理论是一种语言认知过程。

其中三个基本要素(明示推理过程、认知语境、最佳关联) 有效地解释了广告翻译的过程,并对以后的广告翻译实践起到指导性作用。

1.明示推理过程:例子2.认知语境:例子3. 最佳关联:例子Sperber和Wilson(1986: 158)认为: /每一个明示的交际行为都应设想为这个交际行为本身具备最佳的关联性关联理论发展至今并不是一帆风顺的, 它正是在关注不同学科的学者们对它提出批评和表示异议的基础上, 不断地作出修正并努力加以完善. 关联理论是一个理论模式,它旨在解释人们理解话语的过程,这个过程乍看确实是很难捉摸的。

有些学者认为, 关联理论只强调个人的认知环境,, 忽视了社会文化因素对话语理解的影响,从而认为关联理论是与社会格格不人的“反社会”的理论模式。

关联理论从认知学的角度阐述并修正了 Grice 的会话理论,(关联理论得益于会话理论的先导者 Grice对意义和会话的分析提出语言交际是一个认知过程),认为交际中语言表达和言者意图之间的分离不是靠符号规则而是靠认知过程来弥合的。

交际得以实现,正是交际者提供了有关自己意图的行为依据 如话语。

以及接收者能根据这种行为推导出交际意图。

,是必须依靠推理忍维来进行的新的语用学观念并建立了颇共解释力的关联原则,希望依靠这一原则说明自然话语理解中语种语用现象,这对克服以往语吾理论的笼统性和任意性,使之逐渐成为一门严谨系统的语言科学,无疑是一种有益的尝试。

发展和修订了符号学,长期在交际理论中占统治地位的信码说。

信码模式不能说明例的根本原因在于话语的解释对语境有着很强的依赖性,语境的任何变化都可能对它产生影响。

信码模式的缺陷。

关联原则对推理交际过程中诸多的解释可能性具有选择功能。

新的信息和现有假设构成的语境之间有三种关联方式1. 使新的信息与语竞相结合2.用新的信息加强现有假设3) 使新的信息与现有假设互为矛盾或排斥.....关联性是一个相对的概念,其程度的强弱取决于两个因素之间的关系,即所获得的语境效果(contextual effect)和处理话语时所付出的努力又(Processing efforts) .交际者暗含意义(implicature)的取得, 有赖于受体对话语和语境之间最佳关联的推理、认知, 即设法找到交际者的话语同语境假设的最佳关联,通过推理推断出语境暗含, 最终取得语境效果, 达到交际的成功。

关联理论Relevance Theory (Sperber & Wilson)(以下简称RT)的两条原则:认知原则(人类倾向于认知的最大关联性)和交际原则(任何一种明示,交际行为都应该假定其本身就具有最佳关联性)。

关联理论把人与人之间的交际看作是一种有意图,目的的活动,是一个明示-推理的认知过程。

语境假设的过程要进行推理,而推理是一种思辨过程。

大脑中的演绎系统就是大脑的中心加工系统本身,它根据不同的输入手段提供的信息进行加工,也就是综合获得的新、旧信息以及关联信息(即把新旧信息联系在一起的信息),作出推理;在言语交际中,说话人通过明示(ostensive)1行为向听话人展示自己的信息意图和交际意图,为推理提供必要的理据;听话人就根据对方的明示行为进行推理,而推理就是寻找关联。

Sperber和Wilson (1986: 158)提出的关联原则是:/每一个明示的交际行为都应设想为这个交际行为本身具备最佳的关联性。

0最佳的关联性来自最好的语境效果。

因此,人们对话语和语境的假设、思辨、推理越成功,话语内在的关联就越清楚,就可以无须付出太多的努力就能取得较好的语境效果,从而正确地理解话语,获得交际的成功。

概念复合理论(Concept Blending Theory,以下简称为CB),就是关于对言语交际过程中各心理空间相互映射并产生互动作用的系统性阐述,其宗旨就是试图揭示言语意义在线构建(on-line construction)空间复合理论是由Fauconnier & Turner (1994) (以下简称F &T)在心理空间(Fauconnier, 1985/1994)理论的基础上共同提出的,概念整合理论认为人类在进行认知操作时,总是在不停地构建四个心理空间:两个输入空间(input spaces)、一个类属空间(generic space)和一个复合空间或合成空间(blended space)。

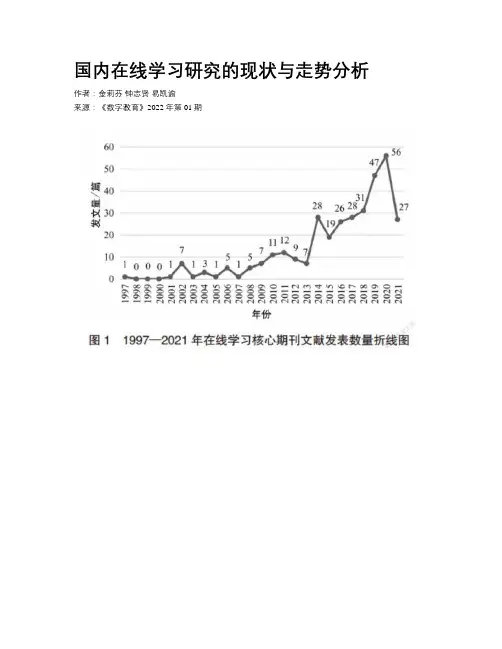

国内在线学习研究的现状与走势分析作者:金莉芬钟志贤易凯谕来源:《数字教育》2022年第01期摘要:文章以CNKI数据库中文核心和CSSCI期刊为文献数据源,对1997-2021年的国内在线学习文献进行发表数量、核心作者、研究机构、高被引文献等方面计量分析,并运用可视化分析工具CiteSpace进行关键词聚类及突变词运算,描绘了在线学习研究热点主题与前沿走势。

研究发现:在线学习已成为较稳定的研究领域,具有相对独立的研究平台和核心作者网络,但地区差异显著;高被引文献以实践研究为主,主要关注学习行为分析等过程性研究;在线学习研究热点主题聚焦在线学习理论、在线学习环境、在线学习分析及个性化学习;研究前沿主要表现为在线深度学习和主动的个性化学习,从关注技术和内容走向关注学习者等。

文章认为,未来国内在线学习研究要更为重视学习者主体性、学习活动交互设计和在线学习评价研究等三个方面。

关键词:国内;在线学习;现状;走势中图分类号:G434 文献标志码:A 文章编号:2096-0069(2022)01-0009-09引言追溯历史,自美国学者希尔兹提出“在线学习”这一概念和我国第一篇有关在线学习的研究文章发表以来,已经历时20余年。

在线学习理论体系、支持服务、评价管理等方面不断发展,在线学习规模不断扩大,新兴学习工具不断涌现,在线学习意识逐渐深入人心。

作为一种新型学习方式,在线学习突破了时间和场域限制,满足了不同學习者多样化的学习需求,促进了教育信息化发展。

在线学习发展经历了互联网普及与人工智能兴起的过程,在教育信息化的常态化发展中面临新问题、新挑战。

新形势下为了解我国在线学习发展变化、发展趋势,有必要对我国在线学习研究现状全貌做梳理和分析。

文献梳理是研究的基础,对在线学习发展现状的分析有助于把握其研究的重点问题、新问题,促进在线学习研究进一步深化。

一、数据来源与研究方法(一)数据来源本研究以CNKI数据库为数据来源,检索项为关键词,检索词为“在线学习+线上学习”,文献来源期刊为中文核心和CSSCI期刊,检索时间跨度为1997—2021年(截至2021年6月),共检索到1135条结果,通过手动筛选删除主题不符和条件不符(新闻、评介等)文献,最终获取有效文献333篇。

什么是联通主义一、联通主义概述2005年以来,加拿大学者George Siemens在《教育技术与远程学习》国际学刊等学术媒介上发表了“Connectivism” 系列研究成果,Connectivism一词在国内有“联通主义”、“关联主义”和“连接主义”等译述。

他在《Connectivism: A Learning Theory for the Digital Age》一文中系统阐述了联通主义学习理论(Siemens,2005)。

西蒙斯将联通主义学习理论定位为:数字时代的学习理论,它是应时代的网络化特征而提出的。

该理论将学习视为连接和网络形成的过程(Siemens,2005),它最适合于复杂的学习和快速变化的领域中的学习(Siemens,2009),被誉为具有划时代意义的里程碑式的学习理论。

联通主义以George Siemens和Stephen Downes为代表人物和核心推动者,他们提出了联通主义8个原则:•学习和知识存在于多样性的观点之中。

•学习是一个与特定的节点和信息资源建立连接的过程。

•学习可能存在与非人的应用中。

•学习的能力比当前所掌握的知识更加重要。

•为了促进持续性的学习,我们需要培养和维护连接。

•发现领域、观点和概念之间的关系的能力是最核心的能力。

•流通是所有联通主义学习活动的目的。

•决策本身就是一个学习的过程。

联通主义学习理论自提出后得到了快速的发展,多种观点应运而生,核心观点可归结为学习观、知识观、教师观、学生观。

0102 知识观03 学生观04 教师观二、联通主义VS传统学习理论Siemens采用“区分学习理论的五个决定性问题”证明联通主义学习理论是一种学习理论,并将其与其他学习理论进行区分。

1学习是如何发生的(1)行为主义认为学习是建立刺激—反应之间的连接,主要关注的是可观察的行为(黑箱);(2)认知主义认为学习是有机体积极主动地形成新的完形或认知结构;(3)建构主义认为学习就是意义建构的过程;(4)联通主义认为学习分布于网络、社会中,并利用技术加以促进以达到更高水平的思考、推理程度。

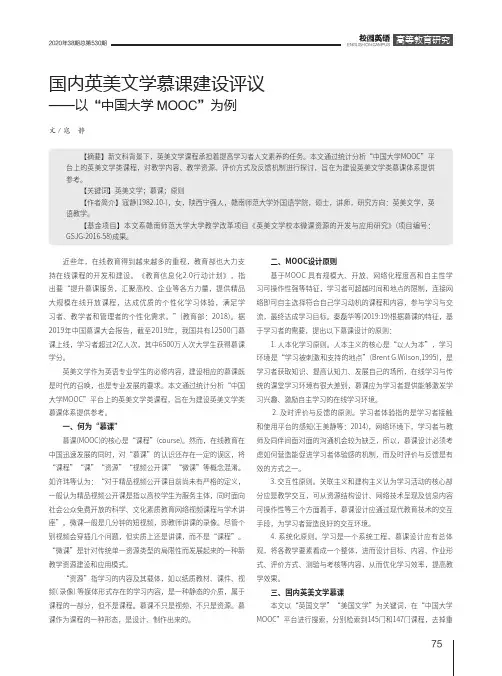

752020年38期总第530期ENGLISH ON CAMPUS国内英美文学慕课建设评议——以“中国大学MOOC”为例文/寇 静二、MOOC设计原则基于MOOC 具有规模大、开放、网络化程度高和自主性学习可操作性强等特征,学习者可超越时间和地点的限制,连接网络即可自主选择符合自己学习动机的课程和内容,参与学习与交流,最终达成学习目标。

秦磊华等(2019:19)根据慕课的特征,基于学习者的需要,提出以下慕课设计的原则:1. 人本化学习原则。

人本主义的核心是“以人为本”,学习环境是“学习被刺激和支持的地点”(Brent G.Wilson,1995),是学习者获取知识、提高认知力、发展自己的场所,在线学习与传统的课堂学习环境有很大差别,慕课应为学习者提供能够激发学习兴趣、激励自主学习的在线学习环境。

2. 及时评价与反馈的原则。

学习者体验指的是学习者接触和使用平台的感知(王美静等:2014),网络环境下,学习者与教师及同伴间面对面的沟通机会较为缺乏,所以,慕课设计必须考虑如何营造能促进学习者体验感的机制,而及时评价与反馈是有效的方式之一。

3. 交互性原则。

关联主义和建构主义认为学习活动的核心部分应是教学交互,可从资源结构设计、网络技术呈现及信息内容可操作性等三个方面着手,慕课设计应通过现代教育技术的交互手段,为学习者营造良好的交互环境。

4. 系统化原则。

学习是一个系统工程,慕课设计应有总体观,将各教学要素看成一个整体,进而设计目标、内容、作业形式、评价方式、测验与考核等内容,从而优化学习效率,提高教学效果。

三、国内英美文学慕课本文以“英国文学”“美国文学”为关键词,在“中国大学MOOC”平台进行搜索,分别检索到145门和147门课程,去掉重近些年,在线教育得到越来越多的重视,教育部也大力支持在线课程的开发和建设。

《教育信息化2.0行动计划》,指出要“提升慕课服务,汇聚高校、企业等各方力量,提供精品大规模在线开放课程,达成优质的个性化学习体验,满足学习者、教学者和管理者的个性化需求。

一一一一一一一一语言学研究本栏目责任编辑:谢媛媛浅谈合作原则,礼貌原则与关联理论蔡志芳(贵州师范大学,贵州贵阳550027)摘要:该文从格莱斯的合作原则谈起,论述了它的产生与影响,指出了它的不足,由此引出了后续语言学家们在研究合作原则的基础上继承,修正,补充并发展了这一理论。

其中以继承和修正为主的有Horn 的会话含义两原则和Levinson 的会话含义三原则,他们被称为新格莱斯主义;以补充为主的是Leech 的礼貌原则;以及以批评发展为主的是Sperber 和Wilson 的关联理论。

关键词:合作原则;礼貌原则;关联理论中图分类号:H0文献标识码:A文章编号:1009-5039(2016)22-0162-021合作原则合作原则是由美国哲学家格莱斯于1967年提出的,格莱斯认为人们在交际时只有相互合作,他们的交际才会成功。

所谓的合作就是说话人和听话人要努力朝相同的方向,为达到相同的目的来进行交际,双方要有共同的知识,而不能答非所问,出现云里雾里的现象。

在合作原则的基础上,格莱斯又根据哲学家康德的“范畴表”中所提出的四个范畴:质,量,关系及方式,提出了四个准则。

第一,质的准则:要说真话,不能说没有证据的话;第二,量的准则,所说的话的量要包含达到交际目的的信息量即可,所说的话不能多于也不能少于要达到交际目的的信息量;第三,关系准则,所说的话要和交际的内容相关;第四,方式准则,所说的话要避免歧义,晦涩,啰嗦,要有条理。

在人们的实际交际中,在遵循合作原则的基础上,人们会故意违背四个准则。

当人们在交际中,在遵循合作原则的大前提下,而违背其下的准则是,就会引出会话含义。

格莱斯认为会话含义的产生有两种途径,其一是交际者通过遵守合作原则及其准则而产生的一般会话含义,也就是言表之意;其二是交际者在遵守合作原则的基础上而有意违反准则及其次则,而产生了特殊的会话含义,也就是言外之意。

我们通过例子来区分一般的会话含义和特殊的会话含义。

涉外民事关系法律适用法摘要涉外民事关系法律适用法是指在涉及跨国界民事关系时,确定适用哪一国家(或地区)的法律的规定。

不同国家有不同的法律适用规则,包括法院主体、法律规定、协议选择和其他规则等。

合理明晰的法律适用规则有助于确保民事关系的公平解决和跨国合作的有效进行。

一、涉外民事关系法律适用法的概念涉外民事关系法律适用法是国际私法的一个重要组成部分,用于解决由于民事关系跨越国界而产生的法律冲突或矛盾问题。

在不同国家的民事关系中,涉外元素必然存在,因此如何确定适用哪一国家(或地区)的法律显得尤为重要。

二、涉外民事关系法律适用法的原则1.自动适用主义:即根据某种特定的法律适用规则确定法律适用的方式,无需当事人的选择或协商。

2.合同选择主义:当事人有权自由选择适用哪个国家(或地区)的法律,但选择必须合法、有明确意图且合理。

3.最有关联主义:确定法律适用时考虑与涉外事务最相关的事实、法规或情景,确保法律适用与当事人实际情况密切相关。

4.更优选择主义:当事人在不违反公序良俗的情况下,可以选择更优的法律适用规则,以达到双方利益最大化。

三、涉外民事关系法律适用法的适用制度1.宪法保障:各国的宪法通常会规定涉外民事关系法律适用的基本原则和程序。

2.相关法律:涉外民事关系法律适用法通常由国家的国际私法、民法和相关法规规范。

3.司法解释:有关最高法院或相关司法机关的司法解释通常对法律适用法做出具体规定和解释。

4.国际公约:一些国际公约也规定了在涉外民事关系中的法律适用原则和程序。

四、涉外民事关系法律适用法的实践案例案例一:A国家与B国家的民事合同纠纷在A国家公司与B国家公司签订合同后发生纠纷,双方在合同中明确选择适用A国家的法律。

根据合同选择主义原则,法院判决纠纷适用A国家法律进行解决。

案例二:国际离婚案件的财产分割一对夫妻在A国家注册结婚,后来在B国家居住时离婚,双方在离婚协议中选择适用A国家的财产分割法律。

根据合同选择主义原则,法院确认财产分割适用A国家法律。

《翻译与关联-—认知与语境》总结关联理论(Relevane Theory)最早是由Dan Sperber和Deirdre Wilson在《关联性:交际与认知》一书中提出来的,他们的学生Ernst—August Gutt根据关联理论对翻译进行了研究,并在五年后出版了《翻译与关联:认知与语境》(Translation and Relevace:Cognition and Context)。

格特在此书中率先将关联理论应用于翻译研究中,并指出翻译是一种言语交际行为,是与大脑机制密切联系的推理过程。

它不仅涉及语码,更重要的是根据动态的语境进行动态的推理,而推理所依据的就是关联性。

作为交际的翻译,在对源语理解和翻译的过程中,人们对语码的选择所依赖的也是关联性.该书集中体现了格特的理论,他在关联理论的基础框架内探讨了翻译研究中颇具争议又引人注目的重要问题,既为翻译理论研究者深入清晰地阐述了观点,又为实践者提供了明确的指导。

该书一共有七章,在第一章开头的部分,格特首先引用Steiner,Levy,Kelly,Wilss等人的观点,指出当今翻译研究的现状是“mass of uncoordinated statements”,接着并给出了几点可能的原因;之后又对Hofmann,Wilss,Schulte 等人提出的“multidisciplinary scientific methodology research”这一新方案进行了批判,并进一步给出了当今翻译研究现状混乱不堪的三个根本原因:1. The risk of (multidisciplinary) disintegration。

There is a question whether a comprehensive account of translation in the form of a coherent and homogeneous theory can ever be achieved. 2. The problem of determining the domain of the theory. Krings (1986) comments that the notion of translation is used to refer to a variety of rather different phenomena。