写人叙事文言文练习

- 格式:doc

- 大小:37.00 KB

- 文档页数:4

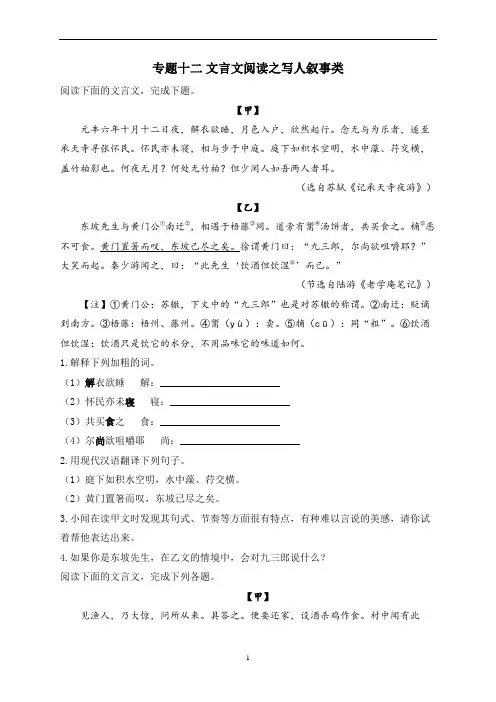

专题十二文言文阅读之写人叙事类阅读下面的文言文,完成下题。

【甲】元丰六年十月十二日夜,解衣欲睡,月色入户,欣然起行。

念无与为乐者,遂至承天寺寻张怀民。

怀民亦未寝,相与步于中庭。

庭下如积水空明,水中藻、荇交横,盖竹柏影也。

何夜无月?何处无竹柏?但少闲人如吾两人者耳。

(选自苏轼《记承天寺夜游》)【乙】东坡先生与黄门公①南迁②,相遇于梧藤③间。

道旁有鬻④汤饼者,共买食之。

桷⑤恶不可食。

黄门置箸而叹,东坡已尽之矣。

徐谓黄门曰:“九三郎,尔尚欲咀嚼耶?”大笑而起。

秦少游闻之,曰:“此先生‘饮酒但饮湿⑥’而已。

”(节选自陆游《老学庵笔记》)【注】①黄门公:苏辙,下文中的“九三郎”也是对苏辙的称谓。

②南迁:贬谪到南方。

③梧藤:梧州、藤州。

④鬻(yù):卖。

⑤觕(cū):同“粗”。

⑥饮酒但饮湿:饮酒只是饮它的水分,不用品味它的味道如何。

1.解释下列加粗的词。

(1)解衣欲睡解:________________________(2)怀民亦未寝寝:________________________(3)共买食之食:________________________(4)尔尚欲咀嚼耶尚:________________________2.用现代汉语翻译下列句子。

(1)庭下如积水空明,水中藻、荇交横。

(2)黄门置箸而叹,东坡已尽之矣。

3.小闻在读甲文时发现其句式、节奏等方面很有特点,有种难以言说的美感,请你试着帮他表达出来。

4.如果你是东坡先生,在乙文的情境中,会对九三郎说什么?阅读下面的文言文,完成下列各题。

【甲】见渔人,乃大惊,问所从来。

具答之。

便要还家,设酒杀鸡作食。

村中闻有此人,咸来问讯。

自云先世避秦时乱,率妻子邑人来此绝境,不复出焉,遂与外人间隔。

问今是何世,乃不知有汉,无论魏晋。

此人一一为具言所闻,皆叹惋。

余人各复延至其家,皆出酒食。

停数日,辞去。

此中人语云:“不足为外人道也。

”(陶渊明《桃花源记》)【乙】郗公值永嘉①丧乱,在乡里,甚穷馁。

中考真题课外文言文专项练习——人物叙事篇一、(2020山西)文言文阅读(6分)匡衡匡衡勤学而无烛邻舍有烛而不逮①衡乃穿壁引其光以书映光而读之。

邑人大姓文不识家富多书,衡乃与其佣作而不求偿。

主人怪问衡,衡曰:“愿得主人书遍读之。

”主人资给以书,遂成大学②。

衡能说《诗》,时人为之语曰:“无说《诗》,匡鼎来;匡说《诗》,解人颐③。

”鼎,衡小名也,时人畏服之如是,闻者皆解颐欢笑。

衡邑人有言《诗》者,衡从之与语质疑。

邑人挫服倒屐④而去。

衡追之曰:“先生留听,更理前论⑤。

”邑人曰:“穷矣。

”遂去不返。

(选自《西京杂记》。

有改编) 【注释】①不逮:指烛光透不过来。

②大学:很有学问的人。

③解人颐(yí):让人欢笑。

④屐(jī):有齿或无齿的木底鞋。

⑤更理前论:再把前面说的梳理一番。

1.古时没有标点符号,称文辞停顿的地方叫句或读。

请用“/”标出文中画横线语句的停顿处。

(标3处)(3分)2. 文中两处写到他人佩服匡衡的具体行为:“时人”的行为是“为之语”,“邑人”的行为是“____________”,他们的行为侧面衬托了匡衡的______。

(3分)二、(2020福建)阅读下面的文言文,完成1~4题。

(16分)杨氏者,苻承祖①姨也,家贫无产业。

及承祖为太后所宠贵,亲姻皆求利润,唯杨独不欲。

常谓其姊曰:“姊虽有一时之荣,不若妹有无忧之乐。

”姊每遗其衣服,多不受。

强与.之,则云:“我夫家世贫好衣美服则使人不安。

”终不肯受。

时受其衣服,多不著,密埋之。

承祖每见其寒悴,深恨②其母,谓不供给之,乃启其母曰:“今承祖一身何所乏少,而使姨如是?”母具.以语之。

承祖乃遣人乘车往迎之,强舁③于车上,则大哭,言:“尔欲杀我也!”由是苻家内外皆号为痴姨。

(节选自《魏书》) 【注】①苻承祖:人名。

②恨:埋怨。

③舁(yú):抬。

1. 解释下列加点词的意思。

(4分)(1)【与】①强与.之( )②未复有能与.其奇者( )(《答谢中书书》)(2)【具】①母具.以语之( )②各具.情态( )(《核舟记》)2. 下列对文中画波浪线部分的断句,正确的一项是(3分) ( )A. 我夫家世贫 /好衣美服则使 /人不安B. 我夫家世贫 /好衣美服 /则使人不安C. 我夫家 /世贫好衣美服 /则使人不安D. 我夫家 /世贫好衣美服则使 /人不安3. 把文中画横线的句子翻译成现代汉语。

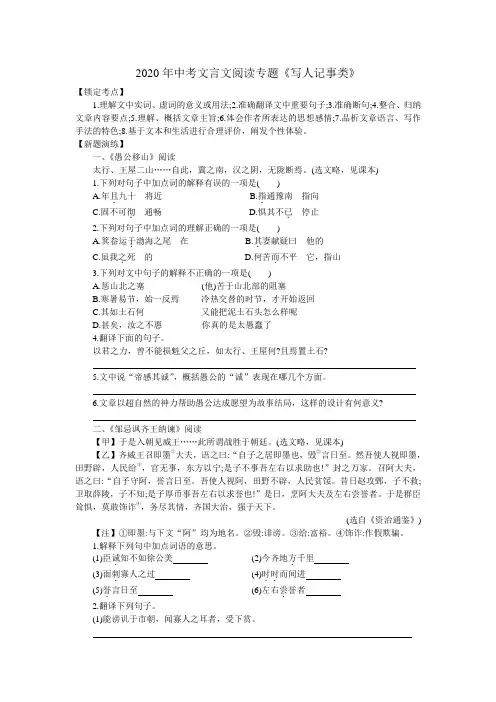

2020年中考文言文阅读专题《写人记事类》【锁定考点】1.理解文中实词、虚词的意义或用法;2.准确翻译文中重要句子;3.准确断句;4.整合、归纳文章内容要点;5.理解、概括文章主旨;6.体会作者所表达的思想感情;7.品析文章语言、写作手法的特色;8.基于文本和生活进行合理评价,阐发个性体验。

【新题演练】一、《愚公移山》阅读太行、王屋二山……自此,冀之南,汉之阴,无陇断焉。

(选文略,见课本)1.下列对句子中加点词的解释有误的一项是( )A.年且.九十将近B.指.通豫南指向C.固不可彻.通畅D.惧其不已.停止2.下列对句子中加点词的理解正确的一项是( )A.箕畚运于.渤海之尾在B.其.妻献疑曰他的C.虽我之.死的D.何苦而.不平它,指山3.下列对文中句子的解释不正确的一项是( )A.惩山北之塞(他)苦于山北部的阻塞B.寒暑易节,始一反焉冷热交替的时节,才开始返回C.其如土石何又能把泥土石头怎么样呢D.甚矣,汝之不惠你真的是太愚蠢了4.翻译下面的句子。

以君之力,曾不能损魁父之丘,如太行、王屋何?且焉置土石?5.文中说“帝感其诚”,概括愚公的“诚”表现在哪几个方面。

6.文章以超自然的神力帮助愚公达成愿望为故事结局,这样的设计有何意义?二、《邹忌讽齐王纳谏》阅读【甲】于是入朝见威王……此所谓战胜于朝廷。

(选文略,见课本)【乙】齐威王召即墨①大夫,语之曰:“自子之居即墨也,毁②言日至。

然吾使人视即墨,田野辟,人民给③,官无事,东方以宁;是子不事吾左右以求助也!”封之万家。

召阿大夫,语之曰:“自子守阿,誉言日至。

吾使人视阿,田野不辟,人民贫馁。

昔日赵攻鄄,子不救;卫取薛陵,子不知;是子厚币事吾左右以求誉也!”是日,烹阿大夫及左右尝誉者。

于是群臣耸惧,莫敢饰诈④,务尽其情,齐国大治,强于天下。

(选自《资治通鉴》) 【注】①即墨:与下文“阿”均为地名。

②毁:诽谤。

③给:富裕。

④饰诈:作假欺骗。

1.解释下列句中加点词语的意思。

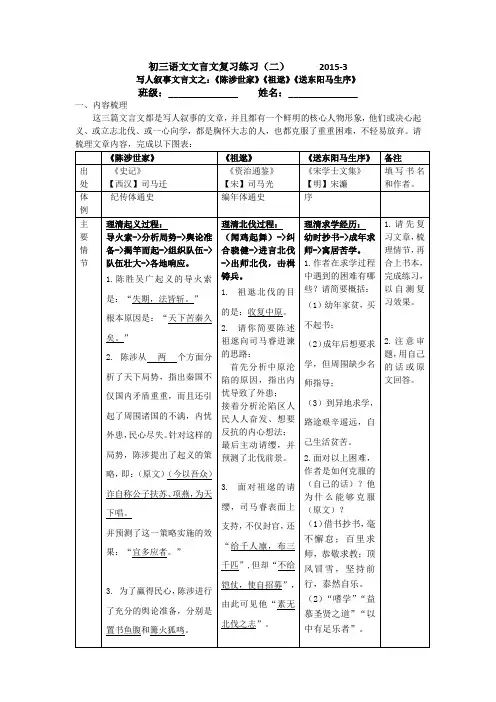

初三语文文言文复习练习(二)2015-3

写人叙事文言文之:《陈涉世家》《祖逖》《送东阳马生序》

班级:______________ 姓名:______________

一、内容梳理

这三篇文言文都是写人叙事的文章,并且都有一个鲜明的核心人物形象,他们或决心起义、或立志北伐、或一心向学,都是胸怀大志的人,也都克服了重重困难,不轻易放弃。

请

二、真题演练

(一)《陈涉世家》

订正:元用骇服。

1.A

2.(1)即使仅能免于斩刑,因为戍边而死的人十个里面本来也会有六七个。

(2)肃王一边听一边走,好像不在意。

3.B

4.肃王的记忆力比自己更强;肃王不以此自夸。

(二)《祖逖》

1.(1)称(或认为)(2)不久(3)遍及(4)担任

2.辛弃疾仅率五十骑兵就从五万金兵中擒获叛徒张安国。

3.大胆进言,力主北伐。

不被重用,仍矢志不渝,并身体力行,倾家资招募兵马。

4.(1)两件事是:①勇擒叛徒张安国;②平定赖文政武装暴动。

(答到大意即可)

(2)提示:言之成理,语句通顺即可。

(三)《送东阳马生序》

订正:落落(堆积)大满

1.(1)担心(2)周到或周全(3)买(4)像

2.(1)所以我即使愚笨,终于还是有所收获。

(2)订正:然则予固不幸而遇张乎,生固幸而遇予乎?

翻译:既然这样,那么是我实在不幸而遇到姓张的呢,还是姓黄的年轻人实在是幸运而遇到了我呢?

3.(1)要求读书学习的迫切心倩;(2)劝勉后辈珍借当下条件,刻苦读书学习。

写人记事类文言文阅读练习作者:余蕾魏刚来源:《中学生阅读(初中版)》2013年第02期【锁定考点】1.常用实词、虚词的意义与用法;2.句子停顿与翻译;3.文言句式;4.理解文本内容;5.把握人物形象;6.体会作者情感;7.概括事件内容;8.赏析表达技巧;9.联系与拓展文本知识等。

【新题演练】一、《邹忌讽齐王纳谏》阅读于是入朝见威王,曰:“臣诚知不如徐公关。

臣之妻私臣,臣之妾畏臣,臣之客欲有求于臣,皆以关于徐公。

今齐地方千里,百二十城,宫妇左右莫不私王,朝廷之臣莫不畏王,四境之内莫不有求于王:由此观之,王之蔽甚矣。

”王曰:“善。

”乃下令:“群臣吏民能面刺寡人之过者,受上赏;上书谏寡人者,受中赏;能谤讥于市朝,闻寡人之耳者,受下赏。

”令初下,群臣进谏,门庭若市;数月之后,时时而间进:期年之后,虽欲言,无可进者。

1.下列各组句子中,加点词语意思相同的一项是()A.臣诚知不如徐公美/此诚危急存亡之秋也B.臣之妻私臣/不宜偏私,使内外异法也C.群臣吏民能面刺寡人之过者/要离之刺庆忌也D.时时而间进/肉食者鄙,又何间焉2.把文中画线的句子翻译成现代汉语。

____________________________________3.邹忌对齐威王说的一段话中,“____________________________________”(用原文句子填写)一句,点明了进谏的主旨,并指出原因有三方面:其一是____________________________________;其二是____________________________________;其三是____________________________________。

(根据原文意思填写)4.下列对选文内容的理解,不正确的一项是()A.本文写法上设喻说理,以邹忌与徐公比美这种生活小事来喻治国大事,道理由浅入深,具有极强的说服力。

B.“王之蔽甚矣”中的“蔽”指齐王被“私王”“畏王”“有求于王”者蒙蔽。

部编版语文江苏中考语文专题复习《写人记事类》文言文阅读练习题【锁定考点】1.掌握文言实词在具体语境中的含义;2.理解常见文言虚词的用法;3.理解并翻译句子;4.文言文断句;5.理解文章的基本内容,归纳内容要点,概括主要事件;6.概括文章中心,体会作者所表达的思想、情感;7.评价人物形象;8.品析文章的内容、语言和写法;9.联系实际写出个性感悟。

【新题演练】一、《邹忌讽齐王纳谏》(节选)阅读【甲】于是入朝见威王,曰:“臣诚知不如徐公美。

臣之妻私臣,臣之妾畏臣,巨之客欲有求于臣,皆以美于徐公。

今齐地方千里,百二十城,宫妇左右莫不私王,朝廷之臣莫不畏王,四境之内莫不有求于王:由此观之,王之蔽甚矣。

”王曰:“善。

”乃下令:“群臣吏民能面刺寡人之过者,受上赏;上书谏寡人者,受中赏;能谤讥于市朝,闻寡人之耳者,受下赏。

”令初下,群臣进谏,门庭若市;数月之后,时时而间进;期年之后虽欲言,无可进者。

燕、赵、韩、魏闻之,皆朝于齐。

此所谓战胜于朝廷。

【乙】燕昭王收破燕之后即位,卑身厚币①,以招贤者,欲将以报仇。

故往见郭隗……昭王曰:“寡人将谁朝②而可?”郭隗先生曰:“臣闻古之君人,有以千金求千里马者,三年不能得。

涓人③言于君日:‘请求之。

’君遣之。

三月得千里马,马已死,买其首五百金,反以报君。

君大怒曰:‘所求者生马,安事死马而捐五百金?’涓人对曰:‘死马且买之五百金,况生马乎?天下必以王为能市马,马今至矣。

’于是不能期年,千里之马至者三。

今王诚欲致士,先从隗始;隗且见事④,况贤于隗者乎?岂远千里哉?”于是昭王为隗筑宫而师之。

乐毅⑤自魏往,邹衍自齐往,剧辛自赵往,士争凑燕。

燕王吊死问生,与百姓同甘共苦。

(选自《战国策·燕策一》)【注】①厚币:(拿着)丰厚的钱财。

②谁朝:拜见谁。

③涓人:宫中洒扫的人。

④见事:被重视,受重用。

⑤乐毅:乐毅和后面的邹衍、剧辛分别是魏、齐、赵三地的名士。

1.解释下列加点词语的意思。

写人叙事文言文复习(二)实词复习(一):(1)请写出下列句中加点词的意思夸父与日逐走.会.宾客大宴施.八尺屏障中间.力拉崩倒之声不能名.其一处弛.担持.刀其一犬.坐于前一狼洞.其中狼亦黠.矣清风徐.来计其长曾不盈.寸盖简..桃核修.狭者为之其言兹若人之俦.乎衔觞.赋诗余幼时即嗜.学弗.之怠.不敢稍逾.约益.慕圣贤之道从乡之先达执.经叩问援.疑质.理或.遇其叱咄色愈..恭礼愈至.俟.其欣悦以衾.拥覆日再.食腰.白玉之环缊袍敝.衣媵人持汤.沃灌不能名.其一处(2)请指出下列句中的通假字并解释满坐.寂然舟首尾长约八分有.奇诎.右臂支船左手倚一衡.木四支.僵劲不能动同舍生皆被.绮绣止.有剩骨(3)请选出下列加点词解释相同的一项()A. .其财B. 会.宾客大宴.而入胡每有会.意C.河渭不足. D. 曾不吝情去.留.为外人道也去.国怀乡(4)请从下列选项中选出与例句加点字含义相同的一项()例句:以为妙绝.A.群响毕绝. B.哀转久绝. C.地维绝. D. 佛印绝.类弥勒(5)请选出下列加点词解释相同的一项()A. .B. 未尝稍降辞色..于郢无不变色.离席C. .人也D. 造饮辄.尽.饮少辄.醉免冠徒.跣大王加惠.....及为忠善者躬耕于南阳贤于材人远矣未尝不叹息痛恨于桓灵也荆国有余于地而不足于民④“以”以君为长者以中有足乐者寡人以五百里之地易安陵以头抢地耳以光先帝遗德先帝简拔以遗陛下先帝不以臣卑鄙悉以咨之人多以书假余以衾拥覆⑤“其”亲旧知其如此而计其长曾不盈寸俟其欣悦望其旗靡(2)请选出下列句中“之”字的意义和用法全对的一项()A. 公将鼓之(代词,代他们)B.公与之乘(代词,代曹刿)C. 余闻之.也久(助词,不译)D.辍耕之陇上(助词,不译) (3)请选出下列句中“而”字的用法错误的一项()A.夺而杀尉(表承接)B.足肤皲裂而不知(表转折)C. 暮寝而思之(表修饰)D.泉香而酒洌(表并列)(4)请选出下列加点词意义和用法相同的一项()A. .中有足乐者B. 贤于.材人远矣.美于徐公皆以美于.徐公C.宋无罪而.攻之D. 俟其.欣悦登轼而.望之安陵君其.许寡人。

阅读下面的文言文,完成8~10题。

王祎,字子充,义乌人。

幼敏慧,及长,身长岳立,屹有伟度,以文章名世。

睹元政衰敝,为书七八千言上时宰。

危素、张起岩并荐,不报。

隐青岩山,著书,名日盛。

太祖征江西,祎献颂。

太祖喜曰:“江南有二儒,卿与宋濂耳。

学问之博,卿不如濂。

才思之雄,濂不如卿。

”太祖创礼贤馆,召置馆中。

累迁侍礼郎,掌起居注。

同知南康府事,多惠政,赐金带宠之。

太祖将即位,召还,议礼。

洪武元年八月,上疏言:“祈天永命之要,在忠厚以存心,宽大以为政,法天道,顺人心。

雷霆霜雪,可暂不可常。

浙西既平,科敛当减。

”太祖嘉纳之,然不能尽从也。

明年修《元史》,命祎与濂为总裁。

祎史事擅长,裁烦剔秽,力任笔削。

书成,擢翰林待制,同知制诰兼国史院编修官。

奉诏预教大本堂,经明理达,善开导。

召对殿廷,必赐坐,从容宴语。

五年正月议招谕云南,命祎赍诏往。

至则谕梁王,亟宜奉版图归职方,不然天讨旦夕至。

王不听,馆别室。

他日,又谕曰:“朝廷以云南百万生灵,不欲歼于锋刃。

若恃险远,抗明命,悔无及矣。

”梁王骇服,即为改馆。

会元遣脱脱征饷,胁王以危言,必欲杀祎。

王不得已出祎见之,脱脱欲屈祎,祎叱曰:“天既讫汝元命,我朝实代之。

汝爝火馀烬,敢与日月争明邪!且我与汝皆使也,岂为汝屈!”或劝脱脱曰:“王公素负重名,不可害。

”脱脱攘臂曰:“今虽孔圣,义不得存。

”祎顾王曰:“汝杀我,天兵继至,汝祸不旋踵矣。

”遂遇害。

(节选自《明史?王祎传》)8. 对下列句子中加点的词的解释,不正确的一项是A.危素、张起岩并荐,不报报:答复。

B.多惠政,赐金带宠之宠:重用。

C.祈天永命之要祈:恳求。

D.法天道,顺人心法:效仿。

9.以下各组句子中,全都表明王祎有非凡胆识的一组是①为书七八千言上时宰②雷霆霜雪,可暂不可常③浙西集平,科敛当减④裁烦剔秽,力任笔削⑤亟宜奉版图归职方⑥天兵继至,汝祸不旋踵矣A.①②⑤B.①③⑥C.②③④D.④⑤⑥10.下列对原文有关内容的概括和分析,不正确的一项是A.王祎兼有堂堂仪表和雄健才思。

写人叙事文言文复习(一)

篇目:《童趣》、《咏雪》、《陈太丘与友期》、《伤仲永》、《木兰诗》、《孙权劝学》、《愚公移山》。

1.请写出下列句中加点词的意思。

徐.喷以烟果如鹤唳.云端

谢太傅寒雪日内集.撒盐空中差可拟.

陈太丘与友期.行下车引.之

相委.而去.元方入门不顾.

世隶.耕不能称.前时之闻

卒.之为众人惟.闻女叹息

愿为市.鞍马旦.辞爷娘去

安.能辨我是雄雌权谓.吕蒙曰

蒙辞.以军中多务但.当涉猎

及.鲁肃过寻阳即更.刮目相待

惩.山北之塞聚室而谋.曰

吾与汝毕.力平险杂然相许.

遂率.子孙荷.担者三夫寒暑易节

..

固不可彻.虽.我之死

惧其不已.也命夸娥氏二子负.二山

2.请指出下列句中的通假字并解释。

对镜帖花黄尊君在不

日扳仲永环谒于邑人始一反焉

河曲智叟亡以应汝之不惠

治经为博士邪项为之强

3.请选出下列加点词解释相同的一项。

()

A. 则或.千或百

B. 赏赐百千强.

或.以钱币乞.之项为之强.

C. 方.出神

D. 自是指物作诗立就.

方.其远出海门蒙乃使就.学

4. 请选出下列加点词解释相同的一项。

()

A. 且.为众人

B. 则是无信.

年且.九十小信.未孚

C. 固.众人

D. 自以为大有所益.

汝心之固.曾益.其所不能

5、解释下列虚词在语境中的含义:

昂首观之.(代词,代蚊子)

驱之.别院(代词,代虾蟆)

之操蛇之神闻之.(代词,代这件事)

见藐小之.物(结构助词,的)

出入之.迂也(助词,不译)

心之.所向(助词,不译)

笑而.止之(表修饰)

而聚室而.谋曰(表承接)

而.山不加增(表转折)

私拟作群鹤舞于.空中(介词,在)

于箕畚运于.渤海之尾(介词,到)

余常于.土墙凹凸处(介词,在)

贤于.材人远矣(介词,比)

徐喷以.烟(介词,用)

以.丛草为林(介词,把)

以以.君之力(介词,凭借)

河曲智叟亡以.应(连词,来)

自以.为大有所益(动词,认为)

冀州之南蹲其身(代词,自己的)

其其.如土石何(加强反问语气)

帝感其.诚(代词,他的)

惧其.不已也(代词,代愚公)

3.完成练习卷上关于虚词的部分练习,对所复习的内容予以巩固。

①请写出下列加点虚词的意义和用法。

跳往助之.

之汝心之.固

故时有物外之.趣

卒之.为众人

冀州之.南

舌一吐而.二虫尽为所吞

面山而.居

而相委而.去

结友而.别

拔山倒树而.来

而.山不加增

又留蚊于.素帐中

于贤于.材人远矣

日扳仲永环谒于.邑人

达于.汉阴

或以.钱币乞之

以.土砾凸者为丘

以以.残年余力

蒙辞以.军中多务

河曲智叟亡以.应

自以.为大有所益

并自为其.名

其其.诗以养父母

其.文理皆有可观者

其.如土石何

②请选出下列句中“之”字的意义和用法全对的一项。

()

A.驱之.别院 (代词,代蛤蟆)

B.河阳之.北(结构助词,的)

C.余闻之.也久(助词,不译)

D.虽我之.死(助词,不译)

③请选出下列加点词意义和用法相同的一项。

()

A. 蒙辞以.军中多务

B. 贤于.材人远矣

其诗以.养父母收族为意皆以美于.徐公

C.面山而.居

D. 惧其.不已也

而.山不加增安陵君其.许寡人

文言虚词用法

“之”

①结构助词,可译为“的”;例:水陆草木之花

②代词,可译为“他”、“它”;例:愿陛下亲之信之

③动词,可译为“至”、“到”;例:辍耕之垄上

④助词,用于主谓之间,不译;例:予独爱莲之出淤泥而不染

⑤助词,提宾标志,不译;例:何陋之有

⑥语气助词,作衬字用,起舒缓语气作用;例:怅恨久之、公将鼓之

“而”

①“而”表并列。

可译为“而且”、“又”、“和”等。

例:中峨冠而多髯者

②“而”表顺承。

可译为“就”、“然后”等。

例:或置酒而招之

③“而”表转折。

可译为“可是”、“但”、“却”等。

例:人不知而不愠

④“而”表修饰。

不译。

例:蹴尔而与之

“于”

①作介词。

表示动作行为实行时所涉及的对象,可译为“对”。

例:万钟于我何加焉

②作介词。

表示比较,大都在形容词谓语之后,可译为“比”。

例:如使人之所欲莫甚于生

③作介词。

表示原因。

表示动作发生的原因,可译为“因为”。

例:生于忧患,死于安乐

④作介词。

表示范围。

表示动作发生的处所或动作的方向。

可译为“在”、“到”、“从”等。

例:战胜于朝廷、皆朝于齐

“以”

①作介词。

(表示动作行为直接涉及的对象。

)可译为“把”;例:必以分人

②作介词。

(表示动作行为所赖以实现的工具、手段、前提等)可译为“用”、“拿”、“依照”等;例:能以径寸之木、安陵以五十里之地存者、策之不以其道

③作介词。

(表示动作行为发生的原因)可译为“因为”。

例:不以物喜,不以己悲

④作连词。

所连接的后一部分表示前面动作行为的目的。

可译为“来”、“去”、“为了”;例:属予作文以记之

⑤作连词。

“以”的前一部分表示条件或原因,后一部分表结果或情况。

可译为“才”、“以至于”等。

例:引喻失义,以塞忠谏之路也

⑥作动词。

有“认为”的意思。

例:皆以美于徐公、吴广以为然

“其”

①作代词,表示领属关系,大都用在名词之前。

可译为“他她它(们)”、“他她它(们)的”等。

例:太守即遣人随其往、其妻献疑曰

②作副词,用在句首或谓语之前。

表示估计、揣测或询问。

可译为“大概”、“可能”、“或许”等。

表示反问,可译为“难道”。

例:其真无马邪、其真不知马也、其如土石何、安陵君其许寡人。

强调语气,可翻译为“一定”,如:安陵君期许寡人。