液相扩散系数测定方法的近期研究进展

- 格式:pdf

- 大小:209.03 KB

- 文档页数:6

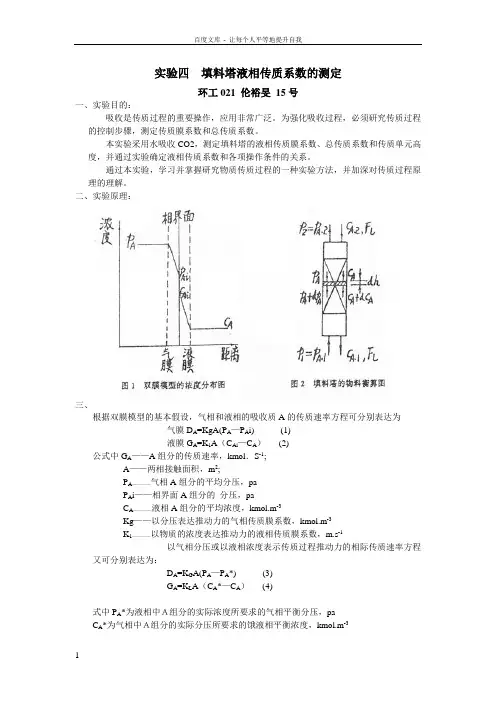

实验四填料塔液相传质系数的测定环工021 伦裕旻15号一、实验目的:吸收是传质过程的重要操作,应用非常广泛。

为强化吸收过程,必须研究传质过程的控制步骤,测定传质膜系数和总传质系数。

本实验采用水吸收CO2,测定填料塔的液相传质膜系数、总传质系数和传质单元高度,并通过实验确定液相传质系数和各项操作条件的关系。

通过本实验,学习并掌握研究物质传质过程的一种实验方法,并加深对传质过程原理的理解。

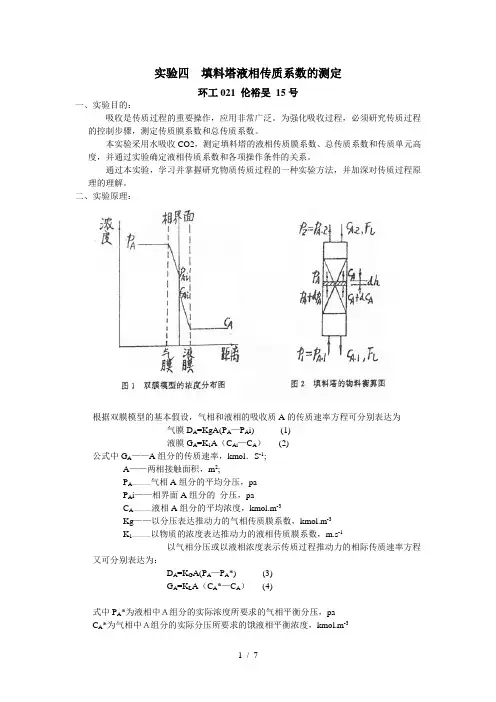

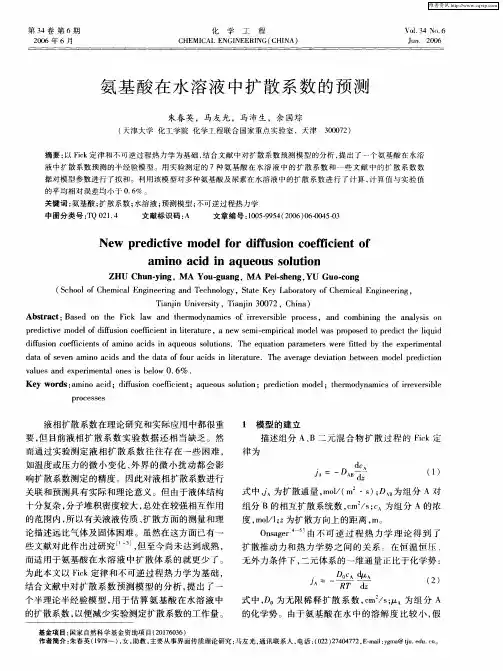

二、实验原理:三、根据双膜模型的基本假设,气相和液相的吸收质A的传质速率方程可分别表达为气膜D A=KgA(P A—P A i) (1)液膜G A=K1A(C Ai—C A)(2)公式中G A——A组分的传质速率,kmol.S-1;A——两相接触面积,m2;P A————气相A组分的平均分压,paP A i——相界面A组分的分压,paC A————液相A组分的平均浓度,kmol.m-3Kg——以分压表达推动力的气相传质膜系数,kmol.m-3K1————以物质的浓度表达推动力的液相传质膜系数,m.s-1以气相分压或以液相浓度表示传质过程推动力的相际传质速率方程又可分别表达为:D A=K G A(P A—P A*) (3)G A=K L A(C A*—C A)(4)式中P A*为液相中A组分的实际浓度所要求的气相平衡分压,paC A*为气相中A组分的实际分压所要求的饿液相平衡浓度,kmol.m-3K G 为以气相分压表示推动力的总传质系数或 简称为气相传质总系数,kmol.m -2.S -1. pa -1K L 为以液相浓度表示推动力的总传质系数或 简称为液相传质总系数,m .S -1; 若气液相平衡关遵循亨利定理:A A HP C =,则 :1111Hk K k g G += (5)111k K H k g L += (6) 当气膜阻力远大于液膜阻力时,则相际传质过程受气膜传质速率控制,此时,g L K K =;反之,当液膜阻力远大于气膜阻力时,则相际传质过程受液膜传质速率控制,此时l L K K =。

化学研究与应用Chemical Research and Application Vol.33,No.1 Jan.,2021第33卷第1期2021年1月文章编号:1004-1656(2021)01-0162-06铜氨配合物还原动力学研究——硫酸四氨合铜王慧婕,陈志萍*,杨晓峰,孙振豪,刘海清(中北大学理学院,山西太原030051)摘要:氨(或胺)常被用作液相还原法镀铜或制备铜纳米线的还原剂,但氨(胺)对铜离子还原过程及动力学的影响缺乏系统的研究。

本研究通过计时电量法测定了硫酸四氨合铜溶液中不同温度下在不同阶跃电位时Cu(NH3)42+还原为Cu的反应速率常数,进而求得标准速率常数^0(4.12xl0-5m•s"~7.33xl05m•s")及表观活化能(23.60kJ•mo「)。

所得参数为研究氨(胺)对铜离子还原反应影响规律提供基础数据,并可为铜纳米线制备过程中长径比的调控提供参考。

关键词:硫酸四氨合铜;计时电量;扩散系数;反应速率常数;活化能中图分类号:0646文献标志码:AReduction kinetics of copper-ammonia complex------tetraamminecopper sulfateWANG Hui-jie,CHEN Zhi-ping*,YANG Xiao-feng,SUN Zhen-hao,LIU Hai-qing(College of Science,North University of China,Taiyuan030051,China)Abstract:Ammonia(or amine)is often used as a reducing agent for liquid-phase reduction copper plating or preparation of copper nanowires,however,the research on the effects of ammonia(amine)on the reduction process and kinetics of copper ions are not sufficient and systematical enough yet.In this study,the rate constants of the reduction of Cu(NH3)42+to Cu at different step potentials were measured by chronocoulometry at different temperatures,then the standard rate constant K°(4.12xl0-5m•s_1~7.33xl0~5m •s_1)and apparent activation energy(23.60kJ•mol-1)were obtained.The parameters which have been obtained provide basic data for the study of the effect of ammonia(amine)on the reduction of copper ions,and provide reference for the regulation of the length-diameter ratio in the preparation of copper nanowires.Key words:tetraamminecopper sulfate;chronocoulometry;diffusion coefficient;reaction rate constant;activation energy铜离子还原反应广泛应用于化学镀铜⑴刀、液相还原制备铜纳米线[⑷等表面处理与纳米材料制备领域。

实验四填料塔液相传质系数的测定环工021 伦裕旻15号一、实验目的:吸收是传质过程的重要操作,应用非常广泛。

为强化吸收过程,必须研究传质过程的控制步骤,测定传质膜系数和总传质系数。

本实验采用水吸收CO2,测定填料塔的液相传质膜系数、总传质系数和传质单元高度,并通过实验确定液相传质系数和各项操作条件的关系。

通过本实验,学习并掌握研究物质传质过程的一种实验方法,并加深对传质过程原理的理解。

二、实验原理:根据双膜模型的基本假设,气相和液相的吸收质A的传质速率方程可分别表达为气膜D A=KgA(P A—P A i) (1)液膜G A=K1A(C Ai—C A)(2)公式中G A——A组分的传质速率,kmol.S-1;A——两相接触面积,m2;P A————气相A组分的平均分压,paP A i——相界面A组分的分压,paC A————液相A组分的平均浓度,kmol.m-3Kg——以分压表达推动力的气相传质膜系数,kmol.m-3K1————以物质的浓度表达推动力的液相传质膜系数,m.s-1以气相分压或以液相浓度表示传质过程推动力的相际传质速率方程又可分别表达为:D A=K G A(P A—P A*) (3)G A=K L A(C A*—C A)(4)式中P A*为液相中A组分的实际浓度所要求的气相平衡分压,paC A*为气相中A组分的实际分压所要求的饿液相平衡浓度,kmol.m-3K G 为以气相分压表示推动力的总传质系数或 简称为气相传质总系数,kmol.m -2.S -1. pa -1K L 为以液相浓度表示推动力的总传质系数或 简称为液相传质总系数,m .S -1; 若气液相平衡关遵循亨利定理:A A HP C =,则 :1111Hk K k g G += (5)111k K H k g L += (6) 当气膜阻力远大于液膜阻力时,则相际传质过程受气膜传质速率控制,此时,g L K K =;反之,当液膜阻力远大于气膜阻力时,则相际传质过程受液膜传质速率控制,此时l L K K =。

篇一:高效液相色谱实验报告高效液相色谱实验报告一、实验目的1了解液相色谱的发展历史及最新进展 2 学习液相色谱的基本构造及原理3 掌握液相色谱的操作方法和分析方法,能够通过hplc分离测定来对目标化合物的分析鉴定。

二、实验原理液相色谱法采用液体作为流动相,利用物质在两相中的吸附或分配系数的微小差异达到分离的目的。

当两相做相对移动时,被测物质在两相之间进行反复多次的质量交换,使溶质间微小的性质差异产生放大的效果,达到分离分析和测定的目的。

液相色谱与气相色谱相比,最大的优点是可以分离不可挥发而具有一定溶解性的物质或受热后不稳定的物质,这类物质在已知化合物中占有相当大的比例,这也确定了液相色谱在应用领域中的地位。

高效液相色谱可分析低分子量、低沸点的有机化合物,更多适用于分析中、高分子量、高沸点及热稳定性差的有机化合物。

80%的有机化合物都可以用高效液相色谱分析,目前以已经广泛应用于生物工程、制药工程、食品工业、环境检测、石油化工等行业。

三、高效液相色谱的分类吸附色谱法、分配色谱法、空间排阻色谱法、离子交换色谱法、亲和色谱法、化学键合相色谱法四、高效液相色谱仪的基本构造高效液相色谱至少包括输液系统、进样器、分离柱、检测器和数据处理系统等几部分。

1 输液系统:包括贮液及脱气装置、高压输液泵和梯度洗脱装置。

贮液装置用于存贮足够量、符合hplc要求的流动相。

高效液相色谱柱填料颗粒比较小,通过柱子的流动相受到的流动阻力很大,因此需要高压泵输送流动相。

2 进样系统:将待测的样品引入到色谱柱的装置。

液相色谱进样装置需要满足重复性好、死体积小、保证柱中心进样、进样时引起的流量波动小、便于实现自动化等多项要求。

进样系统包括取样、进样两项功能。

3 分离柱:色谱柱是色谱仪的心脏、柱效高、选择性好、分析速度快是对色谱柱的一般要求。

商品化的hplc微粒填料,如硅胶和以硅胶为基质的键合相、氧化铝、有机聚合物微球(包括离子交换树脂)等的粒度通常在3μm、5μm、7μm、以及10μm。

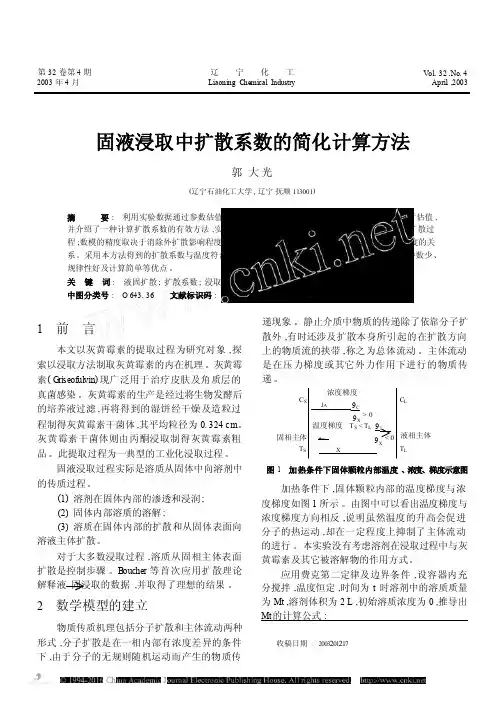

第32 卷第4 期辽宁化工Vol. 32 ,No. 4 2003 年4 月Liaoning C hemical Industry April ,2003 固液浸取中扩散系数的简化计算方法郭大光(辽宁石油化工大学, 辽宁抚顺113001)摘要: 利用实验数据通过参数估值方法对描述液- 固扩散过程的数学模型中的参数进行估值,并介绍了一种计算扩散系数的有效方法,实验证明,浸取过程可以被描述为适用于费克定律的扩散过程;数模的精度取决于消除外扩散影响程度的大小;同时还得出在不同温度下求得扩散系数与温度的关系。

采用本方法得到的扩散系数与温度符合阿仑尼乌斯方程,该模型与传统方法比较具有实验参数少、规律性好及计算简单等优点。

关键词: 液固扩散; 扩散系数; 浸取中图分类号: O 643. 36 文献标识码: A 文章编号: 1004 0935 (2003) 04 0170 021 前言本文以灰黄霉素的提取过程为研究对象,探索以浸取方法制取灰黄霉素的内在机理。

灰黄霉素( Gri seoful vin) 现广泛用于治疗皮肤及角质层的递现象。

静止介质中物质的传递除了依靠分子扩散外,有时还涉及扩散本身所引起的在扩散方向上的物质流的挟带,称之为总体流动。

主体流动是在压力梯度或其它外力作用下进行的物质传递。

真菌感染。

灰黄霉素的生产是经过将生物发酵后的培养液过滤,再将得到的湿饼经干燥及造粒过浓度梯度C S C LJ A9C9X > 0程制得灰黄霉素干菌体,其平均粒径为0. 324 cm。

温度梯度T S< T L灰黄霉素干菌体则由丙酮浸取制得灰黄霉素粗固相主体←X液相主体品。

此提取过程为一典型的工业化浸取过程。

T S X T L固液浸取过程实际是溶质从固体中向溶剂中的传质过程。

(1) 溶剂在固体内部的渗透和浸润;(2) 固体内部溶质的溶解;(3) 溶质在固体内部的扩散和从固体表面向溶液主体扩散。

对于大多数浸取过程,溶质从固相主体表面扩散是控制步骤。

生化反应器中氧气传递特性的研究随着现代医学和制药业的发展,对于生物反应器的需求也逐渐增加。

生物反应器的一个重要参数就是氧气传递特性。

研究生化反应器中氧气传递特性,对于生物反应器的性能优化和提高生产效率具有重要意义。

氧气在生物反应器中的传递过程主要有两个阶段:富集和扩散。

富集阶段是氧气从气相进入液相的过程,扩散阶段是氧气在液相中向生物细胞传递的过程。

因此,研究生化反应器中氧气的传递特性,需要从这两个方面去考虑。

首先来看氧气的富集过程。

在反应器中,气体的富集是通过气体在气液界面上的传递和液相中气泡的形成来实现的。

实验表明,在氧气流速和积液速度一定的情况下,液相深度越浅,气液界面积越大,氧气的传递速率越快。

此外,可通过控制罐内液位或添加表面活性剂等方式来提高气液传质速率。

因此,在设计生物反应器时,需要考虑到反应器的几何形状、液位控制以及表面活性剂的选择等方面,以保证氧气的富集速率。

其次,来看氧气在液相中的扩散过程。

氧气在液相中的扩散是由扩散系数和浓度梯度共同决定的。

研究表明,溶解氧在水中的扩散系数大约为 2.2×10^-5 cm2/s,而在液体中,扩散系数会受到温度、压力、溶剂和溶质的影响,因此需要考虑这些因素对氧气输运的影响。

此外,生物反应器中的微生物也会影响氧气的扩散。

微生物在生长和代谢过程中会产生流体力学和化学反应,这些反应会影响反应器中液相的流动状态和温度分布等,从而影响氧气的输运过程。

因此,需要对生物反应器中氧气扩散的影响因素进行全面深入的研究。

总的来说,生化反应器中氧气传递特性的研究涉及到多方面的因素,需要综合考虑实验设计和数据处理的问题。

此外,生物反应器的设计和优化需要充分运用相关的数学模型和计算方法,以提升反应器的生产效率和性能水平。

实验九 液液传质系数的测定实际萃取设备效率的高低,以及怎样才能提高它的效率,是人们十分关心的问题。

为了解决这些问题,必须研究影响传质速率的因素和规律,以及探讨传质过程的机理。

近几十年来,人们虽已对两相接触面的动力学状态,物质通过界面的传递机理和相界面对传递过程的阻力等问题进行研究,但由于液液传质过程的复杂性,许多问题还没有得到满意的解答,有些工程问题不得不借助于实验的方法或凭经验来处理。

这些都说明对基本理论还有待于进一步的研究。

本实验的提出,旨在使学生能够直接了解测定液液传质系数的一种实验方法,并通过改变不同的实验条件,如流动情况、物系性质等,从而进一步探讨各因素对液液界面传质的影响机理和对传质速率的影响程度。

一. 实验原理工业设备中,常将一种液相以滴状分散于另一液相中进行萃取。

但当流体流经填料、筛板等内部构件时,会引起两相高度的分散和强烈的湍动,传质过程和分子扩散差别很大,再加上液滴的凝聚与分散,流体的轴向返混等问题,使得影响传质速率的主要因素,如两相实际接触面积、传质推动力等都难以确定。

因此在实验研究中,常将过程进行分解,采用理想化和模拟的方法进行处理。

“液液传质系数的测定—单液滴实验”就是“理想化”实验方法的一个例子。

它将研究萃取塔中液滴群的传质行为及机理简化为研究单个液滴的运动行为和传质机理,然后概括所得结果,再作进一步的工作,去解决液滴群的传质问题,Lewis 于1954年提出用一个恒定界面的容器,研究液液传质的方法则是另一种理想化的实验方法。

从Lewis Cell 装置的特点来看,它能在给定界面面积的情况下,分别控制两相的搅拌强度,以造成一个相内全混、界面无返混的理想流动状况,因而明显地改善了设备内流体力学条件及相际接触面积对测定传质系数的影响因素,而且不存在单液滴技术中因液滴的形成与凝聚而造成端效应的麻烦。

因此,这种方法被许多研究者所采用,并且得到不断地改进。

本实验即采用一改进型的Lewis 池进行各种实验。

实验四填料塔液相传质系数的测定环工021 伦裕旻15号一、实验目的:吸收是传质进程的重要操作,应用超级普遍。

为强化吸收进程,必需研究传质进程的操纵步骤,测定传质膜系数和总传质系数。

本实验采纳水吸收CO2,测定填料塔的液相传质膜系数、总传质系数和传质单元高度,并通过实验确信液相传质系数和各项操作条件的关系。

通过本实验,学习并把握研究物质传质进程的一种实验方式,并加深对传质进程原理的明白得。

二、实验原理:三、依照双膜模型的大体假设,气相和液相的吸收质A的传质速度方程可别离表达为气膜D A=KgA(P A—P A i) (1)液膜G A=K1A(C Ai—C A)(2)公式中G A——A组分的传质速度,kmol.S-1;A——两相接触面积,m2;P A————气相A组分的平均分压,paP A i——相界面A组分的分压,paC A————液相A组分的平均浓度,kmol.m-3Kg——以分压表达推动力的气相传质膜系数,kmol.m-3K1————以物质的浓度表达推动力的液相传质膜系数,m.s-1以气相分压或以液相浓度表示传质进程推动力的相际传质速度方程又可别离表达为:D A=K G A(P A—P A*) (3)G A=K L A(C A*—C A)(4)式中P A*为液相中A组分的实际浓度所要求的气相平稳分压,paC A*为气相中A组分的实际分压所要求的饿液相平稳浓度,kmol.m-3K G为以气相分压表示推动力的总传质系数或简称为气相传质总系数,kmol.m-2. S-1.pa-1K L 为以液相浓度表示推动力的总传质系数或 简称为液相传质总系数,m .S -1; 假设气液相平稳关遵循亨利定理:A A HP C =,那么 :1111Hk K k g G += (5)111k K H k g L += (6) 当气膜阻力远大于液膜阻力时,那么相际传质进程受气膜传质速度操纵,现在,g L K K =;反之,当液膜阻力远大于气膜阻力时,那么相际传质进程受液膜传质速度操纵,现在l L K K =。

液态金属互扩散系数测定方法的分类及比较本文对液态金属互扩散系数的测量方法及其优缺点进行了简要的归纳和比较,并对未来的研究方向做了展望。

标签:液态;金属;互扩散系数0 引言扩散是金属原子在液态时发生的质量传输主要形式之一。

研究液态金属的扩散在材料科学、冶金化学和流体物理学等诸多领域具有重要的意义,由于测量技术的限制而缺乏准确的液态扩散系数是阻碍液态金属扩散研究的主要因素。

针对液态金属互扩散系数的测量,学者们进行了很多研究,本文对目前的测量方法及其优缺点进行了简要的归纳和比较,以期为相关实验研究提供参考。

1 互扩散系数测量技术1.1 长毛细管法长毛细管法又称为扩散偶法[1],是将一毛细管上、下两部分装入成分不同的液态合金,然后将试样迅速加热至设定的温度使试样熔化发生扩散,经过一定时间恒温扩散后,再迅速降温至试样完全凝固,即可根据溶质浓度分布计算出扩散系数。

该方法思路简单、操作方便,长毛细管法及其改进曾一度被作为测量液态金属扩散系数的传统方法。

然而,两扩散偶样品在加热和冷却阶段都会发生原子扩散;另外,由于金属的密度不同,在接触区域会受到对流的影响,因此,该方法测量误差较大。

1.2 毛细管-熔池法毛细管-熔池法是将一种液态金属或合金放入毛细管内,达到一定温度后将其浸入装有另一种液态金属或合金的大熔池内,经过一段时间扩散后将毛细管取出,待试样冷却凝固后,即可根据溶质浓度分布计算出扩散系数。

该方法是测量液态金属和合金扩散系数最早的扩散方法之一,其可有效的减少升温阶段中发生的熔化和原子扩散过程,而且对外界扰动反应相对不灵敏。

虽然其可明显减少对流的影响,但测量偏差仍较大。

1.3 旋转式剪切单元法旋转式剪切单元技术[2]的实验装置是由相同形状的同轴转盘罗列而成,在每一层转盘偏离中心的位置钻有小孔,这些孔可形成长毛细管,两种合金在扩散前被分开放置,然后转动转盘形成扩散偶,经一段时间后,再次转动转盘使样品分离,即可根据溶质浓度分布计算出扩散系数。

20度二氧化硫在水中的扩散系数随着工业化进程的不断加快,大量的二氧化硫等有害气体被排放到大气中,对环境和人类健康造成了严重的威胁。

对二氧化硫在大气和水中的行为进行深入研究是非常必要的。

其中,20度下二氧化硫在水中的扩散系数是一个重要的物理化学参数,对分析和预测二氧化硫在水中的行为具有重要意义。

一、二氧化硫的性质1. 二氧化硫是一种无色有刺激性气味的气体,化学式为SO2。

2. 它在常温常压下是一种不稳定的物质,常常和空气中的氧气反应生成二氧化硫。

二、扩散系数的定义3. 扩散系数是指单位浓度梯度下,单位时间内通过单位面积的物质量。

4. 在水中,扩散系数可以用来描述二氧化硫在水中的扩散能力和速度。

三、20度二氧化硫在水中的扩散系数的影响因素5. 温度:20度条件下,水的扩散系数一般比较稳定,但温度的变化会对二氧化硫在水中的扩散系数产生影响。

6. 水的性质:水的溶解度、密度等因素会影响二氧化硫在水中的扩散系数。

7. 溶质浓度:二氧化硫的溶解度和水中的其他溶质浓度也会对扩散系数产生影响。

四、20度二氧化硫在水中的扩散系数的测定方法8. 潜入槽法:将含有二氧化硫的水体倒入扩散槽中,通过测定时间和距离的关系计算出扩散系数。

9. 扩散电导率法:利用二氧化硫对水电导率的影响,通过实验测定得到扩散系数。

五、20度二氧化硫在水中的扩散系数的研究进展10. 近年来,国内外学者对20度二氧化硫在水中的扩散系数进行了大量的研究。

11. 通过实验和模拟计算,可以大致得出20度下二氧化硫在水中的扩散系数的数值范围和影响因素。

六、20度二氧化硫在水中的扩散系数的应用12. 了解20度二氧化硫在水中的扩散系数可以为环境污染和水资源保护提供重要的参考数据。

13. 在应对突发的二氧化硫泄漏事件时,了解20度下二氧化硫在水中的扩散系数可以帮助科学合理地应对。

七、结论14. 通过对20度二氧化硫在水中的扩散系数的研究,可以更加深入地理解二氧化硫在水中的行为。