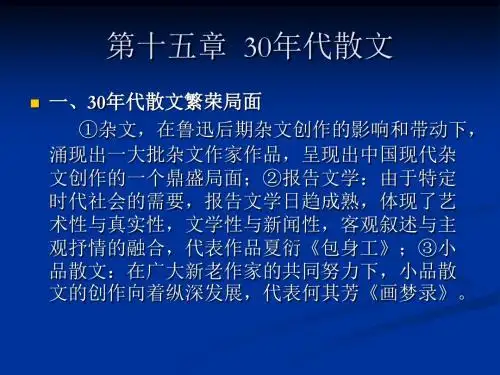

十五章 30年代散文

- 格式:doc

- 大小:40.50 KB

- 文档页数:2

30年代散文在那个风雨飘摇的30年代,社会动荡,国家动荡,每个人都在为生活努力奋斗。

城市的街道挤满了漂泊的流浪汉和无家可归的难民,他们带着饥饿和绝望的眼神,流离失所。

贫穷成为了他们唯一的伴侣,而希望则在黑暗的角落里微弱地闪烁。

在这个时期,人们的日子过得艰辛而无望。

纷争和冲突不断涌现,破碎的家庭和流离失所的孩子成为这个时代最深刻的映像。

每个人都在寻找着一丝温暖和安慰,可是现实却残酷地将这些希望一次次地击碎。

然而,就在这个充满荆棘的时代,仍有一些人选择了坚守自己所信仰的事物。

他们心怀希望,勇敢地面对逆境,用自己的努力和汗水创造着一片美好的天地。

街头巷尾的小摊贩们忍受着艰苦的生活,用自己的微薄利润支撑着家庭的温饱。

他们每天辛勤地工作,默默地坚守着,不为外界的动荡动摇。

他们清晨扛着沉重的货物走上街头,傍晚时分才疲倦地归家,和家人团聚,品尝着劳动带来的甘甜。

农田里,耕地的农民们用血汗浸透了自己的土地,他们靠着一双双坚毅的双手,让谷物在沃土中成长,为家人提供美味和营养。

夏日的阳光炙热,冬日的寒风凛冽,可他们从不退缩,他们知道成就需要耐心和毅力。

在学校中,教师们用思想的火炬点燃了学生们的未来之路。

他们无私地传授知识,激发学生的潜力。

尽管教育资源匮乏,学校简陋,但这些教师们坚定地相信,教育是改变世界的力量。

他们把每个学生都当做自己的孩子,用爱和智慧指引他们的前行。

30年代的散文,不仅仅是述说一个时代,更是述说一种精神。

它告诉我们,在逆境和困难中,人类的良善和勇气是无穷的。

无论风云变幻,还是经济不景气,这些精神的力量将永远存在,引领我们走向希望的彼岸。

所以,让我们怀揣着希望,与那个30年代的人们一同努力,创造属于我们自己的光明和未来。

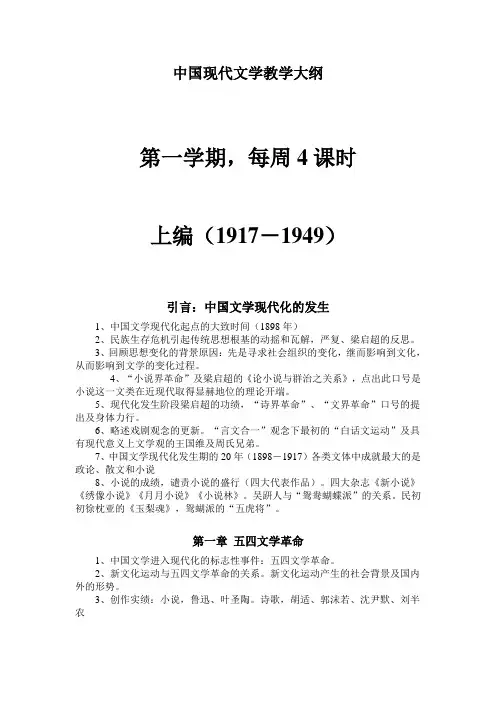

中国现代文学教学大纲第一学期,每周4课时上编(1917-1949)引言:中国文学现代化的发生1、中国文学现代化起点的大致时间(1898年)2、民族生存危机引起传统思想根基的动摇和瓦解,严复、梁启超的反思。

3、回顾思想变化的背景原因:先是寻求社会组织的变化,继而影响到文化,从而影响到文学的变化过程。

4、“小说界革命”及梁启超的《论小说与群治之关系》,点出此口号是小说这一文类在近现代取得显赫地位的理论开端。

5、现代化发生阶段梁启超的功绩,“诗界革命”、“文界革命”口号的提出及身体力行。

6、略述戏剧观念的更新。

“言文合一”观念下最初的“白话文运动”及具有现代意义上文学观的王国维及周氏兄弟。

7、中国文学现代化发生期的20年(1898-1917)各类文体中成就最大的是政论、散文和小说8、小说的成绩,谴责小说的盛行(四大代表作品)。

四大杂志《新小说》《绣像小说》《月月小说》《小说林》。

吴趼人与“鸳鸯蝴蝶派”的关系。

民初初徐枕亚的《玉梨魂》,鸳蝴派的“五虎将”。

第一章五四文学革命1、中国文学进入现代化的标志性事件:五四文学革命。

2、新文化运动与五四文学革命的关系。

新文化运动产生的社会背景及国内外的形势。

3、创作实绩:小说,鲁迅、叶圣陶。

诗歌,胡适、郭沫若、沈尹默、刘半农4、陈独秀与《新青年》及“德先生”、“赛先生”。

《新青年》在五四文学革命中的作用和地位。

5、理论建设:胡适的《文学改良刍议》及“八事”。

陈独秀的《文学革命论》及“三大主义”。

周作人《人的文学》《平民文学》中的观点及对新文学健康发展的意义。

6、外来文艺思潮对中国文学现代化的重要意义,简述五四时期外国文艺的类别及对当时创作的影响。

7、新文学社团与流派概述。

文学研究会与创造社、新月社。

其他流派的蜂起:语丝社、未名社、湖畔诗社等。

8、二十年代文学论争概述。

新文学阵营对林纾的批判。

新文学阵营与复古派《学衡》《甲寅》的对立。

9、略述文学革命的历史意义。

第二章20年代小说(一)1、20 年代小说概况。

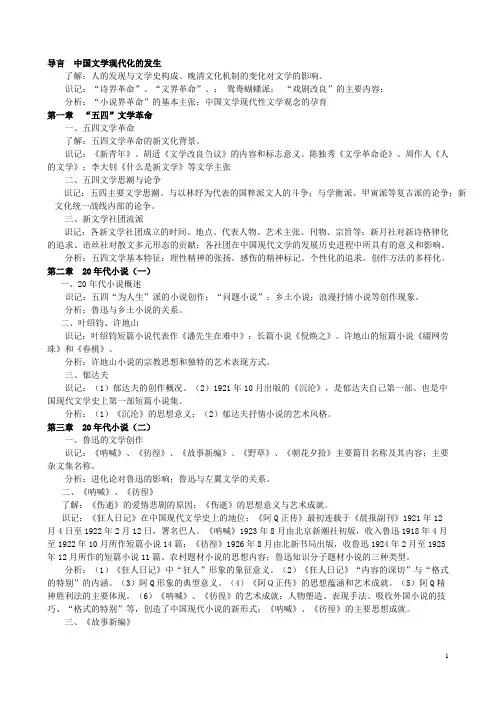

导言中国文学现代化的发生了解:人的发现与文学史构成、晚清文化机制的变化对文学的影响。

识记:“诗界革命”、“文界革命”、;鸳鸯蝴蝶派;“戏剧改良”的主要内容;分析:“小说界革命”的基本主张;中国文学现代性文学观念的孕育第一章“五四”文学革命一、五四文学革命了解:五四文学革命的新文化背景。

识记:《新青年》。

胡适《文学改良刍议》的内容和标志意义。

陈独秀《文学革命论》、周作人《人的文学》;李大钊《什么是新文学》等文学主张二、五四文学思潮与论争识记:五四主要文学思潮。

与以林纾为代表的国粹派文人的斗争;与学衡派、甲寅派等复古派的论争;新文化统一战线内部的论争。

三、新文学社团流派识记:各新文学社团成立的时间、地点、代表人物、艺术主张、刊物、宗旨等;新月社对新诗格律化的追求、语丝社对散文多元形态的贡献;各社团在中国现代文学的发展历史进程中所具有的意义和影响。

分析:五四文学基本特征:理性精神的张扬。

感伤的精神标记。

个性化的追求。

创作方法的多样化。

第二章 20年代小说(一)一、20年代小说概述识记:五四“为人生”派的小说创作;“问题小说”;乡土小说;浪漫抒情小说等创作现象。

分析:鲁迅与乡土小说的关系。

二、叶绍钧、许地山识记:叶绍钧短篇小说代表作《潘先生在难中》;长篇小说《倪焕之》。

许地山的短篇小说《綴网劳珠》和《春桃》。

分析:许地山小说的宗教思想和独特的艺术表现方式。

三、郁达夫识记:(1)郁达夫的创作概况。

(2)1921年10月出版的《沉沦》,是郁达夫自己第一部、也是中国现代文学史上第一部短篇小说集。

分析:(1)《沉沦》的思想意义;(2)郁达夫抒情小说的艺术风格。

第三章 20年代小说(二)一、鲁迅的文学创作识记:《呐喊》、《彷徨》、《故事新编》、《野草》、《朝花夕拾》主要篇目名称及其内容;主要杂文集名称。

分析:进化论对鲁迅的影响;鲁迅与左翼文学的关系。

二、《呐喊》、《彷徨》了解:《伤逝》的爱情悲剧的原因;《伤逝》的思想意义与艺术成就。

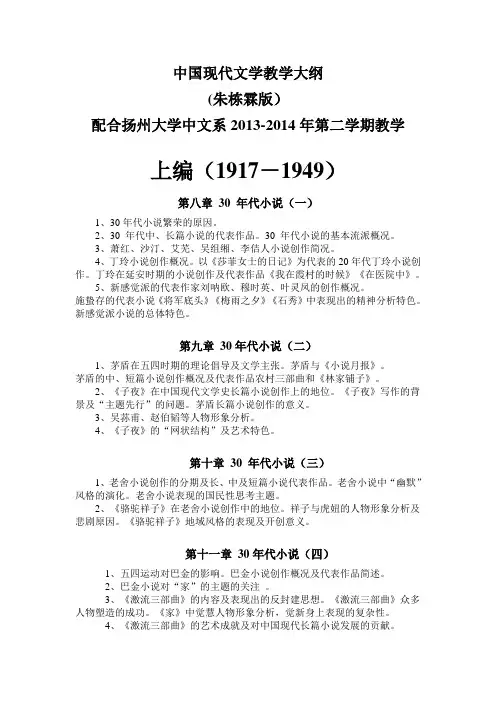

中国现代文学教学大纲(朱栋霖版)配合扬州大学中文系2013-2014年第二学期教学上编(1917-1949)第八章30 年代小说(一)1、30年代小说繁荣的原因。

2、30 年代中、长篇小说的代表作品。

30 年代小说的基本流派概况。

3、萧红、沙汀、艾芜、吴组缃、李佶人小说创作简况。

4、丁玲小说创作概况。

以《莎菲女士的日记》为代表的20年代丁玲小说创作。

丁玲在延安时期的小说创作及代表作品《我在霞村的时候》《在医院中》。

5、新感觉派的代表作家刘呐欧、穆时英、叶灵凤的创作概况。

施蛰存的代表小说《将军底头》《梅雨之夕》《石秀》中表现出的精神分析特色。

新感觉派小说的总体特色。

第九章30年代小说(二)1、茅盾在五四时期的理论倡导及文学主张。

茅盾与《小说月报》。

茅盾的中、短篇小说创作概况及代表作品农村三部曲和《林家铺子》。

2、《子夜》在中国现代文学史长篇小说创作上的地位。

《子夜》写作的背景及“主题先行”的问题。

茅盾长篇小说创作的意义。

3、吴荪甫、赵伯韬等人物形象分析。

4、《子夜》的“网状结构”及艺术特色。

第十章30 年代小说(三)1、老舍小说创作的分期及长、中及短篇小说代表作品。

老舍小说中“幽默”风格的演化。

老舍小说表现的国民性思考主题。

2、《骆驼祥子》在老舍小说创作中的地位。

祥子与虎妞的人物形象分析及悲剧原因。

《骆驼祥子》地域风格的表现及开创意义。

第十一章30年代小说(四)1、五四运动对巴金的影响。

巴金小说创作概况及代表作品简述。

2、巴金小说对“家”的主题的关注。

3、《激流三部曲》的内容及表现出的反封建思想。

《激流三部曲》众多人物塑造的成功。

《家》中觉慧人物形象分析,觉新身上表现的复杂性。

4、《激流三部曲》的艺术成就及对中国现代长篇小说发展的贡献。

第十二章30年代小说(五)1、“京派”“海派”概念及相互间的论争。

2、沈从文湘西背景对其小说创作的意义。

3、沈从文小说的两类题材:城市与知识阶级,乡村与抹布阶级,两类题材中的代表作品。

第十五章30年代的散文●30年代的散文创作承传了五四散文对人生的探索和心灵的书写,要承传了五四散文风格多样化的传统。

同时在表现社会生活的容量和散文的体式等方面都有所发展。

小品散文成就蔚然可观,杂文因鲁迅而大放异彩,报告文学也成为散文领域里面的新景观。

第一节30年代散文概述一、小品散文30年代在小品小文的写作上面取得较大成就的,有林语堂,郁达夫,丰子恺,夏丐尊等等作家。

●丰子恺丰子恺20年代初开始白话散文的写作,30年代出版了《缘缘堂随笔》《随笔二十篇》《车厢社会》《缘缘堂再笔》等等散文集。

他的作品取材普通的日常生活,探究人生,自然的奥秘。

他的散文透露了佛理和玄思,常用漫画式的独特的视角和幽默来表达,描写率真自然风格清幽淡远。

●论语派30年代,林语堂先后创办《论语》(《论语》半月刊创刊于1932年9月)《人间世》《宇宙风》等等这些刊物,他和周作人等提倡闲适小品,文学史上叫做“论语派”,他们认为小品的写作应该“以自我为中心,以闲适为格调”,提倡闲适,性灵,幽默。

他们的作品因独树一帜而拥有广大的读者,但也受到了一些左翼作家的批评。

●游记游记在30年代也有新的成绩,其中郁达夫的《屐痕处处》《达夫游记》。

钟敬文的《西湖漫拾》《湖上散记》都是比较有特色的。

另外朱自清,郑振铎,王统照,李健吾等等的旅行杂记也比较引人关注。

那么在30年代还涌现出一批具有自觉艺术追求的青年散文作者,如何其芳,李广田,丽尼,陆蠡,缪崇群等等。

●李广田李广田曾经和何其芳,卞之林合出过诗集《汉园集》。

因此,他们三个人被称作“汉园三诗人”。

李广田还出版了散文集《画廊集》《银狐集》《雀蓑集》。

他关注未受都市文明浸染的乡土的“画廊”,在记事,写景,状物里面捕捉健康的人性之光,风格平实浑厚,情感沉郁而略带悲凉,所以有比较鲜明的柔美的风格。

●丽尼丽尼的散文创作,他经历了从低吟悲风到高歌抗争的一种嬗变。

散文集《黄昏之献》,里面的作品是漂流者的低吟,《鹰之歌》里面的作品开始了书写战争的高歌。

第十章茅盾茅盾原名沈德鸿,字雁冰,“茅盾”是在1927年发表《幻灭》时开始使用的笔名茅盾的第一部小说《幻灭》于1927年9、10月在《小说月报》上发表。

《蚀》三部曲包括:《幻灭》、《动摇》和《追求》。

《动摇》对担负革命领导职责的男主角方罗兰在激烈斗争中进退失据状态的描写,《追求》对张曼青、王仲昭、史循等人在大革命失败后彷徨无路的心态的刻画,分别为置身大革命时代不同阶段的知识分子留下了精神写照。

1930年2月,《虹》由开明书店单行出版。

《虹》的主人公梅行素仍然属于时代女性系列,她在努力挣脱旧式家庭、婚姻的束缚,寻求理想生活的过程中,也曾遇到挫折,受到精神重创,但她最后选择了投身于方向明确的社会革命。

在《蚀》和《虹》之间,茅盾先后创作了5个短篇,后来结集为《野蔷薇》。

这组小说,以青年知识分子的精神苦闷为主要的表现内容,主题与情调都和《蚀》基本属于同一谱系。

左联前期茅盾创作的短篇小说《大泽乡》、《豹子头林冲》和《石碣》,题材取自历史著作或古代小说。

1932至1933年间,茅盾创作了一系列短篇小说,如《林家铺子》(1932)和“农村三部曲”《春蚕》(1932)、《秋收》(1933)、《残冬》(1933)。

20世纪30年代,茅盾是左翼文学创作的重镇。

他的《子夜》、“农村三部曲”等作品,显示了左翼文学的实绩,也确立了左翼文学创作的范式——社会剖析小说。

1941年5月,茅盾在香港写作的日记体长篇小说《腐蚀》,通过一个参与国民党特务组织的女性赵惠明的内心独白,从特殊的视角,展示抗战时期诡谲变幻的政治风云和复杂的社会关系。

1942年茅盾写于桂林的长篇小说《霜叶红似二月花》,讲述了辛亥革命到五四前夕的时代浪潮在一个江南小镇掀起的涟漪,引起的社会和人物命运的波动。

抗战胜利前夕,茅盾创作了话剧剧本《清明前后》,写一个为支持抗战而把工厂迁移内地的民族工业资本家,在大后方遭受官僚、买办的挤压,濒临破产的遭遇。

《子夜》是茅盾于1931至1932年间创作的长篇小说,1933年出版。

第一章五四文学革命1、1917年1月《新青年》刊出胡适的《文学改良刍议》,从“八事”入手(须言之有物、不摹仿古人、须讲究文法、不作无病之呻吟、务去滥调套语、不用典、不讲对仗、不避俗字俗语)2、1917年2月《新青年》发表陈独秀《文学革命论》,明确提出“三大主义”,陈独秀把晚清以来的文学革命运动推向了高潮。

3、钱玄同在致《新青年》的信中,以语言进化的角度说明白话取代文言的历史必然性,刘半农与钱玄同(化名为王敬轩)在《新青年》上发表了“双簧信”。

4、周作人发表《人的文学》,从人性、人道主义的角度来要求新文学的内容,倡导新文学内容要从“肉”与“灵”的统一中去表现“人”;在另一篇《平民文学》中提出“人生的艺术派主张”,又提出“以真为主,美即在其中”的创作准则。

5、文学革命的实绩最主要在于创作,文学革命带来文学观念、内容、语言载体、形式各方面全面的革新与解放。

【《学衡》派:1、发起人及时间地点:1922年,南京东南大学的梅光迪、胡先骕、吴宓等创办了《学衡》杂志,因诸人观点态度相近,被称为《学衡》派2、主张:尊崇中国的古圣贤者,以融贯中西古今的姿态,标榜“昌明国粹,融化新知,以中正之眼光,行批评之职事”,反对新文化运动和文学革命,思想稳健保守,是“穿西装的复古派”。

3、代表作:梅光迪《评提倡新文化者》;吴宓、胡先骕《论新文化运动》《评<尝试集>》】(3)新文化阵营与章士钊《甲寅》上的复古论调的论争。

13、五四文学革命的历史意义:(1)自晚清以来的被压抑着的现代性获得了最大的生机,形成了新的文化与文学观念,开创了新的主题领域与人物形象谱系;(2)五四文学革命全面革新文学语言、文体形式,奠定了20世纪中国文学的基本审美价值取向和多元并存的接受心理基础;(3)五四文学增添了世界维度,建立了中国文学与世界文学的密切关系,自觉的借鉴、吸收外国文学及文化的营养,形成了面向世界而又有本土特点的开放性现代文学;(4)五四形成的现代作家队伍是以后半个多世纪的文学创作的主体力量,这批作家和他们开创的文学内容及形式形成了新的现代传统,这一传统的赓续是文学现代性的基本保证。

第十二章 30年代小说(五)1、从文:京派小说的代表作家1926年出版第一个小说集《鸭子》代表作:1934年创作的中篇小说《边城》2、京派(名词解释):京派是30年代前后新文学中心南移后继续留在活动的一个自由主义作家群的一个独特的文学流派,主要成员有从文、健吾、朱光潜等。

主要刊物有《文学杂志》、《文学季刊》、《大公报·文艺》。

"京派"的基本特征是关注人生,但和政治斗争保持距离,强调艺术的独特品格。

他们的思想是以"和谐"、"节制"、"恰当"为基本原则的审美意识。

从文是京派作家的第一人。

使小说诗化、散文化,现实主义而又带有浪漫主义气息。

3、从文抒情小说艺术特色:①主要写湘西人性中的美与善;②.写现代文明中传统美好人性的遗失;③小说比较散文化,有田园牧歌的美;④小说具有悲剧意识;⑤创作主体情感的投入,追求小说的抒情性;⑥丰富多样的结构体式,古朴简约的语言风格。

4、《边城》是从文最负盛名的代表作,健吾称它是“一颗千古不磨的珠玉”。

5、《边城》是从文浓郁的怀乡情结的艺术结晶,也是支撑湘西世界的坚实柱石。

第十三章 30年代新诗(小题目)6、中国诗歌会诗人的诗歌创作亦可归入政治抒情诗,主要发起人有黄浦芳,穆木天等。

7、臧克家,是一位出自新月诗派之门又兼收各派之长的诗人,被称为“农民诗人”和“乡土诗人”8、戴望舒,代表作《雨巷》,作者也因此被称为“雨巷诗人”。

9、戴望舒诗歌的基本特征:❖作为现代诗派的代表诗人,戴望舒的诗歌艺术历程大体可分为二个阶段,可以概括为“雨巷”与“记忆”时期、“残损”时期。

❖前一阶段的诗绪较为低沉,境界较狭小,第二阶段的诗风则趋向明朗,诗境较阔大。

10、卞之琳,代表作《断章》。

第十四章 30年代戏剧11、1936年春,左联解散。

左翼剧联配合国防文学提出“国防戏剧”的口号。

12、“好一记鞭子”:《三江好》、《最后一计》、《放下你的鞭子》演遍大江南北。

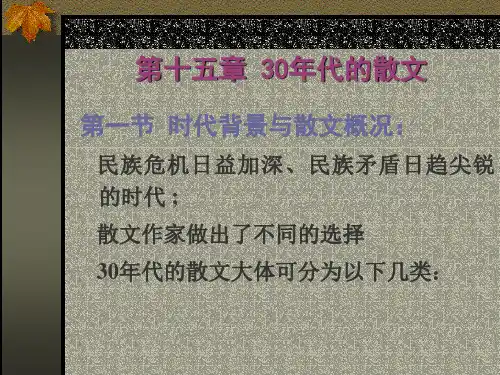

第十五章30年代的散文

一、时代背景与散文概况:

1、民族危机日益加深、民族矛盾日趋尖锐的时代

2、30年代的散文大体可分为以下几类:

3、30年代的时代特点:

散文作家做出了不同的选择:

1、鲁迅等左派(人称“太白派”)——走叛逆、抗争的路。

其刊物为《涛声》、《太白》、《新语林》、《爝火》、《芒种》、《杂文》等。

2周作人、林语堂等(人称“论语派”)——走隐逸的路。

其刊物为《骆驼草》、《论语》、《文艺茶话》、《人间世》、《宇宙风》等。

“太白派”与“论语派”政治态度的不同,规定了其选择的文体的不同:

①“太白派”——多选择散文家族中较客观的、外向的文体,如杂文、社会速写、报告文学等。

②“论语派”——内敛的、较富个人主观色彩的文体,如随感小品、序跋、读书札记、日记、书信等。

“太白派”是“议论风”,“论语派”是“谈话风”。

“水星派”作家

是一支既没有共同的创作纲领,也没有同仁文学组织的创作队伍。

如何其芳、李广田、丽尼、陆蠡等,他们以创作较富艺术性的抒情散文和叙事散文见长且形成比较一致的创作特色的。

创作之初——以写作表现内心苦闷、寂寞、忧郁之感的抒情散文为主;

以后——慢慢地将眼光从一己的内心生活移向广袤的社会人生世相,以创作写人记事的叙事散文为主。

“太白派”散文之叛逆精神尖锐泼辣的讽刺

“论语派”散文的隐逸倾向平和亲切的幽默

“水星派”散文的独白风度真挚而委曲的抒情

二、鲁迅派杂文的高涨:

1. 瞿秋白的杂文:

兼有文学家与政治家的双

重气质,善于抓住本质,

勾勒典型,且语言流畅,

富有激情。

2. 唐弢、徐懋庸等的杂文:

①唐弢(1913-1991),他这时主要的杂文集有《推背集》和《海天集》。

②徐懋庸(1908-1977),其《打杂集》曾由鲁迅作序。

三、李广田、何其芳等的抒情散文:

李广田《画廊集》、《银狐集》等。

何其芳的散文:《画梦录》

3. 丽尼、陆蠡的抒情散文:

丽尼(1909-1968),原名郭安仁,湖北孝感人。

初期采用散文诗的写法,倾吐自我的苦闷哀怨,时或憧憬光明,后来,转向叙事,并融散文、小说为一体。

作品有《寻找》、《鹰之

歌》、《圣者》、《江南的记忆》等。

陆蠡(1908-1942),字圣泉。

笔名有陆敏、六角等,浙江天台人。

散文集有《海星》、《竹刀》、《囚绿纪》等。

多写年轻人的回忆、幻想、沉思,控诉不合理的旧世界。

抒情委婉含蓄,节奏舒缓,具散文诗风味。

四、丰子恺、夏丏尊的叙事散文:

1、丰子恺,写散文始于20年代中期,著名的散文集:《缘缘堂随笔》。

2、夏丏尊(1885-1946)散文集《平屋杂文》,多写身边琐事,但耐人寻味,构思谨严,含蓄深远,笔法老到。

五、林语堂、老舍的幽默小品及其他:

1、林语堂(1895-1976),原名林和乐、林玉堂,福建龙溪人。

30年代提倡“幽默”文学,以文白夹杂的“语录体”,庄谐并出地谈性灵,说自我,话闲适。

所作有政治讽刺、社会批评和文化批评,

《京华烟云》、《吾国与吾民》

2、老舍的幽默小品:

六、30年代的游记散文

1、海外旅游散记:

2、国内山水游记:

3、30年代游记体散文发达的原因:

七、三十年代的报告文学

1、初具报告文学特征的作品有:

20年代初,瞿秋白的《饿乡纪程》、《赤都心史》。

朱自清的《执政府大屠杀记》

1936年,茅盾主编:《中国的一日》。

2、夏衍的《包身工》(1936)、宋之的的《一九三六年春在太原》等。

夏衍(1900-1995、2、6),原名沈端先,浙江杭县人。

宋之的(1914-1956),原名宋汝昭,河北丰南人。

3、具有新闻性、纪实性的报告通讯。

邹韬奋:《萍踪寄语》、《萍踪忆语》。